【人材募集の方法まとめ】困ったときに使える15の募集手法と成功に導く2つのポイント

synergy-admin

「求人広告を使っても応募が来ない・・・」

「いろいろな手段で人材募集をかけているが

何が一番有効な募集方法なのか分からない・・・」

労働人口の減少に伴い、

このようなお困りごとを持つ企業様も増えているように感じます。

人材の募集方法は

時代と共に流行が変わったり新たな手法が生まれたりと

少し前まで有効だった手段があまり効果がなくなることはよくあります。

本記事では、困ったときに使える15の募集方法と題して

定番のものから最新のものまで

様々な人材募集方法のメリット・デメリットや

有効な使い方について紹介します。

また、それら募集方法の効果をより高めるために必要な

成功ポイント2つを紹介します。

目次

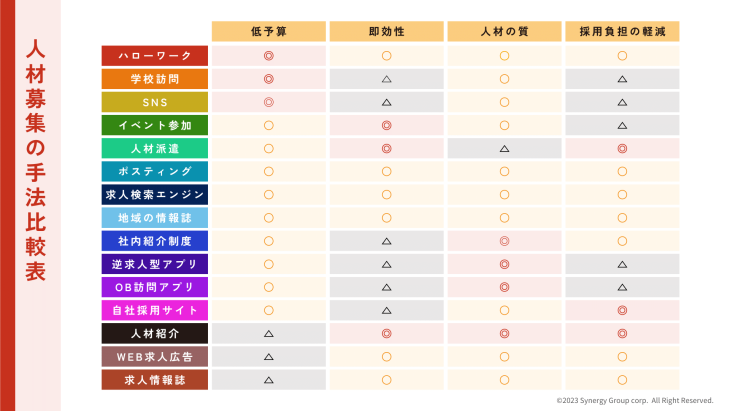

1.人材募集の方法一覧と比較

まずは本記事で紹介する

15の人材募集方法について一覧で紹介します。

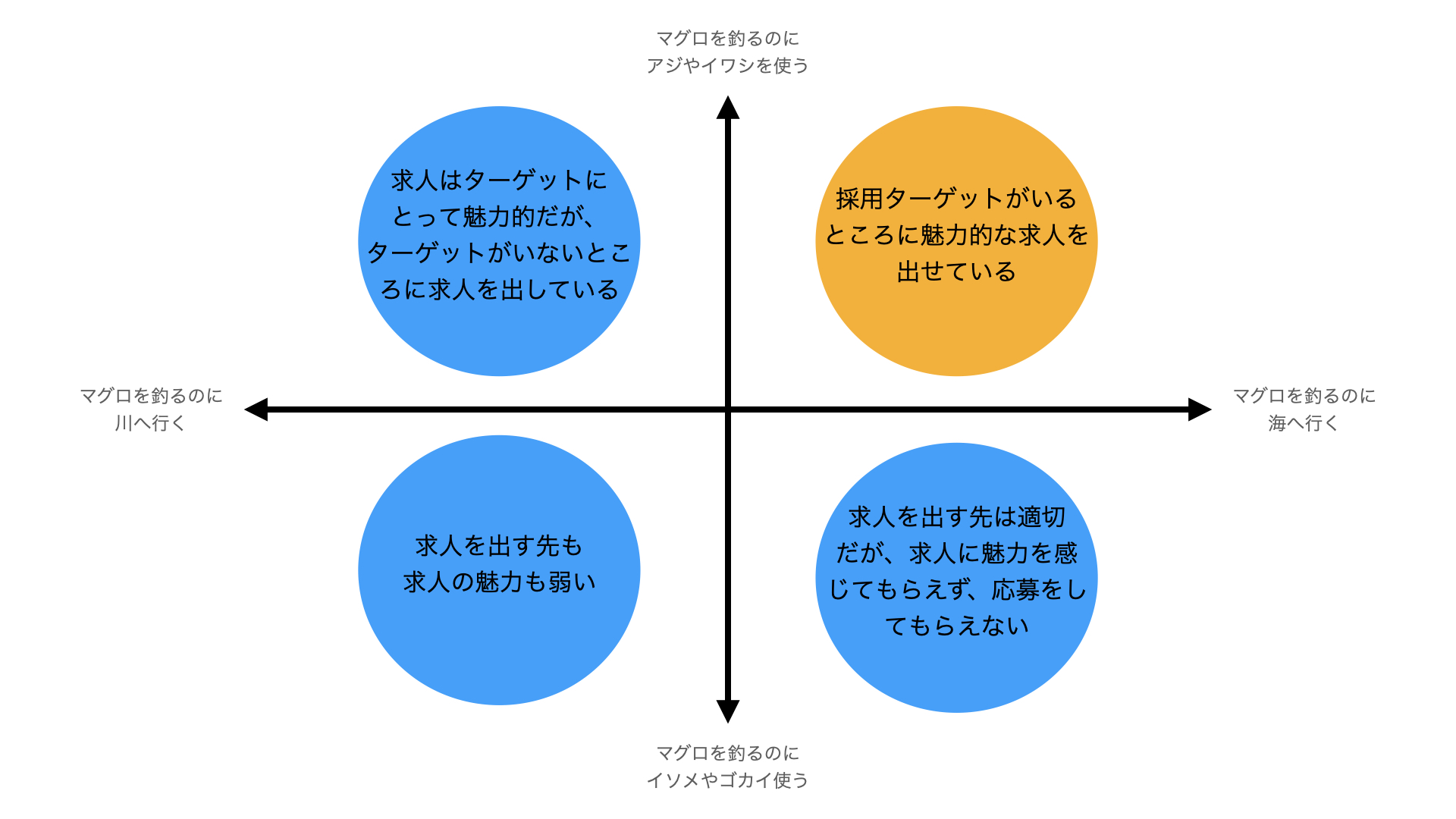

また、それぞれの特徴をポジショニングマップで視覚的にまとめました。

人材募集の手法 比較表

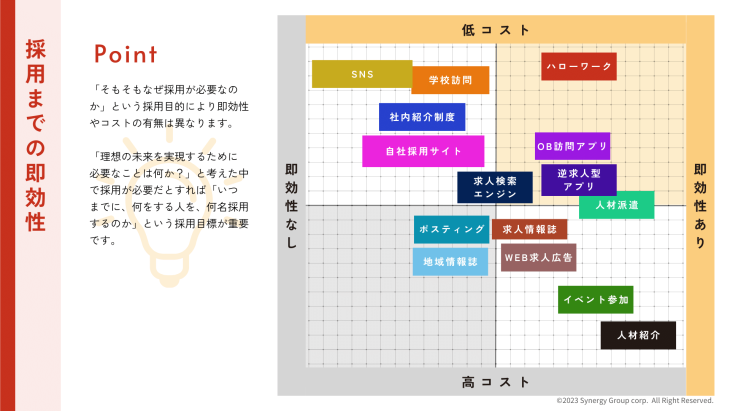

人材募集の手法 ポジショニングマップ(コスト×効果の早さ)

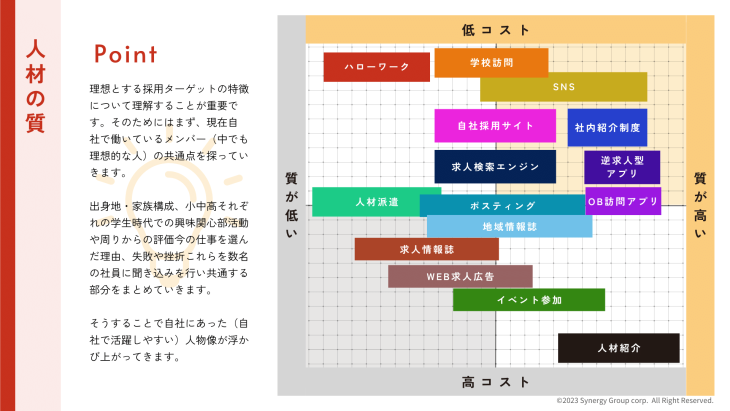

人材募集の手法 ポジショニングマップ(コスト×人材の質)

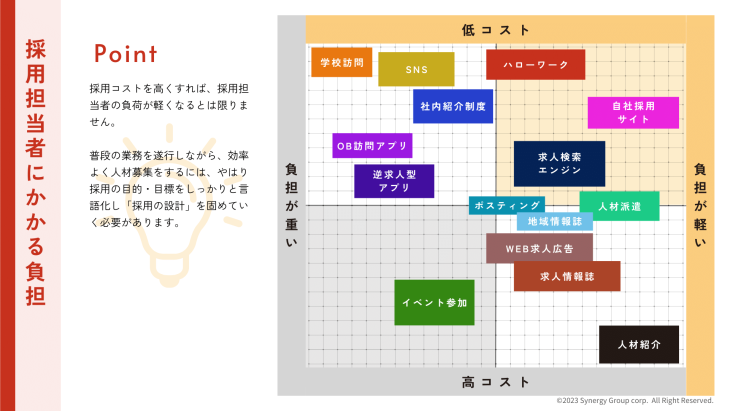

人材募集の手法 ポジショニングマップ(コスト×採用担当者の負荷)

【ダウンロード可】採用メソッド完全比較ガイド

採用手法の比較表とポジショニングマップを含んだ採用メソッド完全比較ガイドはこちらからダウンロード可能です。

採用手法の選定にぜひご活用ください。

2.人材募集の方法とメリット・デメリット

ここからは15の募集方法について

それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。

また、どういう属性の人材が採用できるか

どういう企業に向いているかも紹介します。

①ハローワーク

まず最優先で活用するべき人材募集の手法がハローワークです。

企業の住所を管轄するハローワークで申込をすると

ハローワークの求人検索端末に求人情報を掲載することができます。

ハローワークの職員がハローワークを訪れた求職者に

希望の求人に近いものを紹介するという流れになります。

また数年前より始まった

ハローワークインターネットサービスでは

求人をWEB上で公開することができます。

このハローワークインターネットサービスは

必ず使用して欲しいと言えるほど便利です。

費用が無料なのは大前提として

この後紹介するIndeedやGoogleしごと検索にも

自動的に掲載されます。

ハローワークのメリット

・採用コストがかからない

・ハローワークだけでなく、WEB上に公開が可能

加えてIndeedやGoogleしごと検索にも自動掲載されるので露出量大幅UP

ハローワークのデメリット

・その他の媒体より掲載の制限があり、厳しい

ハローワークが向いている企業

・採用コストを抑えたい企業

【ダウンロード可】ハローワークの採用成功事例

ハローワークで実際に採用に成功した

求人の事例を公開しております!

②社内紹介制度

無料でできてかつ見落としやすいのが社内紹介制度です。

社員に知り合いを紹介してもらうというのも一つですが

紹介という点ではお客さんや知り合いなど人脈をたどる方法は

ある程度の質を持った人材を集めることができます。

社内で制度として取り組み、紹介料を支払う場合は

給与の一部として支払わないと法律に引っかかってしまうので

注意が必要です。

制度を導入する場合はネット上でよく調べてから導入するか

もしくは担当の社労士に相談するのがよいでしょう。

社内紹介制度のメリット

・採用コストがかからない

・紹介者の質によって紹介してもらえる人材の質も

おおよそ把握できる。

社内紹介制度のデメリット

・不採用になった場合紹介者との関係にひびが入ることも

・報酬の渡し方次第では法律に引っかかることも

社内紹介制度が向いている企業

・採用コストを抑えたい企業

・職種上、社員が同業種と関わることが多い企業

③学校訪問

大学や専門学校の就職課、キャリアセンターに

求人票を提出する人材募集方法です。

高校の場合は進路指導室に求人情報を提出します。

学校の特徴によってどのような学生がいるのか

ある程度予測できる所が良い点です。

高校の場合は一人一社制なので応募の倍率は

非常に高くなっていることもあります。

学校の先生にいかに紹介してもらえるかがポイントになるので

訪問を重ねて関係性を作ることが最大の近道です。

学校訪問のメリット

・採用コストがかからない

・学校の専攻や特徴から採用できる人材の予測が立てられる

・教授や先生と関係ができあがればコンスタントに応募が来る

学校訪問のデメリット

・複数の学校を回る場合、手間と時間がかかる

・応募数の予測が立てづらい

学校訪問が向いている企業

・新卒採用を希望する企業

・「理系」や「建築学部卒」のような専攻や資格を重視する企業

④自社採用サイト

自社ホームページに採用サイトを作りそこから問い合わせをもらう

という人材募集方法です。

実は自社採用サイト単独ではあまり効力を発揮しません。

しかし、スマホを使って気軽に検索ができる現代においては

自社採用サイトは必須といえます。

とある調査によると約9割の人が

興味を持った企業のホームページや採用ページを見てから

応募や入社を判断しているというのです。

求職者の立場から見ると、ホームページがない会社は

その会社のことがよく分からず不安になります。

人はよく分からないものに対して恐怖心や不安を持つため

応募もためらってしまうというわけです。

自社採用サイトのメリット

・ハローワーク、社内紹介、SNS、求人媒体などなど

その他すべての人材募集手法の応募率を上げることができる。

自社採用サイトのデメリット

・初期コストとして制作費がかかる(50万〜数100万)

自社採用サイトが向いている企業

・1年に1回は採用を行うくらいの採用頻度を持つ企業

・ハローワークや紹介だけで必要数集めるのが困難な企業

⑤SNS

Instagram・Twitter・Facebook等で

自社アカウントを作成して人材募集を行う方法です。

SNSは人材募集という機能だけでなく

自社のブランドイメージを醸成したり

自社採用サイトと同様に自社に興味を持った人が訪れ

さらに興味を深めてもらえる機能もあります。

ただ、継続的に投稿を行わなければ

自社のことを知ってもらうことができません

また、閲覧数を増やすのに手間がかかります。

SNSのメリット

・採用コストがかからない(SNS広告を使用しない場合)

・ブランドイメージを掴んでもらえるので採用のミスマッチが減る

・近年ではSNSの検索で仕事を探す人も増えているため

SNS自体が求人サイトの役割を果たしていると言える

SNSのデメリット

・定期的に情報発信を行わなければならないので手間がかかる。

・アカウントを作ってから実際に応募が来るまでは

他の広告に比べると時間がかかる。

SNSが向いている企業

・いい人がいれば採用したいという企業

・1年に1回は採用を行うくらいの採用頻度を持つ企業

⑥イベント参加

合同企業説明会などの採用イベントに参加をする

という人材募集方法です。

他の手法と比較すると実際に求職者と話ができるという

特徴を持っています。

自社の魅力や採用担当者の魅力を伝えるにしても、

求職者の人柄を知るにしても

一番手っ取り早い方法と言えます。

また、新型コロナウイルスの流行を受けて

オンラインでのイベントも一般的になってきました。

オンラインイベントは雑談をする時間が取りづらい

という特徴を持っているため、

表面的な情報の交換しかできないことも多いです。

参加するイベントがどのようなタイプのイベントなのか

参加前に見極める必要があるでしょう。

イベント参加のメリット

・求職者の人柄を感じることができる

・採用担当者のプレゼンや雑談などの声掛け次第では

自社の魅力を最大限に伝えることができる。

・面接に繋げやすい

イベント参加のデメリット

・イベントの進行によっては期待した効果が得られないことがある。

・他の広告手法と比較して費用が高い

・採用担当者の手腕によって成果にブレがある

イベント参加が向いている企業

・知名度が低く広告では応募を集めるのが困難な企業

・採用担当者の魅力が強く、求職者を口説くことができる企業

⑦求人検索エンジン

求人検索エンジンとは

Indeed、Googleしごと検索のようなインターネット内にある

求人情報を自動で集めて(クローリングして)

表示する機能を持った人材募集の手法です。

IndeedもGoogleしごと検索も基本的には無料で使用することができ

Indeedは有料掲載にすることで上位に表示しやすくすることができます。

自社の採用サイトをクローリングさせて表示させることも可能で、

近年では自社のサイトとIndeedを連携させた求人募集が

主流になりつつあります。

求人検索エンジンのメリット

・基本的に無料掲載が可能

・有料掲載をすることで注目度を上げることができる。

・WEB求人広告と比較して情報量が多いこともあり、

ここ数年求職者の利用が活発になっている。

求人検索エンジンのデメリット

・職種によっては有料掲載の費用が高額になることがある。

・自社サイトをクローリングさせる場合

指定されたつくりでないとクローリングをしてもらえない。

求人検索エンジンが向いている企業

・採用コストを抑えたい企業

・自社採用サイトを持っている企業

⑧求人情報誌

タウンワークのような求人情報を掲載した紙媒体を使った

人材募集の方法です。

WEBが主流になった今ではWEBにあまり慣れていない層を狙って

求人を出すことができます。

地域ごとに区切って発刊されるので

地域を絞って募集をかけることが可能です。

求人情報誌のメリット

・地域を絞って求人を出すことができる

・求人情報誌から偶然求人を見つけてもらうことができる

求人情報誌のデメリット

・成果の有無に関わらずコストが発生する

・ホームページやSNSなど他の情報を見てもらいづらい

求人情報誌が向いている企業

・未経験の求職者を募集する企業

・地域密着で募集をする企業

・飲食店などのサービス業

⑨WEB求人広告

マイナビ・リクナビ・dodaのようなWEB上の求人情報サイトに

求人を掲載する人材募集の手法です。

求人情報サイトによって決められた構成や枠があるので

自由に自社をアピールするのは難しいですが

自社採用サイトとつなげたり、SNSとつなげたりすることで

情報量を補うことが可能です。

世の中の動向としては

Googleの検索で仕事を探す人が増えているので

求人検索エンジンの方が注目度を集めつつあるように思います。

反面、求人を探す本気度は高い人が多いです。

WEB求人広告のメリット

・求人を本気で探す人が多い

・スカウト機能を使えば応募を待つだけではなく

能動的にアプローチもできる

WEB求人広告のデメリット

・成果の有無に関わらずコストが発生する。

・求人検索エンジンが主流になりつつあるため、以前ほど注目はされない

WEB求人広告が向いている企業

・短い期間で複数の人員を採用したい企業

・待つだけではなく能動的に採用を行う工数がかけられる企業

⑩人材紹介

人材紹介会社に条件にあう人を紹介してもらう

という人材募集の手法です。

面接までに人材紹介会社が面談等を行っていることがほとんどなので

選考の手間が省けます。

また、その他の募集のように

応募を増やすために求人に書く情報を工夫したり

コストを変更したりといった手間がかかりません。

費用が発生するのは

紹介してもらった人材の採用が決まったときで

おおよそ年収の3割前後の紹介料が発生します。

人材紹介のメリット

・他の手法と比較して採用担当者の手間がほとんどかからない。

・採用のプロが選んだ人材を採用できるので

ある程度の人材の質が担保される

人材紹介のデメリット

・他の手法と比較して費用が高額

・採用担当者の採用スキルは上がりづらい

人材紹介が向いている企業

・管理職・資格持ちのような

ピンポイントで採用をしたい企業

・人材の質にとにかくこだわる企業

⑪人材派遣

人材派遣会社から必要な派遣スタッフを提供してもらい

時間単価で派遣会社に報酬を支払う方法です。

基本的に決められた期間での契約になるため

必要な時期によって必要な人員数に幅がある場合に便利な方法です。

原則日雇い派遣は禁止になっておりますので、

31日以上の契約を結ぶということが多くなってきます。

(学生や60歳以上の方は問題ないので、

日雇い派遣の有無は確認したほうが良いと思います)

派遣法の関係上少し、

複雑なためよく相談されたほうが良いと思います。

また、給与の支払いや社会保険などの手続きは

人材派遣会社が行うのでその手間もかかりません。

人材派遣のメリット

・社会保険等の費用負担が無く手続きの手間がかからない。

・決まった期間で契約を終了することができる。

人材派遣のデメリット

・実際に雇用するよりもコストがかかる。

・自社の社員として育てられない。

・自社で選考ができないので人材を選ぶことができない。

人材派遣が向いている企業

・時期によって忙しさに変動が大きい企業

・急遽人員が必要になった企業

・人材確保をアウトソースする方向性の企業

⑫地域の情報誌

地域密着型の新聞やフリーペーパーに情報を掲載する人材募集の手法です。

どの情報誌に掲載するかで明確にターゲットを定めることができるので

狙っている層が見ていそうな情報誌があれば、有効な募集方法と言えます。

主婦や高齢者を募集する場合は特におすすめの方法です。

地域の情報誌のメリット

・情報誌の読者層である程度のターゲットを絞ることができる

・主婦層、高齢者層に強い

地域の情報誌のデメリット

・情報誌によって費用は様々だが掲載する時点でコストがかかる

・求人がどれくらい見られているか判断しづらい

地域の情報誌が向いている企業

・未経験のパート社員を募集する企業

⑬ポスティング

家のポストに求人情報を直接投函する人材募集の手法です。

ポスティングは自社の社員やアルバイトにやってもらうこともできますが

ポスティング専門の会社に委託すれば手間が省けます。

地域を細かく限定してポスティングすることができるので

店舗や会社から近い距離に住んでいる人をターゲットにする場合有効です。

また新型コロナウイルスの影響で自宅にいる時間が長くなった関係で

ポスティングチラシが見られやすくなっていると言われています。

ポスティングのメリット

・地域を町単位で絞って広告を出すことができる

・自社で行う場合、コストは印刷費のみ

ポスティングのデメリット

・投函先からクレームの電話が来ることもある

・何度か効果検証をしないと反応率の高い広告を作れない

ポスティングが向いている企業

・宅配などで地域を周る機会がある企業

・店舗の近くに住んでいる人を採用したい企業

⑭逆求人型アプリ

数年前から増えているのが逆求人型のアプリです。

読んで時のごとく、求職者側が自己PRや保有資格などの情報を書き

企業側がオファーをかけるという人材募集の手法です。

募集というよりは探しにいくという面が強いです。

新卒採用でよく使われている手法で

人材に直接アプローチができるので

面接に繋げやすいという特徴があります。

また、採用したいターゲットの属性で検索をかけて探すことができるので

〇〇学部の学生とか、理系の学生のように

狙いを絞ってアプローチすることができます。

逆求人型アプリのメリット

・学生の特性に合わせて狙いを絞ってアプローチできる

・待つだけの募集ではなく能動的に求職者を口説くことができる

逆求人型アプリのデメリット

・採用担当者のアプローチ力によって効果に差が出る

・能動的に動く必要があるので広告掲載等と比較すると

採用担当者の負担が大きくなる

逆求人型アプリが向いている企業

・新卒採用を行っている企業

・特定の条件に当てはまる学生をピンポイントで採用したい企業

⑮OB訪問アプリ

悪い意味で話題になった人材募集の手法です。

OB訪問アプリとは学生が企業について知るため

その企業で働く従業員と直接やりとりをして

情報を集めるためのアプリです。

企業側から見れば学生を直接口説くことができる

逆求人型アプリに近いところがあります。

ただ、採用担当者と学生という

立場の違いを利用した犯罪行為につながることがあります。

自社でOB訪問アプリを使った採用を行う場合は

ルールを厳格に定め、採用担当者が犯罪の誘惑に駆られないような

仕組みづくりが必要です。

OB訪問アプリのメリット

・狙いを絞ってアプローチできる

・待つだけの募集ではなく能動的に求職者を口説くことができる

逆求人型アプリのデメリット

・採用担当者のアプローチ力によって効果に差が出る

・能動的に動く必要があるので広告掲載等と比較すると

採用担当者の負担が大きくなる

逆求人型アプリが向いている企業

・新卒採用を行っている企業

・特定の条件に当てはまる学生をピンポイントで採用したい企業

【ダウンロード可】採用メソッド完全比較ガイド

採用手法の詳細を図解にした採用メソッド完全比較ガイドはこちらからダウンロード可能です。

採用手法の選定にぜひご活用ください。

3.人材募集を成功に導く2つのポイント

これまで紹介した人材募集方法の効果を高めるために必要な

2つのポイントについて紹介します。

募集を始める前に

必ずチェックをしてください。

①全体的な採用設計を行う

これまで様々な募集の手法について紹介しましたが

闇雲に使っても効果は出ません。

例えばあなたがマグロをターゲットにして

釣りをしようと考えるとします。

海にいるはずのマグロを川で釣っていたら

いくら釣り糸を垂らしても釣れないですよね。

また、アジやイワシなどの魚に食いつきやすいと言われているのに

イソメなどの小さな餌を付けても釣るのは難しいですよね。

採用の現場でも同じように、求人を出す先を間違えていたり

求人に書く内容の魅力が弱かったりと

応募につながらない行動をしていることがあります。

欲しい人材(採用ターゲット)から応募をしてもらうには

適切な募集手法の選定、求人に書く言葉の精査等

採用設計が必須です。

採用設計のポイントは大きく4つあります

STEP1:採用目的・目標の言語化

STEP2:仕事内容の言語化

STEP3:採用ターゲットに必要な要素の言語化「ロールモデルの共通点を探る」

STEP4:採用ターゲットへのPRポイントの言語化

STEP1:採用目的・目標の言語化

まず始めのスタートは

そもそもなぜ採用が必要なのかという採用目的から設計します。

理想の未来を実現するために必要なことは何か?

と考えた中で採用が必要だとすれば

いつまでに、何をする人を、何名採用するのか

という採用目標を設計しましょう。

STEP2:仕事内容の言語化

続いては採用される人が担当する仕事内容について

言語化をします。

・1日の仕事の流れ

・案件の進め方

・関わる人や関わり方

これらをふまえて何をする仕事なのか

採用される人がワクワクできるような一言で

仕事を説明できるようにします。

STEP3:採用ターゲットに必要な要素の言語化「ロールモデルの共通点を探る」

続いては理想とする採用ターゲットの特徴について設計していきます。

そのためにはまず、

現在自社で働いているメンバー(中でも理想的な人)の

共通点を探っていきます。

出身地・家族構成、小中高それぞれの学生時代での興味関心

部活動や周りからの評価今の仕事を選んだ理由、失敗や挫折

これらを数名の社員に聞き込みを行い

共通する部分をまとめていきます。

そうすることで自社にあった(自社で活躍しやすい)

人物像が浮かび上がってきます。

STEP4:採用ターゲットへのPRポイントの言語化

最後に採用ターゲットに何を伝えれば応募をしたくなるか

入社したいと思ってもらえるのか

STEP2や3の情報を元に考えていきます。

このPRポイントが人材募集を行う際のキーワードになります。

上部で紹介した募集手法を選ぶ上でも

求人に書く言葉を考える上でも

この採用の設計が必要になります。

【採用成功事例ダウンロード】募集に成功した求人

これらを踏まえて、弊社で実際に募集に成功した

求人の事例を紹介しています。

こちらからダウンロードできますので

ぜひご参考にしてみてください。

②人材募集のための経営の強化

意外な事かもしれませんが

どんなに緻密な採用設計を行って適切な募集をかけても

そもそも良い会社でなければ採用に失敗してしまいます。

また仮に採用できたとしてもすぐに辞めてしまいます。

採用・育成に時間もコストもかけた人材がすぐに離職してしまうのは

そもそも採用ができないよりもたちが悪いです。

私達シナジーは、中小企業の悩みの根幹は採用だと考え

これまで数千社の採用に携わってきました。

その中で得た気付きが、そもそも経営がきちんとできていないと

良い人材を採用できないということでした。

経営を強化すると言っても、経営が関わる分野は多岐にわたるため

1つ1つ勉強していったら時間はいくらあっても足りません。

また、経営に関する情報は最新のものが次から次へと現れます。

最新情報の中には、数年前に流行った内容を

再度見せ方を変えただけのものなどもあります。

そのようなものに踊らされてしまい、

経営の舵取りをすると付け焼き刃的な会社になってしまいます。

そうならないために、

私たちがまず最初にオススメしているのは

「経営の全体像を理解すること」です。

経営の全体像を理解した上で経営を勉強すれば

情報の海に溺れて迷子になることが減少します。

経営において「木を見て森を見ず」状態になることを

防ぐことができるのです。

残念ながら、過去私たちは、情報の海に溺れてしまっている経営者に

何人もお会いしてきました。

総じてそのような会社は業績が振るわず、

人材問題を抱えておりました。

もしかしたら、経営者の軸なく経営が招いた

結果だったのかも知れません。

経営の全体像を理解することができていると、

世の中で新たに生まれてくる情報の捌き方が分かってきます。

「今回話題になっているパーパスというキーワードは

ミッションに関わることだな」、

「カスタマーサクセスは営業全体のことだな」

というように大枠のあたりが見えてきます。

そのあたりを元に、自身の知識をアップデートしていけば、

学習も短時間で済みます。

全く知らないことを0から学ぶのは

とても根気と時間が必要になるので、

この大枠のあたりをつけることができると

勉強のショートカットになります。

経営の全体像を理解する時に、私たちがオススメしているのが

「経営の12分野」というものです。

複雑な経営を、シンプルに12の要素と構造にまとめています。

せっかく集めた良い人材が離れてしまわないように

経営全体を見直しましょう。

まとめ

困ったときに使える15の募集方法と題して

定番のものから最新のものまで

様々な人材募集方法のメリット・デメリットや

有効な使い方について紹介いたしました。

どの手法にも一長一短あり

採用ターゲットや企業の規模や採用予算、特徴などによって

有効なものが異なります。

無料のものから高額なものもあるため

使い始める順番もポイントになります。

どの手法においても、求人の内容は

応募を増やすために重要な要素になります。

また、どの手法においても会社のホームページは

求職者にとって安心して応募するために

重要な情報源になります。

手法選びを行う前に、まずは採用設計と

自社の分析をしっかり行い、求人の質を高めましょう。

そしてそれらの根幹にある、そもそもの経営状態について

自社で働きたいと思ってもらえるほどのレベルに到達できているか

全体的に見直しを図ってみてください。

この記事に関する感想や質問についてはこちら!

https://www.kk-synergy.co.jp/contact/contactform/

執筆者

synergy-admin

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.158″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202602_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

採用成功への羅針盤

中小企業の採用こそ、社長が「主役」になるべき理由 中小企業の採用活動において、 「なかなか良い人材が集まらない」 「採用活動を現場任せにしてしまっている」 といった課題をお持ちの企業は多いのではないでしょうか。 中小企業の採用成功の鍵は、 社長が、採用活動の最前線に立ち、積極的に関与することにあります。 大企業と異なり、中小企業は知名度やブランド力で勝負するのは難しいのが現状です。 しかし、そこには中小企業ならではの、社長様の 「熱意」と「ビジョン」という強力な武器があります。 1. なぜ中小企業の採用に社長の関わりが不可欠なのか? 企業理念・ビジョンが「直接」伝わる 求職者が最も知りたいのは、 「この会社に入って、自分は何を成し遂げられるのか」 「社長はどんな未来を見据えているのか」という点です。 社長様自身が語る言葉には、企業理念や事業への 「魂」が宿り、人事担当者を通すよりも遥かに深く、求職者の心に響きます。 迅速で的確な「意思決定」が 可能になる 採用現場では優秀な人材ほど複数の企業を比較検討しています。 社長様が直接面談することで、その場で 「この人材は絶対に必要だ」という判断ができ、採用条件の調整や内定出しを迅速に行えます。 このスピード感は、優秀な人材の囲い込みに 直結します。 「社長の魅力」が最大の差別化要因になる 知名度がない中小企業にとって、 社長様の人柄、情熱、そして企業を引っ張る リーダーシップこそが、他社との決定的な差別化要因になります。 「この社長の下で働きたい」と感じさせることは、 給与や福利厚生では測れない、最も強力な入社動機となります。 2. 社長が関わることによる3大メリット 社長の積極的な関与は、短期的な採用成功に留まらず 組織全体に長期的なメリットをもたらします。 メリット1 ミスマッチの劇的な減少 社長が自社の文化や求める人物像を直接伝えることで 入社後の「こんなはずではなかった」という相互の認識のズレを防げます。 これにより、早期離職率が低下し、採用コストの削減に繋がります。 メリット2 採用ブランディングの確立 「社長が直々に面接してくれる会社」という事実は、 求職者にとって非常に魅力的な体験となります。 選考を通じて企業へのロイヤリティが高まり、 たとえ不採用になったとしても、良い口コミとなって企業の評判(採用ブランド)を向上させます。 メリット3 既存社員のエンゲージメント向上 社長が採用に本気で取り組む姿勢は、既存社員にも伝わります。 「社長は会社の未来を真剣に考えている」という メッセージになり、社員の会社への信頼感やモチベーションが向上します。 3. 【実践事例】具体的な「社長の関わり方」 社長業で多忙な中でも効果的に採用に関わるための 具体的なアクションを3つご紹介します。 1.最終面接への登板 応募者全員の最終面接に必ず参加し、企業ビジョンと未来への期待を熱く語る。 2.会社説明会での登壇 会社説明会の冒頭15分間だけでも登壇し、自社の創業秘話や事業にかける情熱を伝える。 3.入社後フォロー 入社初日に新入社員一人ひとりに直接声をかける、 あるいは入社後3ヶ月以内に新入社員とランチミーティングを行い、経営者の視点から期待を伝える。 特に重要なのは、「熱意を伝える場」と 「最終的な意思決定の場」に関わることです。 すべてを担う必要はありませんが、肝心な局面では必ず顔を出し、社長の言葉で語りかけることが重要です。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.157″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202601_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

人材不足時代の切り札「特定技能」を、なぜ今始めるべきか?

「うちにはまだ関係ない」と思っていませんか? 日本の労働人口は減り続けています。 この現実から目をそむけると、企業の成長は止まってしまいます。 特定技能制度。 名前は聞くけれど、「手続きが大変そう」 「言葉の壁が不安」「費用がかかるのでは?」と、 まだ導入に踏み切れていない経営者様へ。 今こそ、特定技能の受け入れを始める絶好のチャンスです! 1. なぜ「特定技能」が今、貴社に必要なのか? 特定技能外国人は、単なる「人手不足の穴埋め要員」ではありません。 未来の組織を創るための、意欲ある即戦力です。 1.経験豊富な「即戦力」を 確保できる ⚫︎ 特定技能を持つ人材は、試験に合格しています。 ⚫︎ 日本語も業務に必要なレベル(N4程度)をクリア済みです。 ⚫︎ 基礎的な教育コストを大幅に削減できます。 ⚫︎ すぐに現場の戦力として活躍を期待できます。 2.長期的な戦力として定着が見込める ⚫︎ 在留期間は最長5年(特定技能1号)です。 ⚫︎ さらに、要件を満たせば「特定技能2号」へ移行可能です。 ⚫︎ 2号になれば、在留期間の上限がなくなり、無期限の雇用も可能です。 ⚫︎ 育てた人材に長く活躍してもらうことができます。 3.組織に新しい「風」を 吹き込む ⚫︎ 外国人材は多様なバックグラウンドを持っています。 ⚫︎ 新しい視点や発想が、社内のマンネリを打破します。 ⚫︎ 既存社員とのコミュニケーションを通じて、職場の活性化が生まれます。 2. 「費用と負担」の不安は、国が解消します! 知っておきたい!「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」 対象経費の例 ⚫︎ 外国人の受け入れに関わる費用 (※一部対象外あり) ⚫︎ 日本語指導や生活支援に必要な経費 ⚫︎ 多言語対応のための就業規則やマニュアルの作成・翻訳費用 ポイント ⚫︎ 助成率が高く設定されています。 ⚫︎ 受入環境を整備するための実費の多くが補助されます。 ⚫︎ つまり、導入のハードルが大きく下がります! 【重要】 制度利用で、受け入れ体制の整備にかかる費用を大幅に抑えられます。 不安な体制整備も、助成金を活用すれば予算内で実現可能です。 3. 行動しないことが、一番のリスクです 採用競争が激化する中、「特定技能はまだ大丈夫」と 様子見をするのは、人材確保のチャンスを逃すことに直結します。 特定技能は、まさに今の貴社が必要としている 「労働力」と「未来への投資」を両立できる制度です。 ぜひ、相談事項があれば、お気軽にお問い合わせください。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.156″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202512_ぐっとシナレッジ.pdf

広報シナジー

【採用のプロが推す】採用課題解決の特効薬!

『広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金』徹底解説 貴社の採用活動は順調でしょうか? 特に新卒採用においては、 「良いインターンシップが実施できない」 「内定辞退に悩まされている」といった、 専門的なノウハウが求められる課題が多く聞かれます。 そこで今月は、広島県内の中小企業の皆様の採用力を 確かなものにするための、強力な支援策 「広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金」をご紹介します! 補助金の概要と目的 この補助金は、広島県が、県内中小企業等の採用力向上 を図り、主に新卒大学生の県内就職を促進することを目的に開始したものです。 県が登録したコンサルタント事業者の支援を受け、 自社の採用手法を構築・向上させる事業に対し、その経費の一部を補助します。 対象企業: 広島県内に本社等を有し 、 新卒の採用実績(過去3年間)と採用計画(今後3年間)を持つ中小企業等が対象です。 補助率・上限:補助対象経費の1/2を補助し 、上限は40万円です。 どのようなことができるのか?(ハンズオン支援の内容) この補助金の最大の特長は、 「ハンズオン(伴走)支援」の名が示す通り、 単なる費用補助ではなく、プロのコンサルタントによる実践的なノウハウ提供が受けられる点です。 支援内容は、貴社の課題に応じて以下の3つのプログラムから選択できます。 ●インターンシップ充実プログラム プログラムの作成・実施、採用リクルーターの育成 、 実施後の応募へのつなげ方など、インターンシップを核とした一連の流れを構築します。 ●内定辞退抑制プログラム 内定者つなぎ止め企画の作成・実施、 内定辞退防止のためのリクルーター育成など、定着に向けた手厚いフォロー体制を築きます。 ●総合支援プログラム 上記2つに加え、採用ターゲット・ペルソナの明確化、 相互理解が深まる採用選考面接の作成や 面接官の育成、採用基準の作成など、総合的な採用体制のブラッシュアップを図ります。 特に、採用ターゲットの設定から内定者フォローに 至るまで、新卒採用に必要なあらゆる要素をプロの視点で構築できる点が、この支援の大きな強みです。 活用するメリットと得られる成果 メリット1 新卒採用のノウハウを確実に入手できる 「何から手を付けて良いかわからない」という状態から 脱却し、専門家が持つ最新の採用トレンドや成功事例に基づいた、自社に合った採用戦略を構築できます。 これにより、試行錯誤の時間を大幅に削減し、採用成功の確度を向上できます。 メリット2 企業の負担軽減と実行のスピードアップ この補助金は、なんとコンサルタント事業者が申請手続きを行う仕組みになっています。 煩雑な行政手続きの手間が大幅に軽減されるため、 企業様は採用活動の実行に集中でき、スピード感を持って採用力を強化できます。 また、補助によりコスト負担も半減します。 メリット3 若手人材の獲得と定着率の向上 インターンシップから内定フォローまで、 一貫して専門的な支援を受けることで、 単なる採用成功だけでなく、相互理解が深まった状態での入社が実現しやすくなります。 結果として、若手人材の獲得と定着率の向上という、採用における二大目標の達成に大きく貢献します。 最後にーー私たちシナジーにお任せください! この度、皆様に朗報です。 弊社シナジーは、 この「広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金」 の対象となるコンサルタントとしての認定を正式に受けております。 補助金の活用を成功させるには、事業計画の精度が非常に重要です。 弊社では、認定コンサルタントとして、 補助金の申請代行から、貴社に最適なプログラムの 立案、実行に至るまで、トータルで貴社をサポートいたします。 新卒採用を成功させ、企業成長を加速させるこのチャンスをぜひ活用しませんか? まずは、お気軽にシナジーにご相談ください。 貴社に最適な活用プランをご提案させていただきます。 [no_toc]

樋野 竜乃介

採用メディア「RecUp」に弊社が紹介されました!

この度、採用メディア「RecUp」の特集企画「採用コンサルタントが厳選!今注目のおすすめ企業特集」に弊社が掲載されましたのでお知らせいたします。 ■ 掲載記事はこちら「採用コンサルタントが厳選!今注目のおすすめ企業特集」https://recup.delight21.co.jp/archives/793 ぜひ記事をご覧いただけますと幸いです。

広報シナジー

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.155″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202511_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

広島県奨学金返済支援制度で、若手人材との出会いを広げませんか?

人材確保が難しくなる今、企業にとって 「魅力ある採用条件づくり」がますます重要です。 その中で注目されているのが奨学金返済支援制度。 広島県も補助金を用意し導入を強く後押ししています。 学生の半数以上が奨学金を利用 現在、大学生の55%、専門学校生の60%以上が奨学金を利用。 平均借入額は約310万円、理系や医療系では500万円超に達するケースもあります。 返済は平均14〜15年、毎月1.5万円前後が長く続き、 結婚や住宅購入など人生の大きな節目に影響を与えています。 こうした現実から、奨学金返済の負担を和らげる制度は 若手にとって大きな安心材料となり、企業が寄り添う姿勢を示す有効な手段になっています。 制度導入のメリット 就職先選びの際、8割以上の学生が制度を魅力的と回答 従業員の9割以上が福利厚生として重要と認識 7割以上が「従業員を大切にする会社」と評価 制度導入は、採用力強化・従業員満足度向上・定着率アップにつながります。 不公平感への懸念も、福利厚生の一選択肢としたり、対象者に採用リクルーターを任せるなどで解消可能です。 2つの制度形態 企業の方針や運用のしやすさに応じて選択できます。 1.代理返済方式 会社が直接、奨学金を返済 法人税の損金算入や賃上げ促進税制の対象 従業員には非課税扱い、社会保険料にも含まれずメリット大 2.返済支援手当方式 会社が手当を支給し、従業員が返済に充当 毎月だけでなく、ボーナス時まとめ払いも可能 広島県の補助金でさらに導入しやすく 令和7年度から「広島奨学金返済支援制度導入企業応援補助金」がスタート。 中小企業にとって大きな追い風となります。 補助率は従来の1/3から2/3へ拡充、さらに人的資本開示企業なら3/4まで補助 補助上限撤廃で高額奨学金にも対応可能 3年間まとめて交付決定で安心感大 対象は広島県内に本社を置く中小企業で、県内勤務の入社1年目の従業員。 (新卒・中途いずれも可) 2年目以降の支援は企業負担となります。 申請のコツ 7月末までに申請 → 4月分に遡って補助対象 9月まで → 新卒の返済開始(10月)に間に合う 11月まで → 冬のボーナス一括支給にも対応 翌年度から導入予定なら2月27日までの申請で2・3年目も補助対象に さらに、一般企業枠は申請3回までですが、 人的資本開示企業枠を満たせば補助率アップ&回数制限なしとなります。 まとめ 奨学金返済支援制度は、単なる福利厚生ではなく 「企業がどんな人材と共に成長していくか」 を示す戦略です。 広島県の補助金を活用して導入することで、 採用活動の強化だけでなく、若手が安心して働ける環境づくりにもつながります。 詳細は「わーくわくネットひろしま」や 「人的資本経営ひろしま」をご確認の上、ぜひ早めの導入をご検討ください。 [no_toc]

樋野 竜乃介

【お知らせ】人材総合サービス「まるっと人事」の商標登録が完了しました!

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 このたび、弊社が提供しております人材総合サービス「まるっと人事」が、2025年10月17日付で特許庁に商標として登録されましたことをご報告いたします。 これにより、「まるっと人事」が弊社の公式なサービスであることが認められました。 今回の登録を機に、ブランド価値の向上に努めるとともに、皆様により一層安心してサービスをご利用いただけますよう、スタッフ一同、サービスの品質向上に誠心誠意取り組んでまいります。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 人材総合サービス「まるっと人事」について 「まるっと人事」は、採用・定着・派遣・外国人・業務委託まで、「人」に関するあらゆるお悩みを、企業ごとのニーズに合わせて最適な形でご提案・解決するサービスです。 このようなお悩みは「まるっと人事」が解決します! 採用しても、なかなか社員が定着しない 急な欠員が出てしまい、現場の業務が止まってしまう 外国人材の採用に興味はあるが、ノウハウがなく不安 社員の定着率が悪く、評価制度の見直しも必要だと感じている 清掃や製造など、特定の業務を丸ごと外部に委託したい 採用活動に専念できる担当者が社内にいない 「まるっと人事」3つの特長 ワンストップで対応 採用戦略から定着支援、外国人材の紹介、業務委託まで、人事に関するあらゆる課題に一括で対応可能です。 広島県を中心とした地域密着のサポート 地域に根差しているからこそ、各企業の文化や特性を深く理解し、丁寧できめ細やかな支援を実現します。 柔軟なカスタマイズ対応 企業の業種や規模に応じて、最適なプランを柔軟に設計。中小企業の皆様にもご利用しやすい価格で、経営の戦略パートナーとして実務レベルまでサポートします。 人材に関するお悩みやご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 [→ お問い合わせフォームはこちら]https://www.kk-synergy.co.jp/contact-service/

小濱亮介

この記事に関連する記事

RELATED

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.158″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202602_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

採用成功への羅針盤

中小企業の採用こそ、社長が「主役」になるべき理由 中小企業の採用活動において、 「なかなか良い人材が集まらない」 「採用活動を現場任せにしてしまっている」 といった課題をお持ちの企業は多いのではないでしょうか。 中小企業の採用成功の鍵は、 社長が、採用活動の最前線に立ち、積極的に関与することにあります。 大企業と異なり、中小企業は知名度やブランド力で勝負するのは難しいのが現状です。 しかし、そこには中小企業ならではの、社長様の 「熱意」と「ビジョン」という強力な武器があります。 1. なぜ中小企業の採用に社長の関わりが不可欠なのか? 企業理念・ビジョンが「直接」伝わる 求職者が最も知りたいのは、 「この会社に入って、自分は何を成し遂げられるのか」 「社長はどんな未来を見据えているのか」という点です。 社長様自身が語る言葉には、企業理念や事業への 「魂」が宿り、人事担当者を通すよりも遥かに深く、求職者の心に響きます。 迅速で的確な「意思決定」が 可能になる 採用現場では優秀な人材ほど複数の企業を比較検討しています。 社長様が直接面談することで、その場で 「この人材は絶対に必要だ」という判断ができ、採用条件の調整や内定出しを迅速に行えます。 このスピード感は、優秀な人材の囲い込みに 直結します。 「社長の魅力」が最大の差別化要因になる 知名度がない中小企業にとって、 社長様の人柄、情熱、そして企業を引っ張る リーダーシップこそが、他社との決定的な差別化要因になります。 「この社長の下で働きたい」と感じさせることは、 給与や福利厚生では測れない、最も強力な入社動機となります。 2. 社長が関わることによる3大メリット 社長の積極的な関与は、短期的な採用成功に留まらず 組織全体に長期的なメリットをもたらします。 メリット1 ミスマッチの劇的な減少 社長が自社の文化や求める人物像を直接伝えることで 入社後の「こんなはずではなかった」という相互の認識のズレを防げます。 これにより、早期離職率が低下し、採用コストの削減に繋がります。 メリット2 採用ブランディングの確立 「社長が直々に面接してくれる会社」という事実は、 求職者にとって非常に魅力的な体験となります。 選考を通じて企業へのロイヤリティが高まり、 たとえ不採用になったとしても、良い口コミとなって企業の評判(採用ブランド)を向上させます。 メリット3 既存社員のエンゲージメント向上 社長が採用に本気で取り組む姿勢は、既存社員にも伝わります。 「社長は会社の未来を真剣に考えている」という メッセージになり、社員の会社への信頼感やモチベーションが向上します。 3. 【実践事例】具体的な「社長の関わり方」 社長業で多忙な中でも効果的に採用に関わるための 具体的なアクションを3つご紹介します。 1.最終面接への登板 応募者全員の最終面接に必ず参加し、企業ビジョンと未来への期待を熱く語る。 2.会社説明会での登壇 会社説明会の冒頭15分間だけでも登壇し、自社の創業秘話や事業にかける情熱を伝える。 3.入社後フォロー 入社初日に新入社員一人ひとりに直接声をかける、 あるいは入社後3ヶ月以内に新入社員とランチミーティングを行い、経営者の視点から期待を伝える。 特に重要なのは、「熱意を伝える場」と 「最終的な意思決定の場」に関わることです。 すべてを担う必要はありませんが、肝心な局面では必ず顔を出し、社長の言葉で語りかけることが重要です。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.157″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202601_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

人材不足時代の切り札「特定技能」を、なぜ今始めるべきか?

「うちにはまだ関係ない」と思っていませんか? 日本の労働人口は減り続けています。 この現実から目をそむけると、企業の成長は止まってしまいます。 特定技能制度。 名前は聞くけれど、「手続きが大変そう」 「言葉の壁が不安」「費用がかかるのでは?」と、 まだ導入に踏み切れていない経営者様へ。 今こそ、特定技能の受け入れを始める絶好のチャンスです! 1. なぜ「特定技能」が今、貴社に必要なのか? 特定技能外国人は、単なる「人手不足の穴埋め要員」ではありません。 未来の組織を創るための、意欲ある即戦力です。 1.経験豊富な「即戦力」を 確保できる ⚫︎ 特定技能を持つ人材は、試験に合格しています。 ⚫︎ 日本語も業務に必要なレベル(N4程度)をクリア済みです。 ⚫︎ 基礎的な教育コストを大幅に削減できます。 ⚫︎ すぐに現場の戦力として活躍を期待できます。 2.長期的な戦力として定着が見込める ⚫︎ 在留期間は最長5年(特定技能1号)です。 ⚫︎ さらに、要件を満たせば「特定技能2号」へ移行可能です。 ⚫︎ 2号になれば、在留期間の上限がなくなり、無期限の雇用も可能です。 ⚫︎ 育てた人材に長く活躍してもらうことができます。 3.組織に新しい「風」を 吹き込む ⚫︎ 外国人材は多様なバックグラウンドを持っています。 ⚫︎ 新しい視点や発想が、社内のマンネリを打破します。 ⚫︎ 既存社員とのコミュニケーションを通じて、職場の活性化が生まれます。 2. 「費用と負担」の不安は、国が解消します! 知っておきたい!「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」 対象経費の例 ⚫︎ 外国人の受け入れに関わる費用 (※一部対象外あり) ⚫︎ 日本語指導や生活支援に必要な経費 ⚫︎ 多言語対応のための就業規則やマニュアルの作成・翻訳費用 ポイント ⚫︎ 助成率が高く設定されています。 ⚫︎ 受入環境を整備するための実費の多くが補助されます。 ⚫︎ つまり、導入のハードルが大きく下がります! 【重要】 制度利用で、受け入れ体制の整備にかかる費用を大幅に抑えられます。 不安な体制整備も、助成金を活用すれば予算内で実現可能です。 3. 行動しないことが、一番のリスクです 採用競争が激化する中、「特定技能はまだ大丈夫」と 様子見をするのは、人材確保のチャンスを逃すことに直結します。 特定技能は、まさに今の貴社が必要としている 「労働力」と「未来への投資」を両立できる制度です。 ぜひ、相談事項があれば、お気軽にお問い合わせください。 [no_toc]

樋野 竜乃介