ダイレクトリクルーティングとは?~運用成功している中小企業の7つの共通点~

乾 恵

求人サイトや人材紹介を用いた従来の採用手法に代わって、

近年取り入れられることが多くなっているダイレクトリクルーティング。

求める人材を採用するために、企業側が能動的に動くことから、

「攻めの採用」として注目されています。

本記事では、ダイレクトリクルーティングに対して興味はあるものの、

どのような採用手法なのかあまり分からないという方に向けて、

ダイレクトリクルーティングの基本から、実際始める際のポイントなどを

解説していきます。

1.ダイレクトリクルーティングとは

ダイレクトリクルーティングとは、企業側から求職者に対して

積極的にアプローチする採用手法を意味します。

求人サイトに情報を掲載して応募を募ったり、

人材紹介会社を依頼したりする従来の採用手法が

「待ち」の採用と呼ばれています。

一方でダイレクトリクルーティングは、

企業側が「欲しい人材」を積極的に探して

直接アプローチをするため「攻め」の採用手法と呼ばれます。

2.なぜダイレクトリクルーティングが注目されているのか

現在日本では、少子高齢化に伴う人材不足によって

人材獲得競争は年々激しくなっています。

そんな中で従来の採用手法では優秀な人材確保は難しくなっており、

ダイレクトリクルーティングは良い人材を採用する新しい手法として、

近年注目されています。

また、人材不足に伴う有効求人倍率の上昇によって、

人材1人の採用にかかるコストが年々増加している中、

ダイレクトリクルーティングは従来の採用手法に比べて

コストを抑えられるという点が、注目される大きな理由となっています。

3.従来の採用手法とダイレクトリクルーティングの比較

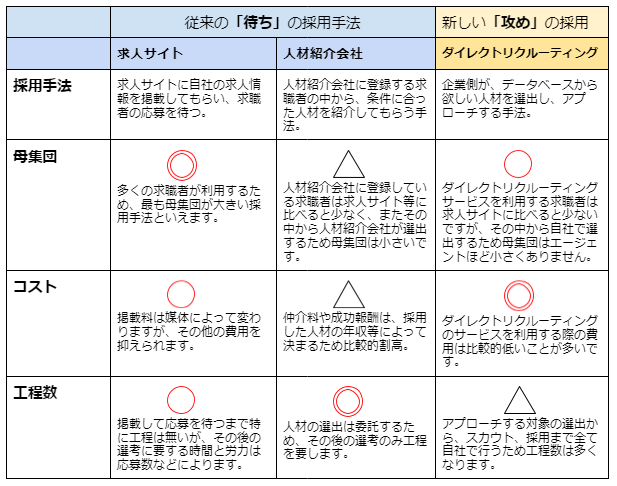

従来の主な採用手法である求人サイト・人材紹介会社を利用した手法と、

ダイレクトリクルーティングの特徴を簡単に表にまとめました。

次に、従来の採用手法と比較しながら

ダイレクトリクルーティングの具体的なメリットとデメリットを

解説していきます。

4.ダイレクトリクルーティングのメリット

(1)無駄な時間と費用を削減できる

ダイレクトリクルーティングでは、従来の採用手法で要した

「待つ」時間を削減することができます。

また、従来の採用手法における求人サイトの掲載料や

人材紹介会社に払う報酬などに比べて、

ダイレクトリクルーティングのサービスを

利用する際の費用はかなり抑えることができます。

それに加えて、従来の採用手法に比べて作業工程は増えるものの、

アプローチする対象は少数に絞ることができるため、

今まで採用活動にかかっていた人件費も抑えることができます。

従来の採用手法における無駄な時間と費用の両方を抑えることができるのは、

ダイレクトリクルーティングの大きなメリットです。

(2)転職潜在層へアプローチできる

求人サイトや人材紹介を利用する求職者は、

「すぐにでも転職したい」と考えている人が多いのに対して、

ダイレクトリクルーティングのサービスを利用する求職者は、

もし「もし良い会社が見つかれば転職しよう」と考えて

求人サイト等は利用しない人もいるため、

従来の採用手法では繋がれなかった候補者にも

アプローチすることができます。

(3)「欲しい人材」にアプローチできる

人材紹介では、採用した人材の年収を元に

費用が決まることが多く、紹介会社が求職者の年収の高さを重視して

紹介することも多く、ミスマッチも起こり得ます。

それに対して、ダイレクトリクルーティングでは、

候補者の選出の段階から自社の担当者が行うため、

「欲しい人材」の採用に成功する可能性が高まります。

(4)人材採用のノウハウを自社に定着できる

ダイレクトリクルーティングは、

採用までの行程のほぼ全てを自社で行うため、

そのノウハウを自社に蓄えることができます。

長期的な視野を持って考えても、

ダイレクトリクルーティングは企業の採用力を

高める効果的な採用手法といえます。

5.ダイレクトリクルーティングのデメリット

(1)採用までの工程が多い

候補者の選出やスカウトメールの送信など、

採用までの工程を自社で行うため、

求人サイトや人材紹介会社を利用する採用手法に比べて

作業工程がかなり多くなります。

また自社で行う分失敗のリスクも大きくなるため、

ノウハウがまだ定着していない段階では、

想定よりコストが膨らむ可能性も高くなります。

(2)長期的なプランを立てて実行する必要がある

転職潜在層の求人者にアプローチした場合、

転職の意欲を高めるために、関係性を作るところから

自社の魅力を知ってもらうまで

長期的にアプローチをする必要があります。

また、ノウハウを自社に定着させるためにも

PDCAを繰り返しながら長期的に取り組んでいく必要があります。

効果的にダイレクトリクルーティングを成功させるためには、

長期的な視野を持ちプランを立てて実行することが大切です。

(3)大量採用に不向き

ダイレクトリクルーティングでは、求職者に対して

ピンポイントでアプローチできる反面、

その作業を短期間に大量に行うのは困難です。

大量採用を行いたい場合は、従来の採用手法の方が

適しています。

しかし、大量の人材を必要とする大企業に対して

1人の人材の質を重要視する中小企業では、

それはデメリットではなくメリットとも捉えられます。

求める人材の数に対して募集をかける母集団が大きく、

無駄な時間と費用を費やす従来の採用手法に対して、

ダイレクトリクルーティングは少数のターゲットのみに

アプローチできます。

大量採用を必要としない中小企業にとっては

デメリットではなくメリットと考えらレます。

6.ダイレクトリクルーティングに向いている企業

(1)良い人材の「一本釣り」を狙いたい

大量採用を求めるのではなく、

本当に自社に合った良い人材を確実に採用したいと考える企業は、

ダイレクトリクルーティングに向いていると考えられます。

求人サイトでの募集は、やはり大量採用に適した採用手法であるため、

それを必要としない中小企業などにとっては

無駄な時間と費用を費やすにも関わらず、

最適でない採用活動であるといえます。

人材の数よりも質を重視する企業が、

今まで大きな母集団と多くの人材を対象に費やしていた

コストと労力を本当に欲しい人材1人に注ぎ込み、

「一本釣り」を狙うことができるのがダイレクトリクルーティングです。

(2)コストを抑えて良い人材を採用したい

従来の採用手法にかかるコストが高くて悩んでいる企業には、

サービス利用料や人件費などのコストを抑えることができる

ダイレクトリクルーティングがおすすめです。

(3)将来的に自社の採用ノウハウを高めていきたい

ダイレクトリクルーティングは、採用までの工程のほぼ全てを

自社が行うため、ノウハウを蓄えていくことができ、

将来的に採用力を高めていくことができます。

7.中小企業がダイレクトリクルーティングを成功させる7つのポイント

運営する前のポイント

(1)長期的な視野を持つ

ノウハウを蓄えながら行っていくダイレクトリクルーティングは、

やはり最初は失敗する可能性も低くありません。

すぐに望ましい効果が出るとは期待しすぎずに、

PDCAを繰り返しながら長期的な視野を持って行うことで、

将来的に企業にとって大きな力になるでしょう。

(2)専任の担当者を決める

ダイレクトリクルーティングは、採用までの作業行程が多いことから、

他に多くの業務を抱えながら取り組むことで

担当者の負担が大きくなってしまう可能性があります。

その業務を専任で行う担当者を決めると、

採用活動をより効率的に行うことができるでしょう。

(3)会社全体で協力して、熱意を持って取り組む

ダイレクトリクルーティングでは、こちらからアプローチした求職者に対して

しっかりと自社の魅力を伝えることが重要です。

従来の採用手法のように人事担当者だけで行うのではなく、

熱意を持った社員や経営陣も一緒に求職者に対するアプローチを行うことで、

自社の魅力をより効果的に伝えることができます。

(4)候補者の立場になって考えてアプローチする

どのようにアプローチをすれば、

候補者が自社に興味を持ってくれるのか、転職意欲を高められるのか、

候補者の立場になってアプローチの仕方を考えることが重要です。

スカウトメールの内容を考える段階から、

受け取った候補者の心が動くような文面にしたり、

採用までの過程で候補者に寄り添った

アプローチをすると良いでしょう。

運用開始後のポイント

(1)返信は24時間以内

スカウトを送って承認された後は、次のアポ調整を早く行いましょう。

優秀な候補者は、多くの企業からスカウトをもらっています。

返信が遅いだけで辞退される可能性が高くなります。

できるだけスピーディーに対応できるような体制を整えることも重要です。

目安は24時間以内に返信が返せるようにすることです。

(2)社長や経営幹部が関わる

会社の本気度を伝えるために、面談や面接は経営層が関わることが重要です。

「なぜスカウトしたのか」「どのような役割を担ってほしいのか」、

採用にかける熱意をしっかりと伝えましょう。

どうしても選考の中で関わることが難しければ、

スカウト文の送信者名を代表の名前にするなどして、

特別感を出しましょう。

(3)時には会いに行く

用の中で、候補者が遠方に住んでいるケースもあると思います。

現在、オンラインで面談をすることが一般的になっていますが、

入社前にリアルで会っておきたいという思いもあると思います。

その場合、候補者に来社してもらうだけでなく、

本気度・熱意を感じてもらうために、

時にはこちらから会いに行くことも重要です。

8.ダイレクトリクルーティングのおすすめサービス

多くのダイレクトリクルーティングサービスがある中、

データベースに登録されている人材をハイクラス・若年層・技術職に分けて、

それぞれの人材に特化したサービスを紹介します。

BIZREACH(ビズリーチ)【ハイクラス】

ビズリーチの人材データベースには、152万人以上の人材が登録しています。

審査を通して厳選された人材のみ登録が可能なので、

経営や管理職の経験者など、ハイクラスな人材を探すのに向いています。

キャリオク【若年層】

20代・30代の登録者数が半数以上です。

求職者はキャリアシートを登録し、

企業側がオークションシステムで入札するという

新しいシステムを取り入れています。

この機能を活用して転職意欲を高めることも可能です。

キャリトレ【若年層】

大手サービスのビズリーチが提供する、

若手向けのダイレクトリクルーティングサービスです。

登録者の7割以上が20代、約6割が大卒の人材と、

良い若手人材を探すのに向いています。

Wantedly(ウォンテッドリー)【技術職】

300万人以上のデータベース登録者がおり、

エンジニアやデザイナーなどの技術職経験者が半数以上登録しています。

条件よりも価値観や「想い」を重視し、

ブログやSNSのように会社の魅力を発信するためのツールがあり、

魅力を知ってもらった上で人材にアプローチすることが可能です。

Green(グリーン)【技術職】

IT・Web業界に特化したサービスです。

エンジニアやデザイナーなどのIT人材登録者が

60%以上を占めており、技術系の人材を探すのにおすすめです。

9.まとめ

コストを抑えて「欲しい人材」の採用を目指す

ダイレクトリクルーティング。

従来の採用手法ではアプローチできなかった求職者と繋がれ、

コストを抑えながらも採用の質を高めることができます。

特に人材の数よりも良い人材を採用することを目指す中小企業では、

取り入れる価値のある採用手法であると考えられます。

また、人材確保競争がより激しくなると予測される中、

早い段階から長期的な視野を持ちノウハウを蓄えていくことで

将来的に企業の採用力を高めていくことができます。

従来の「待ちの採用」に加え、新しく「攻めの採用」である

ダイレクトリクルーティングもぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

執筆者

乾 恵

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.157″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202601_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

人材不足時代の切り札「特定技能」を、なぜ今始めるべきか?

「うちにはまだ関係ない」と思っていませんか? 日本の労働人口は減り続けています。 この現実から目をそむけると、企業の成長は止まってしまいます。 特定技能制度。 名前は聞くけれど、「手続きが大変そう」 「言葉の壁が不安」「費用がかかるのでは?」と、 まだ導入に踏み切れていない経営者様へ。 今こそ、特定技能の受け入れを始める絶好のチャンスです! 1. なぜ「特定技能」が今、貴社に必要なのか? 特定技能外国人は、単なる「人手不足の穴埋め要員」ではありません。 未来の組織を創るための、意欲ある即戦力です。 1.経験豊富な「即戦力」を 確保できる ⚫︎ 特定技能を持つ人材は、試験に合格しています。 ⚫︎ 日本語も業務に必要なレベル(N4程度)をクリア済みです。 ⚫︎ 基礎的な教育コストを大幅に削減できます。 ⚫︎ すぐに現場の戦力として活躍を期待できます。 2.長期的な戦力として定着が見込める ⚫︎ 在留期間は最長5年(特定技能1号)です。 ⚫︎ さらに、要件を満たせば「特定技能2号」へ移行可能です。 ⚫︎ 2号になれば、在留期間の上限がなくなり、無期限の雇用も可能です。 ⚫︎ 育てた人材に長く活躍してもらうことができます。 3.組織に新しい「風」を 吹き込む ⚫︎ 外国人材は多様なバックグラウンドを持っています。 ⚫︎ 新しい視点や発想が、社内のマンネリを打破します。 ⚫︎ 既存社員とのコミュニケーションを通じて、職場の活性化が生まれます。 2. 「費用と負担」の不安は、国が解消します! 知っておきたい!「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」 対象経費の例 ⚫︎ 外国人の受け入れに関わる費用 (※一部対象外あり) ⚫︎ 日本語指導や生活支援に必要な経費 ⚫︎ 多言語対応のための就業規則やマニュアルの作成・翻訳費用 ポイント ⚫︎ 助成率が高く設定されています。 ⚫︎ 受入環境を整備するための実費の多くが補助されます。 ⚫︎ つまり、導入のハードルが大きく下がります! 【重要】 制度利用で、受け入れ体制の整備にかかる費用を大幅に抑えられます。 不安な体制整備も、助成金を活用すれば予算内で実現可能です。 3. 行動しないことが、一番のリスクです 採用競争が激化する中、「特定技能はまだ大丈夫」と 様子見をするのは、人材確保のチャンスを逃すことに直結します。 特定技能は、まさに今の貴社が必要としている 「労働力」と「未来への投資」を両立できる制度です。 ぜひ、相談事項があれば、お気軽にお問い合わせください。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.156″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202512_ぐっとシナレッジ.pdf

広報シナジー

【採用のプロが推す】採用課題解決の特効薬!

『広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金』徹底解説 貴社の採用活動は順調でしょうか? 特に新卒採用においては、 「良いインターンシップが実施できない」 「内定辞退に悩まされている」といった、 専門的なノウハウが求められる課題が多く聞かれます。 そこで今月は、広島県内の中小企業の皆様の採用力を 確かなものにするための、強力な支援策 「広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金」をご紹介します! 補助金の概要と目的 この補助金は、広島県が、県内中小企業等の採用力向上 を図り、主に新卒大学生の県内就職を促進することを目的に開始したものです。 県が登録したコンサルタント事業者の支援を受け、 自社の採用手法を構築・向上させる事業に対し、その経費の一部を補助します。 対象企業: 広島県内に本社等を有し 、 新卒の採用実績(過去3年間)と採用計画(今後3年間)を持つ中小企業等が対象です。 補助率・上限:補助対象経費の1/2を補助し 、上限は40万円です。 どのようなことができるのか?(ハンズオン支援の内容) この補助金の最大の特長は、 「ハンズオン(伴走)支援」の名が示す通り、 単なる費用補助ではなく、プロのコンサルタントによる実践的なノウハウ提供が受けられる点です。 支援内容は、貴社の課題に応じて以下の3つのプログラムから選択できます。 ●インターンシップ充実プログラム プログラムの作成・実施、採用リクルーターの育成 、 実施後の応募へのつなげ方など、インターンシップを核とした一連の流れを構築します。 ●内定辞退抑制プログラム 内定者つなぎ止め企画の作成・実施、 内定辞退防止のためのリクルーター育成など、定着に向けた手厚いフォロー体制を築きます。 ●総合支援プログラム 上記2つに加え、採用ターゲット・ペルソナの明確化、 相互理解が深まる採用選考面接の作成や 面接官の育成、採用基準の作成など、総合的な採用体制のブラッシュアップを図ります。 特に、採用ターゲットの設定から内定者フォローに 至るまで、新卒採用に必要なあらゆる要素をプロの視点で構築できる点が、この支援の大きな強みです。 活用するメリットと得られる成果 メリット1 新卒採用のノウハウを確実に入手できる 「何から手を付けて良いかわからない」という状態から 脱却し、専門家が持つ最新の採用トレンドや成功事例に基づいた、自社に合った採用戦略を構築できます。 これにより、試行錯誤の時間を大幅に削減し、採用成功の確度を向上できます。 メリット2 企業の負担軽減と実行のスピードアップ この補助金は、なんとコンサルタント事業者が申請手続きを行う仕組みになっています。 煩雑な行政手続きの手間が大幅に軽減されるため、 企業様は採用活動の実行に集中でき、スピード感を持って採用力を強化できます。 また、補助によりコスト負担も半減します。 メリット3 若手人材の獲得と定着率の向上 インターンシップから内定フォローまで、 一貫して専門的な支援を受けることで、 単なる採用成功だけでなく、相互理解が深まった状態での入社が実現しやすくなります。 結果として、若手人材の獲得と定着率の向上という、採用における二大目標の達成に大きく貢献します。 最後にーー私たちシナジーにお任せください! この度、皆様に朗報です。 弊社シナジーは、 この「広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金」 の対象となるコンサルタントとしての認定を正式に受けております。 補助金の活用を成功させるには、事業計画の精度が非常に重要です。 弊社では、認定コンサルタントとして、 補助金の申請代行から、貴社に最適なプログラムの 立案、実行に至るまで、トータルで貴社をサポートいたします。 新卒採用を成功させ、企業成長を加速させるこのチャンスをぜひ活用しませんか? まずは、お気軽にシナジーにご相談ください。 貴社に最適な活用プランをご提案させていただきます。 [no_toc]

樋野 竜乃介

採用メディア「RecUp」に弊社が紹介されました!

この度、採用メディア「RecUp」の特集企画「採用コンサルタントが厳選!今注目のおすすめ企業特集」に弊社が掲載されましたのでお知らせいたします。 ■ 掲載記事はこちら「採用コンサルタントが厳選!今注目のおすすめ企業特集」https://recup.delight21.co.jp/archives/793 ぜひ記事をご覧いただけますと幸いです。

広報シナジー

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.155″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202511_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

広島県奨学金返済支援制度で、若手人材との出会いを広げませんか?

人材確保が難しくなる今、企業にとって 「魅力ある採用条件づくり」がますます重要です。 その中で注目されているのが奨学金返済支援制度。 広島県も補助金を用意し導入を強く後押ししています。 学生の半数以上が奨学金を利用 現在、大学生の55%、専門学校生の60%以上が奨学金を利用。 平均借入額は約310万円、理系や医療系では500万円超に達するケースもあります。 返済は平均14〜15年、毎月1.5万円前後が長く続き、 結婚や住宅購入など人生の大きな節目に影響を与えています。 こうした現実から、奨学金返済の負担を和らげる制度は 若手にとって大きな安心材料となり、企業が寄り添う姿勢を示す有効な手段になっています。 制度導入のメリット 就職先選びの際、8割以上の学生が制度を魅力的と回答 従業員の9割以上が福利厚生として重要と認識 7割以上が「従業員を大切にする会社」と評価 制度導入は、採用力強化・従業員満足度向上・定着率アップにつながります。 不公平感への懸念も、福利厚生の一選択肢としたり、対象者に採用リクルーターを任せるなどで解消可能です。 2つの制度形態 企業の方針や運用のしやすさに応じて選択できます。 1.代理返済方式 会社が直接、奨学金を返済 法人税の損金算入や賃上げ促進税制の対象 従業員には非課税扱い、社会保険料にも含まれずメリット大 2.返済支援手当方式 会社が手当を支給し、従業員が返済に充当 毎月だけでなく、ボーナス時まとめ払いも可能 広島県の補助金でさらに導入しやすく 令和7年度から「広島奨学金返済支援制度導入企業応援補助金」がスタート。 中小企業にとって大きな追い風となります。 補助率は従来の1/3から2/3へ拡充、さらに人的資本開示企業なら3/4まで補助 補助上限撤廃で高額奨学金にも対応可能 3年間まとめて交付決定で安心感大 対象は広島県内に本社を置く中小企業で、県内勤務の入社1年目の従業員。 (新卒・中途いずれも可) 2年目以降の支援は企業負担となります。 申請のコツ 7月末までに申請 → 4月分に遡って補助対象 9月まで → 新卒の返済開始(10月)に間に合う 11月まで → 冬のボーナス一括支給にも対応 翌年度から導入予定なら2月27日までの申請で2・3年目も補助対象に さらに、一般企業枠は申請3回までですが、 人的資本開示企業枠を満たせば補助率アップ&回数制限なしとなります。 まとめ 奨学金返済支援制度は、単なる福利厚生ではなく 「企業がどんな人材と共に成長していくか」 を示す戦略です。 広島県の補助金を活用して導入することで、 採用活動の強化だけでなく、若手が安心して働ける環境づくりにもつながります。 詳細は「わーくわくネットひろしま」や 「人的資本経営ひろしま」をご確認の上、ぜひ早めの導入をご検討ください。 [no_toc]

樋野 竜乃介

【お知らせ】人材総合サービス「まるっと人事」の商標登録が完了しました!

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 このたび、弊社が提供しております人材総合サービス「まるっと人事」が、2025年10月17日付で特許庁に商標として登録されましたことをご報告いたします。 これにより、「まるっと人事」が弊社の公式なサービスであることが認められました。 今回の登録を機に、ブランド価値の向上に努めるとともに、皆様により一層安心してサービスをご利用いただけますよう、スタッフ一同、サービスの品質向上に誠心誠意取り組んでまいります。 今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。 人材総合サービス「まるっと人事」について 「まるっと人事」は、採用・定着・派遣・外国人・業務委託まで、「人」に関するあらゆるお悩みを、企業ごとのニーズに合わせて最適な形でご提案・解決するサービスです。 このようなお悩みは「まるっと人事」が解決します! 採用しても、なかなか社員が定着しない 急な欠員が出てしまい、現場の業務が止まってしまう 外国人材の採用に興味はあるが、ノウハウがなく不安 社員の定着率が悪く、評価制度の見直しも必要だと感じている 清掃や製造など、特定の業務を丸ごと外部に委託したい 採用活動に専念できる担当者が社内にいない 「まるっと人事」3つの特長 ワンストップで対応 採用戦略から定着支援、外国人材の紹介、業務委託まで、人事に関するあらゆる課題に一括で対応可能です。 広島県を中心とした地域密着のサポート 地域に根差しているからこそ、各企業の文化や特性を深く理解し、丁寧できめ細やかな支援を実現します。 柔軟なカスタマイズ対応 企業の業種や規模に応じて、最適なプランを柔軟に設計。中小企業の皆様にもご利用しやすい価格で、経営の戦略パートナーとして実務レベルまでサポートします。 人材に関するお悩みやご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 [→ お問い合わせフォームはこちら]https://www.kk-synergy.co.jp/contact-service/

小濱亮介

賃金上昇の波を乗りこなす!中小企業が生き残るための「付加価値経営」への転換

賃金上昇の波を乗りこなす!中小企業が生き残るための「付加価値経営」への転換 最低賃金の上昇が続き、政府は2030年までに1500円を目指す目標を掲げているため、多くの中小企業が、物価高騰と相まって賃金を払えないという現実に直面しているのではないでしょうか。 賃上げができず利益構造が低迷すると、社員のモチベーションも下がり、人が離れていくという悪循環に陥り、最終的に会社が潰れてしまう(倒産・廃業)可能性があります。 この厳しい状況を乗り越えるには、企業として賃上げに対し全力で取り組む覚悟を持ち、経営体制を根本から改革するしかありません。 解決策は、社内の改善改革を通じて、自社の商品やサービスに付加価値をつけ、顧客にそのメリットを訴求し、価格交渉を進めることです。 中小企業だからこそ、経営者が数字や現金の状況を把握し、変革を恐れる社員の感情に流されず、社長が本気でやることを社内に伝えることが重要です。 外部環境の変化は避けられないため、外国人労働力といった安易な解決策ではなく、この賃上げを前提に仕組みそのものを変えていく必要があります。 この変化を「しんどい」と捉えるのではなく、ピンチをチャンスと捉え、本来の目的である「お客様に喜んでもらう/社会に貢献する」という事業の本質を見失わないことが重要です。 経営理念に立ち返り、この大きな挑戦を楽しみながら、地域や社会を良くしていくステップを踏み出しましょう。 この内容についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧ください。 シナジー公式YouTubeチャンネルにて こちらのブログの内容をもっと詳しく発信中!

小濱亮介

早期退職の根本原因は「面接の腹の探り合い」!新卒のギャップをなくす中小企業の採用戦略

早期退職の根本原因は「面接の腹の探り合い」!新卒のギャップをなくす中小企業の採用戦略 最近、新卒社員が退職代行を使って会社を辞める事例がニュースなどで話題になりました。 入社してわずか3日や1日で、希望する配属先でなかったり、会社の雰囲気が違ったりといった入社時とのギャップを理由に辞めるケースも散見されます。 採用面接が、学生に「いい会社だ」と思われたい企業と、内定が欲しい学生との間で行われる「腹の探り合い」の時間になっていることが、早期退職の大きな原因です。 企業側は、このギャップをなくす努力をしなければなりません。 特に中小企業の採用は、システマチックにできるものではなく、「人と人」の繋がりが重要です。 面接では、学生に「本当の自分」で話してもらうよう促し、お互いが本音ベースで話すことが大切です。 また、選考フェーズを多く設けるだけでなく、学生の弱点をストレートに伝え、入社前に克服すべきことを明確にすることもギャップの予防になります。 さらに、内定後に企業イベントへの参加やアルバイトを通じて入社前に社員の半分以上と交流してもらうことで、会社が目指す未来を深く理解してもらい、ミスマッチを大幅に減らせます。 採用活動には、営業活動と同じくらいの熱量をかけて、経営者や人事が真剣に取り組む必要があります。 作り込んだアピールではなく、相手目線に立って本音でぶつかり合う姿勢こそが、中小企業が求める人材を獲得し、共に成長していくための鍵となります。 この内容についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧ください。 シナジー公式YouTubeチャンネルにて こちらのブログの内容をもっと詳しく発信中!

小濱亮介

この記事に関連する記事

RELATED

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.157″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202601_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

人材不足時代の切り札「特定技能」を、なぜ今始めるべきか?

「うちにはまだ関係ない」と思っていませんか? 日本の労働人口は減り続けています。 この現実から目をそむけると、企業の成長は止まってしまいます。 特定技能制度。 名前は聞くけれど、「手続きが大変そう」 「言葉の壁が不安」「費用がかかるのでは?」と、 まだ導入に踏み切れていない経営者様へ。 今こそ、特定技能の受け入れを始める絶好のチャンスです! 1. なぜ「特定技能」が今、貴社に必要なのか? 特定技能外国人は、単なる「人手不足の穴埋め要員」ではありません。 未来の組織を創るための、意欲ある即戦力です。 1.経験豊富な「即戦力」を 確保できる ⚫︎ 特定技能を持つ人材は、試験に合格しています。 ⚫︎ 日本語も業務に必要なレベル(N4程度)をクリア済みです。 ⚫︎ 基礎的な教育コストを大幅に削減できます。 ⚫︎ すぐに現場の戦力として活躍を期待できます。 2.長期的な戦力として定着が見込める ⚫︎ 在留期間は最長5年(特定技能1号)です。 ⚫︎ さらに、要件を満たせば「特定技能2号」へ移行可能です。 ⚫︎ 2号になれば、在留期間の上限がなくなり、無期限の雇用も可能です。 ⚫︎ 育てた人材に長く活躍してもらうことができます。 3.組織に新しい「風」を 吹き込む ⚫︎ 外国人材は多様なバックグラウンドを持っています。 ⚫︎ 新しい視点や発想が、社内のマンネリを打破します。 ⚫︎ 既存社員とのコミュニケーションを通じて、職場の活性化が生まれます。 2. 「費用と負担」の不安は、国が解消します! 知っておきたい!「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」 対象経費の例 ⚫︎ 外国人の受け入れに関わる費用 (※一部対象外あり) ⚫︎ 日本語指導や生活支援に必要な経費 ⚫︎ 多言語対応のための就業規則やマニュアルの作成・翻訳費用 ポイント ⚫︎ 助成率が高く設定されています。 ⚫︎ 受入環境を整備するための実費の多くが補助されます。 ⚫︎ つまり、導入のハードルが大きく下がります! 【重要】 制度利用で、受け入れ体制の整備にかかる費用を大幅に抑えられます。 不安な体制整備も、助成金を活用すれば予算内で実現可能です。 3. 行動しないことが、一番のリスクです 採用競争が激化する中、「特定技能はまだ大丈夫」と 様子見をするのは、人材確保のチャンスを逃すことに直結します。 特定技能は、まさに今の貴社が必要としている 「労働力」と「未来への投資」を両立できる制度です。 ぜひ、相談事項があれば、お気軽にお問い合わせください。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.156″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202512_ぐっとシナレッジ.pdf

広報シナジー

【採用のプロが推す】採用課題解決の特効薬!

『広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金』徹底解説 貴社の採用活動は順調でしょうか? 特に新卒採用においては、 「良いインターンシップが実施できない」 「内定辞退に悩まされている」といった、 専門的なノウハウが求められる課題が多く聞かれます。 そこで今月は、広島県内の中小企業の皆様の採用力を 確かなものにするための、強力な支援策 「広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金」をご紹介します! 補助金の概要と目的 この補助金は、広島県が、県内中小企業等の採用力向上 を図り、主に新卒大学生の県内就職を促進することを目的に開始したものです。 県が登録したコンサルタント事業者の支援を受け、 自社の採用手法を構築・向上させる事業に対し、その経費の一部を補助します。 対象企業: 広島県内に本社等を有し 、 新卒の採用実績(過去3年間)と採用計画(今後3年間)を持つ中小企業等が対象です。 補助率・上限:補助対象経費の1/2を補助し 、上限は40万円です。 どのようなことができるのか?(ハンズオン支援の内容) この補助金の最大の特長は、 「ハンズオン(伴走)支援」の名が示す通り、 単なる費用補助ではなく、プロのコンサルタントによる実践的なノウハウ提供が受けられる点です。 支援内容は、貴社の課題に応じて以下の3つのプログラムから選択できます。 ●インターンシップ充実プログラム プログラムの作成・実施、採用リクルーターの育成 、 実施後の応募へのつなげ方など、インターンシップを核とした一連の流れを構築します。 ●内定辞退抑制プログラム 内定者つなぎ止め企画の作成・実施、 内定辞退防止のためのリクルーター育成など、定着に向けた手厚いフォロー体制を築きます。 ●総合支援プログラム 上記2つに加え、採用ターゲット・ペルソナの明確化、 相互理解が深まる採用選考面接の作成や 面接官の育成、採用基準の作成など、総合的な採用体制のブラッシュアップを図ります。 特に、採用ターゲットの設定から内定者フォローに 至るまで、新卒採用に必要なあらゆる要素をプロの視点で構築できる点が、この支援の大きな強みです。 活用するメリットと得られる成果 メリット1 新卒採用のノウハウを確実に入手できる 「何から手を付けて良いかわからない」という状態から 脱却し、専門家が持つ最新の採用トレンドや成功事例に基づいた、自社に合った採用戦略を構築できます。 これにより、試行錯誤の時間を大幅に削減し、採用成功の確度を向上できます。 メリット2 企業の負担軽減と実行のスピードアップ この補助金は、なんとコンサルタント事業者が申請手続きを行う仕組みになっています。 煩雑な行政手続きの手間が大幅に軽減されるため、 企業様は採用活動の実行に集中でき、スピード感を持って採用力を強化できます。 また、補助によりコスト負担も半減します。 メリット3 若手人材の獲得と定着率の向上 インターンシップから内定フォローまで、 一貫して専門的な支援を受けることで、 単なる採用成功だけでなく、相互理解が深まった状態での入社が実現しやすくなります。 結果として、若手人材の獲得と定着率の向上という、採用における二大目標の達成に大きく貢献します。 最後にーー私たちシナジーにお任せください! この度、皆様に朗報です。 弊社シナジーは、 この「広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金」 の対象となるコンサルタントとしての認定を正式に受けております。 補助金の活用を成功させるには、事業計画の精度が非常に重要です。 弊社では、認定コンサルタントとして、 補助金の申請代行から、貴社に最適なプログラムの 立案、実行に至るまで、トータルで貴社をサポートいたします。 新卒採用を成功させ、企業成長を加速させるこのチャンスをぜひ活用しませんか? まずは、お気軽にシナジーにご相談ください。 貴社に最適な活用プランをご提案させていただきます。 [no_toc]

樋野 竜乃介