登録支援機関に支払う費用の相場は? 特定技能の雇用にかかるコスト

synergy-admin

特定技能1号の資格を持つ外国人を雇用するには

支援計画の作成と計画に則った支援が義務付けられます。

ほとんどの企業ではこの支援計画の作成と実際の支援を

登録支援機関に委託をするのですが、

その際に発生する費用はどれくらいかかるのか

また、委託費に限らず、特定技能1号の外国人を雇用するには

どれくらいの費用がかかるのか、本記事では紹介していきます。

登録支援機関の費用だけ知りたいという方は

2章の登録支援機関に委託するときの費用は?から

ご覧ください。

目次

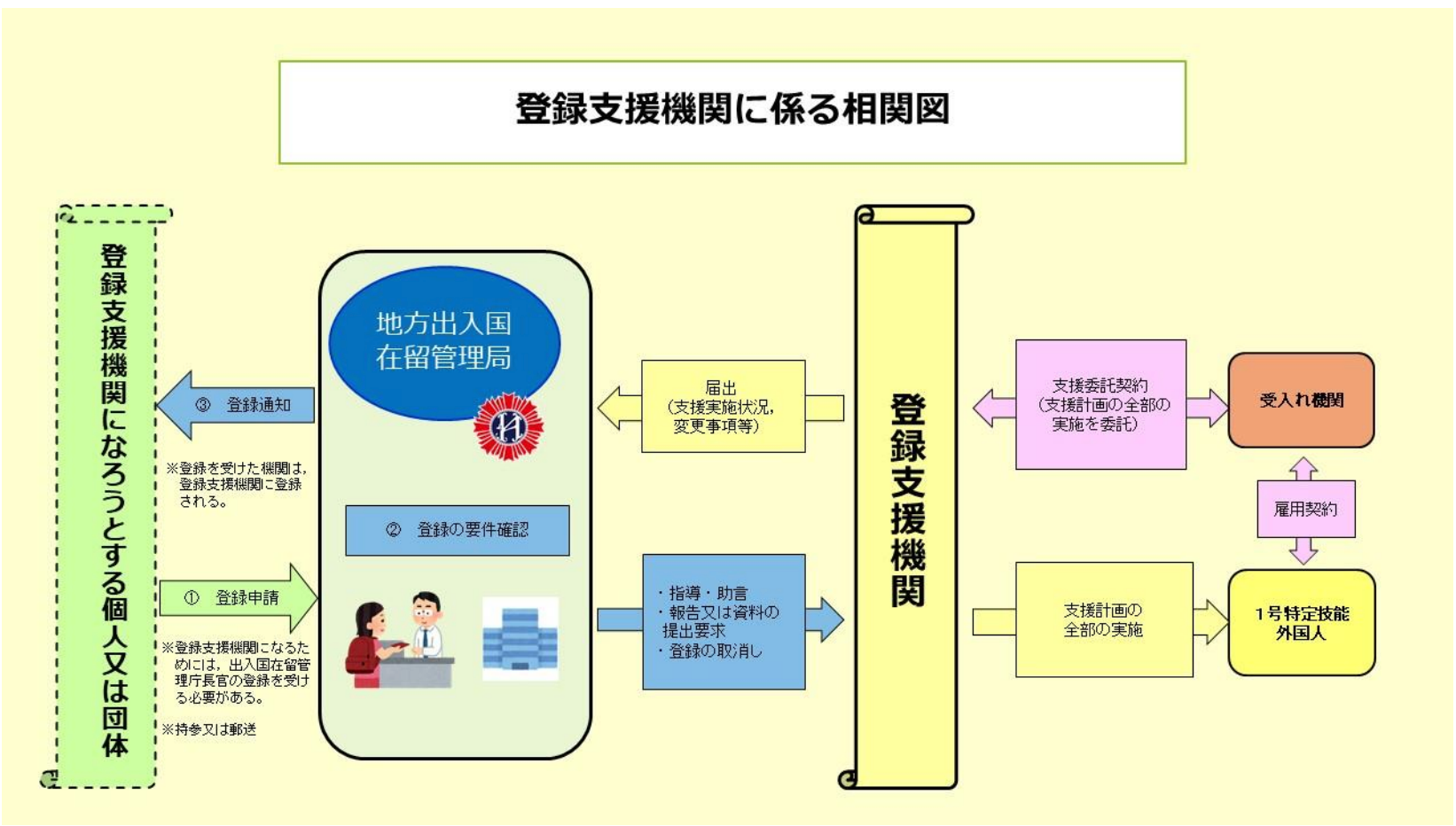

登録支援機関とは?

特定技能1号の外国人を受け入れる企業は

支援計画の作成と計画に則った支援の実施をする義務があります。

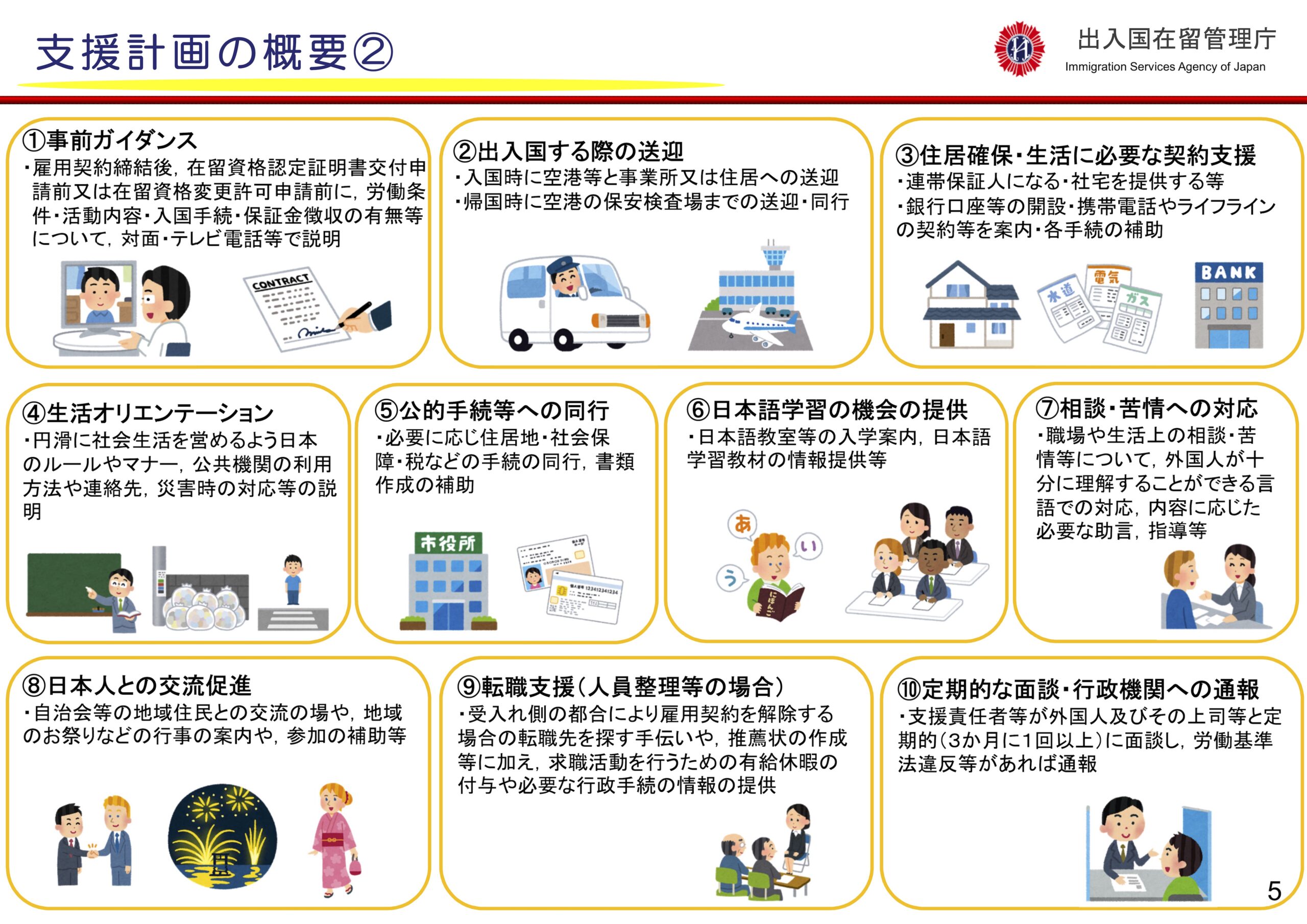

具体的には外国人の銀行等公的手続きへの同行や

住居確保、出入国の送迎などなど

全部で10項目の支援が必要になります。

(具体的な支援内容については第3章で紹介します)

またそれらの支援に加えて書類の作成や定期的な支援状況の報告など

特定技能外国人を雇用すると様々な手続きや業務が必要になります。

このような支援に関わる業務を全部

または一部委託することができるのが

「登録支援機関」と呼ばれる機関です。

“受入れ機関は,

特定技能外国人への支援を実施しなければなりませんが,

当該支援業務については,登録支援機関に支援計画の全部

又は一部を委託することもできます。

登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託した場合は,

受入れ機関が満たすべき支援体制を満たしたものとみなされます。

登録支援機関は,委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできません。

登録支援機関になるためには,受入れ機関と業務委託のための契約を結び,

出入国在留 管理庁長官の登録を受ける必要があります。

その他受入れ機関と同様に,登録を受けるための基準と義務があります。”

出入国管理在留管理庁の特定技能ガイドブックより引用(URL:https://www.moj.go.jp/content/001326468.pdf)

登録支援機関になる方法は?

登録支援機関には必要な条件を満たしていれば

法人だけではなく、個人もなることができます。

登録支援機関になるための条件とは以下のとおりです。

①支援責任者及び1名以上の常勤の支援担当者を選任していること

②以下のうちいずれかを満たすこと

・登録支援機関になろうとする個人または団体が2年以内に中長期在留者の受け入れ実績がある

・登録支援機関になろうとする個人または団体が2年以内に報酬を得る目的で外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有する(個人のみ)

・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する

・以上とは別に、同程度に支援業務を適正に実施できると認めれれている

③外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる

④1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていない

⑤支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させない

以上のような条件に加え

関係法律によって刑罰を受けていない

役員に暴力団員等がいない

などの拒否事由に当てはまらない機関が

登録支援機関になる資格を有しています。

資格を有していることが確認できたら

①登録支援機関登録(更新)申請書

②立証資料

③手数料納付書

④返信用封筒

以上を準備して地方出入国在留管理局または同支局に提出をします。

詳しくはこちらの出入国在留管理庁のhpをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00183.html

登録支援機関として登録している団体の例

上記の条件を満たし、手続きを行えば

原則、登録支援機関になることができますが

登録支援機関に登録している団体にはある程度

パターンがありますので紹介いたします。

①人材紹介・人材派遣会社

人材紹介の認可を持っていて、外国人の紹介と支援の両方を

同じ団体でできるところが特徴です。

特定技能外国人の採用も同時に行いたい場合は

人材紹介・人材派遣会社の登録支援機関に依頼をすると便利です。

弊社シナジーもこのパターンに当てはまりまして

特定技能外国人の紹介と支援の両面をサポートしております。

ご気軽にご相談くださいませ。

②技能実習生の監理団体

技能実習生を雇っている企業であれば、

監理団体を利用しているところがほとんどかと思います。

この監理団体が特定技能の登録支援機関の認可を取得していることがあり

技能実習生と合わせて特定技能の管理も

同機関でしてもらえることがメリットと言えます。

監理団体が登録支援機関を取得していない場合は

別で登録支援機関を探す必要があります。

技能実習生を特定技能に引き上げる場合は

監理団体が登録支援機関を取得しているか

していないか予め確認しておきましょう。

③行政書士・社労士

ビザの申請や労務管理を同時に行ってもらうことができるのが特徴です。

特定技能のビザを申請するには膨大な書類が必要で

行政書士に申請を委託することが多いので

どのみち行政書士を探す必要が出てきますが

登録支援機関を取得しているところであれば

行政書士と登録支援機関を別で探す手間を省くことができます。

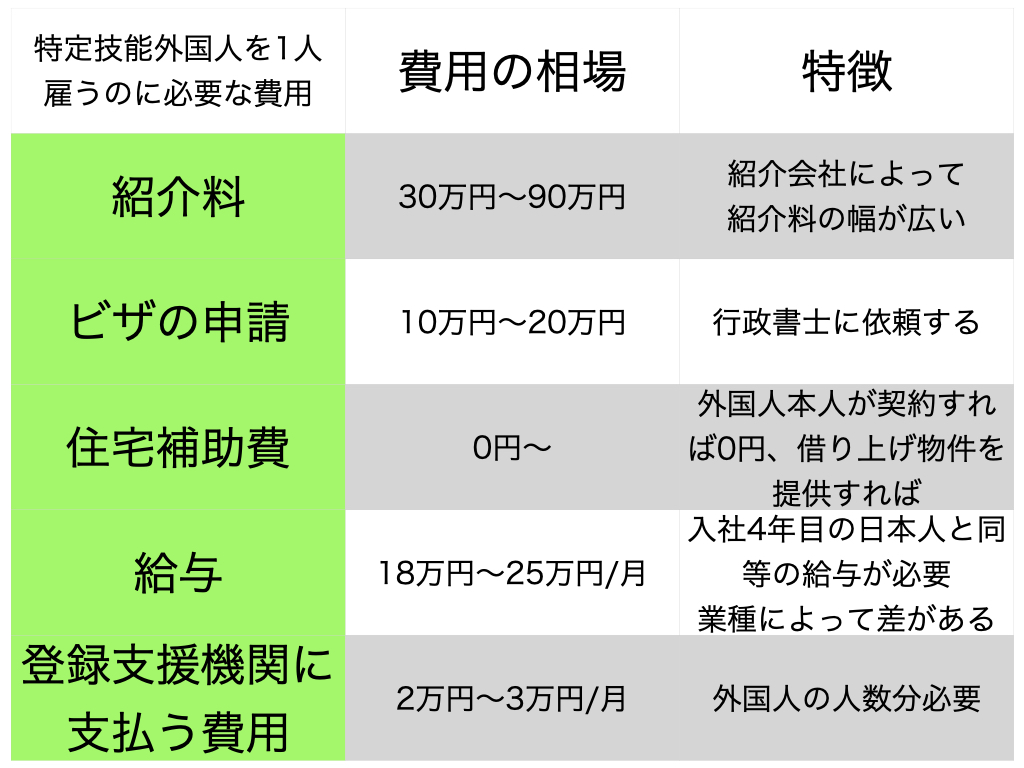

登録支援機関に支払う費用の相場は?

特定技能外国人を雇用したときに

登録支援機関に払う支援費用の目安は

ズバリ1人あたり月々2万円〜3万円です。

登録支援機関によっては

支援項目ごとに1回あたりの料金や

1時間あたりの料金を設定しているところもありますが

弊社シナジーのように月々◯円というように

月々定額で支援を行っているところもあります。

パターン①支援項目ごとに費用を設定している

特定技能で必要な支援項目(義務的支援)は

以下の写真のとおりです。

*出入国在留管理庁「在留資格特定技能について」より引用

月々の支援費用に加えて

上記項目に対して1つずつ料金を設定している登録支援機関では

以下のような料金設定を行っているところが多いです。

①月額支援費用 月 1万5千円〜3万円

②事前ガイダンス 1回 3万円〜6万円

③生活オリエンテーション 1回 5万5千円〜8万円

④空港まで送迎 1回 5千円〜1万円

⑤年4回の個人面談 報告書作成 1回 1万円

⑥相談・クレーム対応 1回 5千円〜1万円

⑦住居、インフラ、銀行口座等の契約支援 1時間 5千円

パターン②毎月定額で支援

①のパターンに対して、毎月◯円というように

定額で支援を行っている登録支援機関があります。

弊社シナジーでは内定時、就労開始時に必要な支援を除いて

月々定額で支援を行っております。

詳しい費用については下記よりお問い合わせくださいませ。

登録支援機関に支払う費用以外で必要な費用は?

1.紹介料

現在特定技能の採用で主流になっている方法は人材紹介です。

ハローワークでも募集をすることは可能ですが

外国人にとってハローワークの手続きは難しく

そもそもハローワークで仕事を探す文化がまだありません。

通常、人材紹介という年収の30%〜35%が多いですが

特定技能の場合は金額を固定しているところも多いです。

紹介費用の相場としては

1人あたり30万円〜90万円と言われています。

2.給与

当然ですが、働いてもらう以上給与を支払う必要があります。

給与に関しては同等の仕事に従事する日本人と

同等以上の金額でなければいけません。

また、賞与や各種手当も日本人と同様のものを付与する必要があります。

自社の勤続4年目の社員と同じくらいの給与を支払うと

考えておいてください。

外国人の募集をかけるときに必要な基本給の相場は近年上昇をしており

最低でも月18万円以上、応募が集まりづらい業種なら

月20万円〜25万円くらいは必要になります。

3.ビザの申請

ビザの申請に必要な書類は非常に多く

また内容も複雑なため、行政書士へ委託する企業がほとんどです。

行政書士への委託費用の相場としては

1人、10万円〜20万円と言われています。

4.住宅補助

こちらの費用は必ず必要というわけではありません。

ただし、外国人の住む家を確保することも受け入れ企業の支援義務です。

具体的には、外国人が家を借りたり、内見をしたり

不動産の手続きをする手伝いをする必要があります。

一番手間のかからない方法としては

会社で物件を借りて、外国人に住居提供し

給与天引きをするというものです。

この場合は物件の初期費用等を会社が負担しなければならないので

費用が数十万円ほどかかってしまいます。

特定技能外国人を1人雇うのに必要な費用まとめ

最後に、登録支援機関の手数料やその他費用等

特定技能外国人を1人雇うのに必要な費用を下記表にまとめました。

特定技能外国人を1人雇うのに

初期費用として約70万円

毎月給与とは別で2万円〜3万円必要ということがわかります。

日本人の若者を雇う場合と比較すると

登録支援機関に支払う費用がある分、割高になってしまうように思えますが

特定技能外国人にそれだけの費用をかけるメリットがあるのでしょうか?

最後に解説していきます。

高い費用をかけて特定技能外国人を雇うメリット

・日本人よりも集まりやすい

特定技能は慢性的に人手不足の業種について

人手を補うためにできた制度ということもあり

日本人ではなかなか募集が集まらない業種でも外国人なら集まる

ということがあります。

広告費をかけて日本人を募集したけど

広告費が無駄になってしまった経験がある方は

少々割高でも特定技能外国人を雇ったほうが良いと考えられます。

・日本人よりも辞めにくい

特定技能は技能実習と違い転職の自由が認められていますが

実際のところ転職をする人はほとんどいません。

また、あまりにも高い交通費を払って

日本に来ているので辞めることもほぼありません。

日本人を採用しても数ヶ月で辞めてしまい

採用、教育にかえたコストが無駄になってしまった

という経験があれば特定技能がおすすめです。

・特定技能2号になれば登録支援機関が不要になる

特定技能には1号と2号の2種類があり

2号であれば在留期間が無制限で、支援義務がないので

登録支援機関にかける費用が不要になります。

現状、特定技能2号は建設業と造船・船用工業の2業種でのみ

在留資格の取得が認められていますが、

2022年春にはその他の業種においても解禁されると発表されています。

特定技能1号で5年間働いてもらって

その後特定技能2号を取得してもらえば

登録支援機関の手数料が不要になることを考えると

特定技能外国人を育成するメリットは大きいと言えます。

まとめ

今回は登録支援機関に支払う費用についてや

その他特定技能外国人の採用にかかる費用全体について紹介をしました。

特定技能外国人の雇用は、日本人を雇うことと単純に比較すると

割高なように感じるかもしれませんが

広告費・教育費・採用教育にかける人件費なども考慮すると

特定技能のほうがお得という場合も大いにあります。

業種業界、またそれぞれの企業の事情によって

特定技能が向いている企業とそうではない企業もあります。

特定技能を雇用を考えている方は

まず信頼できる機関に相談を行うことをおすすめします。

弊社シナジーにご相談いただけましたら

自社で特定技能を雇う場合に必要な費用や

応募を獲得するための基本給の相場等お伝えします。

「外国人を雇ったことがないから分からない」

「特定技能とか技能実習とかの制度について

一度情報を整理したい」

といったお悩みもお気軽にご相談ください。

執筆者

synergy-admin

【社長の決断】採用を「磁力」に変えるのは、社長が語る「未来の景色」である

「なかなか良い人材が集まらない」 「求人広告を出しても反応が薄い」 中小企業の経営者様から伺う 最も多い悩みの一つです。 しかし、採用活動を単なる「欠員補充」や 「人事に任せる定型業務」と捉えているうちは、この壁を突破することはできません。 中小企業の採用成功のためには、社長自らが 採用の最前線で「舵(カジ)」を取り、 誰よりも熱く「未来」を語る必要があります。 なぜなら、採用とは「条件の提示」ではなく、会社の未来への「招待」だからです。 1. 採用は「磁力」。人は「今」ではなく「未来」に集まる 企業理念・ビジョンが「直接」伝わる 求職者は、自分の「命(時間)」という貴重なリソースをどこに投資するかを見定めています。 投資家が将来性のない株を買わないのと同様に、 優秀な人材もまた、過去の実績や現状の維持にしか触れない会社に魅力を感じることはありません。 ⚫︎実績より「意志」: どんなに立派な沿革よりも、社長が語る「どんな社会を創りたいか」言葉に、人は強く惹きつけられます。 ⚫︎ギャップこそが「やりがい」: 「うちはまだこれができていない。 だから、君の力が必要なんだ」という不完全さは、 挑戦を求める人材にとって最大の「ぐっとくる」ポイントになります。 シナジーが大切にする「仕事に情熱を」という価値観。 本気で仕事に取り組める環境を創り出すのは、他でもない社長が描く「未来の組織図」なのです。 2. 求人原稿を「未来の招待状」に変える発信術 求人原稿や面接の場で、自社の「今」や「過去」の説明に終始していませんか? 採用活動の発信において、未来に特化した発信をすることです。 条件面(給与や休日)で勝負するのではなく、 その会社で働くことで得られる「成長のきっかけ」と 「自己実現の可能性」を可視化することが、他社との決定的な差別化につながります。 3. 【実践】未来志向の採用カジ取りチェックリスト 社長が採用にどう関わり、何を発信すべきか。 今すぐ確認できるチェックリストです。 □ボックス求人原稿のトップメッセージは、社長自身の「手触り感のある言葉」になっているか? □「今の身の丈」に合う人ではなく、「未来の理想」を共に創れる人を口説いているか? □面接で、応募者の「ドリームマップ(将来の夢)」と自社のビジョンの重なりを議論しているか? □「条件」の質問を「ビジョン」の対話に昇華させられているか? □不合格者に対しても、その人の未来を応援するような「きっかけ」を残せているか? ぜひ、今後の採用活動の改善や見直しの参考になれば幸いです。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.158″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202602_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

採用成功への羅針盤

中小企業の採用こそ、社長が「主役」になるべき理由 中小企業の採用活動において、 「なかなか良い人材が集まらない」 「採用活動を現場任せにしてしまっている」 といった課題をお持ちの企業は多いのではないでしょうか。 中小企業の採用成功の鍵は、 社長が、採用活動の最前線に立ち、積極的に関与することにあります。 大企業と異なり、中小企業は知名度やブランド力で勝負するのは難しいのが現状です。 しかし、そこには中小企業ならではの、社長様の 「熱意」と「ビジョン」という強力な武器があります。 1. なぜ中小企業の採用に社長の関わりが不可欠なのか? 企業理念・ビジョンが「直接」伝わる 求職者が最も知りたいのは、 「この会社に入って、自分は何を成し遂げられるのか」 「社長はどんな未来を見据えているのか」という点です。 社長様自身が語る言葉には、企業理念や事業への 「魂」が宿り、人事担当者を通すよりも遥かに深く、求職者の心に響きます。 迅速で的確な「意思決定」が 可能になる 採用現場では優秀な人材ほど複数の企業を比較検討しています。 社長様が直接面談することで、その場で 「この人材は絶対に必要だ」という判断ができ、採用条件の調整や内定出しを迅速に行えます。 このスピード感は、優秀な人材の囲い込みに 直結します。 「社長の魅力」が最大の差別化要因になる 知名度がない中小企業にとって、 社長様の人柄、情熱、そして企業を引っ張る リーダーシップこそが、他社との決定的な差別化要因になります。 「この社長の下で働きたい」と感じさせることは、 給与や福利厚生では測れない、最も強力な入社動機となります。 2. 社長が関わることによる3大メリット 社長の積極的な関与は、短期的な採用成功に留まらず 組織全体に長期的なメリットをもたらします。 メリット1 ミスマッチの劇的な減少 社長が自社の文化や求める人物像を直接伝えることで 入社後の「こんなはずではなかった」という相互の認識のズレを防げます。 これにより、早期離職率が低下し、採用コストの削減に繋がります。 メリット2 採用ブランディングの確立 「社長が直々に面接してくれる会社」という事実は、 求職者にとって非常に魅力的な体験となります。 選考を通じて企業へのロイヤリティが高まり、 たとえ不採用になったとしても、良い口コミとなって企業の評判(採用ブランド)を向上させます。 メリット3 既存社員のエンゲージメント向上 社長が採用に本気で取り組む姿勢は、既存社員にも伝わります。 「社長は会社の未来を真剣に考えている」という メッセージになり、社員の会社への信頼感やモチベーションが向上します。 3. 【実践事例】具体的な「社長の関わり方」 社長業で多忙な中でも効果的に採用に関わるための 具体的なアクションを3つご紹介します。 1.最終面接への登板 応募者全員の最終面接に必ず参加し、企業ビジョンと未来への期待を熱く語る。 2.会社説明会での登壇 会社説明会の冒頭15分間だけでも登壇し、自社の創業秘話や事業にかける情熱を伝える。 3.入社後フォロー 入社初日に新入社員一人ひとりに直接声をかける、 あるいは入社後3ヶ月以内に新入社員とランチミーティングを行い、経営者の視点から期待を伝える。 特に重要なのは、「熱意を伝える場」と 「最終的な意思決定の場」に関わることです。 すべてを担う必要はありませんが、肝心な局面では必ず顔を出し、社長の言葉で語りかけることが重要です。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.157″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202601_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

人材不足時代の切り札「特定技能」を、なぜ今始めるべきか?

「うちにはまだ関係ない」と思っていませんか? 日本の労働人口は減り続けています。 この現実から目をそむけると、企業の成長は止まってしまいます。 特定技能制度。 名前は聞くけれど、「手続きが大変そう」 「言葉の壁が不安」「費用がかかるのでは?」と、 まだ導入に踏み切れていない経営者様へ。 今こそ、特定技能の受け入れを始める絶好のチャンスです! 1. なぜ「特定技能」が今、貴社に必要なのか? 特定技能外国人は、単なる「人手不足の穴埋め要員」ではありません。 未来の組織を創るための、意欲ある即戦力です。 1.経験豊富な「即戦力」を 確保できる ⚫︎ 特定技能を持つ人材は、試験に合格しています。 ⚫︎ 日本語も業務に必要なレベル(N4程度)をクリア済みです。 ⚫︎ 基礎的な教育コストを大幅に削減できます。 ⚫︎ すぐに現場の戦力として活躍を期待できます。 2.長期的な戦力として定着が見込める ⚫︎ 在留期間は最長5年(特定技能1号)です。 ⚫︎ さらに、要件を満たせば「特定技能2号」へ移行可能です。 ⚫︎ 2号になれば、在留期間の上限がなくなり、無期限の雇用も可能です。 ⚫︎ 育てた人材に長く活躍してもらうことができます。 3.組織に新しい「風」を 吹き込む ⚫︎ 外国人材は多様なバックグラウンドを持っています。 ⚫︎ 新しい視点や発想が、社内のマンネリを打破します。 ⚫︎ 既存社員とのコミュニケーションを通じて、職場の活性化が生まれます。 2. 「費用と負担」の不安は、国が解消します! 知っておきたい!「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」 対象経費の例 ⚫︎ 外国人の受け入れに関わる費用 (※一部対象外あり) ⚫︎ 日本語指導や生活支援に必要な経費 ⚫︎ 多言語対応のための就業規則やマニュアルの作成・翻訳費用 ポイント ⚫︎ 助成率が高く設定されています。 ⚫︎ 受入環境を整備するための実費の多くが補助されます。 ⚫︎ つまり、導入のハードルが大きく下がります! 【重要】 制度利用で、受け入れ体制の整備にかかる費用を大幅に抑えられます。 不安な体制整備も、助成金を活用すれば予算内で実現可能です。 3. 行動しないことが、一番のリスクです 採用競争が激化する中、「特定技能はまだ大丈夫」と 様子見をするのは、人材確保のチャンスを逃すことに直結します。 特定技能は、まさに今の貴社が必要としている 「労働力」と「未来への投資」を両立できる制度です。 ぜひ、相談事項があれば、お気軽にお問い合わせください。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.156″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202512_ぐっとシナレッジ.pdf

広報シナジー

【採用のプロが推す】採用課題解決の特効薬!

『広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金』徹底解説 貴社の採用活動は順調でしょうか? 特に新卒採用においては、 「良いインターンシップが実施できない」 「内定辞退に悩まされている」といった、 専門的なノウハウが求められる課題が多く聞かれます。 そこで今月は、広島県内の中小企業の皆様の採用力を 確かなものにするための、強力な支援策 「広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金」をご紹介します! 補助金の概要と目的 この補助金は、広島県が、県内中小企業等の採用力向上 を図り、主に新卒大学生の県内就職を促進することを目的に開始したものです。 県が登録したコンサルタント事業者の支援を受け、 自社の採用手法を構築・向上させる事業に対し、その経費の一部を補助します。 対象企業: 広島県内に本社等を有し 、 新卒の採用実績(過去3年間)と採用計画(今後3年間)を持つ中小企業等が対象です。 補助率・上限:補助対象経費の1/2を補助し 、上限は40万円です。 どのようなことができるのか?(ハンズオン支援の内容) この補助金の最大の特長は、 「ハンズオン(伴走)支援」の名が示す通り、 単なる費用補助ではなく、プロのコンサルタントによる実践的なノウハウ提供が受けられる点です。 支援内容は、貴社の課題に応じて以下の3つのプログラムから選択できます。 ●インターンシップ充実プログラム プログラムの作成・実施、採用リクルーターの育成 、 実施後の応募へのつなげ方など、インターンシップを核とした一連の流れを構築します。 ●内定辞退抑制プログラム 内定者つなぎ止め企画の作成・実施、 内定辞退防止のためのリクルーター育成など、定着に向けた手厚いフォロー体制を築きます。 ●総合支援プログラム 上記2つに加え、採用ターゲット・ペルソナの明確化、 相互理解が深まる採用選考面接の作成や 面接官の育成、採用基準の作成など、総合的な採用体制のブラッシュアップを図ります。 特に、採用ターゲットの設定から内定者フォローに 至るまで、新卒採用に必要なあらゆる要素をプロの視点で構築できる点が、この支援の大きな強みです。 活用するメリットと得られる成果 メリット1 新卒採用のノウハウを確実に入手できる 「何から手を付けて良いかわからない」という状態から 脱却し、専門家が持つ最新の採用トレンドや成功事例に基づいた、自社に合った採用戦略を構築できます。 これにより、試行錯誤の時間を大幅に削減し、採用成功の確度を向上できます。 メリット2 企業の負担軽減と実行のスピードアップ この補助金は、なんとコンサルタント事業者が申請手続きを行う仕組みになっています。 煩雑な行政手続きの手間が大幅に軽減されるため、 企業様は採用活動の実行に集中でき、スピード感を持って採用力を強化できます。 また、補助によりコスト負担も半減します。 メリット3 若手人材の獲得と定着率の向上 インターンシップから内定フォローまで、 一貫して専門的な支援を受けることで、 単なる採用成功だけでなく、相互理解が深まった状態での入社が実現しやすくなります。 結果として、若手人材の獲得と定着率の向上という、採用における二大目標の達成に大きく貢献します。 最後にーー私たちシナジーにお任せください! この度、皆様に朗報です。 弊社シナジーは、 この「広島県採用手法向上ハンズオン支援補助金」 の対象となるコンサルタントとしての認定を正式に受けております。 補助金の活用を成功させるには、事業計画の精度が非常に重要です。 弊社では、認定コンサルタントとして、 補助金の申請代行から、貴社に最適なプログラムの 立案、実行に至るまで、トータルで貴社をサポートいたします。 新卒採用を成功させ、企業成長を加速させるこのチャンスをぜひ活用しませんか? まずは、お気軽にシナジーにご相談ください。 貴社に最適な活用プランをご提案させていただきます。 [no_toc]

樋野 竜乃介

採用メディア「RecUp」に弊社が紹介されました!

この度、採用メディア「RecUp」の特集企画「採用コンサルタントが厳選!今注目のおすすめ企業特集」に弊社が掲載されましたのでお知らせいたします。 ■ 掲載記事はこちら「採用コンサルタントが厳選!今注目のおすすめ企業特集」https://recup.delight21.co.jp/archives/793 ぜひ記事をご覧いただけますと幸いです。

広報シナジー

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.155″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202511_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

広島県奨学金返済支援制度で、若手人材との出会いを広げませんか?

人材確保が難しくなる今、企業にとって 「魅力ある採用条件づくり」がますます重要です。 その中で注目されているのが奨学金返済支援制度。 広島県も補助金を用意し導入を強く後押ししています。 学生の半数以上が奨学金を利用 現在、大学生の55%、専門学校生の60%以上が奨学金を利用。 平均借入額は約310万円、理系や医療系では500万円超に達するケースもあります。 返済は平均14〜15年、毎月1.5万円前後が長く続き、 結婚や住宅購入など人生の大きな節目に影響を与えています。 こうした現実から、奨学金返済の負担を和らげる制度は 若手にとって大きな安心材料となり、企業が寄り添う姿勢を示す有効な手段になっています。 制度導入のメリット 就職先選びの際、8割以上の学生が制度を魅力的と回答 従業員の9割以上が福利厚生として重要と認識 7割以上が「従業員を大切にする会社」と評価 制度導入は、採用力強化・従業員満足度向上・定着率アップにつながります。 不公平感への懸念も、福利厚生の一選択肢としたり、対象者に採用リクルーターを任せるなどで解消可能です。 2つの制度形態 企業の方針や運用のしやすさに応じて選択できます。 1.代理返済方式 会社が直接、奨学金を返済 法人税の損金算入や賃上げ促進税制の対象 従業員には非課税扱い、社会保険料にも含まれずメリット大 2.返済支援手当方式 会社が手当を支給し、従業員が返済に充当 毎月だけでなく、ボーナス時まとめ払いも可能 広島県の補助金でさらに導入しやすく 令和7年度から「広島奨学金返済支援制度導入企業応援補助金」がスタート。 中小企業にとって大きな追い風となります。 補助率は従来の1/3から2/3へ拡充、さらに人的資本開示企業なら3/4まで補助 補助上限撤廃で高額奨学金にも対応可能 3年間まとめて交付決定で安心感大 対象は広島県内に本社を置く中小企業で、県内勤務の入社1年目の従業員。 (新卒・中途いずれも可) 2年目以降の支援は企業負担となります。 申請のコツ 7月末までに申請 → 4月分に遡って補助対象 9月まで → 新卒の返済開始(10月)に間に合う 11月まで → 冬のボーナス一括支給にも対応 翌年度から導入予定なら2月27日までの申請で2・3年目も補助対象に さらに、一般企業枠は申請3回までですが、 人的資本開示企業枠を満たせば補助率アップ&回数制限なしとなります。 まとめ 奨学金返済支援制度は、単なる福利厚生ではなく 「企業がどんな人材と共に成長していくか」 を示す戦略です。 広島県の補助金を活用して導入することで、 採用活動の強化だけでなく、若手が安心して働ける環境づくりにもつながります。 詳細は「わーくわくネットひろしま」や 「人的資本経営ひろしま」をご確認の上、ぜひ早めの導入をご検討ください。 [no_toc]

樋野 竜乃介

この記事に関連する記事

RELATED

【社長の決断】採用を「磁力」に変えるのは、社長が語る「未来の景色」である

「なかなか良い人材が集まらない」 「求人広告を出しても反応が薄い」 中小企業の経営者様から伺う 最も多い悩みの一つです。 しかし、採用活動を単なる「欠員補充」や 「人事に任せる定型業務」と捉えているうちは、この壁を突破することはできません。 中小企業の採用成功のためには、社長自らが 採用の最前線で「舵(カジ)」を取り、 誰よりも熱く「未来」を語る必要があります。 なぜなら、採用とは「条件の提示」ではなく、会社の未来への「招待」だからです。 1. 採用は「磁力」。人は「今」ではなく「未来」に集まる 企業理念・ビジョンが「直接」伝わる 求職者は、自分の「命(時間)」という貴重なリソースをどこに投資するかを見定めています。 投資家が将来性のない株を買わないのと同様に、 優秀な人材もまた、過去の実績や現状の維持にしか触れない会社に魅力を感じることはありません。 ⚫︎実績より「意志」: どんなに立派な沿革よりも、社長が語る「どんな社会を創りたいか」言葉に、人は強く惹きつけられます。 ⚫︎ギャップこそが「やりがい」: 「うちはまだこれができていない。 だから、君の力が必要なんだ」という不完全さは、 挑戦を求める人材にとって最大の「ぐっとくる」ポイントになります。 シナジーが大切にする「仕事に情熱を」という価値観。 本気で仕事に取り組める環境を創り出すのは、他でもない社長が描く「未来の組織図」なのです。 2. 求人原稿を「未来の招待状」に変える発信術 求人原稿や面接の場で、自社の「今」や「過去」の説明に終始していませんか? 採用活動の発信において、未来に特化した発信をすることです。 条件面(給与や休日)で勝負するのではなく、 その会社で働くことで得られる「成長のきっかけ」と 「自己実現の可能性」を可視化することが、他社との決定的な差別化につながります。 3. 【実践】未来志向の採用カジ取りチェックリスト 社長が採用にどう関わり、何を発信すべきか。 今すぐ確認できるチェックリストです。 □ボックス求人原稿のトップメッセージは、社長自身の「手触り感のある言葉」になっているか? □「今の身の丈」に合う人ではなく、「未来の理想」を共に創れる人を口説いているか? □面接で、応募者の「ドリームマップ(将来の夢)」と自社のビジョンの重なりを議論しているか? □「条件」の質問を「ビジョン」の対話に昇華させられているか? □不合格者に対しても、その人の未来を応援するような「きっかけ」を残せているか? ぜひ、今後の採用活動の改善や見直しの参考になれば幸いです。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.158″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202602_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー

採用成功への羅針盤

中小企業の採用こそ、社長が「主役」になるべき理由 中小企業の採用活動において、 「なかなか良い人材が集まらない」 「採用活動を現場任せにしてしまっている」 といった課題をお持ちの企業は多いのではないでしょうか。 中小企業の採用成功の鍵は、 社長が、採用活動の最前線に立ち、積極的に関与することにあります。 大企業と異なり、中小企業は知名度やブランド力で勝負するのは難しいのが現状です。 しかし、そこには中小企業ならではの、社長様の 「熱意」と「ビジョン」という強力な武器があります。 1. なぜ中小企業の採用に社長の関わりが不可欠なのか? 企業理念・ビジョンが「直接」伝わる 求職者が最も知りたいのは、 「この会社に入って、自分は何を成し遂げられるのか」 「社長はどんな未来を見据えているのか」という点です。 社長様自身が語る言葉には、企業理念や事業への 「魂」が宿り、人事担当者を通すよりも遥かに深く、求職者の心に響きます。 迅速で的確な「意思決定」が 可能になる 採用現場では優秀な人材ほど複数の企業を比較検討しています。 社長様が直接面談することで、その場で 「この人材は絶対に必要だ」という判断ができ、採用条件の調整や内定出しを迅速に行えます。 このスピード感は、優秀な人材の囲い込みに 直結します。 「社長の魅力」が最大の差別化要因になる 知名度がない中小企業にとって、 社長様の人柄、情熱、そして企業を引っ張る リーダーシップこそが、他社との決定的な差別化要因になります。 「この社長の下で働きたい」と感じさせることは、 給与や福利厚生では測れない、最も強力な入社動機となります。 2. 社長が関わることによる3大メリット 社長の積極的な関与は、短期的な採用成功に留まらず 組織全体に長期的なメリットをもたらします。 メリット1 ミスマッチの劇的な減少 社長が自社の文化や求める人物像を直接伝えることで 入社後の「こんなはずではなかった」という相互の認識のズレを防げます。 これにより、早期離職率が低下し、採用コストの削減に繋がります。 メリット2 採用ブランディングの確立 「社長が直々に面接してくれる会社」という事実は、 求職者にとって非常に魅力的な体験となります。 選考を通じて企業へのロイヤリティが高まり、 たとえ不採用になったとしても、良い口コミとなって企業の評判(採用ブランド)を向上させます。 メリット3 既存社員のエンゲージメント向上 社長が採用に本気で取り組む姿勢は、既存社員にも伝わります。 「社長は会社の未来を真剣に考えている」という メッセージになり、社員の会社への信頼感やモチベーションが向上します。 3. 【実践事例】具体的な「社長の関わり方」 社長業で多忙な中でも効果的に採用に関わるための 具体的なアクションを3つご紹介します。 1.最終面接への登板 応募者全員の最終面接に必ず参加し、企業ビジョンと未来への期待を熱く語る。 2.会社説明会での登壇 会社説明会の冒頭15分間だけでも登壇し、自社の創業秘話や事業にかける情熱を伝える。 3.入社後フォロー 入社初日に新入社員一人ひとりに直接声をかける、 あるいは入社後3ヶ月以内に新入社員とランチミーティングを行い、経営者の視点から期待を伝える。 特に重要なのは、「熱意を伝える場」と 「最終的な意思決定の場」に関わることです。 すべてを担う必要はありませんが、肝心な局面では必ず顔を出し、社長の言葉で語りかけることが重要です。 [no_toc]

樋野 竜乃介

経営マガジン”ぐっとシナレッジforEXECUTIVE vol.157″を発行しました!

こちらからダウンロードしていただけます! 202601_ぐっとシナレッジEX

広報シナジー