ALL

2020年3月

経営の仕組みづくり

私達は毎月、経営の学びをお伝えしています。 先月は「仕組み作り」についてお話させていただきました。 もし社員に「社長、経営ってなにするんですか?」と聞かれたらなんて答えますでしょうか? 「そりゃなんでもするんじゃ」と言われる方もいらっしゃると思います。 なかなか一言では答えにくいのではないかと思います。 私達は次のように定義づけています。 ”経営とは顧客との関係性作り” 経営という活動は、お客様がいなきゃ成り立ちません。 私達が提供するサービスや商品でお客様に喜んでもらい、 その対価を支払ってもらっています。 そのため、お客様との関係性をどのように構築していくかということになります。 お客様と関係性を作っていくために商品開発したり、営業したり、 財務をちゃんと管理したり、採用したり、育成したり、投資をするのです。 その一つ一つが経営にとって必要不可欠な要素です。 社長がいなくなったらその一つができなくなり、 経営がおかしくなってしまうことがあります。 経営とは不思議なもので、何か一つの事ができていたらたまたま成功することがあります。 市場の状態により商品が爆発的に売れ、良い状態になります。 しかし、私達も経験しましたが長く続くことはありません。 市場も変化しますし、競合もどんどん現れてきます。 お客様にとって私達の商品やサービスが価値が高かったとしても 外部環境により価値の低いものに変わってしまう可能性があるのです。 故に、経営はたまたまうまくいくことがあるということです。 うまくいったことでできたと勘違いしてしまうのです。 なので、また同じようにやろうと思うとできなかったり、 それをやろうとするが資金がショートというようなことになってしまうのです。 とても大事なのはその仕組み作り。 会社を継続するためには仕組みが必要です。 属人的にならずに誰でもできるような形にすること。 これは社長にしかできない、あの仕事はAくんにしかできないということをなるべく減らすということです。 トップセールスマンがいなくなった途端会社が傾き、そこで気づかれる方もいらっしゃいます。 経営に重要な要素ほど仕組みにしなければなりません。 そのためにはちゃんと仕事を棚卸しして、 なにを仕組みにすべきかを決めなれければなりません。 とても面倒なことですが、それが永続させるための近道なのです。

小濱亮介

若者社員のモチベーションはどうしたら上がるのか。

大変ありがたいことに、広島労働局と広島県が主催する若者採用と定着をテーマとした セミナーに講師としてお招きいただきました。 運良く労働局のホームページに厚生労働省のロゴマークと一緒に自分の顔写真を掲載いただいたので、 せっかくなので今後実績として使わせていただこうと思っています。本当、ありがたいです。 さて、担当が職業安定部の方ということもあり、ハローワーク採用を推奨するシナジーとしては、 とても相性が良いというか、とても親和性の高いセミナー内容となりました。 終始「ハローワークを活用しましょう」という職業安定部の回し者感があふれる講演でしたが、 終了後は想像以上に質問をたくさんいただいてそれだけ皆様の関心が高いテーマだったのだとあらためて実感しています。 私が提唱している採用の切り口や手順は、過去様々なセミナーでお伝えしてきているので、聞かれた方も多いと思います。 そのため、今回ご紹介するのは、《社員のマネジメントについて》にさせてもらいます。 これについては、モチベーションサイクル理論を提唱している、 フレデリック・ハーズバーグ氏のデータに基づいてお話ししました。 この理論は、 近年モチベーションをいかに管理するかという理論が進化しているなかの土台となる理論です。 この理論の特性としては、「満足要因」と「衛生要因」という2種類あるというもの。 衛生要因というのは、それがないと不満が高まるが、 それらがいくらたくさんあったとしても満足や納得にはつながらない要素です。 たとえば、給与が高い、残業が少ない、休日が多い、会社のネームバリューがある、快適なオフィスなどです。 いずれも仕事の中身とは関係ありません。 一方満足要因は、達成する、承認される、責任を持つなど、 仕事それ自体がもたらすやる気の要素です。 これが満たされると仕事が楽しくなり、さらにやる気が出てくるというものです。 ここに上げた満足要因というのは、 それぞれが単体で存在しているわけではなく、密接に関連しています。 ですから、 それをつなげて上手くサイクルにしていけば、内発的動機を高め続けられる、ということです。 それは、構造的には以下のようにとても簡単なことです。 ①ちょうどよいレベルの機会を与える ↓ ②その機会に対して、上手く乗り越えていけるよう支援する ↓ ③成功したら正当に評価する。その評価を周囲で共有し、承認する ↓ ④周囲の承認と同時に、昇給や昇進など会社として報酬を与える ↓ ⑤1つの困難を乗り越えたら、その成長に見合う程度の難易度の機会を再度与える モチベーションのサイクルは、シンプルにいえば、これだけなのです。 平たく言えば「機会 → 支援 → 評価 → 承認 → 報酬」のサイクル。 そうすれば、社員はいつも真剣に仕事に向き合い、努力や工夫の対価として、周囲からの評価や自信の成長を手に入れることが できます。それらの集積が、会社の業績にもつながっていくでしょう。 そうお伝えすると簡単なようですが、現実のマネジメントはまったくこの通りにはいきません。 なぜかというと、結局の所は、機会の与え方が難しいのです。 エドウィンロックという研究者が、 《人はどのような目標を与えたときに、最大の成果を出すのか》という研究を行いました。 結果、一つの答えが導き出されましたが。それは「できるかできないか、ギリギリの線」で目標を提示したときでした。 つまり、易しすぎても、難しすぎてもダメ。 そして私自身がよく社内で言っているのが「逃げ場をなくす」ということ。 兼務で業務に取り組んだり、曖昧な目標設定は格好の逃げ場となりますので、 なくすことが大切です。 そして、追加してお伝えしたのが、あまりに当たり前のことで見落とされがちですが、 部下に適切な機会を与えるためにいちばん大切なことは、部下一人ひとりをよく見るということです。 人によって「できるかできないかギリギリの線」や「逃げ場」は大きく違います。 年齢や部署が一緒でも、「ギリギリの線」は千差万別。 ここを一緒くたに共通の目標を設定してしまってはいけません。 部下の成長と成果につながるような適切な機会を与えるためには、一人ひとりの能力、性格を見極めなくてはなりません。 そのためには査定前とか、目標設定時期だけ話をするのでは情報が不足してしまいます。 部下を連続的にずっと見続けていくこと。これが上司として非常に大きな役割となるわけです。 あたりまえのような話ですが、悩むのであれば、何をするにしても、ここをやりきってから。 まずは「機会 → 支援 → 評価 → 承認 → 報酬」のサイクルをみなさんもぜひ振り返ってみてください。

synergy-admin

惚れさせねばならぬものよ

昔から日本史は好きだったので、よく勉強していました。 しかし、日本史のテストはとても悪く、 センター試験でも政治経済の方が良かったのでそちらを利用したのを覚えています。 最近、歴史の中で特に戦国武将の言葉を見るようにしています。 歴史を見れば普遍的なことも多く見えてきます。 先日読んだ言葉は徳川家康が書いたとされている言葉を紹介いたします。 「大将の戒め」 大将というものは 敬われているようで その実家来に 絶えず落ち度を探られているものだ 恐れられているようで侮られ 親しまれているようで疎んじられ 大将というものは 絶えず勉強せねばならぬし 礼儀もわきまえねばならぬ よい家来を持とうと思うなら わが食を減らしても 家来にひもじい思いをさせてはならぬ 自分一人では何もできぬ これが三十年間つくづく 思い知らされた家康が経験ぞ 家来というものは 禄でつないではならず 機嫌をとってはならず 遠ざけてはならず 近づけてはならず 怒らせてはならず 油断させてはならぬものだ 「では どうすればよいので」 家来はな 惚れさせねばならぬものよ これは経営者だけではなく、上司にも当てはまる言葉です。 特に仕事が順調で地位や権力があるときほど、権力を持ったときの驕りには注意しなければなりません。 権力の強さを忘れることができる大将の戒め、人の上に立つ人は知っていて損はありません。 仕事中に不平、不満、文句、注文ばかりいっている人もいます。 日頃から周囲の人に細かい心づかいをしていないと、 仕事で苦しい状況になったときに、誰も助けてくれません。 仕事は命令だけではうまくいかないものです。 上の立場の人が一生懸命働こうとする姿勢、態度、言葉、覚悟を伝えなければなりません。 他の人が気の毒に思うほど、一生懸命働こうとする心が伝わることで、 なんとか力になって助けてあげたいと思ってくれることがあります。 その助け合いから信頼や絆が生まれ、 そのうち周囲の人たちが自然についてきてくれるようになります。 人は権力を持つと心理学的にも勘違いを起こしてしまうようです。 やはり経営者や人の上に立つ人は 常に勉強し、驕ること無く、謙虚の姿勢で部下や取引先に 接しないと惚れてもらえないのです。 人は感情的な生き物です。 お客様は営業マンまたは会社を好きか嫌いかで購入を決めます。 社員は社長や上司、会社を好きか嫌いかで「この人のために」という思いで働きます。 学生は経営者や新卒担当者の好きか嫌いかで内定を決めます。 「惚れさせねばならぬものよ」 本当に深い言葉であり、そもそも自分自身がその仕事を好きで楽しくやっていれば そういう楽しく仕事をしている人に人は惚れるのではないかと思います。 愚痴などの不平・不満を言えば言うほど周りの人はその人に惚れないのではないかと思います。

小濱亮介

好きを語るのは難しい

とてもラッキーなことに、あなたには大好きな彼か彼女がいるとしましょう。 あなたは、相手のどこが好きなのか、明確に語ることができるでしょうか。 「優しいところ」「料理が上手」「子供好き」いろいろな要素を並べることによって、 相手の良いところを語ることはカンタンです。 ではあなたは優しくて、料理がうまくて、子供が好きな人であれば、 どういった人でも付き合えるのでしょうか。 当然、そうではないはずです。 あなたが大好きな相手は、確かに優しく、料理がうまく、子供好きかもしれませんが、 それはその人の情報の一部でしかありません。 あなたがつきあいたいのはそういう条件を兼ね備えた人ではなく、 「私が好きになった人」であるはずです。 大好きな人が仮に料理が下手くそだとしても、 あなたはもっと他に相手の良いところを見つけるでしょう。 こういう条件だから好きになったということではなく、好きになった人はこういう良いところがあるよね。 というのが正しい表現ではないでしょうか。 好きになってしまえば、良いところはいくらでも見つかるものです。 しかし、あなたは相手が誰でも好きになるわけではありません。 やはりあなたには、好きになる相手とならない相手がいるはずです。 では、その違いは何なのでしょう。 実はそれを明確に語るのは、想像しているよりもずっと難しいものです。 こういう人は好きではない。 こういう人とは付き合いたくない。 そういったネガティブなポイントを整理することは決して難しいものではありません。 あのお店に行かない理由。 辛いものが苦手で…。と選択するのは簡単です。 服に匂いがつくから、タバコ吸う人とは旅行には行きたくないんです。 こういったものであれば、明確に判断もできるし、話もできる。 でも、反対に、このレストランが好きな理由とか、 この人と一緒にいたい理由みたいなものは、一言で表現するのはとても難しいものです。 それは、断片的な条件ではなく、 いろんなものが複合的に入り混じって形作られているからです。 嫌いになるのは、たった1つの明確な理由があるだけで十分です。 しかし、1つの条件だけで、人を好きになることは、ほとんどない。 犬をイジメていたら、その人のことを嫌いになるには十分です。 でも、犬が大好きだからという理由だけでは、付き合ったりはしません。 選ばない理由を語ることは簡単ですが 選ぶ理由を明確に語ることは簡単ではないのです。 では、選ぶ理由が語れないと何か問題はあるのでしょうか。 正直、恋愛においてはさほど問題はありません。 理由などなくても好きだという事実が何よりも重要なので… ですが、ビジネスにおいては、事情が変わります。 顧客自身が選んだ理由を明確に語ってくれないと、口コミにならないわけです。 「あそこの会社、いい感じだよ!」「あなたがそう言うなら、仕事頼んでみようかな?」と行動してくれればそれでも良いのです。 でも、実際に何が良いのかがわからない…。違いがよくわからない…。結局途中で発注をやめてしまった。 なんていうこともあるでしょう。 口コミというのは、「自分がそこで買う理由」をきちんと伝えてくれることが重要です。 「仕事が早いんだよね〜」「仕事が丁寧なんだよね」 「知識が豊富で、仕事を任せておけば良いので安心なんだよね」 こんな感じで、相手が選別できるような情報を口コミでしてもらう。 これが口コミの本質だと言えます。 小さな会社は”顧客にどのように語ってほしいのか” 自分たちが決めていかないといけないわけです。 ここが曖昧なまま、良さそうなものを羅列していくことで、 顧客が言葉にできない「なんとなく、いい」を作り込んでしまうもの。 「なんとなく、いい」は、決して悪くないのですが、「言葉にできる、良さ」を持たない限り、 顧客が口コミしてくれる可能性は極端に低くなるわけです。 口コミ・紹介は、経営資源が乏しい中小企業にとっては、とても重要です。 自社を、どう紹介して欲しいのか。 言葉にする努力は、本当に欠かせません。

synergy-admin

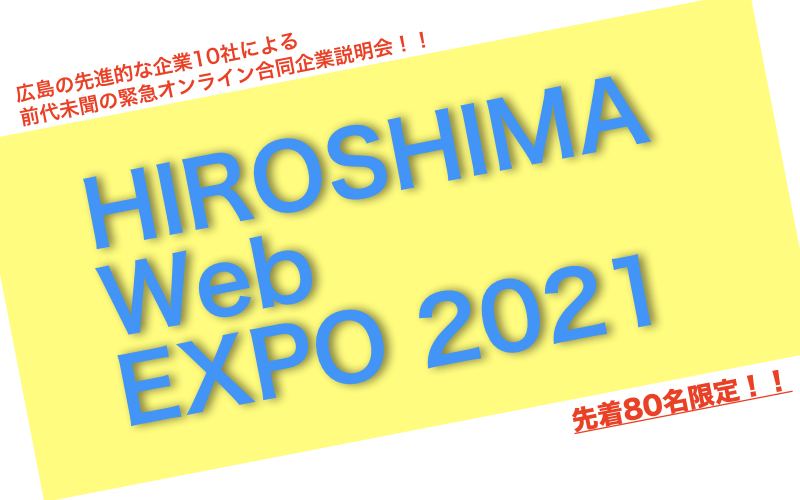

緊急企画!ウェブ合同企業説明会3月12日に開催決定!

今、日本は新型コロナウイルス感染症広がりにより大規模なイベントなどが開催できない状況です。 その影響を大きく受けているうちのひとつが、2021年卒業予定の学生と採用を予定している企業です。 全国から参加者が集まるイベントの延期または中止が相次ぎ、 さらには学内で開催される予定だった合同企業説明会まで中止になっています。 弊社でも就職活動支援を行っている学生から多くの就活に対する不安を耳にしており、 なにかできることはないかと考え、【HIROSHIMA Web EXPO 2021】を開催する運びとなりました。 本イベントでは【Zoom】というWeb会議システムを活用し、 学生が気になる企業の企業説明を聞くことができるよう準備を進めています。 システムの関係上、ご参加いただける学生数に限りがございます。 ご興味がある対象学生の方はお早めにお申し込みをお願い致します! イベント情報はこちら

synergy-admin