ALL

乾 恵の記事

方向性の違い

一部で「カレーの妖精」という呼び名が定着しつつある後藤です。 ごめんなさい、少し見栄をはりました。 ただ社内で「カレー」という単語が話にでるたびに、 こちらを見ている人と目が合います。 これも地道にカレーをネタにブログ書き続けた成果でしょうか? 地道に、という言葉で最近読んだ本に書かれていたことを思い出しました。 それは「頑張っていれば、いずれは報われる」という考え方の危険性です。 大学で行われた実証実験によると、努力の量とその成果の関係は 努力の対象によって異なることが証明されたといいます。 つまり報われない努力を繰り返し、 人生を浪費してしまう可能性だってあるということです。 さらに「成功した人は、それに見合うだけの努力をした」という考え方は、 被害者非難や弱者非難につながるというのです。 要するに不幸な目に遭った人に対して 「そんな目に遭った原因は、本人にある」と思ってしまうのです。 他にも「努力は報われる」という考え方に囚われると 「社会や組織を逆恨みする」ことになりかねないことも 指摘されていました。 自分が報われないのは、社会や組織が間違っているからだ と考えてしまうのです。 これは身に覚えがあるだけに、なかなかに刺さる内容でした。 そして思い出したのが、シナジーのクレドにある一文です。 仕事の成果=能力×情熱×考え方 成果を出すためには、能力や情熱だけでなく考え方が大切。 つまり、こう言い換えることもできます。 報われる=努力×方向性 どれだけ努力をしても、方向性が間違っていれば 報われないことだってあります。 そのことから目をそらして、社会や組織を恨むのは もったいないように思うのです。 自分がいる会社に対して不満があって、 転職を考えるということもあるかもしれません。 会社への不満と一口に言っても、人間関係や給料・仕事など様々あるでしょう。 ただ不満の内容が「自分の頑張りが報われない」というものであれば、 一度ふり返って考えてみてほしいことがあります。 1.会社やチームの目指すもの(ビジョン)は何か? 2.そのビジョンに自分は共感できているのか? 3.会社やチームの進んでいく方向は? 4.自分の頑張り(努力)の方向性は、会社やチームの方向性と同じだったか? この4点を考えてみて、 会社やチームのビジョンに共感できても、方向性が違っていたという時には、 その方向性のすり合わせをしてみる価値は、十分にあると思います。 自戒も込めて、会社の方向性と自分の努力について書きました。 さて、長いようで短い3ヶ月限定のブログリレー、いかがだったでしょうか? リレーはあと数日続きますが、私の更新は今日が最後です。 「キャリア」という固いお題を、どう嚙み砕いていくか迷走した3ヶ月でした。 働き方が多様化している今、社会とのかかわり方も多様化しています。 どうやって社会とかかわり、自分の居場所をつくるのか、 このブログをきっかけに考えていただけていれば幸いです。

乾 恵

3ヶ月間ブログを書いて

この3ヶ月間ブログを書く上で、毎週のように調べたことがあります。 「ブログ ネタ ない」 「ブログ 読まれるために」 「ブログ 日常 ビジネス」 などなど、、 そんな中で見つけたとある記事を読むと、 次のようなことが書かれていました。 「読まれないブログの共通点」 1.専門用語が多い 2.文章(1文)が長い 3.伝えたいことが多い (etc…) 見事に身に覚えのある目次です。 一つひとつ振り返ります。 1.専門用語が多い ここは正直、良し悪しな部分があります。 誰に読んでもらいたいかが明確であれば、専門用語で伝えた方が 文章がスッキリすることもあるからです。 特にビジネスの世界、難しい横文字もよく耳にしますが、 そのワードひとつで共通のイメージができるのであればそれは使うべきでしょう。 ただし、わかりやすい表現を端的にできるのであれば、 それに越したことはありませんね。 2.文章(1文)が長い これはよくやってしまいます。ブログだけではありません。 メールやSNS、日常の会話でもしてしまいがちなことです。 入社してすぐの頃、「結論から話すことを意識したら良いよ。」と アドバイスをいただきました。 常に頭の片隅に置いているのですが、 なかなか難しいなと日々実感しております。 最近は仕事で英語を使うこともあるのですが、 英語だとただでさえ伝えることに苦戦するので、 ある意味短く結論だけ話すことができているように感じます。 3.伝えたいことが多い 結論言いたいことはコレ!というものがあれば、 大きく外れることを書くことはありません。 しかし、「今日何書こう?どうしよ〜」と思いながら書いた回は、 あれもこれもと寄り道をしてしまっています。 文章の長さに通ずるところもありますが、 やはりまずは何を言いたいのか、何を伝えたいのか、 結論を明確にすることが大切ですね。 P.S. 最後に、、 毎週火曜日に切羽詰まりながらも更新していたブログも、今回で最後です。 ご覧いただいた皆さま、ありがとうございました。 最後に皆さんに、これだけはお伝えしなければ!ということを書いて締めようと思います。 令和元年8月7日、ハロー!プロジェクトから BEYOOOOONDS(読み:ビヨーンズ)がメジャーデビューし、 オリコンデイリーウィークリーともに1位を記録しました! 今後の活躍にも乞うご期待です!!! http://r.helloproject.com/beyooooonds/megane/ 以上、井垣智寛でした。

乾 恵

ちょっとしたITリテラシーで生産性は大きく変わる

こんばんは。 今日はおはマンデーですね。 最近になり朝と夜は肌寒くなってきましたね。 夏から秋の変わり目だと感じています。 鼻炎持ちなので、寒暖差があると鼻水が止まらなくて ティッシュは必需品になります。 何年もこれに付き合っているので もう慣れっこですが、なかなかしんどいですよね。 寒いのは嫌ですが、暑いのも嫌なのでちょうど良い季節になってきました。 さて、今日はちょっとしたITリテラシーで生産性は大きく変わるということを実感しました。 中学生の頃からパソコンやネットというものに関わってきたので 20年くらいPCを触っています。 なので、PCに間することにおいてはそんなに抵抗はありません。 よくPCの使い方に関して聞かれる立場でもあります。 プログラムを組めるわけではないのですが ちょっとしたExcelの関数やクラウドツールを知っているだけで多く生産性は変わってきます。 逆にそれがないと私は安定的な生産性を出すことができません。 LINEはスマホよりPCの方が打つのが早いので返信するときはPCだけにするとか決めておくと、それ以外の時は基本は見るだけ。 それだけで、決まった時間にしか返信をしないため、その時に集中して返信することができます。 それだけで自分の時間は確保することができるのです。 ITは万能だと思われがちですが、そんなこともありません。 大抵の人はそのシステムに合わせて仕事をしているのではないかと思います。 私もシステムを紹介することもあるのですが、 ITが自分に合わせるのではなく、自分がITに合わせると良いと伝えます。 しかし、それではなかなか難しいので、みんなやらないのではないかと思っています。 大げさな言い方で言うと自分自身を変えることができない。 人と接するときもそうですが、「人を変えるのは難しいので、自分自身を変えよう」といろんな人からも聞きますし、本にも書いています。 これがなかなか難しいなぁと思いますが、人の不平・不満を聞いていると必ず自分自身を変えようと言う話になります。 しかしなかなか変われない。変わったら見える世界が違うよと説得をするのですが・・・ ITの場合でも変えることができないのです。 それが自分自身の生産性が上がるとわかっていても。 今やっている仕事をこれに変えたら週に5〜6時間自由な時間ができるのになぁと思うケースは多々あります。 私たちの事業の「critical moment〜お客様が価値を感じる時〜」で掲げていますが「お客様変えると決める瞬間」を追い求めています。 お客様が変えると決める瞬間を作り出すのは自分自身の周りの何かを変えると言う瞬間をどれだけ作れるか。 ITツールでもそうですが、ちょっとしたことで周りの方々がより効率的に自分のすべき仕事に取り組めるように私も日々発信して言いたいと思います。 日々忙しい中、いかにして自分のすべき仕事に取り組めるか。 会社においては本当に重要です。 すべき仕事をするための取り組みはしていますか? 自分じゃなくてもできる仕事に取り組んでいませんか? そんなことを「仕組み化」と言うテーマでお話しする時はお伝えしています。 ◎今後の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:見込客フォロー 広島県: 2019年09月25日(水) 18:00〜21:00 岡山県: 2019年09月26日(木) 18:00〜21:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/192106/ ★ブランディングの基本 広島: 2019年09月12日(木) 14:00〜16:00 岡山: 2019年09月13日(金) 14:00〜16:00 福山: 2019年10月24日(木) 14:00〜16:00 映像参加: 2019年09月26日(木) >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/199016/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

乾 恵

自己効力感と行動の関係性 〜島根県江津市のアサリハウスを訪問して〜

こんにちは。 毎週日曜日を担当しています、ひのりゅうです!! 今週末、島根県江津(ごうつ)市にあるアサリハウスに行ってまいりました。 このアサリハウスはオーナーである江上尚さんが 江津市のビジネスプランコンテストで大賞を受賞し、 そこから古民家を改修され、現在のアサリハウスを経営しておられます。 江上さんは2016年に東京からIターンで江津市に移住されていますが、 移住してから現在に至るまで様々な取組みをしておられます。 ゲストハウス、執筆活動、講演活動、花火打ち上げ師、農業、 石見レストランバス、フジロック出店、コンサルタント業、DMO、キャリア教育... この他にも様々な取組みをされています。 なぜこのような様々なことをしておられるのか。 それは江上さんの生き方の価値観から来ています。 ”やりたいことしかやらないと決めた。自分のための人生を生きる。” 様々な取組みをしている裏には自分のやりたいを全てやるという志から来ていること を感じました。 1泊2日でアサリハウスに宿泊させていただき、 江上さんのお話を聞いたり、 実際に働いているところにご同行させてもらったり、 実際に働かせてもらったり。 バーベキューまでごちそうになりました。。。 江上さんにお話聞いたり実際に働いておられる姿を見て、 なんでこんなにもエネルギッシュなのか。 それは自己効力感がすごく高いことが関係しているのだと お話を聞いてわかりました。 今回はこのことについて書かせていただきます。 まず、自己効力感とは何か。 自己効力感とは、、 未来の自分に対する自信 のことです。 この反対に 過去の自分に対する自信のことを よく耳にする自己肯定感 です。 自己効力感を高める要因は4つあると言われています。 ①直接的達成感 ②代理的体験 ③言語的説得 ④生理的・情緒的喚起 この4つです。 この4つを具体的に説明していきたいと思います。 ①直接的達成感 自分が体験し、達成したことをモノサシとしてくる自信のこと。 ②代理的体験 自分の知り合いが達成しているのを実際に見た、知っている。 ③言語的説得 周りが励ましてくれる、一緒にやると言ってくれる人がいる。 ④生理的・情緒的喚起 気分で変わること。 例:好きな音楽を聞いている時に気分が高まる。 時間帯により気分が高まる時間、気分が低くなる時間があること。 自己効力感を高めることで自分のやりたいを実現してくれる手助けをしてくれます。 そのためにこの4つの要因を意識しながら生活していきたいです。 そして、江上さんから言われた 箱に入っている状態 (人の目を気にする、自分を良く見せようとする、できない理由を考える)ではなく、 箱から飛び出す状態にしていきます!! 【田舎あるある】 ”電車のドアが自動ではない” 都会では電車のドアの開放は自動が当たり前ですが、 田舎の電車はドアの開放は手動ボタンで行います。 なので、電車のドアが開いていてそのまま入ると 自動でドアが閉まらずそのままドアが開いたままに。。 冬だと冷たい風が入ってくるので、 他のお客さんに白い目で見られます。。。 皆さま、 田舎の電車に乗られるときは十分ご注意ください。

乾 恵

問題解決は、エンタメ

高度経済成長時代は今は我慢していれば未来は良くなるという時代でした。 今は納得いかないけれども我慢していれば未来は良くなるだろうという期待値でマネジメントが機能していたものが 現代の経営では通用しないわけです。 なぜなら今の若い人にとって未来というものは魅力があるものではないからです。 経団連の会長トヨタの社長らがこぞって「終身雇用制度なんて限界」といっています。 どうなるかわからない未来をネタに我慢を強いてマネジメントしていくのはすごく難しい時代となったわけです。 よく3.11以降人々の価値観が変化したと言われています。 特に若い人にとって未来という時間軸よりも今という時間軸が大切になってきたように感じます。 その価値観の変化に伴いマネジメントに関しても「今」という時間軸がとても大切になっています。 今の若者に今の社会人に 未来のために我慢という選択肢は急速になくなっているということに気づかないといけません。 話は変わりますが… 話は少しそれるのですが社会人にとって問題解決はエンターテーメントだ!という人がいました。 社会人からすれば眼の前にある問題解決そのものがエンターテーメントなのだと。 確かに、そうです。 言ってしまえば、今までは経営者がエンタメだったわけです。 言ってしまえば、今までは経営者が仕事のやりがいを多く取りすぎていたわけです。 経営戦略は、こうだ!未来は、こうなる!その結果、どうだ!俺がいったとおりになっただろう!俺の経営戦略は、すばらしいだろ! これが、従来の素晴らしい経営者像でした。 今は随分複雑な時代になりました。 一つの経営戦略が成功事例として通じる期間がとても短いわけです。 適切に順応していかないといけないのにも関わらず 変化する速度が早すぎて後手後手になる。 話は戻りますが… 最近の若者にとっては未来に希望がないのだから未来の不確実性が非常に高いのだから 現在という時間軸の中で問題解決を一人ひとりに渡してあげる。 問題解決というエンタメを渡してあげて楽しんでやりがいを感じてもらう。 既に魔王を倒して攻略法を知り尽くしたRPGゲームを友達に渡して ただ渡してとにかく見守るようにエンタメとして仕事を託す。 そんなことをすれば売上が下がるに決まっている。 うまくいかないに決まっている。 そう思うでしょう。 そう。 うまくなんていきません。 実際にやってみてもらうと本当にうまくいかないものです。 そんなときに「例えばこんなやり方もあるよ?」と、いって提示してみる。 行き詰まって面白くなくなった頃 そっと攻略のヒントを教えてあげるように、仕事を導く。 今はどんどん権限委譲していかないと組織が持続しなくなっています。 経済成長していた時はトヨタのカンバン方式のように一つのモジュールを作って それを100回繰り返せばどうにかなりました。 今の時代は一つ一つの単価が下がって顧客別カスタマイズが必要になっています。 大枠をしっかりと決め後は手段は本人たちにひたすら任せる。 管理者がそれを、約束していく。 問題解決は、エンタメなんだからそのエンタメを、経営者や管理者が搾取しないこと。 どういった採用をしてきたかによってマネジメントの手法はことなりますが 大きな方向性が合っていれば徐々に手段は任せていくことがやりがいのある仕事にはとても大切なことなのだと気付かされます。 問題解決は、エンタメ。 とてもしっくりとくるフレーズでした。みなさんはいかがですか?

乾 恵

YEGはiPhoneと同じ

仕事をしていても 私生活でも 相手を気づかえる人は たとえ話が上手です たとえ話をするのは どういった場面でしょう? その多くは 相手が知らないために イメージがしにくいことを できるだけわかりやすく 伝えるときに使います。 相手が知っている情報に 置き換えることで 相手にしっかりと伝える。 そのためには それなりのボキャブラリーも 必要になりますし 相手の興味のある話を 常に観察する必要があります。 例え話を使うことで 相手の理解度を深め 相手への興味を深め 様々な場面で役に立ちます。 普段から 様々な分野に興味を持ち どのような相手とも例え話が できるようになると 相手に話が伝わり 興味を持ってもらいやすく なります。 普段所属しているYEGという 経済団体があるのですけれど 読まれている方には あまり関係がない話なので その話をここに書くのに いつも躊躇しています。 そのYEGの説明をする ときのある人のたとえ話が 今でも印象的で 今日はそのお話です。 印象的だった その人のたとえ話は 「YEGは、iPhoneのようなもの」 というものでした。 iPhoneに分厚い 取扱説明書がないように このYEGにもわかり易い 取扱説明書は存在しません。 規定とかルールは存在しますが その本当の意味での YEGの活かし方は 規定やルールには 書いてありません。 YEGに入会した 本来の価値を引き出そうと思えば iPhoneのように色々触ってみて 試してみて自分で 使いこなしていく中で 「こんな便利な機能があるのか!」 と、気づいていかないと いけません。 iPhoneを持つメリットは iPhoneそのものに 存在するわけではなく そのiPhoneに集まっている 便利なアプリだといえます。 iPhoneはYEGで そのアプリは会員一人一人 だと言えるでしょう。 そこにはわかり易い 説明書はありませんが 仲良くなった仲間が 便利なiPhoneアプリを 教えてくれるように YEGの活かし方を 詳しく使い方を教えて くれるかもしれません。 ぜひ、自分で触って 試して、体験してください。 iPhoneをただ持っているだけでは あまり役には立ちません。 ただ、高い携帯電話です。 使いこなすのも 使いこなさないのも アナタ次第。 YEGは、iPhoneの ようなものです。 正確に覚えていないので 確かこんな話だったような 気がしますが とてもわかり易くて 腹落ちしたたとえ話で また、たとえ話力は 本当に重要だと実感した 瞬間でした。 ところで話は変わりますが 自分は地域で ビジネスをするときに お店を出す人の出身地とか よそ者だから取引しないとか そういった商習慣があることに 最初は戸惑いました。 なんて閉鎖的な人たちで なんて閉鎖的な街なのだと。 いい商品やサービスで 双方の得になるなら 出身地とか、よそ者とか 関係ないじゃないかと びっくりしたものです。 そんな 閉鎖的な人や 閉鎖的な街だと 地域が衰退するよな と、心配もしました。 ただ、YEGに入って感じたことは 見方とすれば閉鎖的ともとれますが 手垢のついた 言い方になりますが 地域の繋がりを大切に しているのだと言えます。 地域の人たちは こういった経済団体の人たちは 自分の時間や 会社の時間や 家族との時間や お金といった 様々な負担を払って 地域のためになることを 行っています。 参加している人たちが 少しずつ負担を持ち寄って 地域のためになることに その資源を投じています。 みんなが少しずつ 負担を背負って 参加している。 先に自分の大切なものを 提供しているわけです。 それは 痛みが伴うことも 負担が伴うこともある。 だからこそ 負担を背負って先に 提供しているメンバーに 対して愛着や繋がりを 感じるようになる。 俺を課長にしてくれたら その仕事やりますよ。 とか 100万円くれたら その仕事やりますよ。 とかではない 先に負担を背負って 無条件で提供するという スタンスだからこそ 愛着や繋がりを感じるわけです。 この街は閉鎖的なのではなく 進んで負担を 背負った人たちに それを見ていた人たちが 恩を感じて そっと恩返しをしたり 先輩から受けた恩恵を 後輩に渡したりしています。 何かを求めてYEGに 入会する人はいると 思いますが 先に何かを得ようとすると ここではうまくいきません。 すすんでGiveをする人か リターンであるTakeを 取りに行くのかを 自然と多くの人が判断します。 先にTakeを 取りに行く人は 見放されますし Giveができる人は 本当に色々なものが 集まってくる。 Giveする人が多いと Giveが循環して そのグループは 勢いが出る。 身を滅ぼすような 負担をするわけではなく ちょっとした負担を 進んですることで 多くの人が繋がり合う。 くさいけれど そんなものなのだと 思うんですよね。 思うというか すごく実感します。 最近YEGを眺めての感想です。 YEGはiPhoneと同じ。 取扱説明書はないけれど 使いこなせば 価値が出てきますが 使いこなせなければ 高い携帯電話でしかない。 うまいたとえ話だと 感心するのと同時に その魅力は確かに 触ってみて 使い倒してわかるものだと なんだか腹落ちした1日でした。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

サッカー経営と、野球経営

ワールドカップ予選 盛り上がっていますね。 サッカーは詳しくありませんが サッカーを観ると思い出すのが 3年前に聞いた LINE株式会社の元社長 森川亮さんのお話です。 森川氏いわく イノベーションが起きない──。 これが、日本経済の 課題なのだそうです。 イノベーションといっても あまり実感はありませんが 決済業務が簡単になるような FinTechやiPhoneのような 革新的な商品やサービスを 生み出すことをいうのでしょう。 イノベーションを 起こすためには 経営とは管理をするという 概念を捨てて サッカーのように出来る限り 社員に任せて自由にさせる サッカー型の経営をする 必要があるそうです。 イノベーションが起きる組織は スポーツにたとえれば 「野球型」よりも 「サッカー型」の組織体制で 起きやすいのだそうです。 では、「サッカー型の経営」と 「野球型の経営」は どう違うのでしょう。 自分も中学高校と野球を していたのでわかりますが 野球はすごく管理された スポーツです。 打順が決まっていて 自分が何番目に 打つのかがわかる。 ポジションも固定的で ピッチャーがキャッチャーを やることはまずありません。 そして、勝負どころでは 一球ごとに監督が サインを出して 選手たちをコントロール することができる。 監督の采配がゲームに 及ぼす影響が非常に強い スポーツです。 一方、サッカーはきわめて 流動性が高いスポーツです。 一応ポジションはありますが 状況次第でいくらでも変わります。 場合によっては ゴールキーパーが シュートを狙ったっていい。 監督はゲームを コントロールする ことはできません。 一瞬一瞬の判断は すべて選手に 委ねられています。 ゲームの行方を左右するのは 選手一人ひとりの技術と チームとしての コンビネーションです。 森川氏の説明は イノベーションを 生み出すのは 人間であって システムではない。 だから、社員を システマチックに 管理しようとすればするほど イノベーションからは 遠ざかってしまうものだ。 逆に、彼らが生き生きと 仕事ができる 会社のシステムを 生み出したときに はじめてイノベーションの 可能性が生まれる。 だから、やるべきことは 「経営とは管理することである」 という固定概念を捨てないと いけないのだと。 野球型経営から サッカー型経営になろう! これが、イノベーションへの 第一歩だという説明だった かと思います。 イノベーションと対極にあるのが ルールがきっちりある企業です。 強いブランド力を持った企業ほど 何を行って、何をしないのか かなり決まっているのものです。 強いブランド力を持つこと。 それは、お客さまとの約束を 守ることにほかなりません。 自分たちが約束したそのことに 対して、体現するために全員が しっかりと取り組むこと。 強いブランド力を持つというのは 会社にルールがりそれが しっかりと守られていということです。 ディズニーランドでも スターバックスでも ルールブックかどうかは別として 個人個人が勝手な考えのもと 自分自身で動くわけではありません。 私自身も組織にルールが少ない 大人の会社を目指そうと考えた 時期がありました。 確かに、ルールが少なければ 既存概念にとらわれない 革新的なものが生まれやすい 土壌になるかもしれない。 でも、革新的なものが 合うものもあれば 合わないものもある。 全ての業種が 高いイノベーションを 求められている わけではありません。 小さな会社は 今ある事業をまず しっかりと101点以上を 取り続ける土壌をいかに 作るかのほうがよっぽど 高い収益をもたらします。 古いビジネスモデルの中小企業が 半端なイノベーションを追求して 統治が乱れるのであれば しっかりと野球型の経営を 行っていく中で 会社のポリシーを磨き込んでいく ことのほうがよっぽど堅実です。 地方中小企業では 自分で考えて走れるような サッカー型の経営に向かない 人の方が多いもの。 自分で考えながら走れるような ビジネスモデルに挑戦している のであればサッカー型もいいかも しれませんが 多くの中小企業は 野球型の経営の方が 相性がいいのも事実。 だから完成度の高い野球型の 経営を目指していくつもりで ちゃんとルールをつくり そのルールを守ってもらうことで 会社のブランドをしっかりと 作り上げていくことが 「イノベーション」というよりも ずっと混ざりがよいというか 馴染むよな…と 当時思ったものです。 企業のブランド力を高めるなら お客さまと社員との約束(ルール) をしっかりと作って守る。 イノベーションを 起こしたいのであれば 極力管理しないといいながら 多くの地方中小企業は イノベーションによって 課題解決がなされる わけではないという ジレンマ。 サッカーを観るたびに なんとなくそのことを 思い出しています。 みなさんは サッカー経営ですか? 野球経営ですか? ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

ちゃんと、口説いていますか?

恋愛を楽しんでいる人生と 恋愛を楽しんでいない人生 単純にどちらが良いかを 比較することは難しいものです。 恋愛をしていても 不幸な人もいれば していないのに大いに 充実した日々を送る人もいます。 ただ、どうせなら恋愛も 楽しめるような人生を 送っていくほうが なんとなく毎日が華やかに 感じられるものですよね。 自分自身、経験があまり ありませんが やっぱり好きな人と心が 通じ合うのは とても素敵なことです。 男女平等社会といえども 女性っていざ恋愛をしようと思ったら 男性ほど苦労せずに 恋人ができるものです。 恋愛に限って世間を見てみると おおよそ4種類の人間で 構成されています。 ・モテる男性 ・モテない男性 ・モテる女性 ・モテない女性 雑にいえば、人は、 この4つのどれかに 区分けされていることに なります。 全体で見れば モテる人よりも モテない人の方が 多くなってしまいます。 ルックスや性格など みんながみんな異性を 引き付ける魅力というものを 持っているわけではないので 不平等に見えるものの これはある程度仕方がないこと。 ただ、単純に モテないとされる男女を 比較すれば圧倒的に 女性の方が恋愛には有利です。 女性は恋愛市場では 買い手じゃなくて 売り手側です。 ある程度受身でも 状況がよければ男性からの アプローチが期待できる ところがあります。 モテない女性でも 意外と声がかかりますが モテない男性は大変です。 中小企業の採用も こういったものに とても近いものがあります。 中小企業の採用は 結婚相談所に登録した イケメンでも年収も高くない 35歳〜45歳くらいの男性の ような厳しさがあります。 ※登録したことがないので 勝手な憶測で書いています。 結婚相談所に登録をしても 女性の条件に適応しないので 申込みがない。 中小企業は 求人広告を出しても 魅力を感じないので 優秀な人材は応募しない。 ここまでくると 広告を出していたとしても 相手から動いてもらおう という発想そのものが いけないのかもしれません。 市場的に不利な方が 相手を口説くために どう動くのかが勝負を左右します。 広告を出して 相手に見てもらって 相手に検討させて 連絡してもらうよりも 優秀だと思った人材は しっかり企業から 口説かなければなりません。 これだけ働く側が売り手 市場になった状態では 普通に良い条件で 求人広告を出すだけでは 採用はうまくいきません。 いい人がいれば しっかりと口説く。 もし、今の条件が不安であれば 将来幸せにする約束をしてでも しっかりと口説くことをしない限り 待っているだけで 優秀な人材がやってくる はずはありません。 美人な女性の横に座る 男性は、ほぼ確実に その女性を口説いています。 口説き上手でなければ 美人の彼女なんてできません。 あ。 あなたがイケメンで 年収が高く、面白い人であれば 話は別かもしれませんが 中小企業の採用は 絶対的に口説くことを サボってはいけない。 と、私の上司が言っていました。 みなさんへ、伝言です。 決して私自身の 言葉ではありませんので あしからず。 今日だけは 樽本活動記です。 うん。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

酒まつりで考えさせられること

3年前に地元で行われる 国内最大の日本酒イベント 「酒まつり」の本部の運営を 担当させてもらいました。 人口7万7千人の街に (市だと約20万人) 2日間で約25万人が訪れる。 10月の3連休になれば まさに、街はお祭り騒ぎです。 酒まつりがもたらす 経済波及効果は30億円を 超えると地元の観光協会が 発表しました。 それまでは酒都を冠とする 東広島市の地域文化醸成と 地域活性化の一翼をになって いるという認識はありましたが あらためてイベントを行う 価値が見直されました。 まあ、素直にその額どおり ではないにしても 肌感覚的にも 経済効果はあるだろうという 実感はあります。 さて、今年はどうなるのでしょう。 既に昨年から継続的な 課題の調整は進められ この4月には新しい実行委員会が 立ち上がっています。 3年前… 本部を担当していた 自分は悩んでいました。 このお祭りの調整に ムダなものが多すぎる なぜ、調整にここまで 時間がかかるのか そして、何よりも本部にいても 全体が把握しきれないほどの 組織単位の多さ その人たちを招集して 行われる数の多い会議 そして、参加招集しても 参加か不参加かさえ 返ってこない日々 実行委員会に役を背負って 参加してもらうのだからこそ 責任感を持って活動してほしい。 本部にいれば 自然とそう思います。 でも、酒まつり実行委員会の 事務局をしている人から 言われました。 「参加の連絡は 「FAX」「HP」「電話」「メール」 使えるものはすべて使うんよ。」 「あらゆる手段を用いて 人を巻き込むことをしないと。」 当時はまだ「働き方改革」という 言葉は無かったかもしれませんが 随分効率が悪く 自分自身の手間も 事務局の手間も 減りません。 もう少し効率をあげようと 改善活動の一環として グループウェアの Cybozuを導入してみました。 担当者の連絡先を入力して 全員分のアカウントを作って 運用を開始しました。 多くの人の出欠確認が楽になり 情報通知、決済業務が楽になる。 そう思って導入しましたが 実行委員会に参加している メンバーからは まったくの無反応。 使ってくれたのは 当時の実行委員長と 自分くらいでした。 それなら、LINEで十分です。 参加する全員が、若ければ 参加する全員が もっと責任感が強ければ きっとうまくいく。 そういうことでは ありません。 今でも思い出すのが この言葉 「参加の連絡は 「FAX」「HP」「電話」「メール」 使えるものはすべて使うんよ。」 「あらゆる手段を用いて 人を巻き込むことをしないと。」 当時はさすがに 「そうはいってもちょっと効率が悪いし」 「便利な方法は探せばあるんじゃ…」 そう思っていました。 このポジションをやってみれば 多くの人がそう感じるかもしれません。 ただ、参加してくれている 人たちは責任者とはいえ ボランディアです。 年齢も、ポジションも 参加している動機も 責任の重さも それぞれみんな違います。 でも、自分自身が 一生懸命になると やる人はやるし やらない人はやらない しっかりと責任をもって やる人でやればいい。 つい、そういった 思考になってしまいがちです。 でも、そうではない。 放っておいてもやってくれる人 はもちろんありがたいが それだけでは大きなものは 動かすことができません。 放っておいたら 徐々に離れていってしまう そんな可能性のある人達を いかに、同志として巻き込み 共犯者にして、責任をもって もらうきっかけを生み出すのか。 とても大変でも、面倒くさくても 電話したり 再度メールしてみたり しっかりと参加の有無を確認して 参加できなければ 「調整がついたら参加して下さいね」 と、フォローしていく。 ちょっとした効率よりも 手間を掛けて巻き込んでいくことで 多くの人が離れていかないことの 大切さに気づかせてもらいました。 ある団体だったら 未だにメールもFAXも使わず 電話で参加確認をするそうです。 先人は知っている のかもしれません。 そういったちょっとした コミュニケーションを駆使して 放って置くと温度が 下がってしまいそうな人たちを 強力な仲間に変える方法。 やる気のあるメンバーだけで やるのもいいですが いかに利益を追求することを しない団体において 参加を促すことが重要なことか。 考えさせられる いい経験でした。 今年も酒まつりに 向けて動いています。 効率を求めるのではなく 効果をどう出すか。 あたりまえですが 人の心は効率ではない。 ちょっとした煩わしさを 織り交ぜていくことが 成果に変わるんですよね。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

未来のために、振り返る。

ここ数日地元で撮影されている 映画撮影を少しお手伝いしています。 撮影の現場は なんか独特です。 やっぱり撮影が すごいと感じるところ。 それは実態が何もないところに 文章で台本を起こして 頭の中に映像を起こして 実際にそれを カタチにすると 台本だけでは 単なる文章でしかありません。 結局のところは、つくりもの。 でも、役者さんによって 台本に込められた登場人物の 思いをよりふくよかに伝え よりリアルなものになっていきます。 撮影の現場を見ながら 会社の経営計画も 共通点が多いなと。 経営計画は 特に壮大な経営計画は そのままでは 芝居の小道具のように 単なる張りぼてです。 最初はすべてが芝居じみて 見えてしまうかもしれない。 そこに人が介在して 計画(台本)をしっかりと理解して 計画(台本)に込められた思いを しっかりと実行に移す。 なんだか共通点が 多いと感じます。 最近は撮影でも漫画でも 登場人物の細かな プロフィールを 決めるのだそうです。 一見関係ない 趣味は◯◯とか 出身は◯◯県とか その登場人物の細やかな設定 登場人物の 奥行きを表現する ためだそうです。 過去と未来の間に あるから、人間。 過去の見えない これからのビジョンや計画は やはり、むなしいものです。 だからこそ過去をまとめて メンバーに語りかけることは もちろん、単なる過去の 振り返りではないんですよね。 未来へのビジョンを メンバーが共感できる リアルな構想にするため 構想実現への意志を しっかりと伝え より深く浸潤させるために。 過去と未来の連続性を示す。 会社の奥ゆきを表現する。 長い時間が経てば その歴史の中で 失敗もあるし おかしなことをすることもある。 それをネガティブに捉えず そこも含めて、過去のあらましを おもしろく伝える。 変化のポイントでは どういった価値観をおいて どう判断したのかを ちゃんと伝える。 その人たちが語る ビジョンだから より納得できる。 未来は空想だから 安っぽくしないために 人間くささがいります。 「過去と未来はそうつながっているのか」 と、理解できるから、共感できる。 過去をまとめると そのときがあって では現在はどうなっているか にたどり着く。 そして、これから やるべきことが見えてきます。 台本や計画のような 単なる文字や構想を 明確にカタチにするには 過去をまとめる 意味はとても大きいはず。 未来を見るためには 過去を振り返るという 作業は大切なのです。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

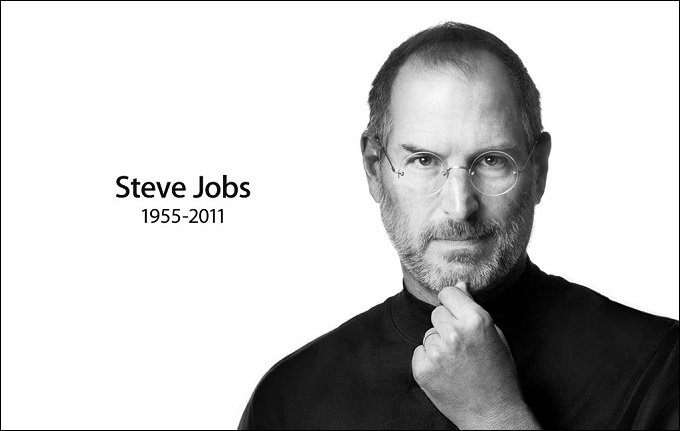

過去は、変えられる。

ある先輩に いわれたことがあります。 「過去と他人は変えられないんだよ」 経営者として 自分に対する 戒めなのでしょう。 しかし現実に目を向けると 「俺は、昔はこんなことをしてさ」 というように 自分でやっていないことを あたかも自分の功績として 人に語る人なんて大勢います。 「これ、たのむよ」といって 圧力をかけて自分ではやらず 他人を動かす人もたくさんいます。 そんな人を大勢みてきました。 過去なんて過ぎてしまえば 意外に塗り替えられちゃいますし 他人も意外と動いてくれるもの。 それを先輩に伝えたら 「お前、ひねくれてるね」 と、怪訝な顔をされたので こういった話は伏せておく方が 良いんだろうなと思ったのですが ネタが無いので掘り返してます。 過去をどのように捉えるかは とても重要なものです。 スティーブ・ジョブズが スタンフォード大学の 卒業式でスピーチした 内容の一部を抜粋すると 未来に先回りして 点と点をつなげることはできない。 君たちにできるのは 過去を振り返って つなげることだけだ。 だから点と点がいつか 何らかのかたちで つながると信じなければならない。 自分の根性、運命、人生、カルマ 何でもいいから とにかく信じるのです。 歩む道のどこかで 点と点がつながると信じれば 自信を持って思うままに 生きることができます。 たとえ人と違う道を歩んでも 信じることが全てを 変えてくれるのです。 結局、過去に起きたことを 点と点でどう結ぶか。 過去の点(経験)を眺めて どういう意味付けをするか どういう捉え方にするかで 過去はまったく 違うチカラを持ちます。 全く無関係に思えた 知識の点と点をつなぐには レゴのようにブロックを 組み合わせていくセンスも 必要になります。 そして、持っている ブロックの数が多いほど そしてそのブロックの色や 形が豊富なほど 面白いお城や乗り物を 創ることができます。 はじめは点にしかすぎなかった 知識が経験を経て線でつながり 創造性をもってすれば 新たなものを 生み出すことができます。 過去をどう意味づけるかによって 未来に対して過去の価値は 大きく変わってくるもの。 過去は、変えられるのです。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

大きな挑戦をするときの穴

自分たちの 事業やサービスは 日々進化しています。 特に新しいことに挑戦すると 決めては、止めて やってみては、止めて 試行錯誤が大前提です。 計画を決めて チームが一丸となってやる 計画を確認して 計画を修正して チームが一丸となってやる 日進月歩というよりも スクラップ&ビルドの 毎日です。 この挑戦をするとき ビジョン(なりたい姿)の 捉え方は2種類に別れます。 1.現状をしっかり把握して 試行錯誤前提で 未来に向かっていくタイプ 2.ビジョンを盾に 現状や過去を批判するタイプ 1. の人の割合が多いと チームは活性化しますし 2. の人の割合が多いと チームは停滞します。 なので1.のタイプの人 この割合を意識するのは重要です。 ビジョンは、そもそも その目的・役割からして 簡単に達成されないし そこまでの道のりは 必ずしも明確ではありません。 『試行錯誤』が前提 だからこそ 戦略や中間目標を決め 「息をとめて一丸となって走る」 ↓ 「軌道修正」 ↓ 「息をとめて一丸となって走る」 ↓ 「軌道修正」 を絶え間なく続けるのが大事 朝令暮改は 必然で前提 ここがニギれていないと ややこしいことになります。 ここがニギれていないと ビジョンが大きいほど 2.の人が増えて いきやすくなります。 2.のタイプの人は 批判しにくい正論の 未来像を盾に 現在や過去の ネガティブ キャンペーンをはるので 批判的な話をしてるのに 聞き手は一瞬納得してしまい 大きく影響を受けやすくなります。 さらに、こまったことに、 本人も2.に属している事に 気づいてないことが多い。 しらけを排除するには 2をいかに減らすのか。 そのために大前提に ビジョンが大きいものほど 試行錯誤が大前提で進んでいく ことをしっかりと確認しながら 進めていかなければいけません。 ビジョンが大きいほど そこにたどり着く道筋は不明確。 目標と目的をしっかり共有して スクラップ&ビルドを前提で いかなければ簡単に白けちゃいます。 大きな目標にたどり着くのに 一直線で徐々に積み重ねる というイメージを持っている 人があまりにも多いので そこには注意が必要です。 ビジョンが 大きければ大きいほど 3歩進んで 2歩下がるものです。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

価値が生まれるとき

なぜブログを 毎日書いているのか 聞かれることが増えました。 今日は毎日ブログを書く理由を 少しだけ書いておきます。 自分が所属する 45歳以下の経営者が 活動する団体 商工会議所青年部という 団体があります。 (東広島の現在会員:132名) これまでの講師陣も 良い講師も多いのですが 個人的にはもう少し費用が 上がってもいいので もっと突き抜けた講師を招いて もっと学習機会が多い組織に なるといいのにと思っていました。 そんなことを 思っていたところ 昨年、徳森和芳会長が 新しく経営者の経営スキルを 向上させる趣旨の委員会を 発足させました。 毎年少しずつ会員数も増えた ことも手伝って 決して高額ではありませんが 会員の年会費を変えることなく 講師謝金に割り当てられる予算を 増やせるようになってきました。 やはり、こういった団体で学ぶのは 経営にまつわる様々なスキルで ありたいと思っていた自分としては とても喜ばしい流れ。 その徳森会長が発足させた スキルアップ研修委員会 その委員長に任命されたのが 自分が商工会議所青年部に 誘った同じ年の 大井 一輝 しかも同期の委員長で やっぱり応援するなら自分だよな と、思って色々と運営に関して 話しを聞いていました。 最初の頃は、 どんな講師がいいかだろう? という相談も受けましたが 彼なりに考え 講師ありきではなく 会員が抱える 経営課題の特定をするため 会員に事前にアンケートをとり その結果を集計し、分析をして 会員のためになる研修をしよう という活動をしました。 そういった彼の成長は 見習うべきものも多く 自分自身の励みにもなりました。 その歩みは 一歩づつ 着実に進められて 2017年6月20日(火) 6月例会の講師として アホ社長再生プロモーター 板坂裕次郎さんを招き 「頭を下げずに売上を作る」 〜お客様は神様じゃない〜 というタイトルの講演で 集客のメカニズムを しっかりと考えることの重要性を ものすごくわかり易く 説明してもらいました。 そのときに 講師の板坂さんから 出た話の一つに 毎日ブログを書く ことの重要性を説明されました。 色々技術的なものは ありますが そこは一旦おいておいて ブログを毎日書けば 100発100中で 人生が変わる! だから、やりなさい。 といった内容のものでした。 まずは、 自分自身の思いと向き合う。 ちゃんと表現をする。 ブログを毎日書けば 自分自身がどれほど 未熟なのかという気付きが多く 続けようと思えば 誰を思い 誰に届けようとしているのか ブログを書く中で自己認識を 深めて、固めて、いかなければ 到底継続できません。 とても理にかなっている説明ですし 情熱的なお話でした。 自分自身が研修事業を おこなているとよく分かるのが セミナーを受けて変われる人は とても、とても、少ないということ。 だからシナジーには それを忘れないように 価値がうまれるとき という定義をしています。 価値が生まれるとき それは 「変える」と決める瞬間 私たちの仕事に価値が生まれるのは お客さまが会社を「変える」と決断し、 そのための一歩を踏み出す瞬間です。 チームメンバーは、 その一瞬を生み出すために、 日々の仕事に取り組みます。 セミナーや研修が 成功したかどうかは 参加した人たちが 行動を「変える」ことが とても重要です。 いいことを聞いた いいことを学んだ それだけでは 会社は良くなりません。 多くの経営者は それは十分にわかっています。 それでも一番の懸念点は いいことを聞いた といって、そのときの学びを 誰も行動に移せないことでした。 やっぱり 大井一輝が委員長で 良かったと言われてほしい という思いもあり 365日ブログを 書くことにしました。 本来であれば 自分は365日ブログを書かせたい 板坂裕次郎さんが設定する層と 違うセグメントにいるので 書き続けるのが正しいかは わかりませんが あのときのセミナー参加者で 同時期にはじめた 理容室 Caldo 油田和也 さん 菓子工房 mike 三宅崇 さん I Wash 東広島本店 大井一輝 この3人の達成までは 伴走していこうとは思っています。 ちなみに、自分が始めたのが 6月30日 (達成は6月29日:あと26日) みんなが始めたのが 8月28日(達成は8月27日)です。 最初は大井一輝の委員会活動を 成功だと言ってもらうためでしたが さすがに毎日ブログを書いていれば 自分自身の至らなさにも気づけますので 今は修行のつもりで取り組んでいます。 本当は365日の達成の日に このブログを書こうと思っていましたが それもなんだかきれいすぎる話なので 事前に記事にしてしまいました。 365日目の記事ネタは また何か探しておきます。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

「何」をするかよりも、「誰」とするか。

この土日は所属している 東広島YEGのメンバー数名で 近場ですが北九州に事業ではない 単なる旅行に行ってきました そう、事業ではなく特に 行く必要があって 行くわけではない 行きたいから行く活動 そうはいっても どうしても行きたくて 行ったというよりは 主催メンバーが 30人集めるくらいの 勢いだったので 今年の役割的には 行っておかないと 収集がつかなくなっては いけないな… という気持ちで参加しましたが 蓋をあけてみれば9名! でも、9名も巻き込んで わいわい話をしながら 過ごすのもいいものです。 最初に行ったのが 唐戸市場 この唐戸市場は 毎日営業していますし 鮮魚の小売なども 行っていますので いつ来ても楽しめます。 実は唐戸市場の前には ラーメンも食べて 腹いっぱいの状況にもかかわらず その後は、北九州小倉市で懇親会 完全に食べてばっかりです。 結局のところ どこに行くかは大切ですがそれは 事業であればそうですが 事業でなければ大切なのは 「誰」といくのか? ということ。 採用もそうですが 不思議と「誰とするか」にこだわると 「何をするか」も後から 自然と決まっていくものだな ということも経験します。 どんな人を仲間にしたいのか? では、その「誰とするか」をどう決めるか。 残念ながら、そこに正解はありません。 できれば、誠実な人で 他責にしない人で 仕事ができて ユーモアがあって 男義があって 人に優しくて 同じようなことに興味があって…… 一つひとつ挙げていけば きりがありませんし 完璧な人間はいません。 でも、あえてひとつ選ぶとしたら 「何」をするかよりも 「誰」とするかと いうことを本当に 大切にしている人 というのがその答えかもしれません。 まるで禅問答です。 「何」をするかよりも 「誰」とするかは重要だよね 口ではそう言います。 ですが、実際世の中には 「何をするか」を大事に している人も多くいます。 たとえば、この仲間といると この戦は負けてしまう という状況になったとき そんなときに最後まで 自分の選んだ仲間なのだから 付き合うという人は そんなにいません。 考えてみれば当たり前でが スポーツや仕事は ある一定のルールに沿って 行われる人間生活の中でも 限定的な活動のひとつです。 であれば そのチームで勝ちたいなら 組む相手は誰だってよいので 徹底的に何をするかに こだわった方がよい。 ですが、私達はどちらかというと 「何」をするかよりも 「誰」とするかの方に こだわっている人たちの集団 でありたいと考えています。 今回は何のための活動かは 今ひとつ不明確な感じでしたが でも、このメンバーとの時間は 何にこだわらなくても 大切な価値のある、そんな時間。 そう思わせてもらえる 時間だったように思います。 まあ、中身はもう少し 準備しないといけないけれど 「誰」は間違っていなかったので 楽しい時間になりました。 採用活動ですが 「誰」へのこだわりは とても大切です。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

やる気と承認欲求

採用活動も含めて 学生と話をさせてもらうことが 多いのですが やるきのあるふりをする 無気力な学生もたくさんいます。 やる気 このやる気というのは 奥が深く わたしの上司が いつも言っていますが アントニオ猪木の 元気があれば、なんでもできる! というのは、正解だ! というコメント。 共感しかないです^^; やる気のある人はいいですよね。 でも やる気があって 努力家だけれど やたら承認欲求が強いひともいます。 承認欲求をどう満たすか。 ここはチームをつくる うえで面白いポイント になります。 承認欲求が強い人がいると 色々な不具合が おきやすくなります。 承認欲求が強い人は こんな発言をします。 ・褒めてくれないので、やる気が出ない ・地味な仕事は認めてくれないので、やりたくない ・やっても誰もみてくれない やめてしまおう 反対に、承認欲求を強めないよう ちゃんと意識している人は 次のように発言しています。 ・上司が感嘆する仕事をしよう ・地味な仕事こそ 自分のためになる ・見てる人がいないときこそ 自分が自由にできるチャンスだ ・私は信頼しているから 私に相談するかどうかは あのひとに委ねよう ・彼の実力が 上だったということか。 頑張ろう。 比べると後者のほうが 長期的に見て実力がついていきます。 実力がつけば 認めてくれる人は 自然に増えるものです。 人から羨ましがられたり 褒められたりすることに 頓着しないことが 結果的に人の評価を受ける ことになるわけです。 実力がある人は 積み上げてきた自信とか 「自分の中の評価尺度」があるので 周囲の評価や賞賛を 「参考意見」と考えます。 だからこそ、周りの人間は彼と 適度な距離を保つことができ 彼は「付き合いやすい人間」と 感じてもらえる。 逆に承認欲求の強すぎる人は 「何でオレを褒めないんだ!」 「頑張ったのに、認めないのか!」 と常に不満を抱えます。 もちろん なだめるために 大人の対応をする人もいます。 でも、相手をするのは 面倒なので徐々に周りは 相手にしなくなり 自然と孤立してしまう。 そうなると 実力もつかないし チャンスもなくなります。 他者の評価を気にかけず 他者から嫌われることを怖れず 承認されないかもしれない というコストを支払わないかぎり 自分の生き方を貫くことはできない つまり 自由になれない 逆説的ですが 認められたい人ほど 認められず 評価を気にしない人ほど 認められる結果となる。 承認欲求を 必要としない人ほど 逆に他者から承認され それを求める人ほど 孤立してしまう。 人生って よくできていますよね。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵

文章で考えて、文章でつたえない

日大のアメフト問題 様々な方が既に 断橋されているので 自分自身がここで 何が正しくて 何が間違っている というつもりはありません ここまでくれば 然るべき対処はされていく だろうな、、と やはり、事実は別として 雰囲気というものは どうしても醸し出されます 今回は誰が見ても 学生選手の会見と 監督・コーチの会見では 学生の会見の方が思いや 誠意を感じさせるものがある 多くの人がそう感じたから 様々なことが急速に 動き出しています 大切なことをは 雰囲気を感じてもらうこと 危険タックルへの指示を していないといった大学側 危険タックルの指示が あったが指示に対して そのまま従った弱さを 悔いる学生の誠実さ これを自分たちの 会社説明会に置き換えて みてください 若手社員が 私たちの会社は風通しがよく 働きがいがある会社です と、説明をしたところで それは、適正な説明を しているに過ぎません 言葉で説明すれば そのとおりに伝わるほど 世の中は単純ではありません もしそうであれば 記者会見での内容が そのまま受け止められて 誰もが納得するでしょう でも、自分たちの 会社説明をしようとすると 多くの会社が醸し出される 雰囲気を軽視してしまいがち 風通しがよいと 説明したいのであれば みなさんの会社が 明らかに風通しがよいと 感じてもらうためには 何が必要なのかを 考えないといけません 企業も法人というだけあって 企業にも人柄があります お見合いの席で 僕は爽やかな人間です と、自分のことを説明する 人がいないように 自分の企業の社風といった 人柄のようなものを そのまま言葉で説明しない といったことはとても大切です 直接言葉にすることで逆に 日大の監督陣のように 嘘くさくなってしまいます みなさんの会社は どういった人に どういった会社だと感じて もらって入社してもらいたいのか 若手が活躍していると 伝えたいのであれば 明らかに若手が活躍している 職場で活き活き働いている その姿をみてもらう 言葉で会社を 説明しようとすると 表面的になりすぎるので どうすれば雰囲気が 伝わるかしっかりと 考えてみてください 話は矛盾するように感じる かもしれませんけれど それを考えるときは しっかりと文字にして 構成するしてみてください どんな人に どう思ってもらい そのためには どのようにするのか 動画や映像をつくるときも いい文章をつくれないと いい映像になりませんが それと同じで ギリギリまでは文章で 考えてみること そして、文章で伝えない 日大はそれを教えてくれます ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

乾 恵