ALL

乾 恵の記事

【無料オンラインセミナー】第2回ハローワーク活用のススメを開催致しました!

【無料オンラインセミナー】第2回ハローワーク活用のススメを開催致しました! 5月26日(火)に続き、 本日もハローワーク活用についてのセミナーを 最近の求職者の動きや採用状況を踏まえて オンラインで開催させていただきました!! 弊社では、 広島県・岡山県を中心に、中小企業の採用のお手伝いをさせていただいており、 採用のお手伝いの1つとして、ハローワークの求人作成のお手伝いをさせていただいております。 今回はその経験を活かし、 現在の求職者の動き 2020年1月に仕様が変更になったハローワークについて 求職者視点から求人作成のポイント などについてお話させていただきました! 参加者の方からは 「どのように求人広告を出せば良いか参考になった!」 「求人票の作成のポイントが理解できた!早速取り入れます。」 などの声をいただきました。 今後とも皆様のお役に立てるよう、 採用に関するセミナーや情報を発信させて いただきますので、どうぞよろしくお願いいたします!

乾 恵

【22卒学生に聴く!】22卒の現在の状況と心境とは??

新型コロナウイルスの感染拡大で、採用活動が滞り、 中には採用人数を減らした企業の方もおられるでしょう。 21卒学生の就職活動の先行きが見えない中で、 22卒学生は何を考え、どのようなことを行なっているのか? 今回はシナジーに関わりのある22卒学生対象に行なったアンケート結果をまとめました。 (2020年5月調査より) 1.2020年5月時点で、 5割以上の22卒学生が就職活動を始めている。 「就職活動で何か活動をしているか?」という質問に対し、 5割を超える学生が「はい」という回答をしています。 これは、 ”近年、就職活動が早期化していること” ”新型コロナウイルス感染拡大で採用枠が減ることに対しての不安” から、就職活動を始めている学生が多くいました。 2.現在の取組みとして多いのは、就活サイトへの登録やセミナー参加。夏休みに参加できるインターンシップを探している状況。 《質問1》で、「はい」と回答した学生が行なっている就職活動としては 「就職活動に関するセミナーに参加」「資格取得のための勉強」「自己分析」 「ナビサイトへの登録」「大学のキャリア支援室へ相談」「インターンシップへの参加」 などがありました。 また、「いいえ」と回答した学生にいつ頃からどのような就職活動を行うか聞いたところ、 「夏季休暇にインターンシップに参加する」が多く、そのために参加できる インターンシップを探している学生が多かったです。 3.新型コロナウイルスの影響で採用人数が減ることに対する不安が多数。 就職活動をやらないといけないという考えはあるが、 何から始めたら良いか分からない状況。 就職活動を行う上で不安な点を聞いたところ、 やはり「新型コロナウイルスで採用人数が減る」という回答が 大半を占めました。 またそのほかに、 「インターンシップは開催されるのか」 「交通費などの金銭的な面」も不安の声として上がりました。 4.アンケートを踏まえて、22卒の採用活動の進め方 アンケートをまとめると、 新型コロナウイルス感染拡大や就職活動の早期化に伴い 半数以上の学生が就職活動やそれに対する準備を進めており、 多くの学生が夏季休暇のインターンシップに参加する意向を示しています。 そのため、22卒の採用を考えている企業側は インターンシップの情報を発信したり、 22卒も新卒採用を予定通り行うことを発信することが重要です。 また、新型コロナウイルス感染対策として オンラインでの採用活動も進めていく必要があります。 学生が就職活動に不安を抱えている今こそ、 企業側はしっかりと採用活動に関する 情報を発信していくことが重要です。

乾 恵

【無料オンラインセミナー】ハローワーク活用のススメを開催致しました!!

【無料オンラインセミナー】ハローワーク活用のススメを開催致しました! 弊社では、 広島県・岡山県を中心に、中小企業の採用のお手伝いをさせていただいており、 採用のお手伝いの1つとして、ハローワークの求人作成のお手伝いをさせていただいております。 今回はその経験を活かし、 現在の求職者の動き 2020年1月に仕様が変更になったハローワークについて 求職者視点から求人作成のポイント などについてお話させていただきました! 参加者の方からは 「ハローワーク活用のポイントが分かった」 「欲しい人材を明確にする重要性が分かった」 などの声をいただきました。 次回、5月28日(木)15時から同じ内容でセミナーを開きますので、 ご興味ある方はぜひ下記からお申し込みくださいませ。 https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/279109/

乾 恵

こんな時だからこそ考える採用とは

連日新型コロナウィルスの話ばかりで本当にしんどい状況が続きますね。 採用の状況も一気に変わってきています。 内定取り消しということも3月には聞きました。 弊社にも内定を取り消された学生の相談も多数ありました。 対面の説明会ができない中で、各社webに切り替え採用活動を行っています。 学生からは不安の声をたくさん聞きます。 ”来年の働き口が自分たちにはないのではないか。” ”自分が入りたい会社に入れないのではないか。” 様々な不安の声を聞きます。 新卒採用をやめていく会社も続々出てきています。 もちろんコストもかかりますし、工数もかかります。 それより売上を上げないとということで活動自体をやめています。 リーマンショックの時と同じ状況が目の前に出てきています。 今までは採用活動をたくさんしている会社も多く、 優秀な人材と出会えないと嘆いている会社も多かったですが これからは逆にそういった人たちと出会えるチャンスも増えてきます。 ナビや高い合同説明会に出ないと出会えないと思われていたものが 今やwebで知り合える状況になっています。 今だからできる採用活動は必ずあります。 SNSで発信して、問い合わせが来た事例もありますし 今年入社した後輩の紹介で声がかかる等も十分にあります。 21卒のこういう人が欲しいという言葉を発信する、 または明文化することで採用活動の一歩が踏み出せます。 先が見えなくて、採用しても良いかどうかわからないということももちろんあります。 ”中長期より今目の前が大変だ。” まずは借入などの目処をつけることも大切でしょう。 しかし、大変な時期に採用して一緒に頑張った社員は 将来会社を支えてくれる人材になるかもしれません。 就職先は少ない中、自分を見つけてくれた会社に感謝し、 その恩義を十分に感じてくれるかもしれません。 もちろん恩義を感じて欲しいから採用するのではなく、今は大変だけれども今後どう変わっていくのかを考えるきっかけになるかもしれません。 こういう時にいろんな方法で優秀な学生や人と出会っていく確率は上がるので、 周りがやっていない中、活動することは非常におすすめです。

乾 恵

採用とゴルフ

昨年、ゴルフを始めました。 ゴルフにはたくさんの種類のクラブがあります。 最初の1打目にはドライバー。遠くに飛ばすために先が大きく、勢いがあります。 私は右に逸れOBになってしまうのですが・・・(涙) アイアン、ウェッジ、パターなど様々な場面で使用をします。 目的は1つ、カップにボールを入れるということ。 採用においてもこのゴルフと同じように考えることができます。 カップにボールを入れることを「採用」と考えた場合 ※採用の目的は会社で成果のあげられる人材になることですが今回は採用することを目標にしています。 採用においてはホールインワンもあります。 話をしている中で、求職者がビビッと来て一発で「御社で働きます」と言うパターン しかし、ほとんどそんなことはありません。 採用はどちらかというとアイアンやウェッジで少しずつ 近づくことをおすすめします。 分かりやすいコースの人もいますが、絶対にドライバーを使うとOBになってしまう人もいます。 その人がどんなタイプなのか、地図がないので話をしながらその地図を描かなければならないのです。 履歴書は地図のようでそれはよく見せようと、むしろ簡単にカップが入りますよと書いてあるものだったりします。 カップを入れられる側もとりあえず入れて欲しい(採用して欲しい)と言う気持ちが少ながらずあります。 しかし、ほとんどの人が打とうともせずにただ見ているだけという人もおります。 それではコースにも立てないので、採用なんてできるわけがありません。 採用に近づくための道具はあるでしょうか? 一例ですが、求職者に名刺を渡しているでしょうか? 意外にもこの一枚の名刺で100ヤードくらい縮めていたりするのです。 そのあとにニュースレターを送り続けたり、SNSを見てコメントをしたり、職場体験を案内したりとなんでも距離を縮める方法はあります。 わざわざそんなことしてまで採用したくないと言われる方もいらっしゃるかもしれません。 近づいてきてくれる人のみ。 それも1つだと思います。 しかし、それは行動をしてみてそのあとに考えるべきだと私は考えます。 一緒に働く人を探し、その人のカップに入るのはとても経営に置いて重要なことです。 採用においてパーフォーなんて決まっていません。 OBも繰り返し、ちょっとずつちょっとずつアプローチしていくことが必要なのです。 難しいことはありません。意外にも1つ行動してみることだったりするのです。

乾 恵

今考えるべきこと。やるべきこと。

どこもかしこも新型コロナウィルスでのイベントの中止が発表されています。 学生も企業もどうしたら良いのかという不安があると思います。 もちろんそうだと思います。 企業にとっては毎年当たり前のようにあり、その中で何をやるのかというのを計画を立てて実施する準備をしていたので、 いざそれができないとなったら「何をすればよいのか。」というふうになっても致し方無いと思います。 新卒採用のイベントが中止になり、各企業がインターネットを使ったイベント(You Tubeやウェビナー)を行っている中、 ある団体が「中小企業の多くはウェブに対応する準備ができていない」としてと書かれていました。 ウェブに対応する準備とは一体何でしょうか。 Youtubeチャンネルを立ち上げる? カメラ付きのパソコンを準備する? 等々 思いつくことは1つあたり、15分以内にできるのではないかと思っています。 ウェブに対応する準備ができないというよりかは ウェブで採用するということを知らないのではないでしょうか。 知らないのが悪いというわけではありませんが 他の会社ができていないから逆にそれができれば良い採用ができるかもしれません。 合同説明会に出ても知名度のある会社に学生が集まり、学生が集まらなかった会社が 合同説明会が無いことにより学生に知ってもらいやすいかもしれません。 学生に認知してもらうパイプラインは複数あります。 そこを知ってなにかトライすることで、今までにない採用活動ができるかもしれません。 今の外部環境だからこそできることを見つけ忙しい時間の中でやっていく。 それが採用力も強くなりますし、経営力も強くなるのだと思います。 誰もやっていないタイミングでやると競合が少ないので、とてもやりやすくなります。 戦わない採用、自分たち独自の採用をイマ考え、イマやっていくべきなのではないかと思います。

乾 恵

若者社員のモチベーションはどうしたら上がるのか。

大変ありがたいことに、広島労働局と広島県が主催する若者採用と定着をテーマとした セミナーに講師としてお招きいただきました。 運良く労働局のホームページに厚生労働省のロゴマークと一緒に自分の顔写真を掲載いただいたので、 せっかくなので今後実績として使わせていただこうと思っています。本当、ありがたいです。 さて、担当が職業安定部の方ということもあり、ハローワーク採用を推奨するシナジーとしては、 とても相性が良いというか、とても親和性の高いセミナー内容となりました。 終始「ハローワークを活用しましょう」という職業安定部の回し者感があふれる講演でしたが、 終了後は想像以上に質問をたくさんいただいてそれだけ皆様の関心が高いテーマだったのだとあらためて実感しています。 私が提唱している採用の切り口や手順は、過去様々なセミナーでお伝えしてきているので、聞かれた方も多いと思います。 そのため、今回ご紹介するのは、《社員のマネジメントについて》にさせてもらいます。 これについては、モチベーションサイクル理論を提唱している、 フレデリック・ハーズバーグ氏のデータに基づいてお話ししました。 この理論は、 近年モチベーションをいかに管理するかという理論が進化しているなかの土台となる理論です。 この理論の特性としては、「満足要因」と「衛生要因」という2種類あるというもの。 衛生要因というのは、それがないと不満が高まるが、 それらがいくらたくさんあったとしても満足や納得にはつながらない要素です。 たとえば、給与が高い、残業が少ない、休日が多い、会社のネームバリューがある、快適なオフィスなどです。 いずれも仕事の中身とは関係ありません。 一方満足要因は、達成する、承認される、責任を持つなど、 仕事それ自体がもたらすやる気の要素です。 これが満たされると仕事が楽しくなり、さらにやる気が出てくるというものです。 ここに上げた満足要因というのは、 それぞれが単体で存在しているわけではなく、密接に関連しています。 ですから、 それをつなげて上手くサイクルにしていけば、内発的動機を高め続けられる、ということです。 それは、構造的には以下のようにとても簡単なことです。 ①ちょうどよいレベルの機会を与える ↓ ②その機会に対して、上手く乗り越えていけるよう支援する ↓ ③成功したら正当に評価する。その評価を周囲で共有し、承認する ↓ ④周囲の承認と同時に、昇給や昇進など会社として報酬を与える ↓ ⑤1つの困難を乗り越えたら、その成長に見合う程度の難易度の機会を再度与える モチベーションのサイクルは、シンプルにいえば、これだけなのです。 平たく言えば「機会 → 支援 → 評価 → 承認 → 報酬」のサイクル。 そうすれば、社員はいつも真剣に仕事に向き合い、努力や工夫の対価として、周囲からの評価や自信の成長を手に入れることが できます。それらの集積が、会社の業績にもつながっていくでしょう。 そうお伝えすると簡単なようですが、現実のマネジメントはまったくこの通りにはいきません。 なぜかというと、結局の所は、機会の与え方が難しいのです。 エドウィンロックという研究者が、 《人はどのような目標を与えたときに、最大の成果を出すのか》という研究を行いました。 結果、一つの答えが導き出されましたが。それは「できるかできないか、ギリギリの線」で目標を提示したときでした。 つまり、易しすぎても、難しすぎてもダメ。 そして私自身がよく社内で言っているのが「逃げ場をなくす」ということ。 兼務で業務に取り組んだり、曖昧な目標設定は格好の逃げ場となりますので、 なくすことが大切です。 そして、追加してお伝えしたのが、あまりに当たり前のことで見落とされがちですが、 部下に適切な機会を与えるためにいちばん大切なことは、部下一人ひとりをよく見るということです。 人によって「できるかできないかギリギリの線」や「逃げ場」は大きく違います。 年齢や部署が一緒でも、「ギリギリの線」は千差万別。 ここを一緒くたに共通の目標を設定してしまってはいけません。 部下の成長と成果につながるような適切な機会を与えるためには、一人ひとりの能力、性格を見極めなくてはなりません。 そのためには査定前とか、目標設定時期だけ話をするのでは情報が不足してしまいます。 部下を連続的にずっと見続けていくこと。これが上司として非常に大きな役割となるわけです。 あたりまえのような話ですが、悩むのであれば、何をするにしても、ここをやりきってから。 まずは「機会 → 支援 → 評価 → 承認 → 報酬」のサイクルをみなさんもぜひ振り返ってみてください。

乾 恵

好きを語るのは難しい

とてもラッキーなことに、あなたには大好きな彼か彼女がいるとしましょう。 あなたは、相手のどこが好きなのか、明確に語ることができるでしょうか。 「優しいところ」「料理が上手」「子供好き」いろいろな要素を並べることによって、 相手の良いところを語ることはカンタンです。 ではあなたは優しくて、料理がうまくて、子供が好きな人であれば、 どういった人でも付き合えるのでしょうか。 当然、そうではないはずです。 あなたが大好きな相手は、確かに優しく、料理がうまく、子供好きかもしれませんが、 それはその人の情報の一部でしかありません。 あなたがつきあいたいのはそういう条件を兼ね備えた人ではなく、 「私が好きになった人」であるはずです。 大好きな人が仮に料理が下手くそだとしても、 あなたはもっと他に相手の良いところを見つけるでしょう。 こういう条件だから好きになったということではなく、好きになった人はこういう良いところがあるよね。 というのが正しい表現ではないでしょうか。 好きになってしまえば、良いところはいくらでも見つかるものです。 しかし、あなたは相手が誰でも好きになるわけではありません。 やはりあなたには、好きになる相手とならない相手がいるはずです。 では、その違いは何なのでしょう。 実はそれを明確に語るのは、想像しているよりもずっと難しいものです。 こういう人は好きではない。 こういう人とは付き合いたくない。 そういったネガティブなポイントを整理することは決して難しいものではありません。 あのお店に行かない理由。 辛いものが苦手で…。と選択するのは簡単です。 服に匂いがつくから、タバコ吸う人とは旅行には行きたくないんです。 こういったものであれば、明確に判断もできるし、話もできる。 でも、反対に、このレストランが好きな理由とか、 この人と一緒にいたい理由みたいなものは、一言で表現するのはとても難しいものです。 それは、断片的な条件ではなく、 いろんなものが複合的に入り混じって形作られているからです。 嫌いになるのは、たった1つの明確な理由があるだけで十分です。 しかし、1つの条件だけで、人を好きになることは、ほとんどない。 犬をイジメていたら、その人のことを嫌いになるには十分です。 でも、犬が大好きだからという理由だけでは、付き合ったりはしません。 選ばない理由を語ることは簡単ですが 選ぶ理由を明確に語ることは簡単ではないのです。 では、選ぶ理由が語れないと何か問題はあるのでしょうか。 正直、恋愛においてはさほど問題はありません。 理由などなくても好きだという事実が何よりも重要なので… ですが、ビジネスにおいては、事情が変わります。 顧客自身が選んだ理由を明確に語ってくれないと、口コミにならないわけです。 「あそこの会社、いい感じだよ!」「あなたがそう言うなら、仕事頼んでみようかな?」と行動してくれればそれでも良いのです。 でも、実際に何が良いのかがわからない…。違いがよくわからない…。結局途中で発注をやめてしまった。 なんていうこともあるでしょう。 口コミというのは、「自分がそこで買う理由」をきちんと伝えてくれることが重要です。 「仕事が早いんだよね〜」「仕事が丁寧なんだよね」 「知識が豊富で、仕事を任せておけば良いので安心なんだよね」 こんな感じで、相手が選別できるような情報を口コミでしてもらう。 これが口コミの本質だと言えます。 小さな会社は”顧客にどのように語ってほしいのか” 自分たちが決めていかないといけないわけです。 ここが曖昧なまま、良さそうなものを羅列していくことで、 顧客が言葉にできない「なんとなく、いい」を作り込んでしまうもの。 「なんとなく、いい」は、決して悪くないのですが、「言葉にできる、良さ」を持たない限り、 顧客が口コミしてくれる可能性は極端に低くなるわけです。 口コミ・紹介は、経営資源が乏しい中小企業にとっては、とても重要です。 自社を、どう紹介して欲しいのか。 言葉にする努力は、本当に欠かせません。

乾 恵

緊急企画!ウェブ合同企業説明会3月12日に開催決定!

今、日本は新型コロナウイルス感染症広がりにより大規模なイベントなどが開催できない状況です。 その影響を大きく受けているうちのひとつが、2021年卒業予定の学生と採用を予定している企業です。 全国から参加者が集まるイベントの延期または中止が相次ぎ、 さらには学内で開催される予定だった合同企業説明会まで中止になっています。 弊社でも就職活動支援を行っている学生から多くの就活に対する不安を耳にしており、 なにかできることはないかと考え、【HIROSHIMA Web EXPO 2021】を開催する運びとなりました。 本イベントでは【Zoom】というWeb会議システムを活用し、 学生が気になる企業の企業説明を聞くことができるよう準備を進めています。 システムの関係上、ご参加いただける学生数に限りがございます。 ご興味がある対象学生の方はお早めにお申し込みをお願い致します! イベント情報はこちら

乾 恵

雇用の流動性が高まる可能性

”終身雇用”や”1社勤め”という言葉が本当に薄くなってきたように感じています。 2020年はそれが顕著に現れてくるのではないでしょうか。 世の中の流れは副業推進など時代は変わろうとしています。 よく30年スパンで、市場が大きく変わるということを耳にします。 1990年にバブルがはじけ、そこから30年が経とうとしているのです。 就職というのは職に就くと書きますが、今まではどちらかというと就社のほうがとても近いと思っています。 職に就くのではなく会社に就くという考えです。 終身雇用もそのような考えから言われていました。 日本の給与は職能給から職務給に変わっていっています。 よく勘違いされるのが職能給の「能力」とは自身のスキルというわけではないということです。 「能力」=「長く続ける」という意味を示しています。 長く続けることがその人の能力だということ。 職務給は違います。 業務の難しい、簡単で給料が決まっていくという考え方です。 いわゆる欧米型(ジョブ型)と言われることもあります。 同一労働同一賃金の考えはまさにその流れなのだと思います。 もちろん一気に変わるというのは難しいかもしれませんが 日本はその方向に舵を切っています。 働く人達もちょっとずつ気づいていっています。 スマートフォンがこれだけ普及していて、たくさんの情報がある中で必ず気づくと思います。 そうすると雇用の流動性が高まる確率は非常に高いと思います。 ---------------------------------------------------------------------------------------- 転職が当たり前のようになっていきます。 大企業ほど中途採用には世間体を非常に気にするので比較消極的ですが、 以前に比べると積極的に活動をしております。 トヨタ自動車は2019年度は中途採用の比率を3割まで引き上げ、 最終的には5割にする方針を明らかにしています。 新卒一括採用にこだわっていると組織も運営できなくなるということです。 また政府が雇用制度改革の一環として、 企業に対して中途使用の比率を公表するように義務付ける方針を固めました。 どんどんこの市場がオープンになっていくことでしょう。 転職を少しでも考えている人は「転職ってよくないもの」というマインドが少しあったとして、 こういった情報に触れることで一歩を踏み出す可能性があります。 新卒も中途採用も受け入れる体制を少しでも構築するように企業も努めなければなりません。 そして、去っていくということも覚悟しながら定着する仕組みをちゃんと作っていかなければならないのです。

乾 恵

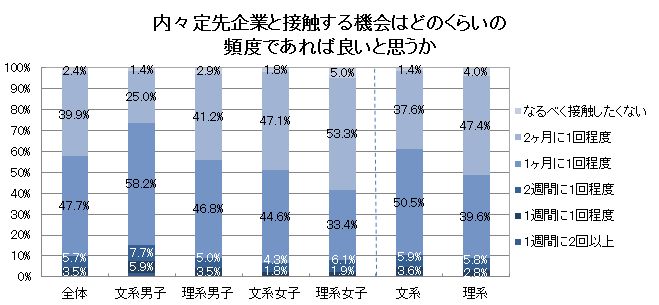

内定者フォローで間違いやすいところ

昨年はリクルートの内定辞退の予測するデータを販売していたとして とても大きなニュースになりました。 それくらい内定者が辞退することの損失は大きいのだと思います。 おそらく内定辞退でテンションの下がる経験は人事を担当される方は誰しもご経験があるのではないかと思います。 学生は内々定企業とどれくらい接触したいかというアンケートデータが出ていました。 一番多いのが1ヶ月に一回程度47.7%、次に2ヶ月に二回程度39.9%というデータが出ています。 出展:マイナビサポネット 約9割近い方が2ヶ月に1~2回の接触したいと思っているそうです。 ではなぜ学生は企業と接触したいのでしょうか。 それは「不安」だからです。 様々な学生と話をしますが、決まったあとに本当にその企業で大丈夫なのか。 自分は合っているのか。というような悩みが出てきます。 Amazonのカートに入れて決済までに悩むのと同じ心理ですね。 ただ接点を持てばよいかというとそういうわけではありません。 ご飯を食べに行けば良いという話でもありません。 出展:マイナビサポネット 私もよく内定者フォローをしているのだが徐々に参加されなくなるという話を聞きます。 大体が月に一回の食事会をしています。 接触はしないといけないのですが、ただ単純に接触すれば良いというものではありません。 学生はわがままなのです(笑) 出典:マイナビサポネット 内定者がなにを求めているのか、必要にしているのかをちゃんと把握して それを実行しなければならないのです。 そこを履き違えると内定辞退は増えていきます。 学生は不安なのでその安心がほしいのです。 不安感を増幅させてしまうかもしれません。 学生がなにを求めているのか。何を必要としているのか。 企業としてなにを必要としているのか。 そこを合わせる場でもあるのです。 私が経験から言えるのは即戦力化を考えることです。 よく入社してから教育して育てるというお話も聞きます。 私も社内でも反発など「忙しいのに入ってからで良いじゃないか」というような声を聞きました。 しかし、内定者は社内の人と人間関係を作りたいという思いや社会に出たら活躍したいという考えを持っているので、 インターンシップという形でちゃんと接点を作りながら育てたほうが良いでのです。 そうやって会社に慣れさせるというのは食事の場だけでなく、 一緒に仕事をすることでちゃんと関係性を築くことが必要なのです。

乾 恵

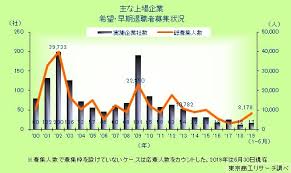

早期離職者を募って向かう先

2019年上半期の早期退職募集人数が発表されました。 1月から6月での募集人数は8,178人で早期退職の募集が出たそうです。 1年間を見ると余裕で1万人は超えていますね。 2018年の早期退職募集人数は年間で4,000人程度でした。 2019年の上半期は2018年の年間募集人数の2倍近い人数です。 資料:東京商工リサーチ 一番多かったのが富士通の2,800名で、業種別に見ると業績不振の電気機器の会社が目立ちます。 年齢で言うと45歳〜50歳以上の役職者以外の人が対象になっています。 定年を伸ばそうと言われているこの時代に、相反している気がしますね。 2020年はさらに加速していくのではないかと予測されています。 一方で新卒採用などの若手採用は止めないようです。 少子高齢化問題とは逆の方向ですよね。 これからの経営戦略において《どう舵を切るのか》というポイントが出てくると思います。 大手企業はどんどん若い人たちを囲い込み 45歳以上の人たちは放出していく。 採用難はしばらくは続くと言われている中、都心では仕事がなく彷徨っている人がいるかもしれません。 地元に帰ろうにも家を買ってしまっていて、出れない。 起業しようと思うがその勇気がない。 いろんな人が出てくるのではないかと思います。 逆に本当に優秀な層はこの背景をしっかりと理解しているため 大手企業に1〜2年勤めてスタートアップ企業に転職することも多くなってくるでしょう。 様々な選択肢がある中、方向性を決めなければいけません。 もちろん今まで通りには行かないでしょう。 IT、RPA、AIは自分たちの知らないところで大きく変化しています。 どんな会社にして、どういう目的で会社経営をしていくのか しっかり考えて実行していかなければならないのです。 なんとなくうまくいっていたことがそうではなくなると思っています。 社員、お客様、関わる協力会社がいる限り、事業やサービスを止めてはいけません。 止まらないようにちゃんと学び続けて、 しっかりと足元を見ながら上を見上げ、理想とする会社経営の実現を目指していかなければならないのです。

乾 恵

採用メソッド完全比較ガイド

[mwform_formkey key="561827"]

乾 恵

ハローワークでお金をかけない採用を

今、ハローワークは 一部の会社にとって 採用のブルーオーシャンになっています。 その背景にはスマホ普及の 後押しがあります。 みなさんは何か調べるときに スマホを使いませんか? 今スマホで「求人」と入力すると、 なぜかハローワークの案件も たくさん上位表示されます。 お金も支払ってもいないのに なぜこんなことが起きているのでしょう? 実は、ハローワーク求人は 私たちの想像を超えるある意外な 変化が起きています。 そのポイントをおさえれば ハローワークに求人を出すだけで スマホの検索にハローワークの 求人を表示させることができるのです。 求職者から見れば 媒体が有料媒体なのか 無料媒体なんてことは関係ありません。 その求人情報が自分にとって ぐっとくる求人なのか、 マッチする情報なのか。 重要なのは、ただそれだけ。 昔、採用コンサルという 仕事をしていたのですが、 どんなに素晴らしいアイデアを出しても、 結局は広告掲載費が必要でした。 でもハローワークであれば 掲載費は無料です。 掲載費が無料なだけでなく、 掲載期間も無期限です。 ハローワークだけで 全ての採用が完結するとは言いませんが ハローワークを活用しないのは、 あまりにも勿体無い話なのです。 ハローワークは 日本最大の無料求人媒体であり、 日本最大の無料人材紹介所でもあるのです。 ここをしっかりと活用した 求人広告をつくりこみ成果を出すサービス。 ハローワークの 掲載費は無料。 掲載費が無料なだけでなく、 掲載期間も無期限。 お金を払い続ける採用活動から お金を払わなくても集まる経営への変革サポート。 それが、ゼロルート [mwform_formkey key="219251"]

乾 恵

入社5ヶ月を振り返って

読者のみなさまこんにちは 金曜担当の中田です。 いよいよブログリレーも最終週になりました。 本日はこれまでの5ヶ月を振り返り 感じたことや決意を発表いたします。 今時の新入社員はこんな感じなんだな と思いながら読んでいただければと思います。 入社当初は電話も取れず、 本当に学生のインターンシップと変わらないか それ以下の働きぶりだったと感じています。 今もまだまだ分からないことだらけで 会社のお荷物だなぁと感じることも度々ありますし かといって人は急にレベルアップもしないので もがき考える毎日です。 さてさて、そんなときに人生の先輩の言葉が心に響きます。 それは「最初は深く考えずにただやるしかない」という言葉です。 うまくできない・・・とか どうすればもっとできるんだ・・・とか 考えてもしょうがないんですよね。 圧倒的に経験や業務時間が足りないので 工夫しようもないのだと思います。 なので、深く考えてうじうじ悩むより まずは目の前の仕事をただただ真剣に終わらせる ということをしたいと思います。 私はこの言葉でだいぶ心が軽くなったように思えます。 なので責任感の強い人や 真面目なタイプの人には 「考えずにとにかくやれ!」は効果的なアドバイスかもしれません。 (言い方は大事ですが・・・) 私は現在社長の学校「プレジデントアカデミー」の 運営を担当しています。 お客様のほとんどが役員の方で 立場もスキルも桁違いの方達ばかりです。 いずれプレジデントアカデミーの講師として そんな役員の方達に経営を語る立場になるわけですから 途方も無いくらい勉強しないといけないことは 間違いありません。 とはいえそんな遠い道のりを 眺めていては気持ちが乗らないもの。。。 「千里の道も一歩から」という言葉の通り 毎週1冊本を読むという小さな一歩から 頑張りたいと思います。 もしプレジデントアカデミーに興味がある という方がいらっしゃいましたら こちらに私が作ったセミナー情報ページがありますので どうぞご覧ください。 https://www.kk-synergy.co.jp/event/ 【今週の何切る?】 さてさてやってまいりました。 今週でブログリレーも終了ということで 本日は答えのみになります。 では先週の模範解答です。 東1局 自分は東家 ドラは3マン 7巡目でした。 写りが悪くて申し訳ありません。 三色も見えるしドラはマンズの3だし悩ましい手ですね〜 この手は早さよりも 何を切ると何点になるかしっかり意識しなければいけません。 そのため、最も手が広くなるが マンズの9をツモるとリーチのみになる マンズの3は違います。 その次に早く、かつ点も高くなりやすいものを切ります それはマンズの7です。 マンズの4がくれば言うことなしですが 仮にマンズの5、マンズの8が来ても ピンズの2・5待ちでタンヤオが確定します。 先にピンズの2・5が埋まっても ピンズの6を切れば マンズの4の嵌張待ちにななりますが ダマテンでもタンヤオ三色ドラ1のマンガンです。 マンズの4が極端に少なければ マンズの3を切ってマンズの5・8待ちのタンヤオ確定リーチもありかもしれません。 ちなみにピンズの6切りは受け入れ枚数が マンズの3切りに比べて14枚も少ないのでやめたほうが良さそうです。 ご参加いただいた皆様 ありがとうございました。 問題を載せながらも私も勉強になりました。 私中田はいつでも麻雀の対戦相手を求めておりますので いつでも080-2946-8020までご連絡ください。(SMSも受け付けています。) それではまたどこかでお会いしましょう。

乾 恵

採用と成長

こんにちは。 木曜日担当の徳永です。 先週の土日は姫路でゆっくりのんびり過ごしてきました。 姫路セントラルパークという、 知名度が低いとされるテーマパークにも行ってきましたが、、、 結論、とてもよかったです。 非常にパーク内も広く、 遊ぶところも多かったです。 冬場はスケートなどができると言う事でしたので、 ぜひ行ってみたいと感じました。 さて、ブログリレーラストのテーマは、 【採用と成長】です。 採用を担当される方は今、 とても苦労されている方が多いのではないでしょうか。 今回私がお伝えしたいのは、 「苦労していても妥協はしてはいけない。」ということです。 採用ができないからといって、 選考基準を緩めてしまってはいませんか? 仕事柄採用のお悩みをよく耳にしますが、 最近よく耳にするのは「採用したけど、定着しない。。。」ということです。 よくよく話を聞いてみると、 例年の採用基準としては、通していなかった学生も採用してみた所、 やはり仕事に合わず辞めてしまうだけでなく、周囲の学生も辞めてしまったとのこと。 採用担当の方からしてみれば、泣きたくなるような事件です。 しかし、事実としてこのようなことは起こりうるということを知っておいてください。 採用基準を落として学生を採るということは、 学生にとっても、もちろん企業にとってもメリットは無いのです。 採用基準を落とさずに如何にして 採用を成功させるのか。 難しい問題ではありますが、 ぜひここにワクワクを感じながら、採用活動を行っていただきたいです。 たとえ採用人数を計画どおり達成したとしても、 ゴールはその後ろにあります。 「社員が成長し、やりがいを感じながら働きかつ、企業の利益も出る。」 ここを目指すためには、採用という節をゴールにするのではなく、 もっと先をゴールにする必要があります。 しっかりと計画段階からゴールを見据え、 来る21卒採用についても行動がすすめていけたらと思います。 さて、3ヶ月のブログリレー、私の曜日は終了となりました。 全体のテーマとして、【採用】的なことを渡してもらい書き続けました。 よくよく自分を振り返ってみるとスポーツをするのが好きな自分以外に、 旅行によく行く自分が見えてきたり(ブログ中では出てきませんでしたが、、、) 自分にとっても新たな発見があるよい3ヶ月でした。 このブログを企画してくれた、樋野くんには感謝です(^^) またどこかでブログを書く時がありましたら、 その時も暖かく見守っていただければと思います。

乾 恵