ALL

2020年

ウィズコロナ時代の採用 〜データから読み解く!求職者から応募を獲得するための方法〜

こんにちは! シナジーの徳永です! 入社してから採用に関する 様々な現場も見させていただきました。 今回は、新型コロナウイルスの感染拡大により、 求職者の動きがどのように変わっていったのか 実際の数値をあげながら、紹介していきたいと思います。 == 【求職者の現在の気持ち】 新型コロナウイルスの影響により、 多くの企業・労働者・求職者が頭を抱えています。 今回は緊急事態宣言が解除された今の 【求職者の気持ち】についてお伝えします。 ※エン・ジャパン株式会社様のデータ参照 2020年6月時点での求職者の動きについてですが、 20代、30代が多くを占める調査のうち 約40%の求職者が 新型コロナウイルスの流行以前から 転職活動をしているようです。 (約800名に調査した結果) 求職者の転職活動開始タイミングは 新型コロナウイルスの影響で 後ろ倒しにされるということは 少なかったようです。 求職者が 新型コロナウイルスの影響を受けているのは、 【求人数の減少】【選考の長期化】といった部分です。 実際に広島労働局の調べによると この広島県でも 2020年1月から2020年5月にかけて 約6000件の求人減少が見られます。 求人が減少することにより 求職者は自分のやりたい仕事を 見つけることができず、 とりあえず就職することを 考えてしまうという声もありました。 その他の求職者の声には、 「選考にかかる時間が長くなり早く働きはじめて生活を安定させたい。」 「オンラインでの面接ができるのかどうか、リモートワークを取り入れているのか?が気になる。」 というものもありました。 今から求人を出そうとお考えの皆様は 1.選考期間をなるべく短くすることで他社との差別化を行う 2.オンライン面接やリモートワークができる環境を今から作り上げていく という部分を重視していただければと思います。 それでは、本日はこれにて(^^)

乾 恵

「withコロナ時代の採用活動。オンラインでインターンシップを行うための3つのツールとその方法」

新型コロナウイルスの感染拡大が 進んでいます。 東京では、連日3桁を超える 感染者数が出ており、 広島県や岡山県でも クラスター感染が相次いで起こり、 日に日に感染者数が増えています。 そのような状況で 企業の採用活動で議題に上がるのが 「夏季インターンシップを実施するかどうか。」 中には延期したり、 中止にされた企業の方も いらっしゃるのではないでしょうか? 「オンラインでは満足度が下がる」 「オンラインでは情報共有やディスカッションが難しい」 そのような不安を抱いている方も いらっしゃると思います。 しかし、 様々なオンラインツールを利用すれば 質の高いインターンシップを 実施することが可能です。 学生は新型コロナウイルスの影響で 就職できるのかすごく不安に感じています。 そして、今の時期から 積極的に就職活動を行い、 何かできることはないか必死に探しています。 どの企業もインターンシップの開催を迷っている今だからこそ、 オンラインで開催して、 多くの学生に参加してもらいましょう。 それでは、 オンライン開催するためのツールをご紹介します! グループ分けや遠隔操作もできる! オンラインビデオ会議ツール”Zoom” ご存知の方、使用されたことがある方も多いのではないでしょうか? 弊社でも積極的に活用しています。 Zoomの良いところは、 他のものに比べて回線が安定しており、 画面共有や動画共有の機能もついています。 また最大で500人まで参加可能で、 参加者をグループにわけ、 グループごとに話をすることができる ブレイクアウトルームという機能もあります。 このブレイクアウトルームを使い、 グループワークも行うことができます。 また、意外と知られていないのですが、 遠隔操作機能もあります。 例えば、参加者が使い方が分からず 困っている場合、遠隔操作機能を使い、 操作を手伝うことも可能です。 リアルタイムで共同編集可能!グーグルスライド 続いてご紹介するのが、 グーグルスライドと呼ばれるものです。 この特徴が、 クラウドで管理されており、 1つのデータを複数の人で 管理することが可能ということです。 つまり、 資料の作成を行う際、 オンラインであれば、 リアルタイムで複数の人が編集することが可能です。 オンラインで インターンシップを行う場合、 学生にグループワークを 行なってもらい、 発表資料を作成してもらうこともあると思います。 その場合、 オンラインで発表資料を共有しながら 作成することが可能になります。 他のアプリと連携可能! コミュニケーションツール”Slack” 続いてご紹介するのが コミュニケーションツールであるSlack。 基本的には、 チャット機能がメインですが、 役割分担機能やチャネルと呼ばれるグループ機能があります。 他のチャットツールと違う点が2点あります。 ①チャットごとに優先度、重要度が設定できる メールやそのほかの チャットツールだと、 ついつい 見逃してしまうことが多いですが、 重要事項をマークすること ができるため、 見逃しが少ないです。 ②他のアプリと連携できる 今回紹介した Zoomやグーグルスライドなどと 連携することができます。 連携することで、 Slack内で、Zoomミーティングを 開始することができたり、 Slack内で、 グーグルスライドの 新規フォルダを作成したり することが可能です。 わざわざそれぞれのアプリを 開く動作が必要なく、 Slack1つで様々なアプリを 使用することができます。 そのため、学生側も混乱することが 少なくなります。 また、Slackはその他にも ドロップボックスやsalesforceなどとも 連携することが可能です。 以上、オンラインインターンシップを 開催するために 便利な3つのツールをご紹介しました。 これらのツールを使いこなし、 このような時期でも採用活動を 行えるような一助になれば幸いです。 これらのツールについて お聞きしたいことあれば お気軽にお問い合わせください!

乾 恵

○書籍紹介【テレワーク導入・実践ガイド】

今回ご紹介するのは今泉千明さん・中島康之さん共著の 「テレワーク導入・実践ガイド」です。 題名から察していただいたかと思いますが 本書は今年コロナに次いで流行した テレワークについて 導入方法や実践事例などを 事細かに記してある本です。 本腰を入れてテレワークに取り組みたいという方は ぜひ本書を見ていただければと思います。 今回はテレワークについてイマイチ分からないという方や 本当に効果があるのか疑われている方に向けて テレワークの概要についてお伝え致します。 ①そもそもテレワークとは? テレワークとは tele(離れて)とwork(仕事)を組み合わせた造語で 場所や時間に囚われない柔軟な働き方を意味します。 テレワークを分類すると ①自宅で働く在宅勤務 ②移動中や出先で働くモバイルワーク ③本拠地以外の施設で働くサテライトオフィス勤務 という3つがあります。 テレワークというと在宅勤務をイメージされる方が多いと思います。 またコロナで1番増えたのも間違いなく在宅勤務ですね。 在宅勤務と言いますと、 1週間のうち全て家で仕事をするイメージがありますが 実は日本で在宅勤務を導入している企業の多くが 1週間のうち、1日〜2日を在宅勤務にしているのです。 会社に出勤する方が多いのですね。 モバイルワークは交通機関やカフェなど出先で仕事をすることです。 営業職の方なんかはいちいち会社に戻らない方が 移動コストを抑えられたり、 訪問先の依頼にすぐ答えられたりと 効果が分かりやすいです。 サテライトオフィス勤務は少し大きな企業向けです。 本社以外でスペースを借り、 そこで仕事をしても良い というやり方です。 例えばコワーキングスペースなどを 会社で借りて使わせたりします。 わざわざ本社に行く必要がないのであれば 楽でいいですよね。 ②テレワークのメリットは? テレワークのメリットは 当然社員の定着や移動コストの削減 というところになりますが 実は採用においても有利になります。 人口の減少に伴って 20代30代で体力のある男性という これまで1番採用したかった層が 圧倒的に足りなくなりました。 そこで周りの企業が目を向け始めたのが 育児や介護などでフルタイムには働けない 障害があり、移動が難しい ワークライフバランスを重視したい けれども仕事の能力は十分にあるという方 こういった方達を取り込めるのが テレワークです。 ・採用ができなくて困っている ・応募してくる人がフルタイムは難しい人ばかり ・社員が出産と共にそのまま辞めてしまう このような悩みをお持ちの方で 仕事の一部が社外でもできる という方はテレワークに取り組んでみては いかがでしょうか。

乾 恵

仕組み化ツールのご紹介:お悩み別ITツール

多くの皆さまが抱えられているだろう お悩みごとにITツールをご紹介いたします。 ○本日ご紹介するシステムラインナップ ①営業案件や顧客情報を社内で共有できるシステム ②給与計算システム ③情報の発信・共有を行うシステム それでは早速ご紹介してまいります。 ①営業案件や顧客情報を社内で共有できるシステムはないものか。。。 ------------------共有システムがあるとこんなことが実現できます------------------ ・今まで担当者ごとに個別管理していた情報を一括で見ることができる ・案件の内容や進捗状況がひと目で分かるため、具体的なアドバイスができる ・担当者ごとの情報を集計する手間がなくなり、別の仕事に時間が割ける ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 上記を実現するおすすめITツール ②手入力での給与計算をなんとか効率化できないものか。。。 ------------------給与計算の効率化をすることでこんなことが実現できます------------------ ・従業員の出退勤打刻をリアルタイムに自動集計できる(残業規制も自動で警告!) ・有給日数を従業員が自分で確認でき、従業員からの問合せで時間がとられない ・データがクラウド上に保存されるため、災害などの”もしも”のときにも安心 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 上記を実現するおすすめITツール ③情報の発信・共有をどこからでもできるようならないものか。。。 ------------情報の発信・共有ができるようになるとこんなことが実現できます----------- ・在宅勤務ができるようになる ・移動時間、コストを削減して営業活動を行える ・クラウド保存が主流なのでファイルサーバーの容量の心配がいらない ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 上記を実現するおすすめITツール その他仕組み化ツールに関するお問い合わせは、 小濱 亮介(ohama ryousuke)までお願いします。 約10年間様々なツールを利用した経験から、 皆様のご状況にあったツールのご提案もできるかと思います。

乾 恵

若者の働くモチベーションをあげるための上司の行動3つとは??

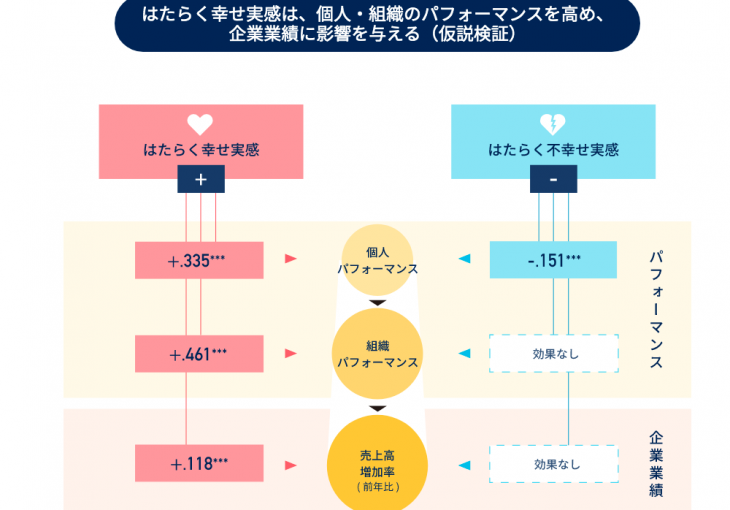

今回は、 働く人の幸福度について、 パーソル総合研究所が行なった 「はたらく人の幸福学プロジェクト」についての 調査結果をもとにご紹介するとともに どうすれば新入社員や部下の働く幸福度が上がるのか についてご紹介致します! パーソルが行なったこのプロジェクトは これからの幸せなはたらき方を探求することで、 経営における従業員の実践的なマネジメントについて 提案しています。 働く幸せを実感している人は 個人のパフォーマンスが上昇し、 組織に実感している人が多いほど、 会社の業績が良くなることが明らかになっています。 では、 はたらくことを通じて幸せを実感している人は どのくらいいるのでしょうか? この調査によると、 44.0%の人が働くことで幸せを実感しています。 それとは逆に 20.2%の人が働くことで不幸せを実感しています。 また、働くことで幸せを実感している人は 自由業(フリーランス)、自営業の人の割合が高く、 正社員の人は低い傾向にあることがわかりました。 特に正社員の中でも、 若い社員であればあるほど、 働くことで幸せを実感している人が 少ないという調査結果が出ています。 逆に、正社員の中でも、 年齢や役職が上がるにつれて 働く幸せを実感している人が 多いという調査結果が出ています。 なぜ若い人ほど 働く幸せを実感する人が少ないのでしょうか?? 原因は多くありますが、 その1つに自己決定の少なさにある と言われています。 仕方のないことではありますが、 若い社員は裁量がどうしても少ないです。 ではどうすれば 若い社員の幸せの幸福度を あげることができるのでしょうか? ポイントは3つあります。 ①個人の仕事の目標設定を一緒に考える 組織や部署ごとの目標はあると思います。 それを達成するための個人の目標はもちろん、 その人のキャリアプランに合わせた 仕事の目標を一緒に立ててあげることが重要です。 成果目標はもちろん、 成果目標を達成するための 行動目標も具体的に立ててあげること が重要になります。 目標を共有することで、 承認欲求を満たすことができるとともに 自分が進む方向性がわかり、 安心して行動に移すことができます。 ②適切な評価 仕事ぶりに合った適切な評価をしてあげることが重要です。 数値的に分かる評価はもちろん、 行動や仕事ぶりもしっかり評価してあげることで 若い社員のはたらく幸せの実感をあげることができます。 ③ねぎらいの言葉をかける 日頃から気にかけてくれれば 誰でも嬉しいです。 特に、 在宅勤務やリモートワークが増え、 社内のコミュニケーションが希薄に なってきている今だからこそ、 しっかりとねぎらいの言葉を かけることが重要になります。 そのためにも オンラインミーティングの 何気ない会話だけでなく、 社内SNSも 有効に使いましょう。 以上、 現在のはたらく幸せ実感度と 幸せ実感度をあげる具体的な 方法についてお伝えしました。 ぜひ、 実践されてみてください。

乾 恵

適正に理解することと矛盾に気づくこと

6月上旬に新型コロナウイルスの感染拡大に 伴う雇用情勢の悪化に対応するため、 政府は休業手当を受けることができなかった労働者向けの 給付金を創設することを柱とする雇用保険法の臨時特例法案を決定しました。 新型コロナの影響で休業させられたにも関わらず、 休業手当を支払われなかった中小企業の労働者が直接申請するもの。 休業する前の賃金の80%の休業日数に応じて支給するそうで、 月額の上限は33万円と言われています。 経営者からすると非常に「???」が浮かびます。 もう少し整理すると 上限の33万円という数字は、 上限額を引き上げた後の雇用調整助成金の一月分に相当する金額に合わせている (引き上げ後の上限額15,000円×22日(=一般的な1ヶ月当たりの勤務日数)) 失業手当の額と比較してみると、 失業手当の日額は、 直近6ヶ月の賃金から算出された賃金日額の50~80%(60歳未満の場合)で、 その上限額は15,000円である。 新設される給付金の具体的な算出方法はわからないが、 失業手当を上回る水準にはなりそうです。 そして重要なのが給付金の支給方法で、 おそらく事業主を介さず、 労働者が直接ハローワークとやり取りする仕組みだと想定されます。 これは事業主が休業手当を払わなくて良いとは一言も書いていません。 雇用調整助成金が90%でるので、 社員に90%を払うという間違った情報を伝えた方も多かったのではないでしょうか。 上限(当時8,330円)や平均賃金が漏れてしまうケースです。 同じ用に今回の給付金も制度が独り歩きをしており 「休業の給付金が政府から出るので、休業手当は支払わない」 と言い出す会社が出てきています。 まだまだ曖昧で、矛盾を多く抱えています。 帰休の場合は必ず会社は休業手当を支払わなくてなりません。 ちゃんとした情報を伝えられるように、 困ったら社労士さんに確認するか労働局へ問い合わせた方が良いです。 情報をとり整理して、正式なものとして従業員には伝えていきましょう。

乾 恵

<悲報>ITで仕事を失うのは、自分だった件

コロナによって 従業員を雇うという リスクが顕著になりました。 経営者は真っ青です。 しかし従業員は 口では「まずいっすね」 と、言いつつも、どこか他人ごと。 社員の補償水準がそのまま 経営リスクとなり会社を直撃します。 従業員を 雇うべきか 雇わぬべきか。 人を雇わなければ 商売が成り立たない ビジネスモデルもあるため ことはそう単純では ありませんが 経営者としては 少しでもムダな従業員は 抱えたくないというのが 本音でしょう。 そうなると真っ先に 不要になるのが ”働かないおじさん”です。 ”働かないおじさん”は 働いていないように見える または 働いていても生産性が低い 従業員を指す言葉ですが 中高年に多いため ”働かないおじさん”と 表現されています。 ”働かないおじさん”の特徴は 年齢があがったことにより ・生産性が低下 ・ITについていけない ・新しいことを覚えられない というような特徴があります。 わかります。 こういった生産性の低い おじさんが企業で不要というのは。 ただ ”働かないおじさん” より ちゃんと働いてきた 業務管理者も急激に いらなくなります。 あと2〜3年で 業務管理者は 職を失うでしょうね。 これは自分自身が 会社でSalesforceという 営業や社内業務を可視化 させる業務管理ツールを 使って実感したことです。 少なくとも 自分が働いている 会社ではSalesforceを 約4年活用していますが 本当に多くの業務が自動化 されています。 会社の業績を大きく左右する 営業活動においても 担当別またはチーム全体の 売上予測をリアルタイムで 確認できます。 受注確度ごとの管理や、 現状に近いシビアな 売上予測の管理、 営業のポイントになる 部分をシビアに把握して ある程度沿って入力をすれば これまでは管理者が 会議などで追いかけてきた 情報がリアルタイムで見え 業務の判断がいつでもできます。 そうなれば、 むしろ判断の必要さえ なくなります。 さすがに0人にならない かもしれませんが 3人いた管理者が 1人で十分なんてことは ドンドン出てくるでしょう。 管理者が2人不要になれば 営業利益で 1000〜2000万円 アップなんてざらにある でしょうから それがそのまま コスト競争力や 商品力に転化されるため 企業は温情で 雇う雇わないではなく 本当に必要な人材か そうではないのかを 判断せざるを得なくなります。 正直、それほどまでに システムの自動化は進歩 しています。 いやいや、 最後はやはり人だよ。 と、思っている人もいるでしょう。 それは間違いありません。 でも。 その、最後が 今やっている業務ではなく まだ先の本質的な部分に あるわけです。 あおっているわけではなく 自分自身で 自分自身の仕事の価値が なくなっていく実感を しているわけです。 自分の上司や 経営者の有能なアドバイザーが ITの業務管理システムになる日は そう遠くないぞと 感じている日々です。 他人の管理なんかでは 飯が食えない日が すぐそこまで近づいています。

乾 恵

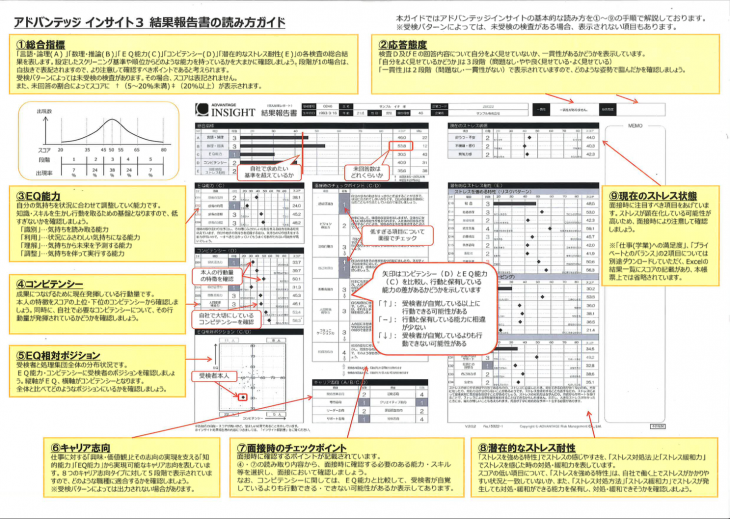

適性検査でストレスやプレッシャーに強い、タフな人材を採用する!

突然ですが、 このような困りごとはないでしょうか? 「せっかく入社した新入社員が 1年も経たずやめてしまった」 「本当に自社に合った人材なのか分からない」 「選考の印象と入社後の印象が全然違う」 実は、 このような困りごとを解決する適性検査があります。 それが採用適性検査「INSIGHT」というツールです。 この採用適性検査では、 ・対人関係能力を見極めることができる ・ストレス耐性を細かく測定することができる ・採用時点のストレス状態を把握することができる というこれらの効果があります。 弊社の新卒採用でも この採用適性検査を活用させていただいております。 上記の画像のように 詳細な分析結果を数値で測ることができ、 低い項目について あらかじめ面接前に 確認することができます。 また、入社後も この結果に応じて 面談などでフォローすることで 社員のストレスチェックも できるようになります。 普段から使用することで、 活躍する社員の特徴を明確にして 採用基準を作り上げることもできます。 もしご興味ある方いらっしゃいましたら 弊社までお問い合わせください。 弊社での活用方法や活用してみての感想も お伝えさせていただきます。

乾 恵

仕組み化ツールのご紹介:おもてなし電話シンカCTI

今月の仕組み化ツールは【おもてなし電話シンカCTI】です。 【シンカCTI】は 新人やアルバイトでも高品質な電話対応を可能とし、 顧客満足度を上げることに貢献できるサービスです。 着信と同時にパソコンに【シンカCTI】による顧客情報が表示され、 お客様をおまたせする事なく品質の高い電話対応が始められます。 皆さんがある企業A社に携帯から電話を掛けると、 いつも話をしたい人が一番に出てくれる。 ほんの少しのことですが、 やはり嬉しいものです。 【シンカCTI】では、 顧客情報として名前や電話番号はもちろんのこと、 購入履歴や自社の担当者をパソコン上に表示させることが出来ます。 そのため、 電話を掛けるお客様はスムーズに要件を伝えることができます。 また、商品を販売している企業様の導入例では、 ”着信と同時に購入履歴が表示されるので、 「前回と同じ注文」と言われた際に 購入履歴を調べて折り返す手間がなくなり 作業効率とお客様の満足度両方が上がった。” という声も出ております。 お客様の名前、電話番号の聞き間違いや 聞き忘れ対策にもなります。 ぜひ皆さんのオフィスでも 【シンカCTI】を導入して 顧客満足度・作業効率を向上させてみてはいかがでしょうか。 仕組み化ツールに関するお問い合わせは、 小濱 亮介(ohama ryousuke)までお願いします。 約10年間様々なツールを利用した経験から、 皆様のご状況にあったツールのご提案もできるかと思います。

徳永裕斗

仕組み化ツール【zoom】のメリットをご紹介

今月の仕組み化ツールは【Zoom】です。 新型コロナウイルスが猛威を振るう中 みなさんも一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。 テレワークの声が世間で大きくなっていく中 【Zoom】も爆発的な広がりを見せました。 爆発的な広がりを見せた背景にある 【Zoom】の強みについてまずはお伝えいたします。 〜〜メリット〜〜 複雑な設定不要の参加者に優しい仕様 回線状況が不安定な外出先などの環境でも途切れにくい安定性 無償版でも業務に活用できる利便性の高さ --------------------------------------------------------------------------------- 一般的なテレワークで無償版を活用する際にデメリットになりうるのは、 ・3名以上の会議では40分間の時間制限がある ということです。 逆を言えば、それ以外に無償版でのデメリットは特にありません。 では、有償版は何が良いのか? 有償版では ・時間制限なし ・会議中の画面音声をクラウド上に保存することができる この2つが通常活用する際に関わってくる部分です。 新卒採用などで複数名に対する会社説明をしたり、 集団面接をする際には時間制限のない有償版がおすすめです。 弊社ではこの【Zoom】に関する使い方セミナーなど も開催させていただいておりました。 【Zoom】を自社に導入する前に 活用方法を知りたいという方がいらっしゃいましたら、 お気軽にご連絡ください。 弊社では【Zoom】を活用した イベント開催やセミナー開催を複数回実施しているので、 その経験についてもお伝えできるかと思います。 その他仕組み化ツールに関するお問い合わせは、 小濱 亮介(ohama ryousuke)までお願いします。 約10年間様々なツールを利用した経験から、 皆様のご状況にあったツールのご提案もできるかと思います。

徳永裕斗

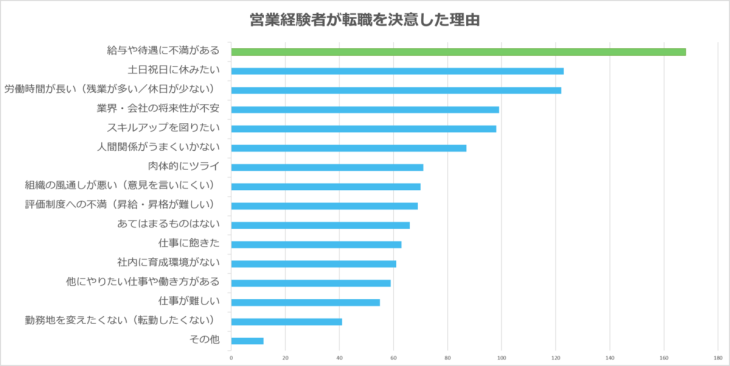

「20代の転職希望者の妥協できない条件とは?」

20代の転職希望者は次の就職場所として 何を重要視するのでしょうか? 今回は”あさがくナビ”などを運営する 学情が2020年6月に行なった調査結果を まとめました。 1位:勤務地 62.2% 2位:年間休日 59.3% 3位:年収 34.7% 年収や休日が1位になりそうですが、 「勤務地」が6割を占めました。 「勤務地」を志望した転職希望者は 通勤時間を短くしたいという 欲求があるようです。 これは、 新型コロナウイルスが関係しています。 新型コロナウイルスの感染拡大により、 会社によってはテレワークが実施されました。 テレワーク実施済みの人は 通勤時間を短くしたいと感じている人が 7割近くだったのに対し、 テレワーク未実施だった人は 4割にとどまりました。 テレワークを経験した人は 通勤時間がなかった分、 通勤時間がとても 苦痛に感じられたのだと思います。 求人を出す際は より住所を詳細に書くことで 求職者からの応募が増えるかも しれません。

乾 恵

前年比登録120%!22卒学生の就活が早期化している2つの理由。

22卒学生の就活サイト登録前年比120%に増加 22卒の学生の就職活動が 早くも開始しています。 エンジャパンが運営する 新卒学生向けスカウトサービス「iroots」の 6月上旬の22卒学生の登録数は 2万5000人と、前年比に比べ120%に 上っています。 新型コロナウイルスの影響で 21卒の就職活動がままならない現状で、 なぜ、22卒の就職活動が本格的に 開始しているのでしょうか? 就職活動が早期化している2つの理由 通年採用の開始 経団連は、 2018年9月に、 21年春入社以降の学生に対して 採用活動のルールを作らないことを決定しました。 現在は、 政府が代わりにルールの策定を主導しており、 22卒の学生もこれまで通り、 3年生の3月に企業の採用情報解禁、 4年生6月に面接開始とする方針です。 ただ、 優秀な学生を囲い込むために 先行して説明会や選考が行われており、 インターンシップも内定直結型の プログラムが増えてきています。 このような企業が増えたため、 就職活動を行う学生の時期が 曖昧になり、 早めに動こうという意識が 学生の中で芽生えています。 新型コロナウイルスの影響 新型コロナウイルスの影響で、 採用人数を絞ることを検討している 企業もいます。 そのような状況を学生も知り、 不安感や危機感から 就職活動を始める学生が多いです。 就職活動が二極化している しかし、 全ての学生が 就職活動を早めに 始めている訳ではありません。 就職活動を 早くから行う学生と まだ始めていない学生 の2つに完全に二極化しています。 実際のところ、 就活情報サイト「キャリタス就活」では、 6月時点での22年卒学生の登録数が 21年卒学生と比べて少ない状況です。 これは、 新型コロナウイルスの影響で 例年、4月、5月に行われる 就職ガイダンスが延期や中止になった ことが原因の1つだと推測されます。 このことから分かるように、 自発的に就職活動を行う学生と 受動的に就職活動を行う学生とで 完全にスタートが二極化してしまっています。 まとめ 多くの就職活動の学生は、 「本当に就職できるのだろうか?」 という不安を感じています。 その不安の原因は、 もちろん新型コロナウイルス の影響もありますが、 やはり、 採用活動に対する 情報発信不足です。 現在は、 ナビサイトや就職活動サイトに 登録をしなくても、 学生に届ける方法は いくつもあります。 ポイントは ・誰に ・どのようなことを伝えたいか です。 ぜひ、1度考えてみてください。

乾 恵

働くひとの魅力の創造の方法とは??

最近、 私の周りの経営者の方々から 自社ホームページから大学生からの応募があった と喜んでいる声を聞きました。 数ヶ月前では考えられないということで、 喜んでおられました。 目の前に「御社で働きたい!」という 人が現れるのは嬉しいことですね。 ありがたいことですが、 弊社もここ数年そういった学生がおります。 中小企業は大量採用ができないので、 優秀な人が働きたいと言って 来てくれるのは非常に嬉しいことです。 たまたまそれが起こったかというと違います。 立ち話程度だとよく 「運が良いんですよ」と言ってしまいがちですが ちゃんと起きている事象には理由があります。 ポイントは 求職者や大学生が自社で働くとどんなメリットがあるのか ということを理解してもらうということです。 「大手求人ナビのページそれはもう書いてあるよ」 と言われる方がいらっしゃるかと思います。 正直企業選びでそこまでは読みません。 いいなと思ったり、 受けようと思ってからその文章を読み出します。 理由は、 選考中に面接で聞かれたら 答えれるようにということがあるからです。 もちろん一概にそう言えるものではありませんが。 ここを書き出すと あまりにも反れてしまうので話を戻しますと。 自社で働くとどんなメリットがあるのかを どのように伝えて理解してもらうか。 ここで一番強力なのは働く人と接してもらう ということです。 さらにそこに利害関係は無く、 選考にも関係ないという状況が必要です。 縁故採用が非常に良いのはここがあるからですね。 ”一緒に過ごしている人が、 自分が今の会社でどういう目標を持って働いているか。” ”キラキラ輝いているか。” 大学生は自然とそこに心を動かされます。 明確な理由が無くとも〇〇さんがとても魅力的で、 そこで働くと自分も魅力的な存在になるのではないか。 と思うということです。 もちろんそれだけで採用してはいけませんが、 学生を集客するコストを考えてみれば 十分費用対効果があります。 社内で働く魅力的な人がどうやったらできるのか。 それには様々な仕掛けが必要です。 自然とそういう人が生まれることもありますが、 そういう仕掛けを会社として行うことが とても必要です。 海外の有名な企業では歩いている社員に声をかけて 急に会社説明をしてもらっても 魅力的に会社のことを語れるようです。 ミッションが完全に浸透しているということです。 理想はそうですが、 なかなかそれは中小企業では難しいと思いますので、 その魅力を語れる社員をどう創造していくか がとても重要ですね。

乾 恵

求職者から応募を増やすための求人作成 〜重要な確認事項3つ〜

現在、新型コロナウイルスの影響で 依然として 求人数が減り、求職者数が増えており、 採用を行なっている企業は優秀な人材と出会える有利な状況です。 そこで、 今回は自社の応募を増やすための 3つの方法をご紹介します。 ぜひ、 どれくらいできているかチェックしてみてください! 自社のHPがスマホ対応になっているか。 現在、 日本人のスマートフォンの 保有率は7割を超え、 60代の保有率も4割を超えています。 このような状況になり、 仕事はスマホで探す時代に なりました。 気になった求人があれば、 多くの求職者が行う行動は 「HPを見る」こと。 HPが魅力的なことはもちろんですが、 スマホに対応している 「縦型」のHPになっており、 HPがスマホで見やすい仕様に なっているかがとても 重要になります。 ぜひ1度、 自社のHPをスマホで確認して みてください。 オンラインとリアルの両方で求人ルートがあるか 採用において大事なことは 求職者に対して 「自社の求人を認知させる」ことです。 採用を行なっていることを アピールすることが重要です。 そのため、 求職者に自社の求人を認知させる場を いかに増やすかが重要になります。 ①で 「スマホで仕事を探す時代になった」 と述べましたが、 オンラインの求人掲載だけでなく、 リアルの場 (張り紙、インターンシップなど) の求人掲載も重要です。 オンラインでもリアルでも 無料でできる求人掲載は たくさんあります。 ぜひ求人掲載の場を 増やしていってください。 実証できる事例をあげているか ③は具体的な 求人の書き方についてです。 ”社員全員仲が良い職場です。” ”チャレンジできる環境です。” このような文章を見て求職者は 「それって本当なの??」と感じます。 そう感じさせないために、 しっかりとその根拠を 示すことが重要です。 ”社員全員仲が良い”のであれば、 定期的に行なっている社内イベントに ついて掲載したり、 社員が楽しそうにしている 画像をあげたりといった 具体的な事例をあげ、 求職者を安心させることが重要です。 以上、 「求職者から応募を増やすために重要な確認事項3つ」について紹介しました。 ぜひチェックしていただき、 自社の採用に活かしてみてください。

乾 恵

「顧客は誰か」における勘違い

なぜ高いのか。 その理由がしっかり伝われば お客さんは理解してくれるものです。 ただしそれは、顧客を間違えないということが大前提。 しかし、よくある勘違いはここで起こります。 ”お客様は大切だ。” ”一円でも買ってくれたら立派な顧客だ。” そう考えている人は、案外多いことに気づきます。 当然ながら、雑に扱っていいと言っているのではありません。 すべての人が満足する商品やサービスなどこの世の中には存在しません。 ある人の満足が、他の人にとっては憤りにもなる。 相手は人間なのだから、そんな事は考えるまでもなく当たり前のことです。 にもかかわらず、 この最も重要なところを間違えてしまう経営者やリーダーは多いものです。 その結果、部下やスタッフが懸命に頑張った努力がクレームとなって跳ね返ってきたりするのですが、 それは顧客を明確にしていないことが最大の原因です。 ”お客様は大切だ。” ”一円でも買ってくれたら立派な顧客だ。” 謙虚であろうとする姿勢が、顧客を明確にする場面においてはマイナスに作用 しています。 誤解してほしくないのですが、私は 「顧客とは対等な立場だ」 「媚びる必要はない」 と言いたいわけではありません。 嘘はよくない、といっているだけです。 「どんな人でも満足させます」 これが嘘でなくて何なのでしょう。 そして嘘をつかれた顧客が怒り出すのは当たり前の話です。 顧客を明確にするということは 顧客ではない人を明確にするということでもあります。 顧客層を広げたいがために安さもサービスもウリにしようとするから、 顧客は混乱し、現場は疲弊するわけです。 ここで重要になるのが、顧客を選別するときに、切り捨てるということではなく、 間違われないようにするという配慮。 間違えられないようにするために重要なのは冷たくすることではなく、 はっきりと分かるメッセージを届けることです。 自分たちのウリを曖昧にしない。 欲張らない。できることはできる、できないことはできない、 その境界線が見えることが大切になります。 良いメッセージは、届けたい人にだけ響くメッセージです。 顧客でない人には響かない。 だから間違って受け取られることがありません。 「ウチは安い。徹底的に安い。その代わり、接客は雑です。ご自分でどうぞ。」 そういった明確なメッセージを発信しているのがスウェーデンの家具販売会社のIKEAです。 IKEAというお店では接客という概念を感じません。 そういった理由でIKEAが嫌いだという人もよく見ます。 ネットを検索すれば、IKEAの接客の悪さに辟易している書き込みも少なくありません。 でもそれでもいいわけです。 それで嫌なら来てくれなくても良いですよ。 ちょっと高くてもいいから接客してほしいという人はIKEAのお客さんではないということが明確になっているわけです。 「あなたは顧客ではありません」 というメッセージを発信するのには勇気がいります。 ですが、結局全ての人を満足させることなどできないのだから、 はっきりと「あなたは対象ではない」と伝えていくことが お客さんにとっても親切なことなのです。

広報シナジー

新型コロナウイルスの第二波に備える。 オンライン採用、リモート採用における有効な”オフィスツアー動画”とは??

新型コロナウイルスの第二波の可能性が広がっています。 九州では緊急事態宣言解除後にクラスター感染が確認され、 東京でも「東京アラート」が発令されました。 専門家の中では、 新型コロナウイルス感染が収束するまでに 数年かかると予測している方もいます。 そのような状況の中で、 採用活動はオンライン化が迫られています。 今年の採用活動をオンラインで 実施された弊社のお客様からは 「上手くいかなかった」 「母集団形成に苦労した」 などの声も耳にしました。 今回は世界でも注目されているリモート採用である 「オフィスツアー動画」についてご紹介します。 オフィスツアー動画とは オフィスツアー動画とは、 求職者に将来の同僚がどのように働いているのかを 見て感じたり、雰囲気を知ってもらうために オフィスの入り口から社員の会話や休憩場所の風景や 雰囲気を撮影したものを動画にまとめて 求職者に紹介することを言います。 オンライン採用では 直接求職者がオフィスに訪れる機会がないため、 社員や社内の雰囲気が分からない求職者が多いです。 このオフィスツアー動画は 求職者に会社に来てもらわなくても オンラインで社内の雰囲気を知ってもらえるため、 現在、世界的にも非常に注目されている採用手法の1つです。 日本でもすでに導入している企業があり、 リアルタイムでオフィスの様子を撮影して 説明会を実施する企業もあります。 ぜひ、皆様の会社でも試してみてください。

乾 恵