ALL

徳永裕斗の記事

仕組み化ツールのご紹介:おもてなし電話シンカCTI

今月の仕組み化ツールは【おもてなし電話シンカCTI】です。 【シンカCTI】は 新人やアルバイトでも高品質な電話対応を可能とし、 顧客満足度を上げることに貢献できるサービスです。 着信と同時にパソコンに【シンカCTI】による顧客情報が表示され、 お客様をおまたせする事なく品質の高い電話対応が始められます。 皆さんがある企業A社に携帯から電話を掛けると、 いつも話をしたい人が一番に出てくれる。 ほんの少しのことですが、 やはり嬉しいものです。 【シンカCTI】では、 顧客情報として名前や電話番号はもちろんのこと、 購入履歴や自社の担当者をパソコン上に表示させることが出来ます。 そのため、 電話を掛けるお客様はスムーズに要件を伝えることができます。 また、商品を販売している企業様の導入例では、 ”着信と同時に購入履歴が表示されるので、 「前回と同じ注文」と言われた際に 購入履歴を調べて折り返す手間がなくなり 作業効率とお客様の満足度両方が上がった。” という声も出ております。 お客様の名前、電話番号の聞き間違いや 聞き忘れ対策にもなります。 ぜひ皆さんのオフィスでも 【シンカCTI】を導入して 顧客満足度・作業効率を向上させてみてはいかがでしょうか。 仕組み化ツールに関するお問い合わせは、 小濱 亮介(ohama ryousuke)までお願いします。 約10年間様々なツールを利用した経験から、 皆様のご状況にあったツールのご提案もできるかと思います。

徳永裕斗

仕組み化ツール【zoom】のメリットをご紹介

今月の仕組み化ツールは【Zoom】です。 新型コロナウイルスが猛威を振るう中 みなさんも一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。 テレワークの声が世間で大きくなっていく中 【Zoom】も爆発的な広がりを見せました。 爆発的な広がりを見せた背景にある 【Zoom】の強みについてまずはお伝えいたします。 〜〜メリット〜〜 複雑な設定不要の参加者に優しい仕様 回線状況が不安定な外出先などの環境でも途切れにくい安定性 無償版でも業務に活用できる利便性の高さ --------------------------------------------------------------------------------- 一般的なテレワークで無償版を活用する際にデメリットになりうるのは、 ・3名以上の会議では40分間の時間制限がある ということです。 逆を言えば、それ以外に無償版でのデメリットは特にありません。 では、有償版は何が良いのか? 有償版では ・時間制限なし ・会議中の画面音声をクラウド上に保存することができる この2つが通常活用する際に関わってくる部分です。 新卒採用などで複数名に対する会社説明をしたり、 集団面接をする際には時間制限のない有償版がおすすめです。 弊社ではこの【Zoom】に関する使い方セミナーなど も開催させていただいておりました。 【Zoom】を自社に導入する前に 活用方法を知りたいという方がいらっしゃいましたら、 お気軽にご連絡ください。 弊社では【Zoom】を活用した イベント開催やセミナー開催を複数回実施しているので、 その経験についてもお伝えできるかと思います。 その他仕組み化ツールに関するお問い合わせは、 小濱 亮介(ohama ryousuke)までお願いします。 約10年間様々なツールを利用した経験から、 皆様のご状況にあったツールのご提案もできるかと思います。

徳永裕斗

無意識の功績

こんにちは。 木曜日担当の徳永です。 突然ですが、、、 皆さんの中でサッカーのGK(ゴールキーパー)って、 ボール来なければ何もすることがなくて、楽なポジション♪ とお思いじゃないですか? 私の個人的な意見ですが、 GKの役割というのは、相手からゴール守ることであり、 一番の理想はシュートを0本に抑えるということです。 そのために、他の選手の力を借りて、 借りた力を最大限に活かすための指示出しを行う。 ボールが来ない間は ぼー と立っているのではなく、 一番うしろから全体の動きを分析し相手の次の攻撃を未然に防ぐ指示を出しているのです。 ※最近はフットサルの時、完全に指示出しをサボっている私ですが。。。 テレビで見ているだけでは、あまりわからない部分ではありますが、 重要な仕事です。 華々しい勝利の裏には、そのような見えないけど勝利に大きく貢献する活躍というのがあるものです。 なぜ今回私がこのような話を始めにしたかと言うと、 面接などにおいてこの見えない貢献を表に出すことは非常に重要であると考えているからです。 みなさんは普段どのような面接をしていますか? ・よくある質問 ・会社独自で定めている質問 ・個人の意見を引き出す問いかけ 様々な面接があると思います。 その中で私がぜひおすすめしたいのは、 【コンピテンシー面接】です。 【コンピテンシー面接】というのは、 対象者が一番頑張ったことについて話してもらい、そのなかでどのような行動をとったかを話してもらう中で、その人の行動特性を明確にするというものです。 この【コンピテンシー面接】を行う際には、 多くの質問を投げかけるのではなく、1つのことに対して深く内容を掘って話をしていきます。 なので、 ・学生が気持ちよく話をすることができ、承認欲求を満たすことができる。 ・学生が実際に活動する場面でどのような行動をするのか過去の行動を基に把握することができるので、ミスマッチを減らすことができる。 という両者にとってのメリットがあります。 学生の多くは面接に苦手意識を持っているので、対話形式で過去の活動を思い出しながら話すという面接は意外にもやりやすかったりします。 採用は会社の将来的なチームづくりの重要なファクターです。 今のチームに何が足りないのか?今のチームに合う人財はどのような人なのか? 求める人物像の明確化をした上で、 過去の活動に基づき人物像に合致しているかを判断しお互いが幸せになれる選択を両者がとれると良いですね。 それでは、今週はこの辺で。

徳永裕斗

自分で考えることの重要性

こんにちは。 木曜日担当の徳永です。 評価制度ブログ第3弾! 今回は、「自分で考えることの重要性」についてです。 皆さんは自分の評価設定を自分で作成し、自己評価までしたことはありますか? 弊社シナジーでは、社員全員が上司と相談をしながら、自身で評価を設定し、 四半期ごとの自己評価を上司に提出をします。 私は今まさに、自己評価を終え、今四半期の評価を設定しているのですが、、、 3年目になりこの評価制度の重要性というのを本格的に感じ始めています。 正直、1,2年目というのは、「評価制度がうちにはあるから、上司の提案した成果を出すための行動を立てよう!」くらいの気持ちでした。 しかし、3年目となり営業の数字などを見るようになり、如何にして計画に数字を近づけるかを考えているとこの評価制度というのはとても良い機会となります。 四半期のはじめに評価を設定すると同時に計画数値を確認し、「そこに向けてどのような行動をするのか?」「どのような流れで計画数値に成果を持っていくのか?」を考えていきます。 そして、考えたものを上司と一緒に話をしながら、良いものはそのまま実行に移していき、 改善が必要なものは話をしながらヒントを得て再度作り直す。 【自分で立案し上司と相談しながら決定した評価だからこそ、その結果に納得がいく】 というのもありますが、私の中ではPDCAサイクルの【P】を質の高いものにする機会としてとても良いと感じています。 また、上司の視点からも良い点があります。 それは定期的な面談の良い機会となることです。 評価を定量化しているため、 部下の仕事上での調子の善し悪しが数値でわかり、ケアがしやすいです。 人手不足で大変な時代だからこそ、 なるべく早めに危険信号を察知し、対策を練ることが必要となります。 そういう意味でも、評価制度と採用には繋がりがあると私は感じています。 自分で考えた結果だから納得ができ、自分で考えた道筋で成果を出せたから自信がつく。 採用した社員の定着にも繋がる重要な部分ではないでしょうか。

徳永裕斗

評価の定量化

こんにちは。 木曜日担当の徳永です。 前回に続き、評価制度について記載致します。 今回は、「評価の定量化」についてです。 みなさんは、そもそも「定量化」が何かご存知ですか? 確認しておきましょう。 定量化:大量の量的な側面に注目し、数値を用いた記述などを行うこと。 では、評価を定量化するにはどうすればよいでしょうか? まずはじめに思いつくのが、成果の定量化。 弊社では、8-10月の四半期で達成する成果を上司が決定します。 これは、今期の計画から逆算してひとりひとりに合わせて作成します。 例えば、新人であれば《社内のマニュアル作成30件》のような形です。 作成した数値に合わせて、 評価基準もいくつかの段階があり、実際の成果によって四半期の評価が決定していきます。 成果の定量化以外にも、しっかりと評価すべき点があります。 それが、行動の定量化です。 行動の定量化は、 定められた成果に対してどのような行動をどれだけ行い、達成に向けて活動をするのか 予め決めておくことで、行動を定量的に評価していきます。 この行動は、 対象社員と上司が話し合いを行いながら、決定していきます。 この行動の定量評価があるのとないのとでは、 社員のモチベーションや成果の再現性に大きな違いが出てきます。 成果に向けて前向きに社員が取り組めるようにするためにも、 また会社として再現性のある仕事ができるよう社員を教育するためにも 行動の定量評価というのは非常に重要になってきます。 例えば弊社では、 成果:マニュアル30件 だとした時に、 行動:週ごとに3件のマニュアルを作成するため、水曜日の11:30~12:00をマニュアル作成の時間とし3件のマニュアル作成を行います。 のような形で決定してきます。 ぜひ皆さんも、行動の定量化に挑戦してみてはいかがでしょうか。 では、今週はこれで失礼致します。

徳永裕斗

評価制度とエンゲージメント

こんにちは、木曜日担当の徳永です。 今回は、《評価制度とエンゲージメント》について記載致します。 皆さんは《エンゲージメント》をご存知ですか? エンゲージメントとは、 「従業員のひとりひとりが企業の掲げる戦略・目標を適切に理解し自発的に自分の力を発揮する《貢献意欲》」のことです。 《エンゲージメント》には、 ①企業の方向性に対する理解 ②帰属意識 ③行動意欲 の3つの要素が含まれており、この《エンゲージメント》が低くなってしまうとやる気がわかず、成果にも影響が出てしまいます。 ここまで読んでいただいた方の中には、 「従業員満足度(ES)と同じことか。」 と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ESとは異なります。 ESはあくまでも従業員がいきいきと働くことができる事を言い、企業業績の向上へ結びつきません。 なぜなら、どんなにESを高くしようとも人はその状況になれ、さらに高くすることを求めてしまうため、結局のところ自分たちの首を絞めるだけになってしまいます。 しかし、《エンゲージメント》は会社の方向性に対する理解をきちんと持つからこそ モチベーションを高く維持することができるのです。 では、《エンゲージメント》を高くするにはどのようにすればよいのでしょうか? 1つは、《評価制度の見える化》です。 なぜ《評価制度の見える化》が《エンゲージメント》を高くするのに役立つのかと言うと、 ・会社の目標を意識する足がかりとなる ・自分が会社に求められていることがわかり、自発的に考えることができるようになる ・達成か未達かが本人もわかるので、納得でき次回の行動意欲につなげることができる という点が上げられます。 しかし、注意していただきたい点もあります。 それは、 ・評価の定量化をしっかりと行う ・適性な評価設定を行い、被評価者に評価設定の基準を聞かれた際に答えられるよう論理的に設定を行う。 ・被評価者としっかりと話をする機会を設ける ということです。 注意点をしっかりと抑えた上での運用で、今いる社員の《エンゲージメント》上昇そして業績アップを目指しましょう。 次回は、さらに詳しくこの評価制度について記載致します。

徳永裕斗

秘書問題

ストレッチ大好き、徳永です。 今回は、《秘書問題》という数学者の間で知られる命題についてご紹介します。 まず《秘書問題》について説明いたします。 「秘書を採用したい!」と上司から言われたあなたは求人を出すと、 100人の方から応募がありました。 無作為に順番を決めてひとりひとり面接をしていき、優秀な秘書採用するにはどのようにすればよいでしょう? 【条件】 ・面接が終わるごとに採否を判断し、伝えなければなりません。 ・翌日まで判断を先延ばしにしたり、一度決めた判断を撤回することもできません。 みなさんだったら、どのようにして「採用・不採用」を決めますか? 実際にこのような状況はなかなかあるものではありませんが、 現実にも採用できる人財を返事の保留をしていたら、他に決まったと断れるケースは意外と耳にします。 この問題に対しても色々な案があると思います。 ・印象の良かった最初の応募者を採用する。 ・95人の面接を行って傾向を掴んだ後(95名は不採用)、最後に残った5名の中から今まで面接した中でもっとも優秀そうに見えた応募者と印象の似た人を選ぶ。 さて、みなさんはどうやって採否を決めるかわかりましたか? 統計的には、この問題の適切な解法はたったひとつだけだそうです。 k 答えは、 【まず最初の37名は面接はしても全員不採用にして、その中で一番優秀な応募者のレベルを把握する。その後の面接では、それまでの37名のうち最も優秀だった人のレベルを上回った最初の応募者を採用する】 だそうです。 ※あくまでも優秀な方を採用できる確率が非常に高くなる。というだけです。 では、なぜ37名なのでしょうか。 この37という数字は、応募者100名を数学定数e(ネイピア数=2.718)で割って出た解とのこと。つまり、応募者50名であれば、18名の応募者で基準を決めると良いらしいです。 そもそもネイピア数とは? 高校数学で出てくる(私の時は高校でした)、【自然対数の底】を指します。 具体的な説明は省きます。。。(せ、説明できないとかじゃありませんよ) どうしても私達人間は、決断を急いでしまいがちです。 これは、サンプルを試したりする労力を無意識下に避けて、 楽をしようとしているからと言われています。 採用する側もされる側も同様です。 急いで視野の狭い中で決断せず、一度視野を広げて決断をしてみてはいかがでしょうか。

徳永裕斗

志望度を上げるには?

前回のブログでは《志望度》についてお伝えいたしました。 今回は《志望度を高めるためには》についてお伝えします。 まずはじめにお伝えしたいのは、 「志望度は常に変動する」 ということです。 いい 残念なことに、人間は忘れる生き物です。 どんなに自社の良いところを学生に伝えたとしても、 時が経つに連れて求職者も企業の良い部分を忘れてしまいます。 特に就職活動をしている求職者というのは、 多くの企業から話を聞いています。 普通に話をしているだけでは、 覚えておけ!というのが酷な話です。 では、どのようにして志望度を上げればよいのか。 それは、 ・接触回数を増やす ・印象的な出来事を創出する ということです。 まず1つ目の「接触回数を増やす」という点ですが、 非常に重要です。 この接触回数を増やして採用に成功したという企業はよく耳にします。 この前も携帯ショップの代理店企業で、 接触回数・接触方法を工夫することによって採用に成功し、 内定辞退も減少させたというお話をお伺いしました。 皆さんの中には、「何度も求職者の時間をとるのは悪い。」「必要な情報は渡したから、後の判断は求職者に任せる」という方もいらっしゃるでしょう。 本当に採用をしたいのであれば、まずは考え方をリセットしてください。 「求職者の時間をとるのは悪い」についてですが、 求職者は自分が働くかもしれない企業に対して不安をいただきます。 我々が求職者と会ってすべきことは、この不安を取り除くことです。 不安を取り除いた結果、自社ではなく他社を選ぶこともあるかもしれません。 しかし、後々その方が紹介した人財が自社に来ることも近年では多くなってきています。 入社後のミスマッチを減らす意味でもしっかり時間をとって話し合うことは重要です。 「必要な情報は渡したから、後の判断は求職者に任せる」についてですが、 間違ってはいません。 無理に自社に来るよう進めることは求職者に気分の良いものではないので、 しっかりと求職者に決断してもらうというのは重要なことです。 ただ、注意していただきたいのが、 「決断してもらうタイミングを見誤っていないか」 ということです。 他社との違いや自社の雰囲気を十分に理解できていないまま、 決断を迫られても求職者は入社しようという気持ちにはなれません。 重要なのは、《求職者が》理解でき、納得できているかどうかということです。 企業側が説明していようと理解し、納得できていなければ意味はありません。 採用したいレベルの求職者がしっかりと理解し、納得できる流れ・仕組みにもっと目を向けていただければと思います。 2つ目の「印象的な出来事を創出する」ですが、 必ずしも何か奇抜なことや派手なことをしないといけないわけではありません。 もちろん、自社の採用コンセプトに合った面白い活動というのは、学生も「ぐっ」と来ますが、なかなか思いつくものでもありません。 そんな方に実践していただきたいのは、求職者のメンター的な立場にたって話をする ということです。 皆さんにも思い当たる節があると思います。 誰かから優しく接してもらい、それを今も覚えているという経験。 い このような経験というのは、記憶に残りやすいものです。 特に就職活動で悩んでいる求職者の方からすると、 とてもうれしい出来事です。 特別なことをするのも良いですが、 まずはきちんと人と寄り添いしっかりと1人の社会人として接してあげるのが 記憶にも残り、求職者のためにもなる活動なのではないでしょうか。

徳永裕斗

志望度とは

前回のブログでは《雰囲気》について メインでお伝えしましたので、今回は《志望度》についてお伝えできればと思います。 早速ですが、みなさんは《志望度》をどのように考えていますか? ・エントリー、応募してくれた時点で志望度は高いはず! そのようにお考えの方はいらっしゃいますでしょうか? 以前、採用について企業のご担当者様とお話をしている際に こんな話がでました。 「最近は選考に来た求職者の志望度が低い。志望度の高い求職者と出会いたい。」 確かにそうですよね。 採用担当する社員からすれば、 はじめから自社の志望度が高い方と話をして、採用するかどうかを決めたい と思うのはわかります。 しかし、時代が移り変わり一般的に「売り手市場」と呼ばれる今、 この考え方は通用しません。 ※大手企業など求職者から人気のある企業は通用しますが。。。 皆さんの念頭に置いていてほしいのは、 【自社への志望度がはじめから高い方を集めたいのであれば、 大手企業並みのブランド力を身につける必要がある】ということです。 事実、中小・ベンチャー企業の中にもはじめから志望度の高い求職者を集めることができている企業様はいらっしゃいます。 しかし、そういった企業様はしっかりと自社のブランドを見つめ、磨き続けて今の状況にまでいたっているのです。 一朝一夕にできることではありません。 だからこそ、ブランド力がまだ成長段階の企業様では 【出会ってから志望度を上げる方法】 について真剣に考え取り組む必要があるのです。 ※【志望度を上げる方法】については、また次週の私のブログ内でご紹介させていただこうと思います。 《志望度》という種火を 少しずつ大きくしていき、 入社後さらに燃え上がるように育てていく。 《志望度》をいかにして 大きくしていくのかを設計し、実践する。 これからの採用に重要なことはこれではないかと思っています。

徳永裕斗

雰囲気と志望度

昨日投稿した、弊社後藤の話ににた部分もありますが、、、 みなさんは、今の会社に入社しようと思ったきっかけは何ですか? おそらく色々な理由があると思います。 給料・福利厚生・家から近い・大手企業で安定etc… 入社のきっかけは、人により違いますが、 最近はまた違う変化を見せているようです。 少し前まで、 「入社するなら給料が良いところ」 「大手企業で安定しているところ」 という答えが非常に多かったですが、 今は少し変わってきているようです。 「やりたい仕事ができる会社」 「雰囲気が良い会社」 など給料や安定だけを求める学生というのは減ってきています。 今回は、特に「雰囲気が良い会社」を選ぶ学生に 焦点を当てて話をさせていただきます。 かく言う私も、今のシナジーに入社を決意した理由の一つは、 「雰囲気が良い会社」だと感じたからです。 ※「フットサルができる環境」という理由がもう一つの入社理由です。 では、私はどこで良い雰囲気とやらを感じたのか? 今でも鮮明に覚えています。 それは、面接の最中です。 1次面接の時も感じましたが、 特に2次面接は強烈でした。 2次面接では、今の上司に当たる 弊社小濱と男性社員が面接担当だったのですが、 面接の途中で私を置いてけぼりにして二人で話が盛り上がり始めたのです。 それを見て、すごく衝撃を受けました。 同時に入社後に自分がその環に入ることを想像し、 楽しくなりました。 意外と小さいことに思えるかもしれませんが、 この「入社後の自分が想像できた」というのは、 私の中でとても大きかったのです。 実際にシナジーで働いている他の社員も 雰囲気を感じ取って入ったという社員が多くいます。 中には、嬉しいことに私がマイナビの合説で 声をかけ、それをきっかけに入社してくれた社員もいます。 とても嬉しいことです。 話を戻しますが、 学生がみる「会社の雰囲気」というのは 社員間のやりとりや社員一人一人の表情が大きいと感じます。 選考の最初は学生に魅力を感じてもらうため、 2名の社員で会話形式で行ってみると雰囲気が伝わるかもしれませんね。 さて、ここからは実際のデータに基づいてお話をいたします。 2019年卒マイナビ大学生就職意識調査によると、 19卒の就活生が選ぶ《行きたくない企業》の特徴では、 31.8%の学生が「暗い雰囲気の会社」と答えたそうです。 ここで重要なのは、 《行きたくない企業》の特徴として数値が高いということです。 《行きたい企業》の特徴として数値が高くとも、 《行きたい》という気持ちはいくらでも変わることがあります。 ただし、その反対である《行きたくない》という負の気持ちは なかなか変わることがありません。 つまり、学生に《行きたくない》と思われるとその瞬間、 採用難度は飛躍的に上がるのです。 そうならないためにも、 しっかりと採用に携わる社員を選び、 会社を上げて採用活動を行う必要があります。 学生の感じる雰囲気というのは、 社員だけでなく、選考方法や選考場所によっても異なります。 例えば、シナジーではBarで説明会をしていました。 Barで説明会をすることで学生がどのように感じるのか? 「採用に力を入れている企業」 「面白い発想ができ、それを実現できる企業」 「おしゃれな企業」 等、他社とは違う認知をしてもらえ、 学生の頭にインプットされやすくなります。 他社さんの例ですが、 麻雀採用というのを行っている企業もあるようです。 自社の雰囲気を一番出せる選考方法・選考場所を 探してみて、他社との差別化をしてみてはいかがでしょう。 ちょっとした工夫で結果が大きく変わることはありえます。 ぜひご検討してみてください。

徳永裕斗

採用チャンスを広げるために

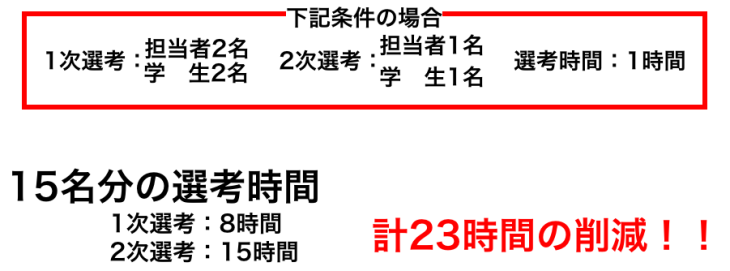

幼少期は家にアメフトのボールがあり、ちょっとしたパスなどができていた 徳永です。 皆さんは採用活動をする際に、 ・なるべく多くの応募者を集めて、その中から採用を決める(母集団形成法) ・自社に合う学生に企業側からアプローチし、求職者を採る(ダイレクトリクルーティング) どちらを行っていますか?? 弊社では、2017年よりダイレクトリクルーティングを強めていき、 今年はダイレクトリクルーティングでほぼ採用を行っています。 ダイレクトリクルーティングを行い、良かった点は ・人事担当者の業務削減 ・求職者の入社意欲を高めた状態での採用 ・ミスマッチが少ない などが挙げられます。 1つ目の《人事担当者の業務削減》に関して弊社では、 ダイレクトリクルーティング前:一次選考66名→三次選考40名 ダイレクトリクルーティング後:一次選考41名→三次選考40名 となっていました。 一次選考の人数が減ったにもかかわらず、 三次選考に進んだ人数に変化がありませんでした。 これは選考フローに入る段階で既に、 自社の採用要件を満たす求職者がほとんどであったことを指しています。 ダイレクトリクルーティングに移る前では、移った後に比べ、 学生15名分の選考・連絡時間の削減につながったことになります。 それだけではありません。 本ブログでは、企業視点で記事を書かせていただいているので、 《担当者の業務削減》と記載しましたが、《学生の就活時間削減》にもつながっています。 学生の就活にかけることができる時間は、非常に貴重であり有限です。 その中で、入社後にしっかりと自分が納得できる企業を探さねばならないのです。 学生視点でいうと、 入社後自分が満足できる企業を一つでも多く受ける必要があります。 なので、選考の最初で多くの企業が見る《考え方のマッチング》部分で不採用となる 数を減らせるというのはそれだけで学生のためになります。 ※少なくとも私はそう思っています。 2つ目の良かった点は、《求職者の入社意欲を高めた状態での内定》です。 入社意欲が高い状態での内定と低い状態での内定では、 大きな差があります。 それは、内定辞退です。 入社意欲の低い求職者に内定を出しても、内定辞退となることが目に見えています。 しかし、入社意欲の高い求職者は内定辞退をよほどのことがない限りしません。 では、どうやって入社意欲を高めるのか? 求職者との接点を多くもち、接触時間を多くするのです。 入社意欲が低い要因によくあるのが、 【入社後のイメージがわかない】というものです。 中途採用でもそうですが、違う業種への転職ではどうしてもイメージがわきません。 それどころか、間違った先入観や噂から内定辞退に繋がりかねません。 入社後のイメージというのは、同じ業種の企業でも社員によって違うことがあります。 しっかりと接点を多く持ち、入社後のイメージが湧くような工夫をする必要があります。 ダイレクトリクルーティングでは、母集団を削り選考時間を減らすことで、内定辞退の防止策に時間を費やすことができるのが大きなポイントです。 先程の弊社の結果でも、 ダイレクトリクルーティング前:一次選考66名→三次選考40名 ダイレクトリクルーティング後:一次選考41名→三次選考40名 と三次選考に移った求職者数は減少させることなく、工数を減らすことができています。 そのため、選考1回にかける時間も増やすことができ、選考辞退数も少なくすることができます。 3つ目は《ミスマッチが少ない》です。 求職者との接点回数・接触時間を増やすことができるので、相互理解も深まります。 なので、入社後のミスマッチをへらすことにも繋がります。 弊社の新卒採用で例を挙げますと、 ダイレクトリクルーティングを強め始めた2017年(18年卒)から採用したのは、6名で今の所退職者0名です。 まだまだ、今後どうなるかわかりませんが、今のところはミスマッチも無いのではないかと思っています。 【母集団形成法】【ダイレクトリクルーティング】 どちらが採用手法として良いのかどうか。 自社に向いているのかどうか把握し、今後の採用活動について考えるためにも 一度別の手法を取り入れてみるのも良いのかもしれません。 弊社の知見で良ければ、お話することも可能かと思いますので、 今後の採用活動について不安に思われることがございましたら、ぜひ一度ご連絡ください。 それでは、本日はこのあたりで失礼いたします(^^)

徳永裕斗

個人の特性と新卒採用

家の中でソフトバレーボールで遊び始める位、球技が好きな徳永です。 今回も分析のお話と採用のお話をさせていただこうと思います! 今回ご紹介するのは、《ハーマンモデル》です。 《ハーマンモデル》とは、ビジネス環境のために開発された「人の利き脳」を知るための手法です。 《ハーマンモデル》では、その人の【論理的・理性的】【友好的・感覚的】【冒険的・独創的】【計画的・堅実的】をそれぞれ数値化し、思考のプロフィールを明らかにするものです。下の画像は私が試しに行ってみた結果です。 私が《ハーマンモデル》を知ったきっかけになった方は、「対象に位置する思考はどちらかに偏る傾向が多い」とおっしゃられていたのですが。。。 診断結果の後にどのタイプに一番近いか選択式で選んだところ、おそらくこのオレンジ色のグラフだろうという結果になりました。。。 私の傾向としては、 「実務遂行」より「ビジョン構築」・「具体的な計画立案」よりも「調整ごと」を重視する傾向にあるようです。 私が今回このハーマンモデルをご紹介したのは、 採用活動を行う際に 「採用したい学生に合った担当者をアサインしているかどうか」 ということをお伝えしたかったためです。 「そんなの誰でも変わらないだろ?」「長年経験していた人が担当をしていれば安心」 と思われていませんか? 確かに、長年学生と面接を行っていた人だと安心かもしれませんが、 どうしても学生との心的距離が開きがちになります。 これは担当者がどんなに工夫をしようと、学生が身構えてしまうことが多いのでどうしようもありません。 これを加味した上で、近年は若手社員が新卒採用を行っているのをよく見かけます。 若手でエース級社員なら採用できるか。 答えはNoです。 なぜなら、いくらエース級の社員であっても初対面で 「話をしやすい人」「話をしにくい人」がどうしてもいます。 ポイントは、初対面で「話がしやすいかどうか」 初対面というのは、お互い探り探りの状況であり、自分のタイプと異なる人だと 話がしにくい傾向があります。 この「話がしやすいかどうか」を判別するのが、《ハーマンモデル》です。 相手のタイプを調査するのは、話してみないことにはわかりませんが、 採用チームのメンバー全員のタイプを把握しておき、 タイプの異なるメンバーで2人1組の活動を行えば大抵の学生と話がしやすくなります。 「担当者が話しやすいかどうか」だけの問題ではありません。 これは学生も話をしていて感じることです。 そして、学生は「話がしにくい」=「社風に合わない」と判断しかねません。 実際に回数を重ねるとお互いのことが理解でき、 「話のしにくさ」も解消されるというのにです。 とてももったいないことだと思います。 「話がしやすいかどうか」ではなく、しっかりと自社のことを知ってもらい、 担当者も学生のことを知った上でお互いのためになる選択を下せるよう準備をしませんか? 【論理的・理性的】【友好的・感覚的】【冒険的・独創的】【計画的・堅実的】 初対面での「話がしやすいかどうか」をクリアした段階で、 その後の《魅力づけ》の手法も変更する。 十分な《魅力づけ》を行った後に、いよいよ企業としての面接開始です。 十分な《魅力づけ》が行えていないにもかかわらず、面接を開始しても【他社の選考を優先されてしまう】・【内定辞退になる】ことが目に見えています。 まずは自社の《魅力づけ》 そして、「誰がどのような《魅力づけ》をおこなうのか」 是非一度、採用チームのタイプ診断・タイプごとの《魅力づけ》の工夫について 考えてみてはいかがでしょうか。 本日はこれにて終了とさせていただきます! 週末に後輩に誘われて、ゴルフの打ちっぱなしに行ってきます! また、次週どうだったか報告させてください(^^)

徳永裕斗

【成分分析】

近所の公園にボールを蹴りに行く位、 運動が好きな徳永です。 今週から始まりました、 『ブログリレー』 木曜日を務めさせていただきます。 よろしくおねがいします(^^) さて、本日は私の簡単な紹介も含めてこちらの話題、 『成分分析』についてお話したいと思います。 まずはじめに、私自身の大枠成分分析により、 私がどういう人物なのか少しでもご理解いただければと思います。 私生活の私は、 50%:運動したい 25%:行ったことのないところに行きたい 10%:美味しいものが食べたい 10%:家でのんびりしていたい 5%:温泉に行きたい という感じです。 半分を占めるのは、 『運動がしたい』 特に、 フットサルがしたい!※球技なら他もOK というような感じです。 しかしながら、誰かを誘うと嫌がられそうで 一人ボールを持って公園にボールを蹴りに行く という程、体を動かすのが大好きです。 25%を占めるのが、 『行ったことのないところに行きたい』 私は旅行が大好きです。 私の貯金はほぼ『旅行』で使われる といっても過言で無いかもしれません(汗 今回私は自分自身をこのような形で 分析してみました。 ※ブログ用の大枠成分分析ですので、 わかりにくかった方申し訳ありません。。。 実はこの成分分析。 求人作成でも大活躍します! どんな時かというと、 欲しい人材に来てほしいときです。 なぜ、活躍するのか? ズバリ! 求職者も自分にあった仕事を探すのに苦労しているから。 考えてみて下さい。 仕事を探そうとしたら、 ・よく見る定型文のような形で仕事をPRする求人票 ・仕事内容や福利厚生がただただ羅列してある求人票 しか見当たらない。 こんな中でどうやって自分にあった仕事を探すのでしょう? 私が今回皆さんに伝えたいのは、 『採用したい理想の求職者思考を細かく分析し、 その人が思わず応募してしまう求人票を作る』 ということです。 有効求人倍率が日本No.1になってしまいましたが、 その中でどのように求職者に認知してもらうのか。 ここがとても重要です。 みなさんも一度自社に来て欲しい人材が 何を考えているのか? 考えてみてはいかがでしょうか。

徳永裕斗