ALL

後藤真紀子の記事

大事にしたいことを、大切にできているか?

“カレーパスタ”はありか、なしか?という賭けに 踏み切れなかった後藤です。 パスタをゆで終わってから、パスタに合いそうなものが 全くないことに気づいた日曜日の朝8時 冷凍庫のカレーを解凍してみるか、 それともパスタソースを買いに行くか、 10分ほど台所をうろついた末に パスタソースを買いに行きました・・・! 自分の冒険できなささにガッカリした週末でした。 今度から、パスタソースの有無を確認してから パスタをゆでようと肝に銘じました。 さて、今回からは通常モードでお送りする 水曜日のシナジーブログです。 今日は「働くことに悩んだ時におすすめの本」を紹介します! 先週も本にまつわるお話をしましたが、 またか後藤、と思いながらお付き合いください。 今日取り上げる本は、グレッグ・マキューン著 『エッセンシャル思考』です。 本の内容をざっくりまとめると、 エネルギー(労力・時間)を使う先を絞り、 本当に重要な仕事で成果を出すために どうすればよいのかが書かれています。 それをさらに短くまとめると、 “より少なく、しかしより良く” という一文になります。 私がこの本を読むきっかけは、 毎日仕事をしているはずなのに自分の抱えている仕事が いっこうに減らないことに気づいたからです。 むしろ、やるべきことが日に日に増えているようでビビりました。 この『エッセンシャル思考』を読んでみて、 私の場合は仕事との向き合い方が 間違っていたのかもしれないと気づきました。 “この仕事は本当に重要なのか”を考えず、 とにかくたくさんの仕事に手を着けて、 どれもに微妙な成果しか出せていませんでした。 あれもこれもと手を着けてしまうのは、悪い習慣です。 この『エッセンシャル思考』を読んで、 いざ実践しようとしたのが4年ほど前のことです。 身についた悪い習慣をなおすのに苦労しました。 正しくは、いまだに悪戦苦闘しています。 その中で気づいたのは、 この『エッセンシャル思考』は職場を選ぶ時の ひとつの基準になるかもしれないということです。 つまり、その職場で自分が本当に大事にしたいことを 大切にすることができるのか、 という視点で職場を見てみるのです。 収入/人間関係/ワークライフバランス/社風など 職場に求めるものはたくさんあるかもしれません。 その全てを満たせる職場を見つけるのは、 とても大変なことです。 探せば探すほど、条件の良さそうな仕事 魅力的に思える職場にたくさん出会うことができます。 だからこそ職場選びに失敗しないために “自分が本当に大事にしたいことは何か”をはっきりさせて、 “その職場で本当に大事にできるのか”を見極めていく… ぜひ試してみてください!

後藤真紀子

脂肪とスキルの関係性

実家に帰ると、当然のように鍋に入った カレーが待っていた後藤です。 このブログを両親にも読まれているのかもしれないと 危機感を覚えたお盆でした。 お盆休みは、食べる→お酒を飲む→寝る→本を読むを ひたすら繰り返していました。 気のせいかもしれませんが、スーツがきつい・・・ 相談したスタッフさんが言ってくれた、 「短期間でついた脂肪は、普段の生活をすれば落ちる」 という言葉を信じて生きていきます。 今回はお盆休みの気づきをお届けしようと思います! とはいえオハマさんのように海外に行くこともなく、 呉市内、おもに実家の徒歩圏内で過ごしました。 一番遠くへ行ったのは、地元の図書館へ行った時です。 友人とのご飯(+お酒)を目的に、街へ出るついでに 学生の時によく行っていた図書館にも寄ることにしました。 記憶にある図書館よりも、きれいになっていました。 ですが何よりもびっくりしたのは、 すっかり図書館の使い方を忘れていたことです。 学生時代には、図書館司書の資格を取るために いろいろな授業を受けていました。 その授業のひとつが「レファレンスサービス」です。 なかなか聞き慣れない単語だと思います。 ざっくり説明してしまうと、 「調べもの、探しものを手伝うこと」です 具体的なサービスは、 ①図書館の使い方や書籍・情報の探し方を伝えること ②書籍・情報を紹介もしくは提供すること の大きく2種類に分かれます。 授業では、学生ひとりずつに課題(例:シナジー効果とは?)が 割り振られ図書館の書籍を使って「レファレンスサービス」を 実際に行っていました。 図書館に入って10分ほどでお腹が痛くなる私には、 なかなかハードな授業でした・・・ それに目をつむれば、一番楽しい授業でした。 図書館にある書籍を駆使して、情報を探すのは ザ・司書!という感じがして好きでした。 それにもかかわらず、10年もたたないうちに 当時のスキルやコツはすっかり忘れてしまいました。 本当にショックで、20分ほど粘ってみました。 結果、ショボい情報しか集めることができませんでした。 難しい事柄を調べようとしたわけではなく、 連休中に読みあさった小説に出てきた、 歴史上の人物を詳しく調べたかっただけでした。 この時の気づきは、 「知識やスキル、コツは使わないと失ってしまう」 ということです。 「短期間でついた脂肪は、普段の生活をすれば落ちる」 のと似たようなものですね。 「好きこそものの上手なれ」ということわざがありますが、 ただ好きなだけではダメで、 「好き」という熱量が行動に結びついた時に、 上達や成果につながるのだと実感しました。 この気づきを活かして、東広島の図書館でリベンジします!

後藤真紀子

やってみないことには、わからない

暑い日々をお過ごしのみなさま、 こんにちは。 最近、新しい通り名をつけてもらった後藤です。 その名も『カレーの妖精』 つけてくれた彼女が言うには、 「『カレーの女王』っていうのも思いついたけど、 後藤さんは女王って柄じゃない」 とのことです。 地に足がついていないということでしょうか? それとも威厳の問題? いろいろと思うことはありますが、 カレーの妖精を今後ともよろしくお願いします。 さて今回は隔週連載にすると決めた、 「なんでその仕事を選んだの?」特集の第3回です。 カリスマ美容師→クリーニングマスターに続き、 3人目に取り上げるのは、スーパー検査員Kさん。 彼女は弊社シナジーの派遣スタッフとして、 日夜(常夜勤ですが)製品の品質を守っています。 Kさんがうちの面接に来てくれたのは、2年前の春でした。 当時は東広島市外に住んでいたKさん。 なぜ引っ越してまで働こうと思ったのか、 聞いてみました。 後藤「あらためて、なんで派遣スタッフとして うちで働こうと思ったんですか?」 Kさん「うーん、まずは実家を出ようと思って、 知り合いのいる東広島で仕事を探してたんだよね」 後藤「なるほど、場所から絞っていったんですね」 Kさん「あとは正社員以外の仕事がよかった」 後藤「あ、正社員は選択肢から外してたんですか?」 Kさん「そう、正社員として働いたこともあったけど 自分には合わないと気づいちゃった」 後藤「性に合わない(笑)」 Kさん「だから、派遣の仕事をネットで調べてみたんだよね」 後藤「そこで、うちの求人を見つけた?」 Kさん「そうそう!」 後藤「やっぱり時給が高い仕事を探してたんですか?」 Kさん「いや、ほどほどのところ」 後藤「ほどほど」 Kさん「時給が高すぎると、キツイ仕事の可能性が高いし 逆に低すぎると生活できないからね」 後藤「意外と手堅い・・・」 Kさん「失礼な!(笑)それで、シナジーをネットで調べた」 後藤「調べたんですか!?」 Kさん「意外と手堅いでしょ? 調べてみると、評判も悪くなかったから応募してみたの」 後藤「そこで出会ったのが・・・」 Kさん「後藤さん!」 後藤「ありがとうございます」 Kさん「実際、気が合うのか話しやすかったのも決め手だったかなー」 後藤「まじですか!!今度、カレーごちそうしますね」 Kさん「さすがカレーの妖精」 後藤「想像以上に恥ずかしい・・・ 結局はフィーリングで決めたんですか?」 Kさん「調べた上でのフィーリングだね!」 後藤「なるほど」 Kさん「仕事ってやってみないと、わからなくない?」 後藤「たしかに」 うちで頑張ってくれているKさんの仕事選びについて、 話を聞いてわかったことはひとつ 実際に働くことでしか、わからないものもある ということだったように思います。 Kさんにとって、正社員としての働き方は 窮屈で魅力を感じられないものだったというのです。 福利厚生や安定という利点を理解していても Kさんが別の働き方を選んだのは、 正社員として働いた経験があってのことです。 たしかに、転職に失敗するということは 大きな痛手になることが多いと思います。 家族がいる方であれば、なおさらです。 それでも、その仕事を選んで実際に働いてみることでしか 得られない経験・気づきが必ずあるはずです。 それでは、また来週。

後藤真紀子

働きたくない

3日カレーが続いても、ご機嫌な子どもだった後藤です。 むしろ、日に日に減っていくカレーを見て 切なさを感じていました。 いまだに冷凍庫の中にあるカレーが減っていくと、 補充をしたくて仕方がなくなります。 スパイスには依存性があるのでしょうか? さて今回は例の特集、ではなく・・・ 「働くことに悩んだ時におすすめの本」を紹介します! 「なんでその仕事を選んだの?」特集は、 隔週でお送りします。 ネタ切れではなく、そうゆうものだと思って あたたかく見守ってやってください・・・ 今日取り上げる本はこちら! 山田ズーニー著 『「働きたくない」というあなたへ』 これ以上ないくらいストレートですね。 私がこの本を読み始めた時も、 「働きたくない」と思っていました。 しかも、就職活動が始まった時期に。 それで、よく仕事やキャリアについて語れるな、 と思われるかもしれません。 自分でもそう思います。 ただ、よくよく当時のことを思い返すと 「働きたくない」というよりは 「働けるわけがない」という方が 正しいかもしれません。 どの企業説明会やセミナーでも必ず耳にする 「コミュニケーション能力」 仕事をするうえで必要になってくる 「専門的な知識・技術」 チームプレイで存在感を発揮できるような 「リーダーシップ」など どれについても、自信がありませんでした。 そんな自分が社会の荒波に揉まれて大丈夫なかのか? そもそも自分を必要としてくれる企業なんであるのか? 考えれば考えただけ、暗い気持ちになっていました。 そこで『「働きたくない」というあなたへ』なんて タイトルの本を見つけたら・・・読みますよね! すごく真剣に読みました。 この本を読み終わって、気づいたことがひとつありました。 それは、 私は社会の中に、自分の居場所がほしいと思っている ということです。 そのためには社会と接点をもつ必要がある。 その社会との接点になるのが「仕事」であり「働く」こと そんな、すっと理解できた時、 それまで抱いていた「働く」ことへの恐怖が 弱まったように感じました。 「宝くじが当たれば、働かずに遊んで暮らす」 みなさんも一度は聞いたことや思ったこと があるかもしれません。 でも、すこし冷静になって想像してみてください。 「働かずに、ただ遊んで暮らしている自分」 なんだか、むなしくはありませんか? 私はこの本を読みながら想像してみて、 むなしい気持ちになりました。 好きなことを好きなだけして、 気楽な人間関係の中で気ままに生活する・・・ ストレスは限りなく少なそうです。 正直に言うと、5日くらいなら そんな生活も悪くないかなと思います。 ただ、そんな生活がずっと続くのは 耐えられそうにありません。 ウェブサイトでの連載された内容を書籍化したものなので、 各テーマについて読者の体験談や意見が載っており、 読みごたえのある本だと思います。 働くことが嫌になった時、 すこし前向きになれる1冊です。 それでは、また来週!

後藤真紀子

好きじゃなくても仕事にしてみたら?

嘘のような本当の話ですが、 私が生まれた日、母は「なんかお腹痛いなー」と 思いながら、カレーをつくっていたそうです。 筋金入りのカレー好き、後藤です。 ちなみに家族もみんなカレーが好きなので、 朝から平然とカレーを食べる一家でした。 前回は番外編を挟ませてもらいましたが、 「なんでその仕事を選んだの?」特集をを再開します! 題名は違ったような気がしますが、 内容は変わらないのでお気になさらず。 さてカリスマ美容師Y氏の次に取り上げるのは、 クリーニングマスターO氏です。 (自称)東広島市のクリーニング界を牽引する男O氏が、 なぜ起業し宅配クリーニング専門店を 始めることになったのか・・・ お酒があれば、カッコイイことをそれっぽく語れる O氏にシラフで答えてもらいました。 後藤「いつも取りに来てくださって、ありがとうございます」 O氏「まいど、そろそろ羽毛ふとんもクリーニングしといたら?」 後藤「また連絡するんで、回収お願いします」 O氏「はいよ」 後藤「早速ですが、なんで今の仕事をしようと決めたんですか? 東広島市って大手クリーニング店も多いのに」 O氏「うーん、親が似たようなことをしてたからかなー」 後藤「親の背中を見て自分も、みたいな美談ですか?」 O氏「いやーそれは別にないね!(笑)」 後藤「じゃあ、起業してみたかったとか?」 O氏「たしかにサラリーマンは向いてなかったねー でも他の業界で起業して、成功も失敗も経験してたからなあ 経営の大変さは身に染みてわかってたよ」 後藤「それでも起業したんですね」 O氏「うん、やっぱり親がクリーニングの取次ぎをしてて 感謝されてた姿は忘れられくて… でも『もっとこうすればお客さんが喜んでくれるのに』って 思ってたことも覚えてた」 後藤「なるほど」 O氏「後はいろいろと調べてみて、 やるならクリーニングだけじゃなくて リペアの時代だと思ったんだよ」 後藤「よくO氏のブログでも取り上げてますよね、 私の手帳カバーもお世話になりました」 O氏「そう、みんな誰に相談すればいいかわなくて、 困ってる人もけっこう多い」 後藤「そこにビジネスの匂いを感じ取ったんですね(笑)」 O氏「その通り」 後藤「そして今の日本全国から問い合わせが来るような クリーニングマスターO氏があると」 O氏「でも、最近は別のことをしたいなと考えてて」 後藤「そんなこと考えていたんですか?」 O氏「プレジデントアカデミーで『ミッション』について考えたり、 ずっとブログで自分のことをふり返ったりしてると、 自分が本当にしたいことが見えてきたんだよねー」 後藤「え、クリーニング辞めちゃうんですか? 私、困っちゃうんですけど…」 O氏「お客さんに迷惑を掛けないようにするから、そこは安心して」 後藤「そっかぁ、また詳しく聞かせてください!」 O氏「お楽しみに!」 自分にとって身近な仕事を切り口に、 地域や社会でのポジショニングを考えて、 今の仕事を始めたO氏。 その仕事と向き合っていくうちに、 本当に自分がしたいことが見えてきたそうです。 フットワークの軽いO氏だからこそ、 本当に自分が 実際にその仕事をすることでしか、 見えてこないこと・気づけないものがある。 クランボルツが 「まずは自分の夢を消化する」ことを重視したのは、 この「気づけないもの」こそが キャリアを形づくるうえで 大切なものだからかもしれません。 それではまた来週。 今回お話をしてくれた、O氏のHPはこちら↓ https://www.omisejiman.net/iwash/

後藤真紀子

こんなはずじゃなかった、と思わないために

週末に冷凍庫の整理をしていたら、 以前大量に冷凍していたカレー見つけました。 数を数えて、あと5回は楽しめることがわかって テンションが上がった後藤です。 よくよく思い返してみると、片手鍋で2回分のカレーを 1食ずつ食べただけで冷凍していました。 そう考えると、意外と早いペースで食べていますね。 健康診断の結果が出るまではいいことにします。 カレーの具は玉ねぎ・さやいんげん・ひき肉です。 さやいんげんが、じつに夏っぽくておすすめです。 さて、前回はカリスマ美容師Y氏が 美容師になると決めたきっかけを ご紹介しました。 そして3回目、といきたいところですが ここで番外編を挟ませてください。 3回目に登場してもらいたかった人物に 話を聞きそこねたという不手際をお許しください・・・ 今回のテーマは、「就職活動の軸」です。 新卒採用などでよく聞かれるワードで、 自社の面接で学生さんと話をする時に わたし自身、意識をするポイントでもあります。 なぜなら、採用後のミスマッチを 未然に防ぐことができるからです。 なんとなく楽しそうだから、イケてるように見えるから、 というような表面的なイメージだけで入社してしまうと 本人と会社の両者にとって、残念な結果になってしまいます。 そして、この「軸」を見つけて活用するには 自己と企業の分析が不可欠です。 企業についてはスマートフォンひとつあれば 十分な情報を集めることができます。 企業の自社ページからクチコミまで、 ものの数分で大量の情報が手に入ります。 では自分については、どうでしょう? ウィキペディアのように、便利なサイトはありません。 そして自己分析をしたことのある方であれば、 共感していただけるかと思います。 自己分析は真剣にすればするほど、きつくなってきます。 それまでの自分の経験やそこから感じたこと、 これから働く中で大切にしていきたいこと、 ちゃんと自分と向き合って「自分の軸」を 見つけようとしたのか? せっかく一緒に働いていくのであれば、 しっかりと自分と企業に向き合ったうえで、 自分たちを選んでほしいと思うのです。 わたしが学生時代お世話になった先生が おっしゃっていたことですが、 「こんなはずじゃなかった、が一番つらい」 せっかく縁あって出会った会社。 何らからの理由で離れることになった時に 「こんなはずじゃなかった」と 思わずにすむように。 仕事を選ぶというと、つい目は外へと向いていきます。 そこで一度立ち止まり、自分と向き合ってみる。 じれったく感じるかもしれませんが、 この自分と向き合って決めたのかどうかが とても大事だと思います。 それではまた来週。

後藤真紀子

好きを仕事にするには

某大手チェーン店のカレーと秋田犬の子犬を見ると 後藤を思い出すと言われました。 ふたつの共通点を考えて 「茶色」という結論にいたりました。 休みの日であっても日焼けどめは ちゃんと塗ろうと思います。 さて、前回から始まった 「なぜその仕事を選んだのか?特集」 第2弾の今週は、カリスマ美容師Y氏に スポットを当てていきたいと思います。 私をはじめ、シナジーの面々が いつもお世話になっているY氏。 どのくらいお世話になっているかと言いうと Y氏「今日はどうされます?」 後藤「どうしますかねー」 Y氏「じゃあ、いい感じにしときますね!」 という会話をほぼ毎回繰り返すくらい、 お世話になっています。 髪に対する主体性のなさといったら・・・ 毎回のことなので申し訳なくなります。 実はこちらのY氏、 このブログリレーのテーマを決めた時から、 どうにか登場させられないかと 狙っていた人物のひとりでした。 なぜなら Y氏はいつも楽しそうに 仕事をしているからです。 わたしは働き始めるまで 仕事というものは大変で、 つらいものだと思っていました。 将来の夢がない子どもだったので、 仕方がないかもしれませんが・・・ 自由な時間を切り売りすること=仕事 働いた経験がないだけに、 本気でそう思っていました。 実際に働くようになってみると、 想像していた「仕事」はあくまで 想像だったことに気づきました。 それでも働いていると、 どうしても大変なことはあります。 だからこそ、 いつ見ても楽しそうに仕事をしているY氏に 「美容師という仕事を選んだ理由」を 聞いてみたかったのです。 以下、シャンプー中の会話の抜粋です↓ 後藤「なんでYさんは美容師になろうと思ったんですかー?」 Y氏「うーん・・・別に美容師じゃなきゃ、というのはなかったんですよ」 後藤「それ本気で言ってます?」 Y氏「本当です(笑)」 後藤「じゃあなんで、きついイメージのある仕事に?」 Y氏「人と話すのが好きだからですかねー」 後藤「人と話せるから、美容師さんになったんです?」 Y氏「そうですね、美容師だといろんな人と話しながら仕事ができるんで! たいていの人は、美容院で髪を切るでしょう」 後藤「たしかに・・・」 Y氏「それで、ここで働くうちに、自分の店を持ちたいなと思うようになったんです」 後藤「なんでまた?お店もたなくても、お客さんと話すことはできますよ?」 Y氏「うちのボス(社長)を見てると、いいなーって」 後藤「ここのボス・・・」 Y氏「ボスはみんなに愛されてるでしょ?」 後藤「キャラ濃いけど、みんなボスのこと好きですよね」 Y氏「そうでしょう!」 ・・・ シャンプー中という、 メモが取れない上に寝落ちしやすい状況を 選んだというミスチョイスは痛いですが、 おおまかにはこのような会話でした。 私が面白いと感じたのは、 いまや専門的な知識も技術もトップクラスのY氏ですが、 美容師という仕事を選んだきっかけは その本質(髪を切ること)ではない部分にあったことです。 そして「社長のようになりたい」という現在の夢も、 ただ美容師としての社長ではなく、 その人間的な部分にも魅かれているのです。 仕事を選ぶ時、 どのような形で誰に貢献することができるのかを 考えることも大事です。 それはきっと、仕事のやりがいにつながります。 思うようにいかない時も、そのやりがいを思うことで、 もうひと踏ん張りがききます。 また仕事を構成する業務との、向き不向きも大切でしょう。 やりがいの大きさは、 普段からどれだけその業務と向き合ったかに比例します。 ですが、仕事をすることで「好きなこと」と どれだけ接点をもてるのかという視点で 仕事を見てみるのもアリなのでは? そう思わせてくれる、Y氏のお話でした。 それではまた来週!

後藤真紀子

今の仕事を選んだ理由とは?

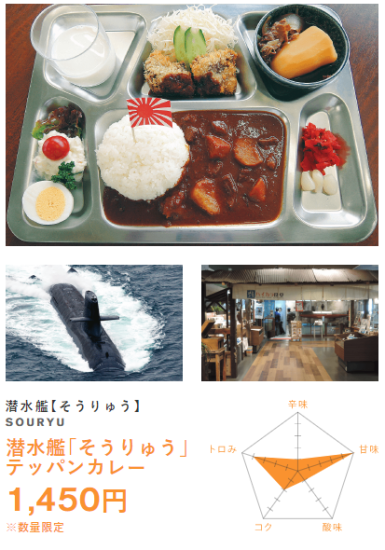

久々に帰った地元でも、 カレーを食べた後藤です。 私の地元、呉では「海自カレー」が じわじわと広まっているようです。 海自カレーとは、 海上自衛隊・呉基地に所属する 艦艇等で提供されているカレーを、 呉市内の飲食店で食べることができる という取り組みです。 いいですね、 限られた人しか食べられないという プレミア感の漂うカレー・・・ ロマンがあります。 そんなことを語りながら、 今回食べたのは普通のカレーでした! 二日酔いの胃袋にカレー、最高でした。 さて、今回から知人・友人・同僚に聞いた ある質問への回答をもとに 仕事というものについて考えていきます。 その質問は なぜ今の仕事を選んだのか? です。 全何回になるかは未定ですが、 ネタ切れになるまで 突っ走っていきます。 とはいえ、 いきなり身内の繊細な話を晒す というのも心が痛い。 お決まりの流れではありますが、 私が今の仕事を選んだいきさつを お話します。 そもそも私の仕事は、 お仕事を探している人と 働いてくれる人を探している企業との 橋渡しだと思っています。 その他、色々な業務はありますが、 今回はさらっと流させてください。 私がこの仕事を始めたのは、学校を卒業して 当社シナジーに入社してからです。 ですが、当時のことを思い返すと 今の仕事がしたいからシナジーに 入ったわけではありませんでした。 就職活動を始めた時、 考えていたことは 「とにかく就職したい!」 「親のすねをかじりたくない!」 ということでした。 自分の強みを活かせる職場を探すとか 色々な人との出会いを楽しむとか そんな前向きな気持ちで 取り組んではいませんでした。 ふり返ってみると、もったいないですね・・・ 不安な気持ちをごまかすために、 様々な業界の選考に臨みました。 思い出せるものだけでも 教育・出版・製造・介護・不動産・飲食など 多様な企業の説明を聞き 選考を受けてはみましたが、 気持ちは固まりませんでした。 就職活動を始めて3か月ほど、 迷走し続けて出会ったのが シナジーでした。 今の上司、月曜日を担当している 小濱さんの説明を聞き、 説明会で副社長の樽本さんをいじる 杉原さんを目撃し・・・ その後は割愛しますが、 内定の連絡をもらいました。 ですが、シナジーで働きたいと 本気で思ったのは、その後のことでした。 内定者として社内イベントに参加し 社員の人たちと関わって初めて、 「ここで働きたい!」と思いました。 たしかに、人材サービスという業界に 興味は持っていました。 でも絶対に人材サービスでないと いけない理由はありませんでした。 つまり私は仕事の内容でなく、 シナジーという「場」を選ぶことで 今の仕事を選ぶことになったのです。 私の個人的な考え方ですが、 仕事の選び方に良いも悪いも ないと思います。 ただどんな選び方であっても、 「自分で決めた」ということが その後の仕事の向き合い方を 左右するのではないでしょうか。 次回は、カリスマ〇〇〇に聞いたお話をご紹介します。 それではまた来週に!

後藤真紀子

スゲイノウ人

カレー好きのみなさま、 おいしいカレーを食べていますか? これからの季節は、食中毒に要注意ですね。 来週に迫った健康診断に備えて、 カレーペースを抑えている後藤です。 体重計を持っていないので、 健康診断の問診票が手元に届くと 毎年のことながら落ち着きません・・・ さて先週は海老原嗣生さんの 『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』 という本を参考にブログを書きました。 その内容を私なりにとまとめると、 「夢にきちんと向き合い、挑戦して 次の夢を見つけていけばよい!」 というものです。 つまり、 生煮えの夢ほど厄介なものはない ということです。 そこで私の出した結論は・・・ 宙ぶらりんのままになっていた、 「図書館に関わる仕事がしたい」という夢を、 「ボランティアとして、まず図書館に関わる」 ことで一歩踏み出してことに決めました。 ですが先週のブログを書きながら、 浮かんだ疑問がありました。 それは、 「夢に挑戦できる場は、どこにあるのか」 というものです。 幸いなことに、 今回は夢=場所だったため 迷うことはありませんでした。 それでも、 一度浮かんだこの疑問は ブログを書き終わってからも モヤモヤと残り続けました。 なぜなら、 今の夢を何らかの形であきらめて、 次の夢に向かって挑戦していく それがクランボルツ理論だからです。 もしかすると、 次に見つける夢は 挑戦する場所を見つけることすら 難しいかもしれません。 そこで数日たって見つけた突破口は、 自社のホームページの中にありました。 それは、 スゲイノウ人プロダクシション ジャリーズ です! このサービスをひと言で表すと、 「すごい素人さん=スゲイノウ人」と 「世の中」をつなぐマッチングサービス といったところでしょうか。 つまりスゲイノウ人を発掘し、 プロデュースをして、 マネジメントまで行う、 それがジャリーズの仕事。 初めてこのサービスを聞いた時は 思わず笑っちゃいました。 あまりの出オチっぷりに。 そして、この画像見て爆笑しました。 口に何も入れてなくてよかった・・・ 身内ネタですみません。 ネーミングのせいでふざけていると 思われた方もいるかもしれません。 ですが、よくよく考えると ジャリーズに所属すれば 今の仕事を辞めることなく 夢に挑戦することができるのです。 いきなり今の仕事を辞めて、 夢に挑戦するなんてリスクが高すぎる! という方にぴったりです。 実際にジャリーズに所属している スゲイノウ人の一例を挙げると・・・ 「万年筆が好きすぎるSE」さん もし私が所属するとなると、 「カレーが好きすぎるキャリアアドバイザー」 とかですかね? この丸パクリ感、確実に怒られます。 ジャリーズについてもっと詳しく知りたい! 我こそはスゲイノウ人! という方はコチラまで↓ http://jallys-net.jp/ それでは、また来週

後藤真紀子

夢とキャリア(2)

カレー部 部長の後藤です。 カレーをつくるスピードが消費するスピードを上回り、 冷凍庫がカレーに浸食されつつあります。 需要と供給がつり合うことって大事だなぁ・・・と、 冷凍庫から目当ての食品を探しながら思ってしまいます。 今週もカレーの香りただようブログをお届けします。 さて先週が初回投稿となった私ですが、 ひとつのお題を2週に分けるという禁じ手を使いました。 今回は将来の夢がなかったために、夢を捏造して生きてきた私が 『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』という書籍に学び 夢を見つけて片を付けるまでをまとめました。 肩の力を抜いて、ゆるりとお付き合いください。 まず私に必要だったのは、夢を見つけることです。 気合と根性を頼りにしても見つかるものでもありません。 ここの段階で活躍するのが「夢の棚卸し」です。 これまでの人生で夢中になったこと・なりたかったこと その理由やきっかけを年代ごとにまとめます。 これをするかどうかが後々効いてくるようなので 脳みそを絞る勢いで頑張りました。 その結果、好きなものや目標は変化していくことに気づきました。 それはクランボルツ理論の結論でもあります。 そして、それを実感することが大事なのだと書籍にも書かれています。 私の場合、小学生くらいの時は自分は運動が得意だと思っていましたし、 実際に体を動かすことも大好きでした。 サッカーボールを蹴るだけで笑いを取れる今からすると、 信じられないですね・・・ 海老原さんは夢のことを指して 「人生折々の旬みたいなもの」と表しています。 夢は移り変わっていくものだという前提は とても私の気持ちを楽にしてくれました。 なぜなら、これまで私は夢というものを 自分の人生をかけて達成するもの、 それこそ海賊王になる!というくらい 大きなものでないといけないと思っていました。 もうひとつ、クランボルツ理論の中心となることがあります。 それは好きや目標のきっかけは、周囲の人からもたらされる 偶然がきっかけになっているということです。 私を例に挙げると、いま好きな「本を読むこと」との出会いは 実家に大量の小説やマンガがあったことです。 母も本を読むのが好きなので、集められた大量の本を 暇つぶしに読み始めたことが好きになったきっかけです。 そして本を読むようになって、生活も考え方も変わりました。 つまり偶然の出会いが自分を変え、それを受け入れることで 人生も変わっていくということです。 その機会を意図的に増やしていけばいくほど、人生は豊かになると 書籍の中で海老原さんはおっしゃっています。 そのために必要な5つの条件についても、書籍には書かれていますが ここでは割愛させていただきます。 気になった方は、ぜひ読んでみてください! ここからは私自身の話に戻ります。 私も「本を読むこと」を将来の夢と結びつけたいと 考えたことがありました。 本を読むために図書館へ通っていたことがきっかけで、 司書資格を取得できる学校を進学先に選んだのです。 ならば、なぜ図書館司書にならなかったのか?という話になりますね。 最終的に司書の資格は取れましたが、就職活動をする中で 「図書館司書になる」ことを真剣に考えませんでした。 その理由を思い返してみると、次のふたつがありました。 ◆「司書資格は就職のパスポートにならない」と断言されビビったから ◆本気で司書になろうとして、なれなかった時がつらいから あらためて文字にすると、なんとも情けないものです・・・ この夢の生煮え状態こそが、厄介なのです。 なぜなら、自分の才能を活かせる場に踏み出すこともできず 現状に不満を抱いてくすぶり続けることになるからです。 まずは踏み出してみて、どういった形であれ夢を終わらせ、次の夢へ踏み出す。 それを書籍の中では「夢を代謝する」と表現されています。 きちんと夢を代謝させることができたかどうかが、 その後どのように生きていくかも決めるということでしょう。 では「夢を代謝する」ことができなかった私は どうしたのかといいますと・・・ 腕試しの場を利用して、仕事を続けながら 夢を代謝することにしました。 この方法は、「好きなことにそこそこ向いている人」に適している、 「保険をかけて、夢を代謝する」方法として紹介されています。 具体的には、図書館という世界に一歩踏み込んでみて 覚悟のほどを試してみることにしたのです。 幸いにも東広島市の図書館は、ボランティアとして 活動に関わることができます。 まずはボランティアとして、図書館に関わってみながら そこで見えてくることや気づきをもとに、 くすぶらせていた夢を代謝してしてみることにしました。 書籍で海老原さんが伝えたかった内容とは、違う形ではありますが そこは次に見つける夢で実践してみようと思います。 私の夢がどのように代謝されたのかは またの機会にご紹介できたら幸いです。 それではまた次週! 参考書籍:海老原 嗣生『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』

後藤真紀子

夢とキャリア

カレーは飲みもの、後藤です。 実はこれまで自分でカレーをつくりもせずに、 カレー部の部長を自称していました・・・ そんな私ですが、心を入れ替え6月に入って すでに2度カレーをつくりました。 今後もカレー部 部長として日々精進します。 カレーは別腹ですので、美味しいカレー屋さんを見つけた方は ぜひ私に教えてください! さて、そんな私が毎週水曜日を担当することになりました。 カレーのことを好きに語るのも幸せですが、 関係各所から怒られる前に、本題に移ります。 今回のお題は「夢とキャリア」です。 ここでの「夢」とは寝ている間にみるものではなく、 「将来の夢」のことだと思ってください。 この「夢」という言葉を聞いて、 みなさんはどう思われますか? 小さな頃をを思い出してワクワクするひと、 今とのギャップで苦い気持ちになるひと、 様々あるかと思います。 私はどちらかというと、後者に近いと言えます。 なぜなら「夢」がなかったからです。 小学校で「将来の夢」というお題で 絵を描くことになった時は困りましたね。 結果、なんの思い入れもない「夢」の絵を描いて ほめられた時に罪悪感は今でも覚えています・・・ そんな私が「夢とキャリア」についてお話します。 先行きが不安ですね、発起人となった後輩の胃が心配ですが つい先日、健康診断を受けていたのできっと大丈夫です! 何ごとも早期発見、早期治療が肝心です。 とはいえ、私ひとりでは心もとないのは事実です。 そこで『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』という本と からめて「夢とキャリア」について考えていきます。 人事・雇用のカリスマ、海老原 嗣生さんの書かれた こちらの本ですが、どんな本かというと、 「夢はあきらめると、けっこうかなう」という クランボルツ理論をわかりやすく解説した書籍です。 諦めるの?叶うの?どっちだよ!というツッコミが 聞こえてきそうですね。 そう、そこがおもしろいのです。 来週は、今回取り上げた『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』を わたくし後藤に当てはめてみるとどうなるのか? 検証してみた結果をお届けします。 3か月もあると余裕ぶって、つい来週に続いてしまいました。 次週、乞うご期待!と言ってみたかっただけですが・・・ いいですね、味をしめてしまいそうです。 それでは、のんびりとお付き合いいただけると嬉しいです。 参考文献:海老原嗣生『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』講談社

後藤真紀子