ALL

小濱亮介の記事

その清掃、本業の妨げになっていませんか?~日常清掃の外部委託で、業務効率と職場環境を同時に改善~

日々の清掃業務で、こんなお悩みはありませんか? 従業員が清掃しており、残業が増えている 自社で掃除しているが、なかなか綺麗にならない 見落としが多く、清掃レベルにバラつきがある 業務が忙しく、清掃まで手が回らない こうした状況は、働く環境だけでなく、 社員のモチベーションや企業の印象にも影響を及ぼします。 そんな時こそ、シナジーの日常清掃サービスをご活用ください。 弊社では、トイレや共用部、通路の落ち葉清掃、 会議室など、施設内外のあらゆるエリアを対象に、 決められた日時で定期的に清掃を実施しています。 社員の手を煩わせることなく、常に清潔で快適な 環境を保つことで、本来の業務に集中できる職場を実現します。 シナジーに依頼するメリット 社員の清掃業務をゼロに → 残業削減&業務集中 作業報告書の提出で進捗と品質を可視化 時間とコストを抑え、清掃レベルも安定 清掃に加え、洗車・給油・配達物の配送などの ”+α業務”にも対応 対応実績 工場・事務所・病院・マンションなど、多種多様な施設で清掃実績があります。 お客様からはこんな声も寄せられています。 「清掃スタッフの丁寧な対応に、現場全体が 高く評価しています」 「いつも清潔な会議室で、お客様を迎えるのに 自信が持てるようになりました」 「従業員のモチベーションが上がり、 社長も大変喜んでいます」 ご依頼の流れ 1.ご相談 2.現地調査・ヒアリング 3.お見積り 4.ご契約 5.作業開始(最短1週間) よくあるご質問 Q.清掃費用はどれくらいですか? →作業内容や面積によって異なりますが、 まずは無料でお見積りいたします。 Q.いつから始められますか? →最短1週間でスタート可能です。 急ぎの対応もご相談ください。 「清掃に人手を割くのは、そろそろ限界…」 そんなときは、私たちシナジーにご相談ください。 清掃+αのサポートで、貴社の業務をよりスムーズに、 効率的に支えてまいります。

小濱亮介

最先端AIから夏フェスまで!進撃の警備会社とは?!

今回は弊社のグループ会社である 株式会社シナジーコミュニケーションズについて ご紹介します。 シナジーコミュニケーションズでは、警備業を中心として 活動をしています。 「人材不足だ」と特にブルーワーカーは言われているように 警備業界は深刻な人材不足と労働者の高齢化が進んで いますが、そんな中でシナジーコミュニケーションズには 警備員が約100名在籍しており、平均年齢40歳という 若手からベテランまで在籍している バランスの取れた会社です。 広島県や山口県を中心に活動しております。 もし街中で青い制服を見かけたら、 それは弊社の警備員かもしれません。 警備業務には、施設警備業務、交通誘導警備業務、 危険物等運搬業務、身辺警備業務などがあります。 シナジーコミュニケーションズは主に交通誘導警備業務を 中心に、施設警備業務も展開しております。 警備隊員が安定した生活を送れるよう、 給与水準と待遇の向上を実施しており、また、 働きやすい環境づくりに注力しています。 その結果、警備隊員の仕事へのやりがいが高まり、 サービス品質を大きく向上することができました。 交通誘導警備業務は、高速道路や一般道路の工事現場での 警備に加え、 夏フェス、イベント、花火大会などの 雑踏警備まで、幅広く対応してい ます。 毎年8月には四国最大級の夏フェス『MONSTER bash』の 警備も担当。 フェス会場の中心で、来場者の安全確保に 笑顔で取り組む警備員の姿が 見られます。 近年、片側交互通行の分野には AI化の波が押し寄せています。 2023年7月、私たちは広島県で初めてAI交通制御システムを 使用した 片側交互通行を実現しました。 これからも、世に必要とされるサービスを目指して、 活気ある会社づくりに尽力してまいります。 警備に関するお問い合わせは、お気軽に弊社まで ご連絡ください。

小濱亮介

今さら聞けない人材紹介会社(エージェント)とは!?

近年、人材紹介会社を利用される方は多いのではないでしょうか。 弊社も人材サービス会社として紹介事業も行っておりますが、 依頼をしてみたものの、 実態は分からないという方も 多くいらっしゃいますので、今回は人材紹介会社について ご説明したいと思います。 人材紹介は職業安定法の中にある職業紹介に該当します。 職業紹介は「有料職業紹介」と「無料職業紹介」に二分されます。 「無料職業紹介」というのは皆さんご存知のハローワークです。 そして多くの民間企業が行っているのが「有料職業紹介」です。 人材紹介を行っている企業は増加傾向にあります。 人手不足というニーズがあるのと、 参入障壁が派遣に比べると低いという実態があることが 背景として考えられます。 人材紹介会社は自分たちでメディアを持ち、 求職者を集めていくという流れがほとんどです。 職種に特化した紹介会社も増えてきており、 保育士や看護師、建築など様々あります。 紹介料の金額も上がっており、広島では 10年前は想定年収の20%前後が紹介料として一般的だったものが、 現在は30~40%が相場になっています。 先日、驚いたのが施工管理に特化したエージェントでは 紹介料が想定年収の100%と言われていたので、 それだけ採用難易度が高いことを表しています。 人材紹介を使うメリットは、採用にかける工数を大幅に削減できることで、 例えば求人を出すコストや応募対応などの工数と媒体費用はかかりません。 ヘッドハンティングも人材紹介に当たるのですが、 最初に着手金のよう なものを払い 自社の人事として動いてもらうので、成果がでなくても 費 用が発生してしまいます。 一方でデメリットとしては社内にノウハウがたまらないことと、 コスト を削減できないということがあります。 仮に年収が400万円でしたら報酬として120~160万円を 支払わなければなりません。 例えば求人広告を利用して 採用活動を行い、1ヶ月の求人費用を試しに30万かけて、 うまく採用できれば1人あたり30万円で 採用できることになります。人材紹介に比べると4分の1ですね。 また会社によっては違いますが、有料職業紹介で入った人が 2ヶ月で辞めた場合、人材紹介会社に返金制度があるかないかで 全然変わってきます。ここはよく注意したほうが良いと思います。 実際に弊社のお客様で、他社から有料職業紹介で入った人が 1ヶ月で辞めてしまったのですが、返金制度が無いと言われて 泣き寝入りするしかなかったそうです。 個人的には自社の採用も人材紹介会社も 両方行っていく方が良いと思っています。 採用する確率を上げるためには、双方の活動はとても大切です。 まずは採用したい人物がどんな人かを明確にすると、 その人が転職市場のどこにいるのか仮説を立てることができ、 より採用できる可能性が高くなるので、 よくわからないという方がいらっしゃいましたら 弊社までお声掛けください。

小濱亮介

貯水槽の清掃や点検は実施しないといけないの?!【サービス事例】

今回は弊社のビルメンテナンス事業の 貯水槽の清掃・点検業務についてご紹介いたします。 貯水槽清掃点検業務の重要性 貯水槽清掃点検業務は、分譲マンションや オフィスビルなどで重要な役割を果たしています。 設置者や管理者(マンションオーナー、管理会社など)は、 水道法や建築物衛生法、および地方自治体の条例に基づき、 定期的な点検と清掃が義務付けられています。 これを怠ると罰金や罰則が課せられる可能性があるため、 法的義務を理解し、適切なメンテナンスを行うことが重要です。 法定検査と水質検査の概要 貯水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える簡易専用水道は、 分譲マンションやオフィスビルなどに多く、 水道法に基づき厚生労働省登録の検査機関で 1年に1回の検査を受ける義務があります。 賃貸アパートなどにある10立方メートル以下の 小規模貯水槽水道も、トラブル防止のため 水質検査を年1回受けることが推奨されています。 清掃作業の流れ 清掃点検作業の基本的な流れは下記のようになります。 1. 事前告知 - 清掃予定と断水について 施設利用者に事前に告知します。 2. 断水・排水 - 貯水槽内の水を排出し、 清掃中が完了するまで断水されます。 3. 清掃作業 - 作業員が貯水槽内に入り清掃します。 高圧洗浄機などを使用することも。 4. 消毒 - 清掃後に次亜塩素酸ナトリウムで消毒を行います。 5. 断水復旧と水質確認 - 最後に水を張り、 残留塩素濃度や水の状態を確認して作業完了です。 資格要件と注意事項 貯水槽の清掃は、都道府県知事登録を持つ専門業者が 行う必要があります。また、作業員は厚生労働大臣の登録を受けた 有資格者でなければなりません。 清掃依頼時には、許可登録の確認が推奨されます。 老朽化と保守管理の重要性 貯水槽設備は10年以上が経過すると老朽化が進み、 錆や亀裂が生じる可能性があります。 設備の機能低下を防ぐためにも定期的な点検・修理を行い、 早めの対応を心掛けることが大切です。 万が一、清掃や点検を怠ると設備のトラブルなどで 大きな修理費用がかかってしまう可能性もあります。 マンションオーナーや施設管理者は、居住者の信頼と 安心を守るためにも、貯水槽の清掃と 定期的な点検を「義務と責任」として意識し、 維持管理を欠かさず行いましょう。

小濱亮介

ミッションとパーパスが導く、シナジーの未来像【サービス事例】

シナジーって何屋さん!?と数年前から聞かれることが多くなりました。 その時は「ぐっとくる魅力的なことを創っています!」とお答えしますが ポカーンとされることもしばしば(汗) 多事業展開していると なかなかわかりやすく伝えるのは難しいなぁと 実感しています。 富士フイルムも、もともとはフイルム屋さんの イメージがあると思いますが、今では医療関係にかなり幅広く伸ばしています。 時代の流れによって業種業態が変化していくのは致し方ありません。 私達はもともと地域のお掃除屋さんでした。 創業者である会長の大武が モップとほうき、ちりとりから始めた会社です。 なので旧社名はビルテックサービス有限会社で、 清掃業を主に行っていたのです。 そこから現社長の樽本が参画し、 警備業、人材サービス業、コンサル業と 広げていくことになったのです。 私達のミッション(使命)は「あらゆる人と組織に、元気のきっかけを創り出す。」です。 ミッションとは社会からみた自分たちの役割です。 またパーパス(存在意義)は「ぐっとくるを、もっと。」と掲げています。 パーパスとは自分たちはなんのために存在しているのか。 何を生み出すのか、というものです。 東京一極集中は社会的な問題だと考えています。 私達はぐっとくる会社にするお手伝いをし、ぐっとくる人に働いてもらうことで 地方がより元気になっていく、そんな社会を目指しています。 何のために存在し、どう在りたいかを言葉にしています。 綺麗事のように聞こえるかもしれません。 しかし、本気でそんな世の中を目指し続けています。 社会のために本気で頑張っている会社と、 私利私欲のためにやっている会社でが同じ値段で 同じ商品を提供していたら、どちらから購入されますか? 私は間違いなく前者から購入したいです。 ミッションやパーパスは経営者にしか作ることができません。 自分自身で言語化することは非常に難しいところもあります。 弊社ではミッションやパーパス、クレドの作成を 依頼いただくこともありますので、自身の考えや想いを 言語化したいと思われましたらご相談頂ければと思います。 言語化した想いを形に、商品やサービスにすることで 周りからも愛され、必要とされる存在になるのではないかと思います。 採用おいても同じ想いの人を集めることもできます。 ミッション、パーパスの効果は絶大ですので、一度ご相談ください。

小濱亮介

営業や採用に大きな影響を与える名刺【サービス事例】

DX化が進み、名刺がデジタル化が進んでいますね。 名刺管理はSansanやEightなどのシステムを使っている人も 多くなっていると思います。とはいえ、完全な電子の名刺交換ではなく 紙で交換した名刺をスキャンしたり、写真を撮ったりして デジタルで管理されてるのではないでしょうか。 最近ではマイナンバーなどの情報が入った マイクロチップを親指と人差指の間に埋め込んで、 認証を行なうサービスが出ているので、 もしかしたら未来はそれで情報交換 みたいなこともあるかもしれません。 弊社では名刺のデザインの仕事もやらせていただいております。 名刺は一般的には「会社名、氏名、電話番号、 メール、HP、事業内容」といった情報が記載されています。 名刺は営業や採用においてとても重要なツールになると考えています。 私のおすすめは二つ折り名刺です。 弊社では表面に私の顔をガッツリと載せてお渡ししています。 最初は恥ずかしい気持ちもありましたが、覚えにくい顔と名前なので この名刺を渡すことで忘れられにくくなりました。 二つ折りの中身にはミッションなど 想いを記載することで、間接的に相手にお伝えすることができます。 私は「小野伸二さんが好きです」と中身に書いているので サッカーファンが私の名刺を見てくれたなら、 その話題で話をすることができます。 営業だけでなく、採用においても 求職者や学生に渡すことでよりインパクト持ってもらえます。 採用担当者は名刺にLINEのQRコードを載せて、 いつでも連絡できる状況を作ります。 実際に連絡してきてくれた学生さんもいまして、 親身に話を聞いて関係性を築くことができました。 (実際に入社してくれたこともあります) ただ名刺を作って渡すのではなく、目的を持って 相手にどう受け取ってほしいということを ヒヤリングさせていただき、制作デザインに入ります。 もし、「こんな名刺作りたい」、「想いを デザインに変えたい」という方がいらっしゃいましたら 気兼ねなくお問い合わせください。

小濱亮介

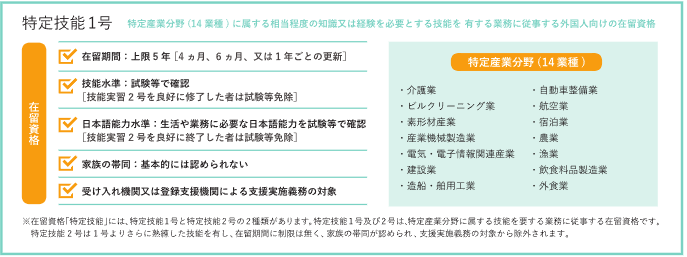

特定技能外国人のご紹介と生活支援【サービス事例】

私たちが皆さまにご提供するサービスの一つに 特定技能外国人の受け入れ・生活支援があります。 今回の記事では、特定技能という制度のご説明と 受入までの流れについてご説明いたします。 特定技能とは? 01.受け入れ企業様との打合せ 【業種の確認】 受け入れ企業が特定技能外国人を雇用できる業種であることを確認します。 【希望する人材の資質】 受け入れ企業が必要とする人材の資質を確認します。 02.求人の公開と募集 【求人情報の公開】 国内外問わず、送り出し機関や 弊社が抱えている登録外国人などへ求人情報を公開します。 【応募者の募集】 応募者を募集し、履歴書や職務経歴書を受け取ります。 03.選考と面接 【書類選考】 履歴書や職務経歴書をもとに書類選考を行います。 【面接】 オンラインまたは対面で面接を行います。 日本語能力や技術スキルを評価します。 Point!① 通訳が入るケースもありますが、 日本語能力を見るために通訳を入れずに 面接を行うことも多いです。 Point!② 事前にシナジー側で面接をして、 お客様に面接をしていただきますので 無造作にご紹介はしません。 Point!③ 面接するまでは 基本的にお金はかかりません。 【内定通知】 内定者に対して内定通知を出します。 ~ここまで大体1か月から2か月程度~ 04.在留資格の申請 【在留資格認定証明書の申請】 内定者に対して在留資格認定証明書を申請します。 (申請書、雇用契約書、会社概要、業務内容説明書など) 【在留資格認定証明書の交付】 入国管理局から在留資格認定証明書が交付されます。 ~国内にいる外国人:1から2か月程度~ ~国外にいる外国人:4から6か月程度~ 05.入国準備 【ビザ申請】 在留資格認定証明書をもとに、 出入国在留管理局でビザを申請します。 Point!④ 在留資格申請時または内定後に 外国人が住む寮を手配する必要があります。 弊社で一緒に探すこともありますが、 受け入れ企業様で準備していただいても 問題ありません。 Point!⑤ アパート等に基準があったりするので 同居してもらうケースは注意が必要です。 【航空券の手配】 入国の日程を決め、航空券を手配します。 (シナジーが迎えに行きます) 06.入国と生活支援 【入国】 日本に入国し、在留カードを受け取ります。 【住居の手配】 住居を手配し、生活環境を整えます。 Point!⑥銀行口座の開設や携帯電話の手続き、 その他公的機関の手続きを行います。 ごみの捨て方や騒音に対する考え方等 生活の仕方を教育します。 07.雇用開始 【健康診断】 入国後、健康診断を受けます。 【雇用契約の締結】 労働契約を正式に締結し、業務を開始します。 08.生活支援フォローアップ 【日本語教育の提供】 必要に応じて日本語教育機会を提供します。 【定期的なフォローアップ】 定期的に面談を行い、労働状況や生活状況を 確認し、必要な支援を行います。 ~より詳しい内容が知りたいという方は ぜひ問い合わせフォームよりお問い合わせください!~

小濱亮介

ヒトではなくコトに目を向ける

社内にはたくさんの仕組みがあると思います。 仕組みとはなにか?という話をするときに 以下のように定義づけています。 仕事をなくす、任せる、時短化する。 無くすことや時短化することは自分の仕事なので 自身で完結することができます。 自分の仕事を他のメンバーに任せるときは、 「いつ、誰が、どのように」というルールを 決めれば任せることができます。 しかし、そのルールが守られず、 任せたことができないないという事象は 誰にでもあるのではないでしょうか。 任せた業務が毎日行う業務であれば、 報告を受ければいいかもしれませんが 月に一回とか年に数回みたいな業務は 実行されないこともあるかもしれません。 やはり自分では無い誰かに任せるので 「やらない、できない、忘れる」とか様々な原因で 実行されないこともあります。 その時に、「〇〇くんだからこうなるんよ」とか 「△△さんの能力が足りない」というように 人のせいにしては何も解決しません。 経営者や管理者が業務において着目しなければならないのは ヒトではなく、コトなのです。 自分の業務を人に任せるために作った仕組み、 ルールに着目して対策を取らなければ 何も解決しないということです。 ついつい自分自身の優位性を保つために 「〇〇くんだから駄目なのだ」と言ってしまいがちです。 「うちの社員は全然駄目で」と言っていたら、 経営者としての仕組みづくりの能力が無いと 言っているようなものです。 この人だから売れるとか あの人だから売れないというのも 売り方の仕組みができていないのです。 ヒトに目を向けてそちらのばかり考えてしまうと、 思考停止してしまいます。 人が失敗したり、任せていたことが遂行されないときに 事実ベースでなぜそのようなことが起きたのか。 これを明確にして誰でもできるようにすることが 仕組みにおいてとても大事です。 悪いのは”ヒト”ではなく”コト”なのです。 コトに目を向け、原因の追求をして対策をしていくことが、 企業が成長していくうえでは必要になります。 そうすると失敗したり、遂行されないときに 「なんで?」と落胆することなく「もっと良くなる!」 というような気持ちに変わっていくので、 そういったマインドで仕組みに取り組んでいくと良いと思います。

小濱亮介

木も森も両方とも見る!

「木を見て森を見ず」という言葉があります。 これは「目の前のものにだけ集中し、全体を見渡すことを 忘れている状態。その結果、本質的なことを見誤り 良い結果が得られない」という意味ですね。 誰もが知る有名な言葉ですが、実際そうならないように 注意しようと思っていても、現実はなかなか難しく、 後になってから、自分が「木を見て森を見ず」だった ことに気づきます。 「木を見て森を見ず」は、仕事の場面でもたくさんあります。 特に会社での仕事は内容そのものが複雑で、多くの人が 関わり、これまでの経緯など様々なしがらみもあります。 業務を改善しようと対策してみても、思うような効果が 出なかったり、逆効果になってしまったりということは 決して珍しいことではありません。 ビジネスにおいて大事なことは「木を見て、森も見る」 ということだと私は思います。 これは「システムシンキング」と言われる考え方で、 問題や事柄について考えるとき、「それが周囲と どう関わっているのか?」「これまでにどんな経緯が あるか?」など、より大きな視点でシステム全体を 捉えているということです。 システムというのはパソコンで動くシステムではなく、 組織、プロセス、構造、階層といったある目的を持って 集まった集合体を表します。 例えば、日常で使っているコンビニで働く人達や 売られている商品、買う人達は流通という 大きなシステムの中にいます。 私がある仕事で失敗をしたとします。 この原因を分析するために、失敗や私自身にのみ フォーカスした場合、私が持つ仕事のスキルや、 失敗した仕事の難易度について考えます。 しかし、システムシンキングで考えた場合は、私が 担当している仕事全体の状況や私が属しているチームの 状態、仕事の始まりから終わりまでの手順など、 より広い視野で全体をとらえ、その中で原因となるものを 分析し、最も効果的な対処法を考えることができます。 仮に、私が仕事を失敗した原因が、別の仕事が 急に忙しくなり、そちらに気を取られてしまったせいで、 仕事への注意が散漫になってしまったためだとします。 この場合、いくら私のスキルや経験、仕事の難易度を 突き詰めても、この原因には辿り着けません。 なので原因がわからなければまた同じ失敗を 繰り返してしまうかもしれません。 システムシンキングのやり方を4つの アプローチで紹介します。 ①関連する事実を集める 「氷山の一角」という言葉がある通り、見えている事実は 全体のごく一部の可能性があるということです。 事実ベースでそこに関わる情報を集める必要があります。 ②これまでを振返る なにか問題が起きた際、その時点だけを考えるのではなく、 これまでどうだったかを振返ります。 以前に同じようなことがなかったのか。聞いてみると 前から時々あったということはよくあります。 ③問題が発生するまでのメカニズムを捉える ①、②を踏まえて、整理していき、なぜその現象が 起きたのかのメカニズムを考えます。 人の問題なのか。コト(ルールや管理)の問題なのか。 そういった整理をすることで見えてきます。 ④考え方を明らかにする 最後に、そこに関係する人たちの考え方も 重要視します。なぜならその人の考え方や価値観に よって、ものごとの良し悪しを判断する基準や 優先順位が大きく異なるからです。 しっかりと共通認識を持ち、同じ目線で できるよう働きかけが必要です。 なにか問題が起きたときは今の現象を見て 対策などを取りがちですが、木も森も見て、 部分最適と全体最適の両方を見て 判断していかなければなりません。

小濱亮介

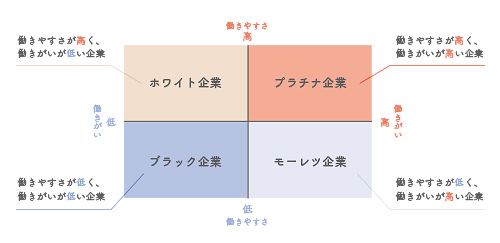

ホワイト企業はモーレツ企業に敗北 働きがい高めなプラチナ企業へ

働き方改革関連法案の施行から5年が経ちました。 世の中の状況も5年前に比べて 大きく変わったのではないかと思います。 ここ5年で企業の残業に対する考え方は大きく変わりました。 先日、日本経済新聞でプラチナ企業が最強だという記事を見ました。 よく”働きやすさ”と”働きがい”について対比される構図があります。 日本経済新聞が国内最大の口コミサイトにある社員の投稿を分析し、 AIを利用して2300社の労働環境と業績を それぞれの企業ごとに調査しました。 まずは分類分けをして、その分類分けのあとに ホワイト企業とモーレツ企業 どちらのほうが経営という目線で良いかを更に調査したそうです。 結果、ホワイト企業が負け、モーレツ企業が勝ちました。 売上の増加や株価純資産倍率も ホワイト企業よりモーレツ企業のほうが良い数値が出たそうです。 更に、プラチナ企業においては モーレツ企業よりよい経営数字を叩き出しているということです。 プラチナ企業の社員は離職率も非常に低く、 会社の数字も非常に上がっているということで、 すべての企業がプラチナ企業を目指すべきと言えます。 プラチナ企業には メルカリや味の素、サイボウズなどが選ばれていました。 その中でIT系のサイボウズは、 20年前は離職率が約30%でしたが、現在は3%と 大いに改善されていることがわかります。 働きやすさを高めながら、働きがいも高めていく ということは中小企業は難しいかもしれません。 「これをやればプラチナ企業を目指せる」というものも、 それぞれ業種や業態によっても違うと思います。 プラチナ企業の取組や経営者の考え方を学ぶことで そのエッセンスを取り入れれば、プラチナ企業を目指すことも できるのではないかと思います。 そして、会社も社員もどちらも良くなるビジネスモデルを創ることで、 社会に貢献できる企業になるのではないかと思います。

小濱亮介

ビジネスリーダーへの洞察 「ソフト老害」と自己更新の重要性

現代社会における経営者やリーダーの役割は、 絶えず変化し続けるビジネス環境の中で 組織を率いることにあります。 しかし、この変化を前向きに捉え、 自己更新を図ることは簡単なことではありません。 今回は、放送作家であり「離婚できない男」の監督としても知られる 鈴木おさむ氏の最新作『仕事の辞め方』を通じて考えた、 ビジネスマインドについて書きたいと思います。 この書籍の内容を簡単にいうと、 仕事に対する情熱が失われ、ワクワクしなくなった結果、 老害になり周囲に迷惑をかけると考え 仕事を辞める決断をしたという話です。 しかし、仕事をやめることは決して自己犠牲ではなく、 自分の幸せを見つめ直すチャンスでもあると言うのです。 自分の人生を俯瞰し、価値観や目標を明確にすることで、 自分が本当にやりたいことや自分にとっての幸せが見えてきます。 天職とはなにか。そんなことを考えさせられる本でした。 私がとても印象に残っている点は「ソフト老害」という概念です。 これは、自己の方法に固執し、変化や新しい意見に対して 閉じた態度を取る人々を指します。 40代以上のビジネスパーソンに多いとされるこの傾向は、 組織内での革新的な動きを阻害する大きな障壁となります。 ビジネスリーダーとして、私たちは常に自己反省の重要性を認識し、 自己更新を促進する必要があります。 ビジネスリーダーとして、私たちは常に自己反省の重要性を認識し、 自己更新を促進する必要があります。 鈴木氏の示す「ソフト老害」に陥らないためには、 次のような点が考慮されるべきだと考えます。 1.新しいことに挑戦する勇気を持つ 変化は恐れるものではなく、成長の機会です。 2.変化に対応する柔軟性を持つ 環境の変化に適応し、組織を前進させる能力は価値あるものです。 3.若手の意見を積極的に聴く 異なる視点や新しいアイデアは、組織の革新を促進します。 最終的に、仕事を辞めるかどうかは、 より良い人生を送るための選択のひとつに過ぎません。 重要なのは、自分自身の価値観や目標を明確にし、 自分にとっての真の幸せを追求することです。 鈴木氏の『仕事の辞め方』は、 私たちが自己更新を通じて より良いリーダーになるための重要なヒントを提供してくれます。 ぜひ気になる方は読んでみてください。

小濱亮介

離職の現状と組織運営の新たなパラダイム

2021年3月に卒業した新入社員が社会人になってから3年、 その間に多くの変化がありました。 統計によると、3割以上の大卒の若手社員が 3年以内に離職しています。 しかし、この離職率は過去30年間変わっておらず、 「最近の若い人は離職率が高い」という感覚は 数値によって裏付けられていません。 特に、ロスジェネ時代の人たちが 離職率の最も高い世代であると指摘されています。 近年の離職の傾向は、コロナ禍での就職活動の影響や、 転職のハードルが低くなっていることが一因とも言われています。 私の知人の中でも50%が離職しており、 これらの動向は個々の事情や 市場の変化を反映していると言えるでしょう。 最近の注目すべき事例として、OpenAIの社長が 取締役会によって解任されたという出来事があります。 この決定に対し、社員たちが解任撤回を求める署名活動を行い、 ほぼ全員が署名した結果、解任が撤回されました。 これは、社長のリーダーシップだけでなく、 組織運営において社員の意志が重要な役割を 果たすようになったことを示しています。 特に技術力のある社員が他社へ移籍することは、 企業にとって大きな損失です。 取締役会の決定が社員の署名活動の結果 撤回されたというOpenAIの例では、 ChatGPTのリリースとその後の改良・改善が、 社員の技術力に大きく依存していることがうかがえます。 従来の「会社が社員を選ぶ」時代から、 「社員が会社を選ぶ」時代へと移行しているのです。 このパラダイムシフトは、経営者にとって重要な示唆を与えます。 社員一人ひとりの選択が、 組織の運命を左右する可能性があります。 成果を出している社員はより多くの選択肢を持ち、 自分のキャリアパスを自ら定めることができます。 逆に、成果を出せていない社員は、 組織内での立場が不安定になるかもしれません。 経営者には、社員が「この組織にいれば成長できる」と思え、 頑張るための環境を整えることが求められます。 社員の能力を最大限に引き出し、 彼らが組織に対して肯定的な意志決定を行うよう促すことが、 現代の経営戦略において不可欠です。

小濱亮介

目を向けたくないことかもしれないが、向き合わなければならないこと。

2024年1月から新NISAがスタートしましたね。 昨年から非常に注目を浴びており、証券会社も力を入れています。 新しいファンドもたくさんできて、盛り上がっています。 簡単にお伝えすると 昨年のつみたてNISAは、非課税枠が年間40万までで保有期間が20年間でした。 それが新NISAでは、投資枠が拡大され、非課税の保有期間が無期限化されました。 投資自体にはもちろん賛否両論ありますが、老後2000万問題のこともあるので、 自分自身でお金を残しておいてねという国からのメッセージなのかもしれません。 経営者としてもちろん自分自身の資産形成も大事ではありますが、 社員のお金の未来についても考えていくことが求められます。 自分だけ良くなれば良いという考え方になっていると 見透かされ、社員は離れていくでしょう。 そうならないように、社員と一緒になって考えなければなりません。 不満や不安に感じるのはやりがいや人間関係だけでなく、 お金に関するものも大きいです。 風土が良いというだけでは人は定着しません。 社員一人一人のキャリアパスを考えるにあたって、 今仕事にどう向き合うべきなのか。 そのためには社員の生活をどうするべきなのか。 とことん話し合う必要があります。 企業型確定拠出年金(401k)等を活用して、 会社として社員の資産形成を支援することも可能です。 実際に弊社も利用しております。 うまく税金や投資と向き合うことで 社員の仕事の向き合い方が変わってくるかもしれません。 そんなことまでしないといけないのか・・・と 思われることもあるかもしれませんが、 社員の悩みが大きいところにきちんと目を向け、向き合うことが大切です。 経営理念で”社員の幸せ”と掲げている方は 特に”何が”社員の幸せなのかに向き合う必要があります。 裏で”言っているだけ”としらけた状態にならないために、 社員が本当に求めている情報を知り、勉強できる環境を整えることが大切です。 国が今何に力を入れているのか。 経営者として学び、教え、社員と共に育つことで チームビルディングが出来上がっていくのではないでしょうか。 チームに対してどれだけ熱狂できるか。 本気で向き合うことがとても大切なのです。

小濱亮介

共通言語でチームビルディングを強化する

当社の今年のスローガンを紹介致します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 「言語化力を磨こう!」~見たい未来に向け挑戦しよう~ 思考は現実化します。 考えていることを どんな言葉を使うかによって 行動が変わり 結果が変わります。 私たちが見たい未来とは ミッション、パーパス、ドリームの実現です。 見たい未来を見るために 言語化力を磨き、共通言語を定義し 改めてベクトルを明確にし 見たい未来に向かって挑戦し続けよう! ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 昨年の経営計画発表会で、 言語化力を磨き、挑戦しようということで社員に共有をしました。 言葉の捉え方は人それぞれ。 文字で伝えようとも その意味を正しく理解していなければ 捉え方にバラつきが生じます。 それに対する補足の説明や、 言葉が一人歩きし、第3者には違うように伝わる。 この問題は、社内において共通言語が無いことが要因といえます。 そして、言語力が無いが故に 相手にちゃんと伝わらない、なんとなくその言葉を使ってしまう。 そんなことが日々の仕事の中で起こっています。 社内だけでなくお客様とのやり取りでも同じです。 Googleでは、社員同士が「それはユーザーのためになるのか?」と 問いかけをする文化が根づいているそうです。 まさにそれが共通言語の典型例だと思います。 組織に共通言語を取り入れると以下の効果が見込めます。 1.一人ひとりの意思決定に一貫性が生まれる 2.コミュニケーションが円滑に進む 3.経営者と従業員が同じ目線になれる 組織の価値観を体現して、 徹底すれば社員一人ひとりが筋の通った 意思決定を行うようになれます。 しかし、その為には”筋”を説明できる言語化が必要になります。 「なんとなくそう思った」「僕はそう思います」 その”なんとなく”というものを 言語化しなければ周りは納得することができません。 その為に語彙力、言語を磨くことが、 すべての社員に求められます。 まずは経営者自身のフィロソフィーを言語化しなければなりませんので とても大変なことではありますが そうすることで強いチームになるのではないかと思っています。

小濱亮介

新規事業への賢明なる挑戦 ~経営者が直面するリアリティとは~

経営者の皆様におかれましては、 常に市場の波に立ち向かう決意と共に、 事業の持続可能性について考える日々が続いていると思います。 帝国データバンク『全国企業倒産集計2023年度上半期報』によると、 2023年4~9月までの倒産件数は、4年ぶりに4,000件を超え 15年ぶりに全7業種・全9地域で前年同期を上回る結果だったようです。 主因別にみると「販売不振」が3,312件と最も多く、 全体の78.7%を占めました。 そのような状況下でも、新しい事業を模索している会社が多いように思えます。 中には自社の本業とは関係ない新規事業を行ったり、 異分野に進出しようとする会社もあります。 「新しいことに挑戦する」「失敗を恐れない」 こういった考え方は素晴らしいのですが、新規事業が成功する確率は低く、 経営状況の厳しい会社にとっては致命傷にもなりかねません。 中小企業庁『2017年版中小企業白書』によると、 新事業展開を行った会社のうち 「成功している」と回答した企業は約28%でした。 新規事業には魅力がありますが、成功率の実態は冷徹です。 時には本業から目を逸らさせ、 予期せぬリスクへと導く可能性もあります。 そうした中で、新規事業の成功確率を高めるためには どのような戦略を取れば良いのでしょうか? まず基本となるのは「既存事業の再評価」です。 新しい挑戦は魅力的ですが、 既存の事業基盤をなおざりにするわけにはいきません。 なにか新しいことを始めようと思ったときには 期待と不安両方あると思いますが、 期待が上回り本業を見失ってしまうことがあります。 新規事業は、既存事業とのシナジーを重視し、 根本的な顧客理解に基づいて検討されるべきです。 ここに成功の鍵があります。 既存の顧客ネットワークを活かすことで、以下のメリットが期待できます。 ・お客様の満足度を向上させることができる ・追加で仕事をいただくことができる ・単価を上げることができる ・広告宣伝費を抑えることができる また、よく自分自身に言い聞かせていることではあるのですが 風呂敷を広げるのは簡単ですが、たたむことは大変です。 撤退戦略は新しいビジネスを始める前に定めておくべきでしょう。 それは、成功の見極めだけでなく、情熱の継続にも不可欠です。 不透明な未来に対しては、逆算思考で計画を立て、 リスクを見据えた上で、情熱を持続させる指標を設定することが賢明です。 新たなビジネスは、決して感情に流されることなく、 戦略的に、そして計画的に進める必要があります。 そこには、時に冷静さを欠いてはならない 経営者の決断が求められているのです。

小濱亮介

ゼロサム思考からの脱却

安芸高田市の石丸市長が 「恥を知れ恥を!」と言っていた時期から 注目していましたが、 最近になりまた一段と世間の注目を浴びていますね。 本当にSNSをうまく活用して 世間が市に注目するように仕向けているなぁと とても感心しました。 よくその中で石丸市長が 是々非々で物事を判断しているという話をされます。 是々非々とは「良いものは良い。悪いものは悪い。」と判断することで、 グレーを作らず、はっきりとさせ ちゃんとその理由を説明しようということです。 何かを大きく変えようと改革するときにはこの考え方は良いと思います。 一方、経営において改革しようと考えるときには ゼロサム(0か100か)思考は危険であるなと思います。 白か黒か。正論を打ち上げたときに はっきりさせようとする人も出てくると思います。 正論ですので間違いではありません。 しかし、一般的には同時にすべてやろうとしても難しいこともあります。 利益か社会貢献、成長か安定、優しさと厳しさ、 ES(社員満足)とCS(顧客満足)、 目の前の仕事と経営等色々あろうかと思います。 もちろんどちらもするためにはどうやったら良いのかと考え、 行動することはとても大切です。 例えば、新規事業を進める時や新規出店などで 迷う場面は多くあると思います。 早めに見切りをつけるべきか、 それとも簡単にあきらめてはいけないと考えるべきか。 この対極した状態というのは 経営者であれば誰しも通る道なのでは無いかと思います。 私はゼロサム思考で決めるのではなく、 その対極したものを結合したバランスが とても大事なのでは無いかと思います。 水と油のように混ざらないものを 混ざらないものなのだと決めつけ 思考停止に陥るのではなく どうやったらそれが混ざるのかを考えることが 大切だと思います。 実際に水と油の状態にある物でも、 工夫をすることで混ざることもあります。 何かを付け足したり、何かを引いたり はたまた混ぜ方を変えてみたりすることで 相反すると思われるもののバランスは取れるはずです。 そのためにはしっかりと学び行動することで そのきっかけや気付きが生まれてくると思います。

小濱亮介