ALL

すべての記事

モッタイナイ顧客管理をしていませんか?

集客管理をしっかりしている中小企業は意外に少ないようです。 集客したことを次の利益につなげていないことが多く、 勿体ない状態となっています。 集客は大変である分、きちんと集客管理をする必要があります。 ◯集客は広報や宣伝の出口 集客をするためには、マーケティングと広報活動を 先にしなくてはなりません。 マーケティングをすることによって、 誰をターゲットとしているのかを割り出す必要があります。 ターゲットを設定すると、後で広告を利用する時に 効率的な広告を打つことができるためです。 そして、広報活動を行って、 事業の信頼性を高めることが重要です。 広報活動は、メディアなどが自社を取り上げることで、 自作自演ではない宣伝活動ができるため、 客観性のある情報として知られることとなります。 広報活動を地道に繰り返し、事業が広く知れ渡った段階で、 ターゲットに向けて広告を出すことにより、 効果的に集客を行うことができるのです。 ◯せっかく集客できたなら管理しないと勿体ない 集客は大変な作業ですし、継続して安定した集客を行うためには、 労力も時間もかかります。 それだけ苦労して集客したのであれば、 しっかりと集客管理をしないと勿体ないといえるでしょう。 では、集客管理をするとどのような恩恵があるのでしょうか? ①リピーターへとつなげる 集客管理をすることで、一旦集まった顧客をリピーターにつなげることが可能です。 自社の顧客リストは、次の見込み客でもあります。 1度自社の事業を利用してくれた顧客を、一見さんで終わらせておくのは 集客管理としては怠慢と言わざるをえません。 2度3度利用してもらい、ファンになってもらえるよう、 顧客管理を徹底する必要があるでしょう。 メルマガやDMを発行するなどして、次回以降の利用を促すことが重要です。 ②マーケティングになる 集客管理は、同時にマーケティングの材料とも成りえます。 マーケティングは自社の商品やサービスを効率よくユーザーに届けるためのものですが、 いざ実践してみると、思いもよらぬ顧客が利用してくれることもあります。 そのため、最も信頼性の高いマーケティングの判断材料は、 実際に利用した人のリストであるとも考えられますので、 顧客管理をしっかりとしていることは、イコール マーケティングの材料を備えていることでもあるのです。 ③ターゲットを見直せる もしもマーケティングによって設定したターゲットと、 実際に利用してくれている顧客層に違いが有る場合は、 ターゲット設定を見直す指標となるでしょう。 マーケティングを行っている段階では、頭で考えたターゲットですが、 実践した結果、別のターゲットに絞った方が、 長期的な利益になることが分かる場合があります。 トライアンドエラーを繰り返しながら、自社にとって本当のターゲットを見つけましょう。 では、具体的にはどのような方法で顧客管理を行えば良いのでしょうか? 簡単に分類すると、アナログ的な手法とシステム的な手法の2つがあります。 ◯エクセルなどで着実に管理する アナログ的な方法としては、エクセルなどで管理する方法があります。 特に小さな企業はこの方法を取っていることが多く、 お金をかけずに顧客を管理しています。 エクセルを使っているため、自由度が高い反面、 セキュリティー面の不安があったり、共有する人の使い方によって 内容が不明慮となったり。 一旦内容が荒れてしまうと、なかなか整備ができないため、 修整に苦労する覚悟は必要です。 ◯システムを導入して楽に集客管理をする システムを導入すれば、単に顧客情報を入力するだけで、 自動的に管理をしてくれます。 管理データが荒れる心配もありませんし、 セキュリティー面もしっかりしているシステムを選べば 情報漏えいの心配も必要ありません。 また、すぐにデータ抽出ができるため、顧客へのPRがしやすい というメリットもあります。 導入費用がかかるデメリットもありますが、 数十万円も数百万円もするものを選ばなければ、 安価な上、費用対効果が高いといえます。 弊社では少額で始められるシステム「kintone」をおすすめしています。 気になったという方は、ぜひ中田までご連絡ください。 弊社で毎月開催している社長の学校「プレジデントアカデミー」の 今月のテーマは「集客力」です。 新規営業の入り口、自社を全く知らないお客様に 興味を持ってもらうための具体的な活動をお伝えします。 少しでも気になった方は、こちらのページを御覧ください。 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/409467/

synergy-admin

「特定技能」と「技能実習」の違いとは?〜メリット・デメリットの比較〜

外国人を雇用する方法で 従来からある制度といえば 技能実習制度ですよね。 しかしながら2019年より 新制度として特定技能制度という ものが始まりました。 この2つは一見似ていますが 雇用できる外国人の技能レベル 雇用できる外国人の日本語レベル 雇用できる年数 コスト などなど様々な違いがあります。 本記事では特定技能と技能実習の違いについて紹介し どちらが自社に適しているか判断できるように メリットデメリットをまとめました。 目次 特定技能と技能実習の違い 技能実習のメリット・デメリット 特定技能のメリット・デメリット 特定技能と技能実習は どちらが良いのか? 1.特定技能と技能実習の違い 特定技能と技能実習には いくつかの違いがありますが まず前提として 技能実習制度というのは 人材を育成する国際貢献を目的とした 制度であるのに対して 特定技能制度は 人手不足の業種への即戦力の受入を 目的としています。 具体的な違いとしては主に ①在留年数 ②日本語レベル ③技能レベル この3つです。 ①在留年数 技能実習では在留年数は基本的に 3年間が多く、 そこから試験に合格すると 技能実習3号という資格を取得でき 残り2年も在留できる という制度になっています。 特定技能については試験等はなく 5年間の在留が可能です。 業種は少ないですが 特定技能2号と呼ばれる 在留資格を取得できれば 年数の制限なく 日本で働き続けることができます。 ②日本語レベル ③技能レベル どちらの能力についても 特定技能の方が技能実習よりも高いレベルの 人材を採用することができます。 特定技能の在留資格を取得するには 技能実習生として3年以上日本で働くか 技能試験と日本語試験の両方で合格する 必要があります。 その他違いをまとめたモノが こちらです。 2.技能実習のメリット・デメリット 技能実習の主なメリットは ・3年間転職ができないから 関係性を築きやすい ・特定技能に比べて 求職者を探しやすい ・特定技能よりはコストが安い 技能実習の主なデメリットは ・受け入れ後の事務作業が煩雑 ・言葉の壁により意思疎通が 難しい場合が多々ある ・日本の文化や生活に慣れていない ・任せられる業務の範囲が狭い *例えば自動車整備士の場合 接客や整備の説明、店舗の掃除などは 技能実習生には任せられない。 3.特定技能のメリット・デメリット 特定技能の主なメリットは ・日本語能力、技能スキル共に 即戦力として期待できるレベル ・受け入れ後の事務作業がシンプル ・3年以上日本で働いていることが ほとんどなので生活や文化に慣れている →初めて外国人を受け入れる場合に 受け入れやすい ・技能実習生に比べると 任せられる業務の範囲が広い *ほぼ全ての業務を任せられる 特定技能の主なデメリットは ・特定技能人材を探すことが難しい ・技能実習に比べてコストが高い ・転職される可能性がある 4.特定技能と技能実習は どちらが良いのか? それぞれメリットデメリットはありますが 人材のスキル面と在留期間で言いますと 特定技能>技能実習 となります。 特定技能は日本語能力が高い という特性を生かして 技能実習生のリーダーとして 特定技能人材を採用し 通訳をしてもらうという 方法もあります。 加えて、技能実習生も毎年採用を行えば 技能実習生内で先輩後輩関係ができ 教育の負担が軽減されます。 技能実習生は転職できないから良い という理由で技能実習生を雇用するのは 考えものです。 劣悪な職場環境から逃れるために 技能実習生が失踪するケースもあり、 それもあって技能実習制度は奴隷制度と 非難を浴びることがあります。 制度で縛るのではなく 働きやすい組織体制を整えるという 意識で制度を利用しましょう。 また、特定技能人材を探すのが難しい という点については 特定技能人材の紹介事業者と 登録支援機関の両方を兼任している 弊社シナジーにお任せください。 特定技能についてもっと詳しく知りたい 特定技能人材を紹介して欲しい という方は こちらからお問い合わせをお願いします。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/

広報シナジー

オンライン採用のニーズと効果

新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに、 採用においてもオンライン化が進みました。 今回はオンライン採用のニーズと、 実際どのような効果があったのかまとめました。 1.求職者のオンライン採用のニーズ 以下は、世界NO.1の求人検索であるインディードが 蓄積された求人検索ワードや求人情報データから、 「オンライン面接」に関する昨今の仕事探し・求人に関する 検索数をまとめたものです。 仕事探し時に「オンライン面接」に関連したワードで 仕事を検索する人の割合は、 2020年3月から急増していることがわかります。 2020年は2017年の120.0倍、2019年の12.9倍にのぼります。 最も検索が増加したのは2020年8月で、2019年8月の34.3倍でした。 一方、企業の求人情報においても、 「オンライン面接」を訴求している割合は増加しており、 2020年は2019年の3.4倍、2017年からは40.3倍に増加しています。 新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、 人々の働き方や仕事に対する価値観は変化してきており、 それに応じて仕事の探し方も変化してきています。 このような変化に対応し、企業には求職者のニーズを満たす 採用手法の導入が求められているといえるでしょう。 その一つが人材採用プロセスのオンライン化なのです。 2.オンライン採用の効果 では、オンライン採用活動を実施することで、 どのような効果があるのでしょうか? 同じくインディードが行った調査によると、 既にオンライン化を進めている企業の75.9%が 何らかの成果があったと回答しています。 最も成果があった内容を尋ねると、 応募者の増加が13.6%、 次いで人材採用にかかる時間の削減12.1%、 人材採用にかかる費用の削減10.8%、 人材採用にかかる労力の削減が10.4% という結果になりました。 遠方からも選考や説明会に参加できるようになったことや 録画した動画を視聴して説明会を聞けるようになったことが 応募者の増加の1つの要因として挙げられます。 3.オンライン採用を行う上での注意点 さて、様々なメリットのあるオンライン採用ですが、 注意しなければならない点がいくつかあります。 ①関心・興味度を高められない オンライン会社説会は、求職者が気軽に参加できる反面、 関心や知識がさほどない求職者が多く参加する傾向があります。 そのため、オンライン説明会でしっかりと聞いてもらえない ケースが多いです。 そこで、説明会以前に興味と関心を高める必要があります。 自社を紹介する動画やオウンドメディアをしっかりと見てもらい、 自社への関心・興味度を高めた状態で、 説明会に参加してもらうというのが効果的です。 ②志望度を高めることが難しい オンライン採用は、求職者を見極めることには優れていますが、 求職者の志望度を上げるには工夫が必要です。 対面中心とオンライン中心の2つの選考を実施した 企業の内定者調査では、志望度の上昇度や内定承諾率も、 オンライン中心の選考の方が低いという結果が出ています。 そのため、選考プロセスを全てオンラインで行うより、 ここぞというときには、対面の機会を設けることで 求職者の志望度を上げるのが望ましいでしょう。 以上、オンライン採用のニーズと効果について書きました。 オンライン採用についての質問・疑問がございましたら、 お気軽にお問い合わせください!

synergy-admin

特定技能の外国人紹介事業始めました

<特定技能とは> 一定の専門性・技能を有し、即戦力化が期待できる外国人の在留資格として 新たに設けられたのが「特定技能」です。 2019年、改正出入国管理法に基づき創設されました。 特に人材不足が深刻な一定の産業に限り、受け入れることが可能です。 <特定技能が創設された背景> 少子高齢化により生産年齢人口は年々減少し、 人材不足は深刻な課題となっています。 中小企業庁の調査では、従業員数が「過剰」と答えた企業の割合から 「不足」と答えた企業の割合を引いた「従業員過不足DI」が、 昨今は一定の産業で0を大幅に下回っています。 特に建設業での人材不足は、顕著であることが見て取れます。 このため、国としても一定の専門性を持った外国人材を 広く受け入れる仕組みの構築が必要となり、 一定の産業に限って相当程度の知識または経験、 技能を要する業務に従事する外国人に向けた 在留資格を創設するに至ったと考えられます。 <特定技能で働ける産業分野> ●特定技能1号 介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、 電気/電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、自動車整備分野、 航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野 ●特定技能2号 建設分野、造船・舶用工業分野 <技能実習制度との違い> 従来から行われてきた技能実習制度は、開発途上国などの外国人実習生を 日本で一定期間受け入れた後、技能を移転させるという、 国際貢献のために創設された制度です。 しかし、日本での劣悪な就労環境や低賃金、外国人実習生の失踪など、 多くの課題が発生しています。 対して、特定技能の制度は、労働力確保を目的としています。 特定の送出機関や受入監理団体を介さずに外国人労働者を雇用することができ、 技能実習制度と異なり転職も可能です。 18歳以上であれば他に必須の要件がないため、 受け入れ側には満たすべき一定の条件や準備しなければならないことはあるものの、 資格取得を目指す外国人にとっては、比較的利用しやすい制度になっています。 弊社ではコロナ禍で帰れない外国人や技能実習で3年を迎える外国人 1万人との独自のネットワークがございます。 ベトナムを中心として行っておりますが、優秀な外国人も多いので、 詳しい話を聞いてみたい方・面接だけでもしてみたい方は 以下からお気軽にお問合せくださいませ。 https://www.kk-synergy.co.jp/contact/humanform/ 外国人材採用に関するセミナーを行います! 初めて外国人を雇われる方は 初めは不安も多いかと思います。 そこで、特定技能に関する セミナーを開催することになりました。 ・自動車整備士が不足していると感じる・・・ ・社員1人1人の残業時間が多く、負担も多い・・・ ・社員の不満が高まっていないか心配だ・・・ ・整備士が足りず、車検や修理を断ったことがある・・・ ・仕事を断ることによる機会損失を無くしたい・・・ ・整備士の募集をかけても応募が来ない・・・ 以上のようなお悩みがある方は ぜひお気軽にご参加ください! セミナーの詳細とお申込みは以下からお願いいたします。 https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/407841/

synergy-admin

顧客をファンにするブランディングのポイント

ブランディングという文字を見ると、 コーチやエルメスなど高級ブランドを思い浮かべる方が多いかもしれません。 しかし中小企業でもブランド企業は多く存在しています。 では、中小企業がブランド企業になるためのブランディングとは 一体どういうものなのか? 小さくても顧客が自慢したくなる企業は、何を行っているのか? そこで今回は、正しく、そして効率的なブランディングに大切な 3つのポイントをご紹介します。 3つのポイントについては、下記の本を参考にしています。 浜口隆則(2013)『「成功の型」を知る:企業の技術』(かんき出版) ◯A=顧客 理想の顧客像を明確にする まず、ブランディングとはリピーターつまりファンを作るために行うものです。 そして適切なブランディング行うには、ファンとなり得る顧客像を 明確化する必要があります。 この顧客像のことをマーケティング用語でペルソナと呼びます。 ペルソナを設定する際に重要なことはできるだけ細かく、 正確にするということです。 細かく、正確に設定することにより、ブランディングにおけるムダを省くことができ、 さらにターゲットの共通点の把握を行うことが可能になります。 例として高級エステサロンを運営する企業をあげます。 どちらのペルソナ設定が良いか比べてみてください。 ・女性、年齢20歳以上、会社員、美に敏感な人、広島住み、お酒を飲むのが好き ・女性、年齢30歳前半、アパレル関係の企業で勤務、収入400万、 愛用の化粧品はCHANEL、趣味ゴルフ、住まい中区袋町付近、 休日は流川のバーによく行く 後者の方がより具体的で、特定の誰かまで絞り込めるほど細かく設定されていると思います。 ペルソナ設定の際はより細かく、正確なものを作成しましょう。 ◯B=自社 ミッションや行動方針を明確にする ペルソナを細かく設定した後、ペルソナに対し、どのように振る舞うべきか、 そしてどのような企業だと認識してもらいたいかについて考えます。 商品価値をポイントにあげることも可能ですが、 ここでは企業のミッションや行動方針の明確化に焦点を当てて、 ご説明したいと思います。 なぜ、ペルソナに対し、企業のミッションや行動方針の明確化が必要かというと、 現在商品ライフサイクルが短い社会になり、「顧客と企業」の関係構築が 必要になってきているからです。 この現象はある商品がヒットしたとしても、 その商品を真似た商品を販売してくる企業が現れたり、 さらに低価格商品が台頭してきたりすることが影響しています。 そのため、会社を経営している間に幾度かの商品リニューアルや、 新商品を投入する必要があります。 その際、企業のミッションや行動方針をペルソナに対し明確化し、 「顧客と商品」だけでなく、「顧客と企業」という関係が築けていると、 企業がすでに顧客から受け入れられているところからスタートできます。 つまり、その企業が出す商品たちは暖かく迎え入れられることが多くなり、 安定した収益、ファンの獲得につながります。 よって、ペルソナに対しミッションや行動方針を明確にすることは 非常に重要なのです。 ◯C=評価 どのような価値を顧客に提供し、どう思われたいを明確にする 最後に、ファンに対しどのような価値を提供し、 どう思われたいのかを事前に明確にしておく必要があります。 その際、上記で述べたミッションや行動方針を軸とした価値を提供することが重要です。 これは、選ばれる企業になるかそうでないかを分ける大きなポイントになります。 ファンにとって最も大切なのは、自分にとって企業が提供するものに価値があるかないかです。 つまり、ファンを獲得するためには、ミッションや行動方針を軸とした価値を ファンに提供し続ける必要があります。 失敗する中小企業に共通する要素として、 今までとは全く違った商品やサービスを提供する、 いわゆる多角化での失敗が挙げられます。 経営理念とは違った価値を提供してしまうことや、 組織体制、事業計画が不十分であることが根本にあります。 多角化は悪い選択ではありませんが、提供する価値はミッションや行動方針を軸にして、 組織体制、事業計画を充実させなければいけません。 ◯ブランディングのゴールとは ここまで、正しいブランディングに必要な3つの点をご説明してきましたが、 3つのを行うことがブランディングのゴールとなってはいけません。 あくまで、ブランディングのゴールはファンを多く作るということにあります。 つまり、「固客化」です。 そしてブランド企業になるためには、3つのポイントを踏まえたブランディングによって、 ファンを多く作り、そのファンが企業の提供する価値の宣伝をする(アンバサダー化) という流れを作ることが重要になってきます。 弊社で毎月開催している社長の学校「プレジデントアカデミー」の 今月7月のテーマは「ブランディング」です。 経営資源を引き寄せる自社ブランドの作り方についてお伝えします。 少しでも気になった方はこちらのページをご覧ください。

synergy-admin

働く従業員の幸福度を高める職場環境を作るコツ4つ~人材が定着し、活躍する人材を育成する~

4人に1人が5月病を経験したことがあるそうです。 5月病の主な原因としては、 こだわりすぎてしまう、目標を見失ってしまう 新しい環境や人間関係に馴染めないなど。 せっかく採用した優秀な人材が 5月病を機に辞めてしまうことは非常に もったいないです。 今回は人材が定着し、 働く従業員の幸福度を高める 職場環境を作るコツ4つを紹介します。 1.自由度を大きくする タバコを吸わないが自由度が小さい会社と タバコを吸うが自由度が大きい会社では、 タバコを吸わないが自由度が小さい会社で働くの方が 健康被害が大きいと言われています。 それほど人間は縛られることに対して ストレスを感じてしまうのです。 では、具体的にどのように自由度を 与えれば良いのでしょうか? ポイントは2つです。 ①労働時間はどこまで好きに選べるのか ②仕事のペースはどこまで社員の裁量で決めれるか 特に、女性は仕事に取組む場所と タイミングの自由が効く (在宅勤務、フレックスタイム制など)ことを求め、 男性は仕事の進め方と作業ベースの自由が効く (締め切りを自分で決められる、 タスクの順番を自分で決められるなど)ことを 求める傾向が強いようです。 2.成長や達成感を感じられる仕事である 人間のモチベーションがもっとも高まるのは、 「少しでも仕事が前に進んでいる時」と言われています。 そのため、仕事の成果をしっかりと見える化し、 成果が出た後になるべく早くフィードバックすることが重要です。 3.従業員のモチベーションタイプに合わせ、環境を構築する 人間のモチベーションには 攻撃型と防御型の2つがあると言われております。 攻撃型の人の特徴としては、 得られる利益に焦点を当てるタイプで、 ・競争に勝つのが好き ・スピードが早く、ポジティブ ・お金や名誉などの報酬に固執する などの特徴があります。 対する防御型は 競争に負けないために働くタイプで、 ・自分の責務を果たすのがゴール ・安全な場所に身を置く ・失敗を恐れ、注意深く進める などの特徴があります。 従業員の方をそれぞれのタイプに分類し、 タイプに合わせて環境を構築してみてください。 4.人のために役立っている仕事だと感じられること 2007年にシカゴ大学が行った職業リサーチによると、 満足度の高い仕事トップ5は以下のようになりました。 1位 聖職者 2位 理学療法士 3位 消防員 4位 教育関係者 5位 画家・彫刻家 これらの仕事に共通することは いずれも人のために役立っていると 感じることができる仕事だということです。 人は親切によって、 ①自尊心 →役に立ったことにより、自分が有能だという感覚が生まれる ②親密感 →親切のおかげで、他人と近くなり孤独感から逃れやすくなる ③自律性 →自分で自分の幸せを選択できたと思える 以上3つの欲求を満たすことができます。 自社の仕事がどのような人の役に立っているか。 社員に伝え続けることもそうですし、 お客様の声を集めることも良い手段かもしれません。 ポイントは、 実際に人のためになっているかではなく、 自分でタメになっていると心から信じられることです。 人材が定着し、従業員の幸福度を高める 職場環境を作るコツ4つを紹介しました。 少しでもお役に立てていれば幸いです。

synergy-admin

会社の文化を変革するための6つのポイント

経営の中でとても難しいテーマである、組織文化の変革。 変わりたくないのが人間です。 組織文化の変革とは行動変容だと言えます。 総論賛成、各論反対。 日頃から会社の不満を言いながらも、 いざ自分のこととなると面倒な話だということになります。 自らの意思で変わるものだけが生き残ります。 単体ならばそれでも良いですが、 組織の場合、変わろうとしないものに 変わってもらわないと共倒れになります。 変わってもらうためのきっかけは、 危機感の共有です。 しかし、危機をただ伝えるだけでは 組織全体の行動変容は簡単に起きません。 人には想像力の違いがあり、 事象一つからそれを自分ごとへと想像し、 危険視出来る人から、 自分の身に降りかかるまでは他人事で、 事態を楽観視する人まで多様だと思います。 星野リゾートの星野代表が、社員に倒産確率を発表しているのも 組織変革のための行動だと言えると思います。 ちなみに5月の倒産確率は38.5%だったようです。 確かに、「このままでは会社がだめになる」と言われても 会社に行けばいつも通り職場があり、 給料は振り込まれ、いつも通り同僚がいて・・・と、 日常が変わらなければ切実感はありません。 したがって、時には人為的な施策が 必要になることもあります。 自分の身にも危機が迫るような強烈な人事施策や、 その組織の象徴的な存在、例えば工場の 閉鎖や縮小売却等といったところ。 ただし、それはきっかけに過ぎません。 そこから変革に導くためには 少なくとも6つポイントがあると思っています。 ①魅力的な未来図の提示共有 危機感だけでなく、行動変容したくなる 強い動機付けが必要です。 受益者にとってメリットを感じられるものを より具体的に示すと良いです。 ②危機感が強いうちに一気に進めること。 喉元過ぎれば熱さ忘れるのが人間です。 長引くほど、今の状態自体が日常となり 変革慣れもします。 その結果「そこまでしなくても・・・」などと言われかねません。 波風立てることを嫌いな人が多い日本で、 時間ばかりかかって何も変わらない変革が 散見されるのはこの特性かと思います。 ③変革リーダの覚悟 さまざまな抵抗が予想されるので、 そこにいかに毅然と向き合うか。 ぶれない信念に徹する。 リーダーの本気の迫力が必要です。 ④変革リーダーへの信頼 リーダーは言行一致でなければいけません。 自ら範を示すことですね。 そして現場に耳を傾けなければなりません。 彼らの目の前にある障害を理解して 一緒に乗り越える人だと認識してもらって、 信頼が厚くなります。 ⑤現場の参画 自分たちも一緒になって関わったからこそ、 行動変容へのコミットメントが高まります。 ⑥小さくても良いので早く何らかの実績を出す。 変えるメリットの体感が変える動機を高めていきます。 JAL(日本航空)の事業再生の本質は 組織文化の変革だったと思います。 稲盛和夫氏の手腕はまさに、 この6つのポイントを押さえた行動です。 コロナ禍において様々な自社の経営について 考えるきっかけになり、あとは行動するだけです。

synergy-admin

競争のない世界を創るブルー・オーシャン戦略とは?

競合他社との毎日の争いに苦労していませんか? 利益がなかなか上がらず困ってませんか? それはもしかしたら自社の製品が 他社の製品と同様のものを販売していたり、 はたまた他社に自社の製品を真似されていたりするからかもしれません。 そこで、競合他社とは何か違うものを作ろうと 考えたことは幾度となくあるでしょう。 しかし、実際にはどういう風に考えればいいのかが分からなかったり、 考えることができたとしても製品レベルは向上していなかったりと 悩まされてきたことでしょう。 そこで、今回は経営戦略の中でもブルー・オーシャン戦略を扱い、 どのように競争のない世界を創り上げるのかについて解説していきます。 まず今回のポイントは以下の2つです。 ブルー・オーシャン戦略は競争のない市場空間であり、顧客の新たな需要を掘り起こすものであるということ。 低コストと買い手にとっての価値の差別化により「バリュー・イノベーション」が生まれるということ *「バリュー・イノベーション」とはコストを下げ、 他社よりも優れた価値を創ることで 革新的な価値が生み出せるというもの この2つを意識しながら記事を読み進めると、 分かりやすいかと思います。 まず、バリュー・イノベーションを成し遂げ、 ブルー・オーシャンを創造するのに欠かせない 分析フレームワークである戦略キャンバスを描きます。 戦略キャンバスを描くことの目的は2つあり、 既存の市場空間について現状を把握すること 競合他社が何に投資しているか、各社が製品、サービス、配送などの何を売りにしているのか、さらには顧客はどのようなメリットを享受しているのかなどが理解できること と、「ブルー・オーシャン戦略」では定義されています。 つまり戦略キャンバスでは既存の市場空間において 企業のパフォーマンスが明確になるということです。 では実際に、戦略キャンバスを サウスウエスト航空の事例を用いて見ていきましょう。 サウスウエスト航空はアメリカの航空会社であり、 LCC(ローコストキャリアの略。格安航空会社のこと)の 先駆けとなった企業です。 サウスウエスト航空は、 それまでのアメリカの移動手段としての 飛行機の概念を覆しました。 それは、1970年代のアメリカでは、 飛行機=長距離、短時間、 高価格高速バス=短距離、長時間、低価格 という状態で各航空会社が競争していたのですが、 サウスウエスト航空は、 サウスウエスト航空=短距離、短時間、低価格という 短距離を短い時間でしかも安く行きたいと思っている顧客、 つまり、高速バスの顧客に移動時間の短さという価値を武器に 他社と差別化しました。 このグラフを見ると、サウスウェストが 既存の航空会社と全く異なる曲線を 描いていることが分かります。 この曲線のことを「価値曲線」といいます。 グラフの下に書かれたそれぞれの要素に対して 価値曲線が上がったり下がったりしているのが 分かると思います。 ではこの価値曲線は何を基準に 決められているのでしょうか。 戦略キャンバスを描くうえで、 新たなバリュー・イノベーションを生み出す基準として 4つのアクションというものがあります。 4つのアクションとは、減らす・取り除く・増やす・付け加える の4つがあり、 減らす=業界標準と比べて思い切り減らすべき要素は何か 取り除く=業界常識として製品やサービスに備わっている要素のうち、取り除くべき要素は何か 増やす=業界標準と比べて大胆に増やすべき要素は何か 付け加える=業界でこれまで提供されていない、今後付け加えるべき要素は何か と「ブルー・オーシャン戦略」では定義されています。 減らす要素と取り除く要素が何か考えることで、 競合他社よりもコスト面で優位に立つための アイデアが浮かんでくると思います。 また、増やす要素と付け加える要素が何か考えることで、 買い手にとっての価値を高め、新たな需要を生み出すための アイデアが浮かんでくると思います。 では、先程のサウスウェスト航空の例を用いて、 4つのアクションから派生した 「アクション・マトリクス」を見てみましょう。 取り除く→減らす→増やす→付け加えるの順に 見ていきます。 サウスウエスト航空は、紙のチケットを廃止して 座席を選択できなくしたり、 この頃には少なかった地方空港を直行便でつなぐ (ポイント・トゥ・ポイント)ことにより、 大胆にコスト構造を見直し、削減しました。 また、思い切って低価格に設定したり、 機内食を水とピーナッツだけにしたりと いらないところは完全に削減しました。 また、低価格に抑えたとはいえ、 顧客の満足度が高かったり、 移動時間を短くすることによって価値を増やしてみたり、 ほとんどなかった地方空港同士の直行便を付け加えたことで 大幅に顧客価値を上昇させました。 もう一度戦略キャンバスの図を見ていただくと、 サウスウェスト航空の戦略キャンバスは、 この4つのアクションから派生したアクション・マトリクスによって 決定づけられていたことが分かります。 このことからサウスウェストは 航空業界の常識であった要素を減らす、 取り除くことによって低コストを実現し、 また航空業界にはなかった、できなかった要素を増やす、 付け加えることによって他社との差別化に成功したのです。 弊社で毎月開催している社長の学校「プレジデントアカデミー」の 今月6月のテーマは「ポジショニング」です。 商品サービスの差別化を図り、 ライバルと戦わなくてもいい市場ポジションを 見つける方法についてお伝えします。 少しでも気になった方はこちらのページを御覧ください。

synergy-admin

内定者辞退を防ぐために重要なこと

今回は新卒採用活動において、 内定を出した学生の内定辞退を防ぐために 重要なことについてお伝えいたします。 ○内定辞退が起きる原因 せっかく内定を出したのに 内定式の直前に辞退されてしまったことの ある企業様も多いのではないでしょうか? 内定辞退の主な原因としては、 内定承諾後に入社予定の会社を詳しく調べて、不安になり辞退 複数の企業の内定をキープした後、自分が行きたい企業を吟味して辞退 親ブロックにより辞退 これらの原因の対策を紹介致します。 1.内定承諾後に入社予定の会社を詳しく調べて、不安になり辞退 内定承諾後の学生の心理として、 「本当にこの会社で良かったのだろうか」 「この会社でやっていけるのか」 という思考に陥ります。 そして、多くの学生は 企業の口コミを参考に企業の良し悪しを決めています。 現在、就職活動においても数多くの口コミサイトがあり、 中には真実ではないことを書かれている場合もあります。 その内容を見て、不安になり、内定辞退に繋がってしまいます。 これらを防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか? まずは定期的に人事担当者、そして一緒に働く社員と 面談や話す機会を作ることです。 そしてその中で、できる限り自社のことを打ち明けましょう。 デメリットになりそうなことも企業側から打ち明けることで、 学生側は、「この会社は良いこと以外もしっかり話してくれる会社」と 思ってもらうことができ、現在学生が抱え込んでいる不安や悩みを 打ち明けてもらうことができます。 そして、「実は口コミサイトでこういうことを見たんですけど・・・」 という質問が自然と出てくるようになり、 しっかりと真実を伝えることができます。 今回は内定承諾後のお話ですが、 お互いのギャップをなくすために選考中から 自社のメリット・デメリットを伝えることで しっかりとマッチングでき、内定辞退を防ぐことができます。 2.複数の企業の内定をキープした後、自分が行きたい企業を吟味して辞退 1人あたりの学生の平均内定社数は約2社、 そして2割の学生が4社以上から内定をもらっています。 そのため、その中から自社を選んでもらわなければいけません。 自社を選んでもらうために必要なこととして いかに自社に魅力を感じてもらうかが重要です。 魅力を感じてもらうために 定期的にフォローしていくことは 最低限必要なこととして、 いかに自社のことを考えてもらうこと時間を増やすか を考えなければなりません。 そのために、例えば、 自社の課題を解決するような宿題を出す 実際に働くことになる社員と定期的に面談を行う 同期となる学生同士で交流会を開く などの活動を行うことをお勧めしています。 内定者インターンがベストではありますが、 まだ完全に入社の意思が固まっていない段階で 内定者インターンをやってもらうことはリスクが伴うので、 宿題や交流会という形で自社の仕事や社風を理解し イメージしてもらうことで自社を選んでもらうことが可能です。 接触回数を増やしていき、 自社のことをできるだけ考えてもらう時間を増やしましょう。 3.親ブロックにより辞退 学生の入社意欲はとても高いけど、 親に反対され、辞退するケースは少なくありません。 親の心理としては、 「よく知らない会社に入社してほしくない」 という心理が働きます。 学生は社会経験が少なく、 今まで育っててもらった恩もあるので 親の意見をなかなか無下にはしづらいものです。 この原因の解決策としては、 いかに学生の親御さんに自社のことを 知ってもらい、安心してもらうかが重要です。 弊社としては 内定式に親御さんも招待する 自社を紹介する社内報や会報を送る 親御さんと学生を含め3者で面談をする などをお勧めしております。 重要なことは 自社を知ってもらい、安心してもらうこと。 そのために、いかに親御さんを巻き込んだ フォロー活動をするかを意識して行ってみてください。 以上、内定辞退を防ぐために重要なことについて 紹介しました。 少しでもお役に立てれば幸いです。

synergy-admin

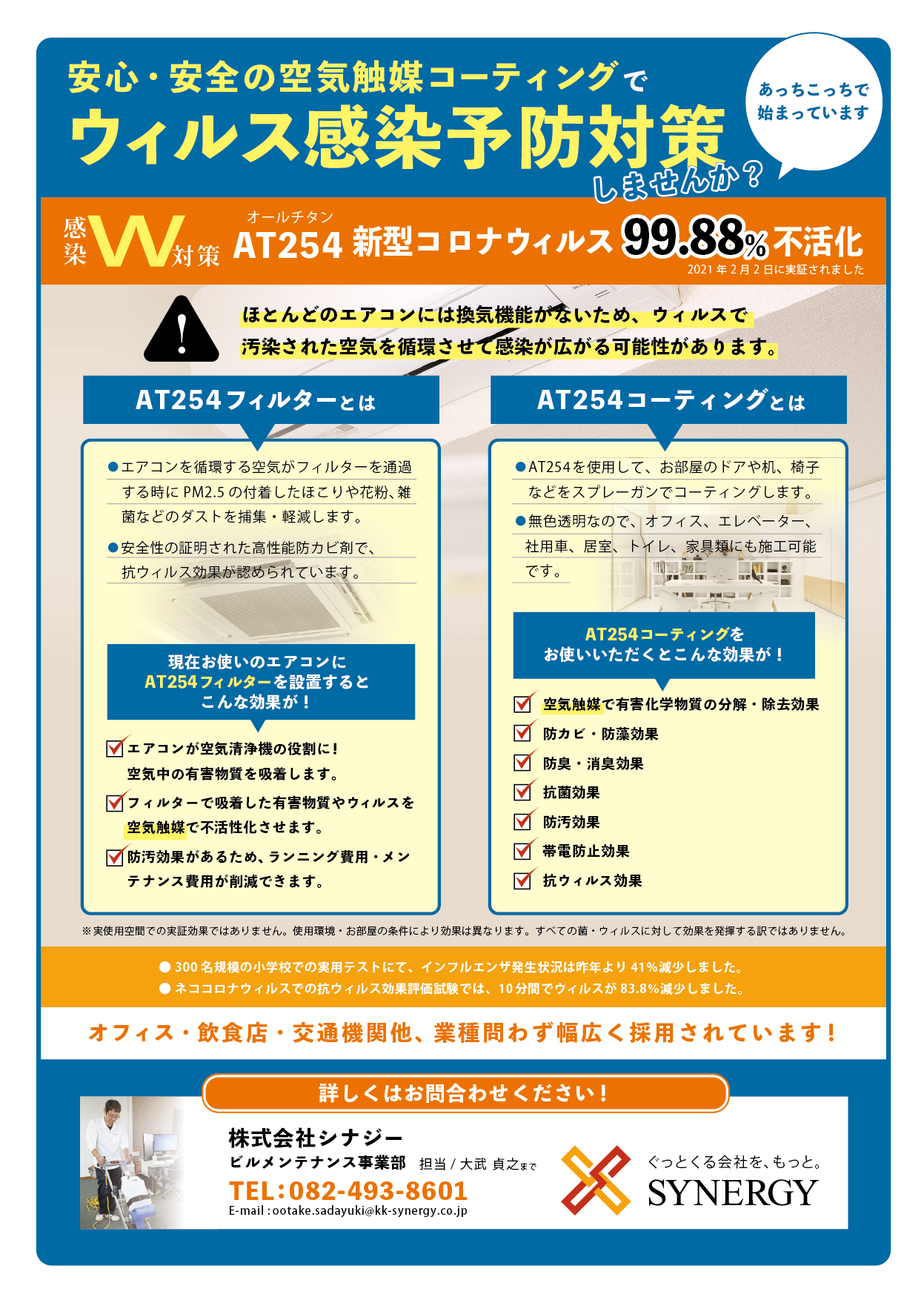

【清掃のプロによるwithコロナサポート エアコンフィルター&コーティング編】

前回の投稿から好評につき、 ≪ウイルス感染予防対策≫のサポートを追加でご紹介します。 新型コロナウイルス99.88%不活化実証あり!(2021年2月2日) 《オールチタンAT254フィルター&コーティング》 こちらのサービスは以下の効果があります。 ①エアコンに特殊なフィルターを取り付けることで、空気中のウイルスやほこり、雑菌を減らします。 ②ドアノブや机、椅子といった人の手に触れる部分をコーティングすることで抗菌効果を付与します。 ※フィルター設置サービスとコーティングサービスは個別でのご依頼も承っております。 『AT254フィルター設置』 通常ほとんどのエアコンには換気機能がなく、ウイルスで汚染された空気を拡散させてしまいます。 しかし、エアコンにAT254フィルターを取り付けることで ☑エアコンが空気清浄機の役割を果たす! ☑ウイルスだけでなく、フィルターで捕まえた有害物質を弱体化させる! ことができます。 また、フィルターには防汚効果があるため メンテナンス費用を削減できるのも特徴の一つです。 『AT254コーティング』 無色透明の液体を人の手に触れやすい箇所にスプレーすることで長期的に下記の効果を期待できます。 ☑有害化学物質の分解除去 ☑防カビ効果 ☑防臭、消臭効果 ☑抗菌効果 ☑防汚効果 ☑帯電防止効果 人体・環境に無害なことが実証されている成分を活用しているのでコーティング後も安心して施設、オフィスの利用ができます。 ぜひ今のうちにコーティングをされてみてはいかがでしょうか? ≪お問い合わせは下記にお願いします≫ 担当:大武 貞之 電話:082-493-8601 Mail :ootake.sadayuki@kk-synergy.co.jp ※お電話でお問合せの場合は「withコロナサポートが気になった」という旨お伝えください。 ≪過去お問合せ事例≫ オフィス内備品消毒、敷地内自動販売機消毒、公共施設内消毒、工場内消毒、飲食店内消毒etc..

synergy-admin

中小企業の考えておく人事制度の5つのルール

昔、とある大物政治家がこんなことを言っていました。 「世の中は白と黒ばかりではない。 敵と味方ばかりではない。 その間にある中間地帯が一番広い。 そこを取り込めなくてどうする。 真理は常に中間にある」 「テキトーにやっておく」というのは 「手を抜いていい加減にやる」という意味で 使われることが多いです。 ただ「テキトー(適当)」を辞書で引くと 「ある状態や目的などに、 ほどよく当てはめること」とあります。 人事制度も同じで 何が「テキトー」なのかを 社長自身の頭で考えることが 中間の真理に近づくのではないかと思います。 人事制度は教科書やセオリー通りに 真面目に取り組めば 常に複雑かつ難解なものになっていきます。 たくさんの会社で 人事制度の取組みを見てきました。 とても苦労されている姿を見てきました。 その中で共通することを 書かせていただければと思います。 自社固有の「テキトー」にたどり着くための ルールだと認識いただければと思います。 【ルール1】目に見えない部分を見る努力をする 経営をするに当たり「目に見えるもの」と 「目に見えないもの」があります。 実は見える部分や把握できる部分より、 見えない部分が大切であることが多いです。 見えるところも大事ですが、 見えない部分(裏側・深層)を 見る努力をする必要があります。 【ルール2】人事の常識を忘れ、自分の頭で考える 世の中にある人事制度の 教科書的なものをまずは疑いましょう。 まずは自分の頭で考えて制度構築していきましょう。 中小企業には論理だけでは語れない 複雑な関係性があると思います。 どこかでうまくいっている「手法」は 自社には当てはまりにくいことを 前提に考えましょう。 【ルール3】シンプルは常に善、複雑は常に悪 より正確性を求めるがゆえに、 専門家は複雑なことをするのを好みます。 しかし複雑なものであればあるほど、 現場への浸透は難しくなります。 シンプルなものがベストです。 【ルール4】現場の人間同士がぶつかり合って真剣な対話をする 組織で起こる問題の大半が コミュニケーション不足に起因しているといえます。 人事問題に限らず経営問題は、 みんながありたい姿を共有し 問題点を見える化し、 状況を知る人同士が真剣かつ腹を割って 対話することで局面を打開できます。 対話することなく制度を構築することはできません。 まずは対話しましょう。 【ルール5】制度・ルールを考える際、人間の本性に重きをおく 制度やルールを考える際は常に 人間の本性を大切にする方がうまくいきます。 人間の本性とは喜びや悲しみ、 快不快について理解して 物事を進めるということです。 人間が持っている良心を引き出し、 喜びの獲得や痛みの緩和に向けた 制度設計することをおすすめします。 以上の5つルールにのっとり 自社の評価制度の構築をおすすめします。 コンサルタントを入れれば 出来上がるかもしれませんが、 会社の成果には繋がりにくいかもしれません。 経営者が真剣に向き合い 本気で制度構築する姿勢を 社員に見てもらうことが必要です。

synergy-admin

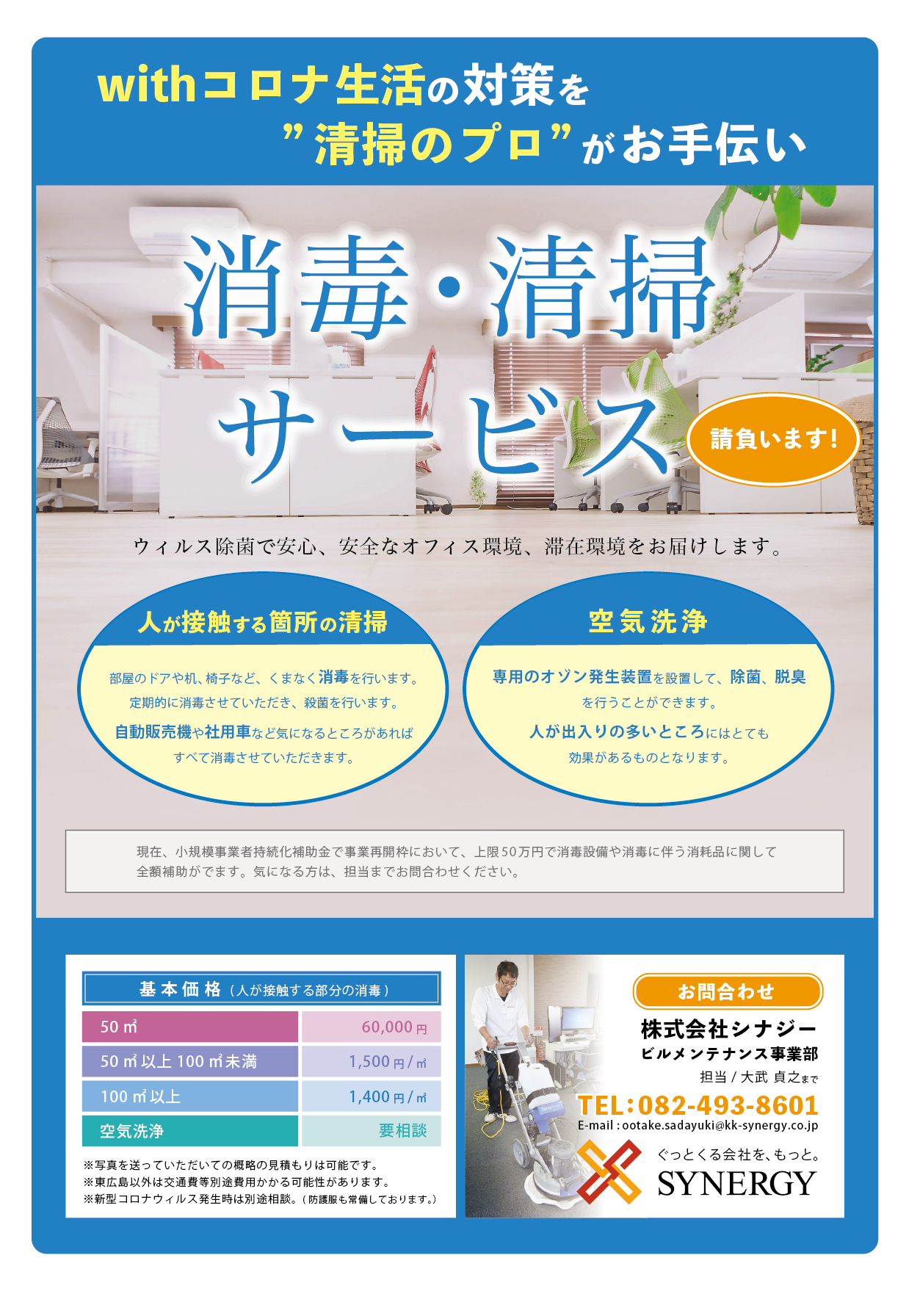

【清掃のプロによるwithコロナサポート】

創業から26年続く清掃のプロ集団がコロナ対策サポート中! ドアノブや机、いすなどのオフィス用品から自動販売機や社用車といった普段使用するものまで。 気になるところがあればすべてシナジーが消毒します。 空気洗浄(除菌・脱臭)も実施しております。 私たちはウイルス除菌で〈安心〉〈安全〉なオフィス環境・滞在環境をお届けします。 ≪お問い合わせは下記にお願いします≫ 担当:大武 貞之 電話:082-493-8601 Mail :ootake.sadayuki@kk-synergy.co.jp ※お電話でお問合せの場合は「withコロナサポートが気になった」という旨お伝えください。 ≪過去お問合せ事例≫ オフィス内備品消毒、敷地内自動販売機消毒、公共施設内消毒、工場内消毒、飲食店内消毒etc..

synergy-admin

【経営のヒント】動画公開! 経営の12分野ミッションについてよくある質問と回答

【経営の12分野:ミッション】 会社の軸・骨組みになる ミッション(理念)について みなさまからよく頂く 3つの質問について解説しました。 0:00 オープニング 0:31 ミッションの定義 1:45 Q1:社員にどうやってミッションを伝えたらよいか 7:47 Q2:〇〇の専門家が思いつかない 11:08 Q3:評価への落とし込みについて

広報シナジー

中四国のぐっとくる経営者にインタビュー! 第一回 PLUS ONE COOKING様

youtubeチャンネルを開設しました。 企画第一号は「中四国のぐっとくる経営者にインタビュー!」 ということで 中四国にある、 ぐっとくる会社・ぐっとくる事業主に 毎回5つの質問を行い、 経営者の魅力を伝えていきたいと思います。 こちらのコンテンツを通して 同じ地域に住む他の企業がどのような動きをしているのか どのような想いで経営をしているのかを知ることで 経営者の皆様の刺激になればと思います。 今回のゲストは カメラマンの旦那さまと 二人三脚で料理教室を経営されている PLUS ONE COOKING様です。 動画目次 0:00 ゲスト紹介 2:26 Q1:経営者になったきっかけは? 5:35 Q2:御社の自慢できるところは? 8:41 Q3:今一番力を入れていることは? 11:03 Q4:経営をする上で一番大事にしていることは? 13:01 Q5:今後の夢と目標は?

広報シナジー

ヒット商品の鍵は誰に届けるか〜顧客を明確化するための3ステップ〜

経営学の大家、ピーター・ドラッカー氏は、 次のような言葉を残しています。 「マーケティングの基本は こちらが何を望むかではない。 相手が何を望むか、相手にとっての価値は何か、 目標は何か、成果は何かである。」 顧客が「誰なのか」によって、 「響く商品の特徴」も、「刺さる言葉」も、 「重視するポイント」も変わります。 逆を言えば、 「自分たちの顧客」が誰なのかを明確にできれば、 効果的かつ一貫性のある戦略が 立てやすくなるということ。 それでは、顧客はどのように 設計すれば良いのでしょうか? そこには「3つのポイント」があります。 【1】顧客の「絵」を描く 「この商品のターゲットは誰ですか?」と聞いたときに よくある答えが「30代の男性」というようなもの。 このように「年代」+「性別」でターゲットを 考える方が多いのですが、 実は、それだけでは不十分なのです。 同じ「30代の男性」でも、 「務めている会社」 「着ているスーツ」「シャツの色」 「時計」「読んでいる雑誌」「靴」などなど、 全く違う特徴を持っています。 そして、このような「外見の違い」は、 「行動の違い」を表します。 白シャツに揃いのスーツ、黒い靴の男性と、 色シャツにセパレートのスーツ、茶色の靴の男性では、 遊びに行く場所が全く違うでしょう。 ただ、これを「言葉」で考えていくのは なかなか難しい作業です。 そこでオススメなのが 「絵を描く」こと。 上手い下手は別として、 絵として描くことで、 先ほどのような「特徴」を 考えざるを得なくなります。 描くときのコツは 「できるだけ細部まで描き込む」こと。 シワの一本まで考えられるのが理想です。 何枚か描いていくと、 おぼろげだった顧客のイメージが 具体化してきます。 その顧客に対して、 ◯ 彼はどんな雰囲気を好み、 ◯ 普段どこに居て、 ◯ どんなコダワリを持っているのか 考えていくのです。 【2】顧客の「つぶやき」を口にする 「お客さんがディズニーランドに行く理由は?」 と聞くと、高い確率で返ってくる答えが、 「非日常的な世界を味わいたいから」というもの。 でも、実際にお客さんが ディズニーランドに行くときは、 「非日常」なんて言葉は使いません。 「子供がどうしても行きたいっていうから…」 「ミッキーに会いたい!」 「高校生活の最後の思い出を作りたい!」 といった言葉を使っているはず。 提供側が「顧客目線」に立てない要因のひとつに 「話す“言葉”が違う」 というものがあります。 「提供側の言葉」で話していては、 「顧客側の目線」に立つことはできないのです。 そこでオススメなのが、 【1】で描いた「絵」に「場面」を書き足して、 「喋らせてみる」こと。 人物が、実際に動く場面を想像することで、 顧客の「自然な言葉」が捉えやすくなります。 【3】その顧客は、本当に居るか? 「絵」を描き、「つぶやき」を口にしてみた。 ここで、注意しなければいけないのが、 「そんな人が本当に居るか?」ということ。 理想の顧客を設計する際は、 意識していないと、 「提供側の願望」でしかない 「実在しない顧客」を描いてしまいがちです。 そんな事態を防ぐためにオススメなのが 第三者にこんな質問をしてみること。 「友達に、こんな人(描いた顧客のこと)って居る?」 第三者の数人にこの質問をして、 知り合いの姿が思い浮かばなければ、 その顧客は存在しない可能性が高いです。 もしくは、存在したとしても、 少数派ということになります。 全く同じものでも 「誰に届けるか」によって、 「感じ方」が大きく変わってしまいます。 「誰に届けるか」は、商品の設計から、 集客、キャッチコピー、営業など、 広い範囲に影響を及ぼすもの。 今回ご紹介した3ステップで顧客を明確化して、 顧客にあった戦略を考えてみてください! 弊社で毎月開催している 社長の学校「プレジデントアカデミー」の 今月5月のテーマは「商品力」です。 商品・サービスを開発したり、 パワーアップさせるための29のヒントを紹介します。 少しでも気になった方は こちらのページを御覧ください。

synergy-admin

保護中: 経営の12分野「ミッション」公開ページ

このコンテンツはパスワードで保護されています。閲覧するには以下にパスワードを入力してください。 パスワード:

広報シナジー