ALL

小濱亮介の記事

世の中の変化にちゃんと気づく

こんばんは。 今日はおはマンデーですね。 先日、携帯を楽天モバイルに変更してきました。 個人用の携帯はあまり使うことはなく、放置している現状があります。 楽天モバイルにすると1年目は月々の料金が980円ととても安価に利用できます。 3大キャリアとしてdocomo、AU、SoftBankとありますが 現在モバイルにおいてはどんどん進出してきています。 楽天やLine、UQモバイル、IIJmio、イオンモバイル等々・・・ キャッシュレスの怒涛の進出もそうですが どんどん変わっていきますね。 競争が激しいのでとても大変だと思います。 私は家電量販店でAUから楽天モバイルへと乗り換えました。 家電量販店は携帯電話のところにたくさんのスタッフがいます。 携帯のところには特に多かったです。 本当に取り合いなのだと思います。 風船を配ったり、お菓子を配ったり、子どもが行ったら喜びそのついでに携帯の相談をする。 家電量販店にも子どもが来ても楽しめる空間を作っており おもちゃコーナーを広くとっており、そこで家族を集客しています。 個人的に家電量販店に行くことが好きで、ずっとうろちょろすることができるのですが 3年前と比べて、おもちゃコーナーの広さが全く違います。 徐々に広くなっていますね。 家電量販店に行けば、家電のこと、携帯のこと、修理主膳のこと、子どものおもちゃなどたくさんの悩み事を解決することができます。 B to Cのビジネスを見渡してみると世の中の変化を発見することができます。 B to BよりB to Cの方が変化が早いからです。 今何が流行っていて、そこにはどんな心理があるのか。 世の中は今どちらの方向に進んでいるのか。 顕著に見えるので、とても面白いです。 キャッシュレスの波がどこまで進むのか。 タピオカが流行っていますが、そのブームはいつまで続いて 次に流行るものは何か。 アンテナを貼って、その背景にあるものは何があるのかを考えれば 商品開発にも活かせるかもしれませんし。 何に活かせるか。 ただ、「今の時代についていけないわ〜」とか「#ハッシュタグって何!?」とか言っていると世の中の変化に対応することができないかもしれません。 「働き方改革は会社を圧迫するので、国はわかってないわー」と飲んで愚痴っている時間があれば、どうすればその対策ができるかを考えた方が良いのです。 周りを見ないといつの間にか、世の中は変化していて、気づかぬうちに違法をしてることもあると思います。 サッカーで手を使ってはいけません。 経営において、バレなければ手を使って良いという考えも多いです。 バレたら一発レッドカードですよ。 知らないでは済まされないので、しっかりと周りを見ながら、ルールが変わったことを知り、それに適応していかなければならないのです。 電話料金に関しては政府からも圧迫があり、なかなか苦しいのではないかと思います。 ◎今後の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:集客力 広島県: 2019年08月28日(水) 18:00〜21:00 岡山県: 2019年08月29日(木) 18:00〜21:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/183220/ ★ミッション経営の基本 広島①: 2019年07月30日(火) 14:00〜16:00 広島②: 2019年08月26日(月) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/182316/ ★2代目社長が40歳までに知っておくべき「社長の基本」 広島①: 2019年08月20日(火) 14:00〜16:00 広島②: 2019年09月04日(水) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/186568/ ★ブランディングの基本~小さな会社が顧客を魅了する戦略~ 広島県: 2019年09月12日(木) 14:00〜16:00 岡山県: 2019年09月13日(金) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/199016/ ★経営の仕組み化 in 岡山~社長が現場を離れるための基礎基本~ 岡山県: 2019年08月30日(金) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/174982/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

お客さんが求めていることの追求

こんばんは。 今日はおはマンデーですね。 毎週「ガイアの夜明け」を見ていますが 最近のは多様な働き方の特集をしているので面白いですね。 先日は美容師の多様的な働き方について行っていました。 現在美容院はコンビニよりも多いそうです。 確かに周りを見渡してみると 本当に増えたなぁと思います。 美容師の目標は自分の店を出すこと そのために修行のため、美容院に勤めているイメージがありました。 社保未加入で、安月給というのが私自身のイメージでもありました。 現在も恐らくそういった会社もあるのではないでしょうか。 美容師の平均年収が302万だそうで、なりたい人も減っているとよく聞きます。 特集されていたのは美容院と同時に飲食店(イタリアン)のお店を行うということでした。 週3日ほど美容師として髪を切り、それ以外の日は飲食店で働くということ。 様々な戦略がありましたが、しっかりと仮設して実行してそれがうまくいっている事例だと感じました。 ふと考えてみたんですが、ある美容院は一人前になるまで100人の人の髪を切って、先輩美容師さんに合格を貰えるまで店ではお客さんの髪をお金をもらってきれないらしいです。 大学生の時はそれでよく知り合いの方に無料で髪を切ってもらったり 髪を染めてもらっていた気がします。 その時感じたのは美容師になると技術を磨くのは本当に大変なんだなぁと感じた記憶があります。 ただ利用する立場からすると技術ってどこまで理解することができるのでしょうか。 私は正直、1,000円カットで髪を切っても、美容院で髪を切っても恐らくわかりません。 こんな髪型にしてほしいというこだわりがあまりなく、なんとなくいい感じに切ってくださいといつも美容師の人に言っているので・・・(困らせて申し訳ないと思います。。) それを理解してくれているととても楽だったりもするのです。 では皆さんはどう理由で美容院を選ぶのか。 地域に何店舗もある安心感でお店で選ぶ人もいるかもしれません。 美容師さんがすごく話を聞いてくれるので、行くととても心地よいと感じるのでそこを選ぶ人もいるかもしれません。 子どもを預けれるので、その店を選ぶ人もいるかもしれません。 頭皮がどうなっているか、髪質の特徴等を丁寧に説明してくれたので選ぶという人もいるかもしれません。 恐らくたくさんの理由があるかと思います。 理想とするお客さんが何を求めているかを追求していけば、もしかしたら100人のカットをして学ぶ技術より、必要な技術があったりするのかもしれないと感じました。 お客さんが何を求めているのか。 ここを追求していけば、自ずと自社が追求していかないといけないことは見えてくるのかもしれません。 ◎7月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:ブランディング @7/24[広島],7/25[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/181094/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

点と点が繋がり線となる

今日はおはマンデーですね。 最近はとても朝型生活になっています。 夜11時には就寝して、6時には起きて仕事に行くようにしています。 暖かくなってきたからでしょうか。 歳をとってきたからでしょうか。 自分自身とても謎ではありますが、意外にこの生活があっている気がしているのです。 働き方改革が進む上であまり言えませんが 私はどちらかというとハードワーカーだと思っています。 長時間仕事をすることが苦ではないというか。 帰っても特にやることがないというのが本音のところです。 早く帰ってなにしようか!?という感じになるのです。 趣味と言ってもなにもないので早く帰ったとしてもただゴロゴロしてしまうのだと思います。 それなら仕事をやっていた方がマシという感じになるのかなと思います。 今でこそ21時には会社を出る生活でしたが、昔は・・・想像にお任せします。笑 まぁそういう風に働いている自分が好きだったのかもしれませんね。 さて、3年くらい前に「スティーブ・ジョブズの伝説のスピーチ」を聞いてまさにその通りだなぁと感じたことを書こうと思います。 スピーチでは以下の3点を話をしていました。 ・点と点をつなげる ・愛と敗北 ・死について 本日は「点と点をつなげる」というテーマで書きたいと思います。 ジョブズが言ったのは ・バラバラの経験であっても将来それが何らかのかたちで繋がる ・大学を中退し、自分の好きなことをやって得られた経験は、後に Mac を生み出すときに大いに役立った い とても大きく頷いてしまいました。 〜以下スピーチの一部抜粋〜 将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎあわせることなどできません。できるのは、後からつなぎ合わせることだけです。だから、我々はいまやっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかない。 今その点が繋がらないと思ったとしても、振り返った時にそれをつなげると信じるしかないということですね。 ジョブズのスピーチをみて思ったのは「全ての経験は無駄にならない」ということです。 自分の行ないや経験は全て自分に蓄積され、あらゆることが自分にとって無駄にはなりません。この考え方が点と点をつなげるために大切です。 だから大切にしたいと思っているのが、目の前のことに本気になることです。「今」 を精一杯生きることです。 自分の人生観として、「これまでの『今』の積み重ねが今の自分をつくっている」 があります。過去の全ての 「今」 が今の自分を形成していて、生まれてから死ぬまでの 「今」 を合計すると、それが自分の人生になるという考え方です。 こう考えるようになってから、たとえ無駄に思えるような時間でも、なるべく楽しんでみたり、見方を変えて得られるものがないかとか、「今」 を無駄にしたくないと思うようになりました。 点と点をつなげるための意識として、あらゆる経験はどこかで役に立つ、決して無駄にはならないと考え方を変えてみるのです。点と点をつなげて線にするために、有効です。 「今」を精一杯生きるというのは後々必ず繋がってくるもだと思います。 仕事でもたくさんのことを行なっている自分としては いつもこの点と点という考え方を思ってどこかで繋がるという意識を持って 目の前の壁を乗り越えています。 ポイントは「精一杯」ということだと思っています。 どんな小さいと思うことであっても「精一杯」やっていればそれは線で繋がるということです。 社会人10年目にしてとても強く感じます。 これが早くできる人とできない人では20年後大きく違ってくるのだと思います。 そんな生き方を今後もしていこうと思います。 最後にこちらがスティーブ・ジョブズのスピーチです。 興味があればご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=XQB3H6I8t_4 ◎7月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:ブランディング @7/24[広島],7/25[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/181094/ ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/176146/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

経営は勉強し続けなければならない

今日はおはマンデーですね。 先日、実家に帰ってゆっくりしていると高校の時の写真が出てきました。 思ったのは痩せてたなぁとしみじみ感じました。。(笑 13年前の写真です(笑)今より20キロ痩せておりました。 思わずとって、ブログネタです。 中学校と高校は部活と遊んでばっかりだった記憶があります。 勉強はあまりしていなかった気がしますが、大学受験の時は10ヶ月ほどでしたが死ぬほど勉強していた気がします。 朝7時の電車に乗り、英単語聞きながら通学、学校で勉強してそのまま塾に行き22時頃まで勉強して、帰って1時間勉強して寝るみたいな生活をして、ストレスで何日か吐いてというようななかなかしんどかったなぁと記憶しています。 ちゃんと日頃から勉強しておけばと思っていたのですが、それがなかなかできませんでした。 しかし、学校の成績はよかったと記憶しています。 中学校の5段階評価の平均は4.3で高校の時は4.4くらいありました(笑 振り返ると定期試験はすごく得意でした。 前日の詰め込みの勉強は得意だったのです。 寝ずに定期試験を挑み、覚えている範囲で高得点をとっていた気がします。 なので学校の成績表はよかったのでしょう。 本当に絶対評価だからそうなったのだと思います(笑) しかし、本当に苦手だったのは全国の実力テストでした。 出る範囲が決まっておらず、無作為に出る試験です。 高校の2年生の後半で360人中352位だったのは本当に驚きでした。。 定期試験は一時的で全く身についていなかったです。 社会に出て、私は勉強し続けているつもりですが、まだ足りないなと思うことばかりです。 いつまで勉強しなければならないのでしょうか。 私は社会で活躍し続けるためには勉強し続けなければならないと思っています。 先ほどの定期試験のように定期的に決まっているものだといいのですが 経営においてはそんなことはありません。 いつその実力テストのような試練やチャンスが訪れるかわかりません。 先日、中小企業家同友会の例会で軽marketの株式会社NIIZAWAの新沢社長の報告を聞いて勉強することの大切さを学びました。 広島のテレビ番組の「情熱企業」に出演されていて、とてもイケイケな会社さんです。 経営の勉強をするために同友会のほとんどのセミナーに参加されて、知識を身につけ そしてそこでたくさんの先輩経営者に出会ったそうです。 その関わった人たちが起業時にすごく助けてくれたと言っていました。 そこで学んだことにより、会社の強みを生かし、広島で独自のポジションを取り すごい勢いで伸びている会社さんです。 懇親会の時に話すことができなかったのが心残りですが 次はがっつりと話を聞いてみたいと思っています。 やはり、新沢社長が教えてくれたのは「経営者は学び続けないといけない」ということ。 そしてたくさんの人と出会って刺激を常に受けその縁を大切にしていること。 さらにそれらを感じて、ちゃんと行動していること。 とても刺激になりました。 こういう場がある同友会には感謝をしています。 なぜ経営者は学び続けなければならないのか。 それは時代は常に変化しています。 すごい勢いで変わっていっています。 経営は不思議なものでたまたま成功するということがあります。 ほとんどの経営者がそれで自分は経営ができると勘違いしてしまうのです。 そうやって高い車を買ったり、キャバクラにお金をつぎ込んだりと。。 時代の変化と共に再度、経営を構築しようとしてもたまたま当たっただけなので また同じように成功することはできません。 経営は成功し続けなければならないのです。 どんな変化があろうとそれに対して自社がうまくっているかちゃんと定期的に点検してメンテナンスをしなければならないのです。 なので、勉強し続けなければなりません。 勉強せずに経営をしていたらおかしな方向に進んでしまいます。 ちゃんと自社の経営を点検して、メンテナンスを行っていきましょう。 ◎7月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:ブランディング @7/24[広島],7/25[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/181094/ ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/176146/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

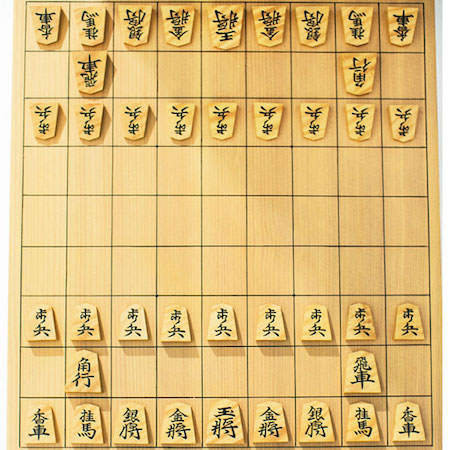

何のため?

今日はおはマンデーですね。 先週一週間は体調が倦怠感と咳で体調がすぐれませんでした。。 体調管理は本当に大事ですね。 さて、1年生の中田が麻雀の「何切る?」に対して地味に考え 外れていることにショックを受けています。 普段は3人打ちしかしないので、4人うちのやり方がわからないと言い聞かせています。 麻雀も好きですが、将棋も好きだったりします。 将棋は小学校3年生の頃から6年生の頃まではまっていました。 小学校には自由時間しか板を出して、将棋ができなかったので ノートに書いて友達と行っていたことを思い出します。 夏休みは友達のおじいちゃんのところにいき毎日将棋を打っていました。 中学に上がり社会人になるまでほとんど将棋は行っていなかったのですが スマホが出てきて手軽にオンラインの将棋ができるのでちょくちょくと打っています。 小学校の頃は漠然と相手のミスをついてそこから攻め上がるという戦法を取っていた気がします。 大人になって将棋を打つと全然考え方が違っていて そのミスを誘導するためにはどう打つのかということを考えるようになりました。 大人になって初めて気づきました。 将棋って深いなぁと・・・ 上手な人を見るとそれをうまく誘導します。 そしてさらに上手な人はそれを上手にかわして攻めます。 アプリだと10分間と限られた時間なので、その思考が追いつきません。。 ※僕のアプリの記録です。なかなか2級以上に上がることができません・・ 何のためにその一手を打ったのか。 ここを考えるととても面白くなります。 それを考えれば考えるほど面白いのです。 経営に置いてもこの「何のため?」が重要です。 先日、私が所属する中小企業家同友会青年部で白井部会長が言っていました。 「なんのために?」が重要だと。(白井さんの130キロの体重の時の写真の方が印象的でしたが・・・) ※右側が株式会社サンライズタイヤの白井社長です(笑) 左側は株式会社NIIZAWAの新沢社長です。 新沢社長のお話は来週に書きます。 本当にそうだなぁと思いました。 忙しすぎるとそれを忘れがちになります。 そして忙しいと安心してしまうので、それを考えずに仕事をしてしまっていることもあると思います。 経営でいうと全てミッションに繋がるのではないかと思います。 私たちはミッションと呼んでいますが、一般的には経営理念や社是のように呼ばれてたりします。 会社の存在価値です。 社会から担っている使命と言えます。 なんのために経営をしていますか?と聞かれたらなんて答えるでしょうか。 それがミッションとずれていたら、そこはちゃんと理念を深く理解して、発さなければなりません。 何かを始めようと考えたときにそれはミッションを成し遂げるためになっているか。 そうやって確かめるものにもなると思います。 弊社は「あらゆる人と組織に元気のきっかけを創り出す」というミッションを掲げています。 ブランドメッセージでは「ぐっとくる会社を、もっと。」を掲げて事業を行っています。 私たちは元気になるきっかけを創り出すことを社会から担っています。 なんのためを単語にすると次のように考えることができます。 なんのために=目的 なにかをする=手段 目的を達成するためにいろんな手段で目標を立てて、事業を行っていくのです。 手段が目的化してるのを本当によく見ます。 人にお願いするときも「なんのため?」ということを伝える必要があります。 例えば、「経費の数字をエクセルにまとめておいて」と言ったとします。 出してくる資料は、使った経費の金額とその詳細だけを集計したもので終わるかもしれません。 貰った後に、「いや、科目ごとに分類して欲しかったなぁ」とかもあるかもしれません。 先ほどの指示を「来年の予算を決めるために、経費をまとめてくれる?」というと来年の予算のためなのでその人がそれ用に考えて、出てくる資料の質も変わってくるかもしれません。 自戒の念も込めて、「なんのために」それを行うのか。目の前の仕事でも経営の進め方でもとても重要になってきます。 皆さんは「なんのため?」を意識できていますか? ◎7月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野体験セミナー:社長の基本 @7/8[広島] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/186568/ ★経営の12分野:ブランディング @7/24[広島],7/25[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/181094/ ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/176146/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

社長の仕事は経営

今日はおはマンデーですね。 週末はいつもドラマや映画を見て過ごしています。 AmazonPrimeは手放せないですね。 見たいものは見切ったので、日曜日に「分身」という東野圭吾原作のドラマを見ました。 東野圭吾の作品はボチボチと見ています。 「分身」というテーマが故に、同じ顔の人が二人現れ その二人がどうやって生まれてきたのか不明なところの真実を探っていくというストーリーでした。 長澤まさみが同じ画面で3人出てきた時にはどのように撮っているのか。というのがとても気になってしまいました。 研究者が法律で認められていないことを政治家を絡めて、やっていくというストーリーでした。 そこで生まれてくる子供にはとても不憫だなぁという感じです。 法律でダメとなっていれば、どんな好奇心でも行ってはいけないのです。 では、社長がやってはいけないこととはなんでしょうか。 もちろん法律を守らずやるというのはやってはいけません。 そういう会社はなくなっていくべきだと思います。 多くの社長がやってはいけないことは何か。 それは日常業務の仕事です。 つまり現場という表現をすることもできます。 私はいつも「社長が現場を離れるための仕組み化」というテーマで話をさせていただいております。 先日も岡山でお話をさせていただきました。 社長の仕事とは「経営」をすることです。 なに当たり前のこと言っているのかと思われる方もいるかもしれません。 しかし、たくさんの社長は経営をしていません。 多くの社長が日常の業務で忙しいと言ってそれで満足してしまいがちなのです。 日常業務は社長の仕事ではないからです。 日常業務は任せれる人に任して、会社の先を見ないといけないのです。 先を見ようとせず、目の前の仕事を行っていると 周りの変化に気づけず、競合が独自のことをやっていてお客さんが離れたり 商品力を高めず同じ価値ばかりを作り続け、お客さんに飽きられ 気づいたら周りに誰もいないということはたくさんあります。 気づいていたら法律も変わっていて、今やっていることが違法というケースもあります。 会社に関わるお客さんがいなくなれば、会社を潰さなければならないでしょう。 故に多くの社長は社長ではありません。 社長の仕事は経営です。 経営とは会社が永続するために全てのことをすることです。 失敗する社長は仕事をして、成功し続ける社長は経営をしています。 仕事で満足するのではなく、経営をしなければなりません。 経営ができない2大理由があります。 それは 1、経営を知らない 2、悪しき現場主義 1、経営を知らない 経営を知らなくても一時的に成功することもあります。ビジネスにおいてたまたま当たるということがあるのです。 時代の流れでたまたま当たることがあります。 しかし、それで知った気になって、経済に変化があると同じように構築できず同じ価値観にすがり会社がダメになっていきます。 2、悪しき現場主義 社長の仕事をしているのは社員に悪い気がする。 社長の仕事は社員からしたらどんな仕事に見えるか。ただ飲むだけなのか。 机に座っているだけなのか。 社長の仕事は目の前のことではありません。先を見続けなければならないのです。 社長は部分最適ではなく、全体最適を見ないといけないのです。 ◎7月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野体験セミナー:社長の基本 @7/8[広島] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/186568/ ★経営の12分野:ブランディング @7/24[広島],7/25[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/181094/ ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/176146/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

「みんな言っているよ」の罠

今日はおはマンデーですね。 おはマンデーを後輩にバカにされましたが、これを続けていくと愛着が出てくると信じて言い続けようと思います(笑 さて、私が広島に来て10年目となり、岡山で18年、高知で4年と段々広島にも慣れてきました。 最初の3年位はあまり外にもでず、なにかしたいなぁという思いで ずっと読書をしていた引きこもりだったと思います。。 ずっとサッカーをしてきて、大学でフットサルをしていたので広島でもフットサルをしたいと思っていました。 そこで見つけたのが、東広島国際交流フットサルリーグというもので、毎月フットサルができると思いゲリラで参加しました。恐らく7年前くらいだったと思います。 東広島国際交流フットサルリーグとは ”東広島市国際交流フットサルリーグは、東広島地域における国際交流の促進及び、多文化共生社会の実現をめざして、2008年に始まりました。 東広島マツダ会、東広島防犯連合会、アサヒカルピスビバレッジ株式会社が協賛し、大学生を中心に運営を行っています。 年間リーグ戦とチームを混ぜた交流戦を行い、参加国は延べ30カ国を超えています。 フットサル以外にも、地元西条の酒まつりにボランティアで参加するなど、地域の活性化にむけた取り組みも行っています。” Facebookより引用 シナジーでもチームで参戦し、いつの間にか事務局をさせていただいています。 昨年10周年祝賀会をさせていただいて、盛り上がって嬉しい限りでした。 チームが約20チームほど所属しており、毎月リーグ戦を行っています。 事務局の立場として、各チームの話の意見を聞いて、より良いリーグにするために広島大学の学生の運営をお手伝いしています。 話し合いの時によく出てくるのが「みんな言ってるので、こうしたほうが良いのでは?」という言葉をよく聞きます。 苦い思い出としてそれを採用すると他のチームから「なんでそんなことやったの?」と聞かれて少し炎上したことがあります。 そのチームはみんなのなかに入っていなかったのです。 色々と紐解いてみると、昔からいる人で発言力のあるひとの声だったりするのです。 これを会社経営に置き換えると チームで仕事を行っている方は「みんな言っている」や 「いつもそうなっている」という言葉は聞かれるのではないかと思います。 例えば、次のように営業マン言ってることもあるかもしれません。 「今度の商品は、多くの顧客から『使いにくい』と言われています。 営業部のみんなもダメだと言っています。これじゃあ営業がいくら頑張っても売れません。 最近、いつもこんなかんじです。どうにかしてください!」 こんな会話もあるのではないでしょうか。 まさに「みんな」「いつも」のオンパレードですね。 詳しく聞いてみると、数百ある取引先の内2~3社から言われただけ。 営業10名いる中の2名が言っていただけ。 そんなケースも珍しくないですよね。 もちろんたまたま聞いた2~3件の意見が全体を表しているという考え方もできます。 ただ、人の意見というものは必ず「正規分布」つまり、良い方にも悪い方にも極端な意見が数%は出てきます。 そこだけを拾えば「この商品は全然ダメだ」という結論にも「この商品は素晴らしい」という結論にも導くことが可能です。 現場の意見を針小棒大に誇張して、社内の他部門の攻撃をする人もいます。 過去に実績を上げてきたプライドの高いベテランほど、この傾向が強い気がしています。 社長がこの意見一つ一つに耳を傾け、それに右往左往されていたら 成し遂げたい未来に近づくはずがありません。 みんなが完全に同じ方向に向いていたら別ですが。 私の経験上、数字で語れないと「声の大きな人」の意見が通りやすいです。 そこを見極めるためにもちゃんと数字で話さなければならないのです。 「みんな」とは具体的に何パーセントの人で、売れていなければ他の製品とどのくらい売れていないのか。 それに対する損失はいくらになるのか。 こうした数字があって初めて議論は前に進みます。 数字を用いて話をして、理詰めするのは意地悪だとか強者の戦略に思えるかもしれません。 ただ、実際はむしろ、数字で話すことは「弱者の戦略」と言っても良いと思います。 なぜなら感情的な議論になると最後に勝つのは必ず「声の大きい人」だからです。 声の大きい人とは立場の上の人や年齢が高い人。 社長自身がこのようになってしまうと 若い人たちや現場の人たちの意見は握りつぶされ 何も変わりません。 こうした組織はいつまでも変わることができません。 社長自身がしっかりと数字でコミュニケーションをとる癖で話す必要があります。 それがここ余地良く経営が継続的に成功し続ければ良いと思います。 ただ、それは圧倒的な商品がなければできません。 ちゃんと数字で話をし、数字でお互いコミットする。 窮屈な気もしますが、それが一番自由とも言えます。 経営においてとても大事なポイントと言えると思います。 会社経営において大事なのは部分最適では無く、全体最適です。 そこを見失ってはいけないのです。 ◎今月のポジショニングセミナーと来月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:ポジショニング @6/19[広島],6/20[岡山] http://synergy-pa.com/Lg0/3t111 ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] http://synergy-pa.com/Lg0/4t111 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

独自のポジションを取る

2019年6月10日(月)毎週月曜日は私小濱が担当しますので この3ヶ月書いていきたいと思います。 名前が小濱(おはま)と言うのですが、よく「こはま」や「おばま」と間違えられてしまいます。 珍しい名前なので、小さい頃は苦手でしたが、今となってはおいしいと思っています。 “おはマンデーブログ”と名付けようと思います。 週の初めに不快に思われた方すみません。。(汗 さて、先週ニュースで広島県の有効求人倍率が全国1位になったというニュースを見ました。 私たちの本社がある東広島ではここ最近常に3倍超えです。 これにはいろいろな背景があるので、今回は省かせてもらいますが。 一部労働集約型のビジネスを行っている弊社でも非常に厳しい時期が続いています。 どこもかしこも「人が足りない」とか「入ってもすぐやめる」と嘆いている声を聞きます。 その理由を聞くと、様々な声を聞きます。 うちは給料が低いから・・・ うちの職場は3K(きつい、汚い、危険)だから・・ 等々色々な理由で採用できないと聞きます。 では、すべての会社で採用は苦戦しているのでしょうか。 業界平均の給与水準よりも低い会社 3Kの会社 ふと周りを見ると採用に成功している会社はあるのです。 求人広告は採用すると期間が過ぎると見えなくなってしまいますが 独自の採用ページがあればそれは残っている可能性が高いので どんな採用をしているか、わかりやすいです。 そういうものも参考にしてみると良いかもしれません。 採用も収益化のポイントも同じかもしれません。 同じ業種・業態の競合会社で採用に成功してる会社はどんなことをしているのでしょうか。 それは競合の会社が知恵を振り絞り「ポジショニング戦略」を取っていることがあります。 つまり、競合他社との差別化を進めて、それをしっかりと発信しているのです。 ではそれをどうやって見つけるのでしょうか。 自社のユニークなポジションをつくるためには、 次の「3つの要素」を知る必要があります。 【ポジショニング戦略の3つの要素】 [1]自社の本当の競合 [2]ポジショニングの軸 [3]評価方法 それぞれの要素を考える際に 「大事なポイント」が以下となります。 [1]自社の本当の競合 まずは「自社の競合とは、どの会社なのか?」を 正しく知る必要があります。 多くの場合「競合」というと、 私たちは「自分たちの業界の競合」だけを 思い浮かべてしまいます。 しかし実際には、求職者は業界をまたいで、 様々な会社を頭の中に思い浮かべているのです。 私たちがセミナーでお伝えする「ある質問」を考えることで、 自分たちの「本当の競合」が考えやすくなります。 [2]ポジショニングの軸 ポジショニングを考えるためには、 「ポジショニング・マップ」というものをつくっていきます。 これは、市場の状態を「見える化」し、 自社と競合の位置関係を、わかりやすくする方法です。 こういったマップは、やり方さえわかっていれば、 皆さん自身でも、簡単に描くことができます。 ただし、1つだけ難しいポイントがあります。 それが「軸を決める」こと。 ポジショニング・マップを描く際に、 最も多くの方が、つまづくポイントです。 [3]評価方法 ポジショニング・マップを描く際に、 2番目に多くの方がつまづいてしまうのが「評価方法」です。 自社と競合企業を、どのように比べ、 どのように評価すれば良いのか、多くの方が迷ってしまいます。 実は、この「評価方法」についても、 効果的に実践するためのコツがあるのです。 それは今月行われる経営の12分野:ポジショニングで詳しいお話と実際にワークブックにアウトプットしながら整理をしていくと見えてきます。 大量に面接をして数名を取りたいわけではないと思います。 自社が求める人物(自社とマッチする)1名を面接して、その1名に頑張ってもらいたいと思っていると思います。 どんな人がまずは必要かをそれを設計しなければ、独自のポジションとその発信の仕方も分からなくなります。 たくさんの人に見てもらえるものではなく、一人の人に刺さる求人を発信するのです。 それで採用も見えてくるかと思います。 ◎今月のポジショニングセミナーと来月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:ポジショニング @6/19[広島],6/20[岡山] http://synergy-pa.com/Lg0/3t111 ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] http://synergy-pa.com/Lg0/4t111 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介