ALL

小濱亮介の記事

経営者が考えるべき心の健康

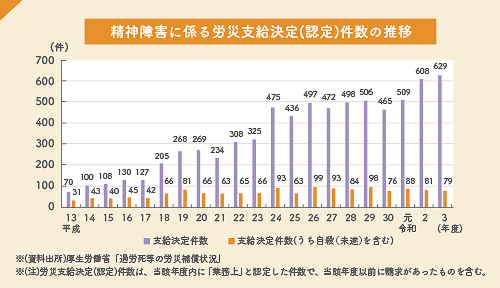

昨年度、労災申請が前年度比で337件増の2,683件、 労災認定されたのが710件と、 1983年度の統計開始以降で最多という 衝撃的な数字が発表されました。 昔は精神障害での労災を申請しておらず、 もしかしたらそういった風潮になってきて 表に出るようになったからかもしれませんが、 事実そういった数字が出てきております。 特に40代の男性が最も多く、 この世代はかつて「就職氷河期」と称された 厳しい時代を経験しています。 このような背景を持つ従業員が 心の健康を害する原因として、 上司からのパワハラや 仕事の内容・量の変化などが挙げられています。 今回労災認定されたものの要因の上位3つですが 1.上司からのパワハラ 147人 2.悲惨な事故や災害体験、目撃 89人 3.仕事内容や量の大きな変化 78人 とデータが出ております。 ビッグモーターの記者会見ではありませんが、 経営者は知らないではすまされません。 経営者として、従業員の心の健康を守るために 何ができるのでしょうか。 以下にそのポイントをまとめました。 1.事例性の理解と対応 従業員の心の健康に違和感を感じた際、 具体的な問題点を「事例性」として把握することが重要です。 例えば、勤怠不良の発生や 業務の遂行に時間がかかるようになった場合など、 具体的な事例をもとに従業員とのコミュニケーションを図りましょう。 2.ハラスメントの予防と対応 ハラスメントは従業員の心の健康を脅かす大きな要因の一つです。 特に、ハラスメントを行っている側の従業員が その自覚がない場合が多いため、 経営者としてはハラスメントの予防と早期発見、 そして適切な対応が求められます。 3.心の健康のための環境づくり 従業員が安心して働ける環境を整えることは、 経営者の重要な役割の一つです。 具体的には、業務の適切な配分や、休憩時間の確保、 メンタルヘルスのサポート体制の整備などが考えられます。 経営者として、従業員の心の健康を守るための取り組みは、 企業の持続的な成長や従業員のモチベーション向上にも繋がります。 従業員一人ひとりの心の健康を大切にし、 そのための環境づくりを進めることで、 企業全体の活力を高めることができるでしょうし、 経営の現場での日々の判断やアクションが、 従業員の心の健康を守る鍵となります。

小濱亮介

2024年問題とは?運送業と建設業の挑戦

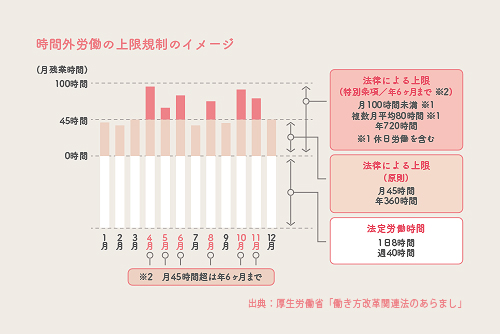

近頃、建設業界と運送業界を揺るがす 「2024年問題」が再び注目を集めています。 これは2019年に制定された働き方改革法案の一部として生じた問題で、 運送業と建設業において、時間外労働の上限規制により発生する 諸問題のことを指します。 従業員の長時間労働の改善を目指し、 時間外労働の時間上限を設ける旨を記載した 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する方針」が 2018年に成立しています。 この時間外労働の上限規制は、 大企業は2019年の4月1日より施行されましたが、 運送業と建設業については5年間の猶予期間が設けられました。 猶予期間が設けられた理由は、 長時間労働が恒常化している現状を一変させる必要があることから、 労働時間規制の即時施行は困難と判断されたからです。 しかし、この猶予期間が2024年で終焉を迎えるにあたり、 業界全体に多大な影響を及ぼす可能性があります。 それは、働き方改革への対応が遅れている企業にとっては 厳しい現実が待ち受けているからです。 その一方で、既にIT技術の導入を積極的に進め、 生産性の向上を達成している企業も存在します。 また、企業の魅力をアピールし、新規採用を増やす動きや、 同業他社とのアライアンスを形成し、協力しながら 新たな働き方を模索している企業も出てきています。 それでも、「2024年問題って何?」と 理解していない経営者が一部には存在します。 誰でも様々な情報を入手しやすくなり、 働き手が事態の深刻さに気づく時代になっています。 これは、生産性の向上や収益構造の改革を 迫られる経営者にとっては一大チャレンジです。 結局のところ、変化を受け入れ、学習し、 行動し続ける経営者こそが、 経済環境の厳しさを乗り越えて 成長を遂げることができるのだと思います。 一方で、学ばない経営者は、経営の衰退を迎える可能性が高いです。 運送業と建設業が直面しているこの大きな挑戦こそ、 業界全体の進化を促す契機となるかもしれません。 2024年問題を前に、企業はその未来をどう描くのか、 その戦略と結果が業界の未来を左右します。 そこにまた他業種の方々も 大きな気づきや発見があるはずですので、 対岸の火事ではなくしっかりと見て学び さらに発展し続ける行動が必要だと思います。

小濱亮介

人材確保のジレンマ:社内体制を整えるべきか、優秀な人材を採用するべきか

時折、企業の社長から 「うちはまだ社内体制が 整っていないから新卒はまだ早い」 という言葉が漏れ聞こえてきます。 具体的にどういう状況なのか聞いてみると、 「教育するほどの人がいない」 「マニュアルがない」 「新人にやってもらう仕事がない」 「人事評価制度がない」と、 多岐にわたる課題を抱えていることがわかります。 社員の高齢化が進行し、 現場の人数自体はなんとか足りている状況。 しかし、将来を見据えると 何となく不安を感じる。 そう考える人ほど、 上記のような問題を挙げるように思えます。 一方で、 私たちが常に強調してお伝えするのは 「良い人材を採用しようと思ったら 良い組織でなければならない」 「良い組織にするためには 良い人材を採用しなければならない」 ということです。 そうなると まるで鶏と卵の問題のように、 どちらが先かに頭を悩ませることになります。 結局のところ、 「中途で若くて良い人はいないかな…難しいよね…」 という話で終わってしまうことが多いのが現状です。 だからと言って、 その問題から逃げるわけにはいきません。 私の結論は、 採用も組織づくりも 同時に進行しなければならない ということです。 新卒や中途の採用においては 会社の相性や好みも重要ですが、 一方に偏らずに 全てを並行して進めることが 求められます。 しかし、「現場が回らなくて…」 「時間が取れなくて…」という 反論が返ってきます。 ここで問われるのは、 高齢化や人手不足といった問題を抱えながら、 経営の優先順位をどこに置くかという点です。 組織強化や採用は 緊急性がないかもしれませんが、 重要度は高い。 優先度を下げて 先延ばしにしてしまうと 組織が混乱し、 結果的に大きなコストを 払うことになります。 企業として強くなるためには、 採用や組織強化を継続的に行い、 その効果を確認し改善していく 仮説・実行・検証のサイクルが必要です。 最終的には、 社長自身が力を振り絞って 組織をまとめ上げるケースが 多いように思えます。 確かに、そのように問題を 解決できれば良いのですが、 それには大きな労力と コストが必要になります。 悩んでいる時間があれば、 専門家に相談することや 具体的な行動を起こすことが重要です。 なにか一歩でも前に進むことで、 組織の未来を切り開くことが 可能になるのです。

小濱亮介

何のために経営していますか?

経営者の方と込み入った話になったときに よく「〇〇社長は何のために経営していますか?」と 尋ねることがあります。 また顧問先の社員さんや新入社員の方に 「何のために働きますか?」と聞くことも多くあります。 多くの経営者は、 「良い会社にしたい」と思い会社を経営しているはずです。 恐らく良くない会社にしたいと思っている人はいないでしょう。 では”良い会社”とはどんな会社でしょうか? 社員が笑顔でいる会社? 残業が少ない会社? 黒字がずっと続いている会社? 離職が少ない会社? 一つに絞ることはなかなかに難しく、 何をもって良い会社とするかは人によって大きく違うはずです。 これは働く従業員も同じです。 従業員が考える良い会社と 経営者が考える良い会社も 違うことが多いでしょう。 これが一致すれば経営者としては嬉しいですよね。 経営者にはそれぞれの経営の目的があり、 良い会社の定義が変わってくるのは当然です。 社員も「何のために働いているか」が経営者と違えば、 良い会社の定義も変わります。 もちろん互いに本音ではなく、 世間で一般に良いとされていることを口に出しただけなら、 イコールになることもあると思います。 しかしその場合、 腹の奥底では「それが一番ではない」と思っているはずです。 経営者であっても、 関わる人や環境によって 何のために経営するのかは変わっていきます。 変わってきて当然ですし、 100%腹落ちしていれば大きな変化ではなく、 小さな変化でその言葉は変わってくると思います。 経営者が”なんのために経営をしているか?”という 問いに対しての答えが言語化できていれば そこはブレることはありません。 それがきっと経営理念やミッション、 パーパスと呼ばれるようなものに 置き換わっていくのではないでしょうか。 そして、経営者はそれを思っているだけではいけません。 ちゃんと関わる人達にわかりやすい言葉で 伝え続けなければならないのです。 何のために経営しているのか。 自分たちはそのためにどこに向かって仕事をしているのか。 ちゃんと言語化して伝え続けていきましょう。

小濱亮介

部下を離職に追い込む『上司の3つの大罪』

人が辞める原因の多くは上司に関係していると言われています。 離職するときの主な理由は、 上司(人)が合わない 仕事内容が合っていない 環境が合っていない この3つのどれかに当てはまることが多いように思います。 今回は様々な会社の組織を見てきた中で見聞きした 上司の言動が部下の離職につながった事例を3つ紹介します。 これは上司だけでなく経営者も 知らぬ間にやっていることもあると思いますので、 参考にしていただければ幸いです。 部下を離職に追い込む、上司の3つの大罪 ダメ出し、やり直しをさせる 何かをやってもらいたいと考えて仕事を振った時に、 部下が作ったものが違ったからといって、 上司が全て修正してしまうと部下はやる気をなくしてしまいます。 当人は今までの時間はなんだったのかと考えてしまいます。 メールのテンプレートや言い回し等をアドレスして 再度考えてもらうようにしましょう。 部下の仕事を認めつつ観点や基準を提示して、 もう一度考えさせることで部下の成長が期待できます。 部下と向き合うことを諦める 例えば部下が問題を起こしたり、意図しない行動を取ったり、 結果が出せなかったり、取るべき行動が取れていなかった時に、 上司が「この人(部下)は駄目だ」と諦めムードを出すと相手に伝わります。 部下は「自分はここにいてはダメなんだ」と感じてしまいます。 「この人は駄目だ」というレッテルを貼るのは危険です。 人は他人から自分がどう思われているのかを意識しているので、 「駄目な人」だと思われていると感じた人は 駄目な人の行動を取ってしまいます。 貼るのであれば、良いレッテルを貼るようにしましょう。 「あなたはできるできる」と言われた人は、 できるように育っていくと心理学の研究で証明されています。 ちゃんとさせる 意外かもしれませんが、ちゃんとさせることも離職に繋がります。 上司が完璧主義や管理統制型の人であれば、離職につながる可能性も高まります。 やはりモチベーションの源は自分の自発性や創造性です。 誰かに「ちゃんとしろ」と言われると、それ自体がストレスになります。 上司が注意をしなければ、失敗するのではないかと 心配に思われるかもしれません。 それは部下が自身の役割や責任などを理解できていないことが原因です。 ベストなのは部下が自分で役割や責任に気づくことです。 「ちゃんとする」ことが目的になった結果、 成果につながらずストレスになり離職に繋がることもあります。 そのため「仕事を通して人を成長させていく」ことを、 どう仕組みや関わりで実現するかがとても重要になってきます。 今回解説した3つに気をつけて、部下をコントロールしようと 思わないことが大切です。 コントロールせずに理想を実現できる組織こそが、 最高の組織なのではないでしょうか。 時にはコントロールすることも必要な場合もあると思います。 しかしコントロールは最小限にとどめ、部下とすり合わせを行い 理解してもらうことで、小さな失敗から気づきを与えていくのが 素晴らしい上司です。 最高の組織が増えると、イキイキと社員が働く職場が 増えるのではないでしょうか。

小濱亮介

Z世代が今注目を浴びている理由

2021年に流行語大賞にノミネートされた「Z世代」という言葉を 最近よく耳にするのではないでしょうか。 お笑いでは少し前に第7世代というものが流行り話題になっていましたが、 世界のマーケティングにおいてはZ世代が非常に注目を浴びています。 Z世代とは1996年~2012年の間に生まれた人たちを指しており、 一般的には「最近の若者」というニュアンスで使われる言葉です。 ちなみに2013年以降に生まれた人たちはα世代と呼ばれています。 急激に注目されるようになった印象があるかもしれませんが、 実はZ世代とそれに類する言葉は以前から存在していました。 例えば1965年~1980年に生まれた人はX世代、 1981年~1995年に生まれた人はY世代と呼ばれています。 X世代が最初に呼ばれるようになったのですが、 「これまでとは異なる考え方をする未知の若者」の総称として、 第二次世界対戦後に生まれた人たちのことをX世代と呼ぶようになりました。 その後、時代背景や景気の状況、情報に触れ価値観が変わる世代ごとに区切って アルファベット順に呼ばれるようになったのです。 では、なぜZ世代が注目を浴びているのでしょうか? それは、これからの消費においてZ世代の影響がとても強くなってくるからです。 世界の人口が約77億人、そのうちY世代が31%でZ世代が32%と言われています。 世代によって若い頃の情報収集の仕方に始まり、景気の状況から興味の対象まで 全く異なります。 最近になってLGBTQや人種差別が社会的な問題になってきましたが、 これはZ世代が社会的な問題にとても注目しているという側面があります。 テレビ離れが進み、ネットやSNSを信頼できる情報として様々発信しています。 一方日本ではZ世代の割合が15%と、世界に比べ非常に低くなっています。 そのため他国と比較するとZ世代に向けた取り組みが遅れていると言われています。 X世代やY世代を取り込んでいかないと選挙に勝てないということも、 大きな要因ではないでしょうか。 世界に比べその波は遅くはありますが、 若い世代が今後の日本を引っ張っていくのは間違いありません。 その世代に合わせたマーケティングや働き方を考えていかなければ、 企業は必ず衰退していきます。 自分たちの世代とは違うからと距離を置くのではなく、 その価値観をしっかり理解して、自分たち企業を変えていかなければならないのです。

小濱亮介

欲望を解放しろ、環境にこだわれ

この3月に元日本代表の本田圭佑氏が近畿大学の卒業式で、 ゲストスピーカーとしてお話されました。 その中で強く語っていたのは 「欲望を解放しろ、環境にこだわれ」ということです。 多くの人は子供の頃に将来の夢があったのではないかと思います。 私もそうでした。 しかし歳を重ね経験を積むことで、 人間関係が壊れることやリスクを避けて、 欲望を抑えつけることを覚えてしまいます。 それに対して 「限界を決めずに欲望を開放して、 自分がどうなりたいのかを感じたほうが良い」と 学生たちにぶつけていました。 また環境にこだわることの重要性について このように述べていました。 「成果が出せない人や夢が叶えられない人の多くは、 環境にこだわっていない。 そんな状況でとても頑張っている。 その状況では夢や目標は達成できないのです」 では、なぜ環境にこだわる必要があるのでしょうか。 学校を卒業するまでは、 自分で選ぶことができない環境の中で生きていくしかありません。 誰と出会うのか、毎日何を見るのかということが 五感に働きかけ、最高の習慣を作ってくれるはずです。 自分にとって良い環境に身を置き、 良い習慣を身につけることができれば、 自分にとって当たり前にしていることであっても 周りから「すごいね。それってどうやるんですか」と 言われることが増えるはずです。 ブラジル代表がいい例で、 ブラジルに生まれサッカーの上手い人たちに囲まれた環境で プレーしていると、そのような感覚でいるそうです。 その環境と目標や夢が結びついていると、 それが当たり前になれると言う状態は素晴らしいですよね。 最後に言っていた 「いつかは死ぬ。生きたいように生きろ」という言葉は、 学生ではない人にも刺さる言葉でしょう。 どんなに追い込まれた状況にあっても 「まぁ、なんとかなるだろう」と楽観的に考えることができれば、 楽しく生きる上で大切な考え方ではないかと思います。 歳を重ねていくことで、 いつの間にか変化しているということはあります。 ついできない理由ばかり考えて、 行動できなかったということもあるのではないでしょうか。 本田圭佑氏が語った内容は、悩んでいる若い人たちにとって 非常に刺さる内容だったと思います。 近畿大学は毎年卒業式に著名人を招いており、 学生に向けてのメッセージではありますが、 経営者や社会人にも響く内容が多くあります。 興味を持たれた方はぜひご覧ください。

小濱亮介

良い職場環境をつくるためのマネジメント

経営者であれば誰しも「良い職場環境にしたい」 という思いがあるのではないでしょうか。 しかし良い職場環境の理想形は、 会社の業種業態や規模によって千差万別かと思います。 環境と言っても働き方や職場の衛生面・人間関係など 幅広い意味を含んでいるため、 「これが良い状態だ」とは一概に言えないという方も いらっしゃるでしょう。 とても抽象的な表現だからこそ、 なかなか具体的なアクションを起こしにくいのかもしれません。 「あれもやらなければ、これもやらなければ」という 多忙な方であれば、さらに緊急度が下がってしまう課題です。 結果として、社員の退職や書類の紛失など何か問題が起きてから、 改善しようとするということが多いのではないでしょうか。 しかし問題が起きた直後は改善しようと思っていても 時間が経つにつれて風化してしまい、 いつの間にか放ったらかしになっていた、 という経験がある方もいらっしゃるかと思います。 人が働きたくなる、働き続けたいと思う職場環境をつくることは、 経営者として真剣に向き合わなければならない課題です。 以前「Z世代が求める理想の上司像とは」という記事には、 Z世代が経営者や上司に求めるもの、理想の職場について 調査した結果が書かれていました。 それによるとZ世代が求める理想の上司像は 一人一人に対して丁寧に指導する 良いこと、良い仕事を褒める 相手の意見や考え方に耳を傾ける というものでした。 そして、職場環境としては お互いを尊重する お互いに助け合う といった環境を求める傾向にあることが明らかになりました。 つまり一昔前はリーダーが中心になって組織を牽引していくことが求められ、 互いに切磋琢磨することが好まれましたが、 現在はたとえ新人でも「人」として尊重し、 お互いに助け合う環境を求めているということです。 とはいえ、社会経験の無い新人を指導する場合、 上記のような特徴を持つZ世代に苦労する経営者は多くいます。 そんな経営者の方たちに私からお伝えしたいのは、 仕組みで動かす「環境マネジメント」を取り入れることです。 そもそも旧態依然のマネジメントが有効でなくなったのは、 人に頼りすぎた手法や組織づくりをしてきたケースが多く、 組織を引っ張っていた人材が抜けてしまうと たちまち上手くいかなくなってしまいます。 「この人だからできた」とか「この人にしかこの空気感を出せない」から 「この会社だからできた」という言葉に変わるように、 仕組みで環境づくりをしていくことが必要だと思います。 教育や職場内でのルールも同様で、この会社だからできているという会社づくりが必要なのです。

小濱亮介

パーパス再定義のタイミング

2020年以降コロナ禍で新しい顧客の創造が停滞し、 顧客数が伸び悩む企業が多く見受けられたように思います。 新型コロナウイルスの感染が完全に収束する時期は予測不能ですが、 国ごとにばらつきがあるものの規制緩和が進み 「アフターコロナ」に向かっていると言えるのではないでしょうか。 こういった経済の大きな変化がある中、企業は利益の追求だけでなく 社会的責任を果たすことが求められるようになりました。 そのためESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGsなどの視点から、 自社の存在意義・存在価値を 「事業を通じて世界(社会)と持続的成長にどのように貢献するか」 というパーパスで表し、再定義する会社が増えているように思います。 当社でも昨年1年間かけてパーパスの再定義を行いました。 1995年にビルテックサービス有限会社という社名で ビルメンテナンス事業から始まった当社ですが、 現在ではビルメンテナンスを中心に警備事業や人材派遣業、 セミナー事業、コンサルティング事業と複数の事業を展開しています。 創業当時は経営理念が無く、現在の社長である樽本が参画したタイミングで 初めて経営理念ができました。 最初の経営理念は「雇用インフラの開発」「人間力の向上」「共生と幸福の追求」 の3つでした。 そして創業者の大武から現社長の樽本にバトンタッチをするタイミングで 経営理念を再定義しました。 その時、「何を大切にして会社経営を行っていたか」 というところにフォーカスして議論した結果、 現在のミッションである「あらゆる人と組織に元気のきっかけを創り出す。」が 出来上がりました。 創業当時の話を聞き、言語化し、何を大事に会社運営を行い、 お客様と接していたのかということを簡潔にまとめると 「人を活かし、人を元気にし、社会に貢献する」というものでした。 バトンタッチするタイミングで、しっかりと何を大事に経営をしていたのかを 握り合うことが事業承継でも必要ですし、 新たにパーパス(存在意義)を考える上でとても大事なことだと言えます。 弊社は来年で30周年を迎えようとしています。 会社の歴史を振り返るともちろん様々なことはありましたが、 何を大切にしてここまで来たのかを経営者、幹部、社員全員が 理解し納得して社業を行っていく必要があります。 世界や日本社会の情勢が混沌とする中でも、 過去を振り返った上で、これから先どう在りたいかを しっかりと経営陣、幹部、社員と議論しパーパスの再定義を行うことが 必要なのではないかと思います。 そこで新たな発見や気付きが生まれてくるかもしれません。

小濱亮介

会社は誰のために存在するのか

円安に加えて物価高もあり、ますます日本と世界の経済の 先行きがわからず不安ですよね。 そのような状況でも、しっかりと利益を出されている会社も多くあり 「小濱さん、役員報酬ってどうやって決めたらいいですかね?」と 聞かれることが増えてきました。 役員報酬について経営者が相談する相手としては、 税理士さんが一般的なではないでしょうか。 いろいろ聞いてみると、税理士さんの考え方によって 回答は様々なようです 「社長がたくさん取ってください。 何かあったときは社長が個人で入れるしかないんですから」 「利益を残さないようにしましょう。税金払うなんてもったいない」 「しっかり会社に残していきましょう」等々 様々な話を聞いたことがあります。 もちろんどれが正解とは一概に言えません。 従業員の給与であれば、賃金制度をつくり決めることもできます。 しかし経営者は最終的に個人の資産を切り崩さざるをえない状況になることもあります。 そのことを従業員に理解してもらおうと思っても、それは現実的に難しいように思います。 人によって役員報酬の決め方について考え方は様々なので、 「結局は納得度が一番高いところが落とし所です」といつもお伝えしています。 役員報酬について調べていく中で驚いたのが、 アメリカの役員報酬は日本と比べると13倍高いということです。 13倍というと差がありすぎて現実味がないように思いますが、 どちらにしても先進国の中でも日本は低いようです。 様々な要因が考えられますが、 そのひとつに「会社というものの捉え方」があります。 アメリカで「会社は誰のためのもの?」と経営者に聞くと、 9割の経営者は「株主のためのもの」と答えるそうです。 一方の日本では、ほとんどの経営者が「お客様」「地域社会」や「従業員」といった 株主以外のステークホルダーを答えます。 こういった考え方があるため他の先進国と比べ、 経営者が高い報酬を受け取るという文化が無いのかもしれません。 あるいは昔から染み付いた「お金持ち=悪」という風潮が そうさせているのかもしれませんが…… 大谷翔平選手の年俸が43億円と報道されると 「まだ安い。もっともらうべきだ」という声が多く出るにもかかわらず、 「経営者はもらいすぎだ。もっと従業員に分配すべき」という風潮があることに 個人的には矛盾を感じますし、そこの差に何があるのかと不思議に思います。 高い報酬を得ることへの妬みがあるのだと感じることもあります。 もちろんたくさんの報酬をもらうことが経営者の目的では無いのですが、 このような文化が技術の発展や世界競争に遅れを取っていることに 関係しているのではないかと思います。 経営者と従業員が完全に理解し合うというのは難しいかもしれません。 それでも互いに寄り添ってコミュニケーションをとり、 理解しようと双方が努力することが大事です。 お互いが気を遣い合って何も言えなくなることに比べると、 言い合える方が良いチームなのかもしれません。 気がねなく報酬について意見を交わせる関係性がベストとは言いませんが、 そのような関係性のチームは強いチームなのではないかと思います。

小濱亮介

「普通」は何を指しているのか?

みなさん”普通”という言葉を使うときに、 どのように使われているでしょうか? 私は「”普通”に考えて、こうじゃない?」と、 部下に同意を求めていました。 その時、部下は何とも言えない表情で 「はい」と答えていたように思います。 なぜそんな表情をしていたのか、 納得していないからなのか、 または反論したいからなのか、 ということを考えたことがありました。 直接指摘されたわけではありませんが、 ふとその時の部下の表情が気になって ”普通”について考えてみました。 何をもって普通なのか。 何が普通なのか。 「そんな面倒くさいこと考えても無駄だ。 普通は普通だよ」 と思われるかもしれません。 しかし、このような場面は 日常生活でもたくさんあります。 そんなすれ違いが積もり積もって、 部下との関係を悪くすることも あるんじゃないかなと感じました。 そこで様々な場面で周りの人が使っている ”普通”について考えてみました。 部下に対して 「普通に考えたら、こっちでしょ」 ご飯を食べた時に 「このナポリタン普通に美味しい」 「このラーメンは普通だね」 未成年の若者に対して 「普通は学校に行くべきでしょ」 配偶者と食事について話す時に 「日本人なら、普通はパンより米でしょ」 当たり前のように使っている ”普通”という言葉は、 様々な文脈や使う場面によって、 意味合いが異なります。 そのため「普通は~だ」と言われて 安心することもあれば、 嫌な気持ちになることもあるでしょう。 普通という文字を辞書で引くと 「いつ、どこにでもあるような、 ありふれたものであること。 他と特に異なる性質を持ってはいないさま。」 という意味が出てきます。 しかし、日常で使っている”普通”は辞書とは違った意味合いで、 使っていることが多いように感じます。 「普通に美味しい」は「とても美味しい」という意味で 使うこともできますが、 「このご飯は普通だ」は「期待していたよりも美味しくない」と 相手によっては受け取るかもしれません。 使う文脈によっても捉え方が違いますが、 私が感じる中では大きくふたつの意味合いが あるのではないかなと思います。 1つ目は、マジョリティ(多数派)のこと。 2つ目は、規範的なこと。 そこで気づいたのが、 この2つはあくまで主観的であるということです。 客観的な意見は含まれていないのだと思います。 主観的だから、時に相手には伝わらず、 何気なく使っている”普通”で相手を傷つけたり 意見を押し付けたりする可能性があります。 ふと振り返ってみると、マウントを取るために ”普通”という言葉が使われているケースも あるように思います。 特に年齢が離れた人に対しては、 気をつけて使う必要があります。 いつも何気なく使っている”普通”という言葉が、 意図せず相手とのギャップを 広げているのかもしれません。

小濱亮介

事業承継のタイミングを逃さないために

最近「2025年問題」というワードを目にすることが 増えてきたように思います。 この「2025年問題」とは少子高齢化の深刻化に加え、 いわゆる団塊の世代が後期高齢者である75歳以上となり、 日本に超高齢化社会が訪れるタイミングをさしています。 その時には雇用や医療・福祉など さまざまな分野に影響を及ぼすとされています。 インボイス制度も消費税導入時から 構想されていたことだとは思いますが、 さまざまな問題が取り巻く中 我々は経営を行っていかなければなりません。 その中で社長の高齢化も進行し続けていることもあり 事業承継の側面でも例外ではありません。 実際に2017年12月の時点で、 社長の高齢化や後継者難の現状を放置した場合、 2025年までに雇用やGDPなど多大な経済損失が発生すると には経済産業省と中小企業庁が試算していました。 2025年まで残り3年となるなかで 後継者難倒産件数が過去最多となったことは、 これらの問題が今後一段と深刻になることを 示唆しているのではないでしょうか。 一方で、明るい兆しも見え始めています。 帝国データバンクの調査では、2021年の後継者不在率は61.5%と 依然として高水準にあるものの4年連続で低下しており、 調査を開始した2011年以降で最低となりました。 改善幅も3.6ptと大きく改善し、 後継者不在の状況は徐々に快方に向かっていることがわかります。 また国内企業のM&A実施件数の増加や後継者不在率の低下など 官民ともに進めている事業承継に対するアプローチも 着実に成果が出ていることが窺えます。 では今後、事業継承を検討しているという場合、 どのタイミングで実施するのが良いのでしょうか。 これは事業承継をしてもらいたいと社長が思うタイミングと 事業承継をしたいと思う人が目の前にいるタイミングが ちょうど合致しないとできません。 そのタイミングを逃してしまい、 承継できずに苦労している事例を 数多く見ててきました。 承継するためには数ある社長の業務(属人的なもの)を 仕組みにしていかなければなりません。 暗黙のルールや意思決定の基準等々を言語化し、 仕組み化していく必要があります。 「事業承継をする相手がそもそもいないから、 そんなことしても無駄だ」という声もあるかもしれません。 しかしM&Aをする場合でも、仕組み化が進んでいる会社の方が 進んでいない会社より価値が高くなります。 つまり「この人にしかできない」という仕事が 多ければ多いほど企業の価値は低くなってしまいます。 超高齢化社会が目の前まで来ています。 なんとかなるだろうという甘い考えは捨てて、 なんとかするための道筋を立てなければ、 新しい課題は次々と舞い込んできます。 自社の今後を見通し、 事業を継承したいと手を挙げてくれる人に バトンを渡す準備をしておかなければ、 事業承継はうまくいかないのです。

小濱亮介

敏感力と鈍感力のバランスを考える

2022年度も半年が過ぎようとしています。 人が辞めてしまったり、新しく人を迎え入れたりと 採用や人材の定着は永遠のテーマと言われるくらい 経営者の頭を悩ませる課題です。 私たち経営者として大事なことは、 「敏感力と鈍感力をバランスよく持つこと」 だと個人的には考えています。 離職する社員には何かしら その”予兆”があったりするものです。 毎日顔を合わせていると、 普段と様子が違って見えたり しんどそうな顔や相談したそうな顔をしていたり ということがあるはずです。 そこに気づけるかどうかは、 とても大きなポイントです。 そういった予兆を見落とさないためには、 やはり普段から社員の様子を 気に掛けておく必要があります。 社員の変化を敏感に感じ取り、 時にはそれについて行動する必要があります。 しかし敏感になりすぎて過剰に気を遣ったり 甘やかしすぎたりすると、その社員の成長を 妨げることになってしまうかもしれません。 経営者やリーダーは その敏感力と鈍感力のバランスをうまく取りながら チームビルディングを行わなければなりません。 一緒に働くメンバーが精神的にきつい時に ひと声かけたり相談に乗ったりすれば、 相手は「また頑張ろう!」という気持ちになるでしょう。 これはその人のタイプによっても違うので ちゃんとその人のことを理解する必要があります。 気に掛けないのもよくないですし、 気にしすぎてもいけない、ということです。 みなさんは普段、どのようにメンバーと接していますか? 敏感力と鈍感力を高めるためには、 そのメンバーのことをよく知る必要があります。 家族構成や趣味といったパーソナルなところから、 どんな場面でキツいと感じ、何にやりがいを感じるのかなど 心情とその要因を理解していなければ 社員の変化にどう対応するべきかわかりません。 ましてや「最近の若い人だから」と 社員の年齢や属性で括って考えてしまうと 間違った選択をしてしまいます。 中小企業は社員一人のパワーによって、 大きく成果が変わってきます。 そんな一人ひとりに目を向け、 耳を傾け、理解する必要があるのです。 社員から目を背け、無視すると必ず離れていきます。 お客様との信頼作りとチームメンバーとの信頼作りも同じです。 同じ時間を過ごし、お互いが理解することが チームビルディングを行う中でとても重要になります。 敏感にメンバーの様子に目を向け その言葉に耳を傾け、 そして鈍感に対応を考えて 行動することがチームビルディングの 基礎になります。 ビジネスモデルや理念など様々なことを 経営者として考え、行動することもは とても大切です。 しかし、まずは目の前にいる人を 大事にすることを実践していきたいですね。

小濱亮介

パーパスを掲げることの重要性を考える

今回は最近話題の「パーパス経営」についてお話します。 パーパスとは英語で「Purpose」と書き、「目的、存在意義」という意味です。 経営の観点から見ると会社が存在する理由や目的を示したものになります。 このパーパスは、社員の定着や採用という観点でも非常に重要です。 大学生の多くは就職活動のとき、福利厚生や働きやすさ(残業など)を見て、 会社や仕事を選択するというデータがあります。 そして働きながら「何のために働いているのか」を考え始めるのです。 その結果、 「自分たちの仕事が社会で何の役に立っているのか、わからない」 「今の仕事に働きがいを感じない」 という理由で退職する人が一定数でてきます。 一方、第二新卒ではワークライフバランスではなく、 社会に対する会社の役割や何のためにその会社が存在しているのか ということを考えて企業選びをする人が多くいます。 パーパスというと、ただのキレイゴトのように感じる人もいて 「そんなことよりももっと大事なことを」と言う経営者もいます。 しかし、そのキレイゴトを今の事業や仕事とどう紐づけて 表すことができるのかは、とても重要です。 社員が「誰の役に立ってるのか」「何のために事業をしているのか」という 会社が掲げるパーパスに共感したとき、 強い組織となり、周りの方々の困りごとを主体的に解決し、 会社の存在価値が高まっていくのではないでしょうか。 始めから「しょせんキレイゴト」と脳内から弾くのではなく、 そのキレイゴトを事業や実際の仕事と紐付けて 周囲に伝え、追い続ける。 そんな会社が良い会社なのではないでしょうか。 またパーパス経営を行うことで、 社員の定着だけでなくお客様や他の会社からの見られ方も変わってきます。 みなさまが周りを見渡した時に「何を目指しているかわからない」 という会社はありませんか? 特に何かに取り組んでいる姿やSNSで発信された情報を見た時に、 そう感じることがあるはずです。 もちろん関係が浅い会社であれば、特に何も感じないかもしれません。 しかし、取引先や協力会社などある程度知っている間柄であれば、 違和感を覚えたり疑問に思ったりするはずです。 社会の何の役に立っているのか。 自分たちはどこを目指しているのか。 「わざわざ言わなくても活動を見てくれたらわかるよ」と思うかもしれません。 長年連れ添った夫婦でも言葉にしないと伝わらないことがあるのですから、 部下や社外の人であれば尚更です。 人はわからないことには触れないようにする生き物です。 ちゃんとパーパス(存在意義、存在価値)を明確にし、 発信し続けて初めてそれが伝わるのです。 一つ注意していただきたいのは、パーパスを掲げただけでは意味がないということです。 その掲げたことを軸に経営活動をしなければ、本末転倒です。 むしろなにも掲げないほうが良いこともあります。 ただし、健全で周りから必要とされる会社は 自分たちが掲げたものを実現させようと頑張っており、 そんな会社を人は応援したくなります。 自分たちが掲げたパーパスに覚悟を持って向き合い、 経営活動を行っていかなければならないのです。

小濱亮介

クランボルツに学ぶキャリア理論と経営者の役割

先日、高校の教師の先生方と 「私たち教師や経営者は若者をどう育てるか」というテーマで 討論しました。 抽象的なテーマではありますが、 様々な意見が出て非常にワクワクしました。 ちなみに”若者”は法律的に年齢が決まっているわけではないので このときは15歳~25歳くらいまでの人を対象にしました。 色々と議論を重ねた結果、 「若者と一括りにすることはできない。 我々教師や経営者が育つ環境をどう整えるかが重要」 という結論に至りました。 若者といっても、育ってきた環境や家庭環境が違うため 個性がそれぞれ違います。 どんな個性を持っていても、その人が育つ環境を 作ることが私たち大人が作ることなのだと思います。 1999年に発表されたクランボルツによるキャリア理論によると、 ビジネスパーソンとして成功した人のキャリアを調査したところ、 そのターニングポイントの8割が本人の予想しない 偶然の出来事によるものだったそうです。 つまり、キャリアを構築していく上で、 そのターニングポイントの殆どが予想することが 難しいということです。 よくあるキャリアプランの立て方は、将来の目標を決めて計画を立て、 それに向かって積み重ねていくというイメージだと思います。 しかし、変化の激しい時代において、 将来の社会や会社の状況は個人の意思でコントロール不可能です。 故に効果的なキャリアプランは立てにくくなっています。 クランボルツが提唱する理論はあえて明確なゴールを定めず、 現在に焦点をおいてキャリアを考えることを推奨しています。 理論の骨組みとしては3つあります。 予期せぬ出来事がキャリアを左右する 偶然の出来事が起きたとき、行動や努力で新たなキャリアにつながる 何か起きるのを待つのではなく、意図的に行動することでチャンスが増える つまり予期せぬ出来事が起きたときに行動できるだけの準備をしたり、 偶然の出来事に遭遇すべくフレキシブルに行動したりすることで チャンスが生まれるということです。 目標に固執せずに現在を見るには勇気が必要ですが、 とても大事だと思います。 予期せぬ出来事がいつ起こるかわからないため、 それがいつ起こっても良いように 個人は準備をしなければなりません。 予期せぬ出来事が起きた時に成功しやすい行動特性は、 以下の5つです。 好奇心:新しいことに興味を持ち続ける 持続性:失敗しても諦めずに努力する 楽観性:何事もポジティブに考える 柔軟性:こだわりすぎず柔軟な姿勢をとる 冒険心:結果がわからなくても挑戦する 起きた出来事や周囲の変化を意識し、受け止める姿勢がキャリアの成功には大切です。 これは、新しい出来事や成功体験ばかりではなく、失敗体験にも当てはまります。 出来事を前向きに捉えることが今後のチャンスへとつながるでしょう。 出会いに関しても同様のことが言えます。 たまたま連絡した友人、街で出会った人、SNSでつながった人など、 誰から良い知らせがもたらされるかはわかりません。 偶然の出会いこそ大切にした方が良いでしょう。 また偶然の出来事や出会いを必然へと変えるために最も大切なことは、 あらゆる出来事に関心を持つことです。 偶然の出来事は、起きた時点ではどのような結果をもたらすのかわかりません。 未来が予想できないほど変化の激しい時代において、 用心しすぎるよりも、挑戦してみることが重要です。 キャリアの8割が偶然の出来事によると考えると、 成功しやすい5つの行動特性を身につけられる環境を整え 今をどう生きるかを我々大人がしっかりを伝えていくことが、 これからの若者が育つきっかけになるのではないでしょうか。

小濱亮介

アナログで属人的な幹部人材の採用手法

人材採用を行う中で、会社の規模はどうであれ採用手法の根幹は一緒です。 よく「うちは中小企業だから大手企業のように費用を掛けることはできない」 ということを言ってしまいがちです。 もちろん母数を稼ぐには多くの費用がかかります。 そのため採用手法は大手と中小では違ってきますが、 根幹となる考え方と口説き方は変わりません。 また幹部人材を口説く採用手法は非常に属人的で、 仕組みに落とし込むことはできません。 ただ一般社員であれば、仕組みを使って採用することも可能です。 福利厚生を整えたり、ブランディングを行ったりといった 様々な工夫と仕組みを活用することで採用できるケースもあります。 しかし、幹部人材は違います。 幹部人材は仕組みではなく、属人的に口説いていくしかありません。 よく営業は恋愛に例えられますが、採用も恋愛に例えることができます。 まだ付き合ってもいない相手にいきなり婚姻届を渡し、 サインを求めるでしょうか? 恋愛であれば「ありえない」とわかることが、 採用の場では平気で行われてしまうのです。 参加者が結婚を意識して行われる婚活パーティーの場でも、 年収や年齢・趣味などの条件を見て好感が持てる人が 目の前に現れたとしても、 急に婚姻届を渡すなんてありえないですよね。 しかし採用となると、求人票を見て自社が気になって来社しくれた人に 「いつから来れる?うちに入りなよ!」と言ってしまうのです。 会社の側は、始めから結婚(=雇用契約)を想定していますが、 求職者の側は「とりあえず付き合ってみるか」という感覚で話が進み、 運良く採用に至ってもすぐ破局してしいます。 せっかく採用した社員がすぐに辞めてしまう一因は、 こういった採用手法にあるのではないかと思います。 一般社員ならまだ諦めはつきますが、 幹部人材にそう簡単に退職されるようでは困ります。 そのため自分たちのことを知ってもらい、 相手のことを理解できるだけの時間が必要です。 私は最低でも4回は面談するべきだと思っています。 最近ではオンラインで全てを完結させることもできますが、 2回はリアルで会うべきだと思います。 もちろん相手にはよりますが、口説くには順番が大切です。 1回目:自社が向かうべき方向性(ビジョンやミッション)の説明 2回目:相手のこと(スキルやキャリアまで)を具体的に理解できるまで聞く 3回目:自社が向かうべきところの、どの部分を担ってほしいか明確に伝える 4回目:相手を理解し、その課題において活躍できるところで条件の明示 以上のように最低でも4回は会って話をすることをおすすめします。 上記のことを1度に伝えてしまうと、 大事なことが忘れられてしまう可能姓があります。 人は忘れる生き物だという大前提のもと、 重要なことは何度かに分けて伝えましょう。 またやってしまいがちですが、 1回目で条件(年収)を伝えるのは避けるべきです。 相手の能力(スキル)もわからないまま、幹部人材として迎え入れてしまうと 後々困った事態になるかもしれません。 特に重要なのは3回目の面談で相手の得意分野・不得意分野だと 思われることを、明確に本人に伝えることです。 「この欠点は弱点まで引き上げてほしい」 「ここは得意分野なので、入社後もしっかり伸ばしてほしい」 といったことを、文章または口頭で伝えることが大事です。 そうすることでこちらが提示した条件への納得度も高まり、 入社後に活躍する確率も高くなります。 幹部人材の採用はこういったステップを踏まなければならないのです。 面倒だからと手を抜いてはいけません。 そしてこれらは仕組みにすることは非常に困難ですし、 経営者もしくは幹部が本気になって採用に携わらなければ 成功しないのです。

小濱亮介