CATEGORY

経営者向け

オンライン採用を成功させるためのコツ 〜対面とオンライン採用の3つの違い〜

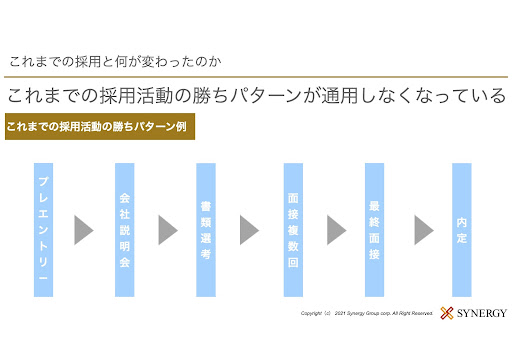

採用においてオンライン化が必須に 新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、 採用においても、オンライン化が必須になりました。 2021年7月の記事でもご紹介しましたが、 インディードで仕事探し時に「オンライン面接」に 関連したワードで仕事を検索する人の割合は、 2019年の13倍増加という結果が出ています。 このような変化からも、 これまでの採用活動の勝ちパターンが 現在では通用しなくなってきています。 では、これまでの対面型の採用と オンラインでの採用では どのような違いがあるのでしょうか? ①非言語の手がかりが少なくなる まず採用活動が対面からオンラインになることで、 「非言語手がかり」が少なくなる点が挙げられます。 同じ場所で相対していると、身振り手振りや表情・視線など、 言葉以外にも様々な情報を伝えることができます。 ところがオンラインではそれが難しくなります。 ②機器トラブルの発生 オンラインでは、技術や機器の問題が生じることがあります。 対面では相手の姿が見え、声もはっきりと聞こえるため、 「今、何と言いましたか?」と聞き返す必要はあまりありません。 しかしオンラインでは、参加者がそれぞれの環境でアクセスするため、 声が途切れてよく聞こえない、映像の画質が悪い、 インターネットの接続が切れるなど様々なトラブルが発生します。 オンライン面接においても同様に、機器や環境の問題で 円滑なコミュニケーションが取りにくくなる可能性があります。 ③対面は安心感、オンラインは理解度が高い 対面では理解度は低いものの、伝わった感を得ることができます。 逆にオンラインでは、理解度は高く、 伝わった感は得られにくいと言われています。 対面のように非言語の手がかりが多い状況では、 自分も相手も「伝わった感」が得られます。 なぜなら、実際に理解できたかどうかは置いておいて、 「相手からの情報を理解できたか感覚」があるからです。 一方のオンラインでは、お互いに 「必要な情報が得られていないのでは」と 感じやすくなる傾向があります。

synergy-admin

【人材募集の方法まとめ】困ったときに使える15の募集手法と成功に導く2つのポイント

「求人広告を使っても応募が来ない・・・」 「いろいろな手段で人材募集をかけているが 何が一番有効な募集方法なのか分からない・・・」 労働人口の減少に伴い、 このようなお困りごとを持つ企業様も増えているように感じます。 人材の募集方法は 時代と共に流行が変わったり新たな手法が生まれたりと 少し前まで有効だった手段があまり効果がなくなることはよくあります。 本記事では、困ったときに使える15の募集方法と題して 定番のものから最新のものまで 様々な人材募集方法のメリット・デメリットや 有効な使い方について紹介します。 また、それら募集方法の効果をより高めるために必要な 成功ポイント2つを紹介します。 1.人材募集の方法一覧と比較 まずは本記事で紹介する 15の人材募集方法について一覧で紹介します。 また、それぞれの特徴をポジショニングマップで視覚的にまとめました。 [caption id="attachment_562380" align="aligncenter" width="730"] 人材募集の手法 比較表[/caption] [caption id="attachment_562381" align="aligncenter" width="730"] 人材募集の手法 ポジショニングマップ(コスト×効果の早さ)[/caption] [caption id="attachment_562387" align="aligncenter" width="730"] 人材募集の手法 ポジショニングマップ(コスト×人材の質)[/caption] [caption id="attachment_562386" align="aligncenter" width="730"] 人材募集の手法 ポジショニングマップ(コスト×採用担当者の負荷)[/caption] 【ダウンロード可】採用メソッド完全比較ガイド 採用手法の比較表とポジショニングマップを含んだ採用メソッド完全比較ガイドはこちらからダウンロード可能です。 採用手法の選定にぜひご活用ください。 2.人材募集の方法とメリット・デメリット ここからは15の募集方法について それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します。 また、どういう属性の人材が採用できるか どういう企業に向いているかも紹介します。 ①ハローワーク まず最優先で活用するべき人材募集の手法がハローワークです。 企業の住所を管轄するハローワークで申込をすると ハローワークの求人検索端末に求人情報を掲載することができます。 ハローワークの職員がハローワークを訪れた求職者に 希望の求人に近いものを紹介するという流れになります。 また数年前より始まった ハローワークインターネットサービスでは 求人をWEB上で公開することができます。 このハローワークインターネットサービスは 必ず使用して欲しいと言えるほど便利です。 費用が無料なのは大前提として この後紹介するIndeedやGoogleしごと検索にも 自動的に掲載されます。 ハローワークのメリット ・採用コストがかからない ・ハローワークだけでなく、WEB上に公開が可能 加えてIndeedやGoogleしごと検索にも自動掲載されるので露出量大幅UP ハローワークのデメリット ・その他の媒体より掲載の制限があり、厳しい ハローワークが向いている企業 ・採用コストを抑えたい企業 【ダウンロード可】ハローワークの採用成功事例 ハローワークで実際に採用に成功した 求人の事例を公開しております! 下記よりダウンロードして 採用活動にご活用ください ②社内紹介制度 無料でできてかつ見落としやすいのが社内紹介制度です。 社員に知り合いを紹介してもらうというのも一つですが 紹介という点ではお客さんや知り合いなど人脈をたどる方法は ある程度の質を持った人材を集めることができます。 社内で制度として取り組み、紹介料を支払う場合は 給与の一部として支払わないと法律に引っかかってしまうので 注意が必要です。 制度を導入する場合はネット上でよく調べてから導入するか もしくは担当の社労士に相談するのがよいでしょう。 社内紹介制度のメリット ・採用コストがかからない ・紹介者の質によって紹介してもらえる人材の質も おおよそ把握できる。 社内紹介制度のデメリット ・不採用になった場合紹介者との関係にひびが入ることも ・報酬の渡し方次第では法律に引っかかることも 社内紹介制度が向いている企業 ・採用コストを抑えたい企業 ・職種上、社員が同業種と関わることが多い企業 ③学校訪問 大学や専門学校の就職課、キャリアセンターに 求人票を提出する人材募集方法です。 高校の場合は進路指導室に求人情報を提出します。 学校の特徴によってどのような学生がいるのか ある程度予測できる所が良い点です。 高校の場合は一人一社制なので応募の倍率は 非常に高くなっていることもあります。 学校の先生にいかに紹介してもらえるかがポイントになるので 訪問を重ねて関係性を作ることが最大の近道です。 学校訪問のメリット ・採用コストがかからない ・学校の専攻や特徴から採用できる人材の予測が立てられる ・教授や先生と関係ができあがればコンスタントに応募が来る 学校訪問のデメリット ・複数の学校を回る場合、手間と時間がかかる ・応募数の予測が立てづらい 学校訪問が向いている企業 ・新卒採用を希望する企業 ・「理系」や「建築学部卒」のような専攻や資格を重視する企業 ④自社採用サイト 自社ホームページに採用サイトを作りそこから問い合わせをもらう という人材募集方法です。 実は自社採用サイト単独ではあまり効力を発揮しません。 しかし、スマホを使って気軽に検索ができる現代においては 自社採用サイトは必須といえます。 とある調査によると約9割の人が 興味を持った企業のホームページや採用ページを見てから 応募や入社を判断しているというのです。 求職者の立場から見ると、ホームページがない会社は その会社のことがよく分からず不安になります。 人はよく分からないものに対して恐怖心や不安を持つため 応募もためらってしまうというわけです。 自社採用サイトのメリット ・ハローワーク、社内紹介、SNS、求人媒体などなど その他すべての人材募集手法の応募率を上げることができる。 自社採用サイトのデメリット ・初期コストとして制作費がかかる(50万〜数100万) 自社採用サイトが向いている企業 ・1年に1回は採用を行うくらいの採用頻度を持つ企業 ・ハローワークや紹介だけで必要数集めるのが困難な企業 ⑤SNS Instagram・Twitter・Facebook等で 自社アカウントを作成して人材募集を行う方法です。 SNSは人材募集という機能だけでなく 自社のブランドイメージを醸成したり 自社採用サイトと同様に自社に興味を持った人が訪れ さらに興味を深めてもらえる機能もあります。 ただ、継続的に投稿を行わなければ 自社のことを知ってもらうことができません また、閲覧数を増やすのに手間がかかります。 SNSのメリット ・採用コストがかからない(SNS広告を使用しない場合) ・ブランドイメージを掴んでもらえるので採用のミスマッチが減る ・近年ではSNSの検索で仕事を探す人も増えているため SNS自体が求人サイトの役割を果たしていると言える SNSのデメリット ・定期的に情報発信を行わなければならないので手間がかかる。 ・アカウントを作ってから実際に応募が来るまでは 他の広告に比べると時間がかかる。 SNSが向いている企業 ・いい人がいれば採用したいという企業 ・1年に1回は採用を行うくらいの採用頻度を持つ企業 ⑥イベント参加 合同企業説明会などの採用イベントに参加をする という人材募集方法です。 他の手法と比較すると実際に求職者と話ができるという 特徴を持っています。 自社の魅力や採用担当者の魅力を伝えるにしても、 求職者の人柄を知るにしても 一番手っ取り早い方法と言えます。 また、新型コロナウイルスの流行を受けて オンラインでのイベントも一般的になってきました。 オンラインイベントは雑談をする時間が取りづらい という特徴を持っているため、 表面的な情報の交換しかできないことも多いです。 参加するイベントがどのようなタイプのイベントなのか 参加前に見極める必要があるでしょう。 イベント参加のメリット ・求職者の人柄を感じることができる ・採用担当者のプレゼンや雑談などの声掛け次第では 自社の魅力を最大限に伝えることができる。 ・面接に繋げやすい イベント参加のデメリット ・イベントの進行によっては期待した効果が得られないことがある。 ・他の広告手法と比較して費用が高い ・採用担当者の手腕によって成果にブレがある イベント参加が向いている企業 ・知名度が低く広告では応募を集めるのが困難な企業 ・採用担当者の魅力が強く、求職者を口説くことができる企業 ⑦求人検索エンジン 求人検索エンジンとは Indeed、Googleしごと検索のようなインターネット内にある 求人情報を自動で集めて(クローリングして) 表示する機能を持った人材募集の手法です。 IndeedもGoogleしごと検索も基本的には無料で使用することができ Indeedは有料掲載にすることで上位に表示しやすくすることができます。 自社の採用サイトをクローリングさせて表示させることも可能で、 近年では自社のサイトとIndeedを連携させた求人募集が 主流になりつつあります。 求人検索エンジンのメリット ・基本的に無料掲載が可能 ・有料掲載をすることで注目度を上げることができる。 ・WEB求人広告と比較して情報量が多いこともあり、 ここ数年求職者の利用が活発になっている。 求人検索エンジンのデメリット ・職種によっては有料掲載の費用が高額になることがある。 ・自社サイトをクローリングさせる場合 指定されたつくりでないとクローリングをしてもらえない。 求人検索エンジンが向いている企業 ・採用コストを抑えたい企業 ・自社採用サイトを持っている企業 ⑧求人情報誌 タウンワークのような求人情報を掲載した紙媒体を使った 人材募集の方法です。 WEBが主流になった今ではWEBにあまり慣れていない層を狙って 求人を出すことができます。 地域ごとに区切って発刊されるので 地域を絞って募集をかけることが可能です。 求人情報誌のメリット ・地域を絞って求人を出すことができる ・求人情報誌から偶然求人を見つけてもらうことができる 求人情報誌のデメリット ・成果の有無に関わらずコストが発生する ・ホームページやSNSなど他の情報を見てもらいづらい 求人情報誌が向いている企業 ・未経験の求職者を募集する企業 ・地域密着で募集をする企業 ・飲食店などのサービス業 ⑨WEB求人広告 マイナビ・リクナビ・dodaのようなWEB上の求人情報サイトに 求人を掲載する人材募集の手法です。 求人情報サイトによって決められた構成や枠があるので 自由に自社をアピールするのは難しいですが 自社採用サイトとつなげたり、SNSとつなげたりすることで 情報量を補うことが可能です。 世の中の動向としては Googleの検索で仕事を探す人が増えているので 求人検索エンジンの方が注目度を集めつつあるように思います。 反面、求人を探す本気度は高い人が多いです。 WEB求人広告のメリット ・求人を本気で探す人が多い ・スカウト機能を使えば応募を待つだけではなく 能動的にアプローチもできる WEB求人広告のデメリット ・成果の有無に関わらずコストが発生する。 ・求人検索エンジンが主流になりつつあるため、以前ほど注目はされない WEB求人広告が向いている企業 ・短い期間で複数の人員を採用したい企業 ・待つだけではなく能動的に採用を行う工数がかけられる企業 ⑩人材紹介 人材紹介会社に条件にあう人を紹介してもらう という人材募集の手法です。 面接までに人材紹介会社が面談等を行っていることがほとんどなので 選考の手間が省けます。 また、その他の募集のように 応募を増やすために求人に書く情報を工夫したり コストを変更したりといった手間がかかりません。 費用が発生するのは 紹介してもらった人材の採用が決まったときで おおよそ年収の3割前後の紹介料が発生します。 人材紹介のメリット ・他の手法と比較して採用担当者の手間がほとんどかからない。 ・採用のプロが選んだ人材を採用できるので ある程度の人材の質が担保される 人材紹介のデメリット ・他の手法と比較して費用が高額 ・採用担当者の採用スキルは上がりづらい 人材紹介が向いている企業 ・管理職・資格持ちのような ピンポイントで採用をしたい企業 ・人材の質にとにかくこだわる企業 ⑪人材派遣 人材派遣会社から必要な派遣スタッフを提供してもらい 時間単価で派遣会社に報酬を支払う方法です。 基本的に決められた期間での契約になるため 必要な時期によって必要な人員数に幅がある場合に便利な方法です。 原則日雇い派遣は禁止になっておりますので、 31日以上の契約を結ぶということが多くなってきます。 (学生や60歳以上の方は問題ないので、 日雇い派遣の有無は確認したほうが良いと思います) 派遣法の関係上少し、 複雑なためよく相談されたほうが良いと思います。 また、給与の支払いや社会保険などの手続きは 人材派遣会社が行うのでその手間もかかりません。 人材派遣のメリット ・社会保険等の費用負担が無く手続きの手間がかからない。 ・決まった期間で契約を終了することができる。 人材派遣のデメリット ・実際に雇用するよりもコストがかかる。 ・自社の社員として育てられない。 ・自社で選考ができないので人材を選ぶことができない。 人材派遣が向いている企業 ・時期によって忙しさに変動が大きい企業 ・急遽人員が必要になった企業 ・人材確保をアウトソースする方向性の企業 ⑫地域の情報誌 地域密着型の新聞やフリーペーパーに情報を掲載する人材募集の手法です。 どの情報誌に掲載するかで明確にターゲットを定めることができるので 狙っている層が見ていそうな情報誌があれば、有効な募集方法と言えます。 主婦や高齢者を募集する場合は特におすすめの方法です。 地域の情報誌のメリット ・情報誌の読者層である程度のターゲットを絞ることができる ・主婦層、高齢者層に強い 地域の情報誌のデメリット ・情報誌によって費用は様々だが掲載する時点でコストがかかる ・求人がどれくらい見られているか判断しづらい 地域の情報誌が向いている企業 ・未経験のパート社員を募集する企業 ⑬ポスティング 家のポストに求人情報を直接投函する人材募集の手法です。 ポスティングは自社の社員やアルバイトにやってもらうこともできますが ポスティング専門の会社に委託すれば手間が省けます。 地域を細かく限定してポスティングすることができるので 店舗や会社から近い距離に住んでいる人をターゲットにする場合有効です。 また新型コロナウイルスの影響で自宅にいる時間が長くなった関係で ポスティングチラシが見られやすくなっていると言われています。 ポスティングのメリット ・地域を町単位で絞って広告を出すことができる ・自社で行う場合、コストは印刷費のみ ポスティングのデメリット ・投函先からクレームの電話が来ることもある ・何度か効果検証をしないと反応率の高い広告を作れない ポスティングが向いている企業 ・宅配などで地域を周る機会がある企業 ・店舗の近くに住んでいる人を採用したい企業 ⑭逆求人型アプリ 数年前から増えているのが逆求人型のアプリです。 読んで時のごとく、求職者側が自己PRや保有資格などの情報を書き 企業側がオファーをかけるという人材募集の手法です。 募集というよりは探しにいくという面が強いです。 新卒採用でよく使われている手法で 人材に直接アプローチができるので 面接に繋げやすいという特徴があります。 また、採用したいターゲットの属性で検索をかけて探すことができるので 〇〇学部の学生とか、理系の学生のように 狙いを絞ってアプローチすることができます。 逆求人型アプリのメリット ・学生の特性に合わせて狙いを絞ってアプローチできる ・待つだけの募集ではなく能動的に求職者を口説くことができる 逆求人型アプリのデメリット ・採用担当者のアプローチ力によって効果に差が出る ・能動的に動く必要があるので広告掲載等と比較すると 採用担当者の負担が大きくなる 逆求人型アプリが向いている企業 ・新卒採用を行っている企業 ・特定の条件に当てはまる学生をピンポイントで採用したい企業 ⑮OB訪問アプリ 悪い意味で話題になった人材募集の手法です。 OB訪問アプリとは学生が企業について知るため その企業で働く従業員と直接やりとりをして 情報を集めるためのアプリです。 企業側から見れば学生を直接口説くことができる 逆求人型アプリに近いところがあります。 ただ、採用担当者と学生という 立場の違いを利用した犯罪行為につながることがあります。 自社でOB訪問アプリを使った採用を行う場合は ルールを厳格に定め、採用担当者が犯罪の誘惑に駆られないような 仕組みづくりが必要です。 OB訪問アプリのメリット ・狙いを絞ってアプローチできる ・待つだけの募集ではなく能動的に求職者を口説くことができる 逆求人型アプリのデメリット ・採用担当者のアプローチ力によって効果に差が出る ・能動的に動く必要があるので広告掲載等と比較すると 採用担当者の負担が大きくなる 逆求人型アプリが向いている企業 ・新卒採用を行っている企業 ・特定の条件に当てはまる学生をピンポイントで採用したい企業 【ダウンロード可】採用メソッド完全比較ガイド 採用手法の詳細を図解にした採用メソッド完全比較ガイドはこちらからダウンロード可能です。 採用手法の選定にぜひご活用ください。 3.人材募集を成功に導く2つのポイント これまで紹介した人材募集方法の効果を高めるために必要な 2つのポイントについて紹介します。 募集を始める前に 必ずチェックをしてください。 ①全体的な採用設計を行う これまで様々な募集の手法について紹介しましたが 闇雲に使っても効果は出ません。 例えばあなたがマグロをターゲットにして 釣りをしようと考えるとします。 海にいるはずのマグロを川で釣っていたら いくら釣り糸を垂らしても釣れないですよね。 また、アジやイワシなどの魚に食いつきやすいと言われているのに イソメなどの小さな餌を付けても釣るのは難しいですよね。 採用の現場でも同じように、求人を出す先を間違えていたり 求人に書く内容の魅力が弱かったりと 応募につながらない行動をしていることがあります。 欲しい人材(採用ターゲット)から応募をしてもらうには 適切な募集手法の選定、求人に書く言葉の精査等 採用設計が必須です。 採用設計のポイントは大きく4つあります STEP1:採用目的・目標の言語化 STEP2:仕事内容の言語化 STEP3:採用ターゲットに必要な要素の言語化「ロールモデルの共通点を探る」 STEP4:採用ターゲットへのPRポイントの言語化 STEP1:採用目的・目標の言語化 まず始めのスタートは そもそもなぜ採用が必要なのかという採用目的から設計します。 理想の未来を実現するために必要なことは何か? と考えた中で採用が必要だとすれば いつまでに、何をする人を、何名採用するのか という採用目標を設計しましょう。 STEP2:仕事内容の言語化 続いては採用される人が担当する仕事内容について 言語化をします。 ・1日の仕事の流れ ・案件の進め方 ・関わる人や関わり方 これらをふまえて何をする仕事なのか 採用される人がワクワクできるような一言で 仕事を説明できるようにします。 STEP3:採用ターゲットに必要な要素の言語化「ロールモデルの共通点を探る」 続いては理想とする採用ターゲットの特徴について設計していきます。 そのためにはまず、 現在自社で働いているメンバー(中でも理想的な人)の 共通点を探っていきます。 出身地・家族構成、小中高それぞれの学生時代での興味関心 部活動や周りからの評価今の仕事を選んだ理由、失敗や挫折 これらを数名の社員に聞き込みを行い 共通する部分をまとめていきます。 そうすることで自社にあった(自社で活躍しやすい) 人物像が浮かび上がってきます。 STEP4:採用ターゲットへのPRポイントの言語化 最後に採用ターゲットに何を伝えれば応募をしたくなるか 入社したいと思ってもらえるのか STEP2や3の情報を元に考えていきます。 このPRポイントが人材募集を行う際のキーワードになります。 上部で紹介した募集手法を選ぶ上でも 求人に書く言葉を考える上でも この採用の設計が必要になります。 【採用成功事例ダウンロード】募集に成功した求人 これらを踏まえて、弊社で実際に募集に成功した 求人の事例を紹介しています。 こちらからダウンロードできますので ぜひご参考にしてみてください。 求人作成ノウハウはこちらから ②人材募集のための経営の強化 意外な事かもしれませんが どんなに緻密な採用設計を行って適切な募集をかけても そもそも良い会社でなければ採用に失敗してしまいます。 また仮に採用できたとしてもすぐに辞めてしまいます。 採用・育成に時間もコストもかけた人材がすぐに離職してしまうのは そもそも採用ができないよりもたちが悪いです。 私達シナジーは、中小企業の悩みの根幹は採用だと考え これまで数千社の採用に携わってきました。 その中で得た気付きが、そもそも経営がきちんとできていないと 良い人材を採用できないということでした。 経営を強化すると言っても、経営が関わる分野は多岐にわたるため 1つ1つ勉強していったら時間はいくらあっても足りません。 また、経営に関する情報は最新のものが次から次へと現れます。 最新情報の中には、数年前に流行った内容を 再度見せ方を変えただけのものなどもあります。 そのようなものに踊らされてしまい、 経営の舵取りをすると付け焼き刃的な会社になってしまいます。 そうならないために、 私たちがまず最初にオススメしているのは 「経営の全体像を理解すること」です。 経営の全体像を理解した上で経営を勉強すれば 情報の海に溺れて迷子になることが減少します。 経営において「木を見て森を見ず」状態になることを 防ぐことができるのです。 残念ながら、過去私たちは、情報の海に溺れてしまっている経営者に 何人もお会いしてきました。 総じてそのような会社は業績が振るわず、 人材問題を抱えておりました。 もしかしたら、経営者の軸なく経営が招いた 結果だったのかも知れません。 経営の全体像を理解することができていると、 世の中で新たに生まれてくる情報の捌き方が分かってきます。 「今回話題になっているパーパスというキーワードは ミッションに関わることだな」、 「カスタマーサクセスは営業全体のことだな」 というように大枠のあたりが見えてきます。 そのあたりを元に、自身の知識をアップデートしていけば、 学習も短時間で済みます。 全く知らないことを0から学ぶのは とても根気と時間が必要になるので、 この大枠のあたりをつけることができると 勉強のショートカットになります。 経営の全体像を理解する時に、私たちがオススメしているのが 「経営の12分野」というものです。 複雑な経営を、シンプルに12の要素と構造にまとめています。 せっかく集めた良い人材が離れてしまわないように 経営全体を見直しましょう。 まとめ 困ったときに使える15の募集方法と題して 定番のものから最新のものまで 様々な人材募集方法のメリット・デメリットや 有効な使い方について紹介いたしました。 どの手法にも一長一短あり 採用ターゲットや企業の規模や採用予算、特徴などによって 有効なものが異なります。 無料のものから高額なものもあるため 使い始める順番もポイントになります。 どの手法においても、求人の内容は 応募を増やすために重要な要素になります。 また、どの手法においても会社のホームページは 求職者にとって安心して応募するために 重要な情報源になります。 手法選びを行う前に、まずは採用設計と 自社の分析をしっかり行い、求人の質を高めましょう。 そしてそれらの根幹にある、そもそもの経営状態について 自社で働きたいと思ってもらえるほどのレベルに到達できているか 全体的に見直しを図ってみてください。 この記事に関する感想や質問についてはこちら! https://www.kk-synergy.co.jp/contact/contactform/

synergy-admin

チームビルディングにおける組織形成について

オリンピックのサッカーはメダルが取れるんじゃないかと 期待するほど、盛り上がりましたね。 強い世代で、視聴率も一番高かったそうです。 サッカーを見るといつも思い出すのが 『サッカー型経営』と『野球型経営』です。 『サッカー経営』とは サッカーのように出来る限り 社員に任せて自由にさせる、 サッカー型の経営をすること。 イノベーションが起きる組織は 『野球型』よりも『サッカー型』の組織で 起きやすいそうです。 では、『サッカー型の経営』と 『野球型の経営』はどう違うのでしょう。 野球は非常に管理されたスポーツです。 打順が始めから決まっていて、 誰が何番目に打つのか決まっています。 ポジションも固定的で、 ピッチャーがキャッチャーを やることはまずありません。 そして、勝負どころでは 一球ごとに監督がサインを出して、 選手たちをコントロールすることができます。 監督の采配がゲームに及ぼす影響が、 非常に強いスポーツです。 一方、サッカーはきわめて流動性が高いスポーツです。 一応ポジションは決まっていますが、 状況次第でいくらでも変わっていきます。 場合によっては、ゴールキーパーが シュートを狙ったっていい。 現にオリンピックの準決勝では、 キーパーが相手のゴール前まで上がっていました。 監督がゲームを完全にコントロールすることは できないスポーツなのです。 一瞬一瞬の判断は、すべて選手に委ねられています。 ゲームの行方を左右するのは、選手一人ひとりの技術と チームとしてのコンビネーションです。 イノベーションを生み出すのは、 人間であってシステムではない。 そのため、社員をシステマチックに 管理しようとすればするほど、 イノベーションからは遠ざかってしまいます。 逆に、社員が生き生きと仕事ができる 会社のシステムを生み出したときに、 はじめてイノベーションの 可能性が生まれるのです。 よって、やるべきことは 「経営とは管理する」という固定概念を 捨てることだと聞いたことがあります。 イノベーションと対極にあるのが、 ルールがきっちり決まっている企業です。 強いブランド力を持った企業ほど 何をして、何をしないのか 決まっているものです。 強いブランド力を持つこと。 それは、お客さまとの約束を 守ることにほかなりません。 自分たちが約束したことを体現するために 全員がしっかりと取り組むこと。 強いブランド力を持つということは、 会社にルールがあり それがしっかりと守られているということです。 ディズニーランドでも スターバックスでも ルールブックかどうかは別として 個人が勝手な考えのもと 動くわけではありません。 私達自身も組織にルールが少ない 大人の会社を目指そうと 考えた時期がありました。 確かに、ルールが少なければ、 既存概念にとらわれない 革新的なものが生まれやすい土壌に なるかもしれません。 一方で、革新的なものが合うこともあれば 合わないこともあります。 全ての業種において、高いイノベーションを 求められているわけではありません。 小さな会社はまず、今ある事業で 101点以上を取り続ける土壌をつくる方が よっぽど高い収益をもたらします。 古いビジネスモデルの中小企業が 半端なイノベーションを追求したことで、 組織が乱れてしまうこともあります。 それに比べれば、 しっかりと野球型の経営を行い、 会社のポリシーを磨き込んでいく方が よっぽど堅実です。 一般的に、地方中小企業には 自分で考えて走れるようなサッカー型の経営に 向かない人の方が多いものです。 自分で考えながら走れるようなビジネスモデルに 挑戦しているのであれば、 サッカー型もいいかもしれません。 一方で、多くの中小企業は 野球型の経営の方が相性がいいのも事実。 だからこそ、 まずは完成度の高い野球型の経営を目指し ちゃんとルールをつくり、 そのルールが守られる文化をつくることで、 会社のブランドをしっかりと作り上げていくことが 大事なのだと思います。 企業のブランド力を高めるなら、 お客さまと社員との約束(ルール) をしっかりと作って守る。 イノベーションを起こしたいのであれば、 極力管理しないといいながら、 多くの地方中小企業はイノベーションによって 課題解決がなされるわけではないというジレンマ。 サッカーを観るたびに、そのことを思い出しています。 みなさんの会社は サッカー経営ですか? 野球経営ですか?

synergy-admin

見込客フォローの定番ツール「メルマガ」の効果を高める

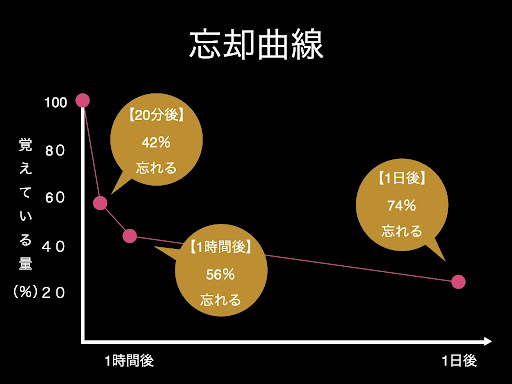

一度自社に問い合わせを頂いた方や、フロント商品を購入 もしくはお試し利用等をして頂いた方を 本購入まで定期的にフォローする活動が見込客フォローです。 人は24時間以内で8割忘れる ではなぜ、定期的なフォロー活動が必要なのかと言いますと、 お客さんは自社のことをすぐに忘れてしまうからです。 こちらのグラフにあるように、人は覚えてから1日で7.8割忘れてしまいます。 日々の生活で様々な情報が溢れている中で たった1度や2度問い合わせた商品・サービスのことなんてすぐ忘れてしまいます。 自社のことをお客さんの記憶に残すために効果的なのが 何度も思い出してもらうこと。 そこで定期的な見込客フォローが必要になるのです。 メルマガの特徴 さて、メルマガは数ある見込客フォローツールの中でも、 インターネットが普及した当初からあるテッパンのツールです。 メルマガはチラシのように印刷コストがかからず、大量に送ることができる反面 保有しているメールアドレスの数までしか送ることができないという特徴があります。 そのため、どれだけ顧客リストを充実させるかが成功の鍵になります。 効果を高めるポイント まず大前提としてメルマガを始めるためには ①顧客リストを作ることと②メールシステムを導入することの2つが必要です。 それぞれ説明いたします。 ①顧客リストをきちんとつくる まず、顧客リストをきちんと作る必要があります。 先ほど説明した通り、メルマガマーケティングの一番の財産は メールリストです。 しかし、意外とメールアドレスを管理できている会社は少ないです。 名刺をもらった担当者だけがメールアドレスを知っていて社内に情報共有されていなかったり、 あるいは情報の更新がきちんと行われていなかったりということがあります。 メルマガの反響を増やすためにはきちんとメールリストを作成し、更新する必要があります。 ②メールシステムを導入する 一般的なメーラーのメーリングリスト機能によってメルマガを配信しても良いですが、 きちんと反応率を管理するためにはメルマガのシステムを導入した方が、 機能が豊富で効果をあげやすくなります。 メルマガで成果を出すために押さえておくべき5つの指標について後半で説明するので、 これを参考にメルマガシステムの導入を検討してください。 最近のメルマガシステムは競争が激しくなっており、低価格でも開封率測定機能や ステップメール機能など機能が充実しているメルマガシステムが数多くリリースされています。 押さえておくべき5つの指標 【指標1】保有アドレス数 単純に送信先が増えるので効果も高まりやすくなります。 アドレスを増やすことも重要ですが、きちんと顧客リストとして 登録するところまで行う必要があります。 【指標2】解約率・不達率 お客さんのメールボックスはある意味ではプライベート空間です。 必要ない情報が何度も送られてきたらメルマガを解約したり 迷惑メールに登録したりしたくなるのは当然です。 解約率が高い場合は、その情報はリスト内のお客さんに 求められていないということです。 リストやメールの内容をみかえしましょう。 【指標3】開封率 メールを開いてもらえなければ意味がないですよね。 ですがメールを送るライバルも多いので、 メールを開いてさえもらえないことは意外とよくあります。 開封率が低い原因はメールのタイトルにあるので、 つい中身を見たくなるようなタイトルをつけましょう。 【指標4】クリック率 メールから自社の商品ページ等に誘導することが主な目標かと思いますが、 URLのクリック率が低いということはメールの中身が魅力的ではなかったと言えます。 【指標5】コンバージョン率 メール内のURLをクリックした方がその後商品を購入したり、資料請求をしたりなど、 期待した行動をとってくれた割合をコンバージョン率といいます。 クリックしてくれているのにコンバージョンが低い場合は メールの内容とリンク先の内容が合っていなかったり、 期待したものではなかったと感じられている可能性があります。 リンク先のページとメールの内容をうまくマッチさせましょう。 見込客フォローは地道な努力の積み重ね 以上のように見込客フォローの効果を高めるためには 地道な改善が必要なことがわかります。 しかしここに時間を使いすぎるのも考えものです。 見込客フォローは自動で回るように仕組み化することが継続の鍵になります。 ぜひ御社にあったフォローの方法と仕組みづくりを検討してみてください。 弊社で毎月開催している 社長の学校「プレジデントアカデミー」の今月9月のテーマは 「見込客フォロー」です。 自社の商品・サービスに興味を持ってくれたお客さんや、 何度か取引のあったお客さんから購入に導く仕組みを構築します。 少しでも気になった方はこちらのページを御覧ください。

synergy-admin

転職理由から若い人材の採用成功を考える。

新卒者3年以内の離職率は約3割 新卒者の約3割以上が、入社後3年以内に 最初の会社をやめています。 (高卒者約4割、大卒者約3割) 早期離職が現在企業の問題に上がるケースも多いですが、 逆に自社採用においては、上記の離職率から 若くて優秀な人材を採用するチャンスが高まっていることが 分かります。 その中で、第二新卒という言葉が 求人においてトレンドになりつつあります。 第二新卒を採用するメリット 第二新卒は明確な定義はありませんが、 一般的には入社3年以内に就職活動をする人のことを 指すケースが多いです。 (企業によっては、30歳までをまとめて第二新卒扱いにするケースもあります。) では、第二新卒を採用するメリットとは何でしょうか? 1つ目は、新卒より教育コストがかからないという点です。 1度は就業経験があることから、最低限のビジネスマナーや 教育を受けています。 そのため、入社してから、新卒より短期間で 活躍してくれるケースが多いです。 2つ目は、会社の文化や社風に馴染みやすい点です。 第二新卒はまだ社会や所属している会社に染まりきっておらず、 既卒者とは違い、会社の文化や社風に馴染みやすい傾向にあります。 3つ目は、仕事へのミスマッチ度が低いことです。 第二新卒の離職率は、新卒よりも低いと言われています。 なぜなら、第二新卒で入社した人材は、転職活動において 理由を持って自発的に動き、新卒維持ように慎重な選択を行う 傾向にあるからです。また、一度社会に出たことで、学生の頃よりも 明確なビジョンを持って企業を選択するので、ミスマッチが少なくなります。 以上の理由から、 採用において第二新卒が注目されています。 入社年次における転職理由の違い 以下は2018年に愛知県が若者の退職理由を調査した結果を グラフにしたものです。 入社1-3年目:慣れないストレス 入社2-4年目:将来の不安 入社5年目以降:給与が伸びないが入社経年ごとの退職理由であることが分かりました。 愛知県の調査結果はあくまで一例ではありますが、 採用活動を行なう際の参考にはなるかと思います。 採用ターゲットを定め、 若者の退職理由を自社で補填できる点がないか考え、 求人にアピールする文言を打ち出すことで 若くて優秀な人材から応募を獲得し、 採用するチャンスが広がります。 ぜひ退職理由から自社のアピールできる点を 整理することをお勧めします。

synergy-admin

管理職がいない。経営を分かってくれる人がいない

[caption id="attachment_297355" align="alignnone" width="900"] 地方の中小企業に限らず日本全体で言えることではありますが、 「部長を任せられる人材が、社内にいない」と 思っている経営者は意外に多いようです。 また今の部長に物足りなさを感じている経営者も たくさんいらっしゃいます。 課長までは成績優秀者が順当に育っていくが、 部長となると話が変わってきます。 課長と部長では役割やマインドセットが大きく異なり、 そこには「大きな見えにくい壁」が存在します。 中小企業でよく起きることですが、 「◯◯さんはもう課長になって長いからそろそろ部長にしようか」とか 「営業課の売上が良いから、あそこの課長を部長にしよう」という理由で 昇進させて悔やまれた方も多いのではないでしょうか。 そういった人事がうまくはまらないと、管理職に昇進させることに慎重になり、 より厳しくなるのではないかと思います。 実際に産業能率大学総合研究所の 「上場企業の部長に関する実態調査」(2019年)によると、 「部長の95・8%がプレーイングマネジャーで、仕事の4割がプレーヤー」という 驚くべき結果が出ています。 調査に回答した部長に「3年前と比較した職場の状況」を尋ねた項目では、 「業務量が増加している」(45・5%) 「コンプライアンスのために制約が厳しくなっている」(37・2%) 「成果に対するプレッシャーが強まっている」(34・5%)などと、 部長を取り巻く環境が「きつく」なっている現状が浮き彫りになっています。 こうした環境下では、部長は本来の力を発揮できません。 ほとんどがプレイヤーになっており、マネージメントがしにくくなっています。 上場企業でそうであれば、中小企業ではなおさらです。 更に「管理職になりたくない」という人が一定数います。 マンパワーグループが2020年に行った、 役職についていない20~50代の男女400人の正社員への調査では 「今後、管理職になりたいか?」という質問に対して 全体の8割超(83%)が「なりたくない」と回答していました。 報酬面や責任を負いたくないなど様々な理由がありますが、 経営者にとっては頭が痛い結果ではないでしょうか。 課長と部長との境目には、働く側と雇う側という大きな認識の違いがあります。 役割を明確にし、やりがいを持てるポジションで相応の報酬を払い 経営層に入ってもらわなければなりません。 「言わなくても分かってほしい」は通用しません。 経営者が何を求めているのかをちゃんと言語化して、 働く側が何を求めているかを確認し、 推進しなければ強い組織体は作れません。 経営層を増やしていくためには、 そのコミュニケーションを怠ってはいけないのです。

synergy-admin

モッタイナイ顧客管理をしていませんか?

集客管理をしっかりしている中小企業は意外に少ないようです。 集客したことを次の利益につなげていないことが多く、 勿体ない状態となっています。 集客は大変である分、きちんと集客管理をする必要があります。 ◯集客は広報や宣伝の出口 集客をするためには、マーケティングと広報活動を 先にしなくてはなりません。 マーケティングをすることによって、 誰をターゲットとしているのかを割り出す必要があります。 ターゲットを設定すると、後で広告を利用する時に 効率的な広告を打つことができるためです。 そして、広報活動を行って、 事業の信頼性を高めることが重要です。 広報活動は、メディアなどが自社を取り上げることで、 自作自演ではない宣伝活動ができるため、 客観性のある情報として知られることとなります。 広報活動を地道に繰り返し、事業が広く知れ渡った段階で、 ターゲットに向けて広告を出すことにより、 効果的に集客を行うことができるのです。 ◯せっかく集客できたなら管理しないと勿体ない 集客は大変な作業ですし、継続して安定した集客を行うためには、 労力も時間もかかります。 それだけ苦労して集客したのであれば、 しっかりと集客管理をしないと勿体ないといえるでしょう。 では、集客管理をするとどのような恩恵があるのでしょうか? ①リピーターへとつなげる 集客管理をすることで、一旦集まった顧客をリピーターにつなげることが可能です。 自社の顧客リストは、次の見込み客でもあります。 1度自社の事業を利用してくれた顧客を、一見さんで終わらせておくのは 集客管理としては怠慢と言わざるをえません。 2度3度利用してもらい、ファンになってもらえるよう、 顧客管理を徹底する必要があるでしょう。 メルマガやDMを発行するなどして、次回以降の利用を促すことが重要です。 ②マーケティングになる 集客管理は、同時にマーケティングの材料とも成りえます。 マーケティングは自社の商品やサービスを効率よくユーザーに届けるためのものですが、 いざ実践してみると、思いもよらぬ顧客が利用してくれることもあります。 そのため、最も信頼性の高いマーケティングの判断材料は、 実際に利用した人のリストであるとも考えられますので、 顧客管理をしっかりとしていることは、イコール マーケティングの材料を備えていることでもあるのです。 ③ターゲットを見直せる もしもマーケティングによって設定したターゲットと、 実際に利用してくれている顧客層に違いが有る場合は、 ターゲット設定を見直す指標となるでしょう。 マーケティングを行っている段階では、頭で考えたターゲットですが、 実践した結果、別のターゲットに絞った方が、 長期的な利益になることが分かる場合があります。 トライアンドエラーを繰り返しながら、自社にとって本当のターゲットを見つけましょう。 では、具体的にはどのような方法で顧客管理を行えば良いのでしょうか? 簡単に分類すると、アナログ的な手法とシステム的な手法の2つがあります。 ◯エクセルなどで着実に管理する アナログ的な方法としては、エクセルなどで管理する方法があります。 特に小さな企業はこの方法を取っていることが多く、 お金をかけずに顧客を管理しています。 エクセルを使っているため、自由度が高い反面、 セキュリティー面の不安があったり、共有する人の使い方によって 内容が不明慮となったり。 一旦内容が荒れてしまうと、なかなか整備ができないため、 修整に苦労する覚悟は必要です。 ◯システムを導入して楽に集客管理をする システムを導入すれば、単に顧客情報を入力するだけで、 自動的に管理をしてくれます。 管理データが荒れる心配もありませんし、 セキュリティー面もしっかりしているシステムを選べば 情報漏えいの心配も必要ありません。 また、すぐにデータ抽出ができるため、顧客へのPRがしやすい というメリットもあります。 導入費用がかかるデメリットもありますが、 数十万円も数百万円もするものを選ばなければ、 安価な上、費用対効果が高いといえます。 弊社では少額で始められるシステム「kintone」をおすすめしています。 気になったという方は、ぜひ中田までご連絡ください。 弊社で毎月開催している社長の学校「プレジデントアカデミー」の 今月のテーマは「集客力」です。 新規営業の入り口、自社を全く知らないお客様に 興味を持ってもらうための具体的な活動をお伝えします。 少しでも気になった方は、こちらのページを御覧ください。 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/409467/

synergy-admin

「特定技能」と「技能実習」の違いとは?〜メリット・デメリットの比較〜

外国人を雇用する方法で 従来からある制度といえば 技能実習制度ですよね。 しかしながら2019年より 新制度として特定技能制度という ものが始まりました。 この2つは一見似ていますが 雇用できる外国人の技能レベル 雇用できる外国人の日本語レベル 雇用できる年数 コスト などなど様々な違いがあります。 本記事では特定技能と技能実習の違いについて紹介し どちらが自社に適しているか判断できるように メリットデメリットをまとめました。 目次 特定技能と技能実習の違い 技能実習のメリット・デメリット 特定技能のメリット・デメリット 特定技能と技能実習は どちらが良いのか? 1.特定技能と技能実習の違い 特定技能と技能実習には いくつかの違いがありますが まず前提として 技能実習制度というのは 人材を育成する国際貢献を目的とした 制度であるのに対して 特定技能制度は 人手不足の業種への即戦力の受入を 目的としています。 具体的な違いとしては主に ①在留年数 ②日本語レベル ③技能レベル この3つです。 ①在留年数 技能実習では在留年数は基本的に 3年間が多く、 そこから試験に合格すると 技能実習3号という資格を取得でき 残り2年も在留できる という制度になっています。 特定技能については試験等はなく 5年間の在留が可能です。 業種は少ないですが 特定技能2号と呼ばれる 在留資格を取得できれば 年数の制限なく 日本で働き続けることができます。 ②日本語レベル ③技能レベル どちらの能力についても 特定技能の方が技能実習よりも高いレベルの 人材を採用することができます。 特定技能の在留資格を取得するには 技能実習生として3年以上日本で働くか 技能試験と日本語試験の両方で合格する 必要があります。 その他違いをまとめたモノが こちらです。 2.技能実習のメリット・デメリット 技能実習の主なメリットは ・3年間転職ができないから 関係性を築きやすい ・特定技能に比べて 求職者を探しやすい ・特定技能よりはコストが安い 技能実習の主なデメリットは ・受け入れ後の事務作業が煩雑 ・言葉の壁により意思疎通が 難しい場合が多々ある ・日本の文化や生活に慣れていない ・任せられる業務の範囲が狭い *例えば自動車整備士の場合 接客や整備の説明、店舗の掃除などは 技能実習生には任せられない。 3.特定技能のメリット・デメリット 特定技能の主なメリットは ・日本語能力、技能スキル共に 即戦力として期待できるレベル ・受け入れ後の事務作業がシンプル ・3年以上日本で働いていることが ほとんどなので生活や文化に慣れている →初めて外国人を受け入れる場合に 受け入れやすい ・技能実習生に比べると 任せられる業務の範囲が広い *ほぼ全ての業務を任せられる 特定技能の主なデメリットは ・特定技能人材を探すことが難しい ・技能実習に比べてコストが高い ・転職される可能性がある 4.特定技能と技能実習は どちらが良いのか? それぞれメリットデメリットはありますが 人材のスキル面と在留期間で言いますと 特定技能>技能実習 となります。 特定技能は日本語能力が高い という特性を生かして 技能実習生のリーダーとして 特定技能人材を採用し 通訳をしてもらうという 方法もあります。 加えて、技能実習生も毎年採用を行えば 技能実習生内で先輩後輩関係ができ 教育の負担が軽減されます。 技能実習生は転職できないから良い という理由で技能実習生を雇用するのは 考えものです。 劣悪な職場環境から逃れるために 技能実習生が失踪するケースもあり、 それもあって技能実習制度は奴隷制度と 非難を浴びることがあります。 制度で縛るのではなく 働きやすい組織体制を整えるという 意識で制度を利用しましょう。 また、特定技能人材を探すのが難しい という点については 特定技能人材の紹介事業者と 登録支援機関の両方を兼任している 弊社シナジーにお任せください。 特定技能についてもっと詳しく知りたい 特定技能人材を紹介して欲しい という方は こちらからお問い合わせをお願いします。 外国人材活用に関するセミナーも 随時開催しております! セミナー情報はこちら https://www.kk-synergy.co.jp/event/

広報シナジー

オンライン採用のニーズと効果

新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに、 採用においてもオンライン化が進みました。 今回はオンライン採用のニーズと、 実際どのような効果があったのかまとめました。 1.求職者のオンライン採用のニーズ 以下は、世界NO.1の求人検索であるインディードが 蓄積された求人検索ワードや求人情報データから、 「オンライン面接」に関する昨今の仕事探し・求人に関する 検索数をまとめたものです。 仕事探し時に「オンライン面接」に関連したワードで 仕事を検索する人の割合は、 2020年3月から急増していることがわかります。 2020年は2017年の120.0倍、2019年の12.9倍にのぼります。 最も検索が増加したのは2020年8月で、2019年8月の34.3倍でした。 一方、企業の求人情報においても、 「オンライン面接」を訴求している割合は増加しており、 2020年は2019年の3.4倍、2017年からは40.3倍に増加しています。 新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、 人々の働き方や仕事に対する価値観は変化してきており、 それに応じて仕事の探し方も変化してきています。 このような変化に対応し、企業には求職者のニーズを満たす 採用手法の導入が求められているといえるでしょう。 その一つが人材採用プロセスのオンライン化なのです。 2.オンライン採用の効果 では、オンライン採用活動を実施することで、 どのような効果があるのでしょうか? 同じくインディードが行った調査によると、 既にオンライン化を進めている企業の75.9%が 何らかの成果があったと回答しています。 最も成果があった内容を尋ねると、 応募者の増加が13.6%、 次いで人材採用にかかる時間の削減12.1%、 人材採用にかかる費用の削減10.8%、 人材採用にかかる労力の削減が10.4% という結果になりました。 遠方からも選考や説明会に参加できるようになったことや 録画した動画を視聴して説明会を聞けるようになったことが 応募者の増加の1つの要因として挙げられます。 3.オンライン採用を行う上での注意点 さて、様々なメリットのあるオンライン採用ですが、 注意しなければならない点がいくつかあります。 ①関心・興味度を高められない オンライン会社説会は、求職者が気軽に参加できる反面、 関心や知識がさほどない求職者が多く参加する傾向があります。 そのため、オンライン説明会でしっかりと聞いてもらえない ケースが多いです。 そこで、説明会以前に興味と関心を高める必要があります。 自社を紹介する動画やオウンドメディアをしっかりと見てもらい、 自社への関心・興味度を高めた状態で、 説明会に参加してもらうというのが効果的です。 ②志望度を高めることが難しい オンライン採用は、求職者を見極めることには優れていますが、 求職者の志望度を上げるには工夫が必要です。 対面中心とオンライン中心の2つの選考を実施した 企業の内定者調査では、志望度の上昇度や内定承諾率も、 オンライン中心の選考の方が低いという結果が出ています。 そのため、選考プロセスを全てオンラインで行うより、 ここぞというときには、対面の機会を設けることで 求職者の志望度を上げるのが望ましいでしょう。 以上、オンライン採用のニーズと効果について書きました。 オンライン採用についての質問・疑問がございましたら、 お気軽にお問い合わせください!

synergy-admin

顧客をファンにするブランディングのポイント

ブランディングという文字を見ると、 コーチやエルメスなど高級ブランドを思い浮かべる方が多いかもしれません。 しかし中小企業でもブランド企業は多く存在しています。 では、中小企業がブランド企業になるためのブランディングとは 一体どういうものなのか? 小さくても顧客が自慢したくなる企業は、何を行っているのか? そこで今回は、正しく、そして効率的なブランディングに大切な 3つのポイントをご紹介します。 3つのポイントについては、下記の本を参考にしています。 浜口隆則(2013)『「成功の型」を知る:企業の技術』(かんき出版) ◯A=顧客 理想の顧客像を明確にする まず、ブランディングとはリピーターつまりファンを作るために行うものです。 そして適切なブランディング行うには、ファンとなり得る顧客像を 明確化する必要があります。 この顧客像のことをマーケティング用語でペルソナと呼びます。 ペルソナを設定する際に重要なことはできるだけ細かく、 正確にするということです。 細かく、正確に設定することにより、ブランディングにおけるムダを省くことができ、 さらにターゲットの共通点の把握を行うことが可能になります。 例として高級エステサロンを運営する企業をあげます。 どちらのペルソナ設定が良いか比べてみてください。 ・女性、年齢20歳以上、会社員、美に敏感な人、広島住み、お酒を飲むのが好き ・女性、年齢30歳前半、アパレル関係の企業で勤務、収入400万、 愛用の化粧品はCHANEL、趣味ゴルフ、住まい中区袋町付近、 休日は流川のバーによく行く 後者の方がより具体的で、特定の誰かまで絞り込めるほど細かく設定されていると思います。 ペルソナ設定の際はより細かく、正確なものを作成しましょう。 ◯B=自社 ミッションや行動方針を明確にする ペルソナを細かく設定した後、ペルソナに対し、どのように振る舞うべきか、 そしてどのような企業だと認識してもらいたいかについて考えます。 商品価値をポイントにあげることも可能ですが、 ここでは企業のミッションや行動方針の明確化に焦点を当てて、 ご説明したいと思います。 なぜ、ペルソナに対し、企業のミッションや行動方針の明確化が必要かというと、 現在商品ライフサイクルが短い社会になり、「顧客と企業」の関係構築が 必要になってきているからです。 この現象はある商品がヒットしたとしても、 その商品を真似た商品を販売してくる企業が現れたり、 さらに低価格商品が台頭してきたりすることが影響しています。 そのため、会社を経営している間に幾度かの商品リニューアルや、 新商品を投入する必要があります。 その際、企業のミッションや行動方針をペルソナに対し明確化し、 「顧客と商品」だけでなく、「顧客と企業」という関係が築けていると、 企業がすでに顧客から受け入れられているところからスタートできます。 つまり、その企業が出す商品たちは暖かく迎え入れられることが多くなり、 安定した収益、ファンの獲得につながります。 よって、ペルソナに対しミッションや行動方針を明確にすることは 非常に重要なのです。 ◯C=評価 どのような価値を顧客に提供し、どう思われたいを明確にする 最後に、ファンに対しどのような価値を提供し、 どう思われたいのかを事前に明確にしておく必要があります。 その際、上記で述べたミッションや行動方針を軸とした価値を提供することが重要です。 これは、選ばれる企業になるかそうでないかを分ける大きなポイントになります。 ファンにとって最も大切なのは、自分にとって企業が提供するものに価値があるかないかです。 つまり、ファンを獲得するためには、ミッションや行動方針を軸とした価値を ファンに提供し続ける必要があります。 失敗する中小企業に共通する要素として、 今までとは全く違った商品やサービスを提供する、 いわゆる多角化での失敗が挙げられます。 経営理念とは違った価値を提供してしまうことや、 組織体制、事業計画が不十分であることが根本にあります。 多角化は悪い選択ではありませんが、提供する価値はミッションや行動方針を軸にして、 組織体制、事業計画を充実させなければいけません。 ◯ブランディングのゴールとは ここまで、正しいブランディングに必要な3つの点をご説明してきましたが、 3つのを行うことがブランディングのゴールとなってはいけません。 あくまで、ブランディングのゴールはファンを多く作るということにあります。 つまり、「固客化」です。 そしてブランド企業になるためには、3つのポイントを踏まえたブランディングによって、 ファンを多く作り、そのファンが企業の提供する価値の宣伝をする(アンバサダー化) という流れを作ることが重要になってきます。 弊社で毎月開催している社長の学校「プレジデントアカデミー」の 今月7月のテーマは「ブランディング」です。 経営資源を引き寄せる自社ブランドの作り方についてお伝えします。 少しでも気になった方はこちらのページをご覧ください。

synergy-admin

働く従業員の幸福度を高める職場環境を作るコツ4つ~人材が定着し、活躍する人材を育成する~

4人に1人が5月病を経験したことがあるそうです。 5月病の主な原因としては、 こだわりすぎてしまう、目標を見失ってしまう 新しい環境や人間関係に馴染めないなど。 せっかく採用した優秀な人材が 5月病を機に辞めてしまうことは非常に もったいないです。 今回は人材が定着し、 働く従業員の幸福度を高める 職場環境を作るコツ4つを紹介します。 1.自由度を大きくする タバコを吸わないが自由度が小さい会社と タバコを吸うが自由度が大きい会社では、 タバコを吸わないが自由度が小さい会社で働くの方が 健康被害が大きいと言われています。 それほど人間は縛られることに対して ストレスを感じてしまうのです。 では、具体的にどのように自由度を 与えれば良いのでしょうか? ポイントは2つです。 ①労働時間はどこまで好きに選べるのか ②仕事のペースはどこまで社員の裁量で決めれるか 特に、女性は仕事に取組む場所と タイミングの自由が効く (在宅勤務、フレックスタイム制など)ことを求め、 男性は仕事の進め方と作業ベースの自由が効く (締め切りを自分で決められる、 タスクの順番を自分で決められるなど)ことを 求める傾向が強いようです。 2.成長や達成感を感じられる仕事である 人間のモチベーションがもっとも高まるのは、 「少しでも仕事が前に進んでいる時」と言われています。 そのため、仕事の成果をしっかりと見える化し、 成果が出た後になるべく早くフィードバックすることが重要です。 3.従業員のモチベーションタイプに合わせ、環境を構築する 人間のモチベーションには 攻撃型と防御型の2つがあると言われております。 攻撃型の人の特徴としては、 得られる利益に焦点を当てるタイプで、 ・競争に勝つのが好き ・スピードが早く、ポジティブ ・お金や名誉などの報酬に固執する などの特徴があります。 対する防御型は 競争に負けないために働くタイプで、 ・自分の責務を果たすのがゴール ・安全な場所に身を置く ・失敗を恐れ、注意深く進める などの特徴があります。 従業員の方をそれぞれのタイプに分類し、 タイプに合わせて環境を構築してみてください。 4.人のために役立っている仕事だと感じられること 2007年にシカゴ大学が行った職業リサーチによると、 満足度の高い仕事トップ5は以下のようになりました。 1位 聖職者 2位 理学療法士 3位 消防員 4位 教育関係者 5位 画家・彫刻家 これらの仕事に共通することは いずれも人のために役立っていると 感じることができる仕事だということです。 人は親切によって、 ①自尊心 →役に立ったことにより、自分が有能だという感覚が生まれる ②親密感 →親切のおかげで、他人と近くなり孤独感から逃れやすくなる ③自律性 →自分で自分の幸せを選択できたと思える 以上3つの欲求を満たすことができます。 自社の仕事がどのような人の役に立っているか。 社員に伝え続けることもそうですし、 お客様の声を集めることも良い手段かもしれません。 ポイントは、 実際に人のためになっているかではなく、 自分でタメになっていると心から信じられることです。 人材が定着し、従業員の幸福度を高める 職場環境を作るコツ4つを紹介しました。 少しでもお役に立てていれば幸いです。

synergy-admin

会社の文化を変革するための6つのポイント

経営の中でとても難しいテーマである、組織文化の変革。 変わりたくないのが人間です。 組織文化の変革とは行動変容だと言えます。 総論賛成、各論反対。 日頃から会社の不満を言いながらも、 いざ自分のこととなると面倒な話だということになります。 自らの意思で変わるものだけが生き残ります。 単体ならばそれでも良いですが、 組織の場合、変わろうとしないものに 変わってもらわないと共倒れになります。 変わってもらうためのきっかけは、 危機感の共有です。 しかし、危機をただ伝えるだけでは 組織全体の行動変容は簡単に起きません。 人には想像力の違いがあり、 事象一つからそれを自分ごとへと想像し、 危険視出来る人から、 自分の身に降りかかるまでは他人事で、 事態を楽観視する人まで多様だと思います。 星野リゾートの星野代表が、社員に倒産確率を発表しているのも 組織変革のための行動だと言えると思います。 ちなみに5月の倒産確率は38.5%だったようです。 確かに、「このままでは会社がだめになる」と言われても 会社に行けばいつも通り職場があり、 給料は振り込まれ、いつも通り同僚がいて・・・と、 日常が変わらなければ切実感はありません。 したがって、時には人為的な施策が 必要になることもあります。 自分の身にも危機が迫るような強烈な人事施策や、 その組織の象徴的な存在、例えば工場の 閉鎖や縮小売却等といったところ。 ただし、それはきっかけに過ぎません。 そこから変革に導くためには 少なくとも6つポイントがあると思っています。 ①魅力的な未来図の提示共有 危機感だけでなく、行動変容したくなる 強い動機付けが必要です。 受益者にとってメリットを感じられるものを より具体的に示すと良いです。 ②危機感が強いうちに一気に進めること。 喉元過ぎれば熱さ忘れるのが人間です。 長引くほど、今の状態自体が日常となり 変革慣れもします。 その結果「そこまでしなくても・・・」などと言われかねません。 波風立てることを嫌いな人が多い日本で、 時間ばかりかかって何も変わらない変革が 散見されるのはこの特性かと思います。 ③変革リーダの覚悟 さまざまな抵抗が予想されるので、 そこにいかに毅然と向き合うか。 ぶれない信念に徹する。 リーダーの本気の迫力が必要です。 ④変革リーダーへの信頼 リーダーは言行一致でなければいけません。 自ら範を示すことですね。 そして現場に耳を傾けなければなりません。 彼らの目の前にある障害を理解して 一緒に乗り越える人だと認識してもらって、 信頼が厚くなります。 ⑤現場の参画 自分たちも一緒になって関わったからこそ、 行動変容へのコミットメントが高まります。 ⑥小さくても良いので早く何らかの実績を出す。 変えるメリットの体感が変える動機を高めていきます。 JAL(日本航空)の事業再生の本質は 組織文化の変革だったと思います。 稲盛和夫氏の手腕はまさに、 この6つのポイントを押さえた行動です。 コロナ禍において様々な自社の経営について 考えるきっかけになり、あとは行動するだけです。

synergy-admin

競争のない世界を創るブルー・オーシャン戦略とは?

競合他社との毎日の争いに苦労していませんか? 利益がなかなか上がらず困ってませんか? それはもしかしたら自社の製品が 他社の製品と同様のものを販売していたり、 はたまた他社に自社の製品を真似されていたりするからかもしれません。 そこで、競合他社とは何か違うものを作ろうと 考えたことは幾度となくあるでしょう。 しかし、実際にはどういう風に考えればいいのかが分からなかったり、 考えることができたとしても製品レベルは向上していなかったりと 悩まされてきたことでしょう。 そこで、今回は経営戦略の中でもブルー・オーシャン戦略を扱い、 どのように競争のない世界を創り上げるのかについて解説していきます。 まず今回のポイントは以下の2つです。 ブルー・オーシャン戦略は競争のない市場空間であり、顧客の新たな需要を掘り起こすものであるということ。 低コストと買い手にとっての価値の差別化により「バリュー・イノベーション」が生まれるということ *「バリュー・イノベーション」とはコストを下げ、 他社よりも優れた価値を創ることで 革新的な価値が生み出せるというもの この2つを意識しながら記事を読み進めると、 分かりやすいかと思います。 まず、バリュー・イノベーションを成し遂げ、 ブルー・オーシャンを創造するのに欠かせない 分析フレームワークである戦略キャンバスを描きます。 戦略キャンバスを描くことの目的は2つあり、 既存の市場空間について現状を把握すること 競合他社が何に投資しているか、各社が製品、サービス、配送などの何を売りにしているのか、さらには顧客はどのようなメリットを享受しているのかなどが理解できること と、「ブルー・オーシャン戦略」では定義されています。 つまり戦略キャンバスでは既存の市場空間において 企業のパフォーマンスが明確になるということです。 では実際に、戦略キャンバスを サウスウエスト航空の事例を用いて見ていきましょう。 サウスウエスト航空はアメリカの航空会社であり、 LCC(ローコストキャリアの略。格安航空会社のこと)の 先駆けとなった企業です。 サウスウエスト航空は、 それまでのアメリカの移動手段としての 飛行機の概念を覆しました。 それは、1970年代のアメリカでは、 飛行機=長距離、短時間、 高価格高速バス=短距離、長時間、低価格 という状態で各航空会社が競争していたのですが、 サウスウエスト航空は、 サウスウエスト航空=短距離、短時間、低価格という 短距離を短い時間でしかも安く行きたいと思っている顧客、 つまり、高速バスの顧客に移動時間の短さという価値を武器に 他社と差別化しました。 このグラフを見ると、サウスウェストが 既存の航空会社と全く異なる曲線を 描いていることが分かります。 この曲線のことを「価値曲線」といいます。 グラフの下に書かれたそれぞれの要素に対して 価値曲線が上がったり下がったりしているのが 分かると思います。 ではこの価値曲線は何を基準に 決められているのでしょうか。 戦略キャンバスを描くうえで、 新たなバリュー・イノベーションを生み出す基準として 4つのアクションというものがあります。 4つのアクションとは、減らす・取り除く・増やす・付け加える の4つがあり、 減らす=業界標準と比べて思い切り減らすべき要素は何か 取り除く=業界常識として製品やサービスに備わっている要素のうち、取り除くべき要素は何か 増やす=業界標準と比べて大胆に増やすべき要素は何か 付け加える=業界でこれまで提供されていない、今後付け加えるべき要素は何か と「ブルー・オーシャン戦略」では定義されています。 減らす要素と取り除く要素が何か考えることで、 競合他社よりもコスト面で優位に立つための アイデアが浮かんでくると思います。 また、増やす要素と付け加える要素が何か考えることで、 買い手にとっての価値を高め、新たな需要を生み出すための アイデアが浮かんでくると思います。 では、先程のサウスウェスト航空の例を用いて、 4つのアクションから派生した 「アクション・マトリクス」を見てみましょう。 取り除く→減らす→増やす→付け加えるの順に 見ていきます。 サウスウエスト航空は、紙のチケットを廃止して 座席を選択できなくしたり、 この頃には少なかった地方空港を直行便でつなぐ (ポイント・トゥ・ポイント)ことにより、 大胆にコスト構造を見直し、削減しました。 また、思い切って低価格に設定したり、 機内食を水とピーナッツだけにしたりと いらないところは完全に削減しました。 また、低価格に抑えたとはいえ、 顧客の満足度が高かったり、 移動時間を短くすることによって価値を増やしてみたり、 ほとんどなかった地方空港同士の直行便を付け加えたことで 大幅に顧客価値を上昇させました。 もう一度戦略キャンバスの図を見ていただくと、 サウスウェスト航空の戦略キャンバスは、 この4つのアクションから派生したアクション・マトリクスによって 決定づけられていたことが分かります。 このことからサウスウェストは 航空業界の常識であった要素を減らす、 取り除くことによって低コストを実現し、 また航空業界にはなかった、できなかった要素を増やす、 付け加えることによって他社との差別化に成功したのです。 弊社で毎月開催している社長の学校「プレジデントアカデミー」の 今月6月のテーマは「ポジショニング」です。 商品サービスの差別化を図り、 ライバルと戦わなくてもいい市場ポジションを 見つける方法についてお伝えします。 少しでも気になった方はこちらのページを御覧ください。

synergy-admin

内定者辞退を防ぐために重要なこと

今回は新卒採用活動において、 内定を出した学生の内定辞退を防ぐために 重要なことについてお伝えいたします。 ○内定辞退が起きる原因 せっかく内定を出したのに 内定式の直前に辞退されてしまったことの ある企業様も多いのではないでしょうか? 内定辞退の主な原因としては、 内定承諾後に入社予定の会社を詳しく調べて、不安になり辞退 複数の企業の内定をキープした後、自分が行きたい企業を吟味して辞退 親ブロックにより辞退 これらの原因の対策を紹介致します。 1.内定承諾後に入社予定の会社を詳しく調べて、不安になり辞退 内定承諾後の学生の心理として、 「本当にこの会社で良かったのだろうか」 「この会社でやっていけるのか」 という思考に陥ります。 そして、多くの学生は 企業の口コミを参考に企業の良し悪しを決めています。 現在、就職活動においても数多くの口コミサイトがあり、 中には真実ではないことを書かれている場合もあります。 その内容を見て、不安になり、内定辞退に繋がってしまいます。 これらを防ぐためにはどうすれば良いのでしょうか? まずは定期的に人事担当者、そして一緒に働く社員と 面談や話す機会を作ることです。 そしてその中で、できる限り自社のことを打ち明けましょう。 デメリットになりそうなことも企業側から打ち明けることで、 学生側は、「この会社は良いこと以外もしっかり話してくれる会社」と 思ってもらうことができ、現在学生が抱え込んでいる不安や悩みを 打ち明けてもらうことができます。 そして、「実は口コミサイトでこういうことを見たんですけど・・・」 という質問が自然と出てくるようになり、 しっかりと真実を伝えることができます。 今回は内定承諾後のお話ですが、 お互いのギャップをなくすために選考中から 自社のメリット・デメリットを伝えることで しっかりとマッチングでき、内定辞退を防ぐことができます。 2.複数の企業の内定をキープした後、自分が行きたい企業を吟味して辞退 1人あたりの学生の平均内定社数は約2社、 そして2割の学生が4社以上から内定をもらっています。 そのため、その中から自社を選んでもらわなければいけません。 自社を選んでもらうために必要なこととして いかに自社に魅力を感じてもらうかが重要です。 魅力を感じてもらうために 定期的にフォローしていくことは 最低限必要なこととして、 いかに自社のことを考えてもらうこと時間を増やすか を考えなければなりません。 そのために、例えば、 自社の課題を解決するような宿題を出す 実際に働くことになる社員と定期的に面談を行う 同期となる学生同士で交流会を開く などの活動を行うことをお勧めしています。 内定者インターンがベストではありますが、 まだ完全に入社の意思が固まっていない段階で 内定者インターンをやってもらうことはリスクが伴うので、 宿題や交流会という形で自社の仕事や社風を理解し イメージしてもらうことで自社を選んでもらうことが可能です。 接触回数を増やしていき、 自社のことをできるだけ考えてもらう時間を増やしましょう。 3.親ブロックにより辞退 学生の入社意欲はとても高いけど、 親に反対され、辞退するケースは少なくありません。 親の心理としては、 「よく知らない会社に入社してほしくない」 という心理が働きます。 学生は社会経験が少なく、 今まで育っててもらった恩もあるので 親の意見をなかなか無下にはしづらいものです。 この原因の解決策としては、 いかに学生の親御さんに自社のことを 知ってもらい、安心してもらうかが重要です。 弊社としては 内定式に親御さんも招待する 自社を紹介する社内報や会報を送る 親御さんと学生を含め3者で面談をする などをお勧めしております。 重要なことは 自社を知ってもらい、安心してもらうこと。 そのために、いかに親御さんを巻き込んだ フォロー活動をするかを意識して行ってみてください。 以上、内定辞退を防ぐために重要なことについて 紹介しました。 少しでもお役に立てれば幸いです。

synergy-admin

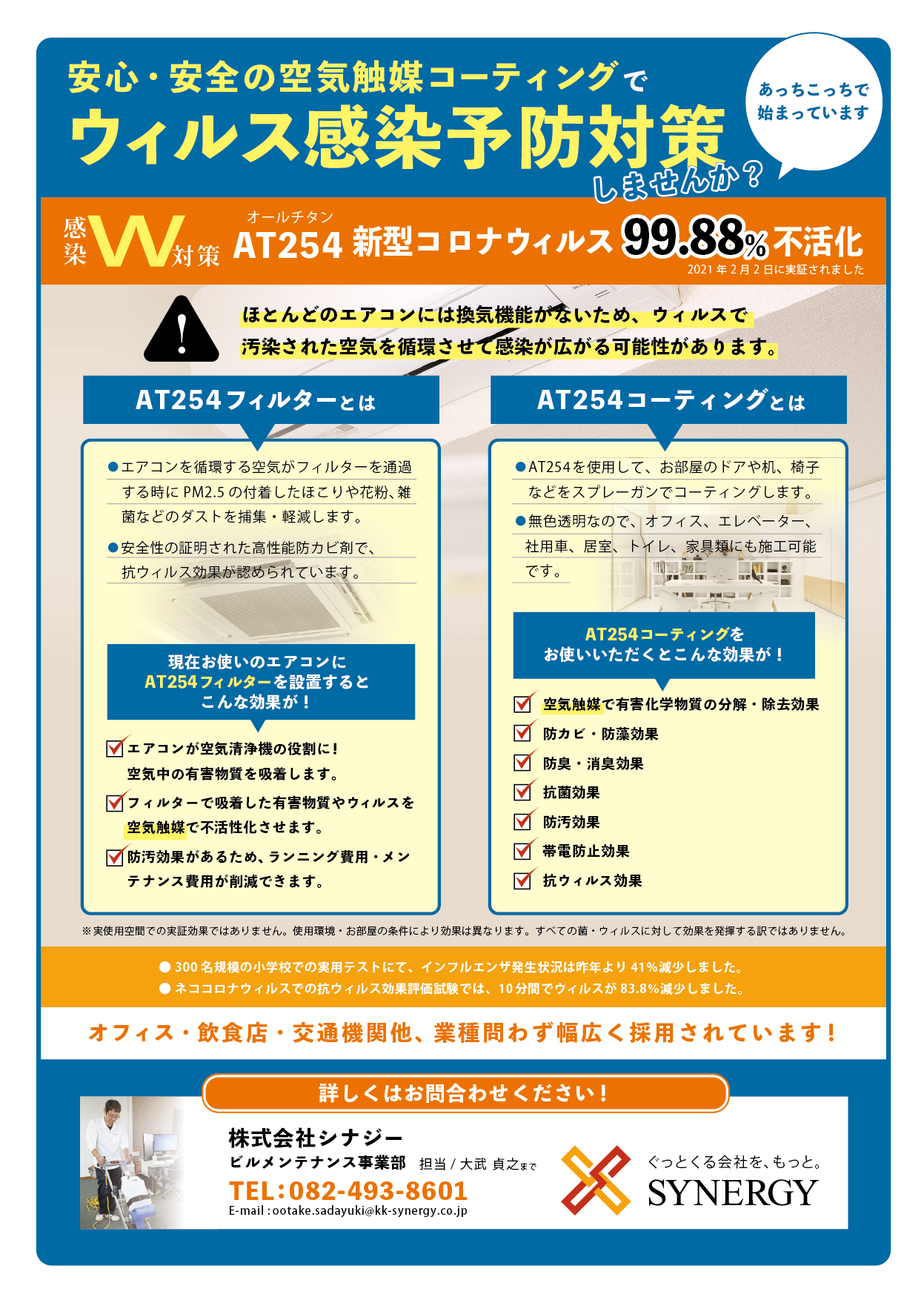

【清掃のプロによるwithコロナサポート エアコンフィルター&コーティング編】

前回の投稿から好評につき、 ≪ウイルス感染予防対策≫のサポートを追加でご紹介します。 新型コロナウイルス99.88%不活化実証あり!(2021年2月2日) 《オールチタンAT254フィルター&コーティング》 こちらのサービスは以下の効果があります。 ①エアコンに特殊なフィルターを取り付けることで、空気中のウイルスやほこり、雑菌を減らします。 ②ドアノブや机、椅子といった人の手に触れる部分をコーティングすることで抗菌効果を付与します。 ※フィルター設置サービスとコーティングサービスは個別でのご依頼も承っております。 『AT254フィルター設置』 通常ほとんどのエアコンには換気機能がなく、ウイルスで汚染された空気を拡散させてしまいます。 しかし、エアコンにAT254フィルターを取り付けることで ☑エアコンが空気清浄機の役割を果たす! ☑ウイルスだけでなく、フィルターで捕まえた有害物質を弱体化させる! ことができます。 また、フィルターには防汚効果があるため メンテナンス費用を削減できるのも特徴の一つです。 『AT254コーティング』 無色透明の液体を人の手に触れやすい箇所にスプレーすることで長期的に下記の効果を期待できます。 ☑有害化学物質の分解除去 ☑防カビ効果 ☑防臭、消臭効果 ☑抗菌効果 ☑防汚効果 ☑帯電防止効果 人体・環境に無害なことが実証されている成分を活用しているのでコーティング後も安心して施設、オフィスの利用ができます。 ぜひ今のうちにコーティングをされてみてはいかがでしょうか? ≪お問い合わせは下記にお願いします≫ 担当:大武 貞之 電話:082-493-8601 Mail :ootake.sadayuki@kk-synergy.co.jp ※お電話でお問合せの場合は「withコロナサポートが気になった」という旨お伝えください。 ≪過去お問合せ事例≫ オフィス内備品消毒、敷地内自動販売機消毒、公共施設内消毒、工場内消毒、飲食店内消毒etc..

synergy-admin

中小企業の考えておく人事制度の5つのルール

昔、とある大物政治家がこんなことを言っていました。 「世の中は白と黒ばかりではない。 敵と味方ばかりではない。 その間にある中間地帯が一番広い。 そこを取り込めなくてどうする。 真理は常に中間にある」 「テキトーにやっておく」というのは 「手を抜いていい加減にやる」という意味で 使われることが多いです。 ただ「テキトー(適当)」を辞書で引くと 「ある状態や目的などに、 ほどよく当てはめること」とあります。 人事制度も同じで 何が「テキトー」なのかを 社長自身の頭で考えることが 中間の真理に近づくのではないかと思います。 人事制度は教科書やセオリー通りに 真面目に取り組めば 常に複雑かつ難解なものになっていきます。 たくさんの会社で 人事制度の取組みを見てきました。 とても苦労されている姿を見てきました。 その中で共通することを 書かせていただければと思います。 自社固有の「テキトー」にたどり着くための ルールだと認識いただければと思います。 【ルール1】目に見えない部分を見る努力をする 経営をするに当たり「目に見えるもの」と 「目に見えないもの」があります。 実は見える部分や把握できる部分より、 見えない部分が大切であることが多いです。 見えるところも大事ですが、 見えない部分(裏側・深層)を 見る努力をする必要があります。 【ルール2】人事の常識を忘れ、自分の頭で考える 世の中にある人事制度の 教科書的なものをまずは疑いましょう。 まずは自分の頭で考えて制度構築していきましょう。 中小企業には論理だけでは語れない 複雑な関係性があると思います。 どこかでうまくいっている「手法」は 自社には当てはまりにくいことを 前提に考えましょう。 【ルール3】シンプルは常に善、複雑は常に悪 より正確性を求めるがゆえに、 専門家は複雑なことをするのを好みます。 しかし複雑なものであればあるほど、 現場への浸透は難しくなります。 シンプルなものがベストです。 【ルール4】現場の人間同士がぶつかり合って真剣な対話をする 組織で起こる問題の大半が コミュニケーション不足に起因しているといえます。 人事問題に限らず経営問題は、 みんながありたい姿を共有し 問題点を見える化し、 状況を知る人同士が真剣かつ腹を割って 対話することで局面を打開できます。 対話することなく制度を構築することはできません。 まずは対話しましょう。 【ルール5】制度・ルールを考える際、人間の本性に重きをおく 制度やルールを考える際は常に 人間の本性を大切にする方がうまくいきます。 人間の本性とは喜びや悲しみ、 快不快について理解して 物事を進めるということです。 人間が持っている良心を引き出し、 喜びの獲得や痛みの緩和に向けた 制度設計することをおすすめします。 以上の5つルールにのっとり 自社の評価制度の構築をおすすめします。 コンサルタントを入れれば 出来上がるかもしれませんが、 会社の成果には繋がりにくいかもしれません。 経営者が真剣に向き合い 本気で制度構築する姿勢を 社員に見てもらうことが必要です。

synergy-admin