ALL

樋野 竜乃介の記事

費用をかけない集客手法を考える

広報活動はお金をかけずに自社ブランドや自社商品を広める良い手段です。 無理に広告宣伝費用をかけなくても、 広報の工夫によって集客につなげることができます。 今回は広報活動のアイデアを具体的に紹介します。 メディアに取り上げられるためのポイント 広報活動にはさまざまな方法があります。 SNSで広めたり、クチコミを作るなど、 さほどお金をかけなくても広報は可能です。 そんな中、特に活用したいのはメディアです。 たとえば新聞に掲載されると、数十万人の目に触れることになりますし、 テレビで紹介されると数百万人の目に映ることとなります。 メディアに取り上げられるには、商品やサービスに季節感があること、 ニュース性があること、地域性に富んでいることが重要です。 まずはこれらの内容について考えてみましょう。 季節感があること 商品やサービスに季節感を出すことは広報をする上でとても重要です。 旬の食材を使った飲食店や、年中行事に合わせたイベント、 流行ものを取り入れたサービスなどがその典型です。 メディアは常に旬の情報を発信しようとしていますので、 季節感のある商品サービスはメディアの目に 止まりやすいという事情があります。 ニュース性があること ニュース性も重要です。 どれだけ季節感のある商品やサービスを提供したとしても、 ありきたりなものでは、わざわざメディアが取り上げてくれません。 メディアは視聴者や購読者に有益な情報を提供するように 努めているため、ありきたりなものだと有益とみなされにくいのです。 「日本唯一」「業界初」「他社にはない」などの差別化が重要です。 地域性に富んでいること 地域性のある商品サービスもメディアが好みます。 特に地域密着型のローカルメディアの場合は、 地域情報を探していることも多く、 場合によってはネタに困っているケースもあります。 そんな時に、地域性のある商品サービスがあれば、 取り上げやすいため、ぜひ地域性も意識してみましょう。 広報活動のアイデア集 広報活動の際に、季節感、ニュース性、地域性を意識するといっても、 具体的に取り組もうと思うといまいちピンと来ないかもしれません。 そこで、広報活動に役立つアイデアをいくつかご紹介したいと思います。 もちろん、ここで紹介する内容はあくまでも一例ですので、 これらのアイデアを参考として、御社の商品やサービスに合うように カスタマイズしていただければと思います。 四季折々のユニーク商品を作る 四季折々のユニーク商品は、季節感とニュース性を 意識した商品サービスです。 たとえば、桜や紅葉をモチーフにした商品や、 ハロウィンやクリスマスに合わせた商品などは、 季節感に溢れています。 そこに企業の個性が加わり、ユニークな商品サービスとなれば、 ニュース性を付け加えることが可能です。 地元の特産品やイメージなどを取り入れることもできれば、 地域性を加えることもできるでしょう。 あり得ない価格の商品を作る あり得ないような格安商品を使って宣伝するという方法もあります。 たとえば売れ残り商品や話題となりそうな商品を集め、 話題作りのツールとするのです。 あえて目玉商品を一定期間格安にして注目を集めることで、 メディアの目に止まる可能性も考えられます。 一時的であっても、値段を下げることに抵抗を感じるかもしれませんが、 広告宣伝費用をかけるより効果性が期待できますので、 検討してみると良いでしょう。 ただし、どんな商品をいくらで販売すれば話題になるのか しっかり考えることが重要です。 やみくもに値引きすれば良いというものでもありません。 テーマを絞り込んだサービスを提供する テーマの絞り込みも重要です。 たとえば「田中さんしか参加できないツアー」 「35歳しか申し込みできない結婚相談所」 「アオリイカ専用の釣具屋さん」などテーマを限定することで ニュース性が増します。 テーマはニッチであればあるほどニュース性が増すほか、 ニーズのあるテーマであれば、集客も同時に見込むことができるでしょう。 広報活動はお金をかけずに商品サービスの宣伝ができる良い方法ですが、 やみくもに広報をしていても、意味がありません。 効果的に広報活動を行うには、季節感やニュース性、地域性を 意識してみてください。 弊社が毎月開催している、 社長の学校「プレジデントアカデミー」の 8月のテーマは集客力です。 できる営業マンや社長による属人的な営業から、 誰でもできる集客の「自動化」にシフトチェンジするための 3つのステップと8つのツールを解説します。 セミナーの詳細・お申し込みはこちらから >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/500897/

樋野 竜乃介

インナーブランディングと企業価値の高め方

経営者は、企業価値をブランディングによって高めようと考えることがあります。 確かにブランディングは重要ですが、対外的なブランディングを意識するあまり、 社員がブランディングを意識しておらず、外面だけが良いという会社もあります。 社員が企業価値を認めていない会社は、いずれ世間から評価されなくなるでしょう。 今回はインナーブランディング(社員に対してのブランディング)の 重要性や効果、必要なことについて紹介します。 インナーブランディングが持つ3つの重要性 ①社員の働きがいに影響する インナーブランディングは、社員の働きがいに影響します。 自社に誇りを持っている社員と、自社に諦めを感じている社員は、 どちらがしっかりと働いてくれるでしょうか? インナーブランディングの成否によって、 社員のモチベーションに大きく影響を及ぼしますので、 対外的な広告と同じくらい、社内的なブランディングも重要なのです。 ②社外への噂が広まる 経営者の中には「社長は孤独なものだから、社員から嫌われても構わない」と 考えている人がいらっしゃいますが、この考え方は少々危険です。 経営者を嫌っている社員は、会社自体に不満を持っていることが多いため、 自社に対してマイナスイメージがあります。 そして、社員には家族や友人がいて、SNSのアカウントも持っています。 社員による噂が対外的に広がる可能性があります。 ③採用活動に直結する インナーブランディングができていると、採用活動にもその影響が直結します。 悪いクチコミの多い企業は、受験者数も少なくなりますし、 その分、採用活動費もかさんでしまいます。 逆に、良いクチコミが多い企業や、社員が活き活きと働いている企業であれば、 受験者にもその雰囲気が伝わるでしょう。 良い人材は良い雰囲気の企業に集まるため、インナーブランディングは重要なのです。 インナーブランディングの3つの効果 ①商品サービスが向上する インナーブランディングができていると、商品サービスが向上する傾向があります。 たとえばリッツカールトンのような一流ホテルを想像していただくと、 そのホスピタリティーの高さが伝わってくるかと思います。 リッツカールトンは、「クレド」という理念やミッションを持っており、 社員が共有しています。 誇り高い企業で働く社員は、自分自身も誇り高く働き、 結果的に商品サービスが向上するのです。 ②顧客満足度が上がる 商品サービス力が上がると、自ずと顧客満足度が上がります。 また、自社ブランドにそぐう顧客が集まってくるため、 顧客の質も上がりやすくなります。 クレーマーのような顧客や、無理難題を押し付けてくる顧客を、 ブランド力によって撃退することができるでしょう。 ③離職率が下がる インナーブランディングの良いところは、離職率が下がるというところにも表れます。 離職率が高い企業は、常に求人募集をしており受験者からも問題があると思われやすくなり、 採用活動の経費が割高となります。 離職率が低ければ、余計な経費を払う必要がなくなるため、 日ごろの企業活動に専念することができるでしょう。 インナーブランディングに必要な2つのこと ①自社ブランドの分析 インナーブランディングをしようにも、そもそも自社の企業価値を理解していなければ、 インナーブランディングのしようがありません。 まずは自社がどのような企業であり、どこを目指すのか、 どんな顧客と取引したいのかを分析してみましょう。 いいかえれば、「理念」「ビジョン」「マーケティング」の3つの要素を 最初に検証する必要があります。 自社の姿が分かれば、戦略が立てやすくなるため、必ず取り組むべき内容です。 ②システムによる業務効率化 インナーブランディングで重要なことは、社員が快適に働くことです。 業務に無駄が多ければ、社員の不満が高まり業務上のストレスとなる可能性があります。 そのようなことがないように、業務システムを導入して、 サクサク働ける環境を提供しましょう。 インナーブランディングは、会社の足元を固めるためにとても重要です。 社員から支持されていない企業は、足元から崩れてしまいます。 企業価値と社員が考える価値は類似するものとして、 手を緩めずに取り組む必要があるでしょう。 プレジデントアカデミー7月のテーマは「ブランディング」です。 小さくてもファンに囲まれる会社になるための方法をご説明します。 気になる方はこちらから詳細をご確認ください。

樋野 竜乃介

ビジネスモデルの見える化とイノベーション

常日頃「イノベーション」という言葉を耳にすると思います。 もう聞き飽きたという方もいれば、自社でイノベーションを起こしたいと 試行錯誤していらっしゃる方、様々かと思います。 今回はビジネスモデルキャンバスを用いて、 自社の“ビジネスモデル”を整理したうえで、 どの構成要素でイノベーションを起こす方法を考えていきます。 ビジネスモデルキャンバスとは? ビジネスモデルキャンバスとは、「ビジネスモデルを記述、 ビジュアライズし、評価、変革するための共通言語」と 定義されています。 要するに、ビジネスモデルを「見える化」し、 イノベーションするために用いるツールです。 ビジネスモデルキャンバスは、 4つの領域(顧客・提案価値・インフラ・資金)をカバーする 9つの構築ブロックで構成されています。 そして、この表の要素は相互に連携しています。 9つの構築ブロック ①顧客セグメント(CS) このブロックでは、顧客がどのような人なのかを ニーズ・行動・態度などによってグループ化します。 このブロックで考えることは「誰のために価値を創造するのか?」です。 ②価値提案(VP) これは顧客セグメントの抱えている問題を解決し、 ニーズを満たすものです。 このブロックで考えることは「顧客にどんな価値を提供するのか?」です。 ③チャネル(CH) ここは顧客セグメントにどう価値を届けるか、 そしてどの方法で顧客とコミュニケーションをとるかの役割を担っています。 このブロックで考えることは、 「どのチャネルを通じて顧客セグメントにリーチしたいか」です。 ④顧客との関係(CR) このブロックでは企業が顧客セグメントに対して、 どんな関係を結ぶのかをはっきりさせます。 このブロックで考えることは「顧客セグメントがどんな関係を構築、 維持してほしいと期待しているのか」です。 ⑤収益の流れ(R$) これは企業が顧客セグメントから生み出す現金の流れを表しています。 このブロックで考えることは「顧客はどんな価値にお金を払おうとするのか」です。 ⑥リソース(KR) これは自社のビジネスモデルを実行するために必要な資産を表します。 物理的なリソースだけではなく、人的リソースや知的リソースなども含まれます。 このブロックで考えることは「価値を提案するのに必要なリソースは何か」です。 ⑦主要活動(KA) これ企業が経営を成功させるために行わなければならない 重要な活動をさします。 このブロックで考えることは「価値を提案するのに必要な主要活動は何か」です。 ⑧パートナー(KP) これは企業がさまざまな理由で構築しているパートナーシップを指します。 このブロックで考えることは「主要なパートナー・サプライヤーは誰か」です。 ⑨コスト構造(C$) このブロックは経営のもとで発生する、利益を生み出すのに必要な すべてのコストです。 どのリソースにお金がかかっているか、 どの主要活動にお金がかかっているかと考えます。 このブロックで考えることは 「ビジネスモデルにおいて特有の最も重要なコストは何か」です。 コンビニを例にビジネスモデルキャンバスを作成すると、 以下のようになります。 翔泳社『ビジネスモデル・ジェネレーション』を基に筆者作成 ビジネスモデルが「見える化」できたら、ブロックをつなげて考えてみてください。 全体でみる時の考え方としては、顧客セグメント・価値提案・パートナーが主軸で、 間にある4つのブロックは主軸を結ぶ架け橋と考えると分かりやすいかと思います。 そして最終的には表の左側のブロックがコスト構造に、 右側のブロックが収益の流れにつながります。 このビジネスモデルキャンバスをうまく活用することができれば、 いま自社のビジネスモデルのどこに新規性があって、 どこが競争要因となってしまっているのか、 どこをイノベーションできるのかを「見える化」することができます。 また要素同士に新しいつながりが生まれないか、 要素自体を一変できないかと考えてみることで、 他社との差別化のカギが見つかるかもしれません。 製品・サービス単位でも作成することは可能なので、 ぜひ試してみてください。 弊社が毎月開催している 社長の学校「プレジデントアカデミー」6月のテーマは 「ポジショニング」です。 競合他社との差別化を進めるための3ステップと それを実践するためのポイントをお伝えします。 少しでも気になったという方は、 こちらより詳細をご覧ください。

樋野 竜乃介

あなたの会社を「ひとこと」で言うと?

成功している会社にはミッションがあるというのは、 有名な話です。 実際に、「ミッションがある会社」と「ミッションが無い会社」の 収益を調べたところ「1.76倍」の差があったという研究結果もあります。 しかも、これは「黒字企業どうし」の比較。 「赤字企業」も含めると、その差はもっと大きくなります。 ミッションを「ひとこと」で表したものを 「企業スローガン」といいます。 このスローガンは、まさに「会社のキャッチコピー」 大きな広告費をかけるのが難しい、小さな会社にとって 魅力的な企業スローガンは、ひとつの広告にもなります。 (詳しくは後半でご説明します) 自分の力で、ひとつの広告塔がつくれるのなら、 つくらない手はありませんよね。 魅力的なキャッチコピーをつくるのに必要な能力は 次の3つだとされています。 1.商品理解:50% 2.常識:30% 3.クリエイティビティ:20% どんなコピーライターでも、最も時間をかけるのは 「商品理解」の部分です。 なぜなら小さな会社のスローガンを考える際には、 「難しい表現」を使うことは好まれません。 必要とされるのは「わかりやすさ」と「シンプルさ」です。 そのため、小さな会社の企業スローガンを考える際は、 特に「どれだけ会社を理解しているか」が重要となります。 小さな会社の企業スローガン 茨城県にある小さな調剤薬局〈やまぐち薬局〉さんは、 「相談できる『くすりやさん』」を 企業スローガンとしています。 「企業スローガン」と聞くと、 大きな会社のものが、頭に浮かぶかもしれません。 例えばナイキ社の「JUST DO IT!」などは、 すぐに思い出せますね。 ただし、このようなメッセージは 莫大な広告費をかけ、CMなどを通して 「繰り返し」伝えているからこそ、 「会社」と「メッセージ」が結びついているもの。 小さな会社が、このような 「カッコイイ」スローガンを打ち出しても、 いったい、何をやっている会社なのかわかりません。 小さな会社に必要なのは、 「誰に、何をしている会社なのか?」 「どんなことを目指しているのか?」 「他社とどこが違うのか?」 を、シンプルに表すことです。 「相談できる『くすりやさん』」のように、 シンプルで、どんな会社なのか?が 伝わるものを目指しましょう。 そのために、まず必要なことが、 「自社のことを深く知る」ということです。 自社を理解するためにオススメの“裏ワザ” 自社を俯瞰し、理解を深めるのはなかなか難しい作業です。 意識的に「時間と機会」をつくらない限り、 普段の仕事の中で改めて「自社をよく見てみよう」と 思うことは少ないでしょう。 特に創業直後は、取り組まなければならないことが多く、 ついつい後まわしにしてしまいがちです。 そこでオススメなのが補助金を申請すること。 「え、補助金?」と意外に思われるかもしれません。 ポイントは補助金の申請時には、 事業計画書をつくり込む必要があるということです。 そして、その事業計画をもとに 融資の担当者に「想い」や「自社のこと」「今後の成長戦略」などを 伝えなければならないのです。 「誰かに、わかりやすく伝える」ためには、 自社のことを深く知る必要があります。 自社を俯瞰し理解を深めるために、 事業計画書をつくる作業はうってつけと言えます。 専門家のアドバイスを受けながら、この過程を行うことで、 自社への理解が一気に深まります。 創業したての会社には「ひとことで言う力」が必要 成功している会社には、ミッションと、 それを「ひとこと」であらわす企業スローガンがあります。 企業スローガンとは「会社のキャッチコピー」のこと。 魅力的なキャッチコピーづくりに必要なことの 50%は「商品・会社の理解」です。 自社を深く理解するためには、事業計画づくりがオススメ。 補助金を申請すればさらに、事業計画書づくりが 一石二鳥のアクションとなります。 創業したての会社は「自分たちはどんな会社なのか?」を わかりやすく伝える必要があります。 そのとき、魅力的な企業スローガンは、 あなたの会社にとって、大きな力となります。 ぜひ自社のことを、じっくり しっかり考える時間を取って、 「企業スローガン」をつくってみてください。 弊社で毎月開催している 社長の学校「プレジデントアカデミー」の今月4月のテーマは 「ミッション」です。 会社の軸になる経営理念・ミッションについて 作り方や活用方法をお伝えします。 少しでも気になった方はこちらより詳細をご覧ください。

樋野 竜乃介

最大150万円!まだ間に合う小規模事業者持続化補助金 〜HP作成からWEB会議システムの導入、チラシの作成まで〜

皆様は小規模事業者持続化補助金 (コロナ特別対応型)は ご存知でしょうか?? この補助金は、新型コロナウイルスの影響を乗り越え、 持続的な成長を目指そうとしている 小さな会社やお店(法人・個人問わず) を対象とした補助金です。 新たな販路開拓・生産性向上に必要な経費の 一部を補助することが可能です。 まず、対象となる事業者に関してですが、 ①商業・サービス業(宿泊・娯楽業を除く) 5名以下 ②サービス業のうち宿泊業・娯楽業 20名以下 ③製造業その他 20名以下 になります。 そしてコロナ対応に関する投資額が 全体の6分の1以上であれば、 今回の補助金の申請対象になります。 コロナ対応に関する投資は以下の3つになります。 類型A型 サプライチェーンの毀損への対応・・・補助額:2/3 →顧客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと。 例:他社の休業に伴い、製造できなくなった製品を自社で製造するための機械設備の導入費。 類型B型 非対面型ビジネスモデルへの転換・・・補助額:3/4 →非対面でサービス提供するビジネスモデルへ転換するための投資。 例:HP改修費、ポスティング用チラシの作成費用、テイクアウト用メニュー試作開発費 類型C型 テレワーク環境の整備・・・補助額:3/4 →従業員がテレワークを実践できるような環境を整備すること。 例:WEB会議システムの導入費、クラウドサービスの導入 ※複数の対象となる経費が複数の類型に合致する場合、 ②または③の類型が含まれていれば、3/4の補助率になります。 これらの項目が投資額の1/6以上であれば、 最大で100万円の申請ができます。 さらに、 屋内運動施設、バー、カラオケ、 ライブハウス、接待を伴う飲食店 の業界であれば、さらに50万円を 上乗せして申請することが可能です。 また、2020年2月18日まで遡って、 発生した経費を申請することができます。 この補助金の締め切りは 2020年10月2日までとなっております。 申請には経営計画を作成することが 必須となるため、早めの準備が必要です。 その他にも 小規模事業者持続化補助金(コロナ特別対応型)と 合わせて申請できる事業再開枠という10割補助される 補助金もあります。 ぜひ、これらの 補助金に関して質問などございましたら、 お気軽にお問い合わせください。

樋野 竜乃介

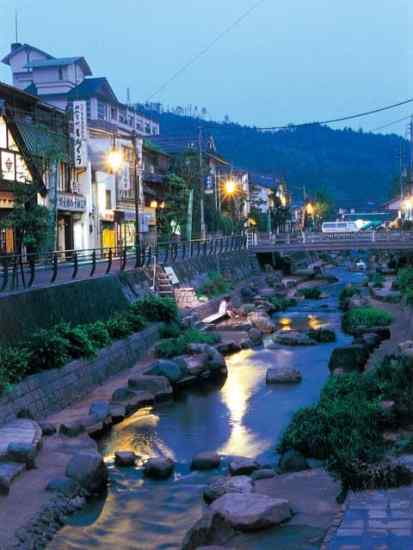

”ムダ”を省くと生産性は上がるのか? 〜温泉で感じたおもてなし文化〜

みなさま、こんにちは!! 毎週日曜日を担当しているひのりゅうです。 盆休み明けて約1週間が経ちました。 連休明けの仕事だったからか、ものすごく疲れが溜まったように感じました。。。 そこで!! 先日の休みに島根県松江市にある玉造温泉に行ってきました!! 実は私温泉がとても好きでして、、、 大学時代からよく温泉に行っておりました。 友達と行くことはもちろん、1人で行くこともありました(笑) 今回は寂しく1人で玉造温泉に行って参りました。 皆さま、玉造温泉はご存知ですか? 玉造温泉は出雲国風土記や枕草子に名前が登場するほど古い歴史を持っており、 美肌の湯としても有名な温泉です。 そのような温泉に入り、今週の仕事の疲れを癒すことができました。。。 さて、 玉造温泉に行って感じたことなのですが、 とにかくおもてなしの心がすごいなと感じました。 従業員の方のお出迎えやお見送り、 玉造温泉全体の温泉街の雰囲気など 入浴以外にも様々な工夫が施されていました。 調べてみると、 温泉総選挙2017において 玉造温泉は”おもてなし特別賞”という賞を受賞していました。 それほどまでにおもてなしに関して強みを持っているのですね。 さて、 このおもてなしですが温泉に入るという目的だった場合に なくても困らないものです。 温泉に入ることが目的なら 極端に言えば受付などの接客を全て機械化してしまい、 省力化、省人化してしまえば今問題視している生産性を少しでもあげることができると思います。 しかし、このおもてなしがなかったらどうでしょう? どこか味気ない温泉に感じるのではないでしょうか? 極力省人化されたスマートな温泉より、 昔ながらの人間味溢れる無駄が多い温泉街の方が 多くの人が行きたいと感じるでしょう。 このことから 無駄をなくす≠生産性の向上であることが分かります。 もちろん、 無駄をなくす(省人化など)ことで生産性の向上に繋がるケースもあるかと思います。 しかし、無駄をなくすことだけが生産性の向上に繋がる訳ではない。 時には、 あえて無駄を付け足すことで生産性の向上に繋がることもあると思います。 ”省くところは省く、付け加えるところは付け加える” 特に飲食サービス、エンターテインメント業界においては いかに無駄を生み出し、楽しんでもらうか、喜んでもらうかを考える方が 生産性の向上に繋がるかもしれませんね。 今回の温泉で色々な学びがあったのでブログで共有させていただきました!! 【田舎あるある】 ”異常に広い駐車場” 田舎は人が少ないため、多くの土地が余っています。 前回のブログにも紹介しましたが、1人に対しての 土地の所有面積はとても広いです。 これは駐車場にも顕著に現れています。 特にコンビニの駐車場はとても広いコンビニが多い。 店舗の何倍もの面積の駐車場があるコンビニは島根県には多く存在しています。 そのため、長距離トラック運転手の休憩場所としても利用されています。 駐車場がないコンビニが存在することが 初めて大都会(自分にとっての)に行った島根出身者にはとても驚きでした。。笑

樋野 竜乃介

やりたいこと20を書きました!

こんにちは! 日曜日担当のひのりゅうです!! 皆さま、お盆はどのように過ごされましたでしょうか? 実家でゆっくり過ごされた方、旅行に行かれた方、仕事の方 さまざまおられたと思います!! 僕は関西の方に旅行に行ったり、 実家がある島根県で友人に会ったり、 家族とゆっくり過ごしたりとても有意義な時間を過ごしました!! そして多少時間に余裕があったので、 小濱部長が紹介してくださった“LIFE“というものを書きました! これは名前の通り、自分の人生を書き綴るもので 人生の夢、やりたいこと、行った国や場所、人生設計など 様々なことを書き留めることができます!! 今回はこの本に書いた「やりたいこと20」を紹介します!! やりたいことや夢を書いたり、言ったりすると脳のRASという機能が働き、 それを叶えるための情報が自然と入ってくるようになるそうです。 ぜひ今回の「やりたいこと20」を実行できるように頑張ります!! ※以下、やりたいこと20リスト ⒈母校の廃校を活用したイベント ⒉無人島生活 ⒊世界の民族と暮らす ⒋船舶免許取得 ⒌シェアハウス、民泊 ⒍プログラミング学ぶ ⒎起業する ⒏K君と幼児向けの事業をする ⒐学校を作る 10.ギターを弾けるようになる 11.死の体験プログラムを受ける 12.独立リーグを作る 13.ロードバイクを買って旅をする 14.地元特産品の岩のりの事業拡大 15.知り合いをかき集めてパーティーをする 16.花火大会開催 17.農業をする 18.美術館に行く 19.海外旅行(場所未定) 20.大学の仲の良い3人でまた楽しいことをする もし、実行するにあたりアドバイスなどありましたら、 していただけると嬉しいです!! また一緒にやってくれる方も絶賛大募集です!笑 【田舎あるある】 “広大な土地を所有” 田舎では当然ではあると思いますが、 1世帯の土地の面積がとても大きいです。 2つの家を所有していたり、 山を所有していたり。 その土地で様々な活用をそれぞれがしています。 特に多いのは農業です! おそらくほとんどの家庭が農業をやっているのではないでしょうか。 やりたいこと20にも書いているように 自分も農業をやりたいなと密かに思っております。 シナジーの社員の勝谷さんが農業をやっておられるので、 今度聞いてみようと思います!

樋野 竜乃介

高校生に対するキャリアに関する授業を終えて

皆さん、こんにちは!! 毎週日曜日の担当をしています、ひのりゅうです!! 大学時代、地域活動やキャリア教育に興味があり、 島根県の行政の方々にご紹介いただき、さまざまな活動に 参加させていただいておりました。 実は島根県、現在教育に関して全国的に注目を集めており、 島留学や島根留学など、県外から島根県の高校に入学する学生も 近年増加してきております。 そんな島根県で先日、行政の方々とのご縁もあり、 高校生の前でキャリアについてお話させていただきました。 お話させていただいたことは 後藤さんのブログにも以前登場したクランボルツの計画的偶発性について。 「キャリアの8割が予期しない出来事や偶然の出会いによって決定される」 ということにお話させていただきました。 福祉科の高校生、普通科の高校生、1〜3年生の学生、男子、女子と さまざまな学生が参加してくれました!! さまざまな学生がいた中で、 将来がすでに決まっている学生、まだ漠然と考えている学生、 全く決まっていない学生など境遇などもまたさまざまでありました。 そんな中でどういう話をすればよいか、どういう風に進めればよいか すごく難しかったです。 中にはあまり話が理解できていなかった学生もおり… やはり、事前に学生の情報やゴールを設定しておくべきだと感じました。 どのような参加学生がいるのか。 この話は特にどのような学生をターゲットにしているのか。 最後にターゲットの学生にどのような状態になってほしいか。 Soup Stock Tokyoではターゲットのペルソナを徹底的に考え、 その1人のペルソナに対する商品を徹底的に考えているそうです。 ペルソナの情報は何十もの情報があるとか。 (この話は弊社サービスのプレジデントアカデミーで詳しくお話するので 興味ある方はぜひご参加ください!!) やはり事前にしっかりと準備することが重要であると改めて感じました。 今回のプログラムは冬にも開催される予定で、 次回も参加させていただくことになりました! 今回のプログラムの反省を生かし、次回につなげていきたいです!! 【田舎あるある】 “余暇が多い” 田舎は遊ぶところも少なく、 残業時間が短いため、 余暇の時間が都会に比べて、めちゃくちゃあるみたいです。 私の出身である島根県では 全国で1番余暇が長い都道府県らしいです。 多趣味の人が多く、 農業をする人、バンドを組む人、何かの習い事をする人。 自分もいろいろな事にチャレンジしていきたいですね!!

樋野 竜乃介

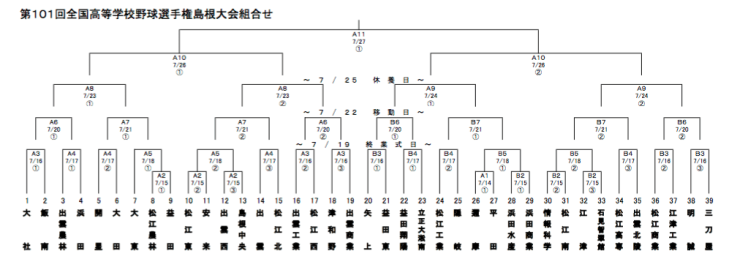

頑張ってしまうこと

こんにちは、 毎週日曜日を担当しております、ひのりゅうです!! ようやく梅雨も明け、蒸し暑い日が続いていますね!! 皆さま、熱中症などには十分お気をつけくださいませ。 さて、夏といえば高校野球!!笑 各地で甲子園を目指し、熱戦が繰り広げられています。 私もかつては甲子園を目指し、毎日練習に励んでおりました!! 高校時代は 今よりも若々しく、引き締まった体でした… あの頃が羨ましい…笑 思えば、高校の時は本当に毎日野球ばかりの日々でした。 朝、7時半には学校へ行き、授業が始まるまで練習をし、 毎授業の合間には体づくりのため、おにぎりやプロテインを飲み、 昼食は“2リットルタッパー”に米もしきつめ、吐きそうになりながら食べていました。笑 ※2リットルタッパーイメージ写真 そして、 放課後も部活動、全体練習が終わってからも トレーニングジムに通ったり、グラウンドに残り練習したりと 基本的には家に帰るのは23時すぎることがほとんどだったような気がします。 ロクに勉強もせずに、ひたすら野球野球の日々でした。 それだけ練習していて、大した結果も実力もなかったので よほど才能がなかったのでしょう。笑 それを許容し、サポートしてくれた家族には感謝しかないです。 さて、 今考えればそのような生活は考えられないし、 すごい体力だったなと思います。 ただ、当時を振り返った時に さほどしんどいというイメージはありません。 おそらく、 野球に夢中になっており、自然と頑張ってしまっていた状態だった のだと思います。 これは仕事においてもとても大事なことだと思います。 よく仕事は好きなだけではダメで、 それよりも向き・不向きの方が大事だと言われます。 たしかにどれだけ好きでも それに対する能力がなければ生活成り立たせることはできません。 しかし、 その仕事に対し夢中になることができなければ いくらその仕事に向いていても 大きな成長にはつながらないこともまた事実ではないでしょうか。 スポーツにおいても センスだけの選手は限界があると言われるのも同様だと思います。 なので、 その仕事に向いているかという要素にプラスして、 その仕事に夢中になれているか、 気づいたら頑張ってしまっているという状態であるかどうかも 非常に重要ではないかと考えます。 ビジネスにおいて結果を残している人々は おそらくみんなそのような人たちなのではないでしょうか? 一般の人から見たらすごく働いているように見えるけど、 当人たちは別にそうとは思っていない。 好き<夢中 向き・不向きに加えて このことを考えてみても面白いのかもしれませんね!! 【田舎あるある】 “広がる噂話” 田舎では、すぐに噂話が広がっていきます。 「あの人、最近ケガをしたらしいよ」とか 「最近あの人とあの人が付き合ったらしい」など、 世代関係なく、すぐに情報が出回ります。 なので、「もうその話出回ってるの!」 といつも驚かされます。笑

樋野 竜乃介

常識を疑う 〜 雇わない経営〜

皆さん、こんにちは!! 毎週日曜日を担当しております ひのりゅうです!!! 皆さま、先週の大雨は大丈夫でしたでしょうか? 梅雨前線と台風が重なったみたいで、多くの雨が降りました。 くれぐれも土砂崩れなどの2次災害にはお気をつけくださいませ。 さて、先日弊社では 採用プレミアムセミナー「さよなら会社経営〜人と社会の本質が変わる時〜」 を広島、岡山で開催致しました。 ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございます。 そのセミナーの中で、 境目研究家である安田佳生氏のお話がとても印象的でしたので 本ブログにてご紹介させていただきます!! 安田氏は「雇わない経営」というテーマでお話していただきました。 最初にテーマを聞いた時、何を言っているんだと思ってしまいましたが、 最後にはとても納得させられるお話でした。 結論としては 「雇用形態から契約形態へ変える」ということでした! 現在日本では少子高齢化に伴い、労働力の減少が問題とされています。 その問題を解決するべく、 外国人の雇用促進を行ったり、定年の引き上げを行ったりしています。 しかしそれ以上に問題なのは生産性だと思います。 先進国の中で日本は生産性が低く、(先進7カ国で最下位) いくら労働力があっても生産性が低いため、 人件費が重荷となり、最悪の場合、赤字経営に陥ってしまいます。 以前は大量生産大量消費の時代だったため、 どんどん人を雇って生産すればどんどん売上げが上がりましたが、 今はそれでは解決できなくなっています。 そのため、 人材難の中で人を雇うことができたとしても 生産性が低ければ、人件費だけが増し、利益を上げることができません。 結果的に人を雇用することが会社を苦しくするということを 安田氏は述べておられました。 その解決策として 雇用ではなく、契約。 つまり、業務を個人に依頼し、 業務の報酬として、対価を与えるということを述べておられました。 この形態だと固定給はかからないため、 業務を依頼しただけ利益を得ることができます。 イメージとしては 会社の中にフリーランスが多数存在するイメージでしょうか。 (言葉では矛盾しているように思うかもしれませんが、、) この話を聞いた時、とてもハッとさせられました。 人手不足の解決策=雇用というのが当たり前(常識)になっていたため、 どうすれば雇用を増やせるのかばかり考えていました。 常識の思い込みの力はすごいなと感じさせられました… とても視野が狭くなるんだなと。 常識を疑うことの重要性に改めて気づかされました!! 【田舎あるある】 “コンビニがコンビニじゃない” コンビニといえば、 気軽に行けて、24時間ずっと営業しているイメージがあると思います。 (最近は24時間営業が問題となっておりますが、、) しかし、田舎では 24時間営業しておらず、 コンビニは車で行くところという感じです 笑 歩いて行くということは考えられません。笑 車で15〜20分くらいはかかっていました。 なので、免許を持っていない時代は コンビニには1人では行けず、 何かやるせない気持ちになっていたのを思い出します。笑

樋野 竜乃介

業務ミスの見える化と再発防止の仕組み作り

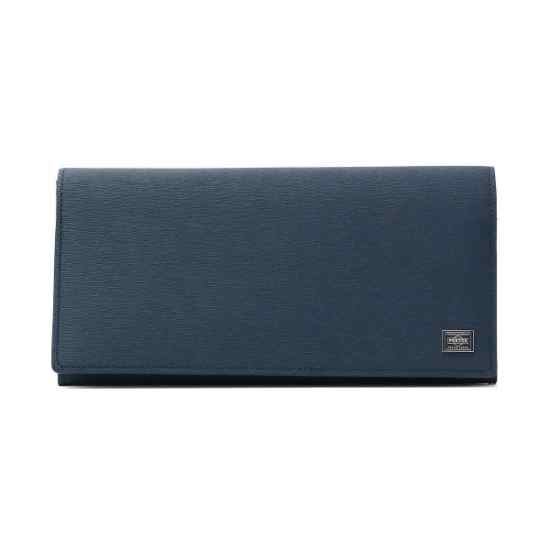

7月も中旬になりました!! ただ、ぐずついた天気が続き、まだまだ梅雨明けは遠そうですね。 私ごとではありますが、 先日財布を紛失してしまいました。 財布の中には現金だけでなく、 キャッシュカード、クレジットカードや保険証など さまざまなものが入っており、 停止手続きや再発行など大変苦労いたしました。 もし、財布を見つけた方がおられましたら、 ご一報いただけると嬉しいです。 ちなみに財布はポーターというブランドであり、紺色の長財布です。 さて、 ではなぜ財布を無くしてしまうのでしょうか? 財布は落し物ランキングで2018年1位になっております。 財布をなくす理由としては 無意識的に財布を置いているからが大半の理由であるようです。 思考しなくても感覚的に出来たりする(ルーティンワーク)のように 毎日のようにしている行動ほど注意深く観察せず、感覚で動いてしまう ことが人間にはあるようです。 財布もその行動の1つであり、 財布を置くという行為自体がルーティン化してしまっています。 そのため、 置いた場所がどこか思い出せず 財布を紛失してしまうみたいです。 ソフトバンクコマース&サービスの調査結果によると、 30歳になるまでにおよそ90%の人が財布を紛失しています。(n=500) この結果から一定の人だけではなく、 大半の人が財布をなくしていることが分かります。 ではどうやったら財布をなくさないようになるのか。 やはりそれは仕組みや決まりごとを作ることが重要であると思います。 財布であれば置き場所を必ず決めるといった対策が有効でありそうです。 これは組織や仕事においてもとても重要であると考えます。 仕組み化は誰でもできるようになることがメリットではありますが、 同時に誰にでも起こりうるミスをなくすことができると思います。 今回の財布をなくすという行為は誰にでも起こりうるミスの1つです。 この行為はその人の性格的な面ももちろん起因する部分ではあると思いますが 大半の人にあてはまる特性であり、仕組みに問題があると考えます。 仕事においても 誰にでも起こりうるミスはその仕組みに問題があり、 その仕組みを改善することでミスを減らせる要因になります。 なので、 ミスが起こりやすい業務の仕組みを どれだけミスの起こりにくい業務の仕組みへ変えるかが重要です。 そのために 業務のミスをどれだけ吸い上げるかも重要です。 そもそもミスを共有する仕組みがあるか、 起こったミスを見える化できているか。 経営者や役員と一般社員では仕事の視点が違います。 なので、 一般社員などの現場で働く視点をどれだけ吸い上げるかもとても 重要であると思います。 業務ミスの見える化とミスの怒らない仕組み作り。 財布を失くした経験から、 改めて2つの重要性に気づかされました。 【田舎あるある】 “家には鍵をかけない” 田舎の人は基本的に鍵をかけることはありません。笑 家に滞在中はもちろん、 外出する際もかけない家もあります。 なので、 空き巣被害も割とあります。笑 空き巣被害が広まると鍵をかけるようになりますが、 時間が経つと元どおり。 今考えれば不思議な習慣でした。笑

樋野 竜乃介

戦わずして勝つ

皆さん、こんにちは! 毎週日曜日担当のひのりゅうです( ̄∀ ̄) さてさて、 7月に入り、私には思い出深い季節になりました… 実は私、小学2年生から大学生までずっと野球をしておりました!! 父親の影響で野球を始め、約15年間野球を続けております。 今はどこのチームにも所属しておらず、 野球はずいぶんしておりません… もしこのブログを読んでおられる方で 野球をやっておられる方がおられましたら誘っていただけると嬉しいです!! 一応自己最速で球速140km以上投げれますので、 多少なりともお役には立てると思います!笑 話を戻しますが、、 この季節、実は高校野球では 甲子園につながる夏の予選が始まります!! もう始まっているところもあれば、 これから始まるというところもあります。 自分も甲子園を目指し、日々練習をしていました! (残念ながら甲子園には行けませんでしたが…) なのでこの季節は高校のころを思い出すのです。 全国の球児たちが憧れの舞台を目指し、戦う。 負けたら終わりの戦いでは多くのドラマが生まれ、注目されます。 しかし、各都道府県で代表を決めるので どうしても都道府県ごとに参加校の数に差が出てしまいます。 私の出身地島根県では約40校が大会に参加します。 対する広島県では約100校。 1番参加校の多い神奈川県では約200もの高校が参加します。 そして1番参加校が少ない鳥取県では約25校ほどです。 数にすると本当に分かりやすいのですが、 各都道府県ごとにこれほどまでに参加校に差があるのです。 甲子園までの試合数でいうと、 神奈川県:最大8試合 鳥取県:最大5試合 となります。 そして過酷なのは試合数だけでなく、 他校の偵察も大変になります。 高校によっては他チームの試合を毎試合ビデオで撮り 分析するチームもあるので参加するチームが多いと それほど分析も大変になります。 そうなるとやはり、 ライバルがあまりいない(参加校が少ない)場所は 甲子園に行ける確率が高くなるということです。 実際に過去20年間のデータで見てみると、、 神奈川県では甲子園出場校が6校 なのに対し、 鳥取県では甲子園出場校が9校でした。 ライバルが少ない場所では 様々なチームが甲子園に出場しています。 これは他の事象でもとても大事なことであると思います。 ビジネスにおいては 他社がやっていないことをやり、ブルーオーシャン戦略を取ること。 組織においては 他者にはない能力・価値を見出し、自分の役割を明確にすること。 時に世間では、多くのライバルと競争して勝つことに対する美化が大きいことがあります。 たしかに相手に勝ち、1番を取ることは素晴らしいことではありますが、 “戦わずして勝つ”。 こういう考え方も重要であると考えます。 スポーツにおいても、ビジネスにおいても 勝つために戦わないという選択肢を選ぶことが 時には重要かもしれませんね!! 【田舎あるある】 “町が動物園” 田舎では動物園に行かなくても様々な動物に出会えます! 私は今まで 鹿、イノシシ、猿、リス、きつね、うさぎ、いたち などなど 多くの動物に遭遇しました。笑 もちろん全て野生です! ちなみに海が近くにあるのですが、 中学の時、私の町の海にイルカも訪れました!! エピソードとしては 猿に追いかけられた友人がいたり、 部活中、グラウンドに鹿が乱入してきたり…笑 改めてすごいところに住んでいたなとおもいます。笑

樋野 竜乃介

不完全が価値(勝ち)になる!?

皆さん、こんにちは!! 毎週日曜日を担当させていただいておりますひのりゅうです( ̄▽ ̄) 6月も最終日となりましたが、 広島県もようやく梅雨入りしジメジメとした日々が続いております。 梅雨入りし、湿度が高くなったので除湿して就寝したところ 乾燥のためかノドがやられ、風邪を引いてしまいました…笑 皆さんも除湿のやりすぎによる風邪には十分気をつけてください!!笑 さてさて、 そんなジメジメとした天気を吹き飛ばすグッときた出来事があったので 今日はその話をご紹介していきたいと思います!! ”古巣浜田市へ“ 先日の休日に用事があり、島根県浜田市へ行って参りました! 島根県浜田市は私の母校である島根県立大学があります。 ちょうどその時に島根県立大学の軽音楽部のライブがあったため、 用事ついでに軽音楽部のライブにもお邪魔させていただきました!! 大学時代軽音楽部には所属しておりませんでしたが、 友人が複数所属していたこともあり、大学時代から何度か 軽音楽部のライブを見に行っておりました。 今回見に行ったライブでも何度か見たことのある方々が 演奏を披露していました!! 基本的にはオリジナルではなく、コピーバンドが多いため、 自分が知っている曲もあり毎回楽しんで見させてもらっています。 もちろんプロではなく、アマチュアであるため ミスもあったり、実力的に劣る部分もあったりすると思います。 それでも見に行くのはなぜでしょうか? (ちなみにプロのバンドライブは1度も見に行ったことはありません!笑) ”不完全なものが価値になる“ アマチュアだからこその良さがあるためだと思います。 例えば、 前よりも上手くなっているという成長過程がみれたり、 プロより身近だからこそその人の背景や頑張りをみれたり、、 今回見に行った軽音楽部のライブには 大学時代からの知り合いも出演していましたが、 その知り合いが緊張しながら、間違えながらも 一生懸命やっている姿にはとても心をうたれました。 それは その人の今までの頑張りや、背景などの物語を 知っているからこそだと思います。 現在はそういうコトに対する価値が以前よりも高くなっている気がします。 例えば、 クラウドファンディングというサービスであったり、 showroomなどのネット配信サービスであったり。 クラウドファンディングの支援者の中には 純粋にリターン品がほしくて支援した人もいると思いますが、 ほとんどのユーザーや支援者が モノではなく、コトに対して価値を感じたからだと思います。 目に見えない、見えづらい価値。 今回の軽音楽部のライブを見に行き、 改めてそういう価値の素晴らしさに気づきました!! もちろん、 役に立つ、利用できるといったリターンを見込んだ 有用性のある価値も重要ではあると思いますが、 この人だからとか共感に対して応援してくれる 価値を感じてくれる人間になっていきたいものですね!! 弊社シナジーでも 「集めるのではなく、集まる」という言葉をよく言われます。 有用性と内面の価値の両方を磨いて、 自然と集まる魅力ある会社、ひのりゅうを目指していきます!! ちなみに、、、 “島根県立大学軽音楽部”とYouTubeで調べたら動画が出てきますので、 気になった方はぜひ見てみてください!! https://m.youtube.com/channel/UCujJrDfNcExJJIJ5HivPR1w/videos?disable_polymer=1 【田舎あるある】 “脅威の車保有率” 田舎では公共交通インフラが整っておりません。 バスが数時間に1本しかなかったり、電車が1時間に1本だったり。わら ちなみに僕の地元は 電車なし、路線バスは2時間に1本 でした。笑 そのため、基本的な移動手段は自家用車です。 1世帯1台は当たり前、複数台持つ家庭も珍しくありません。 ちなみに僕の実家は5台の車がありました 笑 自分も最近車を買ったので、 実家に住んでいたら車保有は6台になっていました。笑 それほど田舎にとっての車は必需品であり、必要不可欠なものです。 早く何らかのインフラが整ってくれることを願います。

樋野 竜乃介