ALL

すべての記事

オハマの海外活動体験記

こんばんは。 今日はおはマンデーですね。 お盆はいかがでしたでしょうか。 私はシンガポールに行ってきました。 なんでシンガポールということをよく聞かれます。 特にシンガポールに行きたい!というわけではなく 実は今まで海外に行ったことはありませんでした。 大学時代は旅行が趣味で旅行はよく行っていたのですが 自分は日本から出るつもりはないと宣言していました。 社会に出ていろんな勉強をしてみると日本だけでは知らないことばかりで 知識を話すだけではなくやはり体験したいという思いが4、5年前から芽生えるようになりました。 昨日のひのりゅうのブログにあったLIFEで一番最初に書いたものは海外に行きたいということを一番最初に書きました。 一番最初はどこでもよかったのです。 最初は深センに行こうと思っていましたが、ちょっとビビり 観光客も多いシンガポールに行くことにしたのです。 シンガポールは本当に華やかでした。 建物すべてがとてもカッコよくて、人を惹きつける作りになっているなぁと感動しました。 Salesforce 英語が全く話せないので、タクシーの運転手さんに目的地を英語で説明して 目的地より徒歩で20分くらい離れたところで降ろされて、歩いたのも良い思い出です。 台風で広島に帰れず、2泊しましたが、すべて空港がタクシー代とホテル代を負担してくれました。 なんて観光客に優しいのかと思いました。 一番印象に残ったのは働く人の笑顔で、とにかく楽しみながら働いているなぁと感じました。 関わったのは接客業の方がほとんどでしたが・・・ 観光名所しか行っていないので、細部まではわかりませんが、雑だなぁと思う部分と楽しそうだなぁと思う部分がありました。 雑だなぁと思ったのは 英語が分からなければ舌打ちされたり、お皿にまだ少し残っていたのに皿を下げられたり。。 楽しんでるなぁと思ったのが 歌いながら働いていたり、口笛を吹きながら仕事をしていたり、従業員同士で常に話をしながら仕事してて急にハイタッチしたり・・・ 日本のおもてなしは世界に比べるとレベルが高いというのはよく聞く話ですが なぜ外国はそうではないのか。 色々な疑問が出てきました。 外国の人が多い中、一見さんが多いので、そうするのかもしれません。 しかし、3日目くらいから雑だなぁと感じることはなくなりました。 それが当たり前なのだと思っていたのです。 それより単純にシンガポールの町並みに感動しておりました。 本当に国を上げて、外国から人が来たいと思わせる仕掛けというのがすごいなぁと思いました。 最先端という感じはしなかったですが、町並みが綺麗でなによりも建物がかっこ良いですね。 一気にファンになってしまいました。 シンガポールのマクドナルドはタッチパネルでとても分かりやすく、選択後「あなたにオススメのメニュー」みたいな形で出てきて感動しました。 キッチンを見ると、踊りながら作っていたことがとても印象深いです(笑 今回はお盆の日記形式になってしまいましたが、来週からしっかりアウトプットしていこうと思います。 ◎今後の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:集客力 広島県: 2019年08月28日(水) 18:00〜21:00 岡山県: 2019年08月29日(木) 18:00〜21:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/183220/ ★ミッション経営の基本 広島: 2019年08月26日(月) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/182316/ ★2代目社長が40歳までに知っておくべき「社長の基本」 広島①: 2019年08月20日(火) 14:00〜16:00 広島②: 2019年09月04日(水) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/186568/ ★ブランディングの基本~小さな会社が顧客を魅了する戦略~ 広島県: 2019年09月12日(木) 14:00〜16:00 岡山県: 2019年09月13日(金) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/199016/ ★経営の仕組み化 in 岡山~社長が現場を離れるための基礎基本~ 岡山県: 2019年08月30日(金) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/174982/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

やりたいこと20を書きました!

こんにちは! 日曜日担当のひのりゅうです!! 皆さま、お盆はどのように過ごされましたでしょうか? 実家でゆっくり過ごされた方、旅行に行かれた方、仕事の方 さまざまおられたと思います!! 僕は関西の方に旅行に行ったり、 実家がある島根県で友人に会ったり、 家族とゆっくり過ごしたりとても有意義な時間を過ごしました!! そして多少時間に余裕があったので、 小濱部長が紹介してくださった“LIFE“というものを書きました! これは名前の通り、自分の人生を書き綴るもので 人生の夢、やりたいこと、行った国や場所、人生設計など 様々なことを書き留めることができます!! 今回はこの本に書いた「やりたいこと20」を紹介します!! やりたいことや夢を書いたり、言ったりすると脳のRASという機能が働き、 それを叶えるための情報が自然と入ってくるようになるそうです。 ぜひ今回の「やりたいこと20」を実行できるように頑張ります!! ※以下、やりたいこと20リスト ⒈母校の廃校を活用したイベント ⒉無人島生活 ⒊世界の民族と暮らす ⒋船舶免許取得 ⒌シェアハウス、民泊 ⒍プログラミング学ぶ ⒎起業する ⒏K君と幼児向けの事業をする ⒐学校を作る 10.ギターを弾けるようになる 11.死の体験プログラムを受ける 12.独立リーグを作る 13.ロードバイクを買って旅をする 14.地元特産品の岩のりの事業拡大 15.知り合いをかき集めてパーティーをする 16.花火大会開催 17.農業をする 18.美術館に行く 19.海外旅行(場所未定) 20.大学の仲の良い3人でまた楽しいことをする もし、実行するにあたりアドバイスなどありましたら、 していただけると嬉しいです!! また一緒にやってくれる方も絶賛大募集です!笑 【田舎あるある】 “広大な土地を所有” 田舎では当然ではあると思いますが、 1世帯の土地の面積がとても大きいです。 2つの家を所有していたり、 山を所有していたり。 その土地で様々な活用をそれぞれがしています。 特に多いのは農業です! おそらくほとんどの家庭が農業をやっているのではないでしょうか。 やりたいこと20にも書いているように 自分も農業をやりたいなと密かに思っております。 シナジーの社員の勝谷さんが農業をやっておられるので、 今度聞いてみようと思います!

樋野 竜乃介

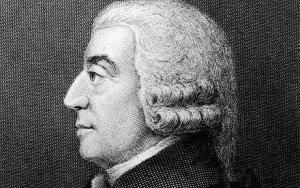

アダムスミスが説く一流の条件とは?

人間は周囲から認めてもらいたい、肯定されたい、と常に思っていて、同時に批判、否定されたくない、とも思っています。アダム・スミスはこれらを人間の本質的、しかも最大の欲求だと考えていました。 その最大の欲求を満たすために他人に認められようと正しい行動をし、間違った行動をしないように自分を律します。 規則や法律でがんじがらめにされなくても人間が正しく生きようとするのは、社会から是認されたいという根本的な欲求があるからなのです。 しかしこの是認を求めるあまりに、本来は賞賛されないような結果に終わった時でも表面を取り繕うとする人が出てきます。 ここに一流と二流を分ける差が出ます。 一流は内なる声に従い、正しく強く行動する。 二流は、世間の評価を得たいがために、自分と周囲を欺き、浮つく。世間の評価を得ることを最重視し、本質を見失ってしまいます。 では具体的にどう違うのかをイチローのエピソードを交えて説明します。 8年目のシーズンで5年連続の首位打者という偉業を成し遂げていたイチロー選手は、いつものようにバッターボックスに立ちピッチャーからのボールを容易にとらえ三遊間を飛んでいくボールをイメージしながら走り出したが、結果はボテボテのセカンドゴロ、にもかかわらず一塁を駆け抜けたイチローは今までにない感覚を覚え、にやりと笑みを浮かべました。それは何故か? イチローはこの打席を通じて自分で納得いかなかったバッティングフォームの課題解決法は発見出来たからです。 側から結果だけ見ればこの打席は凡打ですが、ヒット1本打つよりも今後につながる課題解決の方がずっと価値があることをイチローは分かっていたのです。 表面的には凡打で世間から認められなくても、自分自身からの評価に真摯に向き合い、本質を見ているイチローからは大成功だったのです。表面的な称賛に踊らされず、反対に世間から評価されなくても自分で満足できるから彼は一流たりえるのだと思います。 周りの声に耳を傾けることも必要ですが皆さんは自分の声にも耳を傾けているでしょうか? 自分の中で貫かなければならないことはなんでしょうか?今回の記事を通じて、そういったことを考えるきっかけになればと思います。 最後に思いっきり休暇を充実させるために知っておいて欲しい言葉を紹介して終わります。 「明日死ぬと思って、生きなさい。永遠に生きると思って、学びなさい。」 これはガンジーの言葉です。明日死ぬと思えば、やりたかったことは今日全てやってしまおうという気になるのではないのではないでしょうか。全力で遊び、そして学びましょう。 それでは良い休暇を。

広報シナジー

【自由と責任と裁量】

みなさんこんにちは 「人生に無駄なことはない」を 身をもって体感しております中田です。 終業後、今週のブログネタに困っていた私に 某本部長のSさんが 「これを速達で出しに行くといいネタが思いつくよ」 と言いながら郵便物と500円を渡してきました。 ありがとうございます。 いい気晴らしになりました。 本日のテーマは自由についてです。 皆さんは、自由という言葉にどんな印象をもっていますか? そもそも自由(じゆう)とは、他からの強制・拘束・支配などを受けないで、自らの意思や本性に従っていることをいう、哲学用語です。(wokipediaより) 言論の自由、自由民権運動、自由主義 などなど自由は歴史の中で勝ち取られてきた 人間に平等に必要なものという認識が強いと思います。 しかしながら 自由は必ずしもポジティブなものとは限りません。 哲学者サルトルの有名な言葉に 「人間は自由の刑に処せられている」 というものがあります。 人間は自由であるがために 全ての行動が自分の責任になってしまう ある意味で罰を与えられているような状態にあるという意味です。 物や情報にあふれた現代では 選択肢が膨大になりました。 自分の好きなものが選びやすいという点では素晴らしいことです。 しかしそのおかげで、私たちは 適切なものを選択する責任を負いました。 私はあまり優柔不断な方ではないのですが 就職活動という自由の中で 何度も悩み悶えました。 そう考えると 人間は自由ではない方がいいこともあるのです。 例えば、新人に裁量が多い会社というのは 何をするのも自由で喜ばれると思われがちですが。 実はその責任の重さから離職に繋がるケースも多いのです。 就職3年以内の離職理由のトップが仕事へのストレスであることを考えると 新入社員を自由にし過ぎることも考えものかもしれません。 私もお客様からアポイントをいただく際は いつでも大丈夫ですと言わず 来週、今週のように 少なからず絞った形で聞くことにしています。 いつでもだと選択肢が無限大でしんどいですからね。 【今週の何切る?】 さてさてやってまいりました。 先週の模範解答です。 東一局 自分は東家 ドラは6マン 4巡目でした。 正解はピンズの4です。 受け入れ枚数の多い順に並べると 多い方からマンズの6、ピンズの4、ソーズの8(5)です。 マンズの6はドラですし、 これだけ形がいいところから切ってしまうのはもったいないです。 ソーズの8切りは受け入れ枚数で ピンズの4切りに及びません。 またテンパイ時の待ちの良さで比較しても ピンズ4を残した場合ピンズの3、ピンズの5が来れば両面待ちになりますが ソーズの8を残せばソーズの7、ソーズの6が来れば両面待ち、 またソーズの4が来ると3、6、9の3面待ちになります。 これらを踏まえて、 答えはピンズの4です。 さて今回の問題です。 東一局 自分は西家 ドラは西 4巡目です。 選択肢は4つですね。 どんな理由で何を切るでしょうか? 考えてみてください。 また来週お会いしましょう。

広報シナジー

評価の定量化

こんにちは。 木曜日担当の徳永です。 前回に続き、評価制度について記載致します。 今回は、「評価の定量化」についてです。 みなさんは、そもそも「定量化」が何かご存知ですか? 確認しておきましょう。 定量化:大量の量的な側面に注目し、数値を用いた記述などを行うこと。 では、評価を定量化するにはどうすればよいでしょうか? まずはじめに思いつくのが、成果の定量化。 弊社では、8-10月の四半期で達成する成果を上司が決定します。 これは、今期の計画から逆算してひとりひとりに合わせて作成します。 例えば、新人であれば《社内のマニュアル作成30件》のような形です。 作成した数値に合わせて、 評価基準もいくつかの段階があり、実際の成果によって四半期の評価が決定していきます。 成果の定量化以外にも、しっかりと評価すべき点があります。 それが、行動の定量化です。 行動の定量化は、 定められた成果に対してどのような行動をどれだけ行い、達成に向けて活動をするのか 予め決めておくことで、行動を定量的に評価していきます。 この行動は、 対象社員と上司が話し合いを行いながら、決定していきます。 この行動の定量評価があるのとないのとでは、 社員のモチベーションや成果の再現性に大きな違いが出てきます。 成果に向けて前向きに社員が取り組めるようにするためにも、 また会社として再現性のある仕事ができるよう社員を教育するためにも 行動の定量評価というのは非常に重要になってきます。 例えば弊社では、 成果:マニュアル30件 だとした時に、 行動:週ごとに3件のマニュアルを作成するため、水曜日の11:30~12:00をマニュアル作成の時間とし3件のマニュアル作成を行います。 のような形で決定してきます。 ぜひ皆さんも、行動の定量化に挑戦してみてはいかがでしょうか。 では、今週はこれで失礼致します。

徳永裕斗

やってみないことには、わからない

暑い日々をお過ごしのみなさま、 こんにちは。 最近、新しい通り名をつけてもらった後藤です。 その名も『カレーの妖精』 つけてくれた彼女が言うには、 「『カレーの女王』っていうのも思いついたけど、 後藤さんは女王って柄じゃない」 とのことです。 地に足がついていないということでしょうか? それとも威厳の問題? いろいろと思うことはありますが、 カレーの妖精を今後ともよろしくお願いします。 さて今回は隔週連載にすると決めた、 「なんでその仕事を選んだの?」特集の第3回です。 カリスマ美容師→クリーニングマスターに続き、 3人目に取り上げるのは、スーパー検査員Kさん。 彼女は弊社シナジーの派遣スタッフとして、 日夜(常夜勤ですが)製品の品質を守っています。 Kさんがうちの面接に来てくれたのは、2年前の春でした。 当時は東広島市外に住んでいたKさん。 なぜ引っ越してまで働こうと思ったのか、 聞いてみました。 後藤「あらためて、なんで派遣スタッフとして うちで働こうと思ったんですか?」 Kさん「うーん、まずは実家を出ようと思って、 知り合いのいる東広島で仕事を探してたんだよね」 後藤「なるほど、場所から絞っていったんですね」 Kさん「あとは正社員以外の仕事がよかった」 後藤「あ、正社員は選択肢から外してたんですか?」 Kさん「そう、正社員として働いたこともあったけど 自分には合わないと気づいちゃった」 後藤「性に合わない(笑)」 Kさん「だから、派遣の仕事をネットで調べてみたんだよね」 後藤「そこで、うちの求人を見つけた?」 Kさん「そうそう!」 後藤「やっぱり時給が高い仕事を探してたんですか?」 Kさん「いや、ほどほどのところ」 後藤「ほどほど」 Kさん「時給が高すぎると、キツイ仕事の可能性が高いし 逆に低すぎると生活できないからね」 後藤「意外と手堅い・・・」 Kさん「失礼な!(笑)それで、シナジーをネットで調べた」 後藤「調べたんですか!?」 Kさん「意外と手堅いでしょ? 調べてみると、評判も悪くなかったから応募してみたの」 後藤「そこで出会ったのが・・・」 Kさん「後藤さん!」 後藤「ありがとうございます」 Kさん「実際、気が合うのか話しやすかったのも決め手だったかなー」 後藤「まじですか!!今度、カレーごちそうしますね」 Kさん「さすがカレーの妖精」 後藤「想像以上に恥ずかしい・・・ 結局はフィーリングで決めたんですか?」 Kさん「調べた上でのフィーリングだね!」 後藤「なるほど」 Kさん「仕事ってやってみないと、わからなくない?」 後藤「たしかに」 うちで頑張ってくれているKさんの仕事選びについて、 話を聞いてわかったことはひとつ 実際に働くことでしか、わからないものもある ということだったように思います。 Kさんにとって、正社員としての働き方は 窮屈で魅力を感じられないものだったというのです。 福利厚生や安定という利点を理解していても Kさんが別の働き方を選んだのは、 正社員として働いた経験があってのことです。 たしかに、転職に失敗するということは 大きな痛手になることが多いと思います。 家族がいる方であれば、なおさらです。 それでも、その仕事を選んで実際に働いてみることでしか 得られない経験・気づきが必ずあるはずです。 それでは、また来週。

後藤真紀子

【超域オンリーワンフォーラム②】

一月一酒。8月は群馬より、高井株式会社「巌」特別純米酒を買いました井垣です。 7月の栃木県「姿」が純米吟醸で非常に甘く感じた分、今回はすっきりとした純米酒にしました。 さて、今回は、 「茂木健一郎の超域オンリーワンフォーラム」 の公聴レポートの続きです。 茂木健一郎さん・西田二郎さんと各企業とのトークセッションは、大きく3つのテーマを元に進んでいた印象です。 ・若手社員の活躍 ・会社の技術と将来 ・これから入ってくる新入社員に求めるもの 各企業が話すそれぞれの考え方や創り出す価値、話の至る所で、プレジデントアカデミーのミッションやポジショニングと重ねながら聞いていました。 若手社員の活躍については、土台こそ違えど僕も負けてられないなと、刺激をもらえました。 その後は懇親会へ。 懇親会は、1部の参加者からランダムに選ばれて異業者交流会みたいになるイメージをはさていたのですが、参加者は大学生がほとんどでした。 どちらかというと企業説明会のような場で、社会人1年生の僕は少し肩身が狭く感じました。 ただ、そんな懇親会では各社の人事担当者様のお話を伺えたので、その中から最も驚いた話をご紹介します。 株式会社サタケの話です。 農業×ITをキーワードに、様々な農機を開発しているサタケ。 技術分野や農業市場の展望についても伺いましたが、僕が驚いたのは福利厚生への取り組みでした。 なんと、夏季の基本休日を隔週で水土日の週休3日制としているのです。 理由は暑いから。 なんとも斬新な理由です。 毎日が休み明けか休み前となるので、社員にも好評とのこと。 一昨年から始められたそうで、始めは月曜を、昨年は金曜を隔週休日にしたのですが、取引先メーカーとの兼ね合いなどで休日取得率が低かったと言います。 より多くの社員が休めるよう今年は水曜日に隔週休日を導入しているそうです。 仕事は回るのか。 そんな質問が参加学生の多く見受けられました。 僕もそう感じたうちの一人です。 そこは何かでカバーする仕組みがあるのかと思いきや、いただけた回答は「割り切る」。 誰かが体調を崩した。 インフルエンザになった。 その場合、現場でなんとかそこをカバーすることはできますよね。 仕事を抱えてる側の立場でも、翌日や後日にリスケして仕事をするでしょう。 ならば、それを平日休みにしても可能ではないか?という考えから始まったのです。 さらに、どの仕事をマンパワーで行い、何が機械でもできる作業か、 堀江さんも仰っていましたが、ほとんどの仕事はやらなくていいことばかりというのを具体化している良い例だと思いました。 今回は感想文のようになりましたが、もし超域オンリーワンフォーラム広島の第二弾があれば、そこに取り上げられるほどの企業になりたいなと感じた次第でした。 そして最後にサプライズが。 エレベーターの中で、西田二郎さんとお話をすることができ、直接今日の感想を伝え、さらには名刺交換をさせていただけました!! フォーラムで受けた刺激や学び、頂いた名刺を見えるところに保管して、風化させないようにしようと思います。

藤原 幹雄

経営のPDCAを回す

こんばんは。 今日はおはマンデーですね。 毎日こんな暑さだと本当にキツイですね。 エアコンをつけずに過ごすという考えが全くなく 毎日フル稼働です。。 痩せるために運動ということを考えていましたが なかなかその行動には移せないものですね。 行動に移せないと言えば 経営計画を作ってそれを行えないのではないか と聞かれることがあります。 私は経営計画を策定するお手伝いをしていますが もちろん経営計画書は作っただけでは意味がありません。 私が経営計画を初めて、作ったのは22歳の頃でした。 当時は警備事業部に所属しており、上司の杉原さんに 入社して半年でしたが、「経営計画作ってみる?」の一言から始まりました。 すぐに「わかりました」と訳もわからず言った気がします。 後々に金融機関の方々が来ることを知り 焦ったのを覚えています。 今見ると目も当てられないくらいひどい内容だったと思います。 今でも謎な出来事でした。 経営計画書の「け」の字もわからない中 TSUTAYAに行き3冊くらい本を買って読んだ気がします。 色々と書いてありましたが、中期経営計画を立ててその逆算で1年後を考えるというところは一番しっくり来た覚えがあります。 発表はグダグダでしたが、今ではいい思い出です。 そこで得たことを生かして、自社の事業の経営計画を9年間作ってきました。 絵に描いた餅のように終わってしまった年もありました。 その時は反省しました。 しかし、全てが上手くいった年もありました。 なにが違うのか。 それはちゃんと振り返ることです。 PDCAを回すということです。 経営計画というP(プラン)を立てて、D(実行)するということなのです。 ただそれだけなのです。 しかし、その「それだけ」が難しかったりするのです。 よくPを忘れていると言うことが起こります。 そういえばそんなんあったっけっというような感じですね。 そりゃD(実行)もないですよね。 気づいたら1年が経ち・・・なかったことになっていくという。 それができないので経営計画書を作らないという経営者さんもいます。 それでは何を目標に頑張ればよいのでしょうか。 ミッションがあってそれに向かって頑張っているけど、数字はやらなくて良い。 ミッションなんか気にせず、数字だけ上げれば良い。 どちらかに偏っても良いのでしょうか。 やはり経営においてはそれらを両立する必要があると考えます。 むしろそれが経営の面白さではないのでしょうか。 キレイなままの経営計画書を持っていたら危険ですよ。 ボロボロになるまで使う。 振り返って、検証して、また実行。 そうすると強い組織になるのです。 ちなみに本日は上半期報告が社内でありました。 各事業部が発表します。 ◎今後の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:集客力 広島県: 2019年08月28日(水) 18:00〜21:00 岡山県: 2019年08月29日(木) 18:00〜21:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/183220/ ★ミッション経営の基本 広島: 2019年08月26日(月) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/182316/ ★2代目社長が40歳までに知っておくべき「社長の基本」 広島①: 2019年08月20日(火) 14:00〜16:00 広島②: 2019年09月04日(水) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/186568/ ★ブランディングの基本~小さな会社が顧客を魅了する戦略~ 広島県: 2019年09月12日(木) 14:00〜16:00 岡山県: 2019年09月13日(金) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/199016/ ★経営の仕組み化 in 岡山~社長が現場を離れるための基礎基本~ 岡山県: 2019年08月30日(金) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/174982/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

高校生に対するキャリアに関する授業を終えて

皆さん、こんにちは!! 毎週日曜日の担当をしています、ひのりゅうです!! 大学時代、地域活動やキャリア教育に興味があり、 島根県の行政の方々にご紹介いただき、さまざまな活動に 参加させていただいておりました。 実は島根県、現在教育に関して全国的に注目を集めており、 島留学や島根留学など、県外から島根県の高校に入学する学生も 近年増加してきております。 そんな島根県で先日、行政の方々とのご縁もあり、 高校生の前でキャリアについてお話させていただきました。 お話させていただいたことは 後藤さんのブログにも以前登場したクランボルツの計画的偶発性について。 「キャリアの8割が予期しない出来事や偶然の出会いによって決定される」 ということにお話させていただきました。 福祉科の高校生、普通科の高校生、1〜3年生の学生、男子、女子と さまざまな学生が参加してくれました!! さまざまな学生がいた中で、 将来がすでに決まっている学生、まだ漠然と考えている学生、 全く決まっていない学生など境遇などもまたさまざまでありました。 そんな中でどういう話をすればよいか、どういう風に進めればよいか すごく難しかったです。 中にはあまり話が理解できていなかった学生もおり… やはり、事前に学生の情報やゴールを設定しておくべきだと感じました。 どのような参加学生がいるのか。 この話は特にどのような学生をターゲットにしているのか。 最後にターゲットの学生にどのような状態になってほしいか。 Soup Stock Tokyoではターゲットのペルソナを徹底的に考え、 その1人のペルソナに対する商品を徹底的に考えているそうです。 ペルソナの情報は何十もの情報があるとか。 (この話は弊社サービスのプレジデントアカデミーで詳しくお話するので 興味ある方はぜひご参加ください!!) やはり事前にしっかりと準備することが重要であると改めて感じました。 今回のプログラムは冬にも開催される予定で、 次回も参加させていただくことになりました! 今回のプログラムの反省を生かし、次回につなげていきたいです!! 【田舎あるある】 “余暇が多い” 田舎は遊ぶところも少なく、 残業時間が短いため、 余暇の時間が都会に比べて、めちゃくちゃあるみたいです。 私の出身である島根県では 全国で1番余暇が長い都道府県らしいです。 多趣味の人が多く、 農業をする人、バンドを組む人、何かの習い事をする人。 自分もいろいろな事にチャレンジしていきたいですね!!

樋野 竜乃介

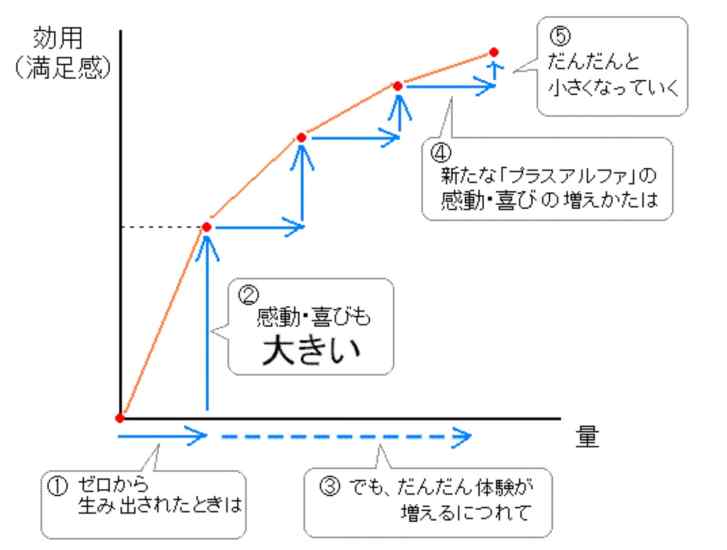

金は鋳造された自由である

宝くじの当選者は不幸になる、という話を聞いたことはありますか? これは限界効用逓減の法則があるからです。簡単に説明すると、人はその生活レベルや、そのモノをもって、いる状態になれてしまい当たり前と思う。という事です。 つまり自分の中で当たり前の基準が上がっているのです。この当たり前の基準を参照基準点と言います。 一度味わった贅沢から抜け出せず、かつての生活に戻せないため、借金を続ける人は多くいます。なので宝くじでお金持ちになっても最終的には借金苦で死んでしまう人がいるのです。 そもそも借金とは良いものなのでしょうか? 経済学的に考えると基本的に借金というのは全て悪い借金になります。 この場合の借金とは会社の経営や投資のためではなく、普通の消費活動のための借金です。 最近では「自己投資」としてセミナーへ参加したり、英会話教室へ通ったりするのにお金を払い、これはいい借金だ!将来への投資だ!と思う方もいるかもしれませんが、投資である以上は、それがいつになったらいくら返ってくるのかの見当がついていなければ意味がありません。 そのセミナーに参加して何を学び、どう行動するのか?そしてそのリターンはどのぐらいか?をしっかり考えなければ将来のリターンはあまり見込めないかもしれません。 それでは投資ではなく消費と同じです。消費が悪いわけではありませんが、自己投資といってリターンの見込みが無いモノに無理にお金をつぎ込んで借金地獄にはまってしまっては意味がないのでしっかり考えてお金を使いましょう。 将来が不安だからとにかく貯金して定年までに1000万円、あるいは2000万円、3000万円貯めれば安心かというとそうではないようです。 い 日本総合研究所の調査によると、70歳以上で亡くなった方の相続資産額は、平均で3354万円です。何故こんなに資産を抱えているのでしょうか? もちろん、家族のために意図的に残す人もいるでしょうがこの平均から考えれば残すというより使えなくて残っていると考えられます。 若い時は欲しいと思っていたお金も歳をとればお金の使い道が特になく、持て余してしまうのかもしれません。 お金とは本当に不思議なものだと思います。 最後にお金に直接関係がある話ではありませんが印象に残っている文章があるのでそれを紹介したいと思います。 (森鴎外 高瀬舟より一部抜粋) 「人は病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄がないと、少しでも蓄があったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄がもっと多かったらと思う。かくのごとくに先から先へと考てみれば、人はどこまで往って踏み止まることが出来るものやら分からない。」 中学生のときにこの文章始めて見た時に感銘を受けてそれ以来ずっと、どうすれば踏みとどまることが出来るのか?を考えていますが答えはまだ見つかっていません。 皆さんはその答えを見つけることはできているのでしょうか?もし見つけた人がいたらぜひ教えてください! 最後まで読んでいただきありがとうございます。 皆さんもお金に縛られるのではなく、お金と上手に付き合える方法を考えて行動に移すきっかけになれば嬉しいです。 それでは

広報シナジー

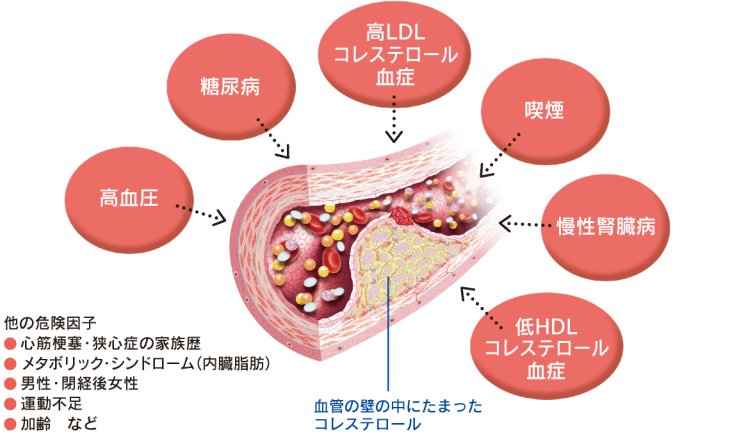

ネーミングに騙されるな?!悪玉コレステロール

先日の健康診断で 「要精密検査」を宣告されました、自称健康マニアの中田です。 普段から健康に気をつかっていたので この結果にはかなり驚きました。 私が引っかかったのは脂質の項目で、 不安になってとにかくいろいろ調べました。 なので本日は脂質、主にコレステロールについて紹介します。 皆様も健康診断を何度も受けられていると思いますので コレステロール値に敏感な方もいらっしゃるのではないでしょうか。 コレステロールには2種類あり HDLコレステロールと LDLコレステロールがあります。 HDLコレステロールは俗に善玉コレステロールと呼ばれ 細胞や血管に残っているコレステロールなどを 貯蔵庫である肝臓に運ぶ働きがあります。 対してLDLコレステロールは悪玉コレステロールと呼ばれ 細胞や末梢組織にコレステロールなどを運ぶ働きがあります。 このLDLコレステロールが多いと 血管にコレステロールが多く運ばれ、 余ったものが血管に蓄積しすることで 動脈硬化や高血圧を引き起こしてしまいます。 そのためLDLコレステロールは「悪玉」と呼ばれています。 しかし、悪玉と言われているコレステロールでも、 実は少ないと甲状腺の異常や肝臓の異常など 大きな病の兆候と呼ばれているのです。 私が健康診断で引っかかったのも LDLコレステロール(悪玉)が基準値より少なかったことが原因でした。 「悪玉」という名前からすると 悪の親玉みたいな感じで さも無いほど良いように見えてしまいます。 私はここにネーミングが持つ力を感じました。 「名は体を表す」 ということわざもあるように 名前が持つ力は絶大です。 なぜなら 「名前」「題名」というのは その物の総まとめのような存在であり 必ず最初に目にするからです。 商品やブログなどに興味を持ってもらうためには 商品説明や中身の文章よりも 始めに目にする「商品名」や「題名」の方が圧倒的に重要です。 そこで興味が持てなければ、 誰もその先の説明を聞こうとは思いません。 また始めの印象が悪いものになれば あとで覆すのは大変です。(心理学でいう、初頭効果・ハロー効果) そのため、名前を決めるときというのは その名前を見る人にどういう印象を持ってもらいたいのかを しっかり考えなければいけません。 また、ターゲットをグッと惹きつけなればなりません。 見た目がみすぼらしい人に 惹かれる人が少ないように 名前がしょぼいと その商品・サービス・会社・記事・広告に 惹かれる人も当然少ないのです。 ぜひ、ネーミングを鍛えましょう。 ちなみに健康診断で要精密検査の結果が出たあと 病院で詳しく話を聞いたところ 基準値から外れてはいるが 少しだけなので問題ないと言われました。 これからも健康マニアキャラを維持できそうです。 【今週の何切る?】 さてさてやってまいりました。 先週の模範解答です。 東一局 自分は東家 ドラは1ピン 4順目でした おそらくこの問題の答えは2つに分かれると思います。 1つはテンパイまでが1番早いピンズの7(4でも同じ) もう1つは最終形を両面待ちにすることを考えてのソーズの4 ピンズの7を切るメリットは単純にテンパイまでが早いです。 ただ待ちがピンズの9とソーズの4の待ち ソーズの8待ち ソーズの6待ち とどれも待ちとしてはあまり優秀ではありません。 しかし、ソーズの4を切っておくと ソーズの8が運良くくればソーズの3、6待ち たとえ来なくても、ピンズが4567と並んでいるので 3、5、6、8を引いて両面待ちが増える可能性も大いにあります。 好みの問題かもしれませんが、リーチというリスクを追うなら 点数も待ちも良くなるソーズの4切りが正解だと思います。 さて今回の問題です。 東一局 自分は東家 ドラは6マン 4順目です。 絶好のチャンス手です。 どうやってものにしましょうか・・・ それではまた来週お会いしましょう。

広報シナジー

評価制度とエンゲージメント

こんにちは、木曜日担当の徳永です。 今回は、《評価制度とエンゲージメント》について記載致します。 皆さんは《エンゲージメント》をご存知ですか? エンゲージメントとは、 「従業員のひとりひとりが企業の掲げる戦略・目標を適切に理解し自発的に自分の力を発揮する《貢献意欲》」のことです。 《エンゲージメント》には、 ①企業の方向性に対する理解 ②帰属意識 ③行動意欲 の3つの要素が含まれており、この《エンゲージメント》が低くなってしまうとやる気がわかず、成果にも影響が出てしまいます。 ここまで読んでいただいた方の中には、 「従業員満足度(ES)と同じことか。」 と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、ESとは異なります。 ESはあくまでも従業員がいきいきと働くことができる事を言い、企業業績の向上へ結びつきません。 なぜなら、どんなにESを高くしようとも人はその状況になれ、さらに高くすることを求めてしまうため、結局のところ自分たちの首を絞めるだけになってしまいます。 しかし、《エンゲージメント》は会社の方向性に対する理解をきちんと持つからこそ モチベーションを高く維持することができるのです。 では、《エンゲージメント》を高くするにはどのようにすればよいのでしょうか? 1つは、《評価制度の見える化》です。 なぜ《評価制度の見える化》が《エンゲージメント》を高くするのに役立つのかと言うと、 ・会社の目標を意識する足がかりとなる ・自分が会社に求められていることがわかり、自発的に考えることができるようになる ・達成か未達かが本人もわかるので、納得でき次回の行動意欲につなげることができる という点が上げられます。 しかし、注意していただきたい点もあります。 それは、 ・評価の定量化をしっかりと行う ・適性な評価設定を行い、被評価者に評価設定の基準を聞かれた際に答えられるよう論理的に設定を行う。 ・被評価者としっかりと話をする機会を設ける ということです。 注意点をしっかりと抑えた上での運用で、今いる社員の《エンゲージメント》上昇そして業績アップを目指しましょう。 次回は、さらに詳しくこの評価制度について記載致します。

徳永裕斗

働きたくない

3日カレーが続いても、ご機嫌な子どもだった後藤です。 むしろ、日に日に減っていくカレーを見て 切なさを感じていました。 いまだに冷凍庫の中にあるカレーが減っていくと、 補充をしたくて仕方がなくなります。 スパイスには依存性があるのでしょうか? さて今回は例の特集、ではなく・・・ 「働くことに悩んだ時におすすめの本」を紹介します! 「なんでその仕事を選んだの?」特集は、 隔週でお送りします。 ネタ切れではなく、そうゆうものだと思って あたたかく見守ってやってください・・・ 今日取り上げる本はこちら! 山田ズーニー著 『「働きたくない」というあなたへ』 これ以上ないくらいストレートですね。 私がこの本を読み始めた時も、 「働きたくない」と思っていました。 しかも、就職活動が始まった時期に。 それで、よく仕事やキャリアについて語れるな、 と思われるかもしれません。 自分でもそう思います。 ただ、よくよく当時のことを思い返すと 「働きたくない」というよりは 「働けるわけがない」という方が 正しいかもしれません。 どの企業説明会やセミナーでも必ず耳にする 「コミュニケーション能力」 仕事をするうえで必要になってくる 「専門的な知識・技術」 チームプレイで存在感を発揮できるような 「リーダーシップ」など どれについても、自信がありませんでした。 そんな自分が社会の荒波に揉まれて大丈夫なかのか? そもそも自分を必要としてくれる企業なんであるのか? 考えれば考えただけ、暗い気持ちになっていました。 そこで『「働きたくない」というあなたへ』なんて タイトルの本を見つけたら・・・読みますよね! すごく真剣に読みました。 この本を読み終わって、気づいたことがひとつありました。 それは、 私は社会の中に、自分の居場所がほしいと思っている ということです。 そのためには社会と接点をもつ必要がある。 その社会との接点になるのが「仕事」であり「働く」こと そんな、すっと理解できた時、 それまで抱いていた「働く」ことへの恐怖が 弱まったように感じました。 「宝くじが当たれば、働かずに遊んで暮らす」 みなさんも一度は聞いたことや思ったこと があるかもしれません。 でも、すこし冷静になって想像してみてください。 「働かずに、ただ遊んで暮らしている自分」 なんだか、むなしくはありませんか? 私はこの本を読みながら想像してみて、 むなしい気持ちになりました。 好きなことを好きなだけして、 気楽な人間関係の中で気ままに生活する・・・ ストレスは限りなく少なそうです。 正直に言うと、5日くらいなら そんな生活も悪くないかなと思います。 ただ、そんな生活がずっと続くのは 耐えられそうにありません。 ウェブサイトでの連載された内容を書籍化したものなので、 各テーマについて読者の体験談や意見が載っており、 読みごたえのある本だと思います。 働くことが嫌になった時、 すこし前向きになれる1冊です。 それでは、また来週!

後藤真紀子

超域オンリーワンフォーラム

広島テレビ主催、 「茂木健一郎の超域オンリーワンフォーラム」 に行ってきました。 今年の4月に放送された、「超域オンリーワン広島」という番組を元に設けられたこの機会。 地元の企業の業種を超えて、 地元の学校を超えて、 テレビとイベントの垣根を超えて、 すべての領域を超えて集う マッチングの場となる願いを込めて、 地元のオンリーワンを発見する気概を込めて、 開催されました。 ゲストである、読売テレビ編集局チーフプロデューサー 西田二郎さんと共に、広島のオンリーワン企業についてトークセッションが行われました。 主な構成はこんな感じ。 1.茂木健一郎×西田二郎×堀江貴文 トークセッション 2.茂木健一郎×西田二郎×超域オンリーワン企業 トークセッション ※超域オンリーワン企業 ・北川鉄工所 ・八天堂 ・サタケ ・ダイキョーニシカワ 3.懇親会 超域オンリーワン企業×若者 はじまりは、茂木健一郎さんをナビゲーターに、ゲストに西田二郎さん(読売テレビ)と堀江貴文さんを迎えてのトークセッションです。 ロケットの件で、当日まで来れるかどうかわからなかった堀江貴文さん。 新千歳空港を朝5時の便でなんとか来られたそうです。 堀江さんの考え方や鋭い意見を、編集されたテレビやネットの中でなく、直接肌で感じながら聴けたことは良い経験になりました。 また、堀江さんの著書「バカとは付き合うな」を元に進むトーク。 とても面白かったです。 中でも、面白いと思った考え方を2点ご紹介します。 ・仕事は金のためにするものではない 実際に堀江さんは、お金の為に働いたことはないと言います。 面白いからやる。やりたくないことはしない。それで成り立つと言うのです。 このご時世、色々な職業があります。インターネットも超発展を遂げています。 単純作業などは機械に任せられることも多くあります。 自分はやりたくないと思う仕事であっても、その仕事をしたいと思う人もいるのです。 これは逆も然りで、自分がしたいことが誰かのしたくないことであれば、仕事になりうるということです。 もちろん楽しいことばかりの仕事があるとは思っていませんが、僕もお金のためだけに働くのは違うと考えるので、この話にはとても共感できました。 ・1/100万の存在になれ!そのためにまず1/100の存在になる。 1/100万といえば、オリンピックの金メダル級の確率らしいです。 急にそうした人物になるのは不可能に近いですね。 だからまずは1/100を目指すのです。 100人に1人といえば、だいたい学年で1番になるくらい。 これを3回繰り返せば、それで1/100万の存在になります。 さらにこのビジネスの世界は、誰かと全く同じ物差しで測る必要はありません。 独自のポジションを取ることもできます。 自分は(自社は)、どんなポジショニングを取れているのかを把握し、個性を(強みを)伸ばす事で、1/100を3つ取る。 これができれば、金メダル級の存在になることができます。 まずは、改めて自分を知ることから始めないとなと感じた井垣でした。 続いて、地元企業4社とのトークセッション。 、、と言いたいところですが、長くなるので次回へ。 次回は、茂木健一郎さん、西田二郎さんと、超域オンリーワン企業の各社とのセッションの様子、及び社会人1年目ながら参加させていただいた懇親会で驚いたことをお伝えします。 お楽しみに(^o^)/〜

藤原 幹雄

世の中の変化にちゃんと気づく

こんばんは。 今日はおはマンデーですね。 先日、携帯を楽天モバイルに変更してきました。 個人用の携帯はあまり使うことはなく、放置している現状があります。 楽天モバイルにすると1年目は月々の料金が980円ととても安価に利用できます。 3大キャリアとしてdocomo、AU、SoftBankとありますが 現在モバイルにおいてはどんどん進出してきています。 楽天やLine、UQモバイル、IIJmio、イオンモバイル等々・・・ キャッシュレスの怒涛の進出もそうですが どんどん変わっていきますね。 競争が激しいのでとても大変だと思います。 私は家電量販店でAUから楽天モバイルへと乗り換えました。 家電量販店は携帯電話のところにたくさんのスタッフがいます。 携帯のところには特に多かったです。 本当に取り合いなのだと思います。 風船を配ったり、お菓子を配ったり、子どもが行ったら喜びそのついでに携帯の相談をする。 家電量販店にも子どもが来ても楽しめる空間を作っており おもちゃコーナーを広くとっており、そこで家族を集客しています。 個人的に家電量販店に行くことが好きで、ずっとうろちょろすることができるのですが 3年前と比べて、おもちゃコーナーの広さが全く違います。 徐々に広くなっていますね。 家電量販店に行けば、家電のこと、携帯のこと、修理主膳のこと、子どものおもちゃなどたくさんの悩み事を解決することができます。 B to Cのビジネスを見渡してみると世の中の変化を発見することができます。 B to BよりB to Cの方が変化が早いからです。 今何が流行っていて、そこにはどんな心理があるのか。 世の中は今どちらの方向に進んでいるのか。 顕著に見えるので、とても面白いです。 キャッシュレスの波がどこまで進むのか。 タピオカが流行っていますが、そのブームはいつまで続いて 次に流行るものは何か。 アンテナを貼って、その背景にあるものは何があるのかを考えれば 商品開発にも活かせるかもしれませんし。 何に活かせるか。 ただ、「今の時代についていけないわ〜」とか「#ハッシュタグって何!?」とか言っていると世の中の変化に対応することができないかもしれません。 「働き方改革は会社を圧迫するので、国はわかってないわー」と飲んで愚痴っている時間があれば、どうすればその対策ができるかを考えた方が良いのです。 周りを見ないといつの間にか、世の中は変化していて、気づかぬうちに違法をしてることもあると思います。 サッカーで手を使ってはいけません。 経営において、バレなければ手を使って良いという考えも多いです。 バレたら一発レッドカードですよ。 知らないでは済まされないので、しっかりと周りを見ながら、ルールが変わったことを知り、それに適応していかなければならないのです。 電話料金に関しては政府からも圧迫があり、なかなか苦しいのではないかと思います。 ◎今後の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:集客力 広島県: 2019年08月28日(水) 18:00〜21:00 岡山県: 2019年08月29日(木) 18:00〜21:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/183220/ ★ミッション経営の基本 広島①: 2019年07月30日(火) 14:00〜16:00 広島②: 2019年08月26日(月) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/182316/ ★2代目社長が40歳までに知っておくべき「社長の基本」 広島①: 2019年08月20日(火) 14:00〜16:00 広島②: 2019年09月04日(水) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/186568/ ★ブランディングの基本~小さな会社が顧客を魅了する戦略~ 広島県: 2019年09月12日(木) 14:00〜16:00 岡山県: 2019年09月13日(金) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/199016/ ★経営の仕組み化 in 岡山~社長が現場を離れるための基礎基本~ 岡山県: 2019年08月30日(金) 14:00〜16:00 >>>https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/174982/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

頑張ってしまうこと

こんにちは、 毎週日曜日を担当しております、ひのりゅうです!! ようやく梅雨も明け、蒸し暑い日が続いていますね!! 皆さま、熱中症などには十分お気をつけくださいませ。 さて、夏といえば高校野球!!笑 各地で甲子園を目指し、熱戦が繰り広げられています。 私もかつては甲子園を目指し、毎日練習に励んでおりました!! 高校時代は 今よりも若々しく、引き締まった体でした… あの頃が羨ましい…笑 思えば、高校の時は本当に毎日野球ばかりの日々でした。 朝、7時半には学校へ行き、授業が始まるまで練習をし、 毎授業の合間には体づくりのため、おにぎりやプロテインを飲み、 昼食は“2リットルタッパー”に米もしきつめ、吐きそうになりながら食べていました。笑 ※2リットルタッパーイメージ写真 そして、 放課後も部活動、全体練習が終わってからも トレーニングジムに通ったり、グラウンドに残り練習したりと 基本的には家に帰るのは23時すぎることがほとんどだったような気がします。 ロクに勉強もせずに、ひたすら野球野球の日々でした。 それだけ練習していて、大した結果も実力もなかったので よほど才能がなかったのでしょう。笑 それを許容し、サポートしてくれた家族には感謝しかないです。 さて、 今考えればそのような生活は考えられないし、 すごい体力だったなと思います。 ただ、当時を振り返った時に さほどしんどいというイメージはありません。 おそらく、 野球に夢中になっており、自然と頑張ってしまっていた状態だった のだと思います。 これは仕事においてもとても大事なことだと思います。 よく仕事は好きなだけではダメで、 それよりも向き・不向きの方が大事だと言われます。 たしかにどれだけ好きでも それに対する能力がなければ生活成り立たせることはできません。 しかし、 その仕事に対し夢中になることができなければ いくらその仕事に向いていても 大きな成長にはつながらないこともまた事実ではないでしょうか。 スポーツにおいても センスだけの選手は限界があると言われるのも同様だと思います。 なので、 その仕事に向いているかという要素にプラスして、 その仕事に夢中になれているか、 気づいたら頑張ってしまっているという状態であるかどうかも 非常に重要ではないかと考えます。 ビジネスにおいて結果を残している人々は おそらくみんなそのような人たちなのではないでしょうか? 一般の人から見たらすごく働いているように見えるけど、 当人たちは別にそうとは思っていない。 好き<夢中 向き・不向きに加えて このことを考えてみても面白いのかもしれませんね!! 【田舎あるある】 “広がる噂話” 田舎では、すぐに噂話が広がっていきます。 「あの人、最近ケガをしたらしいよ」とか 「最近あの人とあの人が付き合ったらしい」など、 世代関係なく、すぐに情報が出回ります。 なので、「もうその話出回ってるの!」 といつも驚かされます。笑

樋野 竜乃介