ALL

広報シナジーの記事

政策提言書に提言

人生で初めての岐阜県でした 22歳までバンド活動を していたのでお金がない ただ行くだけの日々でしたが 行っただけであれば 行ったことがある土地は 一般の方と比べると 多い方だと思います。 しかし、岐阜県は 中国地方の人間からすると なかなか行く機会がないものです 東海地方の人から見る 中国地方もまったく 同じなんでしょうけれどね^^; 今回の訪問は 地元の商工会議所の 青年部活動をしていますが (以降、「YEG」とします) そのYEGの全国大会が 岐阜かがみはら大会 として開催され 6,000名以上の 若手経営者が 集まりました。 テーマは STAND BY ME [embed]https://www.youtube.com/watch?v=maTP315XZCQ[/embed] 終始、OASISの STAND BY MEが流れ 同世代だな^^; と実感します。 日本商工会議所青年部では 地域の中小企業の声 次世代の経済人としての 生の声をとりまとめ 今回この全国大会で 日本商工会議所に対し 政策提言書をつくり 渡しました。 その政策提言は 大きく3つ 長いのでシンプルに要約すれば 1.事業を引継ぐ時の減税 2.中小企業のホワイト企業の 表彰制度策定 3.高校生の地元定着の促進 それぞれ どれも大切なことですね 3番の 高校生に対する産官学連携 による地元定着の促進 というのは 東広島YEGと 基本的な思想が同様で 特に自分たちの地元固有の 問題というわけではなく 日本国内全体の課題 であるということが よくわかります^^; 確かに行政の力添えも 必要ですが現実的に考えれば その効果は微々たるもの なぜかというと 地元を離れる学生の多くは 地元に就きたい 仕事がないので 大学進学を機に地元に戻らない だけだからです つまりそれは 地方中小企業の魅力が 不足していることが原因です。 自分たちの不足している 企業としての魅力を 行政とただ連携したところで ぐぐぐっと自分たちの 魅力が増すわけでは ありません せいぜい一緒に若者に 地方に残って欲しいと うったえかけるとか Iターンや Uターンを 懸命に都会で促すという 過去山のように 失敗してきたことを 少し切り口を変えて 繰り返すだけになります。 色々な中小企業を見ていますが 企業の大小に関わらず 魅力のある企業には 人材が集まっています。 この高齢者が増え 若者が急速に減少し 地方が衰退する悩みは 政策ではなく 若手経営者が多くの若者に 未来を感じさせ ワクワクさせる よし!やるぞ! と感じさせる そういったビジネスを 生み出さなければ 若者はその地には 集まらないものです。 もう、答えは 出ていて 自分たちの会社の魅力を しっかりと高めることが できれば人は地方にも集まる。 地元の若者に 地元に残ろうなんて 声をかけるのは やめないといけません。 可能性のある若者には 好きなところへ行き 好きなことをやってもらうのが この国にとっては良いことです 人は好きで得意なことを やるときが一番生産性が高いし やりがいを感じるものです 願わくば ワクワクする仕事が 自分たちが支える企業であれば 嬉しいのですが^^; 産学官の連携はとても 大切なことではあります。 日本列島改造論 ふるさと創生事業 そして最近聞かれなくなった 地方創生というワードですが 行政主導で散々失敗してきた この”地方を主役に”という話は 経営者の覚悟が必要です。 誰かにとって 魅力的な企業になれる そんな活動を 支援するような活動に してほしいと思うし 自分自身も そんな会社づくりを したいと思っています。 国が何をしてくれるか ではなく 自分が国に何ができるか を考えると 果たすべきは 自社の魅力を少しでも上げる ことに尽きるわけです。 地方の人口減少解消は 魅力的な企業を 一社でも地元に 育成できたかかどうかの 結果の総和となるはず いつまでも同じところ グルグル回ってないで 未来へ向かってしっかり 歩を進めていきましょう^^; ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

3月1日までにできること

東京ディズニーランドと 東京ディズニーシーが 3月1日から 年間パスポートを 値下げすると発表しました。 オリエンタルランドが 値下げするのは 東京ディズニーランドと 東京ディズニーシーを 自由に使える年間パスポート 年間パスポートの 値下げは初めてで 両方を利用できる パスは4000円 どちらか一方だけを 利用できるパスは 2000円価格 が引き下げられます。 この時期に、なぜ値下げ? なぜ、この時期に値下げだろう と考えましたが 値下げというよりは お盆の時期など繁忙期の 混雑を緩和するため 年間パスポートが 利用できない日を設定 するということです。 こっちが本命施策 なんでしょうね。 さらに、来場者が多く入園を 制限している日についても 利用できないということで 待ち時間を短縮して 来園者に快適な 環境を作りたいとのこと 実は、実質的な値上げ これだけ利用できない日を 設定してしまえば 実質値上げです^^; なのに、どの記事も オリエンタルランド値下げ が記事のタイトルだったので 本当にプレスリリースが 秀逸なんでしょうね^^; 当然値上げもいいことですし 混雑緩和も願ったり叶ったり 嫌なわけではなく 本当に秀逸だな・・と 思ってしまうわけです。 3月1日から とのことなので後14日の猶予 販売数が気になるとことですね。 3月1日解禁 さて、本日は 本日、2月16日 オリエンタルランドが 値下げ(値上げ)する 3月1日は、個人的には 結婚記念日です^^; それは置いておいて 世間では、就職活動解禁日 今年の中小企業の 採用も楽ではなさそうです^^; 就職活動解禁日まで あと14日、丁度半月となりました。 準備はお済みでしょうか。 当社でも 「いいひと採用委員会」 のメンバーの活動が 本格化するころです。 (↑副委員長のゴマキがどこまで踏ん張ってくれるか^^;) 本当は既に始まっていますし 活動は終盤になっているという 企業もあるでしょう。 1Dayインターンシップが 解禁されたことにより 実質的な中身は単なる 会社説明 そんなインターンシップ型 会社説明会をしている会社 が増えています。 学生から決して 満足度が高いとは言えない 1Dayインターンシップですが やはり気軽に参加して 社会人との交流ができ 拘束もたった1日しかない ということで結構人気です。 各社が狙っているのが 早めに就職活動に 取り組んでいる 真面目な学生との ネットワークをどう作るか ということ。 就活が始まった学生は 本当に忙しいので 前倒しで会うのは オススメですが この時期の学生は まだまだ自分の方向性が 固まっていないこともあり 意見がフラフラして いることも少なくありません。 ↓彼女も入社まで随分迷っていました^^; そのため手応えを感じない リクルーターも多いのですが 基本は面接以外で 会って話をして その人をしっかりと理解して 自社で成果を出せる人かを しっかりとお互いか確認する。 就活が本格化すると 企業も学生も 自分の本音を隠して 相手の本音を探りあう という不毛な時間に 多くの時間を 使うことになります。 優秀な人材というよりは 自社にあった人材かどうかを 見極めるには 本音がしっかりと見える タイミングで お互いが話しをすると 効率が良くなります。 ↑ 今活躍中の1年生ですが 就職した理由が 「フットサルチーム」があるから^^; そんなところに気づいて しっかり口説いたのは 委員長の小濱です。 理屈よりも 好きとか 嫌いとかは やっぱり大きいものなんでしょうね さて今年の採用はどうなるか 本当に楽しみです^^; 最後に、3月1日前に学生と 接触できるイベントを用意しました。 Gメン32 ~中小企業のための新卒スカウト採用イベント~ 開催日時 2018年02月25日(日) 10:30~18:00(10:00~受付開始) お問い合わせはこちら! 興味がある方は、一度見学にお越しください。 point.1 大手ナビより効率の良い採用ができます point.2 大手向けと中小向けの2タイプ開催 中小向けと大手向けの2タイプのイベントを開催 point.3 無駄な時間と費用が一切かからない 採用前半戦の手間を代行。 人事とエース社員1名が、2日間のイベントに参加すればOK お問い合わせはこちら! ONLY ONEとは? とにかく突き抜けている学生を選抜 お問い合わせはこちら! ◆イベントの流れ 1対1の面談後、イベントの最後に『スカウトタイム』を用意。 ここで、次回の選考や説明会の日時を学生と直接話していただくことができるので、 選考への進行もスムーズに行えます! ◆こんなことでお悩みの企業の方にオススメ! 合同説明会に参加しても学生が思うように集まらない・・・ 魅力ある学生に出会えても、自社の選考に進んでくれない・・・ 学生に内定を出しても、内定辞退が多く予定人数の採用が難しい・・・ 開催場所はこちら! ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

短期的な成果と、中長期的な成果のバランス

古い話かもしれませんが NHKの大河ドラマで 「軍師官兵衛」や 「風林火山」で 黒田半兵衛や山本勘助という 「軍師」や「ナンバー2」の 重要性が描かれました。 企業経営においても ナンバー2の役割が 重要なことは間違いありません。 では、優れたナンバー2とは どんな人材でしょうか。 1つ目は 「補佐役」として優秀 2つ目は 「ナンバー1筆頭候補」 としての存在 社長にとって 先ず必要なナンバー2は 「補佐役」です。 優れた補佐役の条件は何か? 優れた補佐役の条件は 以下のように定義できます。 決まっていない。 社長がどういう人かによって 変わってきます^^; なぜなら、社長は偏った 能力を持った人が多いからです。 モノを売らせたらものすごい人。 技術力においてすごいという人。 このように何かに 秀でていたからこそ 売上を拡大して 人を雇い会社という組織を 率いるようになった 社長を多く見てきました。 ホント社長になる人って 秀でてているものがある かわりに 少し足りないものがある ものです。 だからこそ 社長は企業経営をしていく 中で不得意な分野を抱えています。 (誰でもそうなんでしょうけれど) 不得意なことに 努力して取り組んでいては せっかくの長所が 活かせなくなってしまう。 そこで、補佐役として 自分の不得意な分野を カバーしてくれる存在が 必要になるもの。 つまり補佐役のナンバー2 が優秀かどうかは 社長の不得意をどこまで 補完してくれているか によって決まってきます。 そのため Aという社長にとって 優秀なナンバー2で あったとしても Bという社長にとっては 必ずしも優秀なナンバー2で はない可能性は十分にあります。 一つの会社の中で言えば 今の社長にとって 有用なナンバー2であっても 次期社長にとっては 無用なナンバー2になる 可能性があるということです。 このことが問題になるのが 事業承継がからんだときです。 先代社長は引退しても 古参役員はそのまま 続投します。 しかし、先代社長と 後継社長は違う人物なので 得意・不得意の分野が自然と 異なってきます。 必要な補佐役としての 能力も異なってくるもの。 後継社長は自分にとって 必要なナンバー2は 先代から引き継ぐのではなく 自ら探し出さなければなりません。 トップが変われば いきなりではないとしても ナンバー2も変わるべきでしょう。 個人的には 親子だからといって 子供が社長になることが 最善だと思いませんが 企業の存続を考えた場合 子供が事業を継承すると 中長期的に必要な 意思決定を適切に するように感じます。 雇われ社長だと 社長職として絶対政権では ない場合が多く コンスタントに 成果を出し続ける ことが求められます。 しかし、 親子間の事業継承の場合は 会社の中長期的な視点で ものごとの判断がされる ケースが多く 短期的な成果に 振り回されることなく 人材を育成したり 企業の競争源泉を生み出す 新しい投資をしてみたり しっかりとやるべきことを やっている人が多いと感じます。 優秀なナンバー2に対し もしくは 親子間で事業継承が 行われる どちらの場合でも 短期的な成果だけを 追いかけるのではなく 本当の強みになる部分に 人、モノ、カネ、時間を 投資して しっかりとした リターンを得ることが できるか、どうか。 そして この投資感覚は センスの必要なもので 簡単に仕組みや マニュアルには できるものではありません。 強い覚悟が必要です。 ということで 今回は3月の 継続的な成長のスパイラルをつくる! 経営の12分野 『投資とリスクマネジメント 』 の案内です^^; 【経営の12分野】 「投資とリスクマネジメント」 〜経営者の仕事は「再投資」と「リスク回避」をすること〜 開催日時 2018年03月14日(水) 【初参加】18:00~21:00 【会員様】18:30~21:00 【初参加】5,400円 (税込) お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

あれから、8年

今日は第25期の 経営計画発表会でした。 シナジーは 2月1日が新しい 事業期開始の日。 少しだけ、特別な日です。 本当は毎年1月の末日に 行うのが慣例ですが 日程が合わずバレンタインデー となりました。 事業計画を作るのは 結構大変です。 それは、事業を本当に深く 理解をしていなければ 正しい計画を作ることが できないからです。 自分自身の中身がよく出ます。 副社長と22歳の頃から 一緒に事業計画を立ててきました。 おかげさまで 事業計画がどれほど大切なのかは 嫌というほど実感させられました。 事業計画書は 自分達がどこに行くか? をしっかりと決め そこに至るまでの マイルストーンを決める。 だから、自分達が目標に 向かって動き始めた後 当初考えていた位置から どれ位ズレているか? がチェックできる 基準の地図になります。 しかし、多くの会社で 事業計画を作りません。 それは、作らないのではなく 作れないのかもしれません。 事業計画書は 自分の事業をしっかり理解 していないと書くことが できません。 もしくは1回書いても ズレが大きいことで なくてもいいや と、諦めてしまいます。 経営には、多くの人に 協力してもらわないと 事業は成り立ちません。 協力者は、自分が何を しようとしているのか 分からなければ応援の しようがありません。 入社しようとする 会社の経営思想が 具体的にどうったものか わからなければ 勇気を持って 動き出せません。 事業計画書は 「自分達が何をやろうとしているのか?」 関わってくれる人のために 伝えるためのプレゼン資料 だといえます。 ちゃんと作って ちゃんと伝える。 このあたりまえが 自分でも驚くほど なかなかできません。 2015年に策定した PLAN2020 という5カ年計画が ありますが いつも迷ったときに 救ってくれるのは この中期経営計画です。 今期は第3ステージ。 計画に変更なし。 2020年に向けて やるべきことをしっかりと 進めていく日々となりますが 経営計画書があるから 役員も社員もより深い 共通言語で結ばれている そう実感する1日でした。 そして今回 新卒で入社した小濱が 部長に昇格の辞令交付式が ありました。 入社から、8年。 彼も、事業計画を作り続け 約束を果たし続けてきました。 短期的な成果を出したり 良さそうなプランを打ち上げる ことはさほど難しくありません。 短期的な成果を出し その成果でより大きな 期待を預かり そこで成果を出し続ける。 色々あったけど そのまましっかりと 突き進んで欲しいものです。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

ムダなサプリと生産性

どうやら近い将来 自動車の自動運転が 当たり前になるようです。 本当なのでしょうか。 すでに運転手が 搭乗しない形での公道試験は アメリカのミシガン州が 2016年12月から全米 で初めて解禁しています。 日産のゴーン前社長は 2022~2023年には 無人運転タクシーが実施されると 断言していました。 米アップルも 米カリフォルニア州で 自動運転実験の 認可を受けたのだとか。 時期は若干遅れても 遅かれ早かれ タクシー、バス 長距離トラックなどの 自動運転は確実に 可能になるといいます。 それは通勤電車やバスを 自分で運転しようとは思わず 利用しているのと 同様なのだとといいます^^; 自動車は、運転するのではなく ある場所から別の場所に移動する 交通手段としてのみ 考えるようになれば 通勤や営業などで やむなく自動車を自分で 運転していた人にとっては 運転の時間をより有効な 時間に当てられるようになり 生産性が上がります。 通勤時間に本を読んだり ニュースを見たり 勉強することもできます。 より多くの営業活動ができます。 一日の可処分時間が 数時間増えますので プライベートも 充実するでしょうね・・。 話は変わりますが、、、 「働き方改革」の 2つの側面 働き方改革には 大きくわけて2つの側面があります。 「働きやすさ」と 「生産性の向上」です。 働きやすさは 少子高齢化による 労働人口不足を補うため 多様な人材を労働市場に 受け入れることと 個人の生活の質を 高めるためのものです。 「生産性向上」は これまでと同じリソース または、少ないリソースで 従来以上のパフォーマンスを 発揮することです。 「働きやすさ」と 「生産性向上」は 働き方改革の両輪で この2つを満たすのが 「働き方改革」の本来の姿 だといえます。 しかし 現実注目をされるのは 「働きやすさ」を追求する ものばかりになっています。 「生産性向上」の視点は 後回しになっている傾向が 強いと感じます。 「生産性の向上」というのは 現実をみれば甘くありません。 人は増やせないし 残業も制限されて きていますし 取引の価格を上げる 努力もいります。 現場の管理者が いつも考えるのが ・効率をあげて ・業務の質を安定させ ・誰でもできるようにする この3つに 集約されるといっても 過言ではありません。 そうなったときに 考えないといけないのが 業務の 1.実態を正確に知る 2.あるべき姿を描く 3.安定化させる仕組みを作る この3つの ステップが必要です。 自分自身の経験ですが 生産性をあげるために 色々取り組んでも なかなか成果がでない 最大の理由は 業務そのものを 正しく整理して 正しく捉えていない からでした^^; 自分自身をよく知らずに 健康になりたいと考えて 色々なサプリメントを 飲んでしまうようなものです。 多少効果は あるかもしれませんが 思うほどの効果が得られず 根本的な体質改善に 繋がらないような感じでしょうか。 正確な健康診断を することが大切なように 企業の生産性を上げるためには 「業務」の今の手順をしっかりと 「整理」して表にすることから はじめるのがオススメです。 そうすれば この業務をもっと簡素化できなか など、手順がみえてくるものです。 本当に漠然としていると うまくいかないものですね^^; お知らせです↓ 【経営の12分野】「仕組み化」〜重要な要素ほど仕組みにしなければならない〜 開催日時 2018年02月21日(水) 【初参加】18:00~21:00 【会員様】18:30~21:00【初参加】5,400円 社長が居なくても回る会社をつくる! 『 経営の12分野:仕組み化 』 社長に時間を生み出す、 シンプルな技術を身につける! お申し込みはこちらから ■お伝えする内容 1 仕組み化の定義 2 なぜ仕組みにするのか? 3 仕組み化のゴール 4 多くの会社が仕組み化できない意外な理由とは? 5 仕組み化の 3ステップ 6 仕組みの「5つの要素」 7 仕組み化の「仕組み化」 8 究極の仕組み お申し込みはこちらから ■ガイド紹介 株式会社シナジー小濱 亮介 2010年、新卒でシナジーに入社し、人材サービス事業に従事する。製造業への派遣を主に、生産性の高い業務請負への切替え、総務部門が求めるリフォーム工事まで広い範囲をワンストップで対応する。制約の厳しい製造業において現場を熟知し負担を減らす徹底した提案には、顧客の信頼も高くファンも多い。情報が不足しがちな総務を集めた「総務研究会」を定期的に開催し、総務が手動する良い会社づくりを支援している。 お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

何を言うかより、誰が言うか

YEG活動に参加して 一番学びになったこと それは 「何を言うか」よりも 「誰が言うか」という ことのほうが何倍も重い という事実に気づいたこと わかっていなかった わけではありません。 どうだろう。 本当はわかっていなかった のかもしれませんが^^; その重要性は理解していた つもりですが それでも会社には 共感できる上司や 順序立てて説明すれば 理解してくれる先輩がいる ことで、理路整然と 言うべきことを言い やるべきことをやれば 自然と評価されていく そういったことに 慣れていたわけです 世の中は決して そういった要素だけでは できていはいない そう実感することが たくさんあります どれだけ数字的に 正しいことを言っても 適当にあしらわれるとか 聞く耳を持たれないとか 関係性が乏しい中の意見は どこか粗末な対応をうけます 宗教的な話ではなく 科学的にもある程度 正しいわけです 仲間意識がない 相手に対しては 話を全くもって聞かない それが大半だったりします それはYEGのメンバーの 心が狭いとか、偏見が強い という意味合いではなく 何か複雑なことを 判断するとき 理解関係が複雑に 絡み合っているとき 理路整然とわかりやすくても 感情に波風がたってしまうとき 交通整理が大変な案件など 基本、人は従うことを求めます 自分一人で決めたら 全てのことを自分で責任を 負わなければならないので 誰か命令してくれる 人がいると楽なのです。 世の中の大部分は 「何を言うか」よりも 「誰が言うか」を 大切にしている。 偏見は人間の生きる知恵 なのでしょう 人間は、「偏見」を使って 判断することを少なくして 自分が本当に 判断したいことに集中 しています そこを踏まえないで 正しいことを言う。 それがこっちから見ると 筋が通っていても 相手から見ると 土足で上がり込んできた ように感じさせてしまいます きっと自分だったら それがどんな理由であれ 「ふざけんな!」って思う だとしたら、悔しいけれど そこに対して合わせていく 意味は果てしなく大きい。 大丈夫 怪しいもんじゃない そう言って信じてもらってから 話をゆっくり聞いてもらう 全てはそこから 「なんだ、意外と良いこと言うな」 そうなってはじめて そう思ってくれるもの。 価値のあることを 言うのも本当に大切なことですが それを言う自分が 何者であるかの方が 世間では100倍大切なこと なのだと理解できれば 手順は自然と見えてくるものですね^^; まずは、自分が何者なのかを 明確にして 実行し続けて認められて 影響力をしっかり高める。 正しい情報を持っていても 目新しい技術を持っていても そこの手順を省いてはいけません。 まずは聞く耳を持ってもらう 存在になることからはじめる。 まあ、これが田舎の宿命でも あるんですけどね^^; 誰が、何をいうかが 一番大切ですが 順番は「誰」の方が上なわけです。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

セクショナリズム

昨日は新卒者スカウト イベントの説明会が ありました 近年の採用環境の 情報共有や 組織の二極化している 事例を伝えて どういった組織が 不人気で どういった組織が 上手く行っているのか そして、そこを支えている 源泉はどういったものなのか 単なる採用イベントの 手順説明会ではなく 組織づくりのポイントの共有 をさせてもらいました 理想の組織 組織力を余すことなく 生かしきれている 会社は多くありません 会社経営における組織の 重要性については 言うまでもないのですが 社長やリーダーの多くは 少ない人数で組織力を 最大限に高めたい と感じているはずです 組織力とは 団結することで 発揮される大きな力 だといえます 組織力を高めるためには さまざまな施策が あげられますが そのなかでも効果的なのは 組織に 「自ら考える力を備えること」 社長から逐一細かい 指示を受けなくても 自分で判断し 行動できる 「考える組織」へ 成長させることです 個々の社員に対して 「もっとよく考えよう」 という指示を出すことは 多いと思いますが これを個人と同様に 組織についても その対象とします 自立型組織は、「考える組織」 組織力強化に欠かせないのが コミュニケーションです 自立型組織は社長が ミッションや経営戦略の 方針さえ示せば あとは組織自らが 現場の実情を踏まえた 最適な方策を考え これを実行します これとは逆に 考えない組織は 単なる個人の集合体 でしかありません つまり、社長に依存することなく 自らの責任と役割を自覚して 「自立」と「自律」を徹底しているのが 自立型組織の最大の特徴です 例えば、目標が未達だった場合 問題点を十分に掘り下げて 解決のための課題を設定し それに取り組むことで 組織力を向上させます 組織力の現状と あるべき姿を認識し そのギャップ解消に向けて 日々努力しています さらに、自立的組織は 日々の活動を通じて 自分たちの組織だけではなく 他部門の業務改善や 会社全体の戦略にも 提言を行います。 たとえば、営業担当が 自分たちの営業活動を通じて 得た商品改善のヒントを 商品開発チームに伝えたり 市場環境の変化を感じ取って 全社の経営戦略修正にも有効な 提言をすることができます。 考える自発的組織の傾向 <目標設定> ・目標は自ら設定するという認識がある ・自ら適切な目標を設定できる ・自部門の目標のもつ意義を十分に理解している <自立性> ・目標達成へ執念をもって取り組む ・主体的に判断して行動する ・環境変化をいち早く察知できる ・環境変化に応じた適切な戦術修正ができる ・問題が生じたら真の原因を探り対処する 考える組織づくりのなかで もっとも基本的な要件は 組織の役割を明確にすること 社長は自社のすべての 組織に対して その部門が本来担うべき 役割は何かを十分示し 部門長以下全員の 共通認識をつくる必要があります 一般論ではなく あくまで自社の総務や 営業が果たすべき役割に ついてできるだけ具体的 にすることが大切です 責任範囲は広く取るのは 間違っていませんが 明確な範囲をしっかりと 決めていくことが大切です そうしなければ 自分たちのチームの 明確な責任範囲が どこまでかを理解できて いなければ自立型の チームであればあるほど 思考が散乱します どこまでを しっかりと決めきる ことはセクショナリズムを 生むようですが まずはここをしっかりと 決め正しいセクショナリズム を発生させないといけません 考える自立型チームの スタートはそこからだと 考えています。 「これは私の仕事だ」 と考えない領域を はっきりさせることは大切です 今までの経験上厄介なのは 「これは私の仕事ではない」 と考える人ではなく 「これは私たちの仕事だ」 と考えているひとです。 これは、「みんなの問題」だ と考えているひとは 一見いい人そうにみえますが こういった人の多くは 自ら考え 自ら動いてくれません みんなの問題だから みんなで考えよう という 体のいい思考放棄 をマジカルワードを 駆使して誰かに依存します。 だからこそ 責任範囲の明確化は 自ら考える 自立型組織に 重要なポイントだと 考えています。 曖昧な責任範囲は 思考を奪ってしまいます ので、自立型組織を目指す 第一歩は 責任範囲を明確にすること が大切なんです。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

「子育て」×「事務未経験」の壁

子育てと仕事の両立 キャリアコンサルタント としては、女性が結婚して 仕事と子育てのバランスに 苦労しているのをずっと 見てきました 子どもを保育園や 認定こども園などに 預けて働いて お迎えに間に合うように 仕事を終えなければ なりませんし 保育園が休みの日や 参観日は出勤できません お母さんも1人の人間です 時には自分だけの時間を 作ってゆっくりすることが ないと疲れてしまいます 平日できなかった 家事を休みの日にしたり いつも一緒にいてやれない 子どもと遊んでやりたいと いう気持ちは分かります しかし気持ちにゆとりがないと 何事も上手くいきません そのために シナジーの事務は 週4日勤務 (土・日・祝・平日1日休) 1日5時間 という働き方を 設定しています 単なるパートではないか と思われる かもしれませんが 時給換算すると 正社員の総合職以上の 給与を支払っている メンバーが半数以上です 週3日、1日5時間など 子育てや介護、副業との 兼ね合いで働く時間を調整 今までの経験を活かして プロとして勤務できるよう 配慮しています そうはいってもシナジーの 事務職のメンバーの多くは ほぼ事務職未経験 で入社していて 入社直後の業務スキルは 決して高いもの ではありませんでした 子育てと仕事の両立も 大変なのですが 事務経験がなく 結婚を機に一度仕事を 辞めた人が再就職先に 事務職に付くのは大変です 仕事と子育てを 両立させながら 未経験の事務で働くのは とても難易度が高いもの それまでの経験を活かして 短い時間でプロとしての お給料をもらう仕組みが 注目されていっていますが 子育て中で制約の多く スキルがまだ伴わない 事務未経験の女性を 支援している会社は 決して多くありません シナジーとしてはお母さんの キャリア形成を支援しつつ 働きやすい環境で 徐々に報酬が上がっていく 仕組みを導入しています そういった採用や 人材活用を支えるのに 重要になるのが 会社の”仕組み”です その人がいなくても 数日間は安定的に 業務が進む状況下に なければ スキルが伴わず 体調を崩して休みやすい 小さな子供さんを抱える お母さんが安心して 働くことはできません こういった働き方を 実現していくのも 結局は会社にある 仕組みが機能しているか していないかによってきます システムの大幅な入替えで このメンバーにも随分と 負担を強いてきましたが これで仕組みを安定させて 安心して働ける職場環境を 目指していくつもりです 何かのヒントになれば ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

採用氷河期の薬

我が社の一番の財産は 「人財」です。 こう公言する経営者は たくさんいます。 しかし、バブル崩壊後の 日本ではむしろ人材を 使い捨てにする組織は 決して珍しくありませんでした。 派遣切り ブラック企業 追い出し部屋 こういった言葉が流行語に なってしまうほどに 日本の労働環境は雇用者に 有利に働き続けました。 確かに企業は 使える正社員を厚遇して 契約をいつでも 終了させることのできる 非正規社員を増やして 人件費を抑制してきました。 そういったツケは 超が付くほどの人手不足時代に 倍返しで払わされることになります。 現場の感覚からすれば 採用難という問題は既に 顕在化していましたが リーマン・ショックと 東日本大震災の影響で 薄まっていました。 急速な変化で 就職氷河期は終わり 採用氷河期 が始まりました。 企業も対策に乗り出していて 非正規社員を限定正社員と して雇うなどして目の前の 採用難を凌いでいました。 しかし、これが新しい 問題を生んでいます。 元々、非正規社員と 正社員の待遇に差が大きい ことは経営者も社員も 暗黙の了承事項。 社員に昇格したことで 給料だけではない 福利厚生や待遇を 総合的に考えるように なってきています。 以前は非正規社員が 正社員になるような キャリアパスがあること などが重要な要件でしたが 今はもっと根本的なサポートや 対策が欠かせなくなりました。 会社の競争源泉をしっかりと 支える強みがどうあるのか。 人を大切にする経営を いかに態度で示すことができるか。 今企業は目先のコスト増加を いとわず中長期的な視点で 自社の競争力を引き上げるために 人事制度をしっかり改善させて いっています。 人材を人財と 言っているのであれば 自然な流れだといえます。 残された期間は短いどころか 既にタイムリミットを超えました。 貴重な人材を活かす経営を 本気でできなければ 企業の方がブラック社員に 使い捨てにされる。 そんな時代こそ 企業は誰を評価して 誰を評価しないのかという 基準をつくることが大切です。 そして、評価制度の最大の課題は ちゃんと「運用しきる ことができるか」です。 学校の入試試験でも 合格と不合格があるから 人は受験を頑張るわけです。 全員が受かる受験があったら 頑張る必要はありません。 社員が頑張ってくれないと 会社はよくならないですからね。 すべて性善説で 上手くはいきませんが 競争だけさせていては 社員もつかれるので 愛情も欠かせません。 愛のある評価制度を しっかりとつくらないと いけません。 みなさんの会社の評価制度 どうなっていますか? ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

暗中模索は単なる不安ではなく エキサイティングな挑戦

昨日の続きです^^; 一年半前のシンポジウムで 結論づけた方向性は 地域の魅力を高めるよりも 企業の魅力を高めて 地域に移住してくる人を増やす というもの。 正直にいってしまうと 東広島YEGの会員からすると 大き過ぎるサイズ感の答えが 出たといえるものでした。 なぜかというと 東広島YEGの会員の多くが 正社員10名以下の企業で 正社員を雇うというのは 重大な決断です。 優秀な人材を採用したいのは 企業の大小に関わらず 当然ありますが 即戦力として期待できる 中途社員の採用ならまだしも 新卒採用を行い時間と お金を投資するほどの 余力がある企業は決して 多くありません。 リーマン・ショック後に 就職できない学生たちがこの街に 溢れていた10年前と比べると 雇用を取り巻く環境は 大きく変わりました。 地域社会のためとはいえ 東広島YEGの会員が向き合うには 新卒採用は少しかけ離れた課題。 多くの会員が そう感じ始めています。 その中でひとつ わかったことがあります。 新卒や中途の採用という活動を きっかけのひとつにして 会社の根本を 強化していくこと。 シンポジウムでは 単に若者に東広島に目を むけてもらいたいという 希望的意見だけではなく 大人や企業の責任論で 面白い意見がありました 意見1 若者が安定志向である という話ですが それは企業も地方も 行政であっても 同様であると思います。 挑戦志向の学生が ほしいと言っている 企業の側こそ挑戦的で あるのでしょうか? 新卒採用は2.5% しかしていない。 (※東広島市の雇用情報) つまり新卒採用を したところで安心安定 という保障はない ということです。 安心安全な状態でないと 新卒採用しないのに 若い人にだけ挑戦志向を 求めるのはいかがなものでしょうか。 若者にアンケートした結果 挑戦志向は少数派でしたが 恐らく誰にアンケートを とっても同じ結果でしょう。 僕は別に若者が不必要だと 思っているわけではありませんが 地方創生や企業創生を いきなり若者に委ねてしまうのは 正しいのかと疑問に思います。 意見2 面白い事業を作って いい仕事が溢れていれば 自然と若者が寄ってきます。 若者を集めるために 何をやるかというよりも いい仕事と面白い事業を 作ることが先だと思います。 そうすれば学生がやって来ます。 意見3 人気企業をつくるのは簡単です。 給料を高くし、休日を増やし やりがいのある仕事を用意すればいい。 でも、できないから人がこないわけです。 確かに中小企業には先ほどの 全てが揃ってはいませんが そこにしか無いものがある というのはヒントになります。 人を雇うのは簡単ではありません。 しかも、若くて優秀であればなおさら 難易度は上がります。 しかし その前に地方中小企業が 行わないといけないのが 面白い事業を作って いい仕事を生み出すこと。 でも、給料を高くし 休日を増やし やりがいのある仕事を 用意するのは簡単にできない ので人がこないわけです。 確かに中小企業には先ほどの 全てが揃ってはいませんが そこにしか無いもの がある。 ■■■■■■■■■■■■■■■ 持て余したサイズ感のこの 東広島YEGの活動から出た 方向性は 採用という活動を通じて おもしろい事業 いい仕事 そして、 そこにしか無い”何か” を見つけるための種を探す 大きなきっかけになりました。 採用という活動を通して 誰に、何の想いを届けるのか。 どんな事業を考え どんな仲間を迎えて どんなお客さんに必要とされるのか。 不完全でもいいから それらを個性として 暗中模索は単なる不安ではなく エキサイティングな挑戦として 前進できるような会社にしていく。 そういった事業のあり方 経営のあり方を根本から見直す いいきっかけになっています。 あの日を堺にそれに気づいた メンバーもいますし 気づいたメンバーに触発されて 頑張っている人も増えたと思います。 ちょうど1年後の2月ですが 東広島YEGではもっと進化した 産学連携イベントを行うので 楽しみにしておいてください。 まだまだこの街の成長は 期待できます。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

会議の生産性をあげる方法

最近何かと妹夫婦と 会う機会が増えています。 妹夫婦の結婚式で 余興をやる人がいないから 兄が余興をやってくれという 無茶振りをされたのを思い出しました。 かれこれ10年くらい前でしたでしょうか。 本当、無茶を言ってくる妹です(T_T) 妹の結婚式でプロモーションムービーで Mr.ChildrenのSignという 曲が使われていました。 Mr.Childrenがあまり詳しく ないので、こんな曲もあるのだと思った のですが、いい曲ですよね。 ふと思い出しました。 恐ろしいことに既に 2004年の曲なので、発表されて既に 14年も経過しています(T_T) こんなにも時間が流れるのが早いとは。 このSignという曲ですが innocent world (イノセントワールド) 依頼2度目の日本レコード大賞を受賞。 innocent worldは 高校1年生だったので 記憶に残っていますが それ以外の曲はあまり詳しくありません。 調べるとオリコンチャートでの 登場週数が46週を記録するほどの ロングセラー。 幾つかの記録も持っているようです。 記録繋がりでいえば余談ですが このブログの毎日更新も222日目 となりました^^; ところではなしは変わりますが シナジーでは”Sign”という 議事録管理ツールを利用していました。 皆さんは会議のとき 議事録を取っていますか? 全く取らない人もいれば テキストファイルでPCに保存する人 メールで自分宛てに送付する人 Googleドキュメント Evernoteなどクラウドに 保存する人もいるかもしれません。 しかし議事録を書いているときは 議論に集中するのが難しいものです。 参加者が各自でバラバラに 議事録を取るのも効率的とは言えません。 しかも、自分で保存した議事録は 意外と見返す機会が少ないのでは ないでしょうか。 結構あるのが、せっかく記録した 議事録が後で見つからなかったり 会議の決定事項や宿題を忘れたり するような経験はみなさんも あるのではないでしょうか。 SIGNという議事録ツール(無料)は そのような課題を解決してくれ 参加者が議事録を取ることに 囚われない効率的な会議を サポートしてくれます。 参加者全員が同じ議事録を リアルタイムで確認しながら 会議の決定事項や宿題を把握し 次のアクションに繋げられる 会議を行うことができます。 SIGNには、誰でも簡単にわかりやすい 議事録を書くための機能があありますが それだけではなく 会議前の議題・アジェンダ共有 といった準備や 会議後の共有・確認の重要性に 改めて気づかせてくれるツールです。 こういった議事録ツールを活用して 会議の事前準備・事後確認を習慣として 徹底し、日々の会議の決定事項を 一元管理できるようにするのはおすすめです。 安全衛生委員会も、これで様々な議題や 決定事項の引き継ぎなど随分簡単になりました。 しかし、そのSignという議事録 管理ツールが2月2日でサービスが 変更となりました。 サービス名 「Sign」 → 「GIJI」 今まで無料だったものが 21名以上で利用する場合 1ユーザー500円と有料化されました。 20名までであれば 無料で利用することができますので 気になる方はぜひ使ってください。 強化されたものは、 ユーザーインターフェイスが使いやすく なっています。 議事録を書く 直感的な操作で並び替えや インデント変更ラベル付けなどを 簡単に行え後々テキストでの エクスポートもできます。 共有する 作成中の議事録は 各メンバーとリアルタイムで共有されます。 会議中に全員で同時編集できるので 会議終了と同時に議事録の共有と 承認を完了できます。 今までは利用できなかった写真をつけたり ファイルを添付することもできますので 単純なテキストの議題(アジェンダ) としても活用することもできます。 参照する 作成された議事録は 日付順でリスト表示されます。 過去の議事録を見るために メールを見返す必要はありません。 チームで仕事をすすめるにあたって 業務進捗をしっかりと共有して 課題責任者、期限などを決めて 忘れない状況にしていくのは とても重要なことになります。 チーム力を高めるためには こういった仕事や会議の進捗管理を しっかりと行うことをおすすめしますし その会議の記録は「GIJI」などの ツールをしっかりと利用してみては いかがでしたでしょうか。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

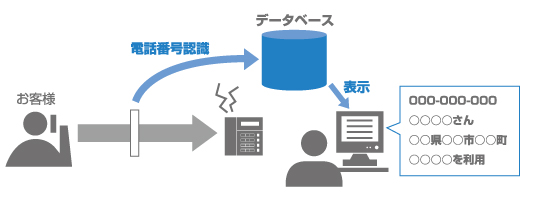

電話で心配り。

最近社員が増えてきたこともあり CTIというシステムを導入しています。 CTIシステムとは Computer Telephony Integration の略称で日本語訳すると 「電話とパソコンの統合」 という意味になります。 電話とパソコンをシステムで 統合して便利にするという仕組みです。 CTIシステムを導入することによって 得られるメリットはとてもわかり易く 電話がかかってきた時着信音と同時に 電話をかけている人の情報が接続して いるパソコンに表示されます。 瞬時に誰かを判断しておもてなし度の 高い応対が可能になります。 上手く使うことで、過去の顧客情報を 管理して有効活用することができるのはステキですよね。 以前のCTIシステムは 大規模な投資が必要で コールセンターなどに 活用方法が限られてきました。 メリットだけに目を向ければもう少し 普及しても良いのですが投資金額が 高額なこともあり中小企業の導入は されてきませんでした。 最近になり課題であった初期投資の 金額が大きく下がりました。 理由は「クラウド型CTI」が 登場したことです。 クラウドを利用することによって ハード面の投資金額を 大きく下げることができたようです。 簡単に言ってしまえば必要なものは インターネット回線とパソコンだけ。 このクラウド型CTIの登場によって CTIシステムが活躍する場が大きく拡大しました。 以前のように大型のコールセンター だけでなく小規模な場所でも活用する ことができるようになりました。 特にリピーター客の管理が大切な 飲食店や歯科医、美容院など 小規模なお店の経営で大きな威力を 発揮するといえます。 クラウド型CTIシステムを導入することで 電話応対の満足度向上が期待できます。 パソコンにこれまでの顧客情報を入力し 管理しておくことでCTIシステムが威力を発揮します。 シナジーでは、基幹システムとなっている Salesforceと連動しているので すべての契約情報や取引情報にたどり着けます。 ここまでの準備が完了すれば完璧です。 受電するとパソコン画面に電話をいただいた 顧客の氏名だけでなく過去の情報にアクセス することができます。 いつも行くお店を予約する際に 名前から電話番号、メニューまで 最初から聞かれるより 「○○様でいらっしゃいますね? いつもありがとうございます! ご用件は前回と同じでよろしいですか?」 と言われる方がやはり嬉しいですよね。 誰でも自分のことを覚えてもらうと 嬉しい気持ちになります。 シンカCTIが提供する CTIシステムは圧倒的に安いんですよね。 おもてなし電話(Lite) 初期費用 ¥100,000- 月額料金 ¥9,800- おもてなし電話ではLiteサービスで あっても2つの電話番号を 設定することが可能です。 ポイントは 何台制限がない 社外でもみることができる 本社・営業所で顧客データを共有できる 現在のデータもそのまま移行しやすい 迷惑電話が事前にわかる など、地味に心強いものです。 クラウド名刺管理システムの 「Sansan」も連携可能ですし 他にも幾つものクラウドサービスと 連携が可能です。 シナジーでは Sansan(名刺管理システム)と salesforceとCTIを連携させることで 顧客情報を蓄積できるようにしています。 携帯電話での連絡が多い時代ではありますが まだまだ固定電話のやり取りも少なくはありません。 安価になったことでCTIを導入する 企業も増える可能性もあり これ自体が永遠の競争力になりえないとは 思いますが、他のクラウドサービスと連携させ 独自のおもてなしサービスを深化させる きっかけにどうでしょう? こういったシステムを導入しても 企業の中におもてなし精神がなければ 活用しきることはできないですし おもてなし精神が高ければ システムに頼らなくてもよい おもてなしができるのは 間違いありませんがあくまで 人は不安定だと思えば こういった補助ツールも 効果的に活用することが できるのではないかと思います。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

隣の家族は青く見える

妻から一緒に見ようと言われ 録画したドラマをみています。 1月18日からスタートした 『隣の家族は青く見える』は 不妊治療に悩む夫婦を中心とした 現代的な問題を抱える家族を 描いたヒューマンドラマ。 自分たちの意見を 出し合いながら作り上げる “コーポラティブハウス”と 呼ばれる集合住宅に 住む4家族の姿を描いています。 夫婦円満だけど“子供ができない” 五十嵐奈々(深田恭子) &大器(松山ケンイチ) 子供はいらない主義の ネイリスト 杉崎ちひろ(高橋メアリージュン) バツイチでスタイリスト 川村亮司(平山浩行) の事実婚カップル 2人の子供を持つ冷え切った夫婦仲の 小宮山深雪(真飛聖) &真一郎(野間口徹) ゲイであることを隠している 建築士・広瀬渉(眞島秀和) &転がり込んできた恋人・青木朔(北村匠海) といった問題のある上記の 4家族(カップル)が生活しています。 第1話、第2話ではまず 主人公夫婦の五十嵐夫妻が抱える 不妊問題が紐解かれてます。 子作りに関する質問はセクハラだと 思う人も増えてきており 妊活というのは非常に センシティブな問題になっています。 「言えないけど、知りたい」という悩みを 堂々とドラマの題材にするのは 意義があり上手なテーマ選びですね。 まだ2話で少しずつしか描かれていませんが 各家族(カップル)の問題は山積みです。 幸せそうに見えても 隣の家族は青く見える だけなのかもしれません。 隣の芝は青く見える。 組織の一員として働いていれば 誰しも一度くらいは 自分の置かれている状況を嘆いて 他の会社で働く人や 起業してうまくいっている人を うらやましく思うことがあるでしょう。 隣の芝が青く見ることはあるものです。 しかし、その中でも起業という選択は 気をつけなければなりません。 起業そのものは難しくないものの 成功させるためにはかなりの気合い が必要になります。 ビジネスの場で優秀だと感じる人は 相対的にみても高学歴で 大企業に勤めている人に多いと感じます。 こういった人が起業するケースは あまりありません(^_^;) 大企業を辞めてまで独立する人は あまり見受けられないので 世の中、優秀な人ばかりが起業している というわけではないのでしょう。 自分としては、起業に必要な資質は 特には存在しないと思っています。 むしろ、何かに秀でているよりは バランス感覚を持って経営に取り組める 力の方が重要だと感じます。 経営は総合力なので 商品開発力 営業力、管理力 経営者の体力、精神力 行動力、決断力、統率力 いくつもの力が必要になります。 人がやっていることは 簡単そうに見えますが 経営そのものはそこまで 簡単ではありません。 起業家を支援するという 活動をしているものの 安易な起業ではうまくいきません。 起業には綿密な事業プランが 必要だと思われがちです。 もちろん、綿密な計画は大切ですが それ以上に マーケットを間違えないことと ハングリー精神と覚悟を持って 起業することの方が重要です。 起業直後はとにかく足を止めずに 全力で走り抜けないといけませんが 企画力のある人はここで足を止めて 企画を練りだすことがよくあります。 起業しようと思えば 雇われているときよりも 何倍ものエネルギーが必要になるため 起業して早めに経営を 安定させるためには 起業する前からしっかりとした 準備をしておくことが大切です。 まず、なぜ企業するのかを含めて 考えるきっかけをつくるために ミッションについてどうでしょう。 起業を考えている方 ぜひ、参加ください。 ということで 『ミッション経営の基本〜創業3年目から差が出る、経営の基礎技術』 https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/52951/ お申し込みはこちらから Program「ミッション経営の基本」セミナーとは? 「経営」というものは突き詰めていくと、どこまでも深く、やるべきことには限りがありません。ただ、多くの成功し続けている会社を見ていると、そこには、必ず押さえているポイントがあるのも事実です。 わたしたちは20年をかけて、1万社以上の経営を支援してきました。そうやって、たくさんの経営の「成功」と「失敗」を見ていると、何をやると失敗して、何をやると成功するのかが見えてきます。そういった成功する社長が必ず押さえている「ミッション経営の基本」を、このセミナーではお伝えいたします。 私たちがお伝えしているのは、本当に基本的な部分。もしかしたら「聞いたことがある」ことが多いかもしれません。しかし、重要なのは「知っていること」ではなく「実践できていること」。経営を成り立たせるために必要なことが、きちんと実践できているかを、確認する機会としてもご活用ください。 ■こんなことでお悩みの社長はぜひご参加ください! ミッションや理念の効果に半信半疑である、、、 会社にミッションが存在しない、、、 ミッションのつくり方が分からない、、、 ミッションが存在するが、表現に自信がない、、、 「いつかやらなきゃ・・・」と思いつつ、時間を取れていない、、、 社員がまとまらず、みんなバラバラなことをやっている、、、 お客さんや、周囲の会社から応援されない、、、 ■お伝えする内容 1 ミッションとは? 2 ミッションの効果 3 ミッションを持つ会社が成功する理由 4 ミッションのつくり方 5 ミッションの伝え方 https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/52951/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

なぜ、そんなことに。

31日午前7時半すぎ 広島市中心部の交差点でバス2台と バイク1台が関係する事故があり 17人が軽いけがをしているようです。 現場の映像では 交差点の中央付近で 2台のバスが衝突し ともに前の部分が破損 しているのがわかります。 事故をみるといつも思うのが 「なぜ、こんなことになるんだろう」 ということと 「他人事ではないな」 というもの。 「なぜ、こんなことになるのか」 という点については 失敗したときは、何についてもそう。 ホームランを打たれた球は いつも甘く見える。 そこは打たれても仕方ない と、思わせます。 失敗した何かをみれば いつも、それは仕方ない とソコだけ見れば判断ができますが なれないことや できないことに挑戦すると 「なぜ、こんなことになるのか」 と、なることは 決してすくなくありません。 やはり挑戦するというのは エネルギーが必要です。 人事異動の発令の時期 当社は明日から新事業期(第25期) となり、人事異動がありました。 人事異動で思うことですが できないことに挑戦する という意思で望んでくれる社員は できないことについては できる方法を考え抜く傾向があります。 誰かに命令されてポジションが 変わった場合は誰かの期待に 応えるためにやりますが うまくいかなかったときには その状況を突破するエネルギーが 発生しない傾向があります。 人は期待されるのは気分良いものですが うまくいかなくなったとき 期待値が高いと悩むばかりに なってしまう傾向があります。 自分で挑戦することを選択した人は 周囲から期待されずにはじめるので うまくいかないことを前提に 試行錯誤をして成功を手繰り寄せます。 そもそも、挑戦することなんて いつも試行錯誤が大前提です。 そこがわかっていないと 大変です。 味方だと思っている社内から ですら、あるべき論の正論から できていない今に向けて 非難を受けることもあるからです。 その途中で 「なぜ、こんなことになるのか」 というようなこともありますが そういうときでも 「すべて自分の責任」と覚悟して 言い訳しないひとが最後まで残ります。 当人にしか理解できない様々な 事情があることはわかりますが 仕事とは様々な制約の中で進めるもの。 どんなに困難で理不尽な状況にあっても そこを何とか突破していかなければ なりません。 自分に全く非がなくても 違う方法で仕事を進めていけば 状況は変わっていたかもしれません。 どんな場合であっても ビジネスの結果は自己責任。 社内の辞令でいえば 当然の昇進もありましたし 抜擢な昇進もありましたし 意外な異動もありました。 好きで得意なことに 集中できるように配慮した つもりでもありますが まずは、与えられた場所で 責任範囲を広く取って しっかりとがんばってください。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

手書き仕訳伝票を廃止するのに4年

いかに無駄なく業務を合理的に 進めるかを考えた時に 社員全員がある一定の レベル以上に標準化された 知識やスキルを持つことは 重要な要素になります。 ただし、その実現は容易なことで はありません。 人にはそれぞれに得意領域があり 更に担当する業務によって 得る経験や学びも変わってくるからです。 その解決策のひとつとして 考えられるのはあらゆる業務に マニュアルを用意することですが その作成や更新に手間がかかって しまっては元も子もありません。 そのためシナジーでは このマニュアル作成管理ツールを 利用しています。 [embed]https://youtu.be/F-_dOYMmUhs[/embed] Teachme Biz【マニュアル作成ツール】 年度末や期末が近づいてくると 色々と頭を悩ませることが多くなります。 売上目標に対する達成度を 気にする時期でもありますが メンバーが変わったり 会社の方針が変わったり さらにはオフィスが変わったりと 会社内に変化が起きる時期です。 ただでさえ忙しいのに 社内の変化に連動して 仕事もどんどん増えていきます。 異動が決まった場合や 部下や同じチームのメンバーの 異動が分かっている場合に 一番厄介でとりかかりたくない ものに業務マニュアルの作成 があげられます。 メンバーがいなくなれば 新しい人が来ます。 新しく来た人がスムーズに 仕事に順応できる職場を 作り上げるために 業務マニュアルは必須です。 ただでさえ忙しいので 引継書に時間をかけている 時間も無いでしょう。 しかし、分かりやすい 引継書を作成しておかないと 職場は苦労することになります。 だからこそ、マニュアルは 平常時から作り続けることが とても大切です。 当社にも今回辞めるメンバーがいます。 そのメンバーはいつ自分が いなくなってもいいようにと 150種類以上のマニュアルを 作成してくれていました。 150種類です(^_^;) 事細かなマニュアルを自分で 作るだけではなくて、周囲の メンバーにはたらきかけて 一緒になってマニュアルを しっかりと準備してくれました。 ・・・本当にありがたいものです。 マニュアルの重要性はわかりつつも 様々な理由をつけて作るのは つい避けてしまうものです。 今回、退職することになりましたが 彼が残してくれるマニュアルは 随分と業務の標準化に役立ちます。 世の中優秀な人材をフルに活用して それでも大した利益を出せない ビジネスをしている企業と 一方では普通の人材を採用して 時給1,000円くらいで働いてもらい しっかりとした利益を残している 企業もあります。 この差は何でしょうか。 おおきく分けると3つ考えられます。 非合理的な仕事が多いか 価値の低いサービスが多いか または、そのどちらもなのか(T_T) 社内で非合理的な仕事の 最たるものに経理業務の 「手書き伝票」 というものがありました。 この21世紀に、 ドンドン会計システムに投入すれば 形になる時代に 税理士から手書きを推奨され続け どうみても不要な業務を永遠に続け 忙しい、忙しいと言っている 時期がありました。 信仰者が居る職場ではどうしても このようなIT化の障害と なってしまいます。 事務というよりは 会計士事務所の指導で なかなか抜け出せません。 手書き伝票を廃止する方法は 実際には難しくありませんでした。 領収書や請求書などから 手書き伝票を経由しないで 会計ソフトに直接入力するだけ。 当社は事業部制を採用しいるので 更に本社勘定を立てるなど複雑に なっていました。 会計事務所の担当者に4年言い続けて ようやく手書き伝票が廃止されました。 最近の会計システムは優秀なので 本社勘定をたてる伝票などなくても しっかりと按分することができます。 社内のマニュアルを充実させていくことは その過程で 「それ、いる?」 という部分をより浮き彫りにすることが できる活動になる可能性があります。 企業はムダな業務をなくし 生産性を高めなければなりませんが やっている本人たちは常に本気で その作業が必要だと信じています。 マニュアル化、標準化された流れを しっかりと確認していくことによって より高い生産性を追求していかなければ 社内はムダが増えていきます。 しっかりとマニュアル化をすすめる ことで社内のムダを無くして 生産性を追求してください。 【経営の12分野】「仕組み化」〜重要な要素ほど仕組みにしなければならない〜 開催日時 2018年02月21日(水) 【初参加】18:00~21:00 【会員様】18:30~21:00【初参加】5,400円 ■社長に時間を生み出す、シンプルな「仕組み化」メソッド お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業向け】 大学生スカウト型採用 Gメン32 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

タスク管理

デビッド・アレン氏の“GTD”という考えで 広まった週次レビュー。 GTD は Getting Things Doneの頭文字で 「物事を完了させる」といった意味があります。 やるべきことを、どんどんとこなしていく タスク管理術です。 GTDでは「気になること」をすべて 頭の外に追い出す、ことを重視します。 「気になること」が脳の中にあると 脳の一部を占拠してしまいます。 そのため、気になることをすべて 書き出すなどして頭から追い出すと 脳のメモリーが解放されて 目の前のタスクに全力で集中できるようになる というものです。 その頭から追い出す作業を 1日、もしくは1週間単位でやることを レビューなどと呼びます。 レビューとは本来は「再検討する」 という意味で、簡単に言えば 「ふり返る」ことです。 仕事をより効率的に より効果的に遂行するため 週に一度は自分の今の仕事を 棚卸しする時間を設けようという考えが 週次レビュー。 日々の流れの中で比較的スピーディーに 行う日次レビューに比べて 週次レビューはどちらかというと 一週間単位、あるいはもっと長い期間に わたる計画を練る場でもありますので 毎週最低でも1時間 きちんとやろうとすれば4時間は必要です。 何度もやっていますが、本当に4時間くらい かけて行わなければ形になりません。 そのためのまとまった時間を確保したうえで さまざまな誘惑に負けずに週次レビューを 完遂するのは簡単ではありません。 うまい方法があるのではないかと 様々な角度から挑戦しましたが 結局はこの方法に戻ってきました。 自分も「今週はまあいいか。」と 流してしまうことが多々あり せっかくまとまった時間がとれる チャンスがあったにもかかわらず 週末の時の狭間に現実逃避行をして 混乱が収拾しないままに 新しい週を迎えてげんなりする ということを繰り返していました。 さすがに手を打たなければいけないと考え レビューを丁寧にしていくという活動を徹底 することにしました。 タスク管理について自分自身は Nozbeというクラウドシステムを かれこれ10年くらい利用しています。 具体的なNozbeの使用感ですが 使っていていつも感謝するのが Googleカレンダーとの同期です。 最初に設定さえしておけば Nozbeで日付や時刻を指定したタスクは Googleカレンダー上にも、同じ日付や 時刻に自動的に登録されます。 前日や、開始時間が近づけば 自動的にスマホにアラートがきます。 日付が入ったタスクは 締め切りがあるものなど 重要度が高い場合が多く そうしたタスクを、必ず思い出せるので 日付を忘れていたなどのミスが 本来であれば生まれません。 週次レビューはこのNozbeと Googleカレンダーと向き合うのが中心 になります。 Nozbe上で、翌週実行すべきタスクに対して 日付を一つ一つ設定していきます。 これも週次レビューの中で最も重要なタスクです。 NozbeはGoogleカレンダーと連携できるので 適宜Googleカレンダーで全体を 確認しながら進めていきます。 具体的な手順は以下の通りです。 Evernoteからのコピペですが いつも手順がぐちゃぐちゃになりがちなので これを見ながら週次レビューをすることにしています。 具体的な週次レビューのステップ 【来週の行動計画を作り出す】 【TODOをあぶり出す】 [ ] Googleカレンダーを開き、土曜日を軸に2週間先のスケジュールを眺める ①予定を確認 [ ] 予定が重なっているものを見つけ、一つに絞る [ ] 行き先を確認 ・その日のことを想像する ・必要資料、TODOを洗い出す [ ] Nozbeに入れる ②[ ] 外食スケジュールを確認して、カレンダーにコピーし、外食を妻と共有 ③[ ] 来客があれば、社内の場所をシステムで予約する ④[ ] 移動時間を入力 ⑤[ ] もう一度、スケジュールに対する【やること】を洗出し、Nozbeに入れる [ ] EvernoteのInboxを空にする 本来であれば、日次レビューにおいてInboxを空にするべきだが、残っているファイルがあれば 必要な場所に振り分ける [ ] 議事録アプリ、Signを確認 ①自分の宿題がないか確認する ②部下に絶対に依頼する行動がないか、確認する →あれば、Nozbeに入れる [ ] EvernoteのProjectを眺める ①Project内に置き去りになっている仕掛りの仕事がないか探す →あれば、Nozbeに入れる [ ] 仕事机の書類スライダーの書類をチェックし、 ①机書類に置き去りになっている仕掛りの仕事がないか探す →あれば、Nozbeに入れる 【Nozbe】 [ ] タスクの詳細を入力 [ ] タスクにかかる時間と期限を入力 [ ] Evernoteの資料を使用する場合は、日付を入れ、スターを連動させる [ ] 【Nozbe】そのスケジュールを実行するために必要な行動の詳細を洗い出す ①◯◯時の電車に乗る、◯◯の資料を作成) ②【Nozbe】全てのTODOの時間を洗い出す 全てのプロジェクトを覗く ③【Nozbe】洗いだしたNozbeはスケジュール化してカレンダーに反映させる 【来週の行動計画を作り出す】 [ ] 行動の詳細は、Googleカレンダーの投入する これで、すべてのタスクが洗い出され 優先順位がつき、来週以降のやる重要なことの 多くがカレンダー内に存在することになります。 当然、細やかなスケジュール化しない やらないといけないこともありますので Nozbeを見ることは忘れないように しています。 今朝は寝坊気味だったので Evernoteの週次レビューのやり方を ペーストして文量を稼いでいます^^; みなさんは、どうやってタスク管理されていますか? ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー