ALL

すべての記事

「特定技能」の在留資格者が昨年の倍に

人手不足の対策として 2019年より開始された特定技能制度ですが、 今年2023年6月時点で、17万人を超え、 去年の同じ時期の2倍になりました。 また、特定技能では、就業できる分野が限定的で 現在12分野を対象としていますが、 2024年問題を受けて、政府はトラック、タクシー、 バスの運転手といった自動車運送業を追加することを 検討しているようです。 現在、特定技能の在留資格を取得し、日本で働いている外国人は、 ベトナムが9万7490人と最も多く、全体の56%を占めています。 これまでは新型コロナウイルスの感染拡大で 海外からの受け入れに制限がありましたが、 入国規制が緩和されたことで 急激に受け入れが増加しているようです。 特定技能の受け入れに関しては、 まずは自社を選んでもらう必要があります。 そのための大きなポイントの1つが給与です。 特に、日本で働くことを検討している外国人は、 手取りや自由に使えるお金がどれだけあるかを 重要視している傾向が強いです。 全国各地の企業が競合となりますが、 建設業などでは、総支給30万円になっている企業も少なくありません。 もちろん、給与だけで決めるわけではありませんが、 大きな要素となります。 気になる分野の平均給与など、 気になる方いましたらお気軽にご連絡ください。 また、特定技能は転職が可能となります。 そのため、1度入社したからといって、 在留期間中、ずっと自社にいてくれるわけではありません。 良い企業があれば、転職をすることも少なくありません。 特定技能の在留資格を持つ者同士での 情報共有も頻繁に行われ、ツテで転職することも多いです。 転職を決める要因としては 給料ももちろん大事ですが、 大事にされているかどうかも大きなポイントになります。 例えば、資格取得に向けた支援や 自国のことを理解してくれようとしてくれているなどです。 文化や風習など、興味を持って聞いたりするだけでも 受け入れてくれていると感じますので、 積極的に興味を持ってかかわっていくことをお勧めします。 シナジーでは、特定技能の資格を持つ人材の紹介や 入社後の支援も行っています。 少しでも制度等に興味ありましたら、弊社までご連絡ください。

乾 恵

ゼロサム思考からの脱却

安芸高田市の石丸市長が 「恥を知れ恥を!」と言っていた時期から 注目していましたが、 最近になりまた一段と世間の注目を浴びていますね。 本当にSNSをうまく活用して 世間が市に注目するように仕向けているなぁと とても感心しました。 よくその中で石丸市長が 是々非々で物事を判断しているという話をされます。 是々非々とは「良いものは良い。悪いものは悪い。」と判断することで、 グレーを作らず、はっきりとさせ ちゃんとその理由を説明しようということです。 何かを大きく変えようと改革するときにはこの考え方は良いと思います。 一方、経営において改革しようと考えるときには ゼロサム(0か100か)思考は危険であるなと思います。 白か黒か。正論を打ち上げたときに はっきりさせようとする人も出てくると思います。 正論ですので間違いではありません。 しかし、一般的には同時にすべてやろうとしても難しいこともあります。 利益か社会貢献、成長か安定、優しさと厳しさ、 ES(社員満足)とCS(顧客満足)、 目の前の仕事と経営等色々あろうかと思います。 もちろんどちらもするためにはどうやったら良いのかと考え、 行動することはとても大切です。 例えば、新規事業を進める時や新規出店などで 迷う場面は多くあると思います。 早めに見切りをつけるべきか、 それとも簡単にあきらめてはいけないと考えるべきか。 この対極した状態というのは 経営者であれば誰しも通る道なのでは無いかと思います。 私はゼロサム思考で決めるのではなく、 その対極したものを結合したバランスが とても大事なのでは無いかと思います。 水と油のように混ざらないものを 混ざらないものなのだと決めつけ 思考停止に陥るのではなく どうやったらそれが混ざるのかを考えることが 大切だと思います。 実際に水と油の状態にある物でも、 工夫をすることで混ざることもあります。 何かを付け足したり、何かを引いたり はたまた混ぜ方を変えてみたりすることで 相反すると思われるもののバランスは取れるはずです。 そのためにはしっかりと学び行動することで そのきっかけや気付きが生まれてくると思います。

小濱亮介

2025年卒の採用活動はより早期化の方向へ。

2025年卒の大卒採用について、 夏季インターンシップが終了しました。 今年からインターンシップの位置付けやルールが変わり、 多くの企業の方が困惑されたのではないかと思います。 インターンシップを選考と直結することも可能となり、 益々早期化の流れに拍車がかかることが予想されます。 近年の就活の流れとしては ・3月 選考の情報解禁・単独会社説明会 ・4月 ES・書類選考 ・6月 面接の開始 ・7月 内定出し という流れが一般的でした。 徐々に、採用活動が早期化してきていますが、 2025年卒はさらに早期化すると言われています。 株式会社学情が2023年5月に発表した、 企業に対して行なった2025年卒採用に関する調査によると、 2024年3月より早く選考を行う予定の企業が、 半数以上いるという結果になりました。 また、2023年内に選考を開始予定の企業は、 3分の1以上いる結果が出ています。 これは、私の個人的な感覚ですが、 特に東京の大都市で、早期に選考を行う企業が多いように感じます。 そのため、早期化の流れに乗ることはもちろんですが、 内定承諾してもらうための魅力づけや、 早期化とともにフォロー活動も長期化するため、 継続的に接点を取り続けることが重要になります。 また、早期化・長期化に伴い、 卒業年度の違う学年の採用活動を、 同時並行に動かす期間も長くなっています。 採用活動のコストはもちろんですが、 工数もどんどん増えていっています。 これまでは、掲載媒体や合同企業説明会が主流でしたが、 スカウト型のサービスが普及してきたり インターンシップが当たり前になりつつあり、 HPのみならず、SNS等での発信活動も必須条件になりつつあります。 人手不足が深刻化し、採用の難易度も格段と上がり、 それに伴い、採用担当者の負担もどんどん増えていきます。 しっかりと採用活動を設計し、 集中と選択を行い、優秀な採用担当者をつける。 今後、採用が重要な位置付けになっていく中で、 これらのことをしっかりとやる企業が、 事業の伸ばしていくのではないでしょうか。 参考になれば幸いです。

乾 恵

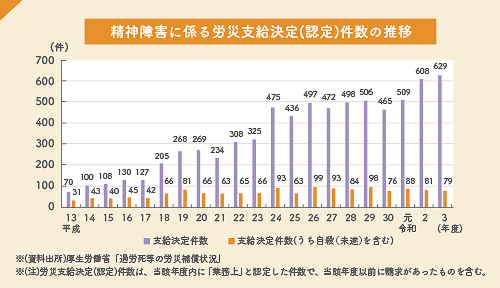

経営者が考えるべき心の健康

昨年度、労災申請が前年度比で337件増の2,683件、 労災認定されたのが710件と、 1983年度の統計開始以降で最多という 衝撃的な数字が発表されました。 昔は精神障害での労災を申請しておらず、 もしかしたらそういった風潮になってきて 表に出るようになったからかもしれませんが、 事実そういった数字が出てきております。 特に40代の男性が最も多く、 この世代はかつて「就職氷河期」と称された 厳しい時代を経験しています。 このような背景を持つ従業員が 心の健康を害する原因として、 上司からのパワハラや 仕事の内容・量の変化などが挙げられています。 今回労災認定されたものの要因の上位3つですが 1.上司からのパワハラ 147人 2.悲惨な事故や災害体験、目撃 89人 3.仕事内容や量の大きな変化 78人 とデータが出ております。 ビッグモーターの記者会見ではありませんが、 経営者は知らないではすまされません。 経営者として、従業員の心の健康を守るために 何ができるのでしょうか。 以下にそのポイントをまとめました。 1.事例性の理解と対応 従業員の心の健康に違和感を感じた際、 具体的な問題点を「事例性」として把握することが重要です。 例えば、勤怠不良の発生や 業務の遂行に時間がかかるようになった場合など、 具体的な事例をもとに従業員とのコミュニケーションを図りましょう。 2.ハラスメントの予防と対応 ハラスメントは従業員の心の健康を脅かす大きな要因の一つです。 特に、ハラスメントを行っている側の従業員が その自覚がない場合が多いため、 経営者としてはハラスメントの予防と早期発見、 そして適切な対応が求められます。 3.心の健康のための環境づくり 従業員が安心して働ける環境を整えることは、 経営者の重要な役割の一つです。 具体的には、業務の適切な配分や、休憩時間の確保、 メンタルヘルスのサポート体制の整備などが考えられます。 経営者として、従業員の心の健康を守るための取り組みは、 企業の持続的な成長や従業員のモチベーション向上にも繋がります。 従業員一人ひとりの心の健康を大切にし、 そのための環境づくりを進めることで、 企業全体の活力を高めることができるでしょうし、 経営の現場での日々の判断やアクションが、 従業員の心の健康を守る鍵となります。

小濱亮介

男性の育児休業取得率の公表が義務化に!?

先月のシナレッジの記事にて、 小濱の育児休暇のレポート記事を掲載いたしました。 政府は、男性の育休取得率を2025年までに 50%という目標を掲げており、昨年度の取得率は17%と、 前の年より3ポイントほど増えてはおりますが、 目標と比べると大きな開きがあります。 このような背景もあるかもしれませんが、 厚生労働省は企業における 男性従業員の育児休業取得率の公表義務を、 現行の従業員数1000人超の企業から、 300人超の企業に拡大する方針を示しました。 公表する企業が増加する中で、 今後、男性の育休取得率もますます重要視されるようになり、 採用活動において重要な数値の1つになるかもしれません。 さて、男性の育児休業が低い理由としては、 ・育児休業を取りにくい雰囲気 ・仕事が属人化している/人手が不足しており、休んだら仕事が回らなくなる などが取得が進みづらい企業内部の要因です。 男性の育児休業の促進のためのポイントについていくつかまとめてみました。 ぜひ意識してみていただければと思います。 1.ポジティブな企業文化の構築 男性が育児休業を取得しやすい雰囲気を醸成するために、 上層部からのメッセージや取り組みが重要です。 企業全体で家族・育児を尊重し、 柔軟な働き方を奨励する文化を育てることが大切です。 会社によっては、社長自らが 「男性社員も堂々と育児休業を取ってください。」と 社内に向けて発信している企業もあります。 また、中間管理職の方の理解が深まらないケースもありますので、 男性の育休に関する研修や注意点、 呼びかけなどを徹底することもとても重要です。 2.育休取得のフローの明確化/相談窓口・問合せ窓口の設置 男性が育児休業の取得が進まない理由として、 取得方法や取得することに対して 漠然と不安に感じることなどがあげられます。 「どのように取得の申請をしたら良いかわからない」、 「必要な手続き等が分からない」、 「注意するべきことは?」など、 個々によって様々感じることがあります。 育休の取得が進んでいる企業であれば、 過去取得者に聞くことができますが、 そうでない場合は、どうしたら良いか分からない人も多いです。 そのため、専用の窓口をおいたり、 フローを明確化して周知するなど行う必要があります。 3.仕組みを整える その人にしかできない仕事を できるだけなくすようにすることです。 その人がいないと仕事が回らない状態にしてしまうと、 育休取得が進みません。 日頃から、業務が属人化していないか考え、 仕組み化の意識を持つことで、 育休の取得にはもちろん、有事の際にも、とても役に立ちます。

乾 恵

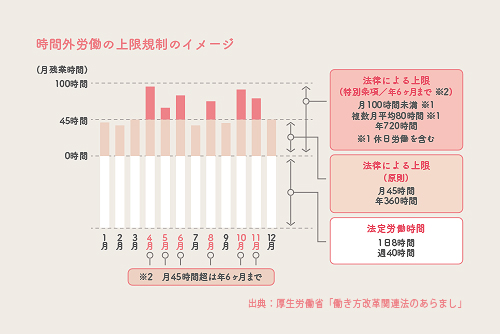

2024年問題とは?運送業と建設業の挑戦

近頃、建設業界と運送業界を揺るがす 「2024年問題」が再び注目を集めています。 これは2019年に制定された働き方改革法案の一部として生じた問題で、 運送業と建設業において、時間外労働の上限規制により発生する 諸問題のことを指します。 従業員の長時間労働の改善を目指し、 時間外労働の時間上限を設ける旨を記載した 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する方針」が 2018年に成立しています。 この時間外労働の上限規制は、 大企業は2019年の4月1日より施行されましたが、 運送業と建設業については5年間の猶予期間が設けられました。 猶予期間が設けられた理由は、 長時間労働が恒常化している現状を一変させる必要があることから、 労働時間規制の即時施行は困難と判断されたからです。 しかし、この猶予期間が2024年で終焉を迎えるにあたり、 業界全体に多大な影響を及ぼす可能性があります。 それは、働き方改革への対応が遅れている企業にとっては 厳しい現実が待ち受けているからです。 その一方で、既にIT技術の導入を積極的に進め、 生産性の向上を達成している企業も存在します。 また、企業の魅力をアピールし、新規採用を増やす動きや、 同業他社とのアライアンスを形成し、協力しながら 新たな働き方を模索している企業も出てきています。 それでも、「2024年問題って何?」と 理解していない経営者が一部には存在します。 誰でも様々な情報を入手しやすくなり、 働き手が事態の深刻さに気づく時代になっています。 これは、生産性の向上や収益構造の改革を 迫られる経営者にとっては一大チャレンジです。 結局のところ、変化を受け入れ、学習し、 行動し続ける経営者こそが、 経済環境の厳しさを乗り越えて 成長を遂げることができるのだと思います。 一方で、学ばない経営者は、経営の衰退を迎える可能性が高いです。 運送業と建設業が直面しているこの大きな挑戦こそ、 業界全体の進化を促す契機となるかもしれません。 2024年問題を前に、企業はその未来をどう描くのか、 その戦略と結果が業界の未来を左右します。 そこにまた他業種の方々も 大きな気づきや発見があるはずですので、 対岸の火事ではなくしっかりと見て学び さらに発展し続ける行動が必要だと思います。

小濱亮介

夏の求人市場の活況と学生求人~成功への一歩を踏み出す8月の採用活動~

夏休みや新卒採用のシーズンが終わる8月は 実は採用市場が活発化する傾向にあります。 以下に、夏の求人市場の活況の特徴をご紹介します。 これからの採用活動を成功させるための ヒントになれば幸いです。 Point① 復職者や転職志望者の増加 夏休みや長期休暇明けの8月は、 復職を考えている方や転職を検討している方が 増える時期です。 長い休暇を経てリフレッシュした気持ちで 新たなキャリアチャレンジを求める人々が 活発に求人を探し始めます。 特に夏の休暇中は、普段とは異なる環境や 人々と接する機会が増えます。 家族や友人、旅行先で出会った人々との交流や 会話を通じて、新たな視点や情報を得ることで 自身のキャリアについて 見つめ直すきっかけとなることもあります。 夏の長期休暇は、日常の喧騒から 一時的に離れる貴重な時間です。 この時間を有効に活用し、 自己成長や将来のキャリアについて 真剣に考える人々が増えるのも特徴です。 過去の経験や達成感を振り返り、 自身の強みや興味関心に基づいた 新たなキャリアの道を模索することも多いです。 また、夏は新しい出発や挑戦に最適な季節とも言えます。 自身の可能性を広げるための 行動を起こす人々が増えるのです。 求人市場もそれに応じて 多様なポジションやキャリアパスを提供しており、 夏の採用活動は活気に満ちた魅力的な機会となっています。 さらに夏の求人市場での採用活動は、 復職や転職を考える人々にとって 重要な選択の時期です。 しっかりと自社の欲しい層からターゲットを定め、 ターゲットにあった求人の打ち出しが重要です。 特に、若い方であれば自己成長や スキルアップを求めている傾向が強いので、 そのような職場環境をアピールすることで、 応募の確度を高めることができます。 Point② 学生のアルバイト・パート求人 夏休みを利用してアルバイトや パートタイムの求人を探す学生も多く見られます。 特に1年生の学生は、夏休みを経て 新たな環境でのアルバイトを始めることを 考えている場合があります。 また、帰省後にアルバイトを始めるといった学生や、 夏休みの間にアルバイト先を増やしたいと考える学生も 増えていきます。 彼らは自己成長や経験の積み重ねを求めながら、 経済的な自立や社会的なスキルの向上を目指すため、 夏の求人市場において重要な存在となります。 この時期に求人を募集する企業は、 学生の需要に応える魅力的な条件や 柔軟な勤務スケジュールを提供することが重要です。 例えば、短期間での就業や週末のみの勤務、 学生のスケジュールに合わせた柔軟なシフト制度などが 学生の関心を引きつけるポイントとなります。 また、アルバイトやパートでの経験を通じて、 学生が職場でのコミュニケーションスキルや チームワークを向上させる機会を提供することも重要です。 求人企業は、学生の多様なニーズや キャリア目標に対応するために、 魅力的な福利厚生や成長機会を 提供することも検討すべきです。 例えば、教育トレーニングプログラムや キャリアマネジメントのサポート、 将来の正社員採用へのステップアップの 機会を示すことが、学生の関心を 引き付ける要素となるでしょう。 夏の求人市場において、 学生のアルバイト・パート求人は重要な要素となります。 企業は学生のニーズや目標に応える 魅力的な条件と成長機会を提供し、 学生は自己成長や経済的な自立を目指しながら、 夏の求人市場で新たなキャリアの一歩を踏み出すことができます。

乾 恵

人材確保のジレンマ:社内体制を整えるべきか、優秀な人材を採用するべきか

時折、企業の社長から 「うちはまだ社内体制が 整っていないから新卒はまだ早い」 という言葉が漏れ聞こえてきます。 具体的にどういう状況なのか聞いてみると、 「教育するほどの人がいない」 「マニュアルがない」 「新人にやってもらう仕事がない」 「人事評価制度がない」と、 多岐にわたる課題を抱えていることがわかります。 社員の高齢化が進行し、 現場の人数自体はなんとか足りている状況。 しかし、将来を見据えると 何となく不安を感じる。 そう考える人ほど、 上記のような問題を挙げるように思えます。 一方で、 私たちが常に強調してお伝えするのは 「良い人材を採用しようと思ったら 良い組織でなければならない」 「良い組織にするためには 良い人材を採用しなければならない」 ということです。 そうなると まるで鶏と卵の問題のように、 どちらが先かに頭を悩ませることになります。 結局のところ、 「中途で若くて良い人はいないかな…難しいよね…」 という話で終わってしまうことが多いのが現状です。 だからと言って、 その問題から逃げるわけにはいきません。 私の結論は、 採用も組織づくりも 同時に進行しなければならない ということです。 新卒や中途の採用においては 会社の相性や好みも重要ですが、 一方に偏らずに 全てを並行して進めることが 求められます。 しかし、「現場が回らなくて…」 「時間が取れなくて…」という 反論が返ってきます。 ここで問われるのは、 高齢化や人手不足といった問題を抱えながら、 経営の優先順位をどこに置くかという点です。 組織強化や採用は 緊急性がないかもしれませんが、 重要度は高い。 優先度を下げて 先延ばしにしてしまうと 組織が混乱し、 結果的に大きなコストを 払うことになります。 企業として強くなるためには、 採用や組織強化を継続的に行い、 その効果を確認し改善していく 仮説・実行・検証のサイクルが必要です。 最終的には、 社長自身が力を振り絞って 組織をまとめ上げるケースが 多いように思えます。 確かに、そのように問題を 解決できれば良いのですが、 それには大きな労力と コストが必要になります。 悩んでいる時間があれば、 専門家に相談することや 具体的な行動を起こすことが重要です。 なにか一歩でも前に進むことで、 組織の未来を切り開くことが 可能になるのです。

小濱亮介

高卒と大卒の離職率の差が縮まってきている

7月に入り高卒求人が公開になったことで、 いよいよ高校生の採用活動が本格化しました。 既に高校へ求人を郵送された 企業の方も多いのではないかと思います。 高卒採用と大卒採用では 様々な議論がされますが、 よく言われるのは、 「高卒人材は大卒人材より 離職率が高いから、不安」ということです。 実際、新卒の離職率は、 中卒:7割、高卒:5割、大卒:3割が 3年以内に離職することから 「七五三」と言われていました。 実際にここ30年の間、 3年以内に離職する新卒社員全体の離職率は 大きな変化がありませんでした。 ただ、最新のデータを見てみると、 この数字に変化があることがわかります。 厚生労働省が2022年10月に公表した、 新規学卒者の就職後3年以内の離職状況によると、 高卒就職者では、35.9%、 大卒就職者では31.5%という結果になりました。 (2019年3月に卒業した新規学卒就職者のデータ) このように、以前ほど離職率に差がないことがわかります。 では、高卒と大卒では退職理由に変化はあるのでしょうか? 結果は下記のようになっております。 ○高校卒 1位 人間関係がよくなかった(29%) 2位 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった(28.7%) 3位 賃金の条件がよくなかった(26.1%) 4位 仕事が自分に合わない(22.2%) 大学卒 1位 労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった(33.2%) 2位 人間関係がよくなかった(21.3%) 3位 賃金の条件がよくなかった(20.9%) 4位 仕事が自分に合わない(19.2%) ※厚生労働省が発表した 「平成30年若年者雇用実態調査の概況」より 順位の変動はありますが、 どちらも退職理由の上位3つは同じ理由でした。 つまり同じ対策で、 高卒・大卒問わず退職を抑制することが期待できます。 大卒採用に行き詰まりを感じていらっしゃる 企業の方は、この機会に高卒採用も ご検討してみてはいかがでしょうか。

乾 恵

何のために経営していますか?

経営者の方と込み入った話になったときに よく「〇〇社長は何のために経営していますか?」と 尋ねることがあります。 また顧問先の社員さんや新入社員の方に 「何のために働きますか?」と聞くことも多くあります。 多くの経営者は、 「良い会社にしたい」と思い会社を経営しているはずです。 恐らく良くない会社にしたいと思っている人はいないでしょう。 では”良い会社”とはどんな会社でしょうか? 社員が笑顔でいる会社? 残業が少ない会社? 黒字がずっと続いている会社? 離職が少ない会社? 一つに絞ることはなかなかに難しく、 何をもって良い会社とするかは人によって大きく違うはずです。 これは働く従業員も同じです。 従業員が考える良い会社と 経営者が考える良い会社も 違うことが多いでしょう。 これが一致すれば経営者としては嬉しいですよね。 経営者にはそれぞれの経営の目的があり、 良い会社の定義が変わってくるのは当然です。 社員も「何のために働いているか」が経営者と違えば、 良い会社の定義も変わります。 もちろん互いに本音ではなく、 世間で一般に良いとされていることを口に出しただけなら、 イコールになることもあると思います。 しかしその場合、 腹の奥底では「それが一番ではない」と思っているはずです。 経営者であっても、 関わる人や環境によって 何のために経営するのかは変わっていきます。 変わってきて当然ですし、 100%腹落ちしていれば大きな変化ではなく、 小さな変化でその言葉は変わってくると思います。 経営者が”なんのために経営をしているか?”という 問いに対しての答えが言語化できていれば そこはブレることはありません。 それがきっと経営理念やミッション、 パーパスと呼ばれるようなものに 置き換わっていくのではないでしょうか。 そして、経営者はそれを思っているだけではいけません。 ちゃんと関わる人達にわかりやすい言葉で 伝え続けなければならないのです。 何のために経営しているのか。 自分たちはそのためにどこに向かって仕事をしているのか。 ちゃんと言語化して伝え続けていきましょう。

小濱亮介

技能実習制度廃止について、特定技能活用の視点から考えること

今年4月、政府の有識者会議にて技能実習制度の廃止と、 それに向けた新たな制度への移行を求めるたたき台が示されました。 もとより技能実習制度は、 海外からは「奴隷制度」と言われており、 その背景には過酷な労働環境や低賃金、相次ぐ失踪などといった トラブルが相次いでいることが挙げられます。 また、「技能移転を目的」とした意義を掲げていますが、 日本の労働力不足を補っている実態もかねてより問題視されてきました。 新たな制度の方向性として、 「定義の変更」「対象職種の限定」「転籍の自由」 「監理団体・登録支援機関の要件の厳格化」などが挙げられています。 特定技能制度から見たこの制度変更に対する メリット、デメリットとしては、 あくまでも個人的見解ですが以下のようなことが考えられます。 メリット ・日本語能力はこれまで以上に高いレベルの人材が採用できる →現行の技能実習制度は 日本語能力に関しては水準を設けていませんが、 新制度ではこの部分も水準が設けられます。 また、日本で働きながら 日本語能力を向上させる仕組みも設けられるようです。 ・不要な登録支援機関の排除 →技能実習制度でも悪徳なブローカー問題はありますが、 実は特定技能でも同じように起こっています。 今後は監理団体、登録支援機関は 人材派遣と同じように許可制に移行することが検討されており、 よりまともな機関だけが残る制度になることが期待されます。 デメリット ・3年の経験を有する人材の採用ができない →特定技能の採用の一番のメリットは 「技能実習で3年の経験を積んだ」人材を採用できること だと考えられていました。 もし技能実習制度の廃止で 特定技能がスタートラインになる場合は、 最も大きなメリットが失われてしまいます。 ・外国人の転職慣れ →特定技能制度では転職は認められています。 SNSコミュニティで求人を見つけ転職するケースが大半です。 雇用の流動化が悪いことだとは思いませんが、 「日本人と同等以上」という条件を設けている特定技能制度では、 短期離職はコスパが決して高くないのかなと思います。

乾 恵

自社が選ばれる理由は明確ですか?

先日、2023年度の日本の主要企業の採用計画において、 中途採用の比率が過去最高の37.6%まで高まったと報道がありました。 背景には、新卒一括採用や年功序列の評価制度、終身雇用のような 硬直的な雇用慣行が限界を迎えていることが挙げられます。 人口減少で技術やノウハウを次世代に継承することが 難しくなっているのに加え、 人手不足に拍車がかかっている業種もあります。 23年の春闘で賃上げを表明する企業が増えましたが、 人の採用や定着に関することがとても重要であることが見えてきます。 ますます採用活動が難しくなっている昨今、 採用活動が上手くいくためのポイントを3つまとめましたので、 お役に立てれば嬉しいです。 ①自社が選ばれる理由は明確か 企業様とお話をすると『求める人物』は明確であることが多いです。 一方で「その人物は御社のどこに部分に魅力を感じますか?」と伺うと、 明確に答えられない場合が多いです。 どのような人物を採用したいかも重要ですが、 同時に選ばれるための理由も明確にする必要があります。 『自社が求める人物』に選ばれる理由を明確にし、 もしなければ人物像を変えるか、魅力を作っていく必要があります。 ②その人物は本当にいるかどうか ①と少し関連しますが、『求める人物が本当にいるかどうか』も とても重要なポイントです。 定めたはいいものそのような人物がいなければ、 採用することはできません。 人物像を定めたら、本当にその人物がいるかどうかを見極める必要があります。 例えば、そもそも20代であれば数は少ないですし、 30代は小さなお子さんを持っている割合が多く、 転職に踏み切るにはハードルが高くなります。 そのようなことも踏まえて、人物像を設定することが重要です。 ③その魅力は自社だけのものか 『求める人物像』の設定もきちんとできており、 しっかりと選ばれる理由も明確にできたとします。 あと考えるべきポイントは、 『選ばれる理由は自社だけのものか』ということです。 同じような魅力が他の企業にあれば、 その企業が採用活動における競合企業になります。 競合企業を調査し、差別化ポイントを整理して、 求人票や採用活動に反映させることが重要です。 以上、3つのポイントをまとめました。参考にしていただければ幸いです。

乾 恵

部下を離職に追い込む『上司の3つの大罪』

人が辞める原因の多くは上司に関係していると言われています。 離職するときの主な理由は、 上司(人)が合わない 仕事内容が合っていない 環境が合っていない この3つのどれかに当てはまることが多いように思います。 今回は様々な会社の組織を見てきた中で見聞きした 上司の言動が部下の離職につながった事例を3つ紹介します。 これは上司だけでなく経営者も 知らぬ間にやっていることもあると思いますので、 参考にしていただければ幸いです。 部下を離職に追い込む、上司の3つの大罪 ダメ出し、やり直しをさせる 何かをやってもらいたいと考えて仕事を振った時に、 部下が作ったものが違ったからといって、 上司が全て修正してしまうと部下はやる気をなくしてしまいます。 当人は今までの時間はなんだったのかと考えてしまいます。 メールのテンプレートや言い回し等をアドレスして 再度考えてもらうようにしましょう。 部下の仕事を認めつつ観点や基準を提示して、 もう一度考えさせることで部下の成長が期待できます。 部下と向き合うことを諦める 例えば部下が問題を起こしたり、意図しない行動を取ったり、 結果が出せなかったり、取るべき行動が取れていなかった時に、 上司が「この人(部下)は駄目だ」と諦めムードを出すと相手に伝わります。 部下は「自分はここにいてはダメなんだ」と感じてしまいます。 「この人は駄目だ」というレッテルを貼るのは危険です。 人は他人から自分がどう思われているのかを意識しているので、 「駄目な人」だと思われていると感じた人は 駄目な人の行動を取ってしまいます。 貼るのであれば、良いレッテルを貼るようにしましょう。 「あなたはできるできる」と言われた人は、 できるように育っていくと心理学の研究で証明されています。 ちゃんとさせる 意外かもしれませんが、ちゃんとさせることも離職に繋がります。 上司が完璧主義や管理統制型の人であれば、離職につながる可能性も高まります。 やはりモチベーションの源は自分の自発性や創造性です。 誰かに「ちゃんとしろ」と言われると、それ自体がストレスになります。 上司が注意をしなければ、失敗するのではないかと 心配に思われるかもしれません。 それは部下が自身の役割や責任などを理解できていないことが原因です。 ベストなのは部下が自分で役割や責任に気づくことです。 「ちゃんとする」ことが目的になった結果、 成果につながらずストレスになり離職に繋がることもあります。 そのため「仕事を通して人を成長させていく」ことを、 どう仕組みや関わりで実現するかがとても重要になってきます。 今回解説した3つに気をつけて、部下をコントロールしようと 思わないことが大切です。 コントロールせずに理想を実現できる組織こそが、 最高の組織なのではないでしょうか。 時にはコントロールすることも必要な場合もあると思います。 しかしコントロールは最小限にとどめ、部下とすり合わせを行い 理解してもらうことで、小さな失敗から気づきを与えていくのが 素晴らしい上司です。 最高の組織が増えると、イキイキと社員が働く職場が 増えるのではないでしょうか。

小濱亮介

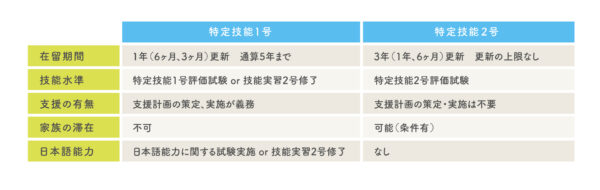

特定技能2号 2分野から全分野へ拡大か

出入国在留管理庁は自民党の外国人労働者等特別委員会で、 特定技能2号に関する対象拡大を提案しました。 特定技能2号とは、1号より熟練した技能が必要で 「特定技能2号評価試験」という試験に合格することで 移行できる在留資格です。 1号との主な違いは以下のようになっています。 現行では「建設」「造船」の2分野のみで 2号への移行可能です。 また「介護」分野に限っては介護福祉士の資格取得により 就労ビザ自体を「介護」に変更することができます。 特定技能は2024年4月で制度創設から5年を迎え、 特定技能1号での在留期間が上限に達する 外国人労働者が出てきます。 通算3年以上特定技能として働く外国人へのアンケート調査によると、 1号期間満了後は2号への移行を希望し、 また移行可能な制度変更を希望する人も一定数います。 技能実習制度廃止というニュースも耳にしますが、 今後の外国人労働者の活用に関しては これから数年で大きな変化が起こりそうなので、 しっかりアンテナを張っておく必要があります。

乾 恵

求職者の離脱を防ぐ、Wantedlyの活用法

自社の存在や求人を認知した求職者に対して、 魅力づけする活動ができていますか? 求人以外にも魅力づけするための情報発信を することがとても重要です。 現在、インターネットで、多くの情報を 入手することができます。 そのため求職者は求人以外にも 様々な場所で情報を収集しています。 HPを始め、SNS、口コミ等、 様々な手段・場所へ遷移しながら、 応募する企業を決めています。 また最近では、すぐすぐの転職を 考えていなくても、 「いい企業があればいずれ転職したい」 と考えている転職潜在層も多く、 日頃から情報収集している求職者も多くいます。 そのような状況の中で求人情報以外にも、 定期的に会社のことや最近あった出来事など 情報発信をすることがとても効果的です。 求人以外の情報がなければ、 せっかく興味を持ってくれても、 応募というあと一歩が踏み出せず 離脱されてしまいます。 そのような背景から、 情報発信がとても重要な時代になりました。 現在、会社についての情報発信のツールの1つとして Wantedlyが注目を集めています。 Wantedlyはストーリーという機能を使い、 ブログのように、会社の考え方や価値観、 取組みを日々の活動などを 発信することができます。 こちらから弊社のストーリーをご覧いただけます。 もちろん自社HPでも情報発信はできますが、 Wantedlyが求人に特化しているため 求人のブログ記事専門のツールとして活用できます。 また、それぞれのストーリーの下部に、 記事に関連した求人のエントリーボタンを 貼り付けることができます。 そのためストーリーを読んで 会社に興味を持った求職者は、 すぐにエントリーすることが可能です。 Wantedlyでは、求人の制限がなく、 ストーリーでの投稿も制限がありません。 求人とストーリーをリンクさせることで、 採用効果の最大化を狙うことが可能です。 ぜひ採用活動の1つの参考として、 お役に立てれば幸いです。 ご興味ありましたらお気軽にご連絡ください。

乾 恵

自社が求職者に選ばれる理由

先日、2023年度の日本の主要企業の採用計画において、 中途採用の比率が過去最高の37.6%まで高まったという報道がありました。 背景には、新卒一括採用や年功序列の評価制度、終身雇用などの 硬直的な雇用慣行が限界を迎えていることが挙げられます。 人口減少で技術やノウハウを次世代に継承することが 難しくなっているのに加え、 人手不足に拍車がかかっている業種もあります。 2023年の春闘で賃上げを表明する企業が増えましたが、 いかに採用や定着できるかが、とても重要であることが見えてきます。 ますます採用活動が難しくなっている昨今、 自社が求める人物を採用するポイントを3つにまとめました。 ①自社が選ばれる理由を明確にする 企業様とお話をすると『求める人物』は明確であることが多いです。 一方で「その人物は御社のどこに部分に魅力を感じますか?」と伺うと、 明確に答えられない場合も多くあります。 どのような人物を採用したいかも重要ですが、 同時に『自社が選ばれる理由』も明確にする必要があります。 『自社が求める人物』に選ばれる理由を明確にし、 もしなければ人物像を変えるか、魅力を作っていく必要があります。 ②自社が求める人物は本当にいるかを見極める 前述の①と少し関連しますが、 『求める人物が本当にいるかどうか』もとても重要なポイントです。 定めたはいいものそのような人物がいなければ、 採用活動は難航するはずです。 人物像を定めたら、本当にその人物がいるかどうかを見極める必要があります。 一例を挙げると、そもそも20代であれば数は少ないですし、 30代は小さなお子さんがいる割合が高く、転職に踏み切るにはハードルが高くなります。 そのようなことも踏まえて、人物像を設定することが重要です。 ③その魅力は自社だけのものかを考える 『求める人物像』の設定もきちんとできており、 しっかりと選ばれる理由も明確にできたとします。 あと考えるべきポイントは、『選ばれる理由は自社だけのものか』ということです。 同じような魅力が他の企業にあれば、その企業が採用活動における競合企業になります。 競合企業を調査し、差別化ポイントを整理して、求人票や採用活動に反映させることで、 やっと『求める人物』に選んでもらえるのです。 以上、採用活動が難しくなっている中で自社が選ばれる3つのポイントをまとめました。 参考にしていただけますと幸いです。

乾 恵