ALL

広報シナジーの記事

お祭りも、面接も、構造化が必要

毎年酒まつりは 大変そうですが 実は 運営の基礎基本は 伝統的に作り込まれ ある程度の部分は 構造化されていています。 あれだけ毎年大規模な イベントを行っていますが 中核で運営する多くの人が ボランティアで参加します。 つまり、ボランティアで参加するため 個人的な収益に反映されないので 運営責任が重い仕事は 長く続きすぎると疲弊してしまうため 毎年少しずつ責任者が 変わっていくことで負担を 軽減させています。 そのために、お祭りの運営も ある一定の構造化が絶対的に 必要だったわけです。 構造化すると何がメリットかというと ノウハウが伝承されやすく 問題点の検証が行いやすい ということ。 お祭り事なので 属人的な部分も 少なからずありますが 設計図がある程度描かれているため 毎年少しずつアップデートすることで 運営の精度を向上させ 毎年イベント規模を拡大させています。 構造化は面接にも必要!? 構造化された面接とは 簡単に言えば 同じ職務に応募している応募者に 同じ面接手法を使って評価する ということです。 構造化面接を行うと 応募した職務自体が 構造化されていない場合でも 応募者のパフォーマンスを 予測できるという調査結果があります。 当社でも構造化面接を 採用しています。 つまり すべての応募者に同じ質問をして 同じ尺度で回答を採点し 事前に決められた一貫した 採用要件に基づいて採用を 決定するということです。 実は、構造化面接の質問を 採用している組織はあまり 多くありません。 それは、何故かと言うと 質問を作成するのが 意外と難しいからです。 構造化面接の質問は 事前に細かく設計しておく 必要があり 何が良い回答で 何が普通の回答で 何が残念な回答か シミュレーションを済ませて おかなければなりません。 合わせて、面接担当者が 他の質問をしないように 指導する必要もあります。 別の調査によると 構造化面接があまり頻繁に 用いられていないのは 一般に面接担当者は 皆自分の面接が上手い と思っていて そういった仕組みが要らないと 感じているからだということが わかっています。 みんな、面接がうまいと 思っています。 確かに、「人の能力を見抜く力に 長けていると思いたい」と思う 人は多いでしょう。 しかし、こと採用に関しては 直感を信じてはいけません。 初対面の相手に対して とっさに下す無意識の判断は 自分の中にある無意識の偏見や 信念に強く影響される という調査結果があります。 たとえば面接の場合 知らず知らずのうちに 応募者の精緻な能力を 評価することから 自分が感じた応募者の 第一印象が正しいと確認できる 証拠探しに意識が切り替わります。 心理学者はこれを 確証バイアスと呼んでいます。 こういったものに とらわれないためシナジーでは 構造化面接に対する アプローチが2つがあります。 1つめ 職務に関連性のある 意味がある質の高い質問をする 面接担当者は 自分の優位性から 意味のありそうな まったく意味のない奇異な質問を する人がいます。 その質問の回答で何がわかりますか? と、深掘りすると、気分で聞いている なんて言うことは少なくありません。 面接で評価する質問は 吟味された意味のある質問で 無いといけません。 2つめ 良い回答、普通な回答、ダメな回答 標準化されたプロセスを持つこと。 たくさん面接を させてもらうとわかるのは 応募者を評価し、採用者を 選択する場合には その評価軸、判断軸が必要です。 応募者ごとに、ばらばらな 手法で採用を進めていくと 評価のしようがありませんし 社内で活躍している人材が 採用時にどういった評価だったかを 振り返って検証して 近しいスコアや特性を出す 人材分析をすることも やりにくくなります。 他にも手法はありますが この2つにこだわると 後々の検証がしやすく 組織にとってどんな 人材を採用するべきかが 明確になります。 【お知らせ】〜スマホ時代の0円採用テクニックセミナー〜 □Indeed活用で0円採用する方法 □求人広告を使わなくて成功するポイントとは 日時:2018年9月27日 14時〜16時 場所:Fabbit広島 料金:5,400円(税込み) 問い合わせ:082-493-8601 申し込みはこちら For Whom? – こんな方におススメです 人材採用のコツがわからず困っている方、、、 採用したいが給与水準が低いからあきらめている方、、、 採用活動にそれほどお金をかけられない方、、、 人材不足で社内の仕事がまわらなくなっている方、、、 Concept – このセミナーで得られるもの 「人材採用」の基本を学べる! 最強の低コスト採用について学べる! 求人のプロが教える求人票を求人広告にする㊙テクニックを学べる! お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

1000という、わかりやすさ

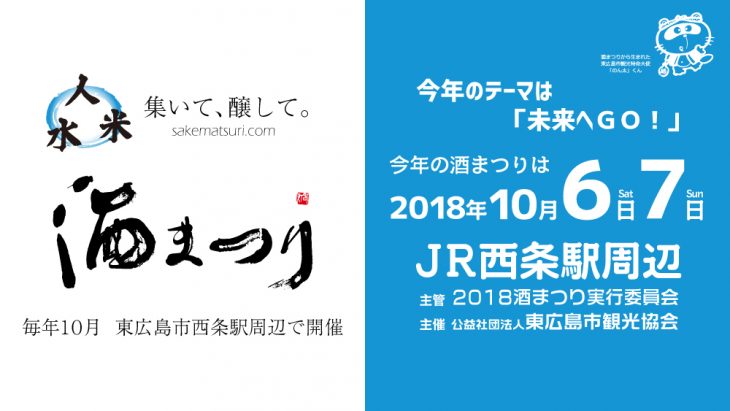

10月6日(土)7日(日)に行われる 国内最大の日本酒イベント 2018酒まつりまで あと42日となりました。 昨日は、フリーライブのアーティスト ”大塚愛”さんを発表しましたが 同時に他の会場の運営も佳境に 入ってきています。 毎年1000銘柄以上の日本酒の 試飲ができる唯一無二の企画 「酒ひろば」会場のお酒の調達。 現在700銘柄以上は揃いましたが まだ、発送頂けていない蔵元に 「今年も出品していただけませんか?」 と、お願い、忘れ防止のために 部会員が昼間集まって連絡を させてもらっています。 そのときに連絡すると 「寄付を求められてると思って 毎年避けてたんですが 有料で買ってくださるんですね」 と、意外な回答がありました。 確かに、蔵元はお祭り関連については 寄付とか献酒を求められる場合が 強いのかもしれませんね。 その他にも 「今年は蔵を休んでいる」とか 「もう辞めてしまってね…」 なんていう声も 少なくありません。 気になって国税庁のHPを調べると 17年前の平成13年には1929の 酒蔵がありましたが 3年前の平成27年には1421の 酒蔵しかありません。 たった14年の間で508もの酒蔵 が廃業しています。 これは、毎年36.3の酒蔵が 廃業しているということで 酒蔵の運営がどれだけ 大変なのかが伺えます。 2年前、この 「酒ひろば」の責任者を させていただいたことが ありましたがそのときよりも 更に70もの酒蔵が減っている とするなら、毎年1000銘柄 集めていくという企画も少しずつ 難しくなってくるでしょうね。 ただ、1000銘柄というと 響きがいいというか わかりやすくていいんですよね。 620銘柄の〜 というよりも 1000銘柄というと 説明もしやすいし 覚えてももらいやすいものです。 採用も同じく わかりやすいことが大切 何をやっている会社なのか どんな人材を求めているのか どんな人が働いている職場なのか 残業が多いのか、少ないのか 有給が取りにくいのか、取りやすいのか 求人広告をみていると 条件がたくさん書いている 求人はありますが 職場情報が伝わってくる 求人は多くありません。 求職者目線に立つと 会社の方向性も重要ですが それ以上にどんな人達と 働いていくことになるか のほうがよっぽど重要です。 会社のミッションや ビジョンや方向性を打ち出したら 今度は、どんな人が働いているか しっかりと見えるようにすると 求職者にはわかりやすく 安心して応募できるようになります。 ぜひ、求人情報には 会社情報ではなく 職場情報を記載してください。 【お知らせ】〜スマホ時代の0円採用テクニックセミナー〜 □Indeed活用で0円採用する方法 □求人広告を使わなくて成功するポイントとは 日時:2018年9月27日 14時〜16時 場所:Fabbit広島 料金:5,400円(税込み) 問い合わせ:082-493-8601 申し込みはこちら For Whom? – こんな方におススメです 人材採用のコツがわからず困っている方、、、 採用したいが給与水準が低いからあきらめている方、、、 採用活動にそれほどお金をかけられない方、、、 人材不足で社内の仕事がまわらなくなっている方、、、 Concept – このセミナーで得られるもの 「人材採用」の基本を学べる! 最強の低コスト採用について学べる! 求人のプロが教える求人票を求人広告にする㊙テクニックを学べる! お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

忘れられないための、お知らせが重要

今年も酒都西条で行われる 「酒まつり」が近づいてきました。 酒まつりは 毎年10月に広島県東広島市で 行われる日本酒のお祭りです。 お祭りと言うとお酒は欠かせない イメージがありますが お酒がメインなお祭りという 酒蔵の街ならではのお祭りです。 西条町は明治の頃より 日本酒の製造が盛んな町で 京都の伏見 兵庫の灘とともに 日本三大銘醸地と 言われています。 「酒ひろば」という会場では 日本全国から集めた 約1000銘柄の日本酒を 飲み比べることができます。 日本酒に合うのあても 充実しています。 「八海山」や「越乃寒梅」は すぐ売り切れるため 狙うなら早めがオススメです。 では、酒まつりは酒飲みのお祭りか と言うとそうではありません。 お酒ももちろん飲めるんですが お酒が飲めない人や 小さな子供さんでも 楽しめるイベントが たくさんあります。 本日発表されますが フリーライブ 今年のゲストは 大塚愛! 彼女の歌う歌詞には どれもメッセージが 込められていて 共感できるという声が多いですね。 今年は豪雨災害でJR路線が 激しい被害をうけ 運転が見合わされています。 実は、酒まつりまでに 山陽本線広島駅↔西条駅は 復旧するという発表が ありましたのでぜひ 酒都西条の酒まつりに お越しください。 こうやってしっかりと みなさんにお知らせ していかないと 「JR動かないし・・・」と 忘れられて遊びの計画に 組み込んでもらえないと いけませんからね。 面接を忘れられない対策 面接日程はなるべく 早めに組むことが前提ですが 応募から面接まで どうしても間が空く場合は リマインド連絡を入れてください。 新卒採用の現場では既に 当然の活動なのですが リマインド連絡は2日前が常識です。 それは前日だと連絡が つかなかった場合に 来てくれるかどうか 確認できないまま当日を 迎えることになりますが 2日前なら、連絡した当日に 確認が取れなかったとしても 翌日に連絡がつく可能性が 高くなるためです。 新卒採用の場合は 基本的には電話連絡が 中心になりますが 正社員の中途採用であれば 昼間に働いている人には 夕方に連絡するなどの 配慮が必要です。 また、アルバイトの場合は 電話ではなくSMSを使う などの重たく感じられないように 工夫することも大切です。 せっかく応募があっても その後の面接の設定が 甘いため当日来てもらなければ 成果に繋がりません。 今は、ひとつひとつの 応募を大切にして 1人でも多くの面接の場に 来てもらえるように努力 してください。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

寂しい思いをしないために

少し前のことになりますが この前の8月19日(日)は 東広島YEGの納涼交流会に 参加してきました。 豪雨災害で会場の安全性など懸念され 開催も危ぶまれましたが 念入りな点検を乗り越えて 無事開催されました。 菓子工房mike の 三宅さんをはじめとする 委員会のメンバーが頑張っていたので 天候に恵まれただけでも良かったです^^; 最近は涼しくなりましたが ミスト冷却が納涼感たっぷり ホームセンターで売ってますが こういうのもいいですね。 子どもたちの 遊びを準備するのに 既に家族がドンドンお手伝いしてました。 手伝ってるのか 邪魔してるのか 子どもたちも群がってます。 そういえば楽しみにしていた 黒タコ(東広島市黒瀬町新名物) 初めて食べました。 今年新入会員の CALの山口さんが延々と 焼き続けてもらいました。 普段は自動車整備士ですが たこ焼き屋と間違うレベルです。 炎天下のなか 本当にありがとうございます^^; 大好評だったのが 鰹のたたきを作る実演、実食 大人も子供にも大人気。 カツオのタタキという 炎天下の中で挑戦的な 企画だったので 多少心配もありましたが こちらは高知県の料理がウリの 「美食酒場 四万十」の岡本くん がいたので安心して見ていられました。 そして、小学生以来の 飯盒炊はん。 意外と、上手にできるものですね。 見ての通り子どもたちは 気を抜くと火遊びして大変です。 この2人は 行く道中のバスで 隣同士になって 初めて出会ったんですが イベントの最中ずっと一緒に 遊んでいました。 子供の意気投合感は 本当に凄いですね^^; すぐ仲良くなるというか。 1日の出会い 1日でお別れ 1人は遠方の子なので 普段は会えないんですよね。 別れ際を見てて少し ウルッとしました。 別れ際は寂しいものです。 面接ドタキャンで 寂しい思いをしないために… がんばった求人広告を作って やっとの思いで応募が入ったとしても 面接にきてもらうまで 安心することはできません。 特にアルバイトの面接で多いのは 面接当日に雨が降っていたので 面倒になってドタキャンという 寂しいパターンです。 応募者の意欲が高いのは エントリーした瞬間ですので そこから時間が経てば経つほど 求人に対する熱は下がります。 そのため面接に きてもらうために必要なことは 応募日から面接日までを できるだけ短くすることが大切です。 極端に言えば その電話の直後でも構いません。 履歴書や職務経歴書は 後日でも構わないと伝え 一つのエントリーを大切に 応募者と直接会うことに 執着してください。 応募日と面接日の 間が開けば開くほど キャンセル率があがります。 可能であれば 応募日にそのまま 会うくらいの気持ちで 採用を進めてください! 【お知らせ】〜スマホ時代の0円採用テクニックセミナー〜 □Indeed活用で0円採用する方法 □求人広告を使わなくて成功するポイントとは 日時:2018年9月27日 14時〜16時 場所:Fabbit広島 料金:5,400円(税込み) 問い合わせ:082-493-8601 申し込みはこちら For Whom? – こんな方におススメです 人材採用のコツがわからず困っている方、、、 採用したいが給与水準が低いからあきらめている方、、、 採用活動にそれほどお金をかけられない方、、、 人材不足で社内の仕事がまわらなくなっている方、、、 Concept – このセミナーで得られるもの 「人材採用」の基本を学べる! 最強の低コスト採用について学べる! 求人のプロが教える求人票を求人広告にする㊙テクニックを学べる! お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

まずは、直接会うことから。

せっかく連絡がついた 応募者が少し話を 聞いてみたいだけという ことは少なくありません。 それは、自社だけに応募 しているわけではなく 常に複数の企業と比較されながら 並行して仕事を探していることを 忘れないようにしつつ 対応してください。 そういった中で とても重要になるのが 直接会うことです。 実は、直接会うまでに 至らないケースが多いので その確率を上げるかがポイント になってきます。 そのためには 応募者が断る理由を いかに減らすかが ポイントになります。 応募者が1度目に会うのに 足が遠のく理由となるのが 面接会場が遠いことと 準備物が多いことです。 面接会場=勤務地 であることも少なくないので ここを妥協してしまうと せっかく会えたとしても うまく就業までつながらない ケースが目立ちます。 そのため 面接会場は妥協せずに 準備物のハードルを下げて ください。 就職や転職を頻繁にする人 であればともかくとして 多くの人は 久しぶりの転職活動になるか 初めての活動になります。 そのときに ハードルが高くなるのが 履歴書を正確に書くことです。 働きながら 自分の経歴を正確に書いて 証明写真を取りにいって 決められた日に面接に行く。 当たり前のように思われる かもしれませんが 転職時にはこういったことで つまずいて、ドタキャンになる なんてことも少なくありません。 そのため、最初のコンタクトは 履歴書や職務経歴書が無ければ まず手ぶらで会いましょうと伝えます。 正社員も、アルバイトも、パートも 面接する目的は、求職者と実際に 会って話をすることです。 色々な考え方はあると思いますが 最初のハードルを下げて 履歴書や職務経歴書といった 用意する手間のかかる書類を 不要とすることで、面接参加の 抵抗を感じないようにしてもらいます。 特にアルバイトやパートの採用は 正社員のように真剣な活動をして いないケースも少なくないため ここのハードルが下がることによって 面接までスムーズに結びつけるという 考え方はとても重要です。 【お知らせ】〜スマホ時代の0円採用テクニックセミナー〜 □Indeed活用で0円採用する方法 □求人広告を使わなくて成功するポイントとは 日時:2018年9月27日 14時〜16時 場所:Fabbit広島 住所:広島県広島市南区京橋町1−7 アスティ広島京橋ビルディング 料金:5,400円(税込み) 問い合わせ:082-493-8601 申し込みはこちら For Whom? – こんな方におススメです 人材採用のコツがわからず困っている方、、、 採用したいが給与水準が低いからあきらめている方、、、 採用活動にそれほどお金をかけられない方、、、 人材不足で社内の仕事がまわらなくなっている方、、、 Concept – このセミナーで得られるもの 「人材採用」の基本を学べる! 最強の低コスト採用について学べる! 求人のプロが教える求人票を求人広告にする㊙テクニックを学べる! お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

せっかく応募してもらったら

色々な方から採用の悩みを 伺いますが、昔に比べて 応募者の質が下がった なんていう話をよく聞きます。 ポータルサイトに掲載して せっかくWebで応募があっても 連絡がつかないのだそうです。 もう少し掘り下げると せっかく応募があったのに ・電話をかけても、出ない ・メールをしても、返信がない ・面接のドタキャンが多い とのこと。 確かに昔に比べて 一度応募があった求職者が 連絡がつかなくなるケースは 驚くほど増えました。 ただ、それは昔と比べて 応募の形が変わったこと が原因であげられます。 一番効果が高い対策は Webエントリー完了後 10分以内に電話をすることです。 この取り組みが一番効果が 出やすく 対応もシンプルですし これを徹底するだけで採用力は 確実に向上します。 よく言われる商品購入の プロセスと同様に 求職者にとっては Webサイトで応募した瞬間が 最も求人に対する熱が高い状況です。 多くの求職者はスマホで 情報を集めていることもあり おそらくまだ スマホを操作している応募をした 直後のタイミングに 電話連絡をすることが 一番確実な方法です。 直後に電話連絡ができない場合 電話に出てもらえない確率が 一気に上がります。 多くの企業は 会社の固定電話から 応募者に連絡をします。 相手が出ない場合は 折返しの連絡を待つことになります。 これほどまでに 人手不足になれば 一回電話して 連絡がつかないからと あきらめてしてしまうと なかなか採用には 結びつきません。 1時間経過しても 折り返しがないようであれば 会社の携帯電話で応募者に 連絡をします。 経験上、固定電話よりも 携帯電話への折返しの方が 確率が高く、優先されている 傾向があるので 固定電話のみで 連絡が滞っている場合は 必ず携帯電話からも連絡してください。 そして最後に Webからの応募の場合に メールアドレスが 記載されていることも 少なくありませんが メールアドレスに 連絡をするのは あまりおすすめしません。 実は、若い人になればなるほど メールを細かくチェック する習慣がありません。 学生がメールを使うのは 就職活動のときくらいです。 仲間内の連絡はLINEなどの メッセージアプリで完結するので メールでは関係を作りにくいもの。 開いたとしても、その頻度が どうしても2〜3日に1回という 頻度ですし、土日は開かれません。 そういったときに有効になるのが 携帯電話のショートメール(SMS) が有効です。 SMSは携帯電話番号だけで 送ることが出来るメッセージで 100%届くことが最大のメリット。 しかも、スマホの待機画面などに 直接メッセージが表示されるため 求職者に訴求しやすい機能です。 せっかく応募してもらったら 必ずこの3つを繰り返して行い ぜひ、貴重な応募者と 会える工夫をしてください。 【お知らせ】〜スマホ時代の0円採用テクニックセミナー〜 □Indeed活用で0円採用する方法 □求人広告を使わなくて成功するポイントとは 日時:2018年9月27日 14時〜16時 場所:Fabbit広島 住所:広島県広島市南区京橋町1−7 アスティ広島京橋ビルディング 料金:5,400円(税込み) 問い合わせ:082-493-8601 申し込みはこちら For Whom? – こんな方におススメです 人材採用のコツがわからず困っている方、、、 採用したいが給与水準が低いからあきらめている方、、、 採用活動にそれほどお金をかけられない方、、、 人材不足で社内の仕事がまわらなくなっている方、、、 Concept – このセミナーで得られるもの 「人材採用」の基本を学べる! 最強の低コスト採用について学べる! 求人のプロが教える求人票を求人広告にする㊙テクニックを学べる! お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

中小企業に人材紹介が少ない理由

最近は求人を出しても 人が集まらないということで 人材紹介や派遣を検討している 会社も少なくありません。 実は、人手不足は 人集めを生業としている 人材サービス業界でさえも 随分と苦戦をしています。 実際にリーマン・ショック直後は 営業開拓に一番の経営リソースを 割り当てていましたが 現在は一転して 顧客側からの問い合わせが多く 求職希望者に複数の案件を 紹介することが当たり前に なりました。 では、人材サービス会社が 紹介できる人材が限られている なかで、どういった企業に 優先的に話をもっていくのでしょう。 それは、大量に採用する会社です。 派遣会社の視点からすると 大人数使ってくれる企業は 効率が良いため どうしても優先的に紹介 していくことになります。 派遣・紹介に関わらず たくさんの人数を必要とする 企業の優先度は高いものです。 そう考える時点で 中小企業の人出不足に 既に派遣があまり有効な 手ではないことが お分かりかと思います。 実は、避けられる傾向が強いのが 採用基準の高い会社です。 比較的限られた人数を採用したい 企業ほど、1人1人を採用する際の 評価基準が高く、簡単に内定を 出すことがありません。 人材サービス会社から見る 扱いにくい取引先の典型です。 ハードルの高い会社への紹介は だいたいが、飛び越えもせず くぐって見なかったことにする ものです。 そして、最後は しっかりとした紹介料を 支払ってくれる会社を優先します。 採用基準が高くても しっかりと費用を出せる会社は いいのですが 多くの中小企業が採用費を 抑えたいと考えているため 紹介料3万円で時給800円の アルバイト5人連れてこいという オーダーをされたりします。 しかも、こういった会社は 求められる能力が 高かったりするので クレームに繋がりやすく 人材サービス会社に 避けられてしまうことになります。 紹介料は値切る 内定はなかなか出さない こういった企業は 当然のことながら 人材サービス企業の営業は 足が遠のくものなのです。 それは費用を安く抑えたい 中小企業では当然のことで そう考えると中小企業にとって 人材紹介や 人材派遣はあまり 有効な手段ではありません。 そして、何よりも紹介を避けたい 案件は、「やりがいのない仕事」 です。 給料が安く やりがいのない仕事 人材サービス会社は貴重な 応募者に条件の悪い仕事を 紹介することを懸念します。 自分が就職相談に行ったと 想像してみて下さい。 給料は安い、しかも やりがいもなさそうな仕事を 紹介されたとしたら その担当者への信頼度は 下がるのではないでしょうか。 人材サービス会社でも 求職者をいかに確保するかが とても大変な時代なのです。 だからこそ 採用でできることは 全部点検して穴を埋めておく ことが大切です。 採用にお金がかけられない 中小企業であればなおのことなのです。 【お知らせ】〜スマホ時代の0円採用テクニックセミナー〜 □Indeed活用で0円採用する方法 □求人広告を使わなくて成功するポイントとは 日時:2018年9月27日 14時〜16時 場所:Fabbit広島 料金:5,400円(税込み) 問い合わせ:082-493-8601 申し込みはこちら For Whom? – こんな方におススメです 人材採用のコツがわからず困っている方、、、 採用したいが給与水準が低いからあきらめている方、、、 採用活動にそれほどお金をかけられない方、、、 人材不足で社内の仕事がまわらなくなっている方、、、 Concept – このセミナーで得られるもの 「人材採用」の基本を学べる! 最強の低コスト採用について学べる! 求人のプロが教える求人票を求人広告にする㊙テクニックを学べる! お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

求人ポータルサイトの負け試合

一昔前までは ハローワークや新聞広告 専門雑誌などで働き口を 探していましたが 今や多くの求職者が 利用しているのが 求人ポータルサイトです。 求人ポータルサイトは 働くエリアや日数、時間など いろいろな条件を設定して 数ある求人のなかから 自分に合った仕事を 絞り込むことができます。 仕事を探したいけど なかなか時間が取れない という人が簡単に調べられる サイト設計になっています。 どういったサイトがあるかというと マイナビ転職 マイナビグループが運営している マイナビ転職は正社員の求人をメインに 掲載されています。 リクナビネクスト リクルートが手がける リクナビネクスト ざっくりいうと マイナビ転職と変わりません^^; DODA インテリジェンスという 人材サービス会社が立ち上げた 国内2位の転職サイトです。 現在は社名をパーソルキャリアと 変更しています。 基本設計は転職情報と同じく 求人広告に「直接応募」して 採用企業の人事担当者と 直接やりとりする従来型の転職サイトです。 ただ、キャリアコンサルタントが 人事担当者との仲介役として入り 転職相談や非公開求人を含む 求人の紹介をする転職支援型も 合わせて利用できる点で求職者に人気です。 エン転職 基本設計は リクナビネクストやマイナビ転職 などと同様のサービスですが 求職者向けに 入社が決定した後に役立つ 独自の活躍支援プログラムを 用意していて 入社後3年間 活躍サポートメール エンカレッジ無料講座 などのサービスを受けれるため 求職者に人気があります。 バイトル ディップ株式会社が運営する 「バイトル」は、首都圏の求人を 多数扱うポータルサイトです。 バイトルの特徴は 「動画メッセージ」を 掲載できるところでしょうか。 イーアイデム どちらかというと 東日本の求人に強い ポータルサイトです。 西日本の案件は少ないので あまり使うことがないかも しれませんね。 フロムエーナビ アルバイト情報サイトの老舗と言えば リクルートが運営する 「フロム・エー・ナビ」でしょうか。 業界トップクラスの求人数 特に「飲食・フード」「販売」 といった職種の募集が 多く掲載されています。 タウンワーク テレビCMでもみかける タウンワークは フロムエーナビと同じ リクルートの求人サイト。 フロムエーナビとの違いは タウンワークの基本設計は 求人誌であるということ。 フロムエーナビはWebサイト というもともとの違いがありますが ポータルサイトの設計は同じです。 ただし、フロムエーナビは ヤフーのトップページから 導線をひっぱたり集客に お金がかかっています。 多くの求人ポータルサイトが 存在して、何を利用したらいいか わからないという経営者も多い のではないかと思います。 一つ言えるのは 出す媒体はそこまで こだわらなくても いいということ。 それ以上重要なのは ちゃんとした 求人内容を記述すること。 そもそも求人サイトなんて 多くの企業からお金をもらって 求職者を集めて 一部の大手に求人が集中して かっさらっていってしまう 仕組みになってしまっています。 魅力のない求人を お金を大量に払って 掲載し続ける意味はありませんが 適当な求人原稿を 高額な料金を支払い 掲載している中小企業が 多く存在します。 魅力のない求人広告に お金をいくら支払っても 不人気求人情報は 人気求人情報に 求職者を持っていかれます。 同じ広告料を支払っても それだけで大きな差がでるので まずは、求人広告の魅力を どう引き出すかが 重要になるわけです。 【お知らせ】〜スマホ時代の0円採用テクニックセミナー〜 □Indeed活用で0円採用する方法 □求人広告を使わなくて成功するポイントとは 日時:2018年9月27日 14時〜16時 場所:Fabbit広島 料金:5,400円(税込み) 問い合わせ:082-493-8601 申し込みはこちら For Whom? – こんな方におススメです 人材採用のコツがわからず困っている方、、、 採用したいが給与水準が低いからあきらめている方、、、 採用活動にそれほどお金をかけられない方、、、 人材不足で社内の仕事がまわらなくなっている方、、、 Concept – このセミナーで得られるもの 「人材採用」の基本を学べる! 最強の低コスト採用について学べる! 求人のプロが教える求人票を求人広告にする㊙テクニックを学べる! お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

【お知らせ】スマホ時代の0円採用テクニック

採用するなら 景気が悪いとき。 リーマンショック直後から 一貫して言い続けている ことですが 当時は、日本がどこにいくか すらわからなかった中なので 周囲の人から随分と 「こいつ、強がって…」 と、思われていました。 今この10年を振り返れば 採用するのに一番適していたのは リーマンショック直後だったと 多くの採用担当は認めるでしょう。 リーマン・ショック後の 2010年~2013年頃は 新卒・中途採用ともに 市場が縮小し 就職競争が激化しました。 就活時期には売り手市場の はずであった2009年春卒業 予定の学生の内定が取り消される という事態が続出。 そのチャンスにも関わらず 多くの会社は採用を絞り 抑制しました。 まともな会社は、当然ですが こういった判断をするものです。 私たちは このタイミングで 今が採用のチャンス! といって、小さな会社が ドンドン新卒採用を進めたので 優秀な人材を採用することが できました。 人と違う道が正解という 単純なものではありませんが いい人材が市場に溢れている ときは、決まって景気が悪い ときと相場は決まっています。 あとは、その後の 景気が良くなるか 更に、悪くなるか といった自分たちでコントロール できない部分に委ねることに なりますが 若くて優秀な人材は、 経験上、どれほど景気が悪くても ある一定の成果は出してくれる ものなので リスクのない選択だといえます。 優秀な人材を採用するなら やっぱり新卒採用の効率が いいと感じます。 平均的な1人当たりの採用コストは 新卒採用で50万円ほど 中途採用で80~300万円程度 というのが肌感覚値です。 今は人材不足なので 本当に優秀な人材を企業が 手放さなくなってきました。 優秀な人材はドンドンやりたいこと にチャレンジさせてもらえる状況に なっていって辞める必要も減っています。 先日出会った優秀な人材も 辞める手続きの途中に 支店をあたらしく作るから 好きにやっていいから残れ と言われて話がなくなりました。 どの会社も優秀な人材の 確保には躍起になっています。 それでも中途採用をするなら 短期的な採用ではなく 少し気長に採用の準備をしましょう。 ということで 0円でも中途採用で成果を出す セミナーを行います。 【お知らせ】〜スマホ時代の0円採用テクニックセミナー〜 □Indeed活用で0円採用する方法 □求人広告を使わなくて成功するポイントとは 日時:2018年9月27日 14時〜16時 場所:Fabbit広島 料金:5,400円(税込み) 問い合わせ:082-493-8601 申し込みはこちら For Whom? – こんな方におススメです 人材採用のコツがわからず困っている方、、、 採用したいが給与水準が低いからあきらめている方、、、 採用活動にそれほどお金をかけられない方、、、 人材不足で社内の仕事がまわらなくなっている方、、、 Concept – このセミナーで得られるもの 「人材採用」の基本を学べる! 最強の低コスト採用について学べる! 求人のプロが教える求人票を求人広告にする㊙テクニックを学べる! お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

大きなプロジェクトを管理する

大規模なプロジェクトに 取りかかろうとすると 知識や経験がないと どこから手をつけたらよいか 悩んでしまいます。 最近大きめの プロジェクトが続いて 少し自分自身でも 振り返りをしています。 大きいプロジェクトは プレッシャーもありますし どこから手を付けようか… と、考えてしまいます。 そういったときは逆に 「1時間で資料をつくる」 という小規模な短時間の タスクで考えてみます。 1時間という決められた 時間内に目的を達成するには 通常プロジェクトマネジメント でするように体制の洗い出しや 予算管理、会議などをしている 時間はありません。 その場合は 最低限抑える必要のある 1.課題管理 2.スケジュール管理 3.成果管理 3つに絞られます。 1.課題 何を解決しなければいけないか 2.スケジュール どんな段取りで解決するか 3.成果 解決した結果何ができるか この3点を明確にすることによって プロジェクトの規模にかかわらず 目的達成を目指します。 POINT 1.課題管理 プロジェクトとして 何を解決しなければいけないか 課題を洗い出します。 1時間で資料をつくる場合には ①目次が設定できていない ②必要な情報が収集できていない ③最終メッセージが決まっていない といった課題を ひとつひとつ洗い出します。 POINT 2.スケジュール管理 課題を洗い出したら プロセスを決定します。 ①目次が設定できていない ②必要な情報が収集できていない ③最終メッセージが決まっていない という課題ごとに 解決策となるタスクを選択し 前後関係を考えて 優先順位をつけることで スケジュールを組み立てます。 POINT 3.成果管理 課題を解決するために ひとつひとつタスクを 実行していくと 目次ができあがり 必要な情報が入り各ページの メッセージが明確になり 資料ができあがります。 このようにできあがった プロジェクトのアウトプットが 成果となります。 「プロジェクトの成果」から逆算して考える 実際のプロジェクトで 「3つのPOINT」で考えるときは 注意しているポイントがあります。 それは、プロジェクトの 目的に紐付く「成果」を 先に設定しておくということ。 最終的になにができあがるのかを イメージした上で そこに向かってどんな課題を どの順番で解決して いけばよいかを考えます。 大きなプロジェクトは 小さなプロジェクトの集合で できています。 例えば、1年間かけて イベント運営のプロジェクトに 取り組むことになったとします。 このような長期にわたる 大規模なプロジェクトは どこから手をつけたら いいか悩みます。 しかし、一見大規模に 見えるイベントは 実は 「イベント概要」や 「事業計画書」や 「予算書」などの資料や 「フライヤー」 「ホームページ」などの 個別の成果という 小さなプロジェクトの 集合でしかありません。 例えば「ホームページ」 づくりのプロセスを小さな プロジェクトとして考えます。 このプロジェクトの成果は 「ホームページ」のリリースです。 そこから ページ数が決まっていない 目次ができていない 誰にレビューをすれば いいか明確でない… といった課題を洗い出します。 次に、課題の解決策から ページ数を決める 目次を作る レビューはマネージャーに依頼する といったタスクを洗い出し タスクの前後関係を 並びかえてスケジュールを組み 実行します。 これでホームページが できあがります。 「予算書」や「イベント概要」など ほかのプロセスでも同じように 成果を設定し 課題を洗い出し スケジュールを立ててから タスクを実行すれば それぞれの小さなプロジェクトの 目的が達成されていきます。 このように、大きなプロジェクトは 小さなプロジェクトが 前後関係で連なって できあがっています。 つまり、どんな大きな プロジェクトでも 1.課題管理 2.スケジュール管理 3.成果管理 という最小単位に 砕けば3つのPOINTに 落とすことができます。 プロジェクトマネジメントは 1.課題管理 2.スケジュール管理 3.成果管理 当たり前のことですが 規模が大きくなると 途方にくれるものです。 しっかりと分解して 管理していく粘り強さを 身につけないといけません。 プレジデントアカデミーのお知らせ 【8月のテーマ】 ~集客力~ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

求職者目線

皆さんは第一印象という 言葉を聞いたことが あると思います。 簡単に言うと 「初対面のときに相手に抱く印象」 のことですが 仕事でも、恋愛でも 人間関係を作る上で 第一印象はとても 重要な要素といわれています。 心理学では初頭効果と呼ばれ 第一印象がその後のその人の 評価や好感度を大きく左右する ことが分かっています。 もし第一印象が悪くなると 挽回するチャンスが巡って くる可能性は低くなりますし もしそれから繰り返し 会ったとしても 最初の印象を なかなか払拭できず 悪い印象を持たれ続けて しまうということがあります。 逆に最初の印象がとても良いと 何をしても好意的に 受け止めてもらいやすく 良い関係性を築いていき やすくなることもあります。 第一印象は心理学の分野で 研究されてきた歴史があり その中で「初頭効果」という ものが発見されました。 これは端的に言えば 最初に示された特性が 印象に残りやすく 後の評価に大きな影響を 与えるというものです。 これは、ポーランド出身の 心理学者ソロモン・アッシュが 1946年に行った印象形成の 実験によって証明されました。 また、1971年に米国の心理学者 アルバート・メラビアンが 行った研究では 出会ったときの最初の数秒で その人の第一印象が決まる ということが分かりました。 そして、この第一印象は 一度形成されてしまうと その後はなかなか 払拭することが難しく 第一印象で 悪印象を与えてしまうと その人との関係性を作ることは 難しくなってしまいます。 多くの求職者にとって 求人広告は「その企業の第一印象」 となるものです。 書かれている内容が 魅力的であれば企業に対して 興味を持ってくれます。 しかし、求人広告に魅力が なければ実際はどんなに 良い企業であったとしても 求職者は興味を示してくれません。 そういった中で 「同業他社の内容を真似ておこう」 「これまでと同じような感じでいいか」 と考え、惰性で作っている 求人案件はたくさんあります。 そうして作られた 魅力のない求人広告が 数えきれないほどの 応募を取り逃しています。 さて、クイズです。 次のフレーズの中で 求人広告として効果的 ではないものはどれでしょう? ・急募!経験者大歓迎! ・コミュニケーションスキルの高い方、Wanted! ・前向きな人、大歓迎 ・やる気のある人以外、いりません ・論理的思考の出来る人、集まれ! 先程、ネットの求人広告を 徘徊してチェックしてきました 実を言うと 全て効果的ではありません。 なぜなら、これらのフレーズは 企業側から求職者側に対して 要求している内容でしかないからです。 求人広告を出す目的は 求人に対して応募してもらうこと。 そして、面接を受けてもらうことです。 だからこそ、求人広告に 記載するのは求職者の視点から見て 「この会社、良さそうだな」と 感じてもらえる内容でなければ いけません。 「企業目線」から「求職者目線」へ これが、良い求人広告を 書けるようになるための 第一条件です。 求人広告において 何より大切なことは 「この会社なら働いてみたい」 と求職者に思ってもらうこと。 だからこそ、企業側の 要求ばかりを主張していては その内容は魅力的なものには なりません。 例えば求職者から見て イメージしやすい書き方は このような書き方です。 1.食品業界で自動車を使って 営業している方は 仕事内容に近いので歓迎します。 2.販売の仕事ですが コールセンターや金融機関での 窓口業務をしていた方も 経験を活かせます。 3.工場で設備のメンテナンスを されていた方は、カスタマーサポート として活躍できます。 このように、具体的な職務経験に からめて表現することができれば 仕事内容の空気感が伝わって 応募に対する心理的 ハードルも下げることができます。 転職で知らない 環境に飛び込むというのは エネルギーと勇気のいることです。 だからこそ求職者は できるだけ詳細かつ 正確な情報を求めています。 みなさんが書いた求人広告が きちんと求職者の 目線に立てているか。 今一度チェックしてみてください。 2018年 超低コストで可能!採用のしくみセミナー ―採用予算があまりない企業の、リアルな採用をお伝えします― 多くの企業が人材採用に苦しんでいます。 ではなぜ採用に苦戦するのでしょうか? 給与が安くて、採用コストをあまりかけない会社が採用に成功していたりします。 このセミナーでは採用のリアルと本音を事例と最新情報を盛り込んで、2時間でお伝えします。 5,000円(税込み) 2018年9月27日(木)14時~16時 場所:Fabbit広島 ガイド:株式会社求人 石塚 毅(たけし) 中小企業に特化した人事・採用の超プロフェッショナル 1970年新潟県出身。前職のリクルート時代は2008年度の年間MVP受賞をはじめ表彰多数。20年にわたり企業の人事採用に携わりこれまで5,500社以上の企業を担当、2,500名を超える経営者と「人の事」に関わる課題を解決してきた実績を持つ。豊富な現場事例に加えてわかりやすい説明は高い支持を得ている。講演・セミナー実績多数。 お申し込み方法 082-493-8601 株式会社シナジー 弘法までご連絡ください。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

採用基準と、恩送り

8月は夏祭りが たくさんあります。 豪雨災害で自粛傾向 ですけれど 市主催のお祭り 地域の盆踊り 保育園の夏祭り 団地の夏祭り など、あげれば キリがありません。 そういった中で 昨日は、地域の盆踊りの お手伝いをしてきました。 去年も手伝ってきましたが やはり、地域で知り合いが 頑張って運営しているので 一緒にやるのも悪くありません。 仕事を頑張るのは 自分自身のためでもありますが もう少し言えば、自分の周り 自分のくらす地域を もっとよくしたい という思いもあります。 地域のため、、、 と、思えばお祭りも頑張ろう と思えるわけです。 でも、お祭りを頑張る 理由はもうひとつ、別にあります。 それは、自分が幼かった頃 地域のおじさんやおばさん 自分の両親が頑張って お祭りをしてくれていた ことへの感謝です。 地域のために、とか 地元の仲間が頑張っている というのも大きな理由ですが よく考えてみたら 誰かのためというよりも 自分自身が幼かったころ 楽しかった、お祭りの 記憶にあるように 当時の大人に お祭りをしてもらって いたんですよね^^ 子供からすれば 一大イベントでしたし 楽しい記憶が たくさんあります。 日本には「恩送り」という 言葉があります。 誰かからいただいた恩を その人に返す「恩返し」ではなく 別の人に渡すことで「恩」が 世の中でぐるぐる回っていく という意味です。 受けた恩は、別の人へ そしてまたその人から、次の人へ。 最初に恩を送った人たちは 本当に偉いものです。 ところで話は変わりますが… 他人への親切を 「損」だと思ってやらない。 こういう人が充満すると いつか本当に他人への 親切はなんの見返りも もたらさなくなります。 本来は「損得勘定」で 語るべきことではない かもしれませんが お互いに得する ような心の動き そういうのが満ちた社会は 居心地がよくなるものです。 しかし その連鎖を止めるのが 与えられるのを前提とした 人たちではないでしょうか。 やってもらって あたりまえではないか と思うタイプのひと。 お祭りは 誰かがやるのがあたりまえ。 会社で言えば 1から10まで全て 手取り足取り教えて くれるのがあたりまえ。 こういった人が増えると 自然と感謝よりも 不満が増えます。 そう考えると 採用にも同じことが言えますが 他人に感謝出来る能力が どれほど大切なのかが わかります。 ただ、難しいのは 自分自身もそうですが ほとんどの人が 「自分は感謝できる人間」だと 思っていることです。 「私は、感謝するに値しない ことが多いだけで 感謝する出来事があれば 自然と感謝の気持ちが 湧いてくるはずだ」 と考えています。 感謝はできるけど 「どこで感謝できるか」 というバーが高いのです。 感謝の気持ちを持つには 何かを与えてもらったことに 気づかなければいけません。 感謝とは、贈り物を 受け取ったことへの反応。 だから、自分が贈り物を 受け取ったことに 気づかなければ 感謝の気持ちも 生まれてきません。 そして、自分に贈り物を 受け取る価値があることに 気づいていないときも 感謝の気持ちは生まれません。 自尊心の低さは 人から感謝という 喜びを奪ってしまいます。 「超」プロで 殺し屋のゴルゴ13の様に 成果のみにフォーカスする チームを作る場合には いいかもしれませんが 能力やスキルに フォーカスしすぎて この要素を見落とすと 気持ちよく仕事が できなくなります。 感謝できる人を見極めて 採用するのは 意外と難しいものですが 自社の採用基準に この要素を入れているのは 恩返しや恩送りの循環を 止めないように… といった気持ちがあるわけです。 当然、その反対もあって 自分自身も感謝できる 感覚が薄れてはいけないな と思うわけです。 プレジデントアカデミーのお知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

ルールのあり方

ルールに縛られずに 自由でありたい 自由に生きていきたい 多くの人は、そう願う かもしれません。 その希望どおり 私たちは、豊かですし 便利ですし、多くの 選択肢を手にして 自由を得ました。 そうはいっても いやぁ、毎日自由だな と思える人は少ないと 思います… 自由は尊いものですが 自由であることは 難しいことです。 それは、人が弱いから なのだろうと。 以前ブログにも書きましたが ルールの少ない縛られない 会社を目指した時期があります。 当然、今も目指していますが ルールが少ない会社だと 「もう少しルール化してください」 という要望がたくさん出ます。 それは、自分で判断したら? と、思うようなことでも 思考を止めると ルールになかったんで… と、とにかくルールで 縛られなければ なんでもありの組織に なってしまいます。 日本の法律に 罪刑法定主義という 考え方があります。 罪刑法定主義とは ある行為を犯罪として 処罰するためには 立法府が制定する 法令において 犯罪とされる行為の内容 それに対して科される 刑罰を予め明確に規定して おかなければならない と、する原則のことです。 これらの問題は 想定していた可能性を 超えた態様の問題が 発生した場合に 規定から処罰が難しかったり 刑罰に上限が出来てしまい 悪質だが処罰が難しかったり 厳罰にすることができない という点について これを柔軟に処罰することが できない罪刑法定主義は 会社に置き換えると運用が 難しいものです。 なので、自然と善管注意義務 という考え方に寄っていきます。 善管注意義務とは 「善良な管理者の注意義務」の略で 業務を委任された人の 職業や専門家としての能力 社会的地位などから考えて 通常期待される注意義務のこと。 注意義務を怠り 履行遅滞・不完全履行 履行不能などに至る場合は 民法上過失があると見なされ 状況に応じて損害賠償などが 可能となります。 例えば、会社にある車を 勝手に乗って事故をした場合 罰則規定がないからと言って 個人が私用で勝手に使用すれば 補修、修繕をしないといけません。 また、会社から罰金は別としても 咎められることはあるでしょう。 ただ、明確な罰則規定が ないので咎められるのは おかしいとはなりません。 善意を持って 注意しなさいとなります。 あまりにガチガチな会社は 息苦しいと思いますが 自由は不安なので 何をやったらどうダメなのか 全てに規定をつけて欲しい という社員のニーズもあるものです。 そのバランスは しっかりととらないといけませんが はたらく人には過度に ルールで縛られたくない思いと ルールで縛られたい思いの 両面があるので 会社のルールづくりと その運用はとても興味深いものです。 お知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

やり方とあり方

お付き合いがある会社で 2年前に新卒で採用した 学生が既に大活躍している という話を聞きました。 大活躍というか 既にエース級の活躍。 だから、新卒がいいので みなさん、新卒採用をぜひ していきましょう! といったことを言うつもりは ありません。 新卒採用に限らず 採用活動も 人材育成も 本当に難しいものです。 ここが難しいところですが 採用が大切 育成が大切だと 声を大にして いっている人でさえも 実は、採用も、育成も できていないものです。 人材教育の会社の エース社員、部長、役員は 概ね外部調達なんて言う 話もゴロゴロしていますし ビジネスマナーを指導教育 する講師でさえ、その多くが 元ANAの客室乗務員という 肩書で仕事をしています。 人材を育成するという 研修や教育という概念ですが その講師を担当したり 育成を推進する中心自分物が その会社の 教育や研修で育っていない といった矛盾が多いことを 考えてみれば 人材育成、定着がどれほどに 難しいことかがわかります。 ふと、考えてみれば その業界の専門家が 自分では実践しないと いったような話はたくさんあります。 不動産投資に携わっていて 日々多数の物件情報が手元に 届く宅建業者はその気になれば インサイダー情報とも言える 最良の掘り出し物件を いち早くゲットして良い 不動産投資が出来そうです。 しかし現実には 不動産業者で自分自身でも 物件を買っている人は あまり見かけません。 証券マンは株式投資は したがりませんし FX会社の人も 中にはいるかもしれませんが 自分ではFXを積極的に している話は聞きません。 言っていることが 実践できていないというのは 残念ですが説得力が落ちます。 コックさんが自分で作った 料理をあまり食べたがらない という傾向はありますが それは、 自分で作ったものを 自分で食べるよりも 人に作ってもらう方が 美味しいという感覚もあるので 自然なことかもしれません。 自分たちは 実践していないけれど 大切な要素は◯◯で その◯◯を当社では 提供することができます! という話によく 違和感を感じますが それに違和感を感じない 人が多いのも事実です。 その違いは 違和感を感じない人は 成果を求め 違和感を感じる人は その会社のあり方さえも 求めているのかもしれません。 お客様でもそうですが 成果だけを期待する相手は 業者としての色合いが濃くなり 細かなリレーションや パートナーシップを期待する 相手には自然とあり方を求める ようになります。 相手とどういった関係を 築きたいのかによって 自分のスタンスも変わります。 精度の高いやり方に 集中する方法もあるでしょうし あり方に徹底的にこだわる 方法もあります。 感情の部分では どんなに苦しくても あり方にこだわる人 の方が好きですし 一緒にやっていきたいという 気持ちにさせてくれます。 あり方は、とても大切ですが そのあり方は 100人いれば100通り 100社あれば100通り みんな違っててもいいので みんな違ってる方がいいので 自分たちのあり方をしっかりと 明確にしていきたいものですね。 お知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

採用のための認知価値

採用力をあげようと考えた場合 応募者に対して自社のミッションや 価値観をぶつけることは欠かせません。 そうすることで ミッションや価値観に 共感してくれる人を集める ことができるようになるからです。 そのうえで自社の魅力として PRできるように変換するのが 採用コンセプトです。 ミッションや価値観をそのまま 言葉にするだけではなかなか 応募者に共感してもらえません。 だからこそ、伝わりやすい 言葉やデザインなどに置き換えつつ 強みとして伝えていく必要があります。 大切になるのは どうすれば応募者に響くのかと 考えることです。 ミッションや 価値観をベースとする 強みをしっかりと捉え 適切に伝え ていくことによって 応募者に響くコンセプトに 導いていくこと をしないといけません。 ただ、多くの企業では 自社のミッションや価値観を ポイントとして伝えようとしません。 それよりも、仕事の内容と 応募者に求める学歴や職歴 能力などを重要視する 傾向があります。 当然、そうなるとそこが ミスマッチとなります。 採用活動は コミュニケーション 深い部分で共感を得ていない企業に 応募者が入社することは 「思っていたのと違う」 「順応できない」 といった思いを抱かせ ミスマッチを生んでいきます。 コミュニケーションの基本は お互いをきちんと知ることです。 どうしても採用側は 一方的に必要な情報を伝え 一方的に必要な情報を引き出して 選考する流れになってしまいます。 何よりも、応募者は選考中は 選ばれる立場だと 考えてしまいやすく 自分から企業の深い情報を 引き出すほどのスキルが 備わっていないことも 少なくありません。 まずは自社の深い情報となる ミッションや事業について しっかりと情報を提供して その部分が伝わるように 努力することが必要です。 採用ブランディングを しっかりと進めるにあたり 自社のミッションや価値観を まずは伝える工夫をすること。 一番いいのは そのミッションや価値観を 言葉で伝えた後に それが応募者に この会社は本当に 目指しているのだな といったことが伝わるような しかけが必要になります。 上場を目指すとか 世界に挑戦するとか お年寄りにやさしいとか 認知価値をしっかり定めたら 認知価値を実感してもらうための 小さな行動を積み重ねなければ いけません。 それを、採用活動の中に どうやって表現し続けるのか どうやって積み重ね続けるのかは とても大切になります。 言葉をしっかりと伝えないと いけませんが、言葉だけでも いけません。 でも、まずは言葉から。 しっかりと、伝えてくださいね。 お知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

1勝9敗1分け

世の中見渡せば、思わず 「そんなことがビジネスになるの?」 と言ってしまうユニークなビジネス が存在します。 ビジネスモデルについて どうすれば、喜んでもらえるか どうすれば、強みが出せるか どうすれば、儲かるか アイデアを考えることは とても面白いものですが それを実行に移すとなれば 話は変わります。 アイデアは大切ですが そのままではビジネスに ならないので やはりアイデアだけでは 価値は薄れます。 アイデアに命を入れて 本当に価値を生むためには 多くの行動が必要になりますし 多くの行動によってアイデアは 磨かれていきます。 言うまでもなく、考えてから 行動することも大切ですが 行動した結果を見て考える という活動もとても大切です。 考えることと 行動はワンセット 独自のビジネスモデルは 簡単に生まれないものだな と気付かされます。 昨日も、独自の ビジネスモデルを考えられて 破竹の勢いで展開されている 方にお会いしました。 その業界に根ざし その業界のことを熟知している 方です。 だからこそ このビジネスモデルを 生み出したのだろうと 思っていました。 ただ、話を聞いていると その業界を熟知していることは そのビジネスモデルを生み出す 重要な要素ではありますが その業界の「超」プロであるという 専門的な要素は半分以下しか ないように感じました。 もっと重要な要素は 「これは、いけるのではないか?」 と、仮説を立てたアイデアを 成功か、失敗か適正に判断が つくレベルで実践することです。 ビジネスのアイデアが 良かったのか、悪かったのか 適正に判断をつけるためには 一度やりきるしかありません。 アイデアは良かったけど 単純な力量不足で失敗したり 片手間で取り組んでしまったことで 失敗するケースは多く見かけます。 その人の話で興味深かったのは 「私の人生 11戦1勝9敗1分け で、その1勝が このビジネスモデルです」 と、言われたこと。 11戦1勝9敗1分け ユニクロの柳井さんが 1勝9敗と言われているのは とても有名な話ですが 本当に挑戦が大切なのだと 気付かされます。 もともと展開されていた 事業もユニークでしたが その事業は既に世に 存在しているものでした。 世に存在していない ユニークなビジネスモデルで 自分独自の強みを発揮して イキイキされているようでしたが その成功の裏には 成功の10倍の失敗がある。 誰だって失敗はしたくありません。 自分の資本であるなら なおさらでしょう。 「失敗した」と「挑戦した」は 言葉の裏表です。 挑戦なしに新規事業はありません。 成功の裏に その10倍の失敗がある よく聞く言葉ですが まさに、体現している人をみると 偶然面白いビジネスをやっている なんていうレベルではなく アイデアと実践 挑戦と失敗を 気が遠くなるほど繰り返している のだということに気付かされました。 「知っている」のと 「分かっている」(つもりな)のと 「実践できる」のは 本当に雲泥では済まない程の 差があるものです。 失敗しても、挑戦と実践です^^; お知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー