CATEGORY

シナジー活動記

こんなはずじゃなかった、と思わないために

週末に冷凍庫の整理をしていたら、 以前大量に冷凍していたカレー見つけました。 数を数えて、あと5回は楽しめることがわかって テンションが上がった後藤です。 よくよく思い返してみると、片手鍋で2回分のカレーを 1食ずつ食べただけで冷凍していました。 そう考えると、意外と早いペースで食べていますね。 健康診断の結果が出るまではいいことにします。 カレーの具は玉ねぎ・さやいんげん・ひき肉です。 さやいんげんが、じつに夏っぽくておすすめです。 さて、前回はカリスマ美容師Y氏が 美容師になると決めたきっかけを ご紹介しました。 そして3回目、といきたいところですが ここで番外編を挟ませてください。 3回目に登場してもらいたかった人物に 話を聞きそこねたという不手際をお許しください・・・ 今回のテーマは、「就職活動の軸」です。 新卒採用などでよく聞かれるワードで、 自社の面接で学生さんと話をする時に わたし自身、意識をするポイントでもあります。 なぜなら、採用後のミスマッチを 未然に防ぐことができるからです。 なんとなく楽しそうだから、イケてるように見えるから、 というような表面的なイメージだけで入社してしまうと 本人と会社の両者にとって、残念な結果になってしまいます。 そして、この「軸」を見つけて活用するには 自己と企業の分析が不可欠です。 企業についてはスマートフォンひとつあれば 十分な情報を集めることができます。 企業の自社ページからクチコミまで、 ものの数分で大量の情報が手に入ります。 では自分については、どうでしょう? ウィキペディアのように、便利なサイトはありません。 そして自己分析をしたことのある方であれば、 共感していただけるかと思います。 自己分析は真剣にすればするほど、きつくなってきます。 それまでの自分の経験やそこから感じたこと、 これから働く中で大切にしていきたいこと、 ちゃんと自分と向き合って「自分の軸」を 見つけようとしたのか? せっかく一緒に働いていくのであれば、 しっかりと自分と企業に向き合ったうえで、 自分たちを選んでほしいと思うのです。 わたしが学生時代お世話になった先生が おっしゃっていたことですが、 「こんなはずじゃなかった、が一番つらい」 せっかく縁あって出会った会社。 何らからの理由で離れることになった時に 「こんなはずじゃなかった」と 思わずにすむように。 仕事を選ぶというと、つい目は外へと向いていきます。 そこで一度立ち止まり、自分と向き合ってみる。 じれったく感じるかもしれませんが、 この自分と向き合って決めたのかどうかが とても大事だと思います。 それではまた来週。

後藤真紀子

「才色兼備」

経済レポート2019年7月9日号にて 弊社後藤が紹介されました! 「才色兼備」という職場で活躍する女性を ピックアップするコーナーです。 こちらがその記事です。(記事をクリックすると拡大できます) この記事に載っている自分を見た後藤は 「『副社長の言葉を今も忘れてない』という部分が記事に載っているのは、照れくさいですね」 と持ち前の笑顔で語っていました。

広報シナジー

7/15は海の日、では7/16は?

7月第3月曜日は「海の日」です。制定されたのは平成7年と、意外にも最近なんですね。 さらに、制定当初は7月20日だったらしいのですが、ハッピーマンデー制度と言われている祝日法の改正により、第3月曜日に変更されたようです。 この話を書くために調べて初めて知りました、「ハッピーマンデー制度」。若干、おはマンデーと被るような、、。 小濱さん、狙ったのかな??🤔 まあそれはさておいて。。 本日、7月16日は「駅弁記念日」だそうです!(駅弁の日は別で4月10日にあるそうです。) 1885年のこの日に、日本初の駅弁が発売されたからとのことです。 そんな日本初の駅弁は、“おにぎり”でした。 お弁当って言うの?という感じですが、、 これで5銭。今で言う1000円くらいです。いやぁ、お高い。 当時も嗜好品だったようです。 それから約130年。時代は移り、今では様々な駅弁があります。 近年ではコンビニ弁当やファストフード店の台頭もあり、駅弁も独自のポジショニングを取るものが多くなってきました。 中でも僕がすごいなと感心したのが、紐を引いたら温められるお弁当です。 お 原理はカンタン! 紐の先にあるのは酸化カルシウム(CaO)と水(H2O)です。 これらが別ユニットに分けて入っており、紐を引くと反応するという仕組みです。 CaO+H2O→Ca(OH)2 この発熱反応を利用してお弁当が温められます。 電子レンジで温めるコンビニ弁当や、買った時点で温かいファストフードは、買った瞬間が温かさのピークですが、このようにいつでも温められるタイプだと自分の食べるタイミングで食事ができるので良いですよね。 他にも、地域限定や数量限定での販売、一風変わったインパクトのあるパッケージを用いたお弁当など、独自のポジションを取っているお弁当は調べてみたら多数ありました! 結局今回も、何だかんだで食べ物関係の話になりましたね。 この際、食べ物ブログで突っ走ることが井垣のシナジーでのポジションなのでしょうか。 来週は何を書くことやら。お楽しみに☺️

藤原 幹雄

点と点が繋がり線となる

今日はおはマンデーですね。 最近はとても朝型生活になっています。 夜11時には就寝して、6時には起きて仕事に行くようにしています。 暖かくなってきたからでしょうか。 歳をとってきたからでしょうか。 自分自身とても謎ではありますが、意外にこの生活があっている気がしているのです。 働き方改革が進む上であまり言えませんが 私はどちらかというとハードワーカーだと思っています。 長時間仕事をすることが苦ではないというか。 帰っても特にやることがないというのが本音のところです。 早く帰ってなにしようか!?という感じになるのです。 趣味と言ってもなにもないので早く帰ったとしてもただゴロゴロしてしまうのだと思います。 それなら仕事をやっていた方がマシという感じになるのかなと思います。 今でこそ21時には会社を出る生活でしたが、昔は・・・想像にお任せします。笑 まぁそういう風に働いている自分が好きだったのかもしれませんね。 さて、3年くらい前に「スティーブ・ジョブズの伝説のスピーチ」を聞いてまさにその通りだなぁと感じたことを書こうと思います。 スピーチでは以下の3点を話をしていました。 ・点と点をつなげる ・愛と敗北 ・死について 本日は「点と点をつなげる」というテーマで書きたいと思います。 ジョブズが言ったのは ・バラバラの経験であっても将来それが何らかのかたちで繋がる ・大学を中退し、自分の好きなことをやって得られた経験は、後に Mac を生み出すときに大いに役立った い とても大きく頷いてしまいました。 〜以下スピーチの一部抜粋〜 将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎあわせることなどできません。できるのは、後からつなぎ合わせることだけです。だから、我々はいまやっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかない。 今その点が繋がらないと思ったとしても、振り返った時にそれをつなげると信じるしかないということですね。 ジョブズのスピーチをみて思ったのは「全ての経験は無駄にならない」ということです。 自分の行ないや経験は全て自分に蓄積され、あらゆることが自分にとって無駄にはなりません。この考え方が点と点をつなげるために大切です。 だから大切にしたいと思っているのが、目の前のことに本気になることです。「今」 を精一杯生きることです。 自分の人生観として、「これまでの『今』の積み重ねが今の自分をつくっている」 があります。過去の全ての 「今」 が今の自分を形成していて、生まれてから死ぬまでの 「今」 を合計すると、それが自分の人生になるという考え方です。 こう考えるようになってから、たとえ無駄に思えるような時間でも、なるべく楽しんでみたり、見方を変えて得られるものがないかとか、「今」 を無駄にしたくないと思うようになりました。 点と点をつなげるための意識として、あらゆる経験はどこかで役に立つ、決して無駄にはならないと考え方を変えてみるのです。点と点をつなげて線にするために、有効です。 「今」を精一杯生きるというのは後々必ず繋がってくるもだと思います。 仕事でもたくさんのことを行なっている自分としては いつもこの点と点という考え方を思ってどこかで繋がるという意識を持って 目の前の壁を乗り越えています。 ポイントは「精一杯」ということだと思っています。 どんな小さいと思うことであっても「精一杯」やっていればそれは線で繋がるということです。 社会人10年目にしてとても強く感じます。 これが早くできる人とできない人では20年後大きく違ってくるのだと思います。 そんな生き方を今後もしていこうと思います。 最後にこちらがスティーブ・ジョブズのスピーチです。 興味があればご覧ください。 https://www.youtube.com/watch?v=XQB3H6I8t_4 ◎7月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:ブランディング @7/24[広島],7/25[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/181094/ ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/176146/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

業務ミスの見える化と再発防止の仕組み作り

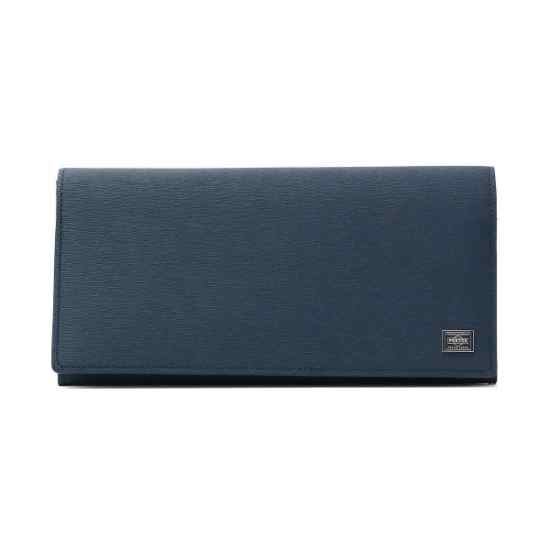

7月も中旬になりました!! ただ、ぐずついた天気が続き、まだまだ梅雨明けは遠そうですね。 私ごとではありますが、 先日財布を紛失してしまいました。 財布の中には現金だけでなく、 キャッシュカード、クレジットカードや保険証など さまざまなものが入っており、 停止手続きや再発行など大変苦労いたしました。 もし、財布を見つけた方がおられましたら、 ご一報いただけると嬉しいです。 ちなみに財布はポーターというブランドであり、紺色の長財布です。 さて、 ではなぜ財布を無くしてしまうのでしょうか? 財布は落し物ランキングで2018年1位になっております。 財布をなくす理由としては 無意識的に財布を置いているからが大半の理由であるようです。 思考しなくても感覚的に出来たりする(ルーティンワーク)のように 毎日のようにしている行動ほど注意深く観察せず、感覚で動いてしまう ことが人間にはあるようです。 財布もその行動の1つであり、 財布を置くという行為自体がルーティン化してしまっています。 そのため、 置いた場所がどこか思い出せず 財布を紛失してしまうみたいです。 ソフトバンクコマース&サービスの調査結果によると、 30歳になるまでにおよそ90%の人が財布を紛失しています。(n=500) この結果から一定の人だけではなく、 大半の人が財布をなくしていることが分かります。 ではどうやったら財布をなくさないようになるのか。 やはりそれは仕組みや決まりごとを作ることが重要であると思います。 財布であれば置き場所を必ず決めるといった対策が有効でありそうです。 これは組織や仕事においてもとても重要であると考えます。 仕組み化は誰でもできるようになることがメリットではありますが、 同時に誰にでも起こりうるミスをなくすことができると思います。 今回の財布をなくすという行為は誰にでも起こりうるミスの1つです。 この行為はその人の性格的な面ももちろん起因する部分ではあると思いますが 大半の人にあてはまる特性であり、仕組みに問題があると考えます。 仕事においても 誰にでも起こりうるミスはその仕組みに問題があり、 その仕組みを改善することでミスを減らせる要因になります。 なので、 ミスが起こりやすい業務の仕組みを どれだけミスの起こりにくい業務の仕組みへ変えるかが重要です。 そのために 業務のミスをどれだけ吸い上げるかも重要です。 そもそもミスを共有する仕組みがあるか、 起こったミスを見える化できているか。 経営者や役員と一般社員では仕事の視点が違います。 なので、 一般社員などの現場で働く視点をどれだけ吸い上げるかもとても 重要であると思います。 業務ミスの見える化とミスの怒らない仕組み作り。 財布を失くした経験から、 改めて2つの重要性に気づかされました。 【田舎あるある】 “家には鍵をかけない” 田舎の人は基本的に鍵をかけることはありません。笑 家に滞在中はもちろん、 外出する際もかけない家もあります。 なので、 空き巣被害も割とあります。笑 空き巣被害が広まると鍵をかけるようになりますが、 時間が経つと元どおり。 今考えれば不思議な習慣でした。笑

樋野 竜乃介

お笑いの教科書を作った男

私が幼い頃から憧れていた人物、それが島田紳助さんです。圧倒的な話術でお客さんを楽しませる姿はかっこよかったのを鮮明に覚えています。 将来は喋りが上手な人になりたいとずっと思っていました。 今回はそんな島田紳助さんのお笑いに関する考え方や取り組み方から私たちの仕事にも活かせることがたくさんあるので少し紹介しようと思います。 努力✖️才能 世の中にある全てのことは努力と才能が関係してくる、才能が5あったとしても努力が1だったら5の成果しか出ない、仮に才能が2しかなくても5の努力をすれば10の成果を出すことができる。 自分に何の才能があるのかわからないという人もまずは5の努力をすることから始めるのが大事だと言う事です。皆さんは5の努力をすることを考えているでしょうか? 何が自分に向いているかを考えることも大事ですが先ずは今やっていることを全力で取り組んで見ることから始めてみましょう。意外な才能や気づきがあるかもしれません。 XとY 自分の武器、得意な事をX 時代の流れ、世の中のニーズをY Xは自分にしか分からないもので、他人にいくら教えてもらっても意味がないと紳助さんは仰っています。 Y世の中の流れを深く考えもせず自分のやりたいお笑いをやろうとしている人も多くいるそうです。 一発屋と言われる人がなぜ出てくるのかというのはテストで一か八かで選んだ選択肢が正解だったという事に近いです。その場限りのテストの点は良くても次に同じ問題が出た時に果たして正解できるでしょうか? 公式がわからないのに答えだけあっていても力にはなりません。 そう言った偶然正解してしまった人はXとYが分かっていないので次の正解が出せないのです。だから一発屋になってしまうそうです。 逆に成功している人はXとYを理解して自分の公式を作っているので成功し続けることができるのです。 今の時代はものすごいスピードでYが動いているので私たちは常にYの動きを観察しなければならないですね。 以上で今回は終了です。 紳助さんの活躍は今はテレビでは見ることはできないですがネットには残っているのでもし興味があったら是非見てください。オススメは紳助さんとダウンタウン松本さんのトーク番組の「松紳」です! それではまた来週お会いしましょう 最後まで読んでいただきありがとうございます。

広報シナジー

心の健康

健康診断の採血で貧血を起こしました ぐっともっと事業部中田です。 「貧血起こす人って結構いるんですか?」 と尋ねたら、 「たまに…」と言いかけて 「そういう方もいますよ!」と言い換えてくれた看護師さん お気遣いありがとうございます。 あとでお医者さんに聞いたところ、 出血を起こしているのを見ると これ以上血が出ないようにするために 本能的に脳が血圧を下げるそうです(血管迷走神経反射と言うそうです) なので決して私がひ弱なわけではなく 生存本能が強かっただけなのです! そんなこんなありましたが、体に異常はなく 無事に健康診断を終えることができました。 ということで本日は健康にまつわる話題にしようと思いますが 体の健康に関する本や情報はよく見かけるので 心の健康にフォーカスしたいと思います。 【心の健康】というと、 ストレスがどれくらいあるかとか 抑うつ傾向はどれくらいあるかとか 悪いイメージのものがどれくらいあるか というのに注目しがちです。 もちろんそういった精神病の元になりそうなものが無いことは 素晴らしいことですが、 どうせならもっと楽しい状態 幸せな状態になりたいじゃないですか! というわけで今回は 「実践ポジティブ心理学」から学んだ 幸せになる方法をお伝えします。 幸せになるというと相当胡散臭く聞こえますが この本のすごいところは 幸福感情にと関わりのある因子を 因子分析を使って統計学的に明らかにしてきることです。 要するにかなり信用性が高いと言うことです。 さて前置きは置いといて、 まず幸せに必要な4つの因子はこちらです。 ①自己実現と成長の因子 私は有能である、今の自分はなりたい自分であると感じている ②つながりと感謝の因子 人を喜ばせるのが好き、他者に感謝することができると感じている ③前向きと楽観の因子 物事が思い通りに行くと思う、失敗や不安をあまり引きずらない ④独立とあなたらしさ因子 他者とあまり比較しない、自分自身についての信念がはっきりしている これら4つの因子がどれくらいどれくらい満たされているかで 幸せかどうかを客観的に判断できます。 私が実際にこの4つを測る質問紙に回答したところ 3、4は平均を超えましたが 1、2は平均を下回ってしまいました。 私がもっと幸せになるには 自分への自信と 感謝の気持ちが必要なようです。 こんな感じで 「なんとなく幸せじゃない」というのが きちんと言語化されます。 続いてこれら4つを高める方法をお教えします。 ①を高めるには 夢や目標について書き出すこと 強みや頑張っていることを書き出すこと ②を高めるには 毎晩寝る前に感謝を3つ書くこと 感謝の気持ちを人に伝えること ③を高めるには なんとかなりそうじゃない事人に話したり、どうすればなんとかなるか考えること 上を向いたり、笑顔を無理やり作ったりすること ④を高めるには 人目を気にしてできないことを書き出し、 書き出したことを、人の目を気にせずやってみようと考えること 以上のように、それぞれの因子に合った対策があります。 自分に足りていない部分を補うことで 今よりもっと幸せな毎日を手にできます。 幸せなんてどうでもいいとか鼻で笑う人もいるかもしれませんが 幸せな会社ほど創造性や生産性が上がるという統計的なデータがあります。 こうなれば幸せを目指さない理由なんてありませんよね。 社員が月曜を楽しみにできるくらい、幸せに満ちていて しかもめっちゃ儲かっている そんな会社が理想ですよね。 【今週の何切る?】 さてお待たせしました、 先週の模範解答です。 東一局 自分は東家 ドラは1ピン 8順目でした 結論から言うと答えはピンズの8です。 まず、ソーズの2.4を外すのは違います。 もう8順目ですし 567の三色同順とドラが3つあるので ソーズの3をチーして満貫をあがりに行くのもありなので 手を遅らせるのはもったいないです。 そうなるとマンズの4,7ピンズの8のどれかになりますが そもそも5678という形よりも4567という形の方が強いです。 5678だと9が来ても4,7待ちですが 4567に8が来ると3,6,9待ちができます。 なのでこの時点で答えはピンズの8だとわかります。 この他に、三色同順のできやすさや、 赤5マンが来ても使えるという点でもピンズの8切りがいいです (私はそこまで考慮できませんでしたが・・・) さて今回の問題です。 オーラス 自分は東家 ドラは1ピン 1順目 あがればトップです あがればトップなのに配牌がバラバラ・・・ さあこんな時どうする! 次回をお楽しみに。

広報シナジー

志望度とは

前回のブログでは《雰囲気》について メインでお伝えしましたので、今回は《志望度》についてお伝えできればと思います。 早速ですが、みなさんは《志望度》をどのように考えていますか? ・エントリー、応募してくれた時点で志望度は高いはず! そのようにお考えの方はいらっしゃいますでしょうか? 以前、採用について企業のご担当者様とお話をしている際に こんな話がでました。 「最近は選考に来た求職者の志望度が低い。志望度の高い求職者と出会いたい。」 確かにそうですよね。 採用担当する社員からすれば、 はじめから自社の志望度が高い方と話をして、採用するかどうかを決めたい と思うのはわかります。 しかし、時代が移り変わり一般的に「売り手市場」と呼ばれる今、 この考え方は通用しません。 ※大手企業など求職者から人気のある企業は通用しますが。。。 皆さんの念頭に置いていてほしいのは、 【自社への志望度がはじめから高い方を集めたいのであれば、 大手企業並みのブランド力を身につける必要がある】ということです。 事実、中小・ベンチャー企業の中にもはじめから志望度の高い求職者を集めることができている企業様はいらっしゃいます。 しかし、そういった企業様はしっかりと自社のブランドを見つめ、磨き続けて今の状況にまでいたっているのです。 一朝一夕にできることではありません。 だからこそ、ブランド力がまだ成長段階の企業様では 【出会ってから志望度を上げる方法】 について真剣に考え取り組む必要があるのです。 ※【志望度を上げる方法】については、また次週の私のブログ内でご紹介させていただこうと思います。 《志望度》という種火を 少しずつ大きくしていき、 入社後さらに燃え上がるように育てていく。 《志望度》をいかにして 大きくしていくのかを設計し、実践する。 これからの採用に重要なことはこれではないかと思っています。

徳永裕斗

好きを仕事にするには

某大手チェーン店のカレーと秋田犬の子犬を見ると 後藤を思い出すと言われました。 ふたつの共通点を考えて 「茶色」という結論にいたりました。 休みの日であっても日焼けどめは ちゃんと塗ろうと思います。 さて、前回から始まった 「なぜその仕事を選んだのか?特集」 第2弾の今週は、カリスマ美容師Y氏に スポットを当てていきたいと思います。 私をはじめ、シナジーの面々が いつもお世話になっているY氏。 どのくらいお世話になっているかと言いうと Y氏「今日はどうされます?」 後藤「どうしますかねー」 Y氏「じゃあ、いい感じにしときますね!」 という会話をほぼ毎回繰り返すくらい、 お世話になっています。 髪に対する主体性のなさといったら・・・ 毎回のことなので申し訳なくなります。 実はこちらのY氏、 このブログリレーのテーマを決めた時から、 どうにか登場させられないかと 狙っていた人物のひとりでした。 なぜなら Y氏はいつも楽しそうに 仕事をしているからです。 わたしは働き始めるまで 仕事というものは大変で、 つらいものだと思っていました。 将来の夢がない子どもだったので、 仕方がないかもしれませんが・・・ 自由な時間を切り売りすること=仕事 働いた経験がないだけに、 本気でそう思っていました。 実際に働くようになってみると、 想像していた「仕事」はあくまで 想像だったことに気づきました。 それでも働いていると、 どうしても大変なことはあります。 だからこそ、 いつ見ても楽しそうに仕事をしているY氏に 「美容師という仕事を選んだ理由」を 聞いてみたかったのです。 以下、シャンプー中の会話の抜粋です↓ 後藤「なんでYさんは美容師になろうと思ったんですかー?」 Y氏「うーん・・・別に美容師じゃなきゃ、というのはなかったんですよ」 後藤「それ本気で言ってます?」 Y氏「本当です(笑)」 後藤「じゃあなんで、きついイメージのある仕事に?」 Y氏「人と話すのが好きだからですかねー」 後藤「人と話せるから、美容師さんになったんです?」 Y氏「そうですね、美容師だといろんな人と話しながら仕事ができるんで! たいていの人は、美容院で髪を切るでしょう」 後藤「たしかに・・・」 Y氏「それで、ここで働くうちに、自分の店を持ちたいなと思うようになったんです」 後藤「なんでまた?お店もたなくても、お客さんと話すことはできますよ?」 Y氏「うちのボス(社長)を見てると、いいなーって」 後藤「ここのボス・・・」 Y氏「ボスはみんなに愛されてるでしょ?」 後藤「キャラ濃いけど、みんなボスのこと好きですよね」 Y氏「そうでしょう!」 ・・・ シャンプー中という、 メモが取れない上に寝落ちしやすい状況を 選んだというミスチョイスは痛いですが、 おおまかにはこのような会話でした。 私が面白いと感じたのは、 いまや専門的な知識も技術もトップクラスのY氏ですが、 美容師という仕事を選んだきっかけは その本質(髪を切ること)ではない部分にあったことです。 そして「社長のようになりたい」という現在の夢も、 ただ美容師としての社長ではなく、 その人間的な部分にも魅かれているのです。 仕事を選ぶ時、 どのような形で誰に貢献することができるのかを 考えることも大事です。 それはきっと、仕事のやりがいにつながります。 思うようにいかない時も、そのやりがいを思うことで、 もうひと踏ん張りがききます。 また仕事を構成する業務との、向き不向きも大切でしょう。 やりがいの大きさは、 普段からどれだけその業務と向き合ったかに比例します。 ですが、仕事をすることで「好きなこと」と どれだけ接点をもてるのかという視点で 仕事を見てみるのもアリなのでは? そう思わせてくれる、Y氏のお話でした。 それではまた来週!

後藤真紀子

マクロビオティック

今回のテーマは「マクロビオティック」です。 なぜこのテーマにしたのか。ズバリそれは、最近野菜が安くなってきているから!! ナス大3本150円!ジャガイモ100g20円!水菜一袋60円! 先日スーパーに行った際は大喜びでした🎉 さて、本題に入ります。 マクロビオティックとは、macro(大きな・全体)+ bio(生命)+ tique(術・学)の三要素からできた言葉であり、いわゆる長く生きる術を表しています。 そんなマクロビオティックの基本が食なのです。 これを実践する上での大切な考えが、大きく三つあります。 ①食物の陰と陽 マクロビオティックでは、美味しければ良い、栄養価が高ければ良いという考えではなく、食べ物が「陰と陽」に分類されます。さらに言えば、自然界の全てを陰と陽で分類できるという考え方です。この考えは古代中国で始まったとされていますが、古代日本や古代ギリシャでも、これに似た考え方があったとされています。 日本には「主菜と副菜」という食事の取り方があり、気候も温暖なため、他文化よりも陰と陽のバランスが取りやすいとされています。 ②身土不二 身土不二とは元々仏教の言葉で、「身と土は二つにあらず」、つまり人の身体と人の住む環境は密接に関係しているという考えです。 皆さんがイメージしたの、はやはり地産地消ではないでしょうか。もちろんそれもマクロビオティックの観点からは正しいといえます。しかし、「身土不二」を角度を変えて見てみるともう一つ、大切な要素があります。それは、旬の食材を食べることです。住環境に合った食事を取るなら、こちらの方が簡単に行うことができますね。 ③一物全体 これは、「命あるもの、なるべく丸ごといただく」という考えです。最近では切られて売ってありますが、人参や大根などは葉っぱや茎の部分も食べるのが良いのです。(例えば、大根葉をごま油と少しの醤油みりんで甘辛く炒めると、酒のアテに持ってこいの一品となります。) 他にも、お米は白米より玄米が推奨されます。しかし、玄米は少し食べにくいですよね。もし玄米デビューしてみたいと思っている人がいましたら、白米:玄米=8:2くらいから始めてみてはいかがでしょうか。かなり食べやすいです。 これらの考えを元に、栄養素以外の面からも健康に生きるための術を考えるマクロビオティック。 日々の食生活に完全に取り入れることは不可能かもしれません。しかし、食べ物そのものについて少しでも気にかけたり、今まで捨てていた可食部を使うことで、食卓に一品増やせたりすると、それだけで日々の食生活が豊かになると思いませんか☺️

藤原 幹雄

経営は勉強し続けなければならない

今日はおはマンデーですね。 先日、実家に帰ってゆっくりしていると高校の時の写真が出てきました。 思ったのは痩せてたなぁとしみじみ感じました。。(笑 13年前の写真です(笑)今より20キロ痩せておりました。 思わずとって、ブログネタです。 中学校と高校は部活と遊んでばっかりだった記憶があります。 勉強はあまりしていなかった気がしますが、大学受験の時は10ヶ月ほどでしたが死ぬほど勉強していた気がします。 朝7時の電車に乗り、英単語聞きながら通学、学校で勉強してそのまま塾に行き22時頃まで勉強して、帰って1時間勉強して寝るみたいな生活をして、ストレスで何日か吐いてというようななかなかしんどかったなぁと記憶しています。 ちゃんと日頃から勉強しておけばと思っていたのですが、それがなかなかできませんでした。 しかし、学校の成績はよかったと記憶しています。 中学校の5段階評価の平均は4.3で高校の時は4.4くらいありました(笑 振り返ると定期試験はすごく得意でした。 前日の詰め込みの勉強は得意だったのです。 寝ずに定期試験を挑み、覚えている範囲で高得点をとっていた気がします。 なので学校の成績表はよかったのでしょう。 本当に絶対評価だからそうなったのだと思います(笑) しかし、本当に苦手だったのは全国の実力テストでした。 出る範囲が決まっておらず、無作為に出る試験です。 高校の2年生の後半で360人中352位だったのは本当に驚きでした。。 定期試験は一時的で全く身についていなかったです。 社会に出て、私は勉強し続けているつもりですが、まだ足りないなと思うことばかりです。 いつまで勉強しなければならないのでしょうか。 私は社会で活躍し続けるためには勉強し続けなければならないと思っています。 先ほどの定期試験のように定期的に決まっているものだといいのですが 経営においてはそんなことはありません。 いつその実力テストのような試練やチャンスが訪れるかわかりません。 先日、中小企業家同友会の例会で軽marketの株式会社NIIZAWAの新沢社長の報告を聞いて勉強することの大切さを学びました。 広島のテレビ番組の「情熱企業」に出演されていて、とてもイケイケな会社さんです。 経営の勉強をするために同友会のほとんどのセミナーに参加されて、知識を身につけ そしてそこでたくさんの先輩経営者に出会ったそうです。 その関わった人たちが起業時にすごく助けてくれたと言っていました。 そこで学んだことにより、会社の強みを生かし、広島で独自のポジションを取り すごい勢いで伸びている会社さんです。 懇親会の時に話すことができなかったのが心残りですが 次はがっつりと話を聞いてみたいと思っています。 やはり、新沢社長が教えてくれたのは「経営者は学び続けないといけない」ということ。 そしてたくさんの人と出会って刺激を常に受けその縁を大切にしていること。 さらにそれらを感じて、ちゃんと行動していること。 とても刺激になりました。 こういう場がある同友会には感謝をしています。 なぜ経営者は学び続けなければならないのか。 それは時代は常に変化しています。 すごい勢いで変わっていっています。 経営は不思議なものでたまたま成功するということがあります。 ほとんどの経営者がそれで自分は経営ができると勘違いしてしまうのです。 そうやって高い車を買ったり、キャバクラにお金をつぎ込んだりと。。 時代の変化と共に再度、経営を構築しようとしてもたまたま当たっただけなので また同じように成功することはできません。 経営は成功し続けなければならないのです。 どんな変化があろうとそれに対して自社がうまくっているかちゃんと定期的に点検してメンテナンスをしなければならないのです。 なので、勉強し続けなければなりません。 勉強せずに経営をしていたらおかしな方向に進んでしまいます。 ちゃんと自社の経営を点検して、メンテナンスを行っていきましょう。 ◎7月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:ブランディング @7/24[広島],7/25[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/181094/ ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/176146/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

戦わずして勝つ

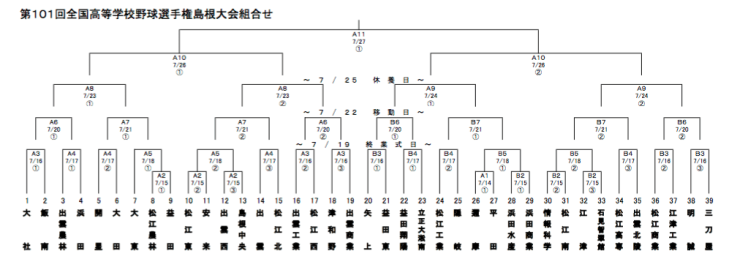

皆さん、こんにちは! 毎週日曜日担当のひのりゅうです( ̄∀ ̄) さてさて、 7月に入り、私には思い出深い季節になりました… 実は私、小学2年生から大学生までずっと野球をしておりました!! 父親の影響で野球を始め、約15年間野球を続けております。 今はどこのチームにも所属しておらず、 野球はずいぶんしておりません… もしこのブログを読んでおられる方で 野球をやっておられる方がおられましたら誘っていただけると嬉しいです!! 一応自己最速で球速140km以上投げれますので、 多少なりともお役には立てると思います!笑 話を戻しますが、、 この季節、実は高校野球では 甲子園につながる夏の予選が始まります!! もう始まっているところもあれば、 これから始まるというところもあります。 自分も甲子園を目指し、日々練習をしていました! (残念ながら甲子園には行けませんでしたが…) なのでこの季節は高校のころを思い出すのです。 全国の球児たちが憧れの舞台を目指し、戦う。 負けたら終わりの戦いでは多くのドラマが生まれ、注目されます。 しかし、各都道府県で代表を決めるので どうしても都道府県ごとに参加校の数に差が出てしまいます。 私の出身地島根県では約40校が大会に参加します。 対する広島県では約100校。 1番参加校の多い神奈川県では約200もの高校が参加します。 そして1番参加校が少ない鳥取県では約25校ほどです。 数にすると本当に分かりやすいのですが、 各都道府県ごとにこれほどまでに参加校に差があるのです。 甲子園までの試合数でいうと、 神奈川県:最大8試合 鳥取県:最大5試合 となります。 そして過酷なのは試合数だけでなく、 他校の偵察も大変になります。 高校によっては他チームの試合を毎試合ビデオで撮り 分析するチームもあるので参加するチームが多いと それほど分析も大変になります。 そうなるとやはり、 ライバルがあまりいない(参加校が少ない)場所は 甲子園に行ける確率が高くなるということです。 実際に過去20年間のデータで見てみると、、 神奈川県では甲子園出場校が6校 なのに対し、 鳥取県では甲子園出場校が9校でした。 ライバルが少ない場所では 様々なチームが甲子園に出場しています。 これは他の事象でもとても大事なことであると思います。 ビジネスにおいては 他社がやっていないことをやり、ブルーオーシャン戦略を取ること。 組織においては 他者にはない能力・価値を見出し、自分の役割を明確にすること。 時に世間では、多くのライバルと競争して勝つことに対する美化が大きいことがあります。 たしかに相手に勝ち、1番を取ることは素晴らしいことではありますが、 “戦わずして勝つ”。 こういう考え方も重要であると考えます。 スポーツにおいても、ビジネスにおいても 勝つために戦わないという選択肢を選ぶことが 時には重要かもしれませんね!! 【田舎あるある】 “町が動物園” 田舎では動物園に行かなくても様々な動物に出会えます! 私は今まで 鹿、イノシシ、猿、リス、きつね、うさぎ、いたち などなど 多くの動物に遭遇しました。笑 もちろん全て野生です! ちなみに海が近くにあるのですが、 中学の時、私の町の海にイルカも訪れました!! エピソードとしては 猿に追いかけられた友人がいたり、 部活中、グラウンドに鹿が乱入してきたり…笑 改めてすごいところに住んでいたなとおもいます。笑

樋野 竜乃介

第一線で活躍する選手の共通点

先日行われた第103回日本陸上競技選手権大会が行われましたが皆さんはご覧になりましたか? 見ていないという人にもぜひとも知って欲しい広島出身の選手がいるのでこの場をお借りして紹介しようと思います。 まずは110mハードルの高山 峻野選手です。 私が高校の時に高山選手の走りを目の前で見ていますがどの試合でも圧倒的なスピードで独走していました。出る試合で必ず決勝に残り表彰台に上がる姿はとてもかっこよかったです。 そんな高山選手ですが、今回の日本選手権で雨が降っており、風も向かい風という最悪のコンディションながら自己新記録、そして日本記録タイとなる13.36を叩き出し優勝を飾りました。 次に紹介するのは100mハードルの木村 文子選手です。 木村選手は何年も第一線で活躍しているので名前を聞いたことがあるという人もいるのではないのでしょうか。 高校までは幅跳びの選手として活躍していましたが大学に進学後ハードルを始めて一気に才能が開花し一気にトップ選手に上り詰めました。選手として以外にもテレビに出たりと幅広く活躍しているので今後も目が離せません。 広島には400mハードルのメダリストの為末さんもいるので 広島はハードル選手を育成する仕組みができているのかもしれません。 今回紹介させていただいた選手の皆さんにはある共通点があります。 それは変化を恐れることなく常に成長する事に飢えていたということです。 サニブラウン選手は練習拠点を海外へ移しましたし、為末さんはコーチをつけずに1人で練習するというスタイルで見事メダルを勝ち取りました。 このように何かに秀でるためには周りの意見や声に耳を傾けるのではなく自分の考えや気持ち、エゴ(自我、自尊心)を出すことが大事なのかもしれません。 仕事においても組織として周りの人に合わせることも大切ですがそれだけでは大きな成長には繋がらないと思います。 この機会に皆さんも自分の中のエゴは何か?を考えてみると自分の仕事の取り組みに変化が出ると思うので一度分析してみてはいかがでしょうか。仕事で忙しく、外ばかりに目が向きがちですが少しでも自分の中と向き合う時間を作ってみて下さい。 以上で今回は終わりになりますが、少しでも陸上競技に興味を持ったというかはぜひ今年の9月27日から開催される世界陸上競技選手権大会をご覧ください!地球上で最も熱い戦いが見れますのでぜひぜひ!

広報シナジー

焼きそばと費用対効果

みなさんこんにちは 金曜日担当の中田です。 最近いよいよ暑くなってきましたね。 8/7の真夏に生まれた私でも 暑さは苦手です。 ただ、そうめんやアイスが 何倍にも美味しく感じるので 夏も憎めません。 さてそんな本日は夏にぴったりなコンテンツ 安い焼きそばと ちょっといい焼きそばは何が違うのか! について話します。 h 右が安い焼きそば代表です 1個12円と驚異の安さです。 左はちょっといい焼きそば代表です 1個76円もします。 製造会社のHPによると 広島のお好み焼き店へ納めている業務用の麺を製品化。 プロの味を家庭でお楽しみいただけます。 と書いてあります。 値段だけ見ると6倍の以上の差がある両者 果たしてパフォーマンスも6倍以上の差があるのでしょうか? 徹底検証です。 材料は豚肉・キャベツ・人参・玉ねぎ 塩・胡椒・おたふくソース とシンプルです。 まず野菜を先に炒めてしまいます。 そして野菜を一度別の容器に移し 2つの麺を別々で炒めていきますが・・・ なんとここですでにパフォーマンスの差が出ました。 安い代表は麺が引っ付いていて ほぐすのに水が必要でしたが ちょっといい代表は すでにほぐれています しかもそれだけではありません。 安い代表はフライパンにすぐくっついてしまうのに対し ちょっといい代表は強火でもくっつきません。 さらに 調理後のフライパンにこびりついたソースの量も ちょっといい方が圧倒的に少ないです。 調理が楽だけでなく 後片付けの手間 汚れを落とす際の水の量まで違うとは 驚きです。 さて、そうこうしている間に 完成しました。 位置関係は先ほどと同様です。 食べてみた感想ですが、 味と食感に明確な違いがありました。 ちょっといい麺には 麺自体に味が付いています。 成分表示をよく読むと「食塩」「卵白」と 安い方にはなかったものが使われていました。 なので非常に主観的ですが ちょっといい麺の方が 美味しく感じます。 また食感は ちょっといい方がコシがあり 水分量もちょうどよくて 麺をすする際もするっと口に入ってきました。 さてここまでの両者の違いをまとめると 1.麺のほぐれ具合が違う 2.焦げ付きやすさが全然違う 3.味と食感が違う 4.材料が違う という4つがあげられます。 これが6倍の値段の違いに見合うかどうかですが・・・ 個人的には見合うのではないかと思います ただ、味、食感、手間、 など数値化できない部分が多く 客観的な結果は得られませんでした。 明確な差で言いますと 調理後にフライパンを洗う際にかかる時間ですが だいたい倍くらい違う印象です。 (洗剤のパワーにもよりますが。。。) 麺に使っている材料の値段が分かれば比較できますが 情報がないので比較しようがありません。 結局のところ 情報不足を感じる結果となりました。 ビジネスの現場だと 費用対効果を意識する場面は非常に多いです。 私の場合だと、 これだけの広告代を出して どれだけのお客様が集まってくれるか 広告単価はいくらになるのかを 最近よく考えます。 広告をクリックした数 ホームページまで来た数 など数字で追える部分もありますが 先ほどの焼きそばの例のように お客様の熱意 広告に対する興味の強さ など数値化しづらいものもあります。 また、何がきっかけで ホームページから離れてしまったのか といったことは 手に入りづらい情報です。 投資に対して どれだけのリターンが見込めるか 投資先の違いは どれくらいあるのか やきそばに考えさせられる1日になりました。 【今週の何切る?】 さてお待たせしました、 先週の模範解答です。 何を切ってテンパイをとるのかという 問題でした。 こちら、実は3ソウをツモる前から 5ソウ単騎待ちのテンパイです。 ただ、残りたった2枚しかなく、 5ソウという他の人も使いやすい牌で待つのは 得策ではありません。 なので多くの人がひとまずダマテン(テンパイだがリーチしない)に すると思います。 さて、3ソウをツモったときに最もいい待ちになるのは 5ソウを切ることです。 5ソウを切るとソーズの1,3,4,6,7 どれが来ても上がりです。 2ソウを切って4,7を待つよりも枚数が 10枚も違います。 最後がこのパターンになると 1,3,4,6,7どれが来てもあがりになります。 非常に優秀な形なのでぜひ覚えましょう。 さて今回の問題です。 東一局 自分は東家 ドラは1ピン 8順目です 今回はなかなか豪華な手です どうやれば素早く上がれるでしょうか。 次回をお楽しみに!

広報シナジー

雰囲気と志望度

昨日投稿した、弊社後藤の話ににた部分もありますが、、、 みなさんは、今の会社に入社しようと思ったきっかけは何ですか? おそらく色々な理由があると思います。 給料・福利厚生・家から近い・大手企業で安定etc… 入社のきっかけは、人により違いますが、 最近はまた違う変化を見せているようです。 少し前まで、 「入社するなら給料が良いところ」 「大手企業で安定しているところ」 という答えが非常に多かったですが、 今は少し変わってきているようです。 「やりたい仕事ができる会社」 「雰囲気が良い会社」 など給料や安定だけを求める学生というのは減ってきています。 今回は、特に「雰囲気が良い会社」を選ぶ学生に 焦点を当てて話をさせていただきます。 かく言う私も、今のシナジーに入社を決意した理由の一つは、 「雰囲気が良い会社」だと感じたからです。 ※「フットサルができる環境」という理由がもう一つの入社理由です。 では、私はどこで良い雰囲気とやらを感じたのか? 今でも鮮明に覚えています。 それは、面接の最中です。 1次面接の時も感じましたが、 特に2次面接は強烈でした。 2次面接では、今の上司に当たる 弊社小濱と男性社員が面接担当だったのですが、 面接の途中で私を置いてけぼりにして二人で話が盛り上がり始めたのです。 それを見て、すごく衝撃を受けました。 同時に入社後に自分がその環に入ることを想像し、 楽しくなりました。 意外と小さいことに思えるかもしれませんが、 この「入社後の自分が想像できた」というのは、 私の中でとても大きかったのです。 実際にシナジーで働いている他の社員も 雰囲気を感じ取って入ったという社員が多くいます。 中には、嬉しいことに私がマイナビの合説で 声をかけ、それをきっかけに入社してくれた社員もいます。 とても嬉しいことです。 話を戻しますが、 学生がみる「会社の雰囲気」というのは 社員間のやりとりや社員一人一人の表情が大きいと感じます。 選考の最初は学生に魅力を感じてもらうため、 2名の社員で会話形式で行ってみると雰囲気が伝わるかもしれませんね。 さて、ここからは実際のデータに基づいてお話をいたします。 2019年卒マイナビ大学生就職意識調査によると、 19卒の就活生が選ぶ《行きたくない企業》の特徴では、 31.8%の学生が「暗い雰囲気の会社」と答えたそうです。 ここで重要なのは、 《行きたくない企業》の特徴として数値が高いということです。 《行きたい企業》の特徴として数値が高くとも、 《行きたい》という気持ちはいくらでも変わることがあります。 ただし、その反対である《行きたくない》という負の気持ちは なかなか変わることがありません。 つまり、学生に《行きたくない》と思われるとその瞬間、 採用難度は飛躍的に上がるのです。 そうならないためにも、 しっかりと採用に携わる社員を選び、 会社を上げて採用活動を行う必要があります。 学生の感じる雰囲気というのは、 社員だけでなく、選考方法や選考場所によっても異なります。 例えば、シナジーではBarで説明会をしていました。 Barで説明会をすることで学生がどのように感じるのか? 「採用に力を入れている企業」 「面白い発想ができ、それを実現できる企業」 「おしゃれな企業」 等、他社とは違う認知をしてもらえ、 学生の頭にインプットされやすくなります。 他社さんの例ですが、 麻雀採用というのを行っている企業もあるようです。 自社の雰囲気を一番出せる選考方法・選考場所を 探してみて、他社との差別化をしてみてはいかがでしょう。 ちょっとした工夫で結果が大きく変わることはありえます。 ぜひご検討してみてください。

徳永裕斗

今の仕事を選んだ理由とは?

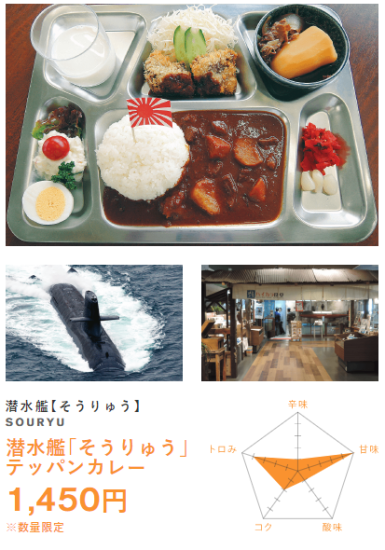

久々に帰った地元でも、 カレーを食べた後藤です。 私の地元、呉では「海自カレー」が じわじわと広まっているようです。 海自カレーとは、 海上自衛隊・呉基地に所属する 艦艇等で提供されているカレーを、 呉市内の飲食店で食べることができる という取り組みです。 いいですね、 限られた人しか食べられないという プレミア感の漂うカレー・・・ ロマンがあります。 そんなことを語りながら、 今回食べたのは普通のカレーでした! 二日酔いの胃袋にカレー、最高でした。 さて、今回から知人・友人・同僚に聞いた ある質問への回答をもとに 仕事というものについて考えていきます。 その質問は なぜ今の仕事を選んだのか? です。 全何回になるかは未定ですが、 ネタ切れになるまで 突っ走っていきます。 とはいえ、 いきなり身内の繊細な話を晒す というのも心が痛い。 お決まりの流れではありますが、 私が今の仕事を選んだいきさつを お話します。 そもそも私の仕事は、 お仕事を探している人と 働いてくれる人を探している企業との 橋渡しだと思っています。 その他、色々な業務はありますが、 今回はさらっと流させてください。 私がこの仕事を始めたのは、学校を卒業して 当社シナジーに入社してからです。 ですが、当時のことを思い返すと 今の仕事がしたいからシナジーに 入ったわけではありませんでした。 就職活動を始めた時、 考えていたことは 「とにかく就職したい!」 「親のすねをかじりたくない!」 ということでした。 自分の強みを活かせる職場を探すとか 色々な人との出会いを楽しむとか そんな前向きな気持ちで 取り組んではいませんでした。 ふり返ってみると、もったいないですね・・・ 不安な気持ちをごまかすために、 様々な業界の選考に臨みました。 思い出せるものだけでも 教育・出版・製造・介護・不動産・飲食など 多様な企業の説明を聞き 選考を受けてはみましたが、 気持ちは固まりませんでした。 就職活動を始めて3か月ほど、 迷走し続けて出会ったのが シナジーでした。 今の上司、月曜日を担当している 小濱さんの説明を聞き、 説明会で副社長の樽本さんをいじる 杉原さんを目撃し・・・ その後は割愛しますが、 内定の連絡をもらいました。 ですが、シナジーで働きたいと 本気で思ったのは、その後のことでした。 内定者として社内イベントに参加し 社員の人たちと関わって初めて、 「ここで働きたい!」と思いました。 たしかに、人材サービスという業界に 興味は持っていました。 でも絶対に人材サービスでないと いけない理由はありませんでした。 つまり私は仕事の内容でなく、 シナジーという「場」を選ぶことで 今の仕事を選ぶことになったのです。 私の個人的な考え方ですが、 仕事の選び方に良いも悪いも ないと思います。 ただどんな選び方であっても、 「自分で決めた」ということが その後の仕事の向き合い方を 左右するのではないでしょうか。 次回は、カリスマ〇〇〇に聞いたお話をご紹介します。 それではまた来週に!

後藤真紀子