ALL

すべての記事

今考えるべきこと。やるべきこと。

どこもかしこも新型コロナウィルスでのイベントの中止が発表されています。 学生も企業もどうしたら良いのかという不安があると思います。 もちろんそうだと思います。 企業にとっては毎年当たり前のようにあり、その中で何をやるのかというのを計画を立てて実施する準備をしていたので、 いざそれができないとなったら「何をすればよいのか。」というふうになっても致し方無いと思います。 新卒採用のイベントが中止になり、各企業がインターネットを使ったイベント(You Tubeやウェビナー)を行っている中、 ある団体が「中小企業の多くはウェブに対応する準備ができていない」としてと書かれていました。 ウェブに対応する準備とは一体何でしょうか。 Youtubeチャンネルを立ち上げる? カメラ付きのパソコンを準備する? 等々 思いつくことは1つあたり、15分以内にできるのではないかと思っています。 ウェブに対応する準備ができないというよりかは ウェブで採用するということを知らないのではないでしょうか。 知らないのが悪いというわけではありませんが 他の会社ができていないから逆にそれができれば良い採用ができるかもしれません。 合同説明会に出ても知名度のある会社に学生が集まり、学生が集まらなかった会社が 合同説明会が無いことにより学生に知ってもらいやすいかもしれません。 学生に認知してもらうパイプラインは複数あります。 そこを知ってなにかトライすることで、今までにない採用活動ができるかもしれません。 今の外部環境だからこそできることを見つけ忙しい時間の中でやっていく。 それが採用力も強くなりますし、経営力も強くなるのだと思います。 誰もやっていないタイミングでやると競合が少ないので、とてもやりやすくなります。 戦わない採用、自分たち独自の採用をイマ考え、イマやっていくべきなのではないかと思います。

synergy-admin

経営計画発表会も開催できる「Zoom」

新型コロナウイルスの影響により 集会や会議の開催が難しくなった関係で web会議アプリ「Zoom」の需要が 急激に高まっています。 とある記事によると コロナ以前と比べて 「Zoom」の株価は2.4倍に アカウント登録者数は300%増加したと 言われています。 「Zoom」の利用方法としては 主に社内会議や社内研修 オンラインセミナーでの利用がメインになりますが 実は「経営計画発表会」でも 使うことができるのです。 1年間の総仕上げであり、 次年度への想いを昂らせる 企業にとって大事なイベントである 「経営計画発表会」 できれば開催したいところですが、 新型コロナウイルスの影響で 延期をしたり、中止をしたというお話も 聞きます。 こんな時には「Zoom」を使えば解決できます。 用意するものは パソコン数台 インターネット環境 以上これだけです。 先日は、 東広島のとある企業さんのところで Zoom経営計画発表会のお手伝いをしてきました。 この企業では社員約40名を 7つの会場(会議室や食堂、工場など)に振り分け 担当者が交代で発表をするという形式で行いました。 途中で回線が落ちたりしないか。 スムーズに発表ができるか。 音が途切れて聞きづらくならないか。 開催前は様々な不安がありましたが、 音が途切れることなく、回線も安定し 問題なく進行することができました。 時代の変化に合わせて 経営計画発表会の形も 柔軟に変化させていく 「コロナウイルスだからできない」 ではなく 「コロナウイルスだけどどうやったらできるか」 考え続ける。 そうやって前へ進んで行きたいものです。 Zoom経営計画発表会について もっと詳しく知りたいという方は こちらのお問い合わせフォームより お問い合わせください。 https://www.kk-synergy.co.jp/contact/contactform/ またこれからZoomを使用される方に向けて 「”ウィズコロナ”の時代を生き抜くための 「Zoom」活用オンラインセミナー入門編」を 4月27日(月)15時より開催します。 30分〜1時間程度の内容になっておりますので ご気軽にご参加ください。(無料です) >>>https://president-ac.jp/20200427-2/

広報シナジー

「何でもやる」ことは生産性が落ちる

すぐやる できるまでやる 必ずやる 世界一のモーターメーカー 日本電産の創業者である 永守 重信 会長 兼 CEO の格言です。 社会人になれば 誰もが一度は耳にされたことがある 格言かもしれません。 すぐやる できるまでやる 必ずやる 自分はこの言葉が苦手でした。 当然、理解はしているのです。 この格言が示す精神は社会人として、 とても大切な本質を示しているということは。 ただ、私の周りでこの格言を 口にする人の多くは 私がその人に仕事を依頼した場合 理屈をつけてあっさり断わることが多いのです。 会社としては5倍くらい 生産性の上がる依頼でも 「オレ、そういうの向かないんだよね」 といって、サラッと依頼を断るわけです。 断られるたび 「あなたの生産性は上がるかもしれないが あなたがいるチームとしては 生産性は上がらんのですよ!」 と、心の中で泣くわけです。 杉原調べ では、このフレーズを使う人の多くは ワンセットで、大体この言葉を使います。 上司の言うことには、 「Yes!か、ハイ!か、わかりました!だろ!」 ※ほぼ、偏見です。 そう、「頼まれごとは、試されごと」だという クロフネカンパニー代表取締役 中村文昭さんの 精神を引き継いだ言葉だと解釈して 自分を納得させようと試みてみました。 わかります。 それぞれ、単品でその格言に触れてみれば それぞれ、良い言葉です。 これらをワンセットで言ってくる人に 共通しているのが 自分が不得意な仕事はやらない というワガママにも似た 仕事の取捨選択の 強い腕力を持っているということ。 それには、絶望しつつもあり 羨ましくもありました。 もう一つの苦手な言葉 周囲を引きずり回せ 引きずるのと引きずられるのとでは 永い間に天地のひらきができる。 by 電通 4代目社長 吉田 秀雄 (鬼十則より) こういう格言を眺めつつ 少なくとも私には すぐやる余裕を持ち合わせている人は 私たちのような引きずられる犠牲者がいて 強者の論理を 振り回しているだけのように 映っていたのです。 あなたの仕事が早いのは あなたがやりたくないことを こちらがやっているからですよ。 そこ、わかりますか? そこ、感謝してその言葉言ってますか? という泣き言があるわけです。 冷静に考えれば「すぐやる〜」は 「Yes!か、ハイ!か、わかりました!」 と抱き合わせなければ 特に論理的には破綻しません。 自分で選んだ 大切な仕事に対しては 常に、すぐやれる余裕を 持っていればいいのですから。 それに気づいてからは 高い価値が出せることに 集中しないと迷惑をかける と考えるようになりました。 そうなれば、 高い価値を出せないことを見極め 丁寧に、しっかりと 断らなければなりません。 「すぐやる〜」という格言に 向き合えるようになるには 自分自身の提供できる価値を しっかりと見極め、理解し 高め、それに集中すること。 相手に「価値がある」 と、思ってもらえる 仕事に集中して、少し余裕を持つこと。 社会人になり 20年近く経過しましたが ようやく消化しはじめてきました。 会社が小さなころは 何でも自分でやらないといけないので 本当に色々なことをやってきました。 それが当たり前だと思っていました。 でも近年では 外部環境も変わり アウトソーシング事業者も 充実してきており 業務委託することで 自分自身のやるべきことに 集中することもできます。 労働法令が更に厳しくなり 日本も本格的に生産性を 高めないといけなくなりました。 これまでは、不得意だけれども 社員は頑張っているというのは 一定の評価を得ることができました。 しかし、既に 悠長なことを言っていられません。 どうやったって、 人は得意な事をやった方がはるかに パフォーマンス高いわけですから。 仕事は細分化され それぞれが得意な人に割り当てられていく。 これからの仕事は驚くほど 細分化されていくでしょう。 やりたい仕事に集中できる方が 応募も増えますし 生産性もあがります。 結果的に、経営負担が少なくなります。 仕事は、任せる側も 受ける側も、しっかり考えて 進めないといけない時代なのです。 業務委託することが嫌いな 自分がこういうことを言う 時代が来たのかと あらためて驚いているわけです。

広報シナジー

社長と社員の感じる時間には大きな差がある

先日ある社長のお話を聞いたときにとても腹落ちしました。 それは社長と社員の感じる時間には大きな差があるということ。 社員から要望や不満などで「なんとかしてくれ」という声は誰しもが経験があると思います。 管理職でも部下から言われた経験はあるのではないかと思います。 本当に何もしなければ「あの人に言ってもなにもしてくれない」と言われ 「やってくれないなら何も言わないほうが良い」と無関心になっていくかもしれません。 最終的に不満が溜まり、退職ということもあるかと思います。 ただ多くの場合は何もしていないというケースは少ないように感じます。 社長からすればこの案件は他の仕事のことも踏まえて「3ヶ月位かかるだろうなぁ」と思い、少しずつ行っていて 社員からしたら1ヶ月間で「なにも動いてくれない」ということを考える。 そう結論づけるのです。 私もこういう経験はあります。 忙しさにかまけて、そうなりがちだと思っています。 自分は忙しいので、それは優先順位が低くなり、そうなってしまうのです。 なのに夜は飲みに行っている的な。 忙しいとは本当に時間がないのではなく、優先順位を落としているだけというふうにも思えます。 そうすると部下に対して優先順位が低いのだと部下から思われる。 そりゃ当然の話だと思います。 大きなポイントは「コミュニケーション」なのです。 当たり前だと思うかもしれませんが、 それがちゃんとできてないのでそのようなことが起きるのです。 気付いた時がチャンスです。 それをその人のせいにするのではなく自責の念を持ってちゃんと対応しなければなりません。 ちゃんと適時情報を伝えて、どこまで進んでいるか。 いつにそれが完了するかのゴールを共有しなければならないのです。 社長がそれを守らなければ社員も他の仕事の期限を守るわけがありません。 社員との感覚を合わせて、行わなければ社員に呆れられ退職する可能性も大きくなってきます。 しっかりと、コミュニケーションをとって、要望に対して、どこまで進んでいるか。 それを明確にしなければならないのです。 もちろん全てを聞いて実行しなければならないということではありません。 会社にとって必要なことは「社員は理解してくれている」ではなく、 ちゃんと話をしなければなりません。 そうやって良い環境を作っていかなければならないのです。

小濱亮介

本当のゴール

日本では人口が減少しているにも関わらず イノベーションも起きることなく ”このままでは中国やアジア諸国にも負けてしまう” という悲観的な話をよく耳にします。 一個人として捉えると 奇妙な理屈です。 まず戦争ではないのだから 市場での競争で国家が勝つとか負けるとか 議論をしても自分たちには 何の変化はありません。 経済環境が変化する中で あたらしく生まれる会社もあれば 残念ながら退場していく会社もある。 その結果日本の会社が 競争に負けたとしても 世界にはいくらでも会社があるのだから そこで働くかフリーランスとして 生きていくだけのことなので 悲観的な話ではありません。 日本企業が競争に負け 海外資本の企業になったとき 外国人の上司から 「はろー、はうあーゆー?」と気遣われ 片言の英語で生きていかないといけない。 母国語を奪われるみたいな イメージがあるのかもしれません。 地元に製造拠点のある 日本を代表する企業のシャープも 世界でしのぎを削ったエルピーダメモリも 今となっては外資系企業。 外資系企業になったからと 不幸せという雰囲気はなく むしろ幸せそうです。 地域の会社で地域の製品を 作っていたけども、破綻したあと 外資系企業に買収された会社は むしろ市場競争力の高い仕事を しており、そこで働く人たちも どことなく誇らしげに感じます。 一個人として大切なことは 自分の人的資本を労働市場に効率的に投資をすること なので どこの国の会社から もらうかということは 何の関係もありません。 では、私たちは何が不安なのでしょう。 ところで話は変わりますが… 「TVが面白くなくなった」 という話は色々な人から聞きます。 しかし、あらためて昔のテレビ番組を You Tubeで観てもすごく面白いかといえば そうでもありません。 伝説の番組「8時だョ!全員集合」 を観ても、随分古風なネタにさえ感じます。 冷静に振り返ってみると 昔のテレビ番組が面白かったのではなく 選択肢が少なかったので視聴者となる国民の価値観が似通っていただけかもしれません。 今は私たちの価値観が多様化し 「何を面白いと感じるか」も多様化した 進化の上で起きている変化です。 昭和30年代の子供の様に 巨人・大鵬・卵焼き なんていうわかりやすい 価値観では無いわけです。 多様化が進む社会の中で 残った数少ない共通点が 一億総日本人ということ。 日本の素晴らしさを伝える 日本賛美型の番組が増えている 理由もこの辺しか共通項が 見当たらなくなったことが原因でしょう。 日本文化、素晴らしい。 日本、親切な人が多くて素晴らしい。 日本、食事が美味しい。 日本、過去の偉人が素晴らしい。 日本人であるということは 日本で暮らす多くの人にとって 共通のアイデンティティ。 随分と日本という国を プッシュし始めました。 でも、国とは何なのでしょう。 何のために私たちは日本人として がんばらないといけないのでしょう。 日本という縛りで 賛美の言葉を並べてみたり 悲観的な討論をしてみたり。 企業だって似たようなものです。 少し、話を戻します… 売上でトップを目指し、 利益でもトップを目指し、 株価を上げて時価総額でもトップを目指す。 企業ランキングの上位に 位置することがとても重要です。 会社とは何なのか。 何のために働くのか。 何のために一緒にいるのか。 こんなことを言う人は 随分と煙たがられてきました。 そんな事を考えることは 時間のムダとされてきました。 だって、答えは決まっているのだから。 上位ランクの国家になること。 上位ランクの国民になること。 上位ランクの会社になること。 上位ランクの社員になること。 上位ランクの学生になること。 私たちは、疑いもしないまま このゴールを追いかけていました。 でも このゴール設定は本当に正しかったのでしょうか。 自分は何が大切なのか。 自分は何が得意なのか。 自分は何が嫌いなのか。 自分は何をもって幸せになれるのか。 日本という縛りで 賛美の言葉を並べてみたり 悲観的な討論をする前に ちゃんと自分の幸せが何なのか 自分問いかけてみないといけません。 実はその質問を追求していくと 「人生とは何か?」という どろ臭い問いに辿り着きます。 もちろん、そこには決まった 答えはありません。 人それぞれ。 だからこそ、 自分で決めないといけません。 自分にとって、人生とは何なのか? 自分は何のために生きていくのか? 命を、何のために使うのか? その答えこそ、本当のゴールであり それ以外のゴールは 「本当のゴール」に辿り着くための手段。 やるべきタスクに向き合う前に 何のゴールを目指しているのか。 経営者であっても 意外なほどこの問いに 答えれる人は多くありません。 無理矢理にでも ゆっくり時間をとって 自分に向き合わないと おかしなことになるものです。

広報シナジー

経営の仕組みづくり

私達は毎月、経営の学びをお伝えしています。 先月は「仕組み作り」についてお話させていただきました。 もし社員に「社長、経営ってなにするんですか?」と聞かれたらなんて答えますでしょうか? 「そりゃなんでもするんじゃ」と言われる方もいらっしゃると思います。 なかなか一言では答えにくいのではないかと思います。 私達は次のように定義づけています。 ”経営とは顧客との関係性作り” 経営という活動は、お客様がいなきゃ成り立ちません。 私達が提供するサービスや商品でお客様に喜んでもらい、 その対価を支払ってもらっています。 そのため、お客様との関係性をどのように構築していくかということになります。 お客様と関係性を作っていくために商品開発したり、営業したり、 財務をちゃんと管理したり、採用したり、育成したり、投資をするのです。 その一つ一つが経営にとって必要不可欠な要素です。 社長がいなくなったらその一つができなくなり、 経営がおかしくなってしまうことがあります。 経営とは不思議なもので、何か一つの事ができていたらたまたま成功することがあります。 市場の状態により商品が爆発的に売れ、良い状態になります。 しかし、私達も経験しましたが長く続くことはありません。 市場も変化しますし、競合もどんどん現れてきます。 お客様にとって私達の商品やサービスが価値が高かったとしても 外部環境により価値の低いものに変わってしまう可能性があるのです。 故に、経営はたまたまうまくいくことがあるということです。 うまくいったことでできたと勘違いしてしまうのです。 なので、また同じようにやろうと思うとできなかったり、 それをやろうとするが資金がショートというようなことになってしまうのです。 とても大事なのはその仕組み作り。 会社を継続するためには仕組みが必要です。 属人的にならずに誰でもできるような形にすること。 これは社長にしかできない、あの仕事はAくんにしかできないということをなるべく減らすということです。 トップセールスマンがいなくなった途端会社が傾き、そこで気づかれる方もいらっしゃいます。 経営に重要な要素ほど仕組みにしなければなりません。 そのためにはちゃんと仕事を棚卸しして、 なにを仕組みにすべきかを決めなれければなりません。 とても面倒なことですが、それが永続させるための近道なのです。

小濱亮介

若者社員のモチベーションはどうしたら上がるのか。

大変ありがたいことに、広島労働局と広島県が主催する若者採用と定着をテーマとした セミナーに講師としてお招きいただきました。 運良く労働局のホームページに厚生労働省のロゴマークと一緒に自分の顔写真を掲載いただいたので、 せっかくなので今後実績として使わせていただこうと思っています。本当、ありがたいです。 さて、担当が職業安定部の方ということもあり、ハローワーク採用を推奨するシナジーとしては、 とても相性が良いというか、とても親和性の高いセミナー内容となりました。 終始「ハローワークを活用しましょう」という職業安定部の回し者感があふれる講演でしたが、 終了後は想像以上に質問をたくさんいただいてそれだけ皆様の関心が高いテーマだったのだとあらためて実感しています。 私が提唱している採用の切り口や手順は、過去様々なセミナーでお伝えしてきているので、聞かれた方も多いと思います。 そのため、今回ご紹介するのは、《社員のマネジメントについて》にさせてもらいます。 これについては、モチベーションサイクル理論を提唱している、 フレデリック・ハーズバーグ氏のデータに基づいてお話ししました。 この理論は、 近年モチベーションをいかに管理するかという理論が進化しているなかの土台となる理論です。 この理論の特性としては、「満足要因」と「衛生要因」という2種類あるというもの。 衛生要因というのは、それがないと不満が高まるが、 それらがいくらたくさんあったとしても満足や納得にはつながらない要素です。 たとえば、給与が高い、残業が少ない、休日が多い、会社のネームバリューがある、快適なオフィスなどです。 いずれも仕事の中身とは関係ありません。 一方満足要因は、達成する、承認される、責任を持つなど、 仕事それ自体がもたらすやる気の要素です。 これが満たされると仕事が楽しくなり、さらにやる気が出てくるというものです。 ここに上げた満足要因というのは、 それぞれが単体で存在しているわけではなく、密接に関連しています。 ですから、 それをつなげて上手くサイクルにしていけば、内発的動機を高め続けられる、ということです。 それは、構造的には以下のようにとても簡単なことです。 ①ちょうどよいレベルの機会を与える ↓ ②その機会に対して、上手く乗り越えていけるよう支援する ↓ ③成功したら正当に評価する。その評価を周囲で共有し、承認する ↓ ④周囲の承認と同時に、昇給や昇進など会社として報酬を与える ↓ ⑤1つの困難を乗り越えたら、その成長に見合う程度の難易度の機会を再度与える モチベーションのサイクルは、シンプルにいえば、これだけなのです。 平たく言えば「機会 → 支援 → 評価 → 承認 → 報酬」のサイクル。 そうすれば、社員はいつも真剣に仕事に向き合い、努力や工夫の対価として、周囲からの評価や自信の成長を手に入れることが できます。それらの集積が、会社の業績にもつながっていくでしょう。 そうお伝えすると簡単なようですが、現実のマネジメントはまったくこの通りにはいきません。 なぜかというと、結局の所は、機会の与え方が難しいのです。 エドウィンロックという研究者が、 《人はどのような目標を与えたときに、最大の成果を出すのか》という研究を行いました。 結果、一つの答えが導き出されましたが。それは「できるかできないか、ギリギリの線」で目標を提示したときでした。 つまり、易しすぎても、難しすぎてもダメ。 そして私自身がよく社内で言っているのが「逃げ場をなくす」ということ。 兼務で業務に取り組んだり、曖昧な目標設定は格好の逃げ場となりますので、 なくすことが大切です。 そして、追加してお伝えしたのが、あまりに当たり前のことで見落とされがちですが、 部下に適切な機会を与えるためにいちばん大切なことは、部下一人ひとりをよく見るということです。 人によって「できるかできないかギリギリの線」や「逃げ場」は大きく違います。 年齢や部署が一緒でも、「ギリギリの線」は千差万別。 ここを一緒くたに共通の目標を設定してしまってはいけません。 部下の成長と成果につながるような適切な機会を与えるためには、一人ひとりの能力、性格を見極めなくてはなりません。 そのためには査定前とか、目標設定時期だけ話をするのでは情報が不足してしまいます。 部下を連続的にずっと見続けていくこと。これが上司として非常に大きな役割となるわけです。 あたりまえのような話ですが、悩むのであれば、何をするにしても、ここをやりきってから。 まずは「機会 → 支援 → 評価 → 承認 → 報酬」のサイクルをみなさんもぜひ振り返ってみてください。

synergy-admin

惚れさせねばならぬものよ

昔から日本史は好きだったので、よく勉強していました。 しかし、日本史のテストはとても悪く、 センター試験でも政治経済の方が良かったのでそちらを利用したのを覚えています。 最近、歴史の中で特に戦国武将の言葉を見るようにしています。 歴史を見れば普遍的なことも多く見えてきます。 先日読んだ言葉は徳川家康が書いたとされている言葉を紹介いたします。 「大将の戒め」 大将というものは 敬われているようで その実家来に 絶えず落ち度を探られているものだ 恐れられているようで侮られ 親しまれているようで疎んじられ 大将というものは 絶えず勉強せねばならぬし 礼儀もわきまえねばならぬ よい家来を持とうと思うなら わが食を減らしても 家来にひもじい思いをさせてはならぬ 自分一人では何もできぬ これが三十年間つくづく 思い知らされた家康が経験ぞ 家来というものは 禄でつないではならず 機嫌をとってはならず 遠ざけてはならず 近づけてはならず 怒らせてはならず 油断させてはならぬものだ 「では どうすればよいので」 家来はな 惚れさせねばならぬものよ これは経営者だけではなく、上司にも当てはまる言葉です。 特に仕事が順調で地位や権力があるときほど、権力を持ったときの驕りには注意しなければなりません。 権力の強さを忘れることができる大将の戒め、人の上に立つ人は知っていて損はありません。 仕事中に不平、不満、文句、注文ばかりいっている人もいます。 日頃から周囲の人に細かい心づかいをしていないと、 仕事で苦しい状況になったときに、誰も助けてくれません。 仕事は命令だけではうまくいかないものです。 上の立場の人が一生懸命働こうとする姿勢、態度、言葉、覚悟を伝えなければなりません。 他の人が気の毒に思うほど、一生懸命働こうとする心が伝わることで、 なんとか力になって助けてあげたいと思ってくれることがあります。 その助け合いから信頼や絆が生まれ、 そのうち周囲の人たちが自然についてきてくれるようになります。 人は権力を持つと心理学的にも勘違いを起こしてしまうようです。 やはり経営者や人の上に立つ人は 常に勉強し、驕ること無く、謙虚の姿勢で部下や取引先に 接しないと惚れてもらえないのです。 人は感情的な生き物です。 お客様は営業マンまたは会社を好きか嫌いかで購入を決めます。 社員は社長や上司、会社を好きか嫌いかで「この人のために」という思いで働きます。 学生は経営者や新卒担当者の好きか嫌いかで内定を決めます。 「惚れさせねばならぬものよ」 本当に深い言葉であり、そもそも自分自身がその仕事を好きで楽しくやっていれば そういう楽しく仕事をしている人に人は惚れるのではないかと思います。 愚痴などの不平・不満を言えば言うほど周りの人はその人に惚れないのではないかと思います。

小濱亮介

好きを語るのは難しい

とてもラッキーなことに、あなたには大好きな彼か彼女がいるとしましょう。 あなたは、相手のどこが好きなのか、明確に語ることができるでしょうか。 「優しいところ」「料理が上手」「子供好き」いろいろな要素を並べることによって、 相手の良いところを語ることはカンタンです。 ではあなたは優しくて、料理がうまくて、子供が好きな人であれば、 どういった人でも付き合えるのでしょうか。 当然、そうではないはずです。 あなたが大好きな相手は、確かに優しく、料理がうまく、子供好きかもしれませんが、 それはその人の情報の一部でしかありません。 あなたがつきあいたいのはそういう条件を兼ね備えた人ではなく、 「私が好きになった人」であるはずです。 大好きな人が仮に料理が下手くそだとしても、 あなたはもっと他に相手の良いところを見つけるでしょう。 こういう条件だから好きになったということではなく、好きになった人はこういう良いところがあるよね。 というのが正しい表現ではないでしょうか。 好きになってしまえば、良いところはいくらでも見つかるものです。 しかし、あなたは相手が誰でも好きになるわけではありません。 やはりあなたには、好きになる相手とならない相手がいるはずです。 では、その違いは何なのでしょう。 実はそれを明確に語るのは、想像しているよりもずっと難しいものです。 こういう人は好きではない。 こういう人とは付き合いたくない。 そういったネガティブなポイントを整理することは決して難しいものではありません。 あのお店に行かない理由。 辛いものが苦手で…。と選択するのは簡単です。 服に匂いがつくから、タバコ吸う人とは旅行には行きたくないんです。 こういったものであれば、明確に判断もできるし、話もできる。 でも、反対に、このレストランが好きな理由とか、 この人と一緒にいたい理由みたいなものは、一言で表現するのはとても難しいものです。 それは、断片的な条件ではなく、 いろんなものが複合的に入り混じって形作られているからです。 嫌いになるのは、たった1つの明確な理由があるだけで十分です。 しかし、1つの条件だけで、人を好きになることは、ほとんどない。 犬をイジメていたら、その人のことを嫌いになるには十分です。 でも、犬が大好きだからという理由だけでは、付き合ったりはしません。 選ばない理由を語ることは簡単ですが 選ぶ理由を明確に語ることは簡単ではないのです。 では、選ぶ理由が語れないと何か問題はあるのでしょうか。 正直、恋愛においてはさほど問題はありません。 理由などなくても好きだという事実が何よりも重要なので… ですが、ビジネスにおいては、事情が変わります。 顧客自身が選んだ理由を明確に語ってくれないと、口コミにならないわけです。 「あそこの会社、いい感じだよ!」「あなたがそう言うなら、仕事頼んでみようかな?」と行動してくれればそれでも良いのです。 でも、実際に何が良いのかがわからない…。違いがよくわからない…。結局途中で発注をやめてしまった。 なんていうこともあるでしょう。 口コミというのは、「自分がそこで買う理由」をきちんと伝えてくれることが重要です。 「仕事が早いんだよね〜」「仕事が丁寧なんだよね」 「知識が豊富で、仕事を任せておけば良いので安心なんだよね」 こんな感じで、相手が選別できるような情報を口コミでしてもらう。 これが口コミの本質だと言えます。 小さな会社は”顧客にどのように語ってほしいのか” 自分たちが決めていかないといけないわけです。 ここが曖昧なまま、良さそうなものを羅列していくことで、 顧客が言葉にできない「なんとなく、いい」を作り込んでしまうもの。 「なんとなく、いい」は、決して悪くないのですが、「言葉にできる、良さ」を持たない限り、 顧客が口コミしてくれる可能性は極端に低くなるわけです。 口コミ・紹介は、経営資源が乏しい中小企業にとっては、とても重要です。 自社を、どう紹介して欲しいのか。 言葉にする努力は、本当に欠かせません。

synergy-admin

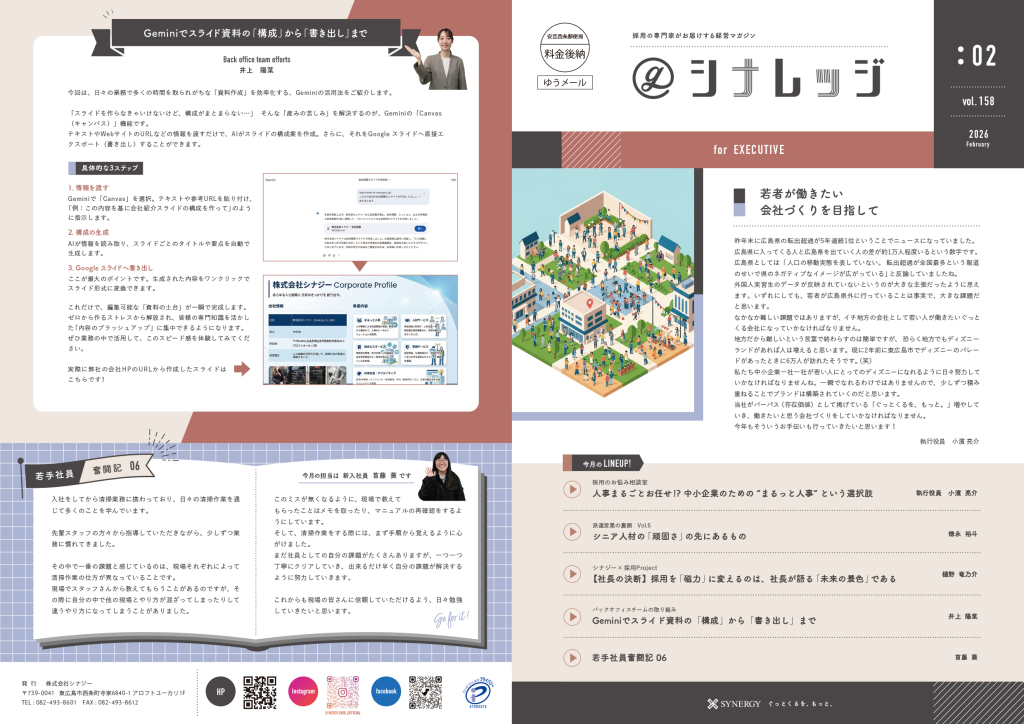

緊急企画!ウェブ合同企業説明会3月12日に開催決定!

今、日本は新型コロナウイルス感染症広がりにより大規模なイベントなどが開催できない状況です。 その影響を大きく受けているうちのひとつが、2021年卒業予定の学生と採用を予定している企業です。 全国から参加者が集まるイベントの延期または中止が相次ぎ、 さらには学内で開催される予定だった合同企業説明会まで中止になっています。 弊社でも就職活動支援を行っている学生から多くの就活に対する不安を耳にしており、 なにかできることはないかと考え、【HIROSHIMA Web EXPO 2021】を開催する運びとなりました。 本イベントでは【Zoom】というWeb会議システムを活用し、 学生が気になる企業の企業説明を聞くことができるよう準備を進めています。 システムの関係上、ご参加いただける学生数に限りがございます。 ご興味がある対象学生の方はお早めにお申し込みをお願い致します! イベント情報はこちら

synergy-admin

雇用の流動性が高まる可能性

”終身雇用”や”1社勤め”という言葉が本当に薄くなってきたように感じています。 2020年はそれが顕著に現れてくるのではないでしょうか。 世の中の流れは副業推進など時代は変わろうとしています。 よく30年スパンで、市場が大きく変わるということを耳にします。 1990年にバブルがはじけ、そこから30年が経とうとしているのです。 就職というのは職に就くと書きますが、今まではどちらかというと就社のほうがとても近いと思っています。 職に就くのではなく会社に就くという考えです。 終身雇用もそのような考えから言われていました。 日本の給与は職能給から職務給に変わっていっています。 よく勘違いされるのが職能給の「能力」とは自身のスキルというわけではないということです。 「能力」=「長く続ける」という意味を示しています。 長く続けることがその人の能力だということ。 職務給は違います。 業務の難しい、簡単で給料が決まっていくという考え方です。 いわゆる欧米型(ジョブ型)と言われることもあります。 同一労働同一賃金の考えはまさにその流れなのだと思います。 もちろん一気に変わるというのは難しいかもしれませんが 日本はその方向に舵を切っています。 働く人達もちょっとずつ気づいていっています。 スマートフォンがこれだけ普及していて、たくさんの情報がある中で必ず気づくと思います。 そうすると雇用の流動性が高まる確率は非常に高いと思います。 ---------------------------------------------------------------------------------------- 転職が当たり前のようになっていきます。 大企業ほど中途採用には世間体を非常に気にするので比較消極的ですが、 以前に比べると積極的に活動をしております。 トヨタ自動車は2019年度は中途採用の比率を3割まで引き上げ、 最終的には5割にする方針を明らかにしています。 新卒一括採用にこだわっていると組織も運営できなくなるということです。 また政府が雇用制度改革の一環として、 企業に対して中途使用の比率を公表するように義務付ける方針を固めました。 どんどんこの市場がオープンになっていくことでしょう。 転職を少しでも考えている人は「転職ってよくないもの」というマインドが少しあったとして、 こういった情報に触れることで一歩を踏み出す可能性があります。 新卒も中途採用も受け入れる体制を少しでも構築するように企業も努めなければなりません。 そして、去っていくということも覚悟しながら定着する仕組みをちゃんと作っていかなければならないのです。

synergy-admin

エピソードを共有する

”社員と思いを共有する。” ”同じビジョンのもとに行動する。” 言うのは簡単ですが、実際にやるのは想像以上に難しいものです。 社員にも社長やリーダーの思いに共感し、 自分でも実行してみようという意思はあります。 しかし、実際に何をやればいいのか想像がついていない。 そこまでは振り切る自信がない。 目の前にやらなければならないことがたくさんある。 そういった理由で行動できていないことが多いわけです。 社長やリーダーの思いが市場に伝わらない最大の理由は、 社員の行動が変わらないことが原因です。 その最大の理由は、社長やリーダーの「思い」に魅力がないこと。 その次の理由は、それが「言葉」として整理されていないこと。 そして最後は、それが市場に対して、明確に「宣言」されていないことです。 魅力的なビジョン・明確な言葉の2つくらいあれば、 ビジョンの共有は十分だと思うかもしれません。 しかし、実際にはこれだけで組織が変わることはありません。 というよりも、社員の行動が変わらないのです。 私達がビジョン共有を目的にしてお客さんから仕事を受けるときには、 必ずエピソードを共有します。 お客さんに怒鳴られた話とか、夜中に呼び出されて大変だったとか、納期の問題で1ヶ月くらい家にさえ帰れなかったとか。 カッコいい話ばかりではありません。 その出来事の背景には「お客さんへの思い」とか「納期へのこだわり」とか 「絶対に妥協できないという気持ち」などが隠されています。 それは決して華やかな話しや歴史を変えるような出来事ではないのですが、 そういったエピソードには、本当に大切にすべき思いが込められていたりします。 若い社員にはただ、「ウチは技術を大切にしてたのだよ」とか 「納期を守り続きてきたから今があるのだ」と言われても、正直ピンとこない。 何を大切にしてきたということは、何かを犠牲にしてきたという歴史です。 やってきたこと、やってこなかったこと。 なぜこの仕事を受けて、あの仕事は受けなかったのか。 そこに今まで大切にしてきたこだわりや思いが詰まっていたりします。 言葉にして明確にするとともに、ちょっとしたエピソードをまとめておくことで、 なぜそれが大切なのかを社員と共有する大切なツールになっていきます。 社員からすれば、社長の昔話はたいてい古臭く、聞くのさえ面倒なもの。 でも、この価値観を大切にしているのだ、という会社の思いに直結しているエピソードを言葉にしてまとめておくと、社員も理解して、 行動を変えやすくなります。 何にこだわっているのかを伝えるためのエピソードを、ぜひ集めて、言葉にしてみてください。

広報シナジー

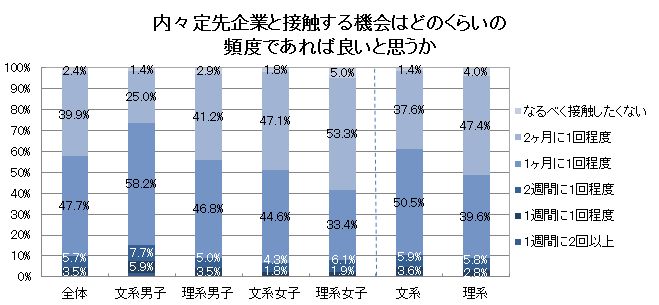

内定者フォローで間違いやすいところ

昨年はリクルートの内定辞退の予測するデータを販売していたとして とても大きなニュースになりました。 それくらい内定者が辞退することの損失は大きいのだと思います。 おそらく内定辞退でテンションの下がる経験は人事を担当される方は誰しもご経験があるのではないかと思います。 学生は内々定企業とどれくらい接触したいかというアンケートデータが出ていました。 一番多いのが1ヶ月に一回程度47.7%、次に2ヶ月に二回程度39.9%というデータが出ています。 出展:マイナビサポネット 約9割近い方が2ヶ月に1~2回の接触したいと思っているそうです。 ではなぜ学生は企業と接触したいのでしょうか。 それは「不安」だからです。 様々な学生と話をしますが、決まったあとに本当にその企業で大丈夫なのか。 自分は合っているのか。というような悩みが出てきます。 Amazonのカートに入れて決済までに悩むのと同じ心理ですね。 ただ接点を持てばよいかというとそういうわけではありません。 ご飯を食べに行けば良いという話でもありません。 出展:マイナビサポネット 私もよく内定者フォローをしているのだが徐々に参加されなくなるという話を聞きます。 大体が月に一回の食事会をしています。 接触はしないといけないのですが、ただ単純に接触すれば良いというものではありません。 学生はわがままなのです(笑) 出典:マイナビサポネット 内定者がなにを求めているのか、必要にしているのかをちゃんと把握して それを実行しなければならないのです。 そこを履き違えると内定辞退は増えていきます。 学生は不安なのでその安心がほしいのです。 不安感を増幅させてしまうかもしれません。 学生がなにを求めているのか。何を必要としているのか。 企業としてなにを必要としているのか。 そこを合わせる場でもあるのです。 私が経験から言えるのは即戦力化を考えることです。 よく入社してから教育して育てるというお話も聞きます。 私も社内でも反発など「忙しいのに入ってからで良いじゃないか」というような声を聞きました。 しかし、内定者は社内の人と人間関係を作りたいという思いや社会に出たら活躍したいという考えを持っているので、 インターンシップという形でちゃんと接点を作りながら育てたほうが良いでのです。 そうやって会社に慣れさせるというのは食事の場だけでなく、 一緒に仕事をすることでちゃんと関係性を築くことが必要なのです。

synergy-admin

未来予測

平成が終わって 令和が始まりました。 残念ながらこのまま行くと 日本に明るい未来は やって来ないようです。 こんな予想はハズれたほうが いいに決まっていますが 著名な人たちがいろいろな シミュレーションをしてみても、 日本経済が悪くなる以外の 方向性は見えないといいます。 それでも、 やはり未来予測は 簡単ではないようです。 想像を超える技術革新が 何をどう変えていくのか。 それらを見通していくのは 大変難しい作業だといいます。 最近は、色々な方からの 相談にのることが増えました。 「漠然と会社の未来をどうしたいか ということが今ひとつ固まらない」 「複雑な時代だからこそ 何が成功するかなんて わからないじゃないですか。」 そう思っている経営者は 意外と多いようです。 多くの人は「未来予測は難しい」 といいますが、本当にそうなのでしょうか。 実は、 短期的な予測よりも 長期的な未来予測の方が随分と簡単です。 短期的に見れば、ある取り組みが 成功するか、失敗するかは 偶然性に影響を受けてしまいます。 長期的に考えた場合、その取り組みが 「本質的に必要なこと」であれば 取り組んだ期間が長ければ長いほど 上手くいく確率は上がります。 今日、歯磨きをしなくても 明日、歯が一本もなくなる なんてことはありませんし 毎月、歯医者で予防治療に通い 定期的に指導を受けたからといって 短期間で大きな変化があるわけでは ありません。 しかし、長い期間で見れば とても予測は簡単になります。 40年後もどうやったら 自分の健康な歯で生活できるか と考えた場合 現時点で本質的にやるべきことは 丁寧な歯磨きと、予防治療に通う ということになるわけです。 まず、1つ目が 「今、自分達が何をやりたいのか。 どうなりたいのか」を、明確にする。 そして、2つ目が やりたいことに向けて 情報を整理し、アイデアを加味し、 自分たちが必要としているものを具現化する。 やるべきことを考え、 やるべきことを、実行する。 ということ。 とても当たり前なのですが 私たちが本質的にやるべきことを、 やり続けているかどうか。 その延長線で考えれば 未来予測は意外と簡単なものです。 わかってないな。 忙しくて、本質的にやるべきことを やり続けることができないのだよ。 そういった声が 聞こえてきそうですが、 人は自分が何を望んでいるのか、 何を欲しているのか、 自分が分かっていない場合 とても多いものです。 だから、 自分にむけて どんな課題を抱えているのか。 何を解決したいのか。 徹底的に聞いてあげないといけません。 「私が求めていたのはこれだったのか」 と、自分に気づかせてあげる。 ここを真剣に考えていないと 無尽蔵にある、 できるなら、やらないよりは やったらいいことに振り回されて 時間がなくなるわけです。 自分たちの理想の未来は、 しつこいくらい自分に問いかける。 考えないといけないけれども、時間がない。 考えているけれども、未来像がまとまらない。 自分の役割は そういう時に、一緒に考える仕事。 自社の強みは何か。 売るべき商品は何か。 どういう人材を採用すべきか。 どうやって販売するのか。 考えないといけないけれども、時間がない。 考えているけれども、いいアイデアが浮かばない。 自分の役割は そういう時に、一緒に考える仕事。 明確に言葉にはできないが、何となく感じている課題感。 心のどこかで欲している渇望感。 それにピタリと当てはまる言葉を準備する。 みんな、忙しくて 自分自身のことを 自分のやるべきことを 真剣に考える時間を取れていないわけです。 自分でも気がついていない、自分自身の本質。 そこに辿り着くことが出来れば、 人生はかなり成功に近づいたと言えるのではないでしょうか。 ここが長期的な未来予測の方が 随分と簡単だと考える理由なのです。

広報シナジー

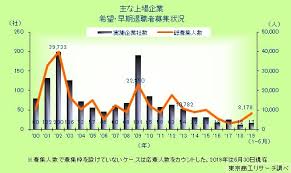

早期離職者を募って向かう先

2019年上半期の早期退職募集人数が発表されました。 1月から6月での募集人数は8,178人で早期退職の募集が出たそうです。 1年間を見ると余裕で1万人は超えていますね。 2018年の早期退職募集人数は年間で4,000人程度でした。 2019年の上半期は2018年の年間募集人数の2倍近い人数です。 資料:東京商工リサーチ 一番多かったのが富士通の2,800名で、業種別に見ると業績不振の電気機器の会社が目立ちます。 年齢で言うと45歳〜50歳以上の役職者以外の人が対象になっています。 定年を伸ばそうと言われているこの時代に、相反している気がしますね。 2020年はさらに加速していくのではないかと予測されています。 一方で新卒採用などの若手採用は止めないようです。 少子高齢化問題とは逆の方向ですよね。 これからの経営戦略において《どう舵を切るのか》というポイントが出てくると思います。 大手企業はどんどん若い人たちを囲い込み 45歳以上の人たちは放出していく。 採用難はしばらくは続くと言われている中、都心では仕事がなく彷徨っている人がいるかもしれません。 地元に帰ろうにも家を買ってしまっていて、出れない。 起業しようと思うがその勇気がない。 いろんな人が出てくるのではないかと思います。 逆に本当に優秀な層はこの背景をしっかりと理解しているため 大手企業に1〜2年勤めてスタートアップ企業に転職することも多くなってくるでしょう。 様々な選択肢がある中、方向性を決めなければいけません。 もちろん今まで通りには行かないでしょう。 IT、RPA、AIは自分たちの知らないところで大きく変化しています。 どんな会社にして、どういう目的で会社経営をしていくのか しっかり考えて実行していかなければならないのです。 なんとなくうまくいっていたことがそうではなくなると思っています。 社員、お客様、関わる協力会社がいる限り、事業やサービスを止めてはいけません。 止まらないようにちゃんと学び続けて、 しっかりと足元を見ながら上を見上げ、理想とする会社経営の実現を目指していかなければならないのです。

synergy-admin

『中田敦彦のYOUTUBE大学』が注目される理由

オリエンタルラジオの 中田敦彦氏。 彼がいま、すごい記録を 叩き出しています。 彼が今年4月に立ち上げた ユーチューブのチャンネル 「中田敦彦のYouTube大学」は 開始後わずか1カ月で登録者数25万人を記録。 その後もぐんぐんと数字を伸ばし 間もなく60万人にも届きそうな勢い。 “教育系YouTuber”として注目され 再生回数は、1本、 70万回という驚異的な再生回数です。 そのジャンルは、 歴史、政治、経済、 テクノロジーなど幅広く チャンネル登録者数が 驚く速度で増加して注目されています。 では、なぜYouTubeでそこまでの 再生がされるのでしょうか。 勉強になる。 わかりやすい。 タメになる。 色々言われていますし そのどれもが大切な 要素だといえます。 ただ、それ以上に重要なことは 「おもしろい」ということ。 どれほど勉強になっても どれほどタメになっても どれほどわかりやすくても 面白くないと、 再生回数は伸びません。 面白くないと、 わざわざ 「見よう!」という気にならない。 これは、YouTubeに限らず どれほど勉強になっても どれほどタメになっても どれほどわかりやすくても どこかに、 おもしろさ、楽しさがないと 窮屈になってしまう生き物です。 楽しさ、おもしろさは 現代社会においても高い価値です。 私たちはこのような高い価値を どう生み出すかを真剣に考えないといけません。

広報シナジー