ALL

2019年

今の仕事を選んだ理由とは?

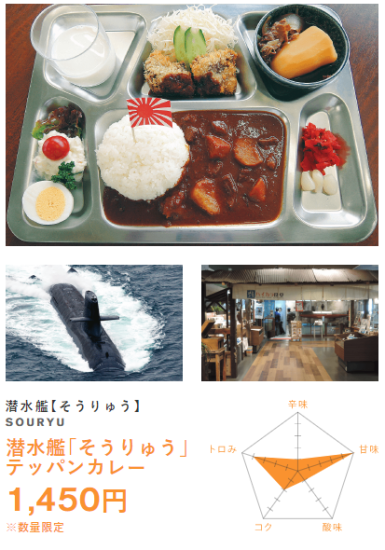

久々に帰った地元でも、 カレーを食べた後藤です。 私の地元、呉では「海自カレー」が じわじわと広まっているようです。 海自カレーとは、 海上自衛隊・呉基地に所属する 艦艇等で提供されているカレーを、 呉市内の飲食店で食べることができる という取り組みです。 いいですね、 限られた人しか食べられないという プレミア感の漂うカレー・・・ ロマンがあります。 そんなことを語りながら、 今回食べたのは普通のカレーでした! 二日酔いの胃袋にカレー、最高でした。 さて、今回から知人・友人・同僚に聞いた ある質問への回答をもとに 仕事というものについて考えていきます。 その質問は なぜ今の仕事を選んだのか? です。 全何回になるかは未定ですが、 ネタ切れになるまで 突っ走っていきます。 とはいえ、 いきなり身内の繊細な話を晒す というのも心が痛い。 お決まりの流れではありますが、 私が今の仕事を選んだいきさつを お話します。 そもそも私の仕事は、 お仕事を探している人と 働いてくれる人を探している企業との 橋渡しだと思っています。 その他、色々な業務はありますが、 今回はさらっと流させてください。 私がこの仕事を始めたのは、学校を卒業して 当社シナジーに入社してからです。 ですが、当時のことを思い返すと 今の仕事がしたいからシナジーに 入ったわけではありませんでした。 就職活動を始めた時、 考えていたことは 「とにかく就職したい!」 「親のすねをかじりたくない!」 ということでした。 自分の強みを活かせる職場を探すとか 色々な人との出会いを楽しむとか そんな前向きな気持ちで 取り組んではいませんでした。 ふり返ってみると、もったいないですね・・・ 不安な気持ちをごまかすために、 様々な業界の選考に臨みました。 思い出せるものだけでも 教育・出版・製造・介護・不動産・飲食など 多様な企業の説明を聞き 選考を受けてはみましたが、 気持ちは固まりませんでした。 就職活動を始めて3か月ほど、 迷走し続けて出会ったのが シナジーでした。 今の上司、月曜日を担当している 小濱さんの説明を聞き、 説明会で副社長の樽本さんをいじる 杉原さんを目撃し・・・ その後は割愛しますが、 内定の連絡をもらいました。 ですが、シナジーで働きたいと 本気で思ったのは、その後のことでした。 内定者として社内イベントに参加し 社員の人たちと関わって初めて、 「ここで働きたい!」と思いました。 たしかに、人材サービスという業界に 興味は持っていました。 でも絶対に人材サービスでないと いけない理由はありませんでした。 つまり私は仕事の内容でなく、 シナジーという「場」を選ぶことで 今の仕事を選ぶことになったのです。 私の個人的な考え方ですが、 仕事の選び方に良いも悪いも ないと思います。 ただどんな選び方であっても、 「自分で決めた」ということが その後の仕事の向き合い方を 左右するのではないでしょうか。 次回は、カリスマ〇〇〇に聞いたお話をご紹介します。 それではまた来週に!

後藤真紀子

ムズかしさと通説によるハードル

皆さん、お酒は飲みますか? 一概にお酒と言っても、ビールやウイスキー、日本酒、焼酎、スピリッツなど様々です。 僕は家では専ら日本酒です。ただし毎晩飲むのは肝臓にもお財布にも良くないので、基本は金土のみ。 入社と同時に始めた“ちょこっと計画”として、僕が飲んだ日本酒を後ほど紹介いたします。 さて、日本酒は今、”Japanese SAKE”、”Rice wine”として、世界からも高い評価を受けています。しかし、日本の食卓に根付いているとは言えません。 なぜか、その原因は大きく二つです。 ①正直何言ってるかわかんない。 これには、「造り」が関係しています。 純米、吟醸、生酒、山廃、あらばしり、無濾過、中汲み、ひやおろし、、、こうした造り方の名前が組み合わさり、瓶のラベルに記されています。 一つひとつ解説していくと文がダレるので、1番の明確な違いである“純米↔︎本醸造”についてのみ、ここで触れたいと思います。 純米酒は字の通り、米と米麹のみで造られた日本酒です。お米そのものの甘味や旨味が出やすいと言われる造り方です。 一方で本醸造酒は、米、米麹とともに醸造アルコールを用いて造る日本酒です。こちらはスッキリとした味わいとなり、アルコールの香りが立つのが特徴です。 「純米=味」なら、「本醸造=香り」というと、わかりやすいですね。 ②通説が多い。 「日本酒は酔いやすい。」「辛口こそ日本酒。」なんて、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。 しかしこれは全くの根拠がないのです。特に二つ目のは、身をもって実感したことがあります。 まず、「日本酒は酔いやすい。」ですが、基本的にお酒のほとんどのアルコール成分は、エチルアルコールです。 これは日本酒に限った話ではありません。なので、「日本酒だから」酔いやすいのではないのです。むしろ、飲みやすいぶんお酒が進んでしまい、気がついたら酔うまで飲んでいた、という方が正しいのかもしれません。 そして、「辛口こそ日本酒。」なはずがありません。本当にそうであれば、「原酒」や「無濾過」といった造り方は淘汰されてしまっているはずです。辛さが尖りすぎると旨味を感じられないなんてこともあったので、実感値的にも、辛口が全てではないように思います。 科学技術も日々発展しており、日本酒のレベルも近年格段に上がってきていると言われています。昔の「酔うための日本酒」ではなく、「嗜好品としての日本酒」が、更に世の中の人気を博してほしいなと願うばかりです。 一月一酒 「一月一酒」とは、Facebookの文にもあった“ちょこっと企画”のことです! ここからは、僕がこの三ヶ月で飲んだお酒をかる〜くご紹介します。 コチラです!! 左から、城陽、天寶一、鳩政宗 【城陽】純米吟醸 こちらは、京都「城陽酒造」のお酒です。 無濾過で瓶詰めされているため、強い香りが特徴です。開栓して一口目は若干微発泡にも感じたお酒です。 【天寶一】夏潤ラベル 純米酒 広島県福山市「(株)天寶一」のお酒で、広島ではお馴染みではないでしょうか。ただし夏限定ラベルとあってか、日本酒度+8と少し高く、でも辛すぎずに飲みやすかったのが印象的です。 【鳩政宗】Crystal of Snow 特別純米酒 青森県「鳩政宗(株)」のお酒です。こちらはラベル買い。純米酒ですが日本酒度が低く、少し吟醸に近い印象です。特徴としては、酵母に白麹が使用されており、これによって酸味がさらに引き立てられていると言われています。 今から九ヶ月後、シナジーで二年目を迎える頃には、空き瓶を嬉しげに12本並べているのかな〜なんて考えると、ワクワクしてきますね。 目指すは全国制覇!!! 皆さんのおススメの日本酒、ご紹介をお待ちしております🍶

藤原 幹雄

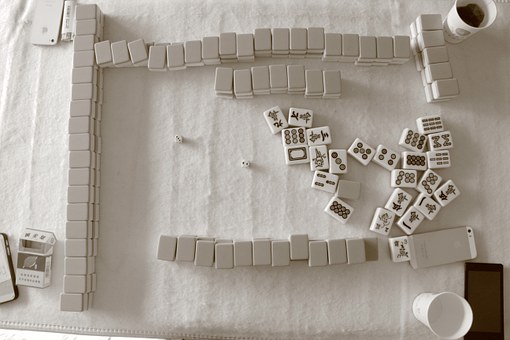

何のため?

今日はおはマンデーですね。 先週一週間は体調が倦怠感と咳で体調がすぐれませんでした。。 体調管理は本当に大事ですね。 さて、1年生の中田が麻雀の「何切る?」に対して地味に考え 外れていることにショックを受けています。 普段は3人打ちしかしないので、4人うちのやり方がわからないと言い聞かせています。 麻雀も好きですが、将棋も好きだったりします。 将棋は小学校3年生の頃から6年生の頃まではまっていました。 小学校には自由時間しか板を出して、将棋ができなかったので ノートに書いて友達と行っていたことを思い出します。 夏休みは友達のおじいちゃんのところにいき毎日将棋を打っていました。 中学に上がり社会人になるまでほとんど将棋は行っていなかったのですが スマホが出てきて手軽にオンラインの将棋ができるのでちょくちょくと打っています。 小学校の頃は漠然と相手のミスをついてそこから攻め上がるという戦法を取っていた気がします。 大人になって将棋を打つと全然考え方が違っていて そのミスを誘導するためにはどう打つのかということを考えるようになりました。 大人になって初めて気づきました。 将棋って深いなぁと・・・ 上手な人を見るとそれをうまく誘導します。 そしてさらに上手な人はそれを上手にかわして攻めます。 アプリだと10分間と限られた時間なので、その思考が追いつきません。。 ※僕のアプリの記録です。なかなか2級以上に上がることができません・・ 何のためにその一手を打ったのか。 ここを考えるととても面白くなります。 それを考えれば考えるほど面白いのです。 経営に置いてもこの「何のため?」が重要です。 先日、私が所属する中小企業家同友会青年部で白井部会長が言っていました。 「なんのために?」が重要だと。(白井さんの130キロの体重の時の写真の方が印象的でしたが・・・) ※右側が株式会社サンライズタイヤの白井社長です(笑) 左側は株式会社NIIZAWAの新沢社長です。 新沢社長のお話は来週に書きます。 本当にそうだなぁと思いました。 忙しすぎるとそれを忘れがちになります。 そして忙しいと安心してしまうので、それを考えずに仕事をしてしまっていることもあると思います。 経営でいうと全てミッションに繋がるのではないかと思います。 私たちはミッションと呼んでいますが、一般的には経営理念や社是のように呼ばれてたりします。 会社の存在価値です。 社会から担っている使命と言えます。 なんのために経営をしていますか?と聞かれたらなんて答えるでしょうか。 それがミッションとずれていたら、そこはちゃんと理念を深く理解して、発さなければなりません。 何かを始めようと考えたときにそれはミッションを成し遂げるためになっているか。 そうやって確かめるものにもなると思います。 弊社は「あらゆる人と組織に元気のきっかけを創り出す」というミッションを掲げています。 ブランドメッセージでは「ぐっとくる会社を、もっと。」を掲げて事業を行っています。 私たちは元気になるきっかけを創り出すことを社会から担っています。 なんのためを単語にすると次のように考えることができます。 なんのために=目的 なにかをする=手段 目的を達成するためにいろんな手段で目標を立てて、事業を行っていくのです。 手段が目的化してるのを本当によく見ます。 人にお願いするときも「なんのため?」ということを伝える必要があります。 例えば、「経費の数字をエクセルにまとめておいて」と言ったとします。 出してくる資料は、使った経費の金額とその詳細だけを集計したもので終わるかもしれません。 貰った後に、「いや、科目ごとに分類して欲しかったなぁ」とかもあるかもしれません。 先ほどの指示を「来年の予算を決めるために、経費をまとめてくれる?」というと来年の予算のためなのでその人がそれ用に考えて、出てくる資料の質も変わってくるかもしれません。 自戒の念も込めて、「なんのために」それを行うのか。目の前の仕事でも経営の進め方でもとても重要になってきます。 皆さんは「なんのため?」を意識できていますか? ◎7月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野体験セミナー:社長の基本 @7/8[広島] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/186568/ ★経営の12分野:ブランディング @7/24[広島],7/25[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/181094/ ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/176146/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

不完全が価値(勝ち)になる!?

皆さん、こんにちは!! 毎週日曜日を担当させていただいておりますひのりゅうです( ̄▽ ̄) 6月も最終日となりましたが、 広島県もようやく梅雨入りしジメジメとした日々が続いております。 梅雨入りし、湿度が高くなったので除湿して就寝したところ 乾燥のためかノドがやられ、風邪を引いてしまいました…笑 皆さんも除湿のやりすぎによる風邪には十分気をつけてください!!笑 さてさて、 そんなジメジメとした天気を吹き飛ばすグッときた出来事があったので 今日はその話をご紹介していきたいと思います!! ”古巣浜田市へ“ 先日の休日に用事があり、島根県浜田市へ行って参りました! 島根県浜田市は私の母校である島根県立大学があります。 ちょうどその時に島根県立大学の軽音楽部のライブがあったため、 用事ついでに軽音楽部のライブにもお邪魔させていただきました!! 大学時代軽音楽部には所属しておりませんでしたが、 友人が複数所属していたこともあり、大学時代から何度か 軽音楽部のライブを見に行っておりました。 今回見に行ったライブでも何度か見たことのある方々が 演奏を披露していました!! 基本的にはオリジナルではなく、コピーバンドが多いため、 自分が知っている曲もあり毎回楽しんで見させてもらっています。 もちろんプロではなく、アマチュアであるため ミスもあったり、実力的に劣る部分もあったりすると思います。 それでも見に行くのはなぜでしょうか? (ちなみにプロのバンドライブは1度も見に行ったことはありません!笑) ”不完全なものが価値になる“ アマチュアだからこその良さがあるためだと思います。 例えば、 前よりも上手くなっているという成長過程がみれたり、 プロより身近だからこそその人の背景や頑張りをみれたり、、 今回見に行った軽音楽部のライブには 大学時代からの知り合いも出演していましたが、 その知り合いが緊張しながら、間違えながらも 一生懸命やっている姿にはとても心をうたれました。 それは その人の今までの頑張りや、背景などの物語を 知っているからこそだと思います。 現在はそういうコトに対する価値が以前よりも高くなっている気がします。 例えば、 クラウドファンディングというサービスであったり、 showroomなどのネット配信サービスであったり。 クラウドファンディングの支援者の中には 純粋にリターン品がほしくて支援した人もいると思いますが、 ほとんどのユーザーや支援者が モノではなく、コトに対して価値を感じたからだと思います。 目に見えない、見えづらい価値。 今回の軽音楽部のライブを見に行き、 改めてそういう価値の素晴らしさに気づきました!! もちろん、 役に立つ、利用できるといったリターンを見込んだ 有用性のある価値も重要ではあると思いますが、 この人だからとか共感に対して応援してくれる 価値を感じてくれる人間になっていきたいものですね!! 弊社シナジーでも 「集めるのではなく、集まる」という言葉をよく言われます。 有用性と内面の価値の両方を磨いて、 自然と集まる魅力ある会社、ひのりゅうを目指していきます!! ちなみに、、、 “島根県立大学軽音楽部”とYouTubeで調べたら動画が出てきますので、 気になった方はぜひ見てみてください!! https://m.youtube.com/channel/UCujJrDfNcExJJIJ5HivPR1w/videos?disable_polymer=1 【田舎あるある】 “脅威の車保有率” 田舎では公共交通インフラが整っておりません。 バスが数時間に1本しかなかったり、電車が1時間に1本だったり。わら ちなみに僕の地元は 電車なし、路線バスは2時間に1本 でした。笑 そのため、基本的な移動手段は自家用車です。 1世帯1台は当たり前、複数台持つ家庭も珍しくありません。 ちなみに僕の実家は5台の車がありました 笑 自分も最近車を買ったので、 実家に住んでいたら車保有は6台になっていました。笑 それほど田舎にとっての車は必需品であり、必要不可欠なものです。 早く何らかのインフラが整ってくれることを願います。

樋野 竜乃介

感謝は疲労を吹き飛ばす!

原付で事故って相手からその場で10万円を貰い、そのお金を全て株で溶かした経験を持つ私、吉本が担当の土曜日がやってきました。6月も終わるかというこの時期にようやく梅雨らしい雨が降るようになりましたがみなさんいかがお過ごしでしょうか? 私は相変わらず休日は家でゴロゴロ過ごしています。たまには体を動かさないといけないと思いつつも、だらけてしまう自分をなんとかせねばと危機感を感じています。 さて今回の内容ですが私が最近仕事中にあったグッと来た出来事をお話ししようと思います。 現場での作業が一通り終わり、休憩している時にお客様が草むしりをしていました。草むしりは私の作業範囲外でしたが休憩中ということもあり暇だったので軽い気持ちで草むしりを手伝うと、ものすごく感謝され、お礼にお菓子とジュースをいただきました。 私としてはそこまで大したことはしてないように思っていましたが喜んでいただけて嬉しかったです。 この体験から、感謝されると疲れが吹き飛ぶのを改めて実感しました。 皆さんは仕事をしていてお客様の感謝の声を聞くことはあるでしょうか? 仕事によっては直接お客様の感謝の声を聞くことが難しい場合もあるかもしれません。 そういった時は感謝の言葉を見える仕組みを作りましょう。 例えば、お客様からの感謝の手紙を掲示板に貼ったり、お客様から直接お礼を言われたらそれを会社で共用したりと自分たちのしている仕事がどれだけの人に感謝されているかを認識できる仕組みを作ると仕事に対してのやりがいや、誇りと言ったものが出てくるのではないでしょうか? どうせ仕事するなら、自分のやっている仕事はこれだけ多くの人の役に立っているんだ!と自信を持てるといいですよね。 多くの人から感謝される会社づくりを目指しましょう! 以上で本日は終了です。読んでいただきありがとうございます。 来週こそはしっかり体を動かしてアクティブな休日を過ごします! また来週の土曜日にお会いしましょう。

広報シナジー

それでは彼は落とせない

みなさんこんにちは、 麻雀大好き中田です。 僕の麻雀講座も3回目を迎えましたが 未だ「一緒に麻雀打とう!」 という問い合わせをいただけていないのは 私の集客力不足でしょうか… 麻雀打てる方、熱く募集しております。 さて今回は【それでは彼は落とせない】 というタイトルでブログを書かせていただきます。 彼と書きましたが、 「彼女」に変換していただいても全く問題ございません。 メンズの皆様も最後までぜひお付き合いください。 先日、家でカレーうどんを食べながら 「ナイナイのお見合い大作戦!自衛隊の花嫁3時間SP」 という番組を見ていました。 この番組では、 女性との出会いに悩む独身男性と、 本気で結婚したい女性が集団でお見合いを行います。 男女それぞれの人生と感情が交錯し、 笑いあり、涙ありの真剣な恋愛バトルが 毎回話題となる番組です。(ザテレビジョンより) 個人的に、 イケメン爽やか男性を 女性があの手この手で 取り合うところを見るのが楽しいです。 (美女を男たちが取り合うところも面白いですが) 時代は変われど、 結婚というのは人生の大きな転換ですし 結婚を夢見る人も少なくはありません。 そんな人生がかかった勝負どきに見せる 本気さは見ていて感動すら覚えます。 そんな本気のアプローチの中で 1つ気になるものがありました。 それは、 「父親が元航空自衛隊だったから、 仕事への理解は誰よりもある」 というアピールをする女性です。 それを聞いた女性のターゲットの男性は 嬉しそうな表情をしていました。 またこの女性は父親が元航空自衛隊なので 戦闘機の話題でも盛り上がれます。 私はそれを見て、 この女性が有力候補第一位かなと思いました。 しかし、それは大きな間違いでした。 その女性は その後のアピールタイムでも 「父親が元航空自衛隊だから、 誰よりも理解があると思います」と 殊更にアピールしていました。 それに対して男性の反応はあまりよくありません。。。 営業経験のある方なら、 この女性のミスに 気づくことができると思います。 そう、別にこの男性は 「仕事の理解のある女性がいい」 と言っていない(思っていない)のです。 営業に置き換えれば そこにニーズはないのです。 私自身も、この女性と同様に 商品の良さを伝えることに必死になり 相手の気持ちを置き去りにした経験があるので やってしまう気持ちはわかります。 でも相手の気持ちや ニーズをきちんと聞かないことには 商品の良さを伝えきれません。 事実、この男性のハートを射止めた女性は 話をよく聞くタイプの女性でした。 男性の話を聞き、共感し 私ならこうできます。 こうしたいです。と 純粋に見事だなと思いました。 よく恋愛と営業は一緒だと言われますが まさにその通りですね。 一見ターゲットが求めていそうなことを 殊更にアピールしても ニーズがないのではどうしようもありません。 きちんとヒアリングして ニーズを把握した上で クロージングする 相手の気持ちを置き去りにせず 何に困っているのか どうしたいのか まずは真摯に受け止めることから始めようと 改めて思わされました。 【今週の何切る?】 先週の模範解答を発表したいと思います。 東一局 自分は西家 ドラは南 5順目でした。 この問題の選択肢としてあげられるのは ソーズの7 ピンズの4だと思います。 どちらもテンパイに必要な牌の枚数は19枚です。 2ソウ3ソウは両面待ちを崩すことになるのでないと思います。 3ピンを切ってしまうとテンパイになる牌が17枚になります。 では答えはどっちかと言いますと。 ピンズの4です。 ピンズの4を切ると、テンパイに必要な牌のうち どの牌が来ても 両面待ちになります。(加えていうと平和が必ずつきます) 1ソウ、4ソウ、6ソウ、2ピン、5ピン どれが来てもです。 対してソーズの7を切った場合 2ソウを引いた場合 3ピンを打つことになり 間4ソウ待ちになります。 ということでピンズの4を正解とします。 それでは今週の問題です。 今回はわかる人ならすぐわかる問題です。 何切ってテンパイを取るかの問題なので 特に状況の指定はありません。 それでは来週をお楽しみに!

広報シナジー

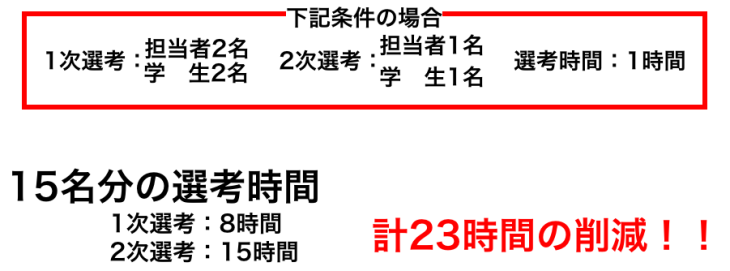

採用チャンスを広げるために

幼少期は家にアメフトのボールがあり、ちょっとしたパスなどができていた 徳永です。 皆さんは採用活動をする際に、 ・なるべく多くの応募者を集めて、その中から採用を決める(母集団形成法) ・自社に合う学生に企業側からアプローチし、求職者を採る(ダイレクトリクルーティング) どちらを行っていますか?? 弊社では、2017年よりダイレクトリクルーティングを強めていき、 今年はダイレクトリクルーティングでほぼ採用を行っています。 ダイレクトリクルーティングを行い、良かった点は ・人事担当者の業務削減 ・求職者の入社意欲を高めた状態での採用 ・ミスマッチが少ない などが挙げられます。 1つ目の《人事担当者の業務削減》に関して弊社では、 ダイレクトリクルーティング前:一次選考66名→三次選考40名 ダイレクトリクルーティング後:一次選考41名→三次選考40名 となっていました。 一次選考の人数が減ったにもかかわらず、 三次選考に進んだ人数に変化がありませんでした。 これは選考フローに入る段階で既に、 自社の採用要件を満たす求職者がほとんどであったことを指しています。 ダイレクトリクルーティングに移る前では、移った後に比べ、 学生15名分の選考・連絡時間の削減につながったことになります。 それだけではありません。 本ブログでは、企業視点で記事を書かせていただいているので、 《担当者の業務削減》と記載しましたが、《学生の就活時間削減》にもつながっています。 学生の就活にかけることができる時間は、非常に貴重であり有限です。 その中で、入社後にしっかりと自分が納得できる企業を探さねばならないのです。 学生視点でいうと、 入社後自分が満足できる企業を一つでも多く受ける必要があります。 なので、選考の最初で多くの企業が見る《考え方のマッチング》部分で不採用となる 数を減らせるというのはそれだけで学生のためになります。 ※少なくとも私はそう思っています。 2つ目の良かった点は、《求職者の入社意欲を高めた状態での内定》です。 入社意欲が高い状態での内定と低い状態での内定では、 大きな差があります。 それは、内定辞退です。 入社意欲の低い求職者に内定を出しても、内定辞退となることが目に見えています。 しかし、入社意欲の高い求職者は内定辞退をよほどのことがない限りしません。 では、どうやって入社意欲を高めるのか? 求職者との接点を多くもち、接触時間を多くするのです。 入社意欲が低い要因によくあるのが、 【入社後のイメージがわかない】というものです。 中途採用でもそうですが、違う業種への転職ではどうしてもイメージがわきません。 それどころか、間違った先入観や噂から内定辞退に繋がりかねません。 入社後のイメージというのは、同じ業種の企業でも社員によって違うことがあります。 しっかりと接点を多く持ち、入社後のイメージが湧くような工夫をする必要があります。 ダイレクトリクルーティングでは、母集団を削り選考時間を減らすことで、内定辞退の防止策に時間を費やすことができるのが大きなポイントです。 先程の弊社の結果でも、 ダイレクトリクルーティング前:一次選考66名→三次選考40名 ダイレクトリクルーティング後:一次選考41名→三次選考40名 と三次選考に移った求職者数は減少させることなく、工数を減らすことができています。 そのため、選考1回にかける時間も増やすことができ、選考辞退数も少なくすることができます。 3つ目は《ミスマッチが少ない》です。 求職者との接点回数・接触時間を増やすことができるので、相互理解も深まります。 なので、入社後のミスマッチをへらすことにも繋がります。 弊社の新卒採用で例を挙げますと、 ダイレクトリクルーティングを強め始めた2017年(18年卒)から採用したのは、6名で今の所退職者0名です。 まだまだ、今後どうなるかわかりませんが、今のところはミスマッチも無いのではないかと思っています。 【母集団形成法】【ダイレクトリクルーティング】 どちらが採用手法として良いのかどうか。 自社に向いているのかどうか把握し、今後の採用活動について考えるためにも 一度別の手法を取り入れてみるのも良いのかもしれません。 弊社の知見で良ければ、お話することも可能かと思いますので、 今後の採用活動について不安に思われることがございましたら、ぜひ一度ご連絡ください。 それでは、本日はこのあたりで失礼いたします(^^)

徳永裕斗

スゲイノウ人

カレー好きのみなさま、 おいしいカレーを食べていますか? これからの季節は、食中毒に要注意ですね。 来週に迫った健康診断に備えて、 カレーペースを抑えている後藤です。 体重計を持っていないので、 健康診断の問診票が手元に届くと 毎年のことながら落ち着きません・・・ さて先週は海老原嗣生さんの 『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』 という本を参考にブログを書きました。 その内容を私なりにとまとめると、 「夢にきちんと向き合い、挑戦して 次の夢を見つけていけばよい!」 というものです。 つまり、 生煮えの夢ほど厄介なものはない ということです。 そこで私の出した結論は・・・ 宙ぶらりんのままになっていた、 「図書館に関わる仕事がしたい」という夢を、 「ボランティアとして、まず図書館に関わる」 ことで一歩踏み出してことに決めました。 ですが先週のブログを書きながら、 浮かんだ疑問がありました。 それは、 「夢に挑戦できる場は、どこにあるのか」 というものです。 幸いなことに、 今回は夢=場所だったため 迷うことはありませんでした。 それでも、 一度浮かんだこの疑問は ブログを書き終わってからも モヤモヤと残り続けました。 なぜなら、 今の夢を何らかの形であきらめて、 次の夢に向かって挑戦していく それがクランボルツ理論だからです。 もしかすると、 次に見つける夢は 挑戦する場所を見つけることすら 難しいかもしれません。 そこで数日たって見つけた突破口は、 自社のホームページの中にありました。 それは、 スゲイノウ人プロダクシション ジャリーズ です! このサービスをひと言で表すと、 「すごい素人さん=スゲイノウ人」と 「世の中」をつなぐマッチングサービス といったところでしょうか。 つまりスゲイノウ人を発掘し、 プロデュースをして、 マネジメントまで行う、 それがジャリーズの仕事。 初めてこのサービスを聞いた時は 思わず笑っちゃいました。 あまりの出オチっぷりに。 そして、この画像見て爆笑しました。 口に何も入れてなくてよかった・・・ 身内ネタですみません。 ネーミングのせいでふざけていると 思われた方もいるかもしれません。 ですが、よくよく考えると ジャリーズに所属すれば 今の仕事を辞めることなく 夢に挑戦することができるのです。 いきなり今の仕事を辞めて、 夢に挑戦するなんてリスクが高すぎる! という方にぴったりです。 実際にジャリーズに所属している スゲイノウ人の一例を挙げると・・・ 「万年筆が好きすぎるSE」さん もし私が所属するとなると、 「カレーが好きすぎるキャリアアドバイザー」 とかですかね? この丸パクリ感、確実に怒られます。 ジャリーズについてもっと詳しく知りたい! 我こそはスゲイノウ人! という方はコチラまで↓ http://jallys-net.jp/ それでは、また来週

後藤真紀子

第六の味覚と健康

お昼ご飯はほぼ毎日お弁当、井垣です🍱 日々何を作ろうと考えている僕ですが、先日のクローズアップ現代+で興味深い特殊をしていたので少しご紹介です。 第六の味覚 皆さんは「脂肪味」をご存知でしょうか🍖 甘味、塩味、苦味、酸味、旨味に次ぐ第6の味覚です。 脂肪味は感じられる人、そうでない人がいて、感じられないと脳卒中や心臓病、糖尿病のリスクが高まると言われています。 味蕾は五味を伝える役割があると知られていますが、九州大学の研究グループが脂肪味を感じられる神経もあることを発見しました。 では、なぜ人の舌は脂肪味を感じるのか😛 人類が進化する過程で、糖、タンパク質と同等に脂肪は必須の栄養素でした。 味覚と紐付けて考えると、甘味は糖、旨味はタンパク質、そして脂肪味は脂質が、「これから体内に入ってきますよ。ホルモンは準備してね!」と伝達するということですね。 ちなみに、塩味はミネラル、酸味は腐敗物、苦味は毒を感じる味覚です。 冒頭に、脂肪味は感じられる人と感じられない人がいると言いました。 では、感じられない人とはどのような人でしょう。 これには、普段の食生活が関係しています。 日常的に脂肪を継続摂取すると、脂肪味は鈍感になることが実証されています。 これにより、油物に物足りなさを感じ、過食になる可能性もあるのです。 また、朝食を抜いたら必要十分な栄養素が足りないため複数のホルモンが過剰分泌され、脂肪味を感じにくいということも、研究結果として挙げられています。 脂肪味を感じるためには、改善として以下のことが挙げられます。 ・揚げ物→焼く、蒸す料理に ・脂身の多い肉→赤身、鶏むね、白身魚 ・ラーメン→うどん、そば ・洋菓子→和菓子 ・マヨネーズ、ドレッシング→ノンオイルに ・乳製品→低脂肪製品に 味蕾は2週間程度で生まれ変わると言われており、脂肪味を感じることは努力によって可能です。 実際に、番組では濃度別のオレイン酸を用いて検証し、10日で感じられるようになった方もいました。 脂肪味を感じられると、味蕾が小さな刺激にも敏感になるため、同じ食事でも奥深い味わいを堪能できるようになります。 脂質や糖質を取りすぎることなく、食事も美味しく感じられるため、一石二鳥ですね! 食事の際に少しでも、この記事を思い出していただければ幸いです☺️ P.S.観劇 舞台「遙かなる時空の中で6 外伝〜黄昏ノ仮面〜」を観に行ってきました。 小野瑞穂ちゃんの有馬一(アリマハジメ)、岸本ゆめのちゃんのダリウスがめちゃくちゃカッコよかった。 個人的には小野田紗栞ちゃんのルードハーネが普段とのギャップがあっていいなと思いました! Berryz工房の清水佐紀ちゃん、須藤茉麻ちゃんは流石としか言いようがない、貫禄がありました。 これを機に観劇が新たな趣味に追加されそうです!!

藤原 幹雄

社長の仕事は経営

今日はおはマンデーですね。 週末はいつもドラマや映画を見て過ごしています。 AmazonPrimeは手放せないですね。 見たいものは見切ったので、日曜日に「分身」という東野圭吾原作のドラマを見ました。 東野圭吾の作品はボチボチと見ています。 「分身」というテーマが故に、同じ顔の人が二人現れ その二人がどうやって生まれてきたのか不明なところの真実を探っていくというストーリーでした。 長澤まさみが同じ画面で3人出てきた時にはどのように撮っているのか。というのがとても気になってしまいました。 研究者が法律で認められていないことを政治家を絡めて、やっていくというストーリーでした。 そこで生まれてくる子供にはとても不憫だなぁという感じです。 法律でダメとなっていれば、どんな好奇心でも行ってはいけないのです。 では、社長がやってはいけないこととはなんでしょうか。 もちろん法律を守らずやるというのはやってはいけません。 そういう会社はなくなっていくべきだと思います。 多くの社長がやってはいけないことは何か。 それは日常業務の仕事です。 つまり現場という表現をすることもできます。 私はいつも「社長が現場を離れるための仕組み化」というテーマで話をさせていただいております。 先日も岡山でお話をさせていただきました。 社長の仕事とは「経営」をすることです。 なに当たり前のこと言っているのかと思われる方もいるかもしれません。 しかし、たくさんの社長は経営をしていません。 多くの社長が日常の業務で忙しいと言ってそれで満足してしまいがちなのです。 日常業務は社長の仕事ではないからです。 日常業務は任せれる人に任して、会社の先を見ないといけないのです。 先を見ようとせず、目の前の仕事を行っていると 周りの変化に気づけず、競合が独自のことをやっていてお客さんが離れたり 商品力を高めず同じ価値ばかりを作り続け、お客さんに飽きられ 気づいたら周りに誰もいないということはたくさんあります。 気づいていたら法律も変わっていて、今やっていることが違法というケースもあります。 会社に関わるお客さんがいなくなれば、会社を潰さなければならないでしょう。 故に多くの社長は社長ではありません。 社長の仕事は経営です。 経営とは会社が永続するために全てのことをすることです。 失敗する社長は仕事をして、成功し続ける社長は経営をしています。 仕事で満足するのではなく、経営をしなければなりません。 経営ができない2大理由があります。 それは 1、経営を知らない 2、悪しき現場主義 1、経営を知らない 経営を知らなくても一時的に成功することもあります。ビジネスにおいてたまたま当たるということがあるのです。 時代の流れでたまたま当たることがあります。 しかし、それで知った気になって、経済に変化があると同じように構築できず同じ価値観にすがり会社がダメになっていきます。 2、悪しき現場主義 社長の仕事をしているのは社員に悪い気がする。 社長の仕事は社員からしたらどんな仕事に見えるか。ただ飲むだけなのか。 机に座っているだけなのか。 社長の仕事は目の前のことではありません。先を見続けなければならないのです。 社長は部分最適ではなく、全体最適を見ないといけないのです。 ◎7月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野体験セミナー:社長の基本 @7/8[広島] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/186568/ ★経営の12分野:ブランディング @7/24[広島],7/25[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/181094/ ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] https://www.kk-synergy.co.jp/eventinfo/176146/ 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介

集団をまとめるコツ

夏休みの宿題は8月31日に一気に全てを終わらせていた吉本です。 今週も土曜日がやってきたということで皆様は休日をいかがお過ごしでしょうか?私は走るのが好きなので今日も家の周りを走っています。 さて今回の記事の内容は私が大学の部活動を通じて学んだ、集団をまとめる際のコツを書きたいと思います。 中学から陸上を始めて大学まで続けた私ですが、とにかく組織として行動する際の人間関係には苦労しました。具体的にはそれぞれモチベーションがバラバラだったため組織としてまとまることができませんでした。 ガッツリ練習して記録を狙いたい人や、ゆるく走るのが好きだから試合に対してモチベーションが低い人など様々でした。 私が幹部になり、部をまとめる立場になった時は特に何も考えずにモチベーションの高い人たちに合わせて活動を行なっていました。そうなると当然モチベーションが低い人たちからの反感を買います。しかし私はいつかみんなやる気を出してまとまると楽観的に考えていましたが、チームとしてまとまる事はありませんでした。 原因として、部としての目標やスローガンと言ったものがボンヤリとしており、共通認識がなく、この陸上部はどこを目指しているのかが不透明だったのが原因でした。 それに気づいた私は部員一人一人と面談する時間を設けて、それぞれの不満や要望を聞き出すことにしました。 これをやってみて気づいた事は意外と些細なことで不満が溜まっているという事です。例えば、いつも同じ練習しているから自分で考えた練習をしたい、他大学の練習に参加したいなどです、それぐらいだったらもっと早く言ってくれたら良かったのに、と思いましたが、本人たちは言っても聞いてもらえないだろうと思っていたそうです。 自分が思っている以上に壁があったようです。最初は中々話してくれなかった人もこちらが真剣に頼みこんでいるうちに話してくれるようになり、部活動はチームとしてのまとまりが強くなりました。 皆さんもチームとして行動する際に、知らず知らずのうちにストレスや不満が溜まっているはずです。大事なのはそれを解消する仕組みができているかどうかです。 気を付けないとある日突然人がいなくなる、と言った事になりかねません。 不満やストレスは少ないうちに対処しましょう。 以上で今日の記事を終わります。 読んでいただきありがとうございます!

広報シナジー

【集団心理に負けない】

みなさまこんにちは 麻雀大好きカレーも大好き中田の 2週目のブログです。 私が広島大学にいたころ、 心理学系コースで心理学を勉強していました。 人の心が読めれば、トランプでもゲームでも勝てる と思っていたあの頃の私は愚かでした。 結論、心理学を学んでも心は読めません しかし、人間の行動の傾向や性質は ある程度知ることができます。 もうすでに行動経済学という形で 心理学と経済、経営を組み合わせるという考えは 広く普及しているものと思います。 心理学が義務教育になるのも 案外遠い未来ではないかもしれませんね〜 さて今回は【集団心理に負けない】 というタイトルです。 先日、広島人なら馴染み深い 「とうかさん」に参加しました。 とうかさんというと、 浴衣解禁の祭とも言われ 浴衣女子がこぞって市内に集まる フラワーフェスティバルに次ぐ一大イベントです。 あたりにいろんな出店があり ソーラン節や日本の伝統楽器の音が鳴り響き 浴衣女子が花を添える という魅力いっぱいのお祭りです! そんなお祭りに参加して 私が思ったことは 人は「集団」になるとモラルが下がるな、 ということです。 決してとうかさんや渋谷のハロウィンなどを 否定しているわけではありませんよ!! ですが、お祭りの楽しい面とは裏腹に あたりに落ちたゴミの山 騒ぐ人、暴れる人 というマイナスの面もあります。 心理学の世界で 人は「集団」になるとモラルや責任感が下がることが知られています。 「集団」になると、責任の所在が曖昧になり、 自分くらいいいだろう、どうせバレないだろう という心理が働いてしまいます。 おそらく、祭でゴミを捨てまくった人も 1人で街を歩いている時には、 なかなかできないと思います(1人でもやる人はやりますが。。。) 「集団」にはこういった恐ろしい面があるのです。 では「集団」が悪いことばかりか、 というとそうではないことはみなさんご存知ですよね? サッカーや野球のように統率された「集団」は 時に感動を呼ぶほどのパフォーマンスをします。 また企業も、社員や役員がきちんと力を出し合うことで 大きな利益を生み出すことに成功してます。 ・集団心理に負けない ・自分こそがやらなくては!と思う ・チームを愛する 「集団」の成員が全員こんな心持ちでいれば 街も綺麗になるし、 企業は繁栄するし、 お祭りはもっと楽しいものになるのではないでしょうか。 あなたこそが「集団」を変えるキーマンです。 【今週の何切る?】 先週の模範解答を発表したいと思います。 東一局 自分は東家 ドラは北 8順目でした。 まず、七対子や三暗刻がすぐねらえる手では無いので、 両面待ちを消す理由は無いと思いますので マンズは違います。 發は切ってもほかに役がつくことも無いですし、 ポンしてすぐ上がれるチャンスを潰すのは勿体無いので 發も違います。 5ソウも6ソウが使えなくなるので違います。 恐らく、1ソウか2ソウのどちらかを選んだ方が多いのではと思います。 とある本では正解は2ソウになっていました。 1ソウを切っても2ソウを切っても受け入れ枚数は一緒です。 唯一の違いはテンパイ時に 1ソウを切ると2ソウと發のシャンポン待ちになるのに対し 2ソウを切ると1ソウと發のシャンポン待ちになります。 麻雀は端で待つほど上がりやすいので 2ソウがいいと言うことです。 (また符数の関係でも2ソウが有利です) ただ、端の方が安全であることもまた真理なので 1ソウを切っておいて、 リーチが来た時に備えるのもありではないかと 個人的に思います。 (發をポンしたりマンズ6.9をチーしてテンパイをとるとき) 長くなりましたが、ベストアンサーは2ソウ、 僅差で1ソウが答えでした。 いきなり分かりにくい問題を出したことを反省して 今度はもう少し簡単にしたいと思います。。。 東一局 自分は西家 ドラは南 5順目です。 来週答え合わせをしますので、お楽しみに!

広報シナジー

個人の特性と新卒採用

家の中でソフトバレーボールで遊び始める位、球技が好きな徳永です。 今回も分析のお話と採用のお話をさせていただこうと思います! 今回ご紹介するのは、《ハーマンモデル》です。 《ハーマンモデル》とは、ビジネス環境のために開発された「人の利き脳」を知るための手法です。 《ハーマンモデル》では、その人の【論理的・理性的】【友好的・感覚的】【冒険的・独創的】【計画的・堅実的】をそれぞれ数値化し、思考のプロフィールを明らかにするものです。下の画像は私が試しに行ってみた結果です。 私が《ハーマンモデル》を知ったきっかけになった方は、「対象に位置する思考はどちらかに偏る傾向が多い」とおっしゃられていたのですが。。。 診断結果の後にどのタイプに一番近いか選択式で選んだところ、おそらくこのオレンジ色のグラフだろうという結果になりました。。。 私の傾向としては、 「実務遂行」より「ビジョン構築」・「具体的な計画立案」よりも「調整ごと」を重視する傾向にあるようです。 私が今回このハーマンモデルをご紹介したのは、 採用活動を行う際に 「採用したい学生に合った担当者をアサインしているかどうか」 ということをお伝えしたかったためです。 「そんなの誰でも変わらないだろ?」「長年経験していた人が担当をしていれば安心」 と思われていませんか? 確かに、長年学生と面接を行っていた人だと安心かもしれませんが、 どうしても学生との心的距離が開きがちになります。 これは担当者がどんなに工夫をしようと、学生が身構えてしまうことが多いのでどうしようもありません。 これを加味した上で、近年は若手社員が新卒採用を行っているのをよく見かけます。 若手でエース級社員なら採用できるか。 答えはNoです。 なぜなら、いくらエース級の社員であっても初対面で 「話をしやすい人」「話をしにくい人」がどうしてもいます。 ポイントは、初対面で「話がしやすいかどうか」 初対面というのは、お互い探り探りの状況であり、自分のタイプと異なる人だと 話がしにくい傾向があります。 この「話がしやすいかどうか」を判別するのが、《ハーマンモデル》です。 相手のタイプを調査するのは、話してみないことにはわかりませんが、 採用チームのメンバー全員のタイプを把握しておき、 タイプの異なるメンバーで2人1組の活動を行えば大抵の学生と話がしやすくなります。 「担当者が話しやすいかどうか」だけの問題ではありません。 これは学生も話をしていて感じることです。 そして、学生は「話がしにくい」=「社風に合わない」と判断しかねません。 実際に回数を重ねるとお互いのことが理解でき、 「話のしにくさ」も解消されるというのにです。 とてももったいないことだと思います。 「話がしやすいかどうか」ではなく、しっかりと自社のことを知ってもらい、 担当者も学生のことを知った上でお互いのためになる選択を下せるよう準備をしませんか? 【論理的・理性的】【友好的・感覚的】【冒険的・独創的】【計画的・堅実的】 初対面での「話がしやすいかどうか」をクリアした段階で、 その後の《魅力づけ》の手法も変更する。 十分な《魅力づけ》を行った後に、いよいよ企業としての面接開始です。 十分な《魅力づけ》が行えていないにもかかわらず、面接を開始しても【他社の選考を優先されてしまう】・【内定辞退になる】ことが目に見えています。 まずは自社の《魅力づけ》 そして、「誰がどのような《魅力づけ》をおこなうのか」 是非一度、採用チームのタイプ診断・タイプごとの《魅力づけ》の工夫について 考えてみてはいかがでしょうか。 本日はこれにて終了とさせていただきます! 週末に後輩に誘われて、ゴルフの打ちっぱなしに行ってきます! また、次週どうだったか報告させてください(^^)

徳永裕斗

夢とキャリア(2)

カレー部 部長の後藤です。 カレーをつくるスピードが消費するスピードを上回り、 冷凍庫がカレーに浸食されつつあります。 需要と供給がつり合うことって大事だなぁ・・・と、 冷凍庫から目当ての食品を探しながら思ってしまいます。 今週もカレーの香りただようブログをお届けします。 さて先週が初回投稿となった私ですが、 ひとつのお題を2週に分けるという禁じ手を使いました。 今回は将来の夢がなかったために、夢を捏造して生きてきた私が 『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』という書籍に学び 夢を見つけて片を付けるまでをまとめました。 肩の力を抜いて、ゆるりとお付き合いください。 まず私に必要だったのは、夢を見つけることです。 気合と根性を頼りにしても見つかるものでもありません。 ここの段階で活躍するのが「夢の棚卸し」です。 これまでの人生で夢中になったこと・なりたかったこと その理由やきっかけを年代ごとにまとめます。 これをするかどうかが後々効いてくるようなので 脳みそを絞る勢いで頑張りました。 その結果、好きなものや目標は変化していくことに気づきました。 それはクランボルツ理論の結論でもあります。 そして、それを実感することが大事なのだと書籍にも書かれています。 私の場合、小学生くらいの時は自分は運動が得意だと思っていましたし、 実際に体を動かすことも大好きでした。 サッカーボールを蹴るだけで笑いを取れる今からすると、 信じられないですね・・・ 海老原さんは夢のことを指して 「人生折々の旬みたいなもの」と表しています。 夢は移り変わっていくものだという前提は とても私の気持ちを楽にしてくれました。 なぜなら、これまで私は夢というものを 自分の人生をかけて達成するもの、 それこそ海賊王になる!というくらい 大きなものでないといけないと思っていました。 もうひとつ、クランボルツ理論の中心となることがあります。 それは好きや目標のきっかけは、周囲の人からもたらされる 偶然がきっかけになっているということです。 私を例に挙げると、いま好きな「本を読むこと」との出会いは 実家に大量の小説やマンガがあったことです。 母も本を読むのが好きなので、集められた大量の本を 暇つぶしに読み始めたことが好きになったきっかけです。 そして本を読むようになって、生活も考え方も変わりました。 つまり偶然の出会いが自分を変え、それを受け入れることで 人生も変わっていくということです。 その機会を意図的に増やしていけばいくほど、人生は豊かになると 書籍の中で海老原さんはおっしゃっています。 そのために必要な5つの条件についても、書籍には書かれていますが ここでは割愛させていただきます。 気になった方は、ぜひ読んでみてください! ここからは私自身の話に戻ります。 私も「本を読むこと」を将来の夢と結びつけたいと 考えたことがありました。 本を読むために図書館へ通っていたことがきっかけで、 司書資格を取得できる学校を進学先に選んだのです。 ならば、なぜ図書館司書にならなかったのか?という話になりますね。 最終的に司書の資格は取れましたが、就職活動をする中で 「図書館司書になる」ことを真剣に考えませんでした。 その理由を思い返してみると、次のふたつがありました。 ◆「司書資格は就職のパスポートにならない」と断言されビビったから ◆本気で司書になろうとして、なれなかった時がつらいから あらためて文字にすると、なんとも情けないものです・・・ この夢の生煮え状態こそが、厄介なのです。 なぜなら、自分の才能を活かせる場に踏み出すこともできず 現状に不満を抱いてくすぶり続けることになるからです。 まずは踏み出してみて、どういった形であれ夢を終わらせ、次の夢へ踏み出す。 それを書籍の中では「夢を代謝する」と表現されています。 きちんと夢を代謝させることができたかどうかが、 その後どのように生きていくかも決めるということでしょう。 では「夢を代謝する」ことができなかった私は どうしたのかといいますと・・・ 腕試しの場を利用して、仕事を続けながら 夢を代謝することにしました。 この方法は、「好きなことにそこそこ向いている人」に適している、 「保険をかけて、夢を代謝する」方法として紹介されています。 具体的には、図書館という世界に一歩踏み込んでみて 覚悟のほどを試してみることにしたのです。 幸いにも東広島市の図書館は、ボランティアとして 活動に関わることができます。 まずはボランティアとして、図書館に関わってみながら そこで見えてくることや気づきをもとに、 くすぶらせていた夢を代謝してしてみることにしました。 書籍で海老原さんが伝えたかった内容とは、違う形ではありますが そこは次に見つける夢で実践してみようと思います。 私の夢がどのように代謝されたのかは またの機会にご紹介できたら幸いです。 それではまた次週! 参考書籍:海老原 嗣生『クランボルツに学ぶ夢のあきらめ方』

後藤真紀子

紫陽花

今年こそ傘を新調しようと思っています井垣です☂️ もうすぐ来ます。いや、そろそろ来なさい、梅雨。 例年通りなら今は梅雨の時期に当たりますが、異常気象なのか九州北部から近畿はまだ梅雨入りしてません。 秋が一番好きな僕は、早く梅雨がきて、夏が過ぎ、涼しくなっとくれい。と、思う日々です。 紫陽花の色は 週末は実家に帰ってました。 庭に咲いていた紫陽花です。 一般的に紫陽花はpHの低い(酸性)土壌では青い花、一方でpHの高い(アルカリ性)土壌では赤い花が咲くと言われています。 しかし、実際に普段目にする紫陽花はもっと色とりどりですよね。 こんな感じに。 ※これは井垣家ではありません。 実は紫陽花は、環境のみならず、複数の要素によって花の色が変わります。 それは紫陽花の内部で作られるアントシアニンと補助色素による影響です。 そして、このアントシアニンを持たないものが、白い紫陽花になるんですね。 ですから同じ土壌でも、青い花の隣にピンクの花が育つなんてこともあるんです。 この話を知ったとき、僕は人の成長過程と少し重なると感じました。 例えば、同じ教育を受けて育ってきても、みんな違うように成長していく。同じ映画を見ても違う感想を抱く。 さらに、人には意志が、感情が、思考があります。 どんな色になりたいか、考えられ、実行できるのです。 今の自分はどんな色に見えているだろう?なんて思いながら、なりたい色を見つけたいなあと思った週末でした。 P.S.トゥーロン国際大会 先日はフランスで開催されるトゥーロン国際大会の決勝でした!もちろんテレビの前でリアタイ観戦📺 🇯🇵日本対ブラジル🇧🇷 結果はPK線までもつれ込み負けてしまいましたが、堂々の準優勝!!! 小川選手のゴールは素晴らしかったですね! コパアメリカにも期待大です!!!

藤原 幹雄

「みんな言っているよ」の罠

今日はおはマンデーですね。 おはマンデーを後輩にバカにされましたが、これを続けていくと愛着が出てくると信じて言い続けようと思います(笑 さて、私が広島に来て10年目となり、岡山で18年、高知で4年と段々広島にも慣れてきました。 最初の3年位はあまり外にもでず、なにかしたいなぁという思いで ずっと読書をしていた引きこもりだったと思います。。 ずっとサッカーをしてきて、大学でフットサルをしていたので広島でもフットサルをしたいと思っていました。 そこで見つけたのが、東広島国際交流フットサルリーグというもので、毎月フットサルができると思いゲリラで参加しました。恐らく7年前くらいだったと思います。 東広島国際交流フットサルリーグとは ”東広島市国際交流フットサルリーグは、東広島地域における国際交流の促進及び、多文化共生社会の実現をめざして、2008年に始まりました。 東広島マツダ会、東広島防犯連合会、アサヒカルピスビバレッジ株式会社が協賛し、大学生を中心に運営を行っています。 年間リーグ戦とチームを混ぜた交流戦を行い、参加国は延べ30カ国を超えています。 フットサル以外にも、地元西条の酒まつりにボランティアで参加するなど、地域の活性化にむけた取り組みも行っています。” Facebookより引用 シナジーでもチームで参戦し、いつの間にか事務局をさせていただいています。 昨年10周年祝賀会をさせていただいて、盛り上がって嬉しい限りでした。 チームが約20チームほど所属しており、毎月リーグ戦を行っています。 事務局の立場として、各チームの話の意見を聞いて、より良いリーグにするために広島大学の学生の運営をお手伝いしています。 話し合いの時によく出てくるのが「みんな言ってるので、こうしたほうが良いのでは?」という言葉をよく聞きます。 苦い思い出としてそれを採用すると他のチームから「なんでそんなことやったの?」と聞かれて少し炎上したことがあります。 そのチームはみんなのなかに入っていなかったのです。 色々と紐解いてみると、昔からいる人で発言力のあるひとの声だったりするのです。 これを会社経営に置き換えると チームで仕事を行っている方は「みんな言っている」や 「いつもそうなっている」という言葉は聞かれるのではないかと思います。 例えば、次のように営業マン言ってることもあるかもしれません。 「今度の商品は、多くの顧客から『使いにくい』と言われています。 営業部のみんなもダメだと言っています。これじゃあ営業がいくら頑張っても売れません。 最近、いつもこんなかんじです。どうにかしてください!」 こんな会話もあるのではないでしょうか。 まさに「みんな」「いつも」のオンパレードですね。 詳しく聞いてみると、数百ある取引先の内2~3社から言われただけ。 営業10名いる中の2名が言っていただけ。 そんなケースも珍しくないですよね。 もちろんたまたま聞いた2~3件の意見が全体を表しているという考え方もできます。 ただ、人の意見というものは必ず「正規分布」つまり、良い方にも悪い方にも極端な意見が数%は出てきます。 そこだけを拾えば「この商品は全然ダメだ」という結論にも「この商品は素晴らしい」という結論にも導くことが可能です。 現場の意見を針小棒大に誇張して、社内の他部門の攻撃をする人もいます。 過去に実績を上げてきたプライドの高いベテランほど、この傾向が強い気がしています。 社長がこの意見一つ一つに耳を傾け、それに右往左往されていたら 成し遂げたい未来に近づくはずがありません。 みんなが完全に同じ方向に向いていたら別ですが。 私の経験上、数字で語れないと「声の大きな人」の意見が通りやすいです。 そこを見極めるためにもちゃんと数字で話さなければならないのです。 「みんな」とは具体的に何パーセントの人で、売れていなければ他の製品とどのくらい売れていないのか。 それに対する損失はいくらになるのか。 こうした数字があって初めて議論は前に進みます。 数字を用いて話をして、理詰めするのは意地悪だとか強者の戦略に思えるかもしれません。 ただ、実際はむしろ、数字で話すことは「弱者の戦略」と言っても良いと思います。 なぜなら感情的な議論になると最後に勝つのは必ず「声の大きい人」だからです。 声の大きい人とは立場の上の人や年齢が高い人。 社長自身がこのようになってしまうと 若い人たちや現場の人たちの意見は握りつぶされ 何も変わりません。 こうした組織はいつまでも変わることができません。 社長自身がしっかりと数字でコミュニケーションをとる癖で話す必要があります。 それがここ余地良く経営が継続的に成功し続ければ良いと思います。 ただ、それは圧倒的な商品がなければできません。 ちゃんと数字で話をし、数字でお互いコミットする。 窮屈な気もしますが、それが一番自由とも言えます。 経営においてとても大事なポイントと言えると思います。 会社経営において大事なのは部分最適では無く、全体最適です。 そこを見失ってはいけないのです。 ◎今月のポジショニングセミナーと来月の経営・採用のセミナーを実施します。 ★経営の12分野:ポジショニング @6/19[広島],6/20[岡山] http://synergy-pa.com/Lg0/3t111 ★さよなら会社経営~人と社会の本質が変わるとき~ @7/18[広島],7/19[岡山] http://synergy-pa.com/Lg0/4t111 興味がありましたら、ご参加頂ければと思います。

小濱亮介