ALL

すべての記事

採用コンテンツをどうするか

昨日社員紹介用の 写真を撮影してきてもらいました 社員紹介の写真は大切です 社員紹介のページは 思いの外みられていますが 学生は具体的には どこを見ているかご存知でしょうか? 実は学生が採用情報をチェックするとき 重要視するポイントは 1位 わかりやすさ 2位 情報量 3位 デザイン性 毎年この3が上位にあがってきます 今日はこの「わかりやすさ」と 「情報量」について考えます 1. 情報への明確な導線 学生の考える 「わかりやすさ」とは 自分のほしい情報がどれだけ 早く手に入るかということです コンテンツの内容が 想像しやすいような バナー画像を準備したり どのページからでも 重要なページへワンクリックで 移動できたりすることで 「ほしい情報を探し回る」 というストレスから開放してあげる ことが大切なポイントです 階層が複雑だったり リンクが見つけにくかったりすると 学生がサイトの閲覧に疲れてしまい 興味喚起 動機形成 疑問の解消 が、十分にできません ストレスのない導線で 情報へと導く親切な設計が 採用サイトにはとても重要です 2. メッセージ性 次に重要なこと それは 「メッセージを伝えること」です 印象的なキャッチコピーや 社内の風景を見せる サイトデザインなどで 印象作りをすることも大切です しかし、本当に大切なメッセージは 体感してもらうことができれば 更に好感度があがります ページを分けたり 物語性を持たせたり シナリオを通してメッセージを 感じてもらうことで 学生により強い印象を 残すことができます 3. ”自分に関係する”コンテンツ そして最も重要なポイントは 「学生に関係するコンテンツをつくる」 ことです 採用サイトは学生にとって 自分の将来を決める 重要な判断材料なので いかに具体的に 自分の将来を描けるか ということを重要視しています 採用のフローが 丁寧に示されていたり 入社後の仕事内容が 隅々まで網羅されていたり 入社後にどんなメリットがあるかが 提示されていたりすると そのコンテンツは ただの採用情報ではなく 自分の情報サイトとして 機能しはじめます この”自分の情報”が学生にとって 大きな動機になります いい印象を持たせようと 見栄えだけに注力したり 面白いだけのサイトでは 学生の心は動きません 学生のニーズに応えた この3点が網羅されているかで 採用活動の結果が 大きく変わってきます 採用活動本番に近づきました まだサイトの変更は 間に合いますので しっかりチェックしてください ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

役割と隙間

日本プロ野球選手会は 嶋基宏選手会長(楽天)が退任して 組合のトップとなる 第9代選手会長として 炭谷銀仁朗選手(埼玉西武)が 就任することを発表しました 炭谷新選手会長は 「もうすぐ大きな国際大会が3つ (ちなみに 2019年「プレミア12」 2020年東京五輪 2021年「WBC」ですよ) 控えているので 僕自身ができることを 全力で取り組んでいきたい お話を頂いた時には そういう役割に選んでもらったと うれしく思いました と、笑顔でいっています そもそも日本プロ野球選手会とは 労働組合で プロ野球12球団に所属する 日本人選手全て (一部の外国人選手を含む) が会員となっています プロ野球は日本屈指の 人気スポーツですが 選手の寿命が短く 社会保障も不十分 であることなどの問題を受け 主にその地位向上を 目的として1985年に発足 選手の地位向上に 関する諸問題の対応などを 対応しているようです やはり選手会長は キャッチャーの印象がありますが 過去を見てみると そうでもありません (1)中畑 清(巨)1985年11月 (2)原 辰徳(巨) 89年 7月 (3)岡田 彰布(神) 92年 7月 (4)正田 耕三(広) 95年12月 (5)古田 敦也(ヤ) 98年12月 (6)宮本 慎也(ヤ)2005年12月 (7)新井 貴浩(広) 08年12月 (8)嶋 基宏(楽) 12年12月 (9)炭谷銀仁朗(西) 17年12月 一番印象的なのは セ・パ 2リーグ制が リーグ統合の話が出た 2004年の古田会長時代の 日本プロ野球ストライキ があるからですかね この 日本プロ野球選手会会長 という役割は なにもないときであれば 問題ありませんが なにかあると本当に大変な 役回りだといえます 嶋選手はこの役割を引受け よく5年間も頑張ったと思います 炭谷銀仁朗選手にも 引き続き頑張って役割を果たして もらいたいと思います 若くしてこんな大役を引き受けて 本当にすごいと感心します しかし、民間企業をみると 上司は部下に仕事を発注し 部下はそれを引き受ける こんなあたりまえのことが スムーズに行われないことが 増えているようです 上司は部下の責任範囲を広くとらえ 「君の仕事だろ」 と指示しますが部下は 「それって私の仕事なんですか?」 と身をかわす そんな話をよく聞きます 最近では、新入社員の中にも 仕事を素直に引き受けない 若者が出てくると聞きます いったいなぜこのようなことに なっているのでしょうか どうやら成果主義の 人事評価制度の影響もありそうです 部署やチームにとっては 大事な業務でも 自分の成果に直接はつながらない 仕事は引き受けたがりません 一般的に社内で仕事をちゃんと やりきっている人は 結構守備範囲が限られています 自分の仕事の範囲をすごく狭くして その中だけを最適化することで 自分自身の仕事を十二分に やっているというという PRになってきます 実は 「どこまでが自分の仕事の範囲」 か、ということを決めるのは チームで仕事をしていくには とても大きなポイントになってきます 経営計画(事業計画)において 自分のチームや部門が計画を立て その達成率で考える場合も 高い計画を立てたことにより 達成率を評価する方法をとると 社員はドンドンと計画値を下げる 方向に進んでいきます そのため できる限り自分の責任範囲を狭く 設定する社員が出てきてしまうわけです とはいえ、放っておくとチームとして 機能しなくなります なので事前に 役割分担については チームで広めに設定しておくほうが よいといえます 個々の担当者の間に 役割の隙間ができるよりは 役割が重複している方が 仕事の振り分けがしやすくなります これって、誰の仕事? という隙間をどう作らないか チームを運営するにあたって 大きなポイントだといえます ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

生きるために食べ、食べるために働く

小学生の頃 偶然ラジオで流れてきた 大江千里の 「あいたい」という曲を聞いて 大江千里のファンになりました 小学生のときだったので そのときに流行りだしていた CDレンタルショップに行って CDをたくさん借りては ダビングをしました 先日、打合せが終わって移動中 音楽でも聞こうかと 久しぶりにYouTubeで 大江千里を検索したら シングル・カットされていない 「Rain」という曲があるのですが その曲を「秦基博」と 槇原敬之もカバーして 発表していました [embed]https://www.youtube.com/watch?v=NgxTYCbr-K4[/embed] 本当にいい曲なんですが シングル・カットされていないのに よくこんな曲に目をつけたな と感心していたんですが 「君の名は。」 で一躍有名になった 新海誠監督が2013年に作った映画 「言の葉の庭」 この作品のエンディングテーマとして 使われていたようです 「君の名は。」 でいう、前前前世の位置です この作品では 背景は雨が重要な要素を担っていて 新海誠監督も 「雨は3人目のキャラクターと いっていいくらいウエイトがある」と 語っていて シーンの約8割が雨のシーンで 構成されています そのため大江千里の 「Rain」が使われたのでしょうね 映画といっても たった46分しかなく そのため人物の背景説明が し過ぎず、もしくはないままですが その説明のなさのバランスが良いです 映像が本当に綺麗で 実写かのような雨や 人物の色使いなど ため息が出るほど 言の葉の庭に登場する 主人公のタカオは 靴職人を目指しています これという理由はなく なぜか、靴職人になりたい と感じているようです 多くの人が 自分を自己分析して どんな仕事が合うのか? など、色々さがして 自分自身の仕事を探そうとします 主人公のタカオも 15歳の子供の夢なんて 将来叶いっこないという 漠然としたプレッシャーもあるようで 社会人で大人のヒロインに 感情をぶつけてしまいます 現代社会で若い時期から やりたいことが固まり 夢を持って大人になれる人は 多くありません 内閣府が発表している 若者・こども白書 若者の考え方についての調査 (若者の仕事観や将来像と職業的自立,就労等支援等に関する調査)結果から 15歳〜29歳を対象に 仕事観について きいてみると 仕事を選ぶ理由として 何がどれくらい大切か この2つを見ると 人は生きていくために働き 会社は大きくなくてもいいが 収入は多いこと というのが若者の条件だと 読み取ることができます 多くの人は生きていくために 働いていると言っていますが 現実を見れば 生きるためには全く必要のない お洒落がしたい 旅行に行きたい お酒も飲みたい おいしい料理も食べたい 踊ったり 人の作った架空の話をみたり することにお金を使っています 気持ちでは 生きていくために働いている と、経営者も若者も 社員も思っていますが 現実は 誰もただ生きていくためだけに 働いてなんていません やはり生きるためだけではなく 何か生きる以外の 余計な何かをするために 人は働いているのだといえます 生きるために食べ、食べるために働く こんなつまらない人生を 若者が想像しているとしたら 当然未来に希望はありません しかし、本来はそんな心配はなく 本当は生きていくだけなら簡単です しかし私たちは それだけでは満足出来ません お洒落がしたい 旅行に行きたい お酒も飲みたい おいしい料理も食べたい つまり、人生を楽しむために、 私たちはあくせく働いているわけですが 多くの現代人は そのことを忘れてしまっています だからみなさんは なぜ働くのか? と、若者から聞かれたら 人生を楽しむためにだよ と、言って ぜひ希望を与えてほしい と思っています ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

サッチーとカツノリと古田

プロ野球の元監督 野村克也氏の夫人 野村沙知代さんが 85歳で亡くなりましたね 1978年に結婚され 第一子・克則氏も プロ野球選手になりました 彼女の息子である 克則氏はプロ野球の登録名は イチローの様に「カツノリ」 とされていたのはご存知でしょうか ポジションは父親と同じ キャッチャーとしてプロ野球 選手になりました 野村克也氏が育成した選手で 有名なキャッチャーは 古田 敦也がいます 人材業界には 面白い逸話があり 古田 敦也を育成したのは 当時の監督である野村克也氏 というのは本当なのか? というもの なぜかというと 当時野村監督が古田選手を じっくり時間をかけて指導したから 名キャッチャーになれたのだというのなら 彼の息子であるカツノリは なぜ名キャッチャーに なることができなかったのか? 野村監督は息子であるカツノリを おそらく古田以上に熱心に指導した のではないか? しかし、カツノリは 古田以上になることはなかった その原因は 明らかに「素材」の違い だというもの つまり、古田は 野村監督が監督として いるという環境の中で 自ら育ったのであり カツノリは同じくか もしくはそれ以上の環境を 与えられながらでも 育たなかった つまり、名プレイヤーというのは 教育によっては育たないという説で 何よりも採用する「素材」が重要で 素材が十分でなければ いくら名監督が育て 名キャッチャーを育成している 手腕をもってしても 誰でも 名キャッチャーにはできない つまり、 「教育には限界がある」説 大学時代は活躍していましたし プロ野球選手になるだけでも すごいことですけれどね 採用にこだわらなければならない 理由の大きなポイントとして 教育には限界があることを しっかりと理解した上で 良い人材を採用する 努力をしなければ 誰でも育成できる わけではありません 中小企業の経営者でも 突然右腕の採用を頼まれるのも 難しいのですが 誰でも育てる自信がある という人にお会いすることもあります それは大きな勘違いで 育ててきた人材は 育つだけの素材であったということ 教育をするときは 「誰でも育つものだ」という 信念で教育をしなければなりませんが 採用をするときには 「カツノリは古田にはできない」 ということを肝に命じて 採用活動を設計しなければなりません 心構えとしては 相反することを言って 難しいのですが 採用活動時の責任として 「教育でどうにかすればいい」 というのは 考えてはいけない と思っておいてください ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

気が利く面接をして、失敗すること

日本ハムから ポスティングシステム(入札制度)で メジャー移籍を目指す大谷翔平投手が 最終候補となっている7球団との 面接を全て終えたと 米メディアで報じられました いったいどこに行くのでしょうね ロサンゼルスで大谷との面接に にはいったのは7球団で ジャイアンツ、ドジャース エンゼルス、カブス マリナーズ、レンジャーズ パドレス 打撃は一流 投球は超一流 そんなイメージの大谷選手が どの球団にいくのか みんな気になりますね ジャイアンツは面接時に 現役のスター捕手 バスター・ポージーを同席させるなど 各球団はあらゆる手を使い 大谷獲りに力を注いでいます さあ、面接の結果気になります 新卒採用の面接について 実はよく間違えるポイントがあります それは何かというと 一次面接などの 選考の早い段階で 面接の質問内容を人によって 変えてしまうことです 実は面接時に 難易度の高い質問や突飛な質問は あまり意味がありません その質問にどう回答をしたかが 重要だからです 人によって質問がバラバラとなるのは その1回目の面接、2回目で 何を見極めようとしているのかを 設定されていないことが 原因だといえます 3回面接があるとしたら それぞれの面接で何を 見極めるのかを設定して 質問を決めます そして 面接時は質問票を作成して その質問票から外れたことを 聞かない努力をしてください 興味深い返答を してくれる人材がいると どうしてもその話を深掘りして 聞きたくなってしまいますが そこはぐっと抑える必要があります なぜかというと 同じ質問をすることで 様々な条件が同じになり その学生個々の人となりが 浮き上がってくるからです 人それぞれに違う質問をして その回答に対して深掘りをして 面接担当者が興味のあることを どんどん掘り下げていく チームで採用活動をする場合には この方法だと引き継ぎも曖昧になり 何を評価したのか その評価軸が会社の求めている軸と ずれることにもなりかねません 私自身も昔は 面接者に寄り添い 共感して、話を掘り下げて ひたすら理解をしようとして あとで客観的に判断ができなかった 苦い経験がありますので 会社がどういった価値観で そしてどういった人材を求め その人材の資質を仮定し その資質や特性が応募者にあるか 同じ条件の質問をすることで 差異を際立たせて 客観的に判断してくださいね ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

評価と査定で間違えないために

DeNAの主砲 筒香嘉智外野手が5000万円増で 年俸が3億5000万円となりました 打率2割8分4厘 28本塁打 94打点 昨年よりは物足りない数字ですが ここぞというときに打っている 印象がありますね どういった査定基準なのかは 大変気になりますが 宮崎が5000万円増の 8000万円 梶谷が3500万円増で 大台超えの1億2800万円で サインするなど 大幅アップが 続発していることを考えると 今期の査定は大盤振る舞い なのだろうという予想できます プロ野球の査定&評価も 熱くなったところで 企業の査定&評価ですが 人事評価といえば 給与査定のことと思っている人は 多いのではないでしょうか もちろん 給与査定も人事評価の 大切な役割ですが 人事評価が本来の果たすべき 役割のほんの一側面にしかすぎません 人事評価制度の中心は 「賃金」ではなく「評価」 人事評価制度の目的は 賃金を決めることではありません もしも評価を賃金に 反映させるだけで終えてしまったら 賃金が下がった人のやる気は ダウンしてしまいますし 賃金が上がった人のやる気も 一時的に高まったとしても そう長くは続かないでしょう それほど「お金」だけの つながりは弱いものだといえます 人事評価制度の本当の目的は 会社のビジョンを実現するために 人材を会社の資産として 活用することであり 全社員のやる気の源となることです そして、それが実現できれば 中小企業の成長に必要な 効果が得られます 「人事評価制度」を 中小企業の永続的な成長につなげる 全社員が一丸となって 幸せというゴールを目指す といったビジョンに向かえば 各々が納得して仕事に 取り組むことができる 仕組みの基本が出来上がります また、理想のリーダーが 自然に育ちやすくなり 求める人材を採用 できるようにもなります これが本来目指すべき 「人事評価制度」のあり方です 何より注目すべきは 女性のやる気が出やすい 会社になるということです 女性は、正確かつスピーディーに 与えられた仕事をこなすのが 得意という特徴があります このことから 事務処理や経理といった 間接部門の仕事に就くことが 少なくない女性は 営業成績だけで評価されるような 人事制度には不満を持ちやすい 傾向にあります そこで、もともと 仕事をきっちりやるタイプの 女性が明確な目標を与えられ きちんと評価されることで モチベーションが上がれば より会社は活性化する ことになるでしょう 「人事評価制度」は 男女を含めた全社員 リーダー そしてこれから入ってくる 社員が一丸となって 取り組むことが重要です 経営計画と連動した人事評価制度を作る では、「人事評価制度」は 具体的にどのように 作ればよいのでしょうか 全員が会社の未来像を 把握し共有することが 重要であることを考えれば 経営計画書と連動させて 運用することが大事です つまり経営計画書には 会社の確固たる未来像が 反映されていなければなりません 人事評価制度を 確固たる運用をしようとすれば 理念、方針を決定し それを実現するための 経営計画書も必要になります 経営計画書の「戦略」を 実現するために評価制度を活用する 「経営計画書の何をもって 人事評価制度に 反映させればよいか分からない」 という人もいるでしょう これは、経営計画に戦略が 盛り込まれていないからです 目標達成のための 具体的な戦略があれば 社員はそれに沿って動けます 評価のポイントもそこにあらわれます 戦略 ↓ 評価制度 ↓ 社員が継続的に実行 ↓ 戦略実現 ↓ 目標達成 ↓ ミッションの実現 これが会社の理念・目標を 継続的に達成するための プロセスだといえます 経営計画書には必ず 経営戦略を盛り込み 人事評価制度へ 落とし込めるようにしましょう そういいつつ来期の 経営計画書を作成する時期 となりました しっかりと詰めなければ 人事評価も空回りします 頑張っていかなければ いけませんね・・^^; ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

【ちょっと大きくなって】起きること

渡辺直人内野手の 楽天への復帰が決定しました 涙の退団から7年 球団の草創期を支えた人気選手が 楽天に帰ってきます 補強というよりは 引退前のひと花を・・ という印象もあります 渡辺選手は 「楽天にいた頃とはひと味違う いろんな経験を積んで ちょっと大きくなった 自分でいると思っています」と 笑顔で語っていました 楽天の5年ぶりの優勝にむけて 頼もしいベテランの 加入というところですかね ちょっと大きくなった 渡辺選手に期待をしますが ちょっと大きくなった 会社に訪れる問題を見てみましょう 創業したての頃は 数人で切り盛りした会社が ちょっと大きくなっただけ という会社は 会社といっても人数が少ないので 「行き当たりバッタリ」の対応でも その日暮らしの経営はしていけます しかし、企業規模が 年商3億を越えたあたりから そうもいかなくなります この企業規模になってくると 組織基盤となる会社の土台作りが 第一の難所となり 今後の発展か、衰退か の分かれ道の分岐点が やって来ます 社長がいくら優秀でも 一人で管理できる範囲には 限界があります 組織基盤となる 幹部組織が育たない限り 会社は成長していきません 会社が順調に発展し 事業所が増えてくれば 事業所を任せられる責任者などの 幹部が必要になるからです 幹部が育たない限り 安定した事業所も増やせません 企業が衰退する流れ 幹部の育成が伴わず 「なんとかなるだろう!」 と、無理をして 事業や事業所数ばかり増やしていると 店長や中堅幹部の指導力や実力が至らず 遅かれ早かれ 広げた領域の運営が 行き届かなくなります 幹部、管理職としての 能力が備わっていない社員が 名ばかりのリーダーとして 権力をふるいかざし 見よう見まねで でたらめな運営をするわけですから 行き詰まるのは目に見えています もしくは会社の方向性と違う 個人の価値観を押し付け 社員や会社の価値観を捻じ曲げます そのときはもう 行き詰まるどころか 赤字になっているか 会社の文化のどこかが おかしくなっていることでしょう そうなると、やむを得ず その問題になっている事業所を 閉鎖することになっていくと思いますが 撤退するにあたり 場所を返す費用や 人員整理にかかる費用など 閉鎖するにも膨大な労力や 出費が掛かってきます その費用は……というと 既存事業の利益という 限られた資金から捻出するため どうしても既存店舗で 頑張っている社員に そのしわ寄せがいってしまいます そうなると、給与・賞与に 影響が出始めます このとき経営者は 「今は、我慢して欲しい」 といいますが 社員は心ではわかっていても 社員からすると 納得できるものではありません 優秀な幹部管理職者が 育っていないがために スタッフの士気が低迷している ありがちな光景をあげてみます 幹部としての心構えや 行動指針を教育せず 権力だけを与えてしまっているので 会社の地位だけで発言している 幹部が我が物顔で管理している 幹部による朝令暮改が 甚だしく平気で行われ 社員が右往左往し 最終的に何も言うことを 聞かないようになってきている 社員はこういう 管理職者の行動を 見習おうとはしませんし 尊敬もしません 社員は見てないようで しっかり見ています そうならないためには 会社の方向性をしっかりと定め 何を大切にしていくかという 価値基準をしっかりと創り出して それを社内外に 表現していかないといけません それにはまず 自社のミッションを定め ミッションを果たしていくための 行動指針をしっかりと決め 体現できているかどうか 見ていく必要があります 会社がバラバラにならないために この行動指針をしっかりと 作ってください ちなみにセミナーのお知らせです 今回は新しく起業家を支援されている fabbitさんに会場を提供してもらうので fabbit広島という 広島駅から徒歩5分という場所で 行います 今回は普段の大規模なセミナーではなく 10人以下で行う小規模セミナーなので 気になる方はお気軽にご参加ください 12月12日 創業3年目から差が出る、経営の基礎技術 というセミナーを行います 『ミッション経営の基本〜創業3年目から差が出る、経営の基礎技術』 「ミッション経営の基本」セミナーとは? 「経営」というものは突き詰めていくと、どこまでも深く、やるべきことには限りがありません。ただ、多くの成功し続けている会社を見ていると、そこには、必ず押さえているポイントがあるのも事実です。 私たちはチームづくりに力をいれており、「2017ホワイト企業アワード」で大賞を頂いたり、「日経アソシエ」で働きがいのある企業100に企業に選んでいただいたりしています。そういったチームづくりに成功する社長が必ず押さえている「ミッション経営の基本」を、このセミナーではお伝えいたします。 私たちがお伝えしているのは、本当に基本的な部分。もしかしたら「聞いたことがある」ことが多いかもしれません。しかし、重要なのは「知っていること」ではなく「実践できていること」。経営を成り立たせるために必要なことが、きちんと実践できているかを、確認する機会としてもご活用ください。 ■こんなことで お悩みの社長はぜひご参加ください! ミッションや理念の効果に半信半疑である、、、 会社にミッションが存在しない、、、 ミッションのつくり方が分からない、、、 ミッションが存在するが、表現に自信がない、、、 「いつかやらなきゃ・・・」と思いつつ、時間を取れていない、、、 社員がまとまらず、みんなバラバラなことをやっている、、、 お客さんや、周囲の会社から応援されない、、、 ■お伝えする内容 1 ミッションとは? 2 ミッションの効果 3 ミッションを持つ会社が成功する理由 4 ミッションのつくり方 5 ミッションの伝え方 ■講師紹介 株式会社シナジー 取締役杉原 里志 採用・転職支援を行うシナジーにおいて、キャリアコンサルタントとして転職相談や求職の面接を担当。述べ1,000人を超える相談者の転身を支援する。現在は『チームビルディング』をテーマに掲げ、クライアントの内実と本質に根ざした企業ブランディングを提案し、質の高い新卒、中途採用を成功させている。また、社内全ての事業を統括管理する一方で、指定管理制度の提案を独自の視点で切込み、企画運営することで行政からも高い評価を受けている。 ■プログラム開発者 株式会社ビジネスバンクグループ 代表取締役浜口 隆則 横浜国立大学教育学部卒、ニューヨーク州立大学経営学部卒。 会計事務所、経営コンサルティング会社を経て、大好きな起業家を支援する仕事をするために20代で「日本の開業率を10%に引き上げます!」をミッションにした株式会社ビジネスバンクグループを創業。現在は起業支援サービスを提供する複数の会社を所有するビジネスオーナーであり、アーリーステージの事業に投資する投資家でもある。「幸福追求型の経営 / 戦わない経営 / 小さな会社のブランド戦略」など、独自の経営理論にはファンが多い。 開催場所 開催場所:fabbit広島駅前(広島県広島市南区京橋町1-7広島京橋ビルディング) 広島駅から徒歩5分 会場に立体駐車場がございますので、お車でお越しの際はご利用くださいませ。 開催場所の詳しい住所はコチラ! お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

10年先の計画はありますか?

今日は会社に関西生産性本部で キャリアコンサルタントの勉強を 一緒にした大阪の方が来社してくれました もう2年経ちますので 本当に時間が経つのが早いものです その会社ではどんどん資格を 取得するようにすすめているようで 同席された方も試験に トライされているとおっしゃっていました 実際にそれで苦情なども減ったり 具体的な成果が出ているようです 働いている人のキャリアプランと どう向き合うのかは就労支援者としては 大きなポイントになってきます 「キャリアプラン」というと イチロー選手や大谷選手ように 中長期の計画をしっかりたてて 着実に実行していく というイメージがあります しかしキャリア理論の中には キャリアの8割は 偶然によって決定される という前提に基づいたものが あるのをご存知ですか それが 「計画された偶発性理論」 といいます 偶発性を計画するとは 一体どういうことなのでしょう 計画された偶発性理論とは? 「計画された偶発性理論」は スタンフォード大学の ジョン・D・クランボルツ教授が 20世紀末に提案したキャリア理論です この理論の要点は ・個人のキャリアの8割は予想しない 偶発的なことによって決定される ・その偶発的なことを計画的に 導くことでキャリアアップをしていくべき という考えです たとえば皆さんも仕事を選ぶとき 人との出会いが決め手と なりませんでしたか 「計画された偶発性理論」では 個人のキャリアはそうした 予期しない出来事の積み重ねで作られる と考えています どうして偶発性を 計画することが大切なのか キャリア理論を大きく分けると 未来に重きを置く考え方と いま現在を重視する考え方があります 『計画された偶発性理論』は後者で 今を大切にしようという考え方です クランボルツ教授は 『未来ばかりに気を取られると 現在が見えなくなってしまう』 と考えました 目的ばかり見ていると 想定外のチャンスを 失ってしまうというのです このような理論が生まれたのには 時代背景が大きく関わっています 変化のスピードが速い現代では 10年以上先の未来なんて 誰にも予測できません それなら予測できない未来への 計画というのはほどほどにして いま想定できる出会いや出来事を ベースにしてキャリアを 広げていこうという考え方です 偶発を呼び込むにはどうしたらいいか 未来が予測不可能であるため 今に注目し予期しない出来事を 計画することによって キャリアを築いていく しかしこのような考え方は 矛盾しているようにも思えます どうしたら 「予期しない」出来事を 「計画」できるのでしょう それは、予期しない出来事を ただ待つだけでなく 自ら創り出せるように積極的に行動したり 周囲の出来事に神経を研ぎ澄ませたりして 偶然を意図的・計画的にステップアップの 機会へと変えていくべき というのがこの理論の中心となる考え方です 具体的にどうすれば 予期しない出来事を創り出せるのでしょうか クランボルツ教授は 以下のような行動指針を 持つことが大事だと指摘しています (1)「好奇心」 たえず新しい学習の機会を模索し続けること (2)「持続性」 失敗に屈せず、努力し続けること (3)「楽観性」 新しい機会は必ず実現する 可能になるとポジティブに考えること (4)「柔軟性」 こだわりを捨て 信念、概念、態度、行動を変えること (5)「冒険心」 結果が不確実でも リスクを取って行動を起こすこと 皆さんの周りにも こうした自分の指針を 持っている人はいませんか そういった人には どんどんチャンスが 巡ってきてはいないでしょうか この5つの行動指針を持っていると そうでない人より予期しない できごとを創り出しやすくなります 「自分の将来が不安」 と感じている若手社員をどう ケアしたらよいかわからないと 感じている人は この5つの要素が将来に繋がるよ と、ぜひ教えてあげてくださいね ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

優勝できないチームは予想がつきやすい

カープはV旅行ですね 日本シリーズに出ていないと リーグ優勝したといっても 気持ちがついていきませんね リーグ3連覇という言葉が ネットでもささやかれてますし 緒方監督の言葉にも出ましたが そんなに甘くはありません 補強を見ても他球団は既に 動き始めています 横浜DeNAは阪神から 大和をFAで獲得しました 阪神は新外国人選手の有力候補に 韓国・ハンファのウィリン・ロザリオ との獲得交渉で大筋合意となりました 韓国球界で2年連続 打率3割、30発 100打点以上を記録 待望していた4番候補の加入は 大きな戦力となります 巨人は埼玉西武ライオンズから FA宣言をしていた 野上亮磨投手を獲得 今季24試合に登板して144回を投げ 11勝10敗、防御率3.63という成績 外国人補強では 中日からゲレーロ獲得に 乗り出しています チームの最多本塁打が マギーの18本というレベルでは 長距離砲が不足しているのは明らか 確実に仕留めに来るでしょうね そして 我々広島はどうかというと 特に補強のニュースはありません やはりペナントレース前から 勝敗を決めてしまう重要な要素は 「人材」です 人材確保が十分できていなければ ペナントレースの見通しは 決して明るくありません 勝負の行方を決定づけるのは 戦力 × 戦略 × 士気 という3つの要素だと言って 異論のある人は少ないでしょう ソフトバンクを優勝に導いた 工藤公康監督はこの3つの バランスが優れています 例えば戦略という要素でみれば ラミレス監督の方が上だった かもしれません しかしながら、戦略だけでは 優勝することはできません 優勝を逃した昨季は モチベーションの高い 秋季キャンプを実施して 選手がしっかりとついてきており 士気を高める能力も 素晴らしいと感じましたが 戦力補強の能力も素晴らしく 課題であった本塁打力については 本塁打35本を放った デスパイネ選手を獲得するなど 良い顔ぶれを揃えました 企業経営も野球と同じで オフシーズンの 人材確保は大切です たとえばこの4月に入ってくる 新人はどの程度のレベルなのか 競合他社よりも優秀な人材を 獲得することができていれば 今シーズンは勝てる可能性が 高くなります 逆に競合他社のほうが 戦力補強に成功していれば 不利な条件で1年間戦い 続けなければなりません プロ野球の場合 勝負は戦う前から 始まっているといえます プロ野球では時折 監督を替えて1年で劇的な 結果を出すチームもありますが 中小企業の場合は 社長や社員を簡単には替えられません それだけに、ビジネスの場合は 企業の勝敗は、野球以上に 戦う前から決まっている といえます 企業経営者には 野球の監督と同じように 戦力補強、士気向上、戦略立案の 3つの能力が求められるでしょう 大変失礼ですが 中日のように来年 「絶対ここは優勝しないだろうな」 というチームはあります 優勝するチームは予想が難しくても 優勝できないチームは 予め明確に予測がつくものです ファンなら当然期待しますが あの戦力で優勝しろと言う方が 無理でしょう 会社もそれと似ていて 戦略がたてられないとか 人材教育ができないとか 一つ一つの場面で競合に全て負けて 結果的に売上や利益などで上回る というのは不可能だといえます 一つ一つの項目全てで 勝つことができれば良いのですが それが難しいので 自社はどの項目で絶対に勝つのか という戦略をたてて 何をもって勝つのかというところまで 落とし込まなければなりません しかし、現実はどうかというと 社員は皆なんとなく会社に来て 社長は「がんばるぞ!」と気合を入れて なんとなく頑張っているという程度です 誰も口にはしませんが 現在は明らかな好景気です 現在がいつまでも 続くわけではありません むしろ今赤字だとか 苦しいといっている企業の未来は かなり厳しいでしょう 話は脱線しましたが たった1年のペナントレースであっても プロ野球では戦力確保にあれほどの 労力と資金をつぎ込みます その何倍にもおよぶ 長い企業経営のために それほど人材確保ができるかが すでに会社の明暗を分けています 人材の確保のために 今何をしていますか? ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

synergy-admin

大手と同じ土俵では採用できない

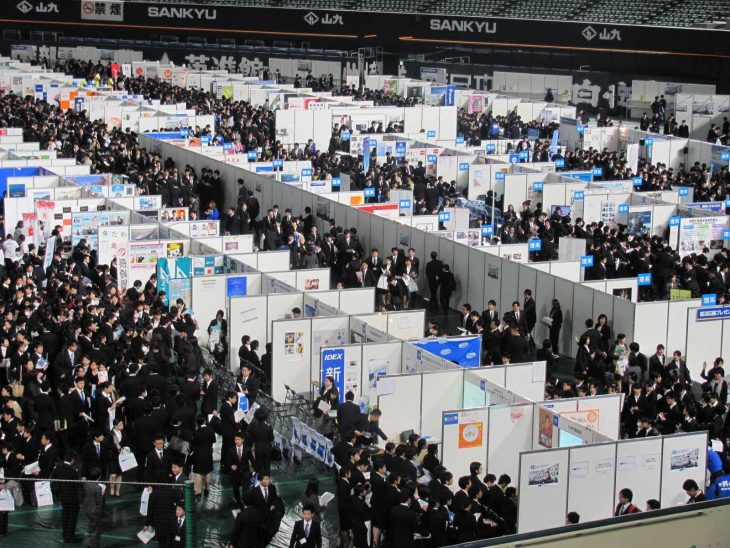

合同企業説明会は マイナビやリクナビがその代表で 就職活動解禁の3月1日・2日に 主に集中しています 大型のイベントに一度参加すると 1回あたり20万〜40万程度かかるので 4回程度参加すると100万円程 必要になる計算です しかしマイナビやリクルートは 圧倒的な知名度と強いブランド力で 多くの学生を集客してくれます 特に3月1日、2日のイベントでは 広島でも3000人の学生が来場する というので、やはり貴重なイベントです しかし、こういった合同企業説明会は 参加するタイミングを 考えなければなりません 毎年どれほど頑張っても 1イベントでブースに来場してもらえる 人数というのはせいぜい80人前後です これでも、随分とよい数値です 3000人来場するイベントで たった80人でもブースに呼び込むのに 大変な苦労を要します 80人ブースに来てくれたら そのうち何人かは入社に至る人材と 出会えるだろうと思っていましたが 蓋をあけてみると 大型の合同企業説明会で 当社のブースに来てくれた学生で 入社してくれた人材は皆無でした 決して大袈裟に言うのではなく 採用した人材の流入経路を調べてみると 大型の合同企業説明会ではななく 一時的なものでもなく 5年位の統計を取ってみて 明確な傾向なのです どうしてそんなことになるのでしょう 仮説ですが、3月1日、2日に行われる 合同企業説明会では 大手企業や有名企業のブースが多く 学生たちはどうしてもそちらに 流されてしまいます 大手思考の学生を 多く集めることになり 結果的に電力会社や鉄道系の会社に 人材を持っていかれる ということになります そのため、最初の期間は 採用の取り逃しの少ない規模の イベントに参加することがオススメです 3月の初旬よりも 3月の下旬頃にあるイベントの方が 大手とのバッティングを避けることができ 結果的に負担が少なく 採用までたどり着くことができます 中小企業が合同企業説明会から 採用まで上手くやろうと考えたら 大手とのバッティングを 最初はさけるのがオススメです 参加される方は よく考えて申し込んでくださいね ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

捨てたから強い「妖怪の街」、境港(さかいみなと)

昨日と今日は 島根県出雲市に行っていました 商工会議所青年部の活動で 全国から中国地方の出雲市に 集まってくるということで 出雲のメンバーも 大変だったと思います ちなみに、現代では10月を 神無月(かんなづき)といいますが 出雲では旧暦の10月を 神在月というそうです それは、出雲大社の大国主大神 (おおくにぬしのおおかみ) の元に全国の神々が集まると されているからです とても有名な話ですが 全国の地域では神様がいなくなるため 「神無月」といいますが 出雲には神々が集まるので 出雲では逆に 「神在月」といいます 余談ですが、唯一伊勢神宮の 天照大御神(あまてらすおおみかみ) だけは神在月の期間も伊勢神宮に いらっしゃるのだそうです 神在月では、神議(かんばかり) という会議を神様が集まって行い 男女の縁や、人の縁 仕事の縁や、お金の縁などを どのように結びつけるかについて 決めているとのこと 神在月は旧暦の10月ということで 毎年日付が変わるのだそうですが 今年は11月28日(火)夜 から 12月 4日(月)まで 私たちが日本全国から集まった 会議も丁度その神在月にあわせて 行うという粋な設定 本当に縁起も良くて ご縁がありそうな イベントになりました 初日は式典や会が幾つかあり 2日目の会も終了した後 少し時間があったので 境港(さかいみなと)にある 水木しげるロードに 行ってきました ここは ゲゲゲの鬼太郎の生みの親 水木しげる氏の出身地で 「妖怪の町」として名高い境港 「妖怪の町」の中心となっている 水木しげるロードは 妖怪ブロンズ像をはじめ お店も駅も交番もはたまた 外灯から公園まで 何から何まで妖怪づくしの町ごと テーマパークとなっていました お土産屋さんから こんなタクシーまで 街が一体となって「妖怪の街」 としてのブランディングを 徹底しています 一回行けばもういいや となってしまわないような 色々なしかけをつくろうと 頑張っているのが伝わってきます そんなときに見つけたのがこれ あえて初期鬼太郎のテレビ放送の 時代を彷彿させるような看板にしたのか 狙ったわけではなく 「なっちまったぜ昭和感」が出てるのか ブランディングできていないとか そんな話ではなく ぱっとみて、きっと 街の電気屋さんで 家電製品を取り扱ってて プロパンガスなんて取り扱ってて 商店街にお店があるから 一緒におみやげも取り扱ってて ということなんだろうな・・ というのが伝わってきます そして、恐ろしいことに この看板に書いてあることが 事実なのだと思います (※しらべていないのでお許しを) サービスラインナップの 事実や現実がこうなのだとしても これだけあれやこれやと書いてあると 見る側からすると 覚えることができません ネタ的には 面白いので記憶に残るかも しれませんけれどね 何でも書きたいと言う感情は やっぱりわかります できれば自分の伝えたいことを いろいろ詰め込みたいものです 自分もそうです ただし、やはり伝えたいことは 一つに絞ることで見る人には 格段に伝わりやすくなります 私たちは何か表現するときに 「読んでもらえない」 前提で文章やコピーを考えません いつだって読んでもらえる 前提で文章を書いています そうではなくて 文章はいつだって 読んでもらえない前提で書いて 伝えるべきことは絞る もし、他にも言いたいことがあるんだ と言う場合は別の場所で表現するのも 方法の一つです 魅力的な文章は実はセンスではなく ある程度法則や基本的な考え方を 知ることで作ることもできます 事実であったとしても それらを網羅することで説得力のある 表現にはなりません とにかく伝えるべきことは絞る ことで相手に伝わりやすくなり 何をしようとしているのか 何をしてほしいのかが明確になります そして笑い話のようですが 看板のようなことを 普段から私たちは頻繁に やってしまっています 本当は妖怪要素が好きではない人も いるかもしれませんが 街をあげて水木しげるに寄せたことで 明確な方向性を打ち出した境港のように どういった認知をしてほしいか といった観点から逆算しなければ 伝わるないようはボケてしまいますので 注意しないといけませんね^^; ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

Evernoteは、ただのメモ帳です

先日手帳は思考の方向性を整理して 一時的なメモはメモ帳を利用して スケジュールは管理は Google カレンダーを利用する そういった内容を書きました しかし一時的なメモ以外は メモ専用のクラウドサービスを 利用しています 2010年頃ですが日本でも クラウド上に情報をメモする Evernote(エバーノート)の日本語 サービスが開始しました たしかその2年くらい前から 利用していたように思いますので Evernoteには9年くらい利用料を 支払っている計算になります 先日三重県のIT会社が Evernoteのセミナーを行いましたが ものすごい行きたかったですよね Evernoteの利点は どこでも見ることができて 編集することができる検索機能 自分だけのデータを インターネットで調べる動作と 似ています そして、その編集の手軽さです 人は忘れる生き物です しかし、思い出すこともできます Evernoteは 記憶の奥底に眠っている過去を 呼び起こすことができる 記憶のトリガーになりますので せっかくなら一度使ってみてください とはいっても Evernoteとは、ただのメモ帳 Evernoteは、単なるメモ帳です もちろん、紙の手帳にはない メリットがたくさんありますが 基本的にはただのメモ帳です では、Evernoteの具体的な メリットは何でしょうか ・検索機能が使いやすい ・整理整頓がしやすい ・多くのデバイスから閲覧・編集できる ・メモの種類が豊富 (写真、音声、動画、Webサイトなど) こういった特徴を活かそうと 多くのEvernote愛好者が 試行錯誤をしており 実際そのような様々な活用方法が 雑誌でもWebサイトでも多数紹介 されています それらを見ると とてもすごそうなツールに思えますが 基本的には単なるメモ帳です 単なる手帳でも毎年 手帳活用術的な記事特集が 組まれるように 汎用性が高く やればやるだけ成果も出やすく 自分がこだわれば 使いやすくなるツールだからです ただ、記録をしていけば 基本的にはそれだけでも大丈夫です 以前、妻とEvernoteで リストを共有したことがありましたが 単なるアーカイブとして利用しており 定期的にみることをしなかったので 妻が、行きたい場所リストを 頻繁に更新していたのを見落として がっかりさせてしまったことがありました ※Evernoteの共有活動は それからしばらくして中断されました・・ 基本的にはメモ帳なので 書いてあっても、更新してあっても 見なければ気づけません^^; 打合せやミーティング 何気ないものは手帳にある グリッド罫のメモ帳に記載して 都度読み返したりしますが Evernoteは基本的には 読み返すものではなく 検索をかけたいような クラウドサービスの ID/PASSの記録をしたり ※ちなみに現在200近くあります 貰った書類をとりあえず スキャンして保管しています つまり、ID/PASSのように 絶対にいつでも確実に 拾い出せないといけないものを 記録して保管することと あらゆる情報をまとめて 保管していくという という点ではとても便利ですが Evernoteのメリットしっかりと 享受しようと思うと 使い方のコツが必要になるので それはまた記載していきます Evernoteは チームで使うとまた強力なツールですが まずは自分Googleをつくるつもりで まだ使ったことがない方は ぜひ、使ってみてください ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

スケジュールの共有してますか?

今日で11月も終わります 書店などには多くの 手帳が並んでいる時期 みなさんは手帳やメモは 何を使っているでしょうか 10年くらい前は fILOFAXのシステム手帳とか 使っていました 今はコクヨから出ている ジブン手帳を使っています このジブン手帳は ■人生の夢 ↑※自分のではありません^^; ■人生でやりたい100リスト ↑※自分のではありません^^; ■座右の銘 ■人生設計 ■通年記念日 ■旅行地図 ■自分年表 ■家系図 ■緊急連絡簿 ■パスワードヒントリスト ■資産欄 ■病歴 ■お気に入りの写真 なんていう項目があり 自分をしっかりと理解して 方向性を見極めるための こだわりが満載です このように 思考の母艦となるものは この手帳が都合が良いいんですよね 手帳は自分にとっては 3つの役割があります 1.思考や方向性の整理 ※上記のジブン手帳の様な項目 2.スケジュール管理 3.打合せ時のメモ ※手帳ではなく別冊ノートを利用 この3つのうち 1.思考や方向性の整理 3.打合せ時のメモ の2つは手帳を活用して スケジュール管理は ”Googleカレンダー”を利用します 10年ほど前にスケジュール管理に 手帳を使うことがなくなりました なぜ、Google カレンダーを使うのか Google カレンダー (デジタルツール)で 予定管理をすることのメリットは ・カレンダーを社内で共有している (外食や出張の予定は家族と共有) ・Nozbe(タスク管理システム)や EVERNOTEなど 他システムと連携させるため ・予定と実行の比較を行うため とったもので 手帳ではできないことものも多く チームで仕事をする場合は そのメリットは かなり大きなものになります 一番大きいメリットが妻に 夕食が必要なのか不要なのか どこで誰と食事しているのか を共有できることです 例えば仕事で外食が多いのですが 遅くなる時は晩ご飯はいりません 出張の予定や 夕食がいらないという内容を カレンダーに入れておけば 妻にもその内容が共有されるので 妻は私が出張で遅くなることと 晩ご飯用意しなくてもよいことが いつでも確認出来るわけできます もちろんちゃんと直接会話して 伝えることも忘れずにしなければ いけませんけれどね・・ 他にも休みの予定や 逆に妻の女子会を知ったりと 幅広く応用できます もちろん家族には公開しない 仕事のスケジュールは 共有カレンダー以外を使えば 適正に情報をコントロールできます 会社では 空いているスケジュールが見えるので アポイントの調整を 部下やアシスタントに任せることが 可能になり連携がスムーズです スケジュールを公開することによって 誰が、いつ、どこで、何をしているのか 本人に聞かなくても一目瞭然になります 例えば 「営業のAくん、今日はどこに行ったの」 などと本人やまわりの人に聞かなくても Webカレンダーでスケジュールを 共有しておけば一発でわかります これによって、人に聞く、あるいは 本人に電話をするという手間が省け 業務効率が上がります また、会議の時間変更などがある場合 出席者全員のスケジュールを聞いて 回るのは大変な作業ですが 全員がスケジュールを共有していれば 会議開催可能な時間が おのずと明らかになります これによって、話しかけやすい人 話しかけにくい人などの人間関係に 左右されることなく仕事での スケジューリングが簡単になります 多くの方は既に 使われていると思いますが まだ使っていないという方は ぜひ使ってみてください ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

synergy-admin

おせっかい記事のご紹介!

もうすぐ今年も終わります。 仕事やプライベートなど、やり残したことはありませんか? それはさておき、先日気になる記事を見つけました。 おせっかいのブログにぴったりの記事でした。 皆さんにもご紹介させていただきます。 http://www.entameplex.com/archives/34817 また、おせっかいな記事を見つけたらブログにアップします。 今日はこの辺で失礼します。 次回のブログをお楽しみに!! ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

synergy-admin

未来を予測するのではなく、描いていますか

26日のテレビ番組 「誰も知らない明石家さんま ロングインタビューで解禁」で 明石家さんまが10年後の 芸能界でトップに立っていると思う “意外な”人物の名を挙げました 「明石家さんまに聞きたいこと」 という企画のなかで 13個の質問に対し すべて本音、NGなしという 条件のインタビューで 「10年後の芸能界でトップに立っているのは?」 という問いに対し それは、10年後のトップも 明石家さんま というものでした^^; 未来を予測するというよりは 未来でもトップで居続けよう という気概なんでしょうかね・・ 10年後の72歳で 芸能界のトップでいる 自信はすごいですね ネットでは 「さんまさんが10年後もトップ は自分自身と言ってたけど まあ間違いでもない気もする」 「10年後のお笑い界トップも俺って 答えるさんまさんかっこよすぎ笑」 など、彼の答えを支持する声が 数多く見受けられました 10年後の 未来を予測するのか 未来を自ら描くのか これは似ているようで 全く違います 採用活動も 企業の10年後、20年後を 自ら描くものです それは単に人員を補充するものでもなければ 優秀な若者を取り合うものでもありません 企業が数年後、数十年後に 目指すべき姿をあぶり出し そのビジョンに共感し 実現してくれる人材と「出会う」ための コミュニケーション活動 それが、採用活動のあるべき姿です 「採用ブランディング」をしましょう とよくお話をすると 「ブランディング」という言葉の響きで 会社のロゴや、商品パッケージを 想像する人も多いようです しかし本来のブランディングとは 最終的に目に見える ビジュアルに留まることなく 共感や支持を獲得するストーリー 全体を指すものであり 売り手市場になった現在の 新卒採用活動には必要なものです あらためて採用活動とは 「あの会社での仕事は面白そう」 「あの会社の雰囲気が自分に合いそうだ」 などと学生に感じてもらい 「入社する1社」に選んでもらうための コミュニケーション活動全般を指します そこでは「働く」という目線で 「唯一無二の会社」と価値を高める 活動が必要になり ナビサイトに掲載されている 数万社の中でも独自の輝きを放つための 努力を惜しまない企業こそ 大きな成果が出せる時代になりました 社名を隠したら 同業他社と同じことをいっているような 採用サイトになっている ケースがほとんどで 学生から見れば同じような 採用サイトが多くみられます 採用サイトの目的 自社の採用サイトは 採用ブランドの核となる 言わば”母艦”の役割を持つツールです 興味を喚起し 動機を形成し 不安を払拭させる すべてのフェーズで活用され 閲覧する人数も 自社のメディアの中でも最も多いものです では、その効果をどうやって 最大化させるかというと いくつかポイントがあります 採用サイトのメリットは ○情報を多く出すことができ 「動機形成」「不安払拭」に適している デメリットは ○工数を多くとられること ○多額の費用がかかること ○説明会程の強い動機形成はできない 大切なことは 採用サイトで何をしたいのか 例えば ・エントリーをただ増やしたいのか ・どういった層にエントリーを増やしたいのか ・PVを増やしたいのか 出来る限り明確に目的を設定します なので □採用サイト自体の目的を設定できているか □その目的は、採用活動自体の目的の達成につながるか □目標数値(KPI)を設定できているか 閲覧の前後をイメージすることが必要です 具体的なページ構成やコンテンツを考える前に 閲覧の前後、つまり”入口”と”出口”での 学生の心理状態をイメージします 例えば マイナビなどのナビサイト経由の 流入が多いと仮定するのか 会社説明後の閲覧者が多いと考えるのか で用意するコンテンツが変わります また、この採用サイトを閲覧した後に して欲しい行動やあるべき心理状態を想像します 流入経路と閲覧後に起こしてほしいアクション 1.入口 【ナビサイト】【説明会資料】【社名検索】 2.閲覧 〜採用サイト〜 3.出口 起こしてもらいたい行動 【エントリー】【ナビサイトにアクセス】 【説明会応募】 理想学生の心理状態をどう変えるか 1.入口 【全く知らない】 【社名は知っている】【興味がある】 2.閲覧 〜採用サイト〜 3.出口 どんな心理状態になってもらうのか 【特徴を理解できた】 【ここで働きたい】【話を聞きたい】 考えることはたった これだけで大丈夫なのかと 不安に感じるかもしれません しかしまずはここの基本部分の 設計ができていないと どれだけ面白い企画を作っても 一時的なあたり企画で 再現性がなくなってしまいます まずはみなさんの理想とする 人材が採用サイトをみたときの 心理状態をどう設定するのかから 考えてみてください ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

ドラフト前夜が寝れない選手

今月22日カープから 来季の背番号変更選手 新入団選手背番号の発表 がありました ≪ 背番号変更選手 ≫ ○安部 友裕 選手 60番 → 6番 へ変更 ○中村 恭平 選手 22番 → 64番 へ変更 そして、その番号へ食い込んだのが 今年の甲子園ホームラン 記録を塗り替えた ○中村 奨成 選手 22番を受け取りました 安倍選手は梵選手が長らく つけていた6 タイプ的にも後継者になりうる いい人選ですね ただしこの番号は絶対的な レギュラーでなければなりません しっかりと活躍して貰わなければ 背番号の重みがでません そして、中村 恭平 選手は 22を奪われ大きな番号へ 押し出されました 厳しいようですが 中村恭はもう30歳 崖っぷちです そしてさらに厳しかったのが 同じ中村性の 中村 亘佑選手 皮肉なことですが 中村性が最大派閥と言われて いましたが 10月26日のドラフト会議にて 広陵高の中村奨成が 1位指名されたことによって 余剰戦力となり 4日後の10月30日 戦力外通告となりました 社内でよく話がでるのが 「プロ野球選手が一番怖いのが ドラフト会議の日」 自分のライバルが入ってくることで 中村亘佑選手のように 自分のポジションを奪われ 戦力外通告を受けるのではないかと 戦々恐々とするのだそうです プロ野球でもそうやって ドラフトを通じて採用をすることで 活性化しているのだから 新人を入れることは大切だ という話しです 新人を入れることは 社内が活性化してとてもよいことです ただし プロ野球とビジネスは ルールが違います プロ野球で戦力外通告を受ける理由は 1軍登録できる人数 試合に出れる人数が基本は9人と 決まっているからです 目的がこの9人で試合を作り 試合に勝つことで収益を 上げることになりますので 1軍で活躍する見込みのない 2軍選手や育成選手を 多く抱えることができません ビジネスにおいては 1軍登録の人数が決まっている わけではありません むしろ自由に 設計することができます だからこそ 新卒社員が入社すると 先輩社員にいい影響を与えます プロ野球選手のように 当面の間は自分の出世競争の ライバルになることはありません だからこそしっかりと 面倒をみようとする 社員が増えますし ライバルになりそうな後輩には 潰そうとするのではなく 負けないように努力をしてもらえます 新卒採用は既存社員を 疲弊させるようなことはなく やる気とポテンシャルをしっかりと 引き出してくれるものですので まだ新卒採用をしたことがない企業は 5年かけて 優秀な学卒人材が採用できる 会社をつくっていきましょう ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー