CATEGORY

シナジー活動記

好きで得意なこと

文部科学省は26日、教員の 「働き方改革」を進めるための 急対策を正式に公表しました 教員が有給休暇を 取得できるようにするため 夏休みなどに学校閉庁日を 一定期間設けるよう促すことや 文科省内の複数の課に またがっている 教職員に関する業務を 一元的に管理する部署を 新設することなどが 盛り込まれました 「働き方改革」は 第2次安倍内閣が 発信した政治課題です 雇用・労働政策の中でいえば これほど大きな政治課題となった テーマは過去に見ません そうなったのには 明確な理由があります それはこれまでに積み上がった 多様な社会課題が 「働き方改革」 という一つのテーマに統合された からだといえます この働き方改革の流れは 大きく5つの要素が合わさって 発生していると考えています 1.更なる賃上げ アベノミクスで 企業業績は回復し 賃上げもなされたが 低迷した消費が改善されない 2.長時間労働の是正 欧米諸国と比べ労働時間が長く 20年間改善がみられない 3.第4次産業革命 金融サービス事業のフィンテック 等をはじめとするAIのロボット による省力化 4.人手不足 労働生産人口の長期的な減少と 好景気を背景とした求人難 5.一億総活躍 少子化対策を起点とした 女性が活躍できる経営推進 これら5つの要素をすべて 「働き方改革」 に解決が託されているといえます しかしその流れを 止めようとするのが 私たちの慣れている 日本型の雇用システムです 例えば、長時間労働の是正は 従来の雇用システムそのものを 変えなければ 「働き方改革」と叫んでも 何も変わりません 現場を預かるマネージャーの戸惑い 働き方改革に関する 生産性向上の好循環を回そうと したときにボトルネックになるのは 現場のマネジメントだといえます 現場を預かるマネージャーは 業績責任を負っているため 突然、理想論ともいえる 残業削減を命じられても 簡単には納得がいきません 「業績を犠牲にして 早く帰ることに戸惑っている」 というのが正しいかもしれません 悲しいことに 様々なデータを見ると 労働時間と業績には相関関係は なさそうです 取り急ぎ、古いですが リクルートワークスさんから拝借 マネージャーは短期的な 生産性を求めますが 経営者は継続的に生産性を 高めることを求めるので 経営者とマネージャーでは 狙っているものにずれが出ます 働き方改革では マネージャーの現場調整が 最大の課題だといえます 生産性を最大まで上げようと思うと 不得意なことをするのではなく 好きで得意なことをしっかりと やってもらう ということになるのですが どうにも、それが許せない 人が世の中には多いようです 好きで得意なことを 追求できる会社が一番 成果が出やすい そのような個性化が 今後のあたりまえになっていくと 思います 実は、専門性が高くなること以外にも 個性化が進む要因があります それは、歳をとるということ 若いときは同僚よりも出世したい という基準で頑張っていた人が 年齢を重ねると 「自分にとって何が大切なことか」 というものが基準になります それによってその人らしさが 決まってくるため 個性化が加速します 好きでもなく 得意でもないことを 我慢してやっている会社よりも 好きで、得意なことを 追求している会社のほうが やはり生産性が高くなるはず 多様な強みを伸ばして プロの集団になる 好きで得意なことこそが 働き方改革の根幹になると 考えています みなさん、好きで得意なこと していますか〜? ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

8割は「気合」と「勘」

韓国の百貨店や 大手スーパーを運営する 「新世界(シンセゲ)グループ」が 来年1月からイーマートなどの全系列社の 労働時間を短縮し、週35時間勤務体制に シフトすると発表しました 韓国大手企業では 初となる大幅な労働時間の短縮です 実は日本に限らず韓国も 長時間労働 過労死が常態化しつつある 労働文化を持っています アジアにおいても少しずつ ワークライフバランスに人々が 着目していることが伺えます 韓国の世論は 大手の「英断」を評価しつつ 懐疑的な意見も多くみえます 「そもそも、今週40時間勤務が 守られていないのに達成できるのか」 「9時出勤17時退勤て 法的に普通なのでは……?」 すでに「机上の空論」と 言われんばかりの声が多数上がっています 人手不足は日本国内に限らず 世界的な潮流のようです ライフワークバランスを向上させ 企業の魅力を高めようと 努力をしますが 世間は机上の空論と 冷ややかな目で 見られることも多いようです 机上の空論の大切さ 計画をつくると 「机上の空論」と 揶揄されることがあります 確かに、現場で実践している 人からしてみれば勘や嗅覚が 鈍ると成果がでなくなります そういった現場で実践している 人たちからしてみても 本当の意味での「直感」で 場当たり的に判断して 行動しているかというと そんなことはありません 成果を出している人は 必ずと言っていいほど 何かしらの型を持ち それを勘の源泉として 大切にしています 理屈は基本的には後付なので 研ぎ澄まされた嗅覚の方が 優れていると言わざるを得ません 理屈では説明がつかない 勘のようや嗅覚が 勝負の8割を決める 実際にはその通りだと思います 8割が理屈では 説明がつかないにしても ビジネスのうちの残り2割は やはり何かしらの理屈で 動いているわけです ここまでは理屈だけれど ここから先は理屈じゃない というように考えてみれば 理屈じゃないから 理屈が大切 という逆説が生まれます 「理屈じゃないんだよね」 という社長さんは意外ですが 結構理屈っぽい人が多く 論理的な話をされます 多くの中小企業の経営者は センスで仕事をされています いや、ビジネスなんて 理屈ではないんだよ と、のっけから感性に頼った ビジネスをしているだけでは 本当の意味での勘は鋭くなりません 成功する要素は「勘」が8割を 占めるとしても 2割の理屈を 突き詰めている人は 本当のところ 「何が理屈じゃない」のか 「勘」の意味合いを 深いレベルで理解しています 「ここから先は 理屈ではなく、気合だ」 という感じで 気合に頼らなければならない 境界線がはっきり見えています だからこそ ますます「気合」が入り 大切な「勘」を 研ぎ澄ませることができる 理屈じゃないから 理屈が大切なのです 理屈が重要な3つの理由 理屈が重要な理由が 3つあります 1つ目は 勘が重要だとしても限界があること そして勘の強みは 走りながら答えをだすこと 直感だけだと高速道路を走るように 自然と視野が狭くなります 2つ目は 優れた経営者が考える方針は とてもアーティスティックで 現実的にはサイエンスというより アートに近い部類です こういったものをチームで共有 したり、理解を促すためには 一度言語化しなければ 知見の利用範囲がきわめて狭くなります 3つ目は 理屈は、簡単に変わりません しかし 目の前の現象は日々変化します だからこそ 「変わらない何か」 としての理屈が大切になります プレジデントアカデミー 経営の12分野では 経営に必要な要素を 構築する様々な理論を 伝えていますが 効果的な要素を生み出すためには やはり勘というかセンスも必要です しかし、勘やセンスと 理屈の役割をしっかりと 理解して考えていくことで 面白い机上の空論を 打ち立てることが できるようになります この両方を鍛えて 魅力のある計画づくりに 挑戦したいものです ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

物語のある計画

今日は自宅で クリスマパーティーです 今年もそろそろ 終わりに近づいてきましたね 皆さんはどんな1年だったでしょうか この1年、様々な変化がありました 当社は2月が新しい事業期なので 今はちょうど来年度の 経営計画書を作る時期です 自社の経営計画や事業計画を ずっと作り続けて感じることですが 計画には 優れた計画と そうではない計画 の2つがあります ビジネスの成功・失敗は 実際にやってみなければ わかりません 経営計画で成果のアタリハズレと 経営計画の優劣をかけ合わせると 4通りの組み合わせができます A.計画は優れていて、成果が出た B.計画は優れていてが、失敗だった C.計画は優れていていないが、成果が出た D.計画は優れていないし、失敗だった 成果で見れば AとCが成功で BとDが失敗です ビジネスという観点でみれば 成功よりも失敗の方が 間違いなく多いものです 野球でいえば 良い打者でも打率3割 全盛期のイチローのように 4割近い打者は奇跡の部類に属します ビジネスもそれに近いように感じます つまり、優れた計画をつくったとしても 結果から見れば7割くらいはBとなり Aに該当するのはせいぜい3割くらい どれほど計画が優れていたとしても 7割、8割の打率は実現できません ビジネスが直面している 競争と不確実性を考えれば 再現性の高い確率なんて かなり無理な話です では、計画が無意味かというと 決してそういうことはありません 計画が優れていたとしても 打率4割も期待できないのであれば こうした計画があってはじめて 打率4割が期待できるということで 良い計画がなければ成果がでるのは ずっとずっと難しくなります では、良い計画とはなんでしょうか 一番大きなポイントは そこに計画を大きく動かすための 物語があるかどうかです 具体的には 過去の失敗してきた計画の例を 記載したほうがわかりやすいかも しれません 各事業部に計画を具体化する スキルが十分に備わっていない 社員ばかりの時期がありました 全社の目標数字を各事業部に 割り当て具体化するところまでは できたとしても 実現性を裏付ける説得力のある 物語が不在でした 毎年経営計画をつくりますが 各リーダーは 3年先までの 売上やシェア、利益の数字は きれいに練り上げてくるものの 急にV字回復する物語や 一方的に自社のシェアが増える 物語がどのようにすすめられるのか 具体的に尋ねても答えられません 右肩上がりで売上や利益が増えている ステージでは済まされるもしれませんが 厳しいの環境下ではそうはいきません 現実的に考えようとすると 現状とのギャップを埋めるための 打ち手を現状の苦しい戦い方の 延長線上でしか考えることができず やはり現実感の乏しい数字だけが 先走った計画になっていました それでも形だけでも 市場環境やトレンド ターゲット・マーケットの分類 価格をどのようにするとか 協力会社の選定や 運営の組織体制をどうするとか 詳細に検討しているものもあります しかし、これでは項目ごとの アクションリストに過ぎません 結果的に、全体的にどのように動き 何が起きるのか その物語の流れが 繋がっていないものが多くあります 良い計画というのはこの物語が おもしろく、キレイに流れています それはもはや計画というよりは 妄想に近いものかもしれません ところがおもしろい 妄想は現実化することが多くあります そういった計画は 物語に引き込まれていきます 自分で作った物語に 自分自身が巻き込まれていく よい計画をあげてくれるリーダーは そういった人が多いものです ポジティブかどうか 本当はそんなことは あまり関係がありません ポジティブな人は ポジティブな物語を考え ネガティブな人は ネガティブな物語を考える その物語に 会社は巻き込まれていきます 運が悪いとか 才能がないとか 頭が悪いとか そんなことは関係なく 問題は成功する 物語をどうつくるか 物語とは妄想なので 勝手に考えていけばいいといえます 壮大な妄想を作り上げ 周りの人にそれを語る 語っているうちに 物語に巻き込まれる人が現れます 一人現れ、二人目が現れ 気がついた時には自分自身が その物語に取り込まれる まずは、当人が面白がれる 計画をつくれるかどうか 経営計画は そこが大切で つまらない 壮大なアクションリスト にならないようにしたいものです ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

言葉にする

今日は東広島市内と近隣の マツダ協力企業34社でつくる 地元のマツダファンを増やす ための活動に参加してきました 会員45人で 東広島市の社会福祉法人六方学園 東広島市八本松町原の 児童自立支援施設県立 広島学園を訪問して クリスマスプレゼントを渡します 六方学園には、利用者97人分の クリスマスケーキと手作りの イルミネーション 広島学園には園児22人分の クリスマスケーキと 年越しそばと クリスマス用の弁当を届けてきました 例年使いまわしですが 全力の余興を各施設で届けつつ クリスマスケーキなど贈呈 そのお礼というか お返しにみんなから 特技を披露してもらうなど 交流活動をしています その後、CX−8が好調なマツダさんから ”マツダのブランド価値経営”について 講演してもらいました そして、懇親会 実際に集まられた方々は マツダ関連の部品サプライヤーの 総務・人事系の方々が多く 人材サービス業を営む上では なかなかな人脈になります こういった地域に対して 貢献できる活動を しようと思っても 簡単ではありませんが この会は今年で19年目 みんなで思いを共有して 地域に根ざし行動している 感じがします 会社もそうですが 社員や仲間と思いを共有することや 同じビジョンの下に行動するなど 言うのは簡単ですが 実際にやるのは想像以上に難しいものです 社長やリーダーの思いに共感し 自分でもやってみよう という意思はあっても 実際には何をやればいいのか なかなかイメージがつかない そういった理由で 行動に結びつかないことは 多くあります 社長やリーダーの思いが お客様に伝わらない原因の9割は 社員の行動が変わらないことに あります なぜ、行動が変わらないかというと 第一の理由に 社長の「思い」に 魅力がないこと 第二の理由は 「言葉」として 整理されていないこと 第三の理由は お客様に対して 「宣言」されていないこと 魅力的なミッション 明確な言葉 ミッションの共有はそれだけで 十分だろうと思われるかも しれませんが 実際にはこれだけで 組織が変わることはありません というよりも 社員の行動が変わりません 社員が会社のミッションを行動へと 結びつけるためには 外部へ発信してもらうことが 効果的です 例えば採用という場を通じて 自分の思いを発信する 会社説明会ではこの会社で 働くことのやりがいを 語らなくてはなりません 何にこだわっていて どこがお客様に支持されているのか 面接では「この会社で働く意味」 なども聞かれます 聞かれれば 答えなければなりません 「自分はいったいなぜ この会社で働いているのだろう」 自社のミッションを 誰かに教わることと 自社のミッションを 誰かに語ること これには全く違う意味があります 人に伝えるためには 自社のミッションを 知っているだけではなく 理解している必要があります なぜそのミッションなのか 答えられなければなりません そのためには、一度自分の中で 整理して考える必要があります 本当に自分はこのミッションに 共感しているのか それは、いったいなぜなのか アウトプットすることで 言葉はようやく自分の考えや 価値観と混ざってきます さらに採用の場合は その言葉を聞いた後輩たちが 入社してくるわけです いい加減なことを いうわけにはいきません 自分の言葉で語ることによる理解 その言葉に共感した人材の採用 そして、新しく入ってくる 後輩からの刺激 「やっぱ、先輩はすごいです!」 そう言われると 後には引けないものです そして お客様にも宣言することで もっと後に引けない会社にする こうすることで 行動する社員が育ちやすくなります ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

自分の物語

昨晩は毎年年末に行っている Xmasパーティーをさせて貰いました 恐ろしいほどに無茶ぶりで 乾杯の挨拶をつとめてくれた 染め替えのプロ 大井一輝 お世話になった お客様や協力会社さんと 1年の締めくくりを過ごせるのは とても幸せなことです 経営者がはじめまして と挨拶をするお客様も増え こういった機会で 懇親を深めさせてもらう よい場になっています ↑よくがんばってくれた 担当委員長の吉本チームリーダー こうやって現場で頑張っている メンバーの1年間を振り返ることが できるようなイベントでもあります 1年間きっと色々な 物語があったのでしょう 求人で苦労したとか 酒まつりで苦労したとか^^; 突如の転勤で大変だったとか 神戸で浮気されちゃったりとか 色々な物語りがあります カープ詳しくないけど カープ女子風味をだしてみたり 膝の硬さには定評があるが ピースは流暢にできる後藤(左) 念願のミッションを作って 「名刺に入れたよ」って言ってくれた 鳴谷さん(真ん中) すごいジャグリングを見せてくれた ケイさん Xmasパーティーは シナジー社内の 担当委員会の吉本委員長が 頑張って盛り上げてくれました 社員の成長はありがたいもの そして、最後に締めの挨拶をしてくれた 樽本さん ちゃんと締めたのに 無茶振りをして 締まらない感じでしたが さらに無茶ぶりで 最後は店長の ケイさんが締めてくれました(笑 本当にこの1年間 メンバーと 関係者のみなさんとの 様々な物語が見えました 関係者のみなさんに メンバーも育てられています 本当にありがとうございます 今後もメンバーを 増やすにあたって 自社の魅力を伝えられる リクルーターも育てなければ なりません 具体的にリクルーターを 育てるといのは どういうことを やるのがいいかというと ロールプレイ(役割演習法) がお勧めです まず、討議するテーマとしては 1.どのようなリクルーターが 学生に魅力的に映るのか 2.リクルーターとして どのような学生を採用したいか 3.学生からは自社はどのように 見えているのか 4.自社の魅力はどこか 等がとっつきやすいでしょう 特に、魅力の洗い出しにおいては 組織や事業内容などの ”組織の魅力” 仕事自体のやりがいや 専門性などの ”仕事の魅力” 仕事の任され方や 職場の雰囲気などの ”社風の魅力” 待遇や教育体制などの ”条件の魅力” という4つの観点で 具体的に洗い出すと まとまりやすくなります そして、リクルーターの ”物語り”を書いてもらうのも 良いトレーニングになります 学生時代までの自分史を書いて 就活時期に大切にしていた ・就職観 ・会社選びの観点 を、思い出してもらいます 入社して社会人になってからの 自分史で、仕事の経験を通じて 学んだこと、成長の軌跡を 言葉にしてもらいます そうすることで リクルーターが 「自分を語る」 エピソードをちゃんと準備 しておくのです そうして ロールプレイングで 学生と話をする上で ありそうな質問を想定し 2人もしくは3人1組で リクルーター同士が交代で リクルーター役と学生役となり 面談の練習をします 特に大切なのは リクルーターが 自社への入社動機を どう語るか 学生に対して響くように 語ることが大切です 合わせて、5分で入社動機を 語る場合と 15分もの壮大なバージョンの 物語を準備していると 場面場面に応じて より説得力のある説明になります ぜひ、物語りを準備して 説得力のある入社動機を 語って優秀な人材を口説いてください ちなみによく聞かれる内容は ・何に魅力を感じて、 自社入社しようと思ったのか ・入社してみての 良くも悪くもギャップはあるか ・企業としての強み・課題は何か ・どんな点が 自社の魅力だと思うか ・具体的な仕事でのやりがいは何か ・仕事をする上で 大切にしているものは何か ・どのような社会人で いようとしているか ・個人の将来の夢は何か ぜひ、参考にしてください もう少し日はありますが 1年を振り返るよい 時間をありがとうございました ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

リクルーターの動機づけ、できていますか?

採用活動は大切ですが 成功させるためには 誰がリクルーターをするか というのもとても大切です インタビュー記事に自分が出ても いいですか? と、ウチのエースが言うので いいけれど、8年目だしな・・ という迷いがありました 本当は5年以内の 人材が良いのですが・・^^; 社内のエース級をリクルーターに任命する リクルーターに適しているのは 学生から見て「すてき」「すごい」 「あんな風に働きたい」と思われる 社員です 学生とのコミュニケーションをとりたい とか、相談にのってあげたいという 理由でリクルーターとして立候補 されるケースもあるかもしれませんが それは任命すべきではありません 会社の方向性、仕事のやりがい 仕事にかける思いなどを 自分の言葉で伝えることができ 学生を口説くことができる 社員を任命しなければなりません 優秀な人材が担当すれば自然と 優秀な人材が口説ける確率があがります また、入社後のフォローなども 担当リクルーターに話しがあがる ことも増えるため 優秀な社員に感化され 優秀な新入社員も 仕事に熱が入りやすくなります まず、リクルーターを動機づけする 経営者は、まず 優秀な社員を リクルーターに据えるため しっかりと、優秀な社員を 採用する必要性をエース社員に 説明しなければなりません ここが不十分なままですと エース社員も十分な熱量を 発揮することができません なので、まずリクルーターの 方向性や考え方を統一します 採用担当者の心得(シナジーの例) ・自分よりも優秀な人材を採る ・自社に入りたい人材ではなく 欲しい人材を採る ・ホンネの仕事観を伝える ・一人ではなく、周囲も巻き込む ・大胆に口説く ・採用は、営業である リクルーターの 採用活動への理解を深め モチベーションを しっかりと高めることが必要です 方向性を決めていくことで 採用活動が自社の事業の片手間で 行われるものではなくなり 地に足の着いた活動になります 当然、中小企業は経営者も 採用活動に参加することが前提ですが 事業の決済権を持っている社員も 加えることによって 社内の活動や意思決定をスムーズに していくことができます 相対的に優秀な人材ではなく 欲しい人材(絶対基準)を 採用する人数を設定するなど 明確な基準をつくることで リクルーターの活動を 行いやすくして モチベーションをしっかりと 高めることをしてくださいね ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

日本ハムの社風

日本ハムでは、大谷翔平選手の メジャーリーグ移籍が決まり 清宮幸太郎選手の 集客力期待が 高まっているようです 開幕一軍が予想されている 清宮選手がどこまで活躍するか ファンの期待は高まりますよね 活躍できるかどうかに 日本ハムファイターズの 気質(社風)が影響するという 話がありました 一般論として プロ野球チームの ロッカールームは2つの パターンに別れるようです 一つは、プロ気質が強く 余計な会話は交わさない 静かな雰囲気のチーム もう一つは、対照的に 先輩後輩も関係なく 和気藹々とやっているチーム どちらが良いという話では ありませんが カープは後者で 日本ハムは前者 このプロ気質が強い雰囲気 というのは、新人には厳しいようで 不良イメージの強い中田選手も 新人時代はこの雰囲気に 飲まれてしまったとインタビューで 言っていました ロッカールームからすでに 始まっている“競争雰囲気”に緊張して ノックでは「エラーしたらどうしよう?」と マイナス思考になってしまったといいます 清宮選手には早くから活躍してもらいたい 球団の希望もあるかとは思いますが その日ハムの気質がどのように影響するか 大変興味深いところです それでも、ダルビッシュ、中田翔と高卒 ルーキーをしっかりと育て活躍させた 実績もありますので 話題の高卒ルーキーを どのように活かすのか 行く末が気になります プロ野球は会社というイメージが薄いため 気質と表現しましたが、企業でいえば 気質とは当然、社風という言葉になります プロ野球でも 企業でも、この社風(気質)という 手に触れもしないものが 随分と影響します あらためて、社風とはなんでしょうか 社風とはその会社の文化や 雰囲気のことを言います 社風というと一見 時間と共になんとなく形成されるもの と、思うかもしれませんが 今では多くの会社が この「社風」を重要視しています その理由は、社風は 会社のミッションやビジョンといった 経営の最上位の概念が 社内に反映されたものなので 結果的に作られるとういうよりは 会社の上層部によって 意図的に作られるものでもあるからです 社風を創るためには 採用活動、人事評価制度や 社内イベントなど 組織を形成する重要な部分に その思想を反映して様々な 施策が施されています ミッションとは 「長期的な視点で見た時に どんな会社になりたいか」 として掲げられる理想なのですが 会社は人の集まりなので 社員一人一にその理想を浸透させ 共感してもらい 理想に沿った行動をしてもらう 必要があります しかし、ミッションというのは 日々の仕事をしているとついつい 忘れがちなものなので 人事制度評価や事業計画などに 落とし込むことで 自然とミッションに沿った 行動や考え方になるように 設計していく必要があります その結果できあがるのが 「社風」だといえます つまり、社風が好きになれなかったり ストレスを感じる場合 その会社のミッションに対して 共感出来なかったり 受け入れられないことにも繋がるため 実は致命的に根深い問題だといえます 多くの学生が入社の決め手にしている 面接してくれた人たちや社風を見て 入社を決める というアンケート結果も こう考えると理にかなっており 決してバカにできるものではありません 社風というのは その会社が歩んできた 歴史そのものだともいえますし 社風を最大の経営戦略にするという 会社が現れているくらいなので この社風をどのように作るか しっかりと考えていく必要がありますね ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

約束を果たす覚悟、辞めてもらう覚悟

ミッションを明確にするということは 大変なことです ミッションは確かに大切ですが 簡単には作れるものではありません 会社の今後の数年又は数十年先の 中心となるものを 1日や2日で作れといわれても 簡単には決められません ミッションなどは お客さんと向き合ってもらった 感謝の言葉や、お叱りの言葉など 会社としての色々な経験を通じて 今後どのようなお客様に どのような商品又はサービスで お役に立つ会社を目指すかという 方向性が決まってくるからです 起業したての会社の多くは まだ信頼もなく顧客も少ないため 顧客からの声も少ない状況です そのために会社の 方向性をどちらに向けたら良いのか 十分な判断材料がありませんので むかうべき方向も曖昧になります ミッションについて相談をもらうのは 直感的にですが、創業から5年くらい 経過した企業が多いように思います そういった企業が ミッションを明確にすると ぶつかる壁が現れます ミッションを明確にするのが難しい理由 明確になったミッションと 違う価値観を持った既存社員が ミッションに共感してくれません それまで曖昧な価値基準で 採用を続けてきた経営者の 責任もあるわけですが ここの交通整理は大変です 「我が社のミッションは○○とする」 と、経営者が言ったところで 「今更そんなこと言われても ピンときません、だからどうしろと?」 と、共感しない社員からすると なるわけです 知ってもらい 理解してもらい 実践してもらい 教育できるようになる ミッション人材が現れるなんて 随分未来の話になってきます ミッションを深く理解してもらう ことを重要視している シナジー(当社)であれば さぞかしちゃんとしているのであろうと 思われるかもしれませんが チームづくりは 本当に失敗事例の宝庫です 今年だけでも 3人退職勧奨を行いました 会社で活躍して欲しい旨を伝えつつ 方向性が合わない社員については 明確に価値観の相違を伝えています 退職勧奨を行った社員は 自分の古い知人でもあり 事業戦略上、必要だと感じ 双方同意の上で合流しましたが やはり方向性の違いは致命的です ミッションを果たそうとすると ミッションに共感していない 人材が中核にいると 当然ミッションは形骸化していきます そういったことを防ぐためには 厳しいかもしれませんが 間違った人材を採用した場合は 責任を持って退職を 勧めることにしています 誤解が無いようにしときますが 売上や利益が上がらない社員に 退職勧奨をするのではなく 会社の価値基準に共感できない 社員には時間をかけて 退職勧奨をするという流れです そこまでしてはじめて 他の社員や顧客に対して 約束を果たせるようになります 創業したての中小企業の場合は お金も無く知名度も無い中で 社員達をまとめて 統一していく手段としても ミッションやビジョンといった 思想が果たす役割は 決して小さくありません ミッションがすべてを解決してくれる なんて微温いことを言う気はありません 一般的に働く人にとっての魅力は 給与の高さや休みの多さという 労働条件であるのに対して 顧客にとっての魅力は 安さや便利さという 購入条件にあります ここを中小企業が 大手企業を簡単に上回る形で 結びつけることはできません だからこそ、自分たちの こだわりをしっかりと強みにして 顧客にも社員にも 思い(ミッション)を伝えることが できれば 共感という形でつなぐことができ 中小企業はこれまで以上に もっと強くなることができるはずです ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

たどり着きたい場所

丸佳浩選手が15日 契約更改交渉に入り 7000万増の 2億1000万円でサインしました (お約束の、推定) 高卒野手11年目での年俸2億円突破は 2000年の前田智徳に並ぶ 球団最速タイだそうです 4年連続全試合出場 今季は不動の3番として 打率3割8厘 23本塁打 92打点 最多安打のタイトルと MVPを受賞 順調なら来季中に 国内FA権を取得しますが そこを意識した複数年契約でもなく タイトル取得が加算されてもいません 筒香選手の3億5千万と比べると やはり見劣りをしてしまいますし 来年のFAでどうなるのかが やはり気になるところです 笑顔のない会見ということで コメントも 「最高のシーズンとは言えなかった」 と、日本一が目標だと 言っているようですね やはりこの時期の選手コメントは とても気になりますよね ちなみに 野球選手でコメントといえば 個性的なキャラクターと圧倒的な実績 そして名言・迷言で 国民的な人気を誇った長嶋茂雄さんが いますが 実はメジャーリーグ界にも 個性と実力を兼ね備えた 伝説のプレーヤーがいます 元ニューヨーク・ヤンキースの ヨギ・ベラです 10度の世界一を経験し MVPを3度受賞 オールスターにも15度出場し 背番号8は名門ヤンキースの 永久欠番となっているほどの人物 また、彼の独特な言い回し ユーモアあふれる発言は 「ヨギイズム」として 多くのメジャーリーグファンに 親しまれています “His reputation preceded him before he got here.” 「彼の前評判はここに来る前に聞いてたんだ」 “Baseball is 90 % mental, the other half is physical.” 「野球は90%精神、残り半分は体力だ!」 “This is the earliest I’ve ever been late.” 「今まで遅れた中では一番早かったよ」 “It’s tough to make predictions, especially about the future.” 「予測をするのは難しい。未来についてはなおさらだ」 大スターなのにコメントに漂うポンコツ感 ユニークな人柄に愛着が湧いてきます しかし、そんな彼は ヤンキースの監督も務めていますが そのときのコメントで気になった ものがあります 「自分の目的地を知らなかったら 結局はそこにたどり着けない」 これはまさに、そうだな と、考えさせられました 会社はたどり着くべき場所を 知らなければなりません 会社には、たどり着きたい場所 (ミッション)が必要ですし 会社がこうなりたいという イメージをはっきりさなければ 行動が曖昧になっていきます みなさんの会社には たどり着きたい場所はありますか? まずは、明確にしていくことから はじめていきましょう ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

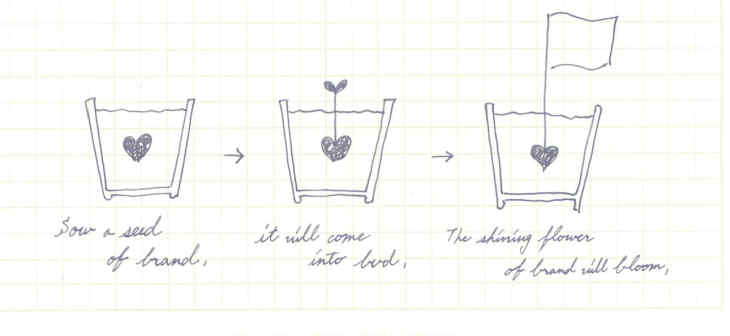

ゲレーロな、ミッション経営

巨人は中日を退団した アレックス・ゲレーロ内野手と 来季の契約をしました やはり巨人は 取り逃がさなかったですね 背番号は5 ゲレーロ選手は 「チームをリーグ優勝、 日本シリーズ制覇に導くことが できるよう全力を尽くす」 とコメントしています 130試合出場 35本塁打 打率2割7分9厘 86打点 やはりこの数字は魅力的ですね 巨人は得点力不足の一番大きな 課題解消に向けて補強できました 鹿取義隆ゼネラルマネジャーからも 「中心打者として期待する」との コメントも出ています 来年の巨人も要注意ですね それにしても、中日が気になります ちなみに日本プロ野球界における ゼネラル・マネージャーとは どんな役割なのかご存知でしょうか 有名所でいえば今年の1月まで 落合博満氏が中日の ゼネラル・マネージャーでした 近年、メジャーリーグ流の 球団管理方法が 注目されたこともあり パ・リーグの球団を中心に ゼネラルマネージャー制の 導入が進んでいます 今のようにスタッフの役割が 細分化されていなかった 過去の一時期には 「総監督」の名称で 選手の獲得や契約金の 査定などを担うなど チーム編成に全体的にたずさわる 地位を設けた球団もありました 多くの球団では球団代表の英訳に 「General manager」を充てる ケースが多かったのですが 親会社の社員が出向の形で 球団代表に就任する例が多く 専門的にプロスポーツの管理に 通じた人はきわめて少いものでした しかし、昔と違い ゼネラル・マネージャーの役割は 球団を統率するカリスマ性 経営感覚、契約更改や トレードにおける交渉力 選手の能力を見極める眼力 種々のデータを分析する 統計学的センスなど 総合的な能力が求められています 今と昔では ゼネラル・マネージャーの役割も 随分と複雑になったわけです 今と昔で 大きく変わった マネージャー職として ブランド・マネージャー という仕事があります あまり中小企業では きかないかと思いますが。 昔はブランドマネージャー の仕事というと 戦術的な広報宣伝計画の 調整役やスケジュール管理係 という意味合いが強いものでした 今よりも簡単な時代だったのでしょう メディア対策なども少なく 課題は売上を増加させることと とてもシンプルなものでした しかしながら 近年のブランドマネージャーは 完全に別世界にいます 多岐にわたる複雑な メディアを使い分け それらをすべて使いこなしながら 統合型のマーケティングを行うのは 大変な仕事になりました 目的も、「売上を増加させる」 ことよりも複雑になっていきています では何を求められているのかというと 明確なブランドの形をつくり 資産になるほどのブランド(認知価値) そのものを創り出すことです 資産になるほどのブランドを 構築しようと考えると 社員がブランドを信じて すべての顧客接点において ブランドを実演しない限り ブランドの約束は果たされません そのため 社外と同様に社内でも ブランドを構築することが 求められます このことこそが ミッション経営の 核となる考え方です 資産になりうるブランド構築が 難しい理由は大きく分けて 2つあると考えます 1つ目は 「短期的には儲からない」から 当然、経営者としては こういった尺度を重要視します 社員クラスがここを推進すると 真面目にやっても昇進できないどころか 社内で面倒を押し付けてくる 厄介者として煙たがられ 足を引っ張られた挙句 評価がガタ落ちになる なんていうケースも見ます 2つ目は 「ブランド構築」は難しいから 経営的の観点から見ても 的確なブランドビジョンを描き 更にはそれを実現する画期的な 方法を見つけることは よくても困難なレベルで わるければ不可能に近いものです しかも、成果がでるのが 3〜5年後になるといえば 短期的な財務悪化 もしくは横ばいだとしても 進んでいる方向は正解であり ビジョンに近づいている という説明を経営者に しなければならない これは、かなり苦しいものです 長期的業績を示す 説得力のある指標が なかなか作り出せないことも 実現を困難にさせます だからこそ、ブランド構築という 観点で考えるのではなく 経営者自身がやりたいことを 使命感をもって追いかけることで ミッション経営を行う ミッションを経営者が本気で 追いかけることによって 市場からみれば それこそがブランドとなり 社外も、社内も 一つにまとまっていくことができる 経営者が自分自身が 社会から何を求められているか理解し その課題解決を 使命感をもって取り組み続ける こう考えると 困難に思えたブランド構築も まだ規模が小さい 中小企業には有効な手法であり その価値を十分に活かすことができる ということに気づいてもらうことが できると思います ミッション経営は 会社が小さい時期に 取り組むことこそ とても大きな意味があるわけです ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

SMARTの法則

昨日は プレジデントアカデミーでした 数字を通して 会社の健康状態を知ることができる ビジネスコックピットをつくる 経理・財務 が、テーマ 経理・財務がテーマといっても 財務3表を読みましょう という話しではなく 会社を運営していくにあたり大切になる ポイントをそれぞれ数値化していき それを見える化していく活動をする というものです 計画を立てて 行動を管理するという 活動がありますが 目標設定法で スマートの法則 というものをご存知でしょうか 計画をたてるときに とても便利な考え方です SMARTというのは 次の5つの頭文字をとったものです (Specific)具体的 明確で「何が」がクリアであること テーマがわかりやすいこと (Measurable)測定可能 量で測れること あるいは検証可能であること (Achievable)達成可能 現実的で 達成には特別の努力を要するものであること (Relevant)重要性 その目的達成が 目的達成にとって意味があること (Time-bound)具体的な期間 達成期間が限定され,期限が決まっていること 明確な目標には この5つの基準が 満たされているとのこと 自社の目標設定のルールにも 頑張って取り組めば ギリギリ達成可能であり 達成期日に 達成か未達かが明確に 判定できるもの というルールにしていました がこのSMARTの法則の方が 比較的すっきりする文章になります 実は Achievable 達成可能 の部分については Agreedと置き換わることがあります Agreedとは当事者間の 合意があるかどうかです あるメンバーが勝手に目標設定しても 他が付いてきません 目標設定については納得できる 取り組める目標が必要だといえますので Agreedがこそが重要になります 年末に差し掛かり 来年度の目標や計画を立てている 人も多いのではないかいと思います SMARTの法則に基づいて しっかりと設定をしてみてはいかがでしょう ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

ミッション経営の基本

昨日はスタートアップ企業や ベンチャー企業の 支援をしている fabbit広島駅前さんとの タイアップイベントとして ミッション経営の基本セミナー を行いました もともと毎月 社長の学校 プレジデントアカデミー 経営の12分野 というセミナー形式の学校を 運営していますが それとは別に もう少しコンパクトな 基礎部分に取組むセミナーを 毎月行っています ミッション経営というと 実は、結構煙たがれます やはりミッションというと 綺麗ごとのように感じられますし それ以上に ミッションがあやふやなまま 経営に取り組んでいる人からすれば 胡散臭く感じるか 耳が痛いと感じるか に別れるようです ミッション経営に取組むといっても すぐに効果が出ることもありません 最近は、大手企業は当然として 中小企業においても 「ミッション」 「ビジョン」 「バリュー」 などが明文化されて 事務所の壁に掲げられていることが 珍しくはありません しかしながら こうした理念やビジョンをつくり 内外に向けて発信した結果 社員の考え方と行動が 本当に変わったと 満足している経営者は ほとんどいないのが現状です それはなぜでしょうか 学生に大人気の企業の ミッションを見てみましょう <経営理念> 地球を舞台に、人々の交流を創造し、平和で心豊かな社会の実現に貢献する <お客様へ約束すること> 私たちは、地球を舞台に自然、文化、歴史とのふれあいや人々の交流を創造し、お客様に感動と喜び を提供します 私たちは、お客様と共に歩んできた100年を大切にし、これからも「価値ある出会い」を創造し続けます JTB社のミッションです 理念やビジョンが 企業の存在意義や価値観を 表現するものである以上 多くの会社において お客様第一 社会貢献 社員満足 などの考え方が 入ったものになっています ただし そんな話は企業が利益を 追求するために存在する 機関であることを含めて あまりにも当然のことをことを 改めて言っているだけに過ぎません 大手企業は多くの顧客が必要です そのため、多くの人を対象にした メッセージを伝えてしまうことになります 比較的大手企業のミッションの目的は どこに出しても恥ずかしくないミッション というケースが多く ミッションだけを切り取った場合 学生にも顧客にも深くは響かない ありきたりの言葉になってしまいます 大手企業の場合は 多くの顧客を対象としてしまうため 自然と幅が広がりミッションの 輪郭がぼやけてしまいやすいのです 大手企業の場合は これで仕方がありません しかし中小企業が こういった大手企業の ミッションを真似て作るため 横並びで特徴に乏しい ミッションが生まれて くることになります ミッションが浸透しない 理由の一つに 経営者としては すべてのお客様にとって すべての社員にとって 受け入れられなくてもらいたい という気持ちが あるからだともいえます しかしながら ミッションやビジョンを お飾りではなく 真に力をもった 言葉にするためには 前提を変えなくてはなりません すべてのお客様満足ではなく 熱心なファンになる お客様をつくること 単なる社員満足ではなく 好きな社員だけが残ること 多くの人に嫌われるくらいの 明確な主張が含まれた ミッションやビジョンを 作ってはじめて 経営者以下社員もその主張に コミットメントすることが 可能になります そして 全員がコミットメントしてこそ ミッションやビジョンが 実際に力を持ってくる訳です 好きな人もいれば 嫌いな人もいる それが正解 それがミッションです 短い時間で作り切ることは できませんが でも、だからこそ 取り組めば 大きな変化を得られます それにしても お世話になった先生が いらっしゃったので 少し変な感じでしたが お会い出来て嬉しかったです コワーキングスペースを 運営しているfabbit広島駅前も ぜひご利用ください そして、今夜は 経営の12分野本編となる 12月のテーマ 経理・財務があります 会員の方、お忘れなく それでは、また今夜 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

採用コンテンツをどうするか

昨日社員紹介用の 写真を撮影してきてもらいました 社員紹介の写真は大切です 社員紹介のページは 思いの外みられていますが 学生は具体的には どこを見ているかご存知でしょうか? 実は学生が採用情報をチェックするとき 重要視するポイントは 1位 わかりやすさ 2位 情報量 3位 デザイン性 毎年この3が上位にあがってきます 今日はこの「わかりやすさ」と 「情報量」について考えます 1. 情報への明確な導線 学生の考える 「わかりやすさ」とは 自分のほしい情報がどれだけ 早く手に入るかということです コンテンツの内容が 想像しやすいような バナー画像を準備したり どのページからでも 重要なページへワンクリックで 移動できたりすることで 「ほしい情報を探し回る」 というストレスから開放してあげる ことが大切なポイントです 階層が複雑だったり リンクが見つけにくかったりすると 学生がサイトの閲覧に疲れてしまい 興味喚起 動機形成 疑問の解消 が、十分にできません ストレスのない導線で 情報へと導く親切な設計が 採用サイトにはとても重要です 2. メッセージ性 次に重要なこと それは 「メッセージを伝えること」です 印象的なキャッチコピーや 社内の風景を見せる サイトデザインなどで 印象作りをすることも大切です しかし、本当に大切なメッセージは 体感してもらうことができれば 更に好感度があがります ページを分けたり 物語性を持たせたり シナリオを通してメッセージを 感じてもらうことで 学生により強い印象を 残すことができます 3. ”自分に関係する”コンテンツ そして最も重要なポイントは 「学生に関係するコンテンツをつくる」 ことです 採用サイトは学生にとって 自分の将来を決める 重要な判断材料なので いかに具体的に 自分の将来を描けるか ということを重要視しています 採用のフローが 丁寧に示されていたり 入社後の仕事内容が 隅々まで網羅されていたり 入社後にどんなメリットがあるかが 提示されていたりすると そのコンテンツは ただの採用情報ではなく 自分の情報サイトとして 機能しはじめます この”自分の情報”が学生にとって 大きな動機になります いい印象を持たせようと 見栄えだけに注力したり 面白いだけのサイトでは 学生の心は動きません 学生のニーズに応えた この3点が網羅されているかで 採用活動の結果が 大きく変わってきます 採用活動本番に近づきました まだサイトの変更は 間に合いますので しっかりチェックしてください ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

役割と隙間

日本プロ野球選手会は 嶋基宏選手会長(楽天)が退任して 組合のトップとなる 第9代選手会長として 炭谷銀仁朗選手(埼玉西武)が 就任することを発表しました 炭谷新選手会長は 「もうすぐ大きな国際大会が3つ (ちなみに 2019年「プレミア12」 2020年東京五輪 2021年「WBC」ですよ) 控えているので 僕自身ができることを 全力で取り組んでいきたい お話を頂いた時には そういう役割に選んでもらったと うれしく思いました と、笑顔でいっています そもそも日本プロ野球選手会とは 労働組合で プロ野球12球団に所属する 日本人選手全て (一部の外国人選手を含む) が会員となっています プロ野球は日本屈指の 人気スポーツですが 選手の寿命が短く 社会保障も不十分 であることなどの問題を受け 主にその地位向上を 目的として1985年に発足 選手の地位向上に 関する諸問題の対応などを 対応しているようです やはり選手会長は キャッチャーの印象がありますが 過去を見てみると そうでもありません (1)中畑 清(巨)1985年11月 (2)原 辰徳(巨) 89年 7月 (3)岡田 彰布(神) 92年 7月 (4)正田 耕三(広) 95年12月 (5)古田 敦也(ヤ) 98年12月 (6)宮本 慎也(ヤ)2005年12月 (7)新井 貴浩(広) 08年12月 (8)嶋 基宏(楽) 12年12月 (9)炭谷銀仁朗(西) 17年12月 一番印象的なのは セ・パ 2リーグ制が リーグ統合の話が出た 2004年の古田会長時代の 日本プロ野球ストライキ があるからですかね この 日本プロ野球選手会会長 という役割は なにもないときであれば 問題ありませんが なにかあると本当に大変な 役回りだといえます 嶋選手はこの役割を引受け よく5年間も頑張ったと思います 炭谷銀仁朗選手にも 引き続き頑張って役割を果たして もらいたいと思います 若くしてこんな大役を引き受けて 本当にすごいと感心します しかし、民間企業をみると 上司は部下に仕事を発注し 部下はそれを引き受ける こんなあたりまえのことが スムーズに行われないことが 増えているようです 上司は部下の責任範囲を広くとらえ 「君の仕事だろ」 と指示しますが部下は 「それって私の仕事なんですか?」 と身をかわす そんな話をよく聞きます 最近では、新入社員の中にも 仕事を素直に引き受けない 若者が出てくると聞きます いったいなぜこのようなことに なっているのでしょうか どうやら成果主義の 人事評価制度の影響もありそうです 部署やチームにとっては 大事な業務でも 自分の成果に直接はつながらない 仕事は引き受けたがりません 一般的に社内で仕事をちゃんと やりきっている人は 結構守備範囲が限られています 自分の仕事の範囲をすごく狭くして その中だけを最適化することで 自分自身の仕事を十二分に やっているというという PRになってきます 実は 「どこまでが自分の仕事の範囲」 か、ということを決めるのは チームで仕事をしていくには とても大きなポイントになってきます 経営計画(事業計画)において 自分のチームや部門が計画を立て その達成率で考える場合も 高い計画を立てたことにより 達成率を評価する方法をとると 社員はドンドンと計画値を下げる 方向に進んでいきます そのため できる限り自分の責任範囲を狭く 設定する社員が出てきてしまうわけです とはいえ、放っておくとチームとして 機能しなくなります なので事前に 役割分担については チームで広めに設定しておくほうが よいといえます 個々の担当者の間に 役割の隙間ができるよりは 役割が重複している方が 仕事の振り分けがしやすくなります これって、誰の仕事? という隙間をどう作らないか チームを運営するにあたって 大きなポイントだといえます ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

生きるために食べ、食べるために働く

小学生の頃 偶然ラジオで流れてきた 大江千里の 「あいたい」という曲を聞いて 大江千里のファンになりました 小学生のときだったので そのときに流行りだしていた CDレンタルショップに行って CDをたくさん借りては ダビングをしました 先日、打合せが終わって移動中 音楽でも聞こうかと 久しぶりにYouTubeで 大江千里を検索したら シングル・カットされていない 「Rain」という曲があるのですが その曲を「秦基博」と 槇原敬之もカバーして 発表していました [embed]https://www.youtube.com/watch?v=NgxTYCbr-K4[/embed] 本当にいい曲なんですが シングル・カットされていないのに よくこんな曲に目をつけたな と感心していたんですが 「君の名は。」 で一躍有名になった 新海誠監督が2013年に作った映画 「言の葉の庭」 この作品のエンディングテーマとして 使われていたようです 「君の名は。」 でいう、前前前世の位置です この作品では 背景は雨が重要な要素を担っていて 新海誠監督も 「雨は3人目のキャラクターと いっていいくらいウエイトがある」と 語っていて シーンの約8割が雨のシーンで 構成されています そのため大江千里の 「Rain」が使われたのでしょうね 映画といっても たった46分しかなく そのため人物の背景説明が し過ぎず、もしくはないままですが その説明のなさのバランスが良いです 映像が本当に綺麗で 実写かのような雨や 人物の色使いなど ため息が出るほど 言の葉の庭に登場する 主人公のタカオは 靴職人を目指しています これという理由はなく なぜか、靴職人になりたい と感じているようです 多くの人が 自分を自己分析して どんな仕事が合うのか? など、色々さがして 自分自身の仕事を探そうとします 主人公のタカオも 15歳の子供の夢なんて 将来叶いっこないという 漠然としたプレッシャーもあるようで 社会人で大人のヒロインに 感情をぶつけてしまいます 現代社会で若い時期から やりたいことが固まり 夢を持って大人になれる人は 多くありません 内閣府が発表している 若者・こども白書 若者の考え方についての調査 (若者の仕事観や将来像と職業的自立,就労等支援等に関する調査)結果から 15歳〜29歳を対象に 仕事観について きいてみると 仕事を選ぶ理由として 何がどれくらい大切か この2つを見ると 人は生きていくために働き 会社は大きくなくてもいいが 収入は多いこと というのが若者の条件だと 読み取ることができます 多くの人は生きていくために 働いていると言っていますが 現実を見れば 生きるためには全く必要のない お洒落がしたい 旅行に行きたい お酒も飲みたい おいしい料理も食べたい 踊ったり 人の作った架空の話をみたり することにお金を使っています 気持ちでは 生きていくために働いている と、経営者も若者も 社員も思っていますが 現実は 誰もただ生きていくためだけに 働いてなんていません やはり生きるためだけではなく 何か生きる以外の 余計な何かをするために 人は働いているのだといえます 生きるために食べ、食べるために働く こんなつまらない人生を 若者が想像しているとしたら 当然未来に希望はありません しかし、本来はそんな心配はなく 本当は生きていくだけなら簡単です しかし私たちは それだけでは満足出来ません お洒落がしたい 旅行に行きたい お酒も飲みたい おいしい料理も食べたい つまり、人生を楽しむために、 私たちはあくせく働いているわけですが 多くの現代人は そのことを忘れてしまっています だからみなさんは なぜ働くのか? と、若者から聞かれたら 人生を楽しむためにだよ と、言って ぜひ希望を与えてほしい と思っています ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

サッチーとカツノリと古田

プロ野球の元監督 野村克也氏の夫人 野村沙知代さんが 85歳で亡くなりましたね 1978年に結婚され 第一子・克則氏も プロ野球選手になりました 彼女の息子である 克則氏はプロ野球の登録名は イチローの様に「カツノリ」 とされていたのはご存知でしょうか ポジションは父親と同じ キャッチャーとしてプロ野球 選手になりました 野村克也氏が育成した選手で 有名なキャッチャーは 古田 敦也がいます 人材業界には 面白い逸話があり 古田 敦也を育成したのは 当時の監督である野村克也氏 というのは本当なのか? というもの なぜかというと 当時野村監督が古田選手を じっくり時間をかけて指導したから 名キャッチャーになれたのだというのなら 彼の息子であるカツノリは なぜ名キャッチャーに なることができなかったのか? 野村監督は息子であるカツノリを おそらく古田以上に熱心に指導した のではないか? しかし、カツノリは 古田以上になることはなかった その原因は 明らかに「素材」の違い だというもの つまり、古田は 野村監督が監督として いるという環境の中で 自ら育ったのであり カツノリは同じくか もしくはそれ以上の環境を 与えられながらでも 育たなかった つまり、名プレイヤーというのは 教育によっては育たないという説で 何よりも採用する「素材」が重要で 素材が十分でなければ いくら名監督が育て 名キャッチャーを育成している 手腕をもってしても 誰でも 名キャッチャーにはできない つまり、 「教育には限界がある」説 大学時代は活躍していましたし プロ野球選手になるだけでも すごいことですけれどね 採用にこだわらなければならない 理由の大きなポイントとして 教育には限界があることを しっかりと理解した上で 良い人材を採用する 努力をしなければ 誰でも育成できる わけではありません 中小企業の経営者でも 突然右腕の採用を頼まれるのも 難しいのですが 誰でも育てる自信がある という人にお会いすることもあります それは大きな勘違いで 育ててきた人材は 育つだけの素材であったということ 教育をするときは 「誰でも育つものだ」という 信念で教育をしなければなりませんが 採用をするときには 「カツノリは古田にはできない」 ということを肝に命じて 採用活動を設計しなければなりません 心構えとしては 相反することを言って 難しいのですが 採用活動時の責任として 「教育でどうにかすればいい」 というのは 考えてはいけない と思っておいてください ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー