CATEGORY

シナジー活動記

やり方とあり方

お付き合いがある会社で 2年前に新卒で採用した 学生が既に大活躍している という話を聞きました。 大活躍というか 既にエース級の活躍。 だから、新卒がいいので みなさん、新卒採用をぜひ していきましょう! といったことを言うつもりは ありません。 新卒採用に限らず 採用活動も 人材育成も 本当に難しいものです。 ここが難しいところですが 採用が大切 育成が大切だと 声を大にして いっている人でさえも 実は、採用も、育成も できていないものです。 人材教育の会社の エース社員、部長、役員は 概ね外部調達なんて言う 話もゴロゴロしていますし ビジネスマナーを指導教育 する講師でさえ、その多くが 元ANAの客室乗務員という 肩書で仕事をしています。 人材を育成するという 研修や教育という概念ですが その講師を担当したり 育成を推進する中心自分物が その会社の 教育や研修で育っていない といった矛盾が多いことを 考えてみれば 人材育成、定着がどれほどに 難しいことかがわかります。 ふと、考えてみれば その業界の専門家が 自分では実践しないと いったような話はたくさんあります。 不動産投資に携わっていて 日々多数の物件情報が手元に 届く宅建業者はその気になれば インサイダー情報とも言える 最良の掘り出し物件を いち早くゲットして良い 不動産投資が出来そうです。 しかし現実には 不動産業者で自分自身でも 物件を買っている人は あまり見かけません。 証券マンは株式投資は したがりませんし FX会社の人も 中にはいるかもしれませんが 自分ではFXを積極的に している話は聞きません。 言っていることが 実践できていないというのは 残念ですが説得力が落ちます。 コックさんが自分で作った 料理をあまり食べたがらない という傾向はありますが それは、 自分で作ったものを 自分で食べるよりも 人に作ってもらう方が 美味しいという感覚もあるので 自然なことかもしれません。 自分たちは 実践していないけれど 大切な要素は◯◯で その◯◯を当社では 提供することができます! という話によく 違和感を感じますが それに違和感を感じない 人が多いのも事実です。 その違いは 違和感を感じない人は 成果を求め 違和感を感じる人は その会社のあり方さえも 求めているのかもしれません。 お客様でもそうですが 成果だけを期待する相手は 業者としての色合いが濃くなり 細かなリレーションや パートナーシップを期待する 相手には自然とあり方を求める ようになります。 相手とどういった関係を 築きたいのかによって 自分のスタンスも変わります。 精度の高いやり方に 集中する方法もあるでしょうし あり方に徹底的にこだわる 方法もあります。 感情の部分では どんなに苦しくても あり方にこだわる人 の方が好きですし 一緒にやっていきたいという 気持ちにさせてくれます。 あり方は、とても大切ですが そのあり方は 100人いれば100通り 100社あれば100通り みんな違っててもいいので みんな違ってる方がいいので 自分たちのあり方をしっかりと 明確にしていきたいものですね。 お知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

採用のための認知価値

採用力をあげようと考えた場合 応募者に対して自社のミッションや 価値観をぶつけることは欠かせません。 そうすることで ミッションや価値観に 共感してくれる人を集める ことができるようになるからです。 そのうえで自社の魅力として PRできるように変換するのが 採用コンセプトです。 ミッションや価値観をそのまま 言葉にするだけではなかなか 応募者に共感してもらえません。 だからこそ、伝わりやすい 言葉やデザインなどに置き換えつつ 強みとして伝えていく必要があります。 大切になるのは どうすれば応募者に響くのかと 考えることです。 ミッションや 価値観をベースとする 強みをしっかりと捉え 適切に伝え ていくことによって 応募者に響くコンセプトに 導いていくこと をしないといけません。 ただ、多くの企業では 自社のミッションや価値観を ポイントとして伝えようとしません。 それよりも、仕事の内容と 応募者に求める学歴や職歴 能力などを重要視する 傾向があります。 当然、そうなるとそこが ミスマッチとなります。 採用活動は コミュニケーション 深い部分で共感を得ていない企業に 応募者が入社することは 「思っていたのと違う」 「順応できない」 といった思いを抱かせ ミスマッチを生んでいきます。 コミュニケーションの基本は お互いをきちんと知ることです。 どうしても採用側は 一方的に必要な情報を伝え 一方的に必要な情報を引き出して 選考する流れになってしまいます。 何よりも、応募者は選考中は 選ばれる立場だと 考えてしまいやすく 自分から企業の深い情報を 引き出すほどのスキルが 備わっていないことも 少なくありません。 まずは自社の深い情報となる ミッションや事業について しっかりと情報を提供して その部分が伝わるように 努力することが必要です。 採用ブランディングを しっかりと進めるにあたり 自社のミッションや価値観を まずは伝える工夫をすること。 一番いいのは そのミッションや価値観を 言葉で伝えた後に それが応募者に この会社は本当に 目指しているのだな といったことが伝わるような しかけが必要になります。 上場を目指すとか 世界に挑戦するとか お年寄りにやさしいとか 認知価値をしっかり定めたら 認知価値を実感してもらうための 小さな行動を積み重ねなければ いけません。 それを、採用活動の中に どうやって表現し続けるのか どうやって積み重ね続けるのかは とても大切になります。 言葉をしっかりと伝えないと いけませんが、言葉だけでも いけません。 でも、まずは言葉から。 しっかりと、伝えてくださいね。 お知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

1勝9敗1分け

世の中見渡せば、思わず 「そんなことがビジネスになるの?」 と言ってしまうユニークなビジネス が存在します。 ビジネスモデルについて どうすれば、喜んでもらえるか どうすれば、強みが出せるか どうすれば、儲かるか アイデアを考えることは とても面白いものですが それを実行に移すとなれば 話は変わります。 アイデアは大切ですが そのままではビジネスに ならないので やはりアイデアだけでは 価値は薄れます。 アイデアに命を入れて 本当に価値を生むためには 多くの行動が必要になりますし 多くの行動によってアイデアは 磨かれていきます。 言うまでもなく、考えてから 行動することも大切ですが 行動した結果を見て考える という活動もとても大切です。 考えることと 行動はワンセット 独自のビジネスモデルは 簡単に生まれないものだな と気付かされます。 昨日も、独自の ビジネスモデルを考えられて 破竹の勢いで展開されている 方にお会いしました。 その業界に根ざし その業界のことを熟知している 方です。 だからこそ このビジネスモデルを 生み出したのだろうと 思っていました。 ただ、話を聞いていると その業界を熟知していることは そのビジネスモデルを生み出す 重要な要素ではありますが その業界の「超」プロであるという 専門的な要素は半分以下しか ないように感じました。 もっと重要な要素は 「これは、いけるのではないか?」 と、仮説を立てたアイデアを 成功か、失敗か適正に判断が つくレベルで実践することです。 ビジネスのアイデアが 良かったのか、悪かったのか 適正に判断をつけるためには 一度やりきるしかありません。 アイデアは良かったけど 単純な力量不足で失敗したり 片手間で取り組んでしまったことで 失敗するケースは多く見かけます。 その人の話で興味深かったのは 「私の人生 11戦1勝9敗1分け で、その1勝が このビジネスモデルです」 と、言われたこと。 11戦1勝9敗1分け ユニクロの柳井さんが 1勝9敗と言われているのは とても有名な話ですが 本当に挑戦が大切なのだと 気付かされます。 もともと展開されていた 事業もユニークでしたが その事業は既に世に 存在しているものでした。 世に存在していない ユニークなビジネスモデルで 自分独自の強みを発揮して イキイキされているようでしたが その成功の裏には 成功の10倍の失敗がある。 誰だって失敗はしたくありません。 自分の資本であるなら なおさらでしょう。 「失敗した」と「挑戦した」は 言葉の裏表です。 挑戦なしに新規事業はありません。 成功の裏に その10倍の失敗がある よく聞く言葉ですが まさに、体現している人をみると 偶然面白いビジネスをやっている なんていうレベルではなく アイデアと実践 挑戦と失敗を 気が遠くなるほど繰り返している のだということに気付かされました。 「知っている」のと 「分かっている」(つもりな)のと 「実践できる」のは 本当に雲泥では済まない程の 差があるものです。 失敗しても、挑戦と実践です^^; お知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

リアルタイムの価値

システム統合に 随分と苦しんでいます。 ベンダーさんも 随分と頑張ってくれますが 事業やサービスの数が どうしても多いので 結果としては 直感的に分かりにくい 数字が羅列される ことになります。 数字がまとまると 数字を見るだけで 何が起きているのか 判断はしにくくなるものです。 事業の立ち上げ当初には なかったような悩みです。 立ち上げ当初は 出来ることは何でもやりました。 事務所の引っ越し 事務所の内装工事 教育マニュアルや あらゆる書式、フォーマットを 自分たちで手がけました。 とにかくバタバタしながらも 自分たちで考えてすすめる。 その頃は 書類一枚作るのにも ものすごい時間がかかったし 請求と支払いの誤差を調べる 余裕さえもありませんでした。 協力会社の契約も、何ヶ月も 通ってようやく了承を得たり 就業規則も自分たちで 考えて細かく修正したり。 ところが ある一定規模までくると なんでもやる組織から 作業分担ができる組織に なります。 例えば 営業は営業の担当者 本部は本部の担当者 運営は運営の担当者 経理などのバックエンドは 管理の担当者というように 次第に仕事は分業化していきます。 更に、事業数が増えると その数も飛躍的に増えます。 役割分担が進むと 情報は分断されるし 全体的な情報が共有されなくなる。 いざというときに 経営者としての 判断が鈍る危険性は 少なくありません。 だからこそ 難しくても システムはある一定 統一していきたいという 思いもあります。 もっと完全に分裂させて いいのであればそれも ありなのかもしれません。 不採算だから あっさり事業を売ったり できるような単独制。 シナジーは無いけれど とにかく、すっきりする。 でも、それでは 目指す形にはならないので その中心にはシステムか何かで 何が起きているのかわかるように しなければなりません。 今やスマホでも活躍する カーナビアプリですが ナビアプリが登場してすぐの 頃と比較すると格段に使える ようになった最大の理由は リアルタイム性です。 ちょっとした遅れで カーナビは途端に 使いにくいシステムになります。 LINEだって 既読がつくレスポンスが 異常に正確で早いから ここまで普及しているわけです。 会社のシステムも同じ ちょっとした差ですが ズレがない リアルタイムの価値は とても高いものです。 色々苦戦はしていますが 複雑な事業形態でも リアルタイムを追求して 行きたいものです。 お知らせ 小さな会社の ブランドのつくり方とは? 「ブランド会社」と言うと、 多くの方が世間で名の通った「一流の会社」を思い浮かべます。 そして、ブランディングとは 「ロゴ」「デザイン」「高級感」などの 「見え方」を考えることだと勘違いしてしまうのです。 しかし実は、 小さな会社が目指すべき「ブランド」とは、 そういったものとは、全く違います。 ここの認識を間違えると、 小さな会社にブランドを生み出すことはできません。 ブランドは勝手には創られない ブランド力のある会社は、 自らブランドを設計し、努力を重ねることで、 その地位を築いています。 ブランドをつくる上で、まず大切なのが 「大きな方向性」を決めること。 今回の講義でお伝えする「ブランドのABC」を実践すれば、 その方向性は、おのずと見えてきます。 ブランドを会社に落とし込む 大きな方向性が決まったら、 次はそれを、会社の中に落とし込んでいきます。 これからの考え方が、 ブランド化を進める上での大きな力となるでしょう。 ブランドをつくるための、最初で最後の手段 さらに、セミナーの最後にお伝えする 「ブランドをつくるための、最初で最後の手段」を知ることで、 “小さな会社のブランドづくり”の本質を理解できます。 「小さな会社のブランドづくり」セミナー 日時 :8/1 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :ファビット広島 ガイド :杉原 里志 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/branding/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

誰のためのお祭りか

夏のこの時期ということもあって お祭りやイベントが多くの エリアで行われています。 この私たちの地域も 豪雨災害があったとはいえ 徐々にイベント再開の道筋が ついていっています。 お祭りもイベントも 実は目的によって 2種に分かれる のではないかなと感じます。 それは、「誰のための お祭りなのかということ」です。 ・地元の人なのか ・観光客なのか どちらかといえば ここがあいまいになっている お祭りは少なくありません。 もちろん、自然と観光客も 来るようになったお祭りも あると思いますが もし新たにお祭りやイベントを 考えるのであれば主催者は どちらのためのものなのかを きちんと認識しておくことです。 地域活性化のため とまたひとくくりにしても 地元の活性化 (市民が盛り上がりたい) のか 観光客を呼びたい のか それによっても 活性化のための 活動は大きく変わってきます。 地元の人のお祭りは いわゆる「町内単位」での お祭りになりやすいものです。 明らかにその土地の人だけで 盛り上がることを目的とし 地元の神様を御祭する。 これはこれで 継承していくべき 大切な行事です。 しかし、観光客を呼びたい のであれば中途半端な 夏祭りをしていても そんなのどこでもやってますから 簡単には人は来ません。 下手すると、地元の人も 「別に行かない」なんて こともありえるわけです。 もともと地元の お祭りではあったけど それがその土地の魅力ある お祭であれば自然に観光客は 集まってくるでしょう。 例えば 青森のねぶた祭りや 仙台の七夕祭りや 東広島の酒まつりなどは その典型です。 そのようなお祭りになるには 何が必要でしょうか。 簡単にいえば 「そこでしか見られないもの」 になります。 さらに、「歴史あるもの」なら 地域性がぐっと高まります。 とはいえ、どこかで似たような お祭は必ずあります。 なので、大切なのは その違いを告知するときに ちゃんと伝えていくこと。 最初は白けても しっかりと伝え続けること。 お祭にも、そのエリアの 独自性が必要です。 どうしてこの内容のイベントを この土地で開催するのか? そこが明確になっていないと 人は集まりません。 でも、なんとか無い資源を 探して見つけ出そうとして 学生が懸命にイベントで 盛り上げようとしています。 地域を活性化させるため。 はたから見ると 無謀にも見えますし 危なっかしくも見えますが クラウドファンディングで 資金を集め共感者を集め 小さくでも自分たちで 前進させる姿は 諦めている大人に比べると 何倍もカッコいいものです。 シナジーの 内定者なんですが 本当に無謀だよな〜 と、思うほど頑張ってます。 でも、それを (ただのドライブかもしれませんが) 若手社員が励ましに行って (空振ってあえませんでしたが) 元気を届ける。 地域を元気にしていくことは 簡単ではないなと つくづく思いますが 思いを持って頑張っている人は いつの時代も応援されるものだな と、あらためて実感します。 お祭りをやっていると 利害関係者が増えすぎて 誰のためのお祭りなのか わからなくなるもの。 だからこそ、予め どちらのためなのかを 概ねの方向性は持って いなければ 有志が身を削り続ける イベントになってしまう 可能性があります。 採用も同じで 何かやれば当然 何かしら効果はありますが 割に合うか合わないかは 重要なポイントになります。 簡単ではないと思いますが 出口は明確に越したことは ありません。 お知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

「いま」という時間を、あると考えるか

時間の概念について 過去も未来も存在しない。 あるのは、いま この瞬間という時間だけだ! という話をよく耳にします。 不安や期待が 時間という概念を作り出す。 別の言い方をすると 今に没入すれば 時間の概念は生まれない ということ。 常に今を生きるって なかなか想像しづらいですが そんな人間も存在している のかとを思うとなんだか不思議です。 個人の考え方のときは こういった考え方が とてもハマるのでしょうね。 ただ、チームを動かすときは この考え方が通用しにくいな と思います。 チームを動かすときは 全く反対の 「今」というときは存在しない と考えるようにしています。 チームというのは 「いい思い出」と 「これからの夢」で 成り立っているのだと。 時計は、一秒たりとも 止まることなく動いています。 なので、本当に正確な「いま」 というのは錯覚であると。 たった一秒でも過ぎたものは 既に過去の思い出になります。 私たちは、過去の思い出と これから起こるであろう期待 の2つの狭間で動いている。 そうであれば 過去のいい思い出と 未来にいい期待がある人生は 当然すばらしい人生で 充実した人生といえます。 なので 夢が大切になります。 夢のない計画 夢のない人生は むなしいものです。 会社経営も同じで いい思い出と 将来への期待の2つを 置き去りにして 今、この瞬間を 最大限に生きよ! と、社員に説いたところで 社員は何をしていいかは わかりません。 ただ、経営者が自分自身に 今を全力で生きる! と、決めることは 悪くありませんが 組織を動かそうと思うと それでは力不足になります。 組織に大切なのは いい思い出と いい未来への期待。 だからこそ組織には 長期的なビジョンが 必要になります。 今を全力で生きる という考え方は 個人の力を最大化する のには適していると 思いますが チームに落とし込むときには 自社のミッションやビジョンに 支えられた目的に向かう 活動の中で行われます。 本来あるべき姿 会社が目指す未来を 追いかけるときに 時間軸を 今だけにしぼると どうしても違和感が出ます。 自分自身に落とし込むなら 「今」に集中すると考えて 能力を最大化させるつもりで。 チームで考えるなら 「今」は存在しないという 考え方で何を追いかけるか をしっかりと考える。 これが正しいわけでは 無いと思いますが 自分なりのルールに していこうかなと。 お知らせ あらゆる集客システムに共通する、3つのステップ 実は、あらゆる集客システムには共通する「基本形」があります。 大企業も、小さな会社も全ての集客システムは「3つのステップ」でつくられているのです。 セミナーの当日にお伝えするこの「3つのステップ」を押さえれば、 あなたも、自社の集客システムを創りはじめることができます。 経営の12分野セミナー「集客力」 日時 :8/29 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKP ガーデンシティ premium 広島駅前 ガイド :小濱 亮介 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/attracting/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

お祭り好きか、血祭り好きか

明石家さんまさんが 「バイキングはお金 払ってるんだから残してもいい」 と番組で言ったことが原因で ネット上でバッシングされてます。 「本気で言ってるなら引く」 「大病して感謝の心を取り戻せ」 「クズ」など、色々言われています。 まあ、わからなくもありません。 時代が時代でもありますしね。 経済的な活動視点では 明石家さんまさんが 発言していることは 間違っていないわけです。 お店のルールと モラルの問題。 ただ、農家に感謝できる人が 他人を思いやれる人が 犯罪者でもない人をつかまえて 名指しで「クズ」と呼び 「大病すればいい」とか 自分が気に入らないことは 徹底的に叩くスタンスは さすがに 見てても息苦しく なってしまいます^^; 農家に感謝できる人が モラルの高いはずの人が。 相手が間違ったことを言えば 大声を上げて、断橋して お祭りにして、血祭りにする。 SNSをみてると よくあります。 こういうことが続けば 周囲との関係はどうしても ギスギスしてきます。 自分自身も過去 ある団体の規則の穴を 指摘していたことがありました。 理詰め、正論 相手に逃げ道はありません。 さすがに 相手の面子もあるので 大勢の前では言うことを しませんでしたが 変えるべきだという話を し続けました。 少し驚いたのは 自分の他にもそこに 気づいている人がいて 問題としてはお知らせ してくれますが 彼のスタンスはいつも こういった問題はあるが みんなが了承している のであればそれでよい うまくいっているものを 波風立てる必要はないので。 というものでした。 ルールやスタンスはいつも 組織やチームをよりよく するために存在します。 そこを忘れて 大人げない人や 自分の意見を誇示したい 我欲が強いタイプの人は ◯◯なのに どうしてそうならないのだ! と、声を荒げてしまいます。 そして、自分は正しいことを 主張している 正義の代弁者だと信じている。 かつての自分もそうです。 でも、他の人は 組織の運営を 円滑にいかせるために 誰よりもちゃんと 調べて、考えて穴に気づく。 その穴の埋め方は 共有しておくけど時期を待つ。 なぜならば チームをうまくいかせることを 優先するために。 人は認められたい生き物なので どうしてもこういった穴をみつけると 「ここがまちがってます!」 と、声高らかに 言ってしまうわけです。 もうひとり、気づいていた人に なぜ、その穴を詰めないんです? 聞いたことがあります。 そのときの答えは 「信頼関係で成り立ってて うまくいっているものを ムリに修正する意味はない」 といわれ 他人の目を気にせず チーム目線の人は こうも発言が違うのだな… と、実感したものです。 自分の正義のためなら 相手を血祭りにするという スタイルもあるでしょう。 悪くはありませんが そういう人は どうしても、チームでの 仕事が向かないので 歳を重ねると 高い確率で フリーランスとか 個人事業主 超少人数の会社に 集約されていきます。 そういった人たちは 覚悟して好きで やっているので それでいいのですけどね。 正義を語った 自己顕示欲の開放か。 本当に本当に チームのための 言動なのか。 そこは常に自問自答 しないといけませんね。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

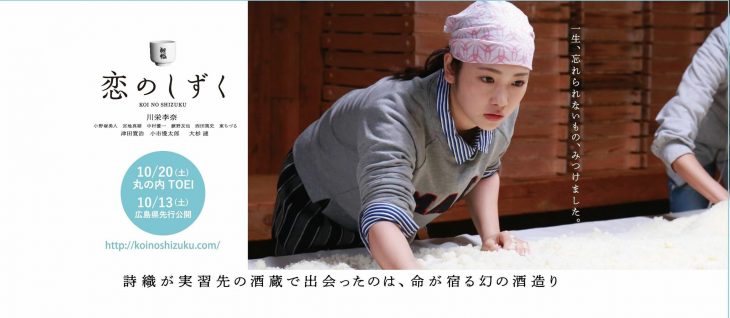

愛される仕事

[embed]https://youtu.be/RULrfoZpb5E[/embed] 酒蔵を題材にした 映画 「恋のしずく」 色々情報が出てきました。 広島県で10月13日より 先行公開されるそうです。 10月20日より 東京・丸の内TOEIほか 全国でロードショーとのこと。 あと、2ヶ月強 あっという間でしょうが とても楽しみです。 この収益の一部は 西日本豪雨の復興支援活動に 寄付していただけるようで とてもありがたい限りです。 随分と地元企業も応援しましたが 当然といえば当然です。 よくその土地にしか無いものを 活かして地域活性化といいますが そういった場合はもっと多額の 資金援助などが必要になります。 そういったケースに比べると 資金援助も人的援助も 行ってはいますが 負担はわずかです。 地元をさらにぎわせていくために この地の顔である日本酒を 題材にしたこの映画が全国に アピールする力強いツールに なると本当に嬉しいです。 日本映画は 日本が世界に 誇れる文化の1つです。 ただ日本では 映像製作者が 東京に集中しています。 国内で撮影する場合 制作を請け負ったスタッフが 現地へ移動するため ロケ地で大きな雇用を生む こともまずありません。 また、製作費自体も ハリウッド映画に比べると少なく 大きな経済効果を直接もたらす ことはほとんどありません。 ただ、ロケ地の風景や街並みが 画面に映し出されることで 地域の魅力を発信することができ その後の集客につながる ケースは数多くみられます。 古いネタですけど 「ローマの休日」を見て 実際にローマに行って オードリー・ヘップバーンの ように階段の下で アイスクリームを食べたり 「真実の口」に手を入れてみたい と思う人がいるように 映画を通じて その国や地域を知るきっかけに またもっと知りたいと 思う人は少なくありません。 映画はその国や地域を写します。 文化であるのと同時に 効果的な観光宣伝の 機能を持っています。 大変な仕事かもしれませんが こういった仕事をして 地元の人達から感謝され 観てくれたお客さんたちから 愛されるような仕事をしていく なんてことができたら素敵ですね。 自分もぜひそういった 仕事ができるように 頑張っていきたいものです。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

カメラを止めるな!

今日は東京にいたので 日本橋のTOHOシネマズに 今日公開の映画を見てきました。 天井から音が 降ってくると言われる DOLBY ATMOSという 素敵な音響で楽しめる 映画館です。 チケットはネットで予約もできるし 便利な世の中になりました。 観に行ったのはこの映画。 カメラを止めるな! 話題なのに公開されいる 映画館が少なく先行で 観ることができる東京で 一足先に楽しんできました。 内容はB級ホラー映画です。 とある自主映画の撮影隊が 山奥の廃墟でゾンビ映画を 撮影してるんですが 本物を求める監督は 中々OKを出さずテイクは 42テイクに達します^^; そんな中、撮影隊に 本物のゾンビが襲いかかり 監督は大喜びで撮影を続け 次々とゾンビ化していく 撮影隊 37分間 ワンシーン・ワンカットで 進んでいくノンストップ ゾンビサバイブムービー ……を撮った 撮影舞台の話です。 結構な低予算です^^; なのになかなかおもしろい。 37分間のノンストップという 舞台のような作品になっていて カメラワークもとても雑で B級感がすごいです。 登場する役者は無名 緻密に練られた脚本が キャスティングを 吹き飛ばすほどの パワーがあります。 なんか、中小企業は 見習わないといけない 作品なきがします。 カメラを止めるな!は 予備知識がなければ ないほうが楽しめそうですので これ以上ネタバレさせません。 楽しみたいのであれば ここまでの情報だけで十分です。 中小企業もお金がないので 大手に比べると 手作りになります。 できれば予算があって プロにいろいろと依頼 できるほうが早いし プロの蓄積された様々な アイデアを活用することも できてスムーズです。 でも、自分自身で 嫌というくらい 考えて考えて 考えて考えて そうやって自分の会社の 構造と運営を進めていく という手作り感に近くて この作品に好感が持てます。 お金があればいい。 でも、なければ 知恵を絞って しっかりと汗をかく。 そうやって報われる こともできるという ひとつの成功例 お金がなければ 知恵を絞って 汗をかく。 元気をもらえる作品です^^; ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

成果主義の功罪

20代前半 何の本だったか 忘れましたが コンサルタント なんて信じるな と、書いてあるビジネス書を 読んで、ふむふむと思ってました。 うる覚えですが コンサルタントの 多くが価値のないものを 売りつけて高い報酬を取る。 それでも、コンサルタントに 頼りたいのであれば成果報酬で 契約をすること。 成果報酬にすれば多くの コンサルタントは自信がないので 断ってくるはず。 それでも契約をしようとする コンサルタントなら信用してもいい。 そんな内容で そうか。 コンサルタントと名乗っている人は 困った人が多いのだな。 と、思ったものです。 さすがに20代前半でもありませんし 自分なりの見解もあるので 当時のビジネス書の意見にも 流されません。 確かに、コンサルティング契約を 「成果」のみで量れば合理的な ように思えます。 でも、この一見合理的なように 思える仕組みが厄介だなとも 思うわけです。 実は、コンサルティング契約を する場合、成果によるフィーが 発生するようになると クライアントの自主性が 途端に削がれます。 自分自身が頑張らなくても 出た成果だけに着目して 費用を負担すればいいからです。 会社もプロジェクトも同じで クライアントと支援に入る メンバーも双方が同じ目的に 向かって細やかなやり取りを していかなければ うまくいくものもうまくいきません。 成果のみを出口とした契約は チームプレイを必要とする プロジェクトには不向きです。 だから、一見合理的なように みえる成果主義の コンサルティング契約は ほころびがでやすく 丸投げになりやすくなります。 丸投げにされた仕事は 遅々として進みません。 わかりやすいのが 電気代や水道代の削減提案で リスクが無いので 提案に乗るものの ちょっとしたデータや書類が クライアントから出てこず 現場の作業が一方的に 止まってしまい うまくいくものも うまくいかなくなります。 私達の仕事は クライアントと 私達と双方で細かく リレーしながらでないと うまくいきません。 だから、 丸投げの仕事は受けませんし やり方を任せてもらえない 仕事も受けませんし 成果の出せない仕事や 結果しか評価されない 仕事も受けません。 20代の頃に 読んだあの記事の執筆者は 契約で痛い目にあったのか 痛い目にあっている人をみたのか。 どちらにせよ 成果だけにフォーカスされた 契約はムリがあるよな… と思うわけです。 あれ程に 「結果にコミットする」 といっているライザップですら 30日を経過したら 返金はありません。 双方の協力があって 成立するものも多いわけです。 お知らせ 小さな会社の ブランドのつくり方とは? 「ブランド会社」と言うと、 多くの方が世間で名の通った「一流の会社」を思い浮かべます。 そして、ブランディングとは 「ロゴ」「デザイン」「高級感」などの 「見え方」を考えることだと勘違いしてしまうのです。 しかし実は、 小さな会社が目指すべき「ブランド」とは、 そういったものとは、全く違います。 ここの認識を間違えると、 小さな会社にブランドを生み出すことはできません。 ブランドは勝手には創られない ブランド力のある会社は、 自らブランドを設計し、努力を重ねることで、 その地位を築いています。 ブランドをつくる上で、まず大切なのが 「大きな方向性」を決めること。 今回の講義でお伝えする「ブランドのABC」を実践すれば、 その方向性は、おのずと見えてきます。 ブランドを会社に落とし込む 大きな方向性が決まったら、 次はそれを、会社の中に落とし込んでいきます。 これからの考え方が、 ブランド化を進める上での大きな力となるでしょう。 ブランドをつくるための、最初で最後の手段 さらに、セミナーの最後にお伝えする 「ブランドをつくるための、最初で最後の手段」を知ることで、 “小さな会社のブランドづくり”の本質を理解できます。 「小さな会社のブランドづくり」セミナー 日時 :8/1 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :ファビット広島 ガイド :杉原 里志 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/branding/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

主体性を育てるために

いつからか新卒採用の 企業説明会で シナジーの求める 理想のチームは オーケストラのように 主体と依存が共存する チームだと言っています。 それぞれの違い それぞれの強みが ここの不足を補って 美しくて伸びやかな ハーモニーを生むような チームを目指す。 それには各メンバーが しっかり主体性を持って 強みを発揮しなければ ならないし 自分たちの弱みを補う 強みを持ったメンバーを 加えないといけません。 強みを活かそうと思うと 弱みを打ち消さなければ なりません。 人間というのはどうしても 自分と同じような 特徴を持った人を好む 傾向があるなかで 自分と違う強みを持った 違う傾向の人間を 受け入れるのには それなりに抵抗があります。 違う強みを持つ人は 違う性格であることも多く 意外とそのままでは 混ざり合いません。 ただ、共通の目標や成果が 同じところに決まると 双方が双方の弱みを 補って強みを出せるので 次第にまとまって行きます。 ポイントはどちらもが 共通の目標や成果を 求めるということ。 本音を言えば 片方が本気でその目標を 追いかけていないときは 目標達成や成果を出すことより 居心地の良さを追求するので 相手の気に入らないところ ばかり目につくようになります。 違いを活かすには 共通の目標や成果を設定 することで進んでいきますが 主体性を育むためには もっと努力が必要です。 主体性を育むためには 命令を出来る限りしないこと。 もちろん、組織としては 命令したほうがはやいし 効率は随分といいのですが あえて、効率を犠牲に していかなければいけない。 会社に仕事やお金が 無いときは、それでもみんなで 色々やってみて チームで、あるいは会社全体で 仕事を進めていきます。 ですが、会社が成長してくると チームの責任者は肩書で 社会的には一目置かれたり 社内的にも部下が増え 仕事をやっている 感じが増します。 加えて、前任者が作った 業務を回すだけで利益が 出てくるようになると 更にやっている感は増します。 しかも、決まった仕事が増え それぞれの業務に対応ができる 組織ができてくると 命令で成果が十分だせる ようになります。 結果的に 主体性が奪われます。 つまり、お客様のことを 考えなくなったり 競合他社の 動きに鈍感になったり 崩されて気づいたり お客様においてけ ぼりにされたり。 仕組み化で 安定させることで 考える余裕を生み出す ことが大切です。 仕組み化で失敗するのが 仕組み化で安定させ その安定した業務に 思考が停止した人材を 配置すること。 その部分は 作業でも構わないけど 作業しかできない人材が 増えていくと自然と 主体性は奪われていきます。 不安定よりも安定が 良いのですが 変化に対応できない 人材の割合が多いと 会社は衰退する。 主体性のない人の集団を つくっていないか。 難しいけれど 命令をいかに少なくするか。 本当に挑戦だよな と日々思います。 お知らせ 小さな会社の ブランドのつくり方とは? 「ブランド会社」と言うと、 多くの方が世間で名の通った「一流の会社」を思い浮かべます。 そして、ブランディングとは 「ロゴ」「デザイン」「高級感」などの 「見え方」を考えることだと勘違いしてしまうのです。 しかし実は、 小さな会社が目指すべき「ブランド」とは、 そういったものとは、全く違います。 ここの認識を間違えると、 小さな会社にブランドを生み出すことはできません。 ブランドは勝手には創られない ブランド力のある会社は、 自らブランドを設計し、努力を重ねることで、 その地位を築いています。 ブランドをつくる上で、まず大切なのが 「大きな方向性」を決めること。 今回の講義でお伝えする「ブランドのABC」を実践すれば、 その方向性は、おのずと見えてきます。 ブランドを会社に落とし込む 大きな方向性が決まったら、 次はそれを、会社の中に落とし込んでいきます。 これからの考え方が、 ブランド化を進める上での大きな力となるでしょう。 ブランドをつくるための、最初で最後の手段 さらに、セミナーの最後にお伝えする 「ブランドをつくるための、最初で最後の手段」を知ることで、 “小さな会社のブランドづくり”の本質を理解できます。 「小さな会社のブランドづくり」セミナー 日時 :8/1 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :ファビット広島 ガイド :杉原 里志 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/branding/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

自治体にも、限度がある。

普段どれほどに会話 していても頑なに選挙に 行かない人がいます。 会社で経営陣は ぜひ選挙には行って 欲しいとお願いしています。 選挙に行って投票するよう 声掛けはしますが 固定の政党に投票するよう 指示しているわけではなく 国民としての権利の行使と 国民としての義務を果たそうと。 若い社員たちはちゃんと 投票所に足を運んでいる のだろうか… 投票は国民が 果たさなければならない 重要な義務のひとつです。 投票なくして 世の中がどうのこうのと 言うのもなんだか違うと 思ったりします。 話を戻すと、会社の社員 ではないのですが 選挙に行かない人と 話をしました。 今回の豪雨災害で 実家の親が避難所が遠く 避難勧告とか出されても いざというときに行けない。 行政のひとがもっと 避難所になる集会所の場所 をもっとちゃんと考えて くれないと困る。 と、憤っていました。 地域の集会なども 出ない人なので そういうのを地域の人の 意見として行政に伝えたり 地域の集会で意見出したり 市議会議員等に伝えたり そういった活動を通じて 行政と一緒に取り組むのが 地域住民の役割だというと まあまあ、もめます。 それは、おかしい! そういったのは 行政がちゃんと 事前に考えるべきだ。 ちゃんと税金払ってるんだし! という。 本当、行政の人って 大変だな…と、実感します。 何でもかんでも 国のせい 行政のせい 自治体のせい 行き過ぎた田舎に住めば 都心より行き届かない ものだってありますし 都心に住めば どうにも解決し得ない 待機児童問題だって出る。 保育園落ちた、日本、死ね。 って、問題ではあるけど どうしようもないものもあります。 行政っていっても 限度ってものがあるわけです。 これは、何なのだろうと 違和感をずっと考えて いましたが ジョン・F・ケネディの 言葉が答えかもしれません。 国があなたのために 何をしてくれるのかを 問うのではなく あなたが国のために 何を成すことができるのか を問うて欲しい。 消防団に参加している 人のように 自分の時間を削って 地域の活動に 参加してくれている 人もいますし 先程の人のように 選挙にも行かず 行政や自治体の責任 ばかり声にしている人もいる。 執念なきものは、問題点を指摘し 執念あるものは、可能性を議論する というけれど 本当にそのとおり。 せめて 社員にはそうなって 欲しくはないから 会社では 選挙に行って欲しいと ずっと伝えています。 行政や自治体は頑張ってます。 災害時だって 随分と不眠不休と 言えるほどに。 普段だって 未婚者が増えたといえば 街コンだってやるし。 国が自分のために 何をしてくれるのかを 問うのではなく 自分が国のために 何を成すことができるのか を問うくらいの気概がないと 仕事なんてままならない。 だから、また後輩に 「選挙いけよ」と、声をかけるわけです。 お知らせ 小さな会社の ブランドのつくり方とは? 「ブランド会社」と言うと、 多くの方が世間で名の通った「一流の会社」を思い浮かべます。 そして、ブランディングとは 「ロゴ」「デザイン」「高級感」などの 「見え方」を考えることだと勘違いしてしまうのです。 しかし実は、 小さな会社が目指すべき「ブランド」とは、 そういったものとは、全く違います。 ここの認識を間違えると、 小さな会社にブランドを生み出すことはできません。 ブランドは勝手には創られない ブランド力のある会社は、 自らブランドを設計し、努力を重ねることで、 その地位を築いています。 ブランドをつくる上で、まず大切なのが 「大きな方向性」を決めること。 今回の講義でお伝えする「ブランドのABC」を実践すれば、 その方向性は、おのずと見えてきます。 ブランドを会社に落とし込む 大きな方向性が決まったら、 次はそれを、会社の中に落とし込んでいきます。 これからの考え方が、 ブランド化を進める上での大きな力となるでしょう。 ブランドをつくるための、最初で最後の手段 さらに、セミナーの最後にお伝えする 「ブランドをつくるための、最初で最後の手段」を知ることで、 “小さな会社のブランドづくり”の本質を理解できます。 「小さな会社のブランドづくり」セミナー 日時 :8/1 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :ファビット広島 ガイド :杉原 里志 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/branding/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

挑戦と失敗

思い起こすと 今日まで色々なムダな 仕事をしてきました。 ですが 当時はムダと思った時間や 使ったお金のおかげで 自分や社員の 経験や知識も増えたし 難しい仕事を頼まれても 結果的には取り組める 下地をつくることに 随分と役立ってくれました。 当時は、ため息をつくような こともたくさんありましたが 今になって思えば 当時は稚拙ではあったけど 真剣な取り組みが会社の 財産になっているものだと 気付かされます。 利益があがる仕事だけでなく ビジョンや目的に基づいた 仕事というものは 失敗しようが 成約してもらえなくとも それ自体はムダになる わけではないありません。 挑戦すれば 比例して失敗の数も増える。 ただ、それが 現場の失敗なのか 経営層の失敗なのかは とても重要です。 経営判断を間違えると 現場でいくら努力をしても 報われません。 例えばどれほど いい営業を育成しても 粗悪な商品や 粗悪なサービスを 開発していては売れません。 経営層のミスは 現場で取り返しにくく 失敗してもいいから 挑戦しようと社員には 言っていても 経営者が挑戦できなく なっていることも よくみかけます。 確かに 経営層のミスは痛いものです。 多くの会社は 利益と賞与が大なり小なり 連動したりしますが 経営層のミスで 賞与が減ってしまえば 現場のモチベーションは 下がりっぱなしです。 自分たちでは回復しきれない 上流でのミスなわけですから。 そしてそのミスが増えれば 新しいことに挑戦しよう といって掛け声をかけても 社員がなかなか挑戦を しようといって動かなく なったりします。 社員の挑戦はミスが 許されますが 経営層のミスは 社員のモチベーション的に 致命傷になりかねません。 挑戦や失敗が大切だとしても 経営層は これでもかと学びながら 挑戦をしつつも ミスの確率を現場よりも 減らさなければなりません。 自分のミスは 自分だけで 収まりませんからね。 だからこそ 自分の経験や感だけでなく これでもかというくらい 色々な学びを事前にしておく。 挑戦と失敗 とても大切ですが する必要のない失敗は 事前に十分な準備を しておくことで 回避することができます。 ある程度社員が増えれば 挑戦して、失敗して どんどんやっていこう! と、いうわけにいきません。 できる準備は しっかりとしておかないと いけないものだと。 自分自身への 自戒の念を込めて(^_^;) お知らせ 小さな会社の ブランドのつくり方とは? 「ブランド会社」と言うと、 多くの方が世間で名の通った「一流の会社」を思い浮かべます。 そして、ブランディングとは 「ロゴ」「デザイン」「高級感」などの 「見え方」を考えることだと勘違いしてしまうのです。 しかし実は、 小さな会社が目指すべき「ブランド」とは、 そういったものとは、全く違います。 ここの認識を間違えると、 小さな会社にブランドを生み出すことはできません。 ブランドは勝手には創られない ブランド力のある会社は、 自らブランドを設計し、努力を重ねることで、 その地位を築いています。 ブランドをつくる上で、まず大切なのが 「大きな方向性」を決めること。 今回の講義でお伝えする「ブランドのABC」を実践すれば、 その方向性は、おのずと見えてきます。 ブランドを会社に落とし込む 大きな方向性が決まったら、 次はそれを、会社の中に落とし込んでいきます。 これからの考え方が、 ブランド化を進める上での大きな力となるでしょう。 ブランドをつくるための、最初で最後の手段 さらに、セミナーの最後にお伝えする 「ブランドをつくるための、最初で最後の手段」を知ることで、 “小さな会社のブランドづくり”の本質を理解できます。 「小さな会社のブランドづくり」セミナー 日時 :8/1 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :ファビット広島 ガイド :杉原 里志 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/branding/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

企画が好きと言えるために

イベント、セミナー、遊び 経営改革、Webコンテンツ 様々なジャンルを問わず 企画という要素があります。 しかし、企画という言葉は 定義が広く明確な定義も ありませんし どうやったら面白い企画が 立てられるかもわかりにくい ものですよね。 どんな会社にいても どんな仕事をしていても 企画というのは意外と つきまとうモノです。 企画という言葉は なんだか重たい気もしますが イベントを企てるとか イベントを企むとか いうと少しワクワクします。 社内でも委員会制度という ものがありますが 企画を立てる人が 「やらされている感覚」だと 良い企画にはなりません。 企画を考えることを ポジティブに楽しめれば 良い企画の出現率も きっと上がるはずです。 企画をつくることができる のはとても幸せなことです。 大学生にどんな仕事を したいか聞いてみると 「企画がしたいです!」 と、答えてくれます。 1人で机に向かって 色々面白そうなこと 妄想して ビジュアル化して 提案書書いて イケてる企画で稼ぐ というイメージが あるのかもしれません。 成果がなかなか あがらないメンバーに マネージャーが 何が得意? と、なんとか活かそうと 質問をしたら 返ってきた答えは 「企画とか得意です」 という話をされたらしく なんとか得意な部分を 活かそうと職務を変えました。 実際にやってもらうと そんなに簡単ではなく 大したものが生まれません。 むしろ、力一杯ヘマしました^^; これが現実で 社会に出ると数年で 企画やりたいですと言う 人間は減ります。 新しいものや ワクワクするものを 生み出すのは 生み出し続けるのは 簡単ではありません。 でも、学生には そういった企画という イメージはとても人気です。 ちゃんと誰かの役に立って 感謝されて収益になるなら わかりますが その多くは収益になりません。 企画をつくるというのは たった数枚の企画書でも 大変なこともあります。 一日ひたすらネットで 調べ物をしながら企画を 練る日もあります。 しかし、大半はその練った アイディアを具現化するために 各所と調整し 会議を繰り返して案を現実の モノへと変えていく時間に消えます。 だから、コミュニケーション能力がない あるいは、コミュニケーションが苦手な 人には向かないというか、難しいのです。 さらに追い討ちをかけるように 面白い企画であればあるほど 理解されない可能性があります。 企画という概念レベルのものを 具体的にして成果に変える経験が ない人はここでつまずくわけです。 一人が良いと思っただけでは 企画が実現しません。 多くの関係者を説得して あの手この手で実現に こぎつける努力が必要です。 めちゃくちゃ泥臭い仕事です。 だから、コミュニケーションが 苦手だけれど 自分で面白そうなことを 考えるのが得意という タイプの人は勘違いしては いけない。 企画は、とても泥臭いし 実現させるには人間性が とても大きく影響します。 企画しているメンバーを見て あらためて 企画って、チャレンジだなと 実感します。 お知らせ 小さな会社の ブランドのつくり方とは? 「ブランド会社」と言うと、 多くの方が世間で名の通った「一流の会社」を思い浮かべます。 そして、ブランディングとは 「ロゴ」「デザイン」「高級感」などの 「見え方」を考えることだと勘違いしてしまうのです。 しかし実は、 小さな会社が目指すべき「ブランド」とは、 そういったものとは、全く違います。 ここの認識を間違えると、 小さな会社にブランドを生み出すことはできません。 ブランドは勝手には創られない ブランド力のある会社は、 自らブランドを設計し、努力を重ねることで、 その地位を築いています。 ブランドをつくる上で、まず大切なのが 「大きな方向性」を決めること。 今回の講義でお伝えする「ブランドのABC」を実践すれば、 その方向性は、おのずと見えてきます。 ブランドを会社に落とし込む 大きな方向性が決まったら、 次はそれを、会社の中に落とし込んでいきます。 これからの考え方が、 ブランド化を進める上での大きな力となるでしょう。 ブランドをつくるための、最初で最後の手段 さらに、セミナーの最後にお伝えする 「ブランドをつくるための、最初で最後の手段」を知ることで、 “小さな会社のブランドづくり”の本質を理解できます。 「小さな会社のブランドづくり」セミナー 日時 :8/1 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :ファビット広島 ガイド :杉原 里志 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/branding/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

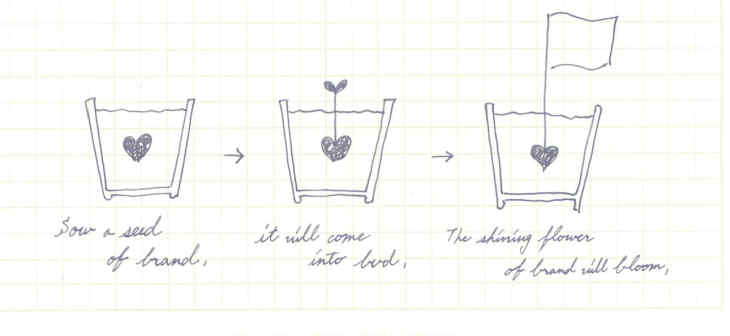

ブランディングという胡散臭さ

昨晩はプレジデントアカデミー 経営の12分野 7月のテーマ 「ブランディング」 を行いました。 今回は、豪雨災害に伴い 急遽日程を変更した こともあって 会員の半分が 昨日7/25に参加し 半分は来週の 8/1(水)に参加という 割合いになっている という珍しい パターンです。 今回も四国や 遠方からも参加 してもらっている 会員さんに会えました。 ホッとしています(^_^;) 自分はもともとこの ブランディングという言葉 が嫌いでした。 それはなぜかと言うと 胡散臭いから。 胡散臭くないですか? このブランディング という響き。 その商品やサービスが持つ 絶対的な価値を向上させる ことなく 何かしらのテクニックを 用いて認知価値を 高める技法という イメージが 強かったんです。 以前も書きましたが 10年以上前ですが シナジーは ブランディングにも 力をいれて頑張っていて いいよね と言ってくださった 先輩経営者に ブランディング活動は 認知価値を操作する という部分があるので そこを褒められても あまり嬉しくないですよ と、失言した記憶が 蘇ります。 単純に、頑張ってるよね って言ってくださった のですけれどね… その頃から ブランディングは ちょっとせこいイメージ があったわけです。 ブランディング活動を ちゃんと理解していくうちに そんな小手先のことではなく 自分たちの信念にそって 小さなことを積み重ねて いくこの活動が どれほど重要か 見えてきました。 決して小手先ではなく ブランディングとは 自分たちのあるべき姿を 思い描いて そこに近づくように 小さな要素をひたすら 積み重ねていくことで お客様に少しずつでも 好きになってもらい お客様からファンに なってもらう活動。 小さな積み重ねを通じて 大きなブランドを築く ことの大切さを学びました。 ブランドを作る活動。 それは、ファンづくり。 ファンになって もらえるような そんな仕事ができるように あらためて 頑張りたいものです。 小さくても相手の 期待値を超え続けること あいつなら、と 期待してもらえること ブランディング活動は 決して小手先ではない 地道な活動の集積です。 8月1日(水) また同じテーマ ブランディングで 講座がありますので ご興味ある方は ぜひお問合せください。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

無我と夢中

無我夢中 「無我」という言葉は もともと仏教用語で 何かに対して 心を奪われる そして、我を忘れる という意味だそうです。 自分という枠組みに とらわれることなく 超越していくという状態を どうやら我を忘れるという 表現であらわすのだと。 無我とは 本来、人の心の在り方を あらわすもの。 人は自分というものに とらわれている人が ほとんどです。 その自分に対する とらわれ(執着)から 離れなければならない という根本的な教え。 仏教などでは 修行することでその 境地にたどり着くことが できるといわれています。 昨日は無我どころか 自分の好き嫌いを ハッキリとさせないといけない という考えを書いたので いったいどうしたのかと 思われるかもしれませんね^^; でも、そこは大丈夫。 まだ、 「夢中」という言葉があります。 無我夢中 この言葉の意味は 夢の中にいたら、我(エゴ)が なくなる。 つまり、人間の存在はエゴという 自分中心だけれども 何か、人と力を合わせて 「夢」を達成しようと思えば 自分のエゴを 人間はコントロールすることできる という意味だと教えてもらいました。 この会社を成長させて 一気に上場させて 経営権を売り抜いて一儲け みたいな、自分だけの 誰も賛同しない夢であれば もしかしたら それは、エゴかもしれない。 でも、みんなが成したいと思う 「夢」であれば それぞれが自分のエゴを 捨てはじめます。 サッカーのワールドカップでも 選手はチームの勝利のために 自分のエゴを捨てて 役割を果たそうと それぞれが懸命に 努力していました。 人は命令ではなく 夢によって動くものだと知って 何よりも働きがいが 大切だと実感しています。 つまり、会社やリーダーは 人をまとめたり、動かす力を 持たなければなりませんが テクニックや技術よりも その集団が持つべき夢を 描く力が何よりも重要なのだと。 どんな組織でも活躍している メンバーは自分の仕事に 夢中になっているし 活躍できていないメンバーは 夢中には遠い状況にあります。 人はどんどん命令という 自分のやるべきことではなく 徐々に自分のやりたいと思える 夢によって動くようになっている。 自分のエゴを消しされるくらい 大切なチームの夢とか目標を どう創り出すのか。 多くの会社がワクワクできる 会社の未来を描けないから 若い人たちを惹きつけれない のかもしれません。 一緒に追いかけてみたくなる 夢やビジョンを掲げるのは 経営者やリーダーにとって 重要な素養です。 自分も油断すると 手堅い減点主義に陥ったり してしまいますが それぞれのチームが 追いかけてみたくなる 夢があるかどうか。 そのためには みんなが夢中になれる 好きなことを理解していく なんていうと どうしてもバラバラに なりやすいので 最終的には 経営者の思想に 集約されていきます。 だからこそ 経営者の夢が 一緒に追いかけれる 夢かどうかを いつも社員は見ています。 社長の最大の夢が ゴルフ発祥の地 ゴルファーの聖地 セント・アンドリューズで いつかプレイしたい! というものであれば 社員がしらけてしまうわけです。 この人の夢と 俺らの目指す未来は きっと交差しないのだと。 近年、夢なんて 胡散臭い言葉を使うと 思われるかもしれませんが 経営者のもつ夢や ビジョンは、それほどまでに 影響力が大きいわけです。 エゴではない 夢と呼べるビジョン 描けていますか? 無我夢中になるために きっとそれは必要です。 お知らせ 小さな会社の ブランドのつくり方とは? 「ブランド会社」と言うと、 多くの方が世間で名の通った「一流の会社」を思い浮かべます。 そして、ブランディングとは 「ロゴ」「デザイン」「高級感」などの 「見え方」を考えることだと勘違いしてしまうのです。 しかし実は、 小さな会社が目指すべき「ブランド」とは、 そういったものとは、全く違います。 ここの認識を間違えると、 小さな会社にブランドを生み出すことはできません。 ブランドは勝手には創られない ブランド力のある会社は、 自らブランドを設計し、努力を重ねることで、 その地位を築いています。 ブランドをつくる上で、まず大切なのが 「大きな方向性」を決めること。 今回の講義でお伝えする「ブランドのABC」を実践すれば、 その方向性は、おのずと見えてきます。 ブランドを会社に落とし込む 大きな方向性が決まったら、 次はそれを、会社の中に落とし込んでいきます。 これからの考え方が、 ブランド化を進める上での大きな力となるでしょう。 ブランドをつくるための、最初で最後の手段 さらに、セミナーの最後にお伝えする 「ブランドをつくるための、最初で最後の手段」を知ることで、 “小さな会社のブランドづくり”の本質を理解できます。 「小さな会社のブランドづくり」セミナー 日時 :7/25 (水) 18:00~21:00(会員様18:30〜) 参加費 :¥5,400(税込) 会場 :TKPガーデンシティpremium広島駅前 アクセス ガイド :杉原 里志 お申込み:http://www.12essentials.jp/schedule/theme3/branding/ ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー