CATEGORY

シナジー活動記

なぜ、そんなことに。

31日午前7時半すぎ 広島市中心部の交差点でバス2台と バイク1台が関係する事故があり 17人が軽いけがをしているようです。 現場の映像では 交差点の中央付近で 2台のバスが衝突し ともに前の部分が破損 しているのがわかります。 事故をみるといつも思うのが 「なぜ、こんなことになるんだろう」 ということと 「他人事ではないな」 というもの。 「なぜ、こんなことになるのか」 という点については 失敗したときは、何についてもそう。 ホームランを打たれた球は いつも甘く見える。 そこは打たれても仕方ない と、思わせます。 失敗した何かをみれば いつも、それは仕方ない とソコだけ見れば判断ができますが なれないことや できないことに挑戦すると 「なぜ、こんなことになるのか」 と、なることは 決してすくなくありません。 やはり挑戦するというのは エネルギーが必要です。 人事異動の発令の時期 当社は明日から新事業期(第25期) となり、人事異動がありました。 人事異動で思うことですが できないことに挑戦する という意思で望んでくれる社員は できないことについては できる方法を考え抜く傾向があります。 誰かに命令されてポジションが 変わった場合は誰かの期待に 応えるためにやりますが うまくいかなかったときには その状況を突破するエネルギーが 発生しない傾向があります。 人は期待されるのは気分良いものですが うまくいかなくなったとき 期待値が高いと悩むばかりに なってしまう傾向があります。 自分で挑戦することを選択した人は 周囲から期待されずにはじめるので うまくいかないことを前提に 試行錯誤をして成功を手繰り寄せます。 そもそも、挑戦することなんて いつも試行錯誤が大前提です。 そこがわかっていないと 大変です。 味方だと思っている社内から ですら、あるべき論の正論から できていない今に向けて 非難を受けることもあるからです。 その途中で 「なぜ、こんなことになるのか」 というようなこともありますが そういうときでも 「すべて自分の責任」と覚悟して 言い訳しないひとが最後まで残ります。 当人にしか理解できない様々な 事情があることはわかりますが 仕事とは様々な制約の中で進めるもの。 どんなに困難で理不尽な状況にあっても そこを何とか突破していかなければ なりません。 自分に全く非がなくても 違う方法で仕事を進めていけば 状況は変わっていたかもしれません。 どんな場合であっても ビジネスの結果は自己責任。 社内の辞令でいえば 当然の昇進もありましたし 抜擢な昇進もありましたし 意外な異動もありました。 好きで得意なことに 集中できるように配慮した つもりでもありますが まずは、与えられた場所で 責任範囲を広く取って しっかりとがんばってください。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

手書き仕訳伝票を廃止するのに4年

いかに無駄なく業務を合理的に 進めるかを考えた時に 社員全員がある一定の レベル以上に標準化された 知識やスキルを持つことは 重要な要素になります。 ただし、その実現は容易なことで はありません。 人にはそれぞれに得意領域があり 更に担当する業務によって 得る経験や学びも変わってくるからです。 その解決策のひとつとして 考えられるのはあらゆる業務に マニュアルを用意することですが その作成や更新に手間がかかって しまっては元も子もありません。 そのためシナジーでは このマニュアル作成管理ツールを 利用しています。 [embed]https://youtu.be/F-_dOYMmUhs[/embed] Teachme Biz【マニュアル作成ツール】 年度末や期末が近づいてくると 色々と頭を悩ませることが多くなります。 売上目標に対する達成度を 気にする時期でもありますが メンバーが変わったり 会社の方針が変わったり さらにはオフィスが変わったりと 会社内に変化が起きる時期です。 ただでさえ忙しいのに 社内の変化に連動して 仕事もどんどん増えていきます。 異動が決まった場合や 部下や同じチームのメンバーの 異動が分かっている場合に 一番厄介でとりかかりたくない ものに業務マニュアルの作成 があげられます。 メンバーがいなくなれば 新しい人が来ます。 新しく来た人がスムーズに 仕事に順応できる職場を 作り上げるために 業務マニュアルは必須です。 ただでさえ忙しいので 引継書に時間をかけている 時間も無いでしょう。 しかし、分かりやすい 引継書を作成しておかないと 職場は苦労することになります。 だからこそ、マニュアルは 平常時から作り続けることが とても大切です。 当社にも今回辞めるメンバーがいます。 そのメンバーはいつ自分が いなくなってもいいようにと 150種類以上のマニュアルを 作成してくれていました。 150種類です(^_^;) 事細かなマニュアルを自分で 作るだけではなくて、周囲の メンバーにはたらきかけて 一緒になってマニュアルを しっかりと準備してくれました。 ・・・本当にありがたいものです。 マニュアルの重要性はわかりつつも 様々な理由をつけて作るのは つい避けてしまうものです。 今回、退職することになりましたが 彼が残してくれるマニュアルは 随分と業務の標準化に役立ちます。 世の中優秀な人材をフルに活用して それでも大した利益を出せない ビジネスをしている企業と 一方では普通の人材を採用して 時給1,000円くらいで働いてもらい しっかりとした利益を残している 企業もあります。 この差は何でしょうか。 おおきく分けると3つ考えられます。 非合理的な仕事が多いか 価値の低いサービスが多いか または、そのどちらもなのか(T_T) 社内で非合理的な仕事の 最たるものに経理業務の 「手書き伝票」 というものがありました。 この21世紀に、 ドンドン会計システムに投入すれば 形になる時代に 税理士から手書きを推奨され続け どうみても不要な業務を永遠に続け 忙しい、忙しいと言っている 時期がありました。 信仰者が居る職場ではどうしても このようなIT化の障害と なってしまいます。 事務というよりは 会計士事務所の指導で なかなか抜け出せません。 手書き伝票を廃止する方法は 実際には難しくありませんでした。 領収書や請求書などから 手書き伝票を経由しないで 会計ソフトに直接入力するだけ。 当社は事業部制を採用しいるので 更に本社勘定を立てるなど複雑に なっていました。 会計事務所の担当者に4年言い続けて ようやく手書き伝票が廃止されました。 最近の会計システムは優秀なので 本社勘定をたてる伝票などなくても しっかりと按分することができます。 社内のマニュアルを充実させていくことは その過程で 「それ、いる?」 という部分をより浮き彫りにすることが できる活動になる可能性があります。 企業はムダな業務をなくし 生産性を高めなければなりませんが やっている本人たちは常に本気で その作業が必要だと信じています。 マニュアル化、標準化された流れを しっかりと確認していくことによって より高い生産性を追求していかなければ 社内はムダが増えていきます。 しっかりとマニュアル化をすすめる ことで社内のムダを無くして 生産性を追求してください。 【経営の12分野】「仕組み化」〜重要な要素ほど仕組みにしなければならない〜 開催日時 2018年02月21日(水) 【初参加】18:00~21:00 【会員様】18:30~21:00【初参加】5,400円 ■社長に時間を生み出す、シンプルな「仕組み化」メソッド お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業向け】 大学生スカウト型採用 Gメン32 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

タスク管理

デビッド・アレン氏の“GTD”という考えで 広まった週次レビュー。 GTD は Getting Things Doneの頭文字で 「物事を完了させる」といった意味があります。 やるべきことを、どんどんとこなしていく タスク管理術です。 GTDでは「気になること」をすべて 頭の外に追い出す、ことを重視します。 「気になること」が脳の中にあると 脳の一部を占拠してしまいます。 そのため、気になることをすべて 書き出すなどして頭から追い出すと 脳のメモリーが解放されて 目の前のタスクに全力で集中できるようになる というものです。 その頭から追い出す作業を 1日、もしくは1週間単位でやることを レビューなどと呼びます。 レビューとは本来は「再検討する」 という意味で、簡単に言えば 「ふり返る」ことです。 仕事をより効率的に より効果的に遂行するため 週に一度は自分の今の仕事を 棚卸しする時間を設けようという考えが 週次レビュー。 日々の流れの中で比較的スピーディーに 行う日次レビューに比べて 週次レビューはどちらかというと 一週間単位、あるいはもっと長い期間に わたる計画を練る場でもありますので 毎週最低でも1時間 きちんとやろうとすれば4時間は必要です。 何度もやっていますが、本当に4時間くらい かけて行わなければ形になりません。 そのためのまとまった時間を確保したうえで さまざまな誘惑に負けずに週次レビューを 完遂するのは簡単ではありません。 うまい方法があるのではないかと 様々な角度から挑戦しましたが 結局はこの方法に戻ってきました。 自分も「今週はまあいいか。」と 流してしまうことが多々あり せっかくまとまった時間がとれる チャンスがあったにもかかわらず 週末の時の狭間に現実逃避行をして 混乱が収拾しないままに 新しい週を迎えてげんなりする ということを繰り返していました。 さすがに手を打たなければいけないと考え レビューを丁寧にしていくという活動を徹底 することにしました。 タスク管理について自分自身は Nozbeというクラウドシステムを かれこれ10年くらい利用しています。 具体的なNozbeの使用感ですが 使っていていつも感謝するのが Googleカレンダーとの同期です。 最初に設定さえしておけば Nozbeで日付や時刻を指定したタスクは Googleカレンダー上にも、同じ日付や 時刻に自動的に登録されます。 前日や、開始時間が近づけば 自動的にスマホにアラートがきます。 日付が入ったタスクは 締め切りがあるものなど 重要度が高い場合が多く そうしたタスクを、必ず思い出せるので 日付を忘れていたなどのミスが 本来であれば生まれません。 週次レビューはこのNozbeと Googleカレンダーと向き合うのが中心 になります。 Nozbe上で、翌週実行すべきタスクに対して 日付を一つ一つ設定していきます。 これも週次レビューの中で最も重要なタスクです。 NozbeはGoogleカレンダーと連携できるので 適宜Googleカレンダーで全体を 確認しながら進めていきます。 具体的な手順は以下の通りです。 Evernoteからのコピペですが いつも手順がぐちゃぐちゃになりがちなので これを見ながら週次レビューをすることにしています。 具体的な週次レビューのステップ 【来週の行動計画を作り出す】 【TODOをあぶり出す】 [ ] Googleカレンダーを開き、土曜日を軸に2週間先のスケジュールを眺める ①予定を確認 [ ] 予定が重なっているものを見つけ、一つに絞る [ ] 行き先を確認 ・その日のことを想像する ・必要資料、TODOを洗い出す [ ] Nozbeに入れる ②[ ] 外食スケジュールを確認して、カレンダーにコピーし、外食を妻と共有 ③[ ] 来客があれば、社内の場所をシステムで予約する ④[ ] 移動時間を入力 ⑤[ ] もう一度、スケジュールに対する【やること】を洗出し、Nozbeに入れる [ ] EvernoteのInboxを空にする 本来であれば、日次レビューにおいてInboxを空にするべきだが、残っているファイルがあれば 必要な場所に振り分ける [ ] 議事録アプリ、Signを確認 ①自分の宿題がないか確認する ②部下に絶対に依頼する行動がないか、確認する →あれば、Nozbeに入れる [ ] EvernoteのProjectを眺める ①Project内に置き去りになっている仕掛りの仕事がないか探す →あれば、Nozbeに入れる [ ] 仕事机の書類スライダーの書類をチェックし、 ①机書類に置き去りになっている仕掛りの仕事がないか探す →あれば、Nozbeに入れる 【Nozbe】 [ ] タスクの詳細を入力 [ ] タスクにかかる時間と期限を入力 [ ] Evernoteの資料を使用する場合は、日付を入れ、スターを連動させる [ ] 【Nozbe】そのスケジュールを実行するために必要な行動の詳細を洗い出す ①◯◯時の電車に乗る、◯◯の資料を作成) ②【Nozbe】全てのTODOの時間を洗い出す 全てのプロジェクトを覗く ③【Nozbe】洗いだしたNozbeはスケジュール化してカレンダーに反映させる 【来週の行動計画を作り出す】 [ ] 行動の詳細は、Googleカレンダーの投入する これで、すべてのタスクが洗い出され 優先順位がつき、来週以降のやる重要なことの 多くがカレンダー内に存在することになります。 当然、細やかなスケジュール化しない やらないといけないこともありますので Nozbeを見ることは忘れないように しています。 今朝は寝坊気味だったので Evernoteの週次レビューのやり方を ペーストして文量を稼いでいます^^; みなさんは、どうやってタスク管理されていますか? ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

「君の膵臓を食べたい」

最近、自宅でオンライン映画 (Amazon Fire TV) を妻と二人で観る機会が増えてます。 借りに行かなくてもいいし 何よりも、返さなくてもいいので 気持ち的にも余裕が生まれます。 一週間前の2018年1月17日から レンタルが解禁になった映画 君の膵臓を食べたいを観ることに。 少し変わった映画タイトルは 「自分の体で悪い部分があっても 他の動物の同じ部分を 食べれば治る」という言い伝えと 「食べられることで大切な人の 中にいつまでも生き続けたい」 という2つの意味から きていました。 ラブストーリーとも少し違う 要素が物語に深みを感じます。 最後までお互いを名前で 呼び合わないですし 「好き」とか「愛している」的な 言葉のやり取りもありません。 でも、それは単純に彼ら2人が 奥手だから・・・というわけでもなく。 そう、じれったいやつです^^; 君の膵臓をたべたいという キーワードで結ばれていて お互い両思いであるのは 間違いないのですが 単なる恋愛感情だけでなく よりよく生きるために お互いを必要としている。 そんな関係なんですよね。 自己完結はしているけれど 他人が認められない主人公と 人間関係は良好だけど いつも他人との関係性でしか 自己を規定できなくて 自分が何なのか よくわからないヒロイン お互いから影響され 人生をどう生きるべきなのか どのように人間関係を作って いくのか学んでいきました。 “私もキミも、1日の価値は一緒だよ” 目の前の毎日をまっすぐ 大切に生きることの大切さ そんなこと分かってる 今までの人生で 何回も聞いてきたし。 そう思っても、日常の中で 少しづつ薄れていくこの感情を もう一度思い起こさせてくれた 作品だったと思います^^; 私たちは、確実に死ぬという 共通のルールに縛られていますが 死ぬために生きている わけではありません。 目的は、生きること。 どんな人生を生きるか。 “私、生きたい。大切な人達の中で” ヒロインが作中のなかで 主人公に伝えた言葉です。 なぜ、生きるのか なぜ、生きるのかは 意味を持って生まれる わけではないので 多くの人が 人生の中で生きる意味を 見つけていくのだと思います。 自分の中の基準は やりたいことをすることと 人に必要とされること。 好きなことをやらなければ 生きている意味がありません。 でも、人に必要とされなければ 生きている喜びがありません。 都合のいいように思われる かもしれませんが 好きなことをやり 人に必要とされていくこと。 そのためには 自分が何が好きで 自分が何が得意なのか 若いときには固まっていないものが 徐々に見え始める39歳^^; 働く人の好きで得意な部分と 企業を結ぶ仕事は やりがいがあって結構好きです。 好きで、得意なことを知るために 職業適性検査はおすすめします。 一般的に母集団の多い新卒採用の 一次選考などにおいて 広く実施されていますが近年では 中途採用でもその需要が高まっています。 特に中途採用は あらかじめ求める人物像や職種や ポジション、求められるスキルが 細かく決まっているケースが多い という特徴があるので新卒採用よりも 人選における検査結果の重要度は 高いとも言われています。 やっていない方は やってみることをオススメします。 これ以上は長くなるので これくらいにしておきましょう^^; ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

あたりまえも変わる

随分と時代が変わったと思うのは 電話が減ったこと。 当然、電話はなくなりませんが それでも電話が減りました。 自分が社会人になった頃は 些細な調整でも延々と電話で 行っていましたが今は違います。 会社の規模が大きくなったことも あるかもしれませんし ポジションの特性もあると思いますが 電話での伝言が随分減りました。 その代替として増えているのが チャットなどの社内SNSでの コミュニケーションです。 これについては実は社内の年配者から さんざん非難されてきました。 自分自身もそうですが、 若いマネージャーも 同じフロアにいる社員や上司でも メールやチャットで仕事のやり取り をしていたからです。 これについては 世代差も手伝ってしまい 気を悪くされたのを覚えています。 しかし、スケジュールの調整や ちょっとした連絡事項レベルであれば 電話をしたり、呼び止めて話をする ほどのこともないと考えてしまいます。 一昔前は、この仕事の進め方は あきらかに仕事ができないタイプの 人に見られる傾向がありましたし 事実、仕事から逃げ腰の人が コミュニケーションを避けるために こういった仕事の進め方をしていた のも随分とありました。 しかし、社外の人とは メッセンジャーで仕事の調整をする ことが多くなりましたが、細かく タイムリーな情報が共有されるように なったと感じます。 社内SNSやシステムで仕事が進む 環境になってからは 「言った」「聞いていない」 という情報伝達によるミスも随分と なくなりました。 最近一番変わったと感じたのが 「最近の若者は、自分でろくに調べ もせずに上司に聞いてくるやつがいる」 と、憤慨している人がいました。 その方は昔、 「最近の若者は、上司に聞けばいいのに 自分でネットで検索して調べようとしてる」 と、憤慨していたものです。 時代が変われば あたりまえも変わる。 一昔前のネット情報では全体の情報も 少ないこともあり、調べるよりも 社内で聞くほうが早かった時代でした。 しかし、現在は検索するほうが 早く答えや情報にたどり着く時代になった からかもしれませんね。 短い時間で情報が得られる 時代になったことを考えると コミュニケーションのあり方も これからどんどん 変わっていくんでしょうね。 私たちは、Salesforceという システムを使っていますが 特殊なカスタマイズをせずに 利用するなら このALL-INという システムが安価で使いやすいです。 何よりも、インターフェイスが 可愛らしくスッキリしているのがいいです。 ALL-IN 良ければ、今ならお安いようです。 [embed]https://youtu.be/7WtB-7TUgJQ?t=79[/embed] ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

仕組み化が進まない理由

業務とは、どうしても 属人化しやすい側面があります。 それにしても、なぜ組織にはこんなにも 属人化が生じてしまうのでしょうか。 理由は個人の動機によるものや 仕事場の環境面などいくつかの 理由が考えられます。 今日は、なぜ属人化するのかを いくつかのパターンに分けて考えます。 地位の保守 自身の知識を共有することにより 自分の仕事が奪われ いまの地位が脅かされると 考えている人間が意図的に マニュアルを破棄し 仕事を属人化させて しまうことがあります。 属人化の状態は仕事を 任せられている人間にとっては 自分の価値が 高まっている状態とも言えます。 そのため自分の価値を 損なわないように 情報の共有化を拒む可能性が 出てきてしまうのです。 ミス隠し 担当者が発生させた 重大ミスを隠すために 仕事を属人化していることも あります。 属人化することで客観的な チェックが働かないように している場合もあります。 多忙 担当者が多忙なため仕事を標準化 できていない可能性があります。 「自分で仕事をした方が速く終わる」 ため、仕事を周囲に回しません。 その結果、仕事が属人化していきます。 マニュアルを作ろうにも 時間がないという場合もあります。 属人化を防止する対策の不在 そもそも最初から マニュアルが無いなど 属人化を防止する対策の 不在による属人化もあります。 これは、手探りで業務をはじめた 人の場合に多く見られます。 属人化が生じてしまう要因には 自分の地位の保全や ミス隠しのような意図的なものから 多忙・マニュアルの不備など 意図的ではないものまで様々です。 それでは、こうした属人化を解消し 防止していくためには どうするのがいいのでしょうか。 属人化の対義語は、標準化です。 属人化の解消とは マニュアル化、仕組み化を進め 標準化を達成することを意味します。 1.属人化に関する問題意識の確認 属人化を解消するために まず確認しておかなければ ならないことがあります。 それは、属人化に責任者やチームが 問題を感じているかどうか。 問題が共有されているのであれば 話は早いのですが 共有されていない場合は まず問題の共有からスタートします。 2.決裁権者と問題意識の共有 属人化を防ぐのは基本的に マネジメント側の仕事になります。 しかし、経験上マネジメント側は 属人化が起きている現場を よく知らないものです。 なぜかというと マネジメント側は 普段から考えているのは 業績のことだからなんです。 利益を上げることに心血を注ぐあまり 仕事の標準化にまで手が回らない ことがほとんどです。 しかし、属人化が経営にまで 悪い影響を及ぼすリスクは 見逃せませんよね。 そのため、標準化を達成するために 決裁権のある人間と問題意識を 共有することから始めなければ なりません。 属人化により仕事を囲い込んでいる 人間を巻き込むためにもこれは 最も重要な活動になります。 属人化している業務を 標準化して喜んでくれる 仲間は多くはありません。 なぜなら、マニュアル化、標準化は 作る側の人間からすれば 自分のためにやることではないからです。 マニュアル化、標準化は、 基本的には チームのため 会社のために行うもの。 ベテラン社員が喜んで 標準化を進めてくれるとしたら その社員は会社にとって大切な 存在になります。 ベテラン社員は 自分のノウハウを出し惜しんだり 作業の標準化を理由をつけて 行わないものだからかです。 しかし、そんなときでも マニュアル化をすすめてくれる 存在が新入社員です。 新入社員は 何もかもがわかりません。 その、何もかもがわからない 新入社員がとるメモを マニュアル、作業標準として 活用することで 社内の業務は徐々に標準化 されていきます。 採用活動は、そういった意味でも 会社の組織化を強化・推進するわけです。 プレジデントアカデミー 2月のテーマは仕組み化です。 これを機に、社内の仕組みを みなおす機会にどうぞ。 【経営の12分野】「仕組み化」〜重要な要素ほど仕組みにしなければならない〜 開催日時 2018年02月21日(水) 【初参加】18:00~21:00 【会員様】18:30~21:00【初参加】5,400円 ■社長に時間を生み出す、シンプルな「仕組み化」メソッド お申し込みはこちらから ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業向け】 大学生スカウト型採用 Gメン32 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

チームビルディング論は 単なる道具

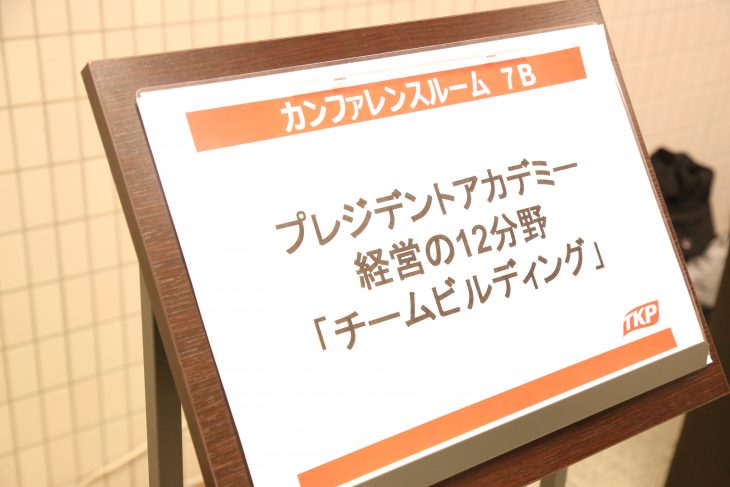

昨日は本当に寒かったですね。 そんな中、昨日は プレジデントアカデミー経営の12分野 1月のテーマチームビルディングを でみなさんと一緒に考えていきました。 最初にどんなチームビルディングを していますか? という質問をしましたが 本当に色々な意見が出ていました。 手をつくしているという人 まだ、全然出来ていないという人 チームビルディングというと ちょっと特別なものという 印象を持たれる方が多いかもしれません。 チームビルディングは組織に属する すべての方に関係するテーマなのですが 中々理解が浸透していないと感じています。 私達が日常の中で 直面する問題や課題は そのほとんどが組織に 関連したものばかりです。 組織といっても職場の 組織だけではなく 学校も家族もまた組織の 一つと言えます。 ・上司や部下、他部門や顧客などとのコミュニケーションが上手くいかない ・組織でのリーダーシップ、フォロワーシップをどのように発揮したら良いのか ・部下のモチベーションが上がらない、人材が育たない、一体感がない・・・・ そもそも根本的な解決策など 無いと考えてしまいがちです。 確かに魔法のように杖を振るだけで 簡単に解決できる方法が あるわけではありません。 しかし、この現実を創っている 最も根本的な原因のひとつは 組織論が実務で 活かされていないことにあります。 組織に居ながら 組織を運営しているのに 「組織とは何か」 「より良い組織はどのような方法で創って行くのか」 と言った 方法を知らないという壁が最初にあります。 方法を知ると 今度は実践をする 壁が表れてきます。 最後は実践しているだけではなく、 姿勢が伴っていないという壁。 つまり、 この理解の促進を最も妨げているのは 組織創りや組織のコミュニケーションは マニュアルが同じでも実行者と実行者の 姿勢によって結果が大きく変わると 言うことです。 特に客観的に自分の姿勢を 省みることなしに やり方やノウハウだけを実践しても 成果は得られません。 築かれるのは使えない ノウハウのデータだけです。 組織論(チームビルディング論)は 単なる道具でしかないんですよね・・。 その道具を上手く使いこなし 組織が生み出す様々な 問題を解決するには 道具を使う私たち自身の経験則や スキルだけではない「姿勢」が 結果を左右します。 これは、 本当に自分自身で実感する 内容です(^_^;) 今回はすぐに実践できることと 簡単にはできないリーダーの覚悟 2つがありました。 自分で伝えつつ 自分に言い聞かせる。 本当、チームビルディングは 永遠のテーマです。 悩まれている方が多いのか 今月のビジター参加は 多かったですね。 今月も入会される方が いらっしゃいました。 とてもありがたいものですが 自分が受講者の方に届けることが できるのはキッカケでしか ないんですよね。 でもそのキッカケを通じて 自らでやてやろう! と思ったとき 人は一皮剥けるんだと思います。 さて、自分自身も一皮剥けるために インプットしつつしっかりと成長していきます。 本当に忙しい時期で疲れましたし 毎回の資料作りもこれも結構大変でした。 でも、やっぱり自分自身が 一番成長させていただけた気がしています。 そして、講座後の締めのラーメンで 体重も成長した気がします(T_T) ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業向け】 大学生スカウト型採用 Gメン32 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

人口増減マップ

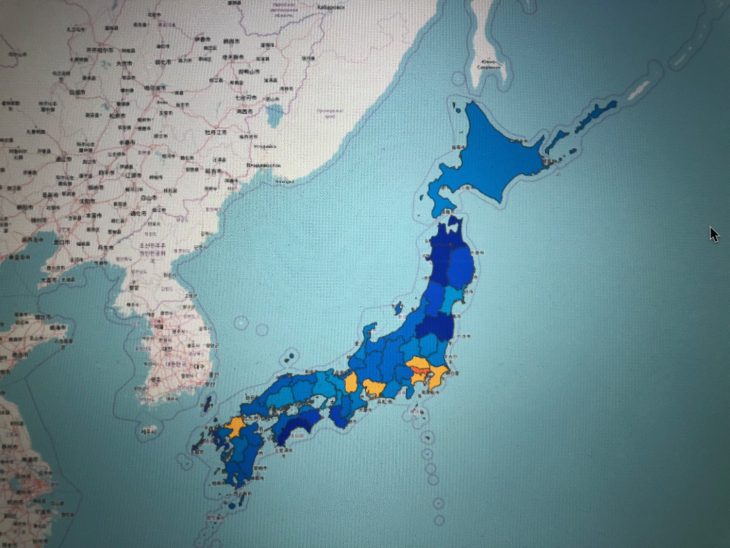

生涯年収は、新卒で就職した年の 景気に左右されるといいます。 就職を希望する大卒者の内定率が 非常に悪かったのは 現在、30代後半~40代前半の世代。 ちょうどロストジェネレーションと呼ばれる 39歳の杉原の世代ですね。 当時は「氷河期世代」と呼ばれており 現在でも未婚率も高く 将来への懸念から節約志向も強い世代。 一方、ここ数年、大卒者の就職状況は 劇的に改善傾向にあり、複数の企業から 内定を得る学生も珍くありません。 自分の世代ではエントリー80社で 採用1社なんていう話も多かったもの なんていうと完全におじさんのやっかみ みたいにしか聞こえませんね。 英語が得意な学生の間では 最初から海外就職を目指す話も耳に するようになりましたし 待遇や給与水準が悪い日本企業には 関心を示さないという話もききます。 地方創生を支援する国の情報サービス として、”まち・ひと・しごと創生本部” というところが内閣府にあります。 地方自治体向けですが 様々な取り組みを情報面・データ面から 支援するため、平成27年4月21日から 「地域経済分析システム (RESAS(リーサス))」の提供を開始 されています。 「RESAS」(リサース)の人口マップから 2014年の「新卒者就職・就学」の 人口移動データをみると 就職による流入数から 流出数を差し引いた「純流入」は 東京都、茨城県、大阪府などの 一部を除いて軒並みマイナスです。 就職・進学それぞれについて 流出率、流入率をみると おおむね正反対の傾向にあり 人口集中地域とそうではない 地域の差が鮮明になっています。 日本全国真っ青です。 進学による流入率は 京都府(166.73%)と 東京都(130.07%)が突出しています。 また、東京都は64.78%と 地元就職率も高いですね。 広島県も例外ではなく しっかりと人口流出がみられます。 データからみても 大学入学を機に上京し そのまま就職するパターンが多いということが はっきりとわかります。 ITやAIによるイノベーションは 期待とは裏腹に 「場所からの開放」にはつながらず 今後、ますます、仕事とその場所 でしか得られない学び・経験を求めて 東京一極集中が加速していく。 そんなデータです。 それに抗うためには 地方に東京で働くよりも 魅力のある企業づくりが 求められているといえます。 東京一極集中を是正できるのは やはり社長が地方で魅力ある 企業づくりを進める以外ありません。 当然時流を読むことは大切ですが それ以上に、時流といって諦める のではなく地方に人の集まる 企業をしっかりと作ってもらいたいと 思います。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 〜2018日経アソシエ 働きがいのある企業100に選出〜 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業向け】 大学生スカウト型採用 Gメン32 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

働きやすさの追求には、限界がある。

入社後活躍のためには 社員の職場への満足が必要です。 満足がしているからこそ社員は 定着をして長期的に活躍をして くれます。 しかし、日本人の職場への満足度は 世界との様々な比較調査でみると 最低レベルであると報告されています。 NHK放送文化研究所が1993年から 参加している国際比較調査グループ ISSPの2005年の調査では 日本で働く人たちの仕事の満足度は 世界32カ国と地域中28位という低さでした。 2015年の調査では 世界ランキングは周知されていませんが 2005年の満足度合計が73%から 2015年では60%に下がっていることから 相変わらず世界最低レベルであると 推測することはできます。 その他にも 日本で働く人たちの会社や 仕事に対する満足度は 世界的に見て低くなっている という調査が後を立ちません。 なぜ、満足度が低いのか 昨今の職場への満足度を 向上させるための企業施策の特徴は ダイバーシティの進展もあり 働きやすさを重視している ことにあります。 産前産後の休暇 育休、介護休暇を 取りやすいようにしたり テレワークの推進や出勤時間を フレキシブルにしたりする動き などが目立ちます。 企業は、働きやすさを 高めることによって 職場への満足を 高めようとしています。 しかし、働きやすさで本当に 職場への満足を高めることは できるでしょうか。 実は調査によると、 一見恵まれていそうな方々も 職場への満足を感じられていない という背景があります。 職場の高い満足度は 一言で言うと 働く人たちが働きがいを 感じられているかどうかです。 残念ながら、今の日本では 多くの人が働きがいを 得られていないと推測されます。 働きがいとは 人のために動く喜びを感じられること。 自分が懸命に働くことで 誰かの役に立つ。 喜んでもらえる。 さまざまな人に感謝され よりよい世の中をつくっていくことに つながっていると実感できる。 仲間とともに 失敗を悔やしがったり ともに成果を喜び合える。 また、子どもたちに胸を張って 誇れる仕事であると言える。 こういったことが働きがい へとつながります。 これらは全て人と人との関係性の中で コミュニケーションを通じて 得られるもの。 ですので、働きがいは1人で 黙々と働くだけでは得にくいも のだと言えます。 今、職場で 働きがいが失われています。 政府を上げて働き方改革が叫ばれ 長時間労働が問題視されていますが 雇用や労働の量の議論に終始し こういった雇用や労働の質 つまり働きがいについての議論は なされていないのではないのが現状です。 ここまで話してきたように 働く人にとって、大事なことは 働きがいです。 各企業が働きがいについて もっと真剣に議論をしていかなければ ならないタイミングだといえます。 働きやすさは不満を防ぐことに 役立ちます。 しかし、働きやすさをいくら 増やしても満足感にはつながりません。 とはいえ、働きやすさが 高まっていくことは一般的には 良いと考えられていると思います。 働きやすさが高まることは 悪いことではありません。 しかし、働きやすさばかりに 注目すると、経営の視点、個人の視点 両方から不具合が出てきます。 まず、経営の視点ですと 残業時間が減る 在宅勤務がOKになる 休日が増える フレックスタイム制が導入される 待遇面が良くなることは 社員にとって一見嬉しいことです。 しかし、人間は一度貰うと その瞬間は嬉しくとも すぐにそれが当たり前になります。 当たり前になるとそれだけでは 物足りなくなり もっともっと欲しくなります。 また保有効果が働くため 一度上げた待遇を下げることは 反発が強くなるので困難を極めます。 経営層としては離職防止・定着のため に良かれと思い待遇面を改善したのに もっともっとと求められ それに応えなければまた 不満となってしまうのです。 その不満を解消するために 待遇改善を繰り返していたら 企業の成長は間違いなく 阻害されてしまいます。 結論 人はどういう時に成長をし 手応えを感じるのでしょうか。 それは、自分の強みや持ち味を活かし やったことのない仕事に あえてチャレンジをして 達成して認められた時です。 ところが 休日を増やし 残業時間を減らし 厳しいことは言わない というぬるま湯状態だけでは このような仕事にチャレンジ出来る 機会が減ってしまいます。 単純に業務時間が圧縮されることにより 出来る仕事だけをやることが優先されますし 上司は要望度を上げることが できなくなるからです。 つまり「働きやすさ」を求めすぎると 成長の機会を失うので 「働きやすさ」をある程度高めたら 「働きがい」をしっかりと提供する ことが大切になってきます。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 〜2018日経アソシエ 働きがいのある企業100に選出〜 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業向け】 大学生スカウト型採用 Gメン32 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

社長の覚悟

三重県2日目 2日目のスタートは 三重県鳥羽市の冬のオススメ名物 となる牡蠣! 昔から多くの歌に詠まれた風光明媚な このあたりでは多くの 牡蠣養殖場があるそうです。 海のミルクともいわれる栄養たっぷりの 牡蠣をお腹いっぱい食べられるお店が たくさんあります。 広島県民としては、ぜひ三重県の牡蠣 もしっかり食べてみたいということで 牡蠣小屋に行ってきました。 聞くところによると各店舗では食事の際 カキフライやカキ飯、佃煮などの サービスメニューが付くお店があるそうです。 ドンドン牡蠣小屋ができているので 競争が激しくなっているんでしょうね。 ただし、どのお店もお客さんで一杯だったので シーズンど真ん中はどこも予約がとれなさそうです。 上手な地方資源の活かし方ですね。 牡蠣小屋の牡蠣は焼いたり、蒸したり 色々食べることができたのですが 調味料が特にないので みんな持ち込んでいました。 ポン酢、タバスコ、レモンの調味料のほか ゴム軍手、ジュース類、酒類などなど 一緒に付き合ってくれた コムデック入社の3年目西道くんの 準備が本当に素晴らしい^^; 本当に、牡蠣をお腹いっぱい頂きました。 調味料を準備してもらったおかげです。 昨日コムデックのオフィスに伺って 話を聞いて思ったことですが、単純に 準備をしっかりとしています。 元々の事務所は メイン道路から奥へ奥へ入った細い 路地にありました。 三重では「せこ道」というそうです。 「そんなところでは、伊勢の中でも 知名度が上がらない」と考えたようで イオンモールのすぐ横の車通りの多い 場所に新社屋を建設されました。 看板は、イオンモールから帰る車が 停車する位置から計算してよく見える ように場所の微調整を繰り返したそうです。 設計仕様のままだと、他の看板に被って よく見えないような配置だったものを 社長と専務の2人で、一番見える位置に 微調整を繰り返した話を聞きました。 市場を調査して どんなふうに会社を知ってもらいたいのか。 競合を考えて 競合よりもわかりやすいか。 通ったときに、何屋かわかりやすいか。 お客さんの気持ちになって セミナーに来社されるお客さんが 待ち時間を上手に使えるか。 車を置く場所を迷われないか。 応募してくれる学生の気持ちになって 応募してくれる学生の親の気持ちになって。 少しでも知っている企業になれるか。 働いてくれる社員がワクワクできるか。 楽しく働けるか。 お客さんが 一緒に会社を良くしようと 思考を変化してくれるか。 契約してやろう!と 前向きに思ってもらえるか。 立派な社屋をつくることで 気分を害される人が出るかもしれないので 社長の机すらなくして、社員とお客さんの プラスの循環を起きるようにできないか。 あらゆる視点から 本気で考え抜かれたオフィスでした。 2018卒の優秀な内定者が 4名いたにも関わらず 全員から辞退されたことをきっかけに 樋口社長はシリコンバレーに行き Googleを始めとする様々な企業の オフィスに行って人材採用や生産性を 高めることができるオフィスを考え続けた といいます。 会社の未来を考えて本気のオフィス づくりをはじめました。 樋口社長は口にはされませんでしたが 大型の投資をするということは 当然リスクがあります。 失敗は、借金を返済できないことを意味 しますし、事業に限らず、家庭さえも 崩壊させてしまうリスクを背負っています。 それでも、未来を考えて一手を打つ。 人は集めるのではなく 魅力があれば、自然と集まる。 そういった本気の魅力づくりを 考えさせられた樋口社長の覚悟でした。 あらためて社長業とは、不平等なものです。 言うまでもなく、会社は社員やお客さんとの 関係性が大切なので、社長の私物として 好きにしていいものではありません。 社長の公私混同はできないものです。 しかし、本来は法人というのだから すべての投資に個人保証していたら 法人にした意味はありません。 しかし、今回の投資には 当然社長の連帯保証がついています。 そういった意味では、完全に公私混同です。 社長は、自分の都合のいいときには 公私混同をすることはできず 大変なときは、公私の区別なんて あったものではありません。 とにかくなんとかしないといけない存在。 社長のやりがいは果てしなく大きいですが その責任も果てしなく大きいもの。 今回の新社屋には、樋口社長の 覚悟とプレッシャーを感じさせられましたし その2つを足しても上回る 未来への希望と想いをみせられました。 危機感を持つ。 考え抜く。 希望を持つ。 覚悟する。 長い付き合いですが、どんどん先を進む 樋口社長とコムデックの未来がとても 楽しみでありながら 刺激ももらえたオトクな2日間でした。 樋口社長のメッセージでもある ”共に成長し合える” そんな願いが詰まったオフィスをみて 考え抜くことがあらためて大切だと 感じました。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

システム化の七転八倒

社員の大半が見知った間柄で 営業の進捗状況を知りたいときには 隣席の社員に話しかければいい という環境から 小さな規模の企業ではわざわざ 大掛かりなシステムをいれたり 導入を検討することもなかなか 無いかと思います。 中小企業では”常識化”している そうした考えではなく シナジーではいち早く 「Salesforce」という クラウドベースで会社の業務全体 を管理するシステムの運用に 切り替えました。 <導入に至った背景> ●事実(データ)に基づく迅速な経営の 意思決定を行う必要がありリアルタイム な数値の把握をする必要がある。 ●現場はデータ集計に要する工数・時間 の削減をしないといけない。 ●各営業情報がチーム別に管理されて いるので顧客の情報がバラバラで 経営を多角化するメリットが活かされない。 ●将来、つぎはぎだらけのシステムを 統合するのに苦労するのであれば 会社の規模が小さいうちに拡張性の高い システムに入れ替えておくべきと判断。 こういった理由で導入に踏み切るものの 簡単には運用しきれるものではありませ んでした。 システムの仕様と現在の業務の繋がりが 中途半端な状況でベータ版をリリース したことで、社員がとにかく混乱しました。 社員の利用率が上がらず運用が軌道に のりません。 顧客データや営業の進捗状況といった 情報の入力がなければ、システムを 効果的に運用することはできません。 また、せっかく入力に協力してくれていた 社員もいたにもかかわらずITベンダーと 現在業務で使用している情報の使い方の 理解に間違いがあり、初期データベース の3割が間違っている状況でした。 データ移行は困難になり 結局は人海戦術でコピー&ペーストを行なう といった作業を行なう必要がありましたが ベンダー側はその膨大な時間を取れない といいますし、社内には人手が足りません。 仕方がないので、使うものだけを修正を していこうと時間をかけて進めようとするも 新システムの使い勝手になれない上に 間違った情報が入力されたことにより まともに使えないシステムに向き合って くれません。 現場はそれまでのシステムと並行して 使えないシステムの情報入力をしている 余裕が一切なく、使えないシステムとして 宙に浮いているようなものになりました。 人海戦術でなんとかなると考えている人も 多いかもしれませんが簡単ではありません。 そう簡単ではありませんが 結局は人海戦術でデータの入替えを進め 形にしていきました。 時代は一気に変化して 短時間で高い成果を出す強みがある 会社でなければ、優秀な社員を引き止める ことができなくなりました。 そのためにはシステム統合は悪いものでは ありません。 プロジェクトが計画通りに 進捗しているかを管理する それが進捗管理を行うということですが 多くのプロジェクトマネージャーが 計画と現実のギャップに苦しみ 解決方法を模索しているのが現実です。 チームで行うプロジェクト管理がどれ程 大切なのかを実感した出来事でした。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

評価制度のボトルネック

中小企業ではよく 人事評価をするとき 評価者から 「通常業務が忙しく、 人事評価が負担になる」 という声が挙がります。 そういった意見には 「人事評価は通常業務どころか 重要業務です」 と話し重要性を伝えますが 意見としてはもっともなものです。 自分でも、評価に手が回らず 右往左往したこともあります。 本当に、大変なんです。 しかし、結局のところ人事評価と 適正に向き合えていないので しっかりとした成果につながらない という反省にいつも立ち返るため 結局のところ 十分な成果を出すためには 向き合うしかなく 問題は やる・やらない ではなく どうやりきるか? の1点に絞られます。 どこが手間になるのか? 多くの企業では Excel等で人事評価表を作り それをメールでやりとりすることが多く 全社員に個人のパソコン メールアドレスが割り振られていない 企業では、紙で運用されています。 しかも、ここで 「シートを返した」 「返してもらっていない」 などのシートが行方不明になるなどの 課題も出ますし、人事評価を誰にでも 見える机に「ポン」と置いておくわけにも いきません。 部下を多く持つ管理職は大変なので 「通常業務が忙しい中...」と 言ってしまうのは仕方ありません。 最近、そういった課題を解消するために クラウド上で人事評価を実施する サービスが増えています。 弊社でも某IT企業様と連携し サービスを開始するとともに 自社の人事評価もクラウド化しました。 実際に使ってみると、 ・評価フローを省力化できる というメリットだけでなく、 ・ミスがなくなる (メール間違い、評価表の計算式を壊してしまう) ・評価結果を改ざんできないので、信頼性が高まる ・評価結果の集計・分析ができ、人材育成に活用できる といった効果がもあります。 人事評価活動のときに 一番成果の責任を負っている 評価者の負担を減らすことは 人事評価制度を導入したのち 成果につなげるためには必須 といえるでしょうね。 評価制度の設計時にここが見えていないと 理論上は確かにそうだが 管理者の負担が・・ と、進まなくなる可能性があります。 評価制度を作られる際は 見落としがちなので、 お気をつけて設計してください。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

スペシャリストをどう活かすか

本日は、昨年広島グッドデザインを 受賞したオフィス緑化システム 「PazGreen」の開発チームの 新年会でした。 みんな気を使ってビールで乾杯 しましたが、よくよく話を聞いてみると 3人中2人はほぼお酒が飲めず、 残り一人も無理に飲まなくてもOK派。 3人揃って、「お酒いらなかったね」 と、今度からお酒抜きで食事をしよう という話になりました。 それにしても、チームの中心となる 開発担当の㈱西条庭園の本田会長は 今年70歳になられるとのことですが、 随分と発想が若々しく、いろいろな 発見をさせてもらいます。 プロジェクトチームの 「平均年齢が上がるね」 なんて言われても、そんな気がしません。 ちなみに、会社や組織の平均年齢が あがると、それまでになかった課題がでます。 社員の平均年齢が上昇すると まず、役職ポスト不足の問題に直面します。 そのため、大企業だけでなく 中小企業でも、スペシャリストの 人材活用としての専門職制度導入の 必要性は高まっていきます。 しかし、専門職制度が有効に機能 していないケースも数多く見られます。 上手くいかない一番の理由は 「専門職は管理職になれなかった人」 という社内イメージができている場合。 そのような場合、専門職を 「本来の高度専門職」と 「管理職候補や熟練技能者」 といった形でコース分けすることが 必要になってきます。 その上で、それぞれの定義や 処遇格差を明確にしていきます。 今後ますますスペシャリスト人材の 必要性が増していきますので 彼らの動機付けを十分に考えて 制度を検討していく必要があります。 スペシャリスト【言葉の意味】 スペシャリストとは、ビジネスにおいて ある特定領域に特化して仕事をする 人材を指します。 この際の特定領域とは 担当する分野や技術領域 資格に関するものまで 様々なものが挙げられます。 スペシャリストの特徴 仕事の領域を限定し専門性を上げることで 特定領域に関する知識や技術の習得 向上を狙うことができます。 組織的に スペシャリスト育成に取り組むことで より難易度の高い業務に関しても 遂行することが可能になります。 企業の競争源泉はスペシャリストが 支えていることも多いものです。 スペシャリストを自社に残す 人事評価制度をしっかりと 構築したいものですね。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

忙しき日々に、通販ライフ。

最近よく目にする 貸ロッカーや宅配ボックス。 昔と比べると、街中で見かける 頻度が多くなったと感じられる方も いらっしゃるかもしれません。 Amazonや楽天を始めとする ECサイトやネット通販 個人取引などの普及により 「お店に出向かなくても物が買える」 というインターネットショッピングが ごく自然な形で生活の一部となって きているためです。 事実、総務省の調査では インターネットショッピングの利用率は 増加の一途を辿っているとの 結果を公表しています。 利用率の比較 2002年 約 5% 2014年 約 25% 約5倍と利用率が急速に伸びています。 最近はネット通販で多くの買い物が リアル店舗よりも比較検討がしやすく 品切れなどのリスクが少ないので ショッピングに出向くことが減りました。 とても便利なネットショッピングですが ネックになるのが、荷物の受取です。 共働き世帯ですと、荷物を受け取ることが できず、「再配達を繰り返す」なんてことが 頻発してしまいます。 運輸業・郵送業の人手不足は深刻で 消費者には便利な「再配達」や「時間指定」 「即日配送」などは、物流事業者側からみると 負担増加の材料でしかありません。 そこでヤマト運輸では近い将来 再配達については有料化することを 検討しているとのこと。 ということで引っ越しを機に 我が家に宅配ボックスを設置 してみました。 この宅配ボックスですが せっかく設置したにもかかわらず 気づかれなかったり、表札が出ていない と入れてもらえないということがありました。 ということで、今話題になっている アマゾンの住所登録の【会社名】の部分に (不在時は宅配ボックスに入れてください) という一文を付け加えました。 この一文を付け加えることで 宅配ボックスに確実に 入れてもらえるようです。 いつも宅配ボックス入れてくれないと 思った人はぜひ試してみてください。 我が家では、開け方がわからないのか 壊されそうな感じで開けられていたり ポスト部分がわからず案内が変なとこ とからねじ込まれていたり 課題は複数あるんですけれどね^^; その他にも、 その部分に【指定時間】を書くと 時間指定ができるなどの情報も 出ていますが、指定時間の幅は 広めではないといけなさそうです。 以下の物品は、配達会社の規定により あるいは宅配ボックスメーカーの規定でも 宅配ボックスへの配達は禁止です。 ・チルド便、冷凍便、生もの ・書留(簡易書留を含む) ・代金引換、着払 ・宅配業者の貴重品サービス ・「宅配ボックス禁止」と書かれている場合 正しく使って、快適な通販ライフを 楽しんでください。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

映画、8年越しの花嫁

土曜日は妻と映画 ”8年越しの花嫁”を観てきました。 実話を基にした愛の物語は 最後が悲しい作品が多い ように思います。 「余命」「不治の病」など 見ていて辛くなるものも多いのですが この、映画は違いました。 これは実話をもとにした 愛と希望の物語。 ヒロインは死の淵から甦り 自分をずっと待ち続けた男性と最後は 結婚します。 とても心が温かくなり「良かったね」と 喜びの涙を流せる作品です。 シャイですが粘り強く いったん決めたことは投げ出さない主人公。 主人公は 片道2時間の距離を病院へ毎朝訪れ 彼女の両親との関係も深めつつ 携帯動画で日々を記録します。 職業が自動車整備士ということもあり こわれたものを修復する メンテナンスする。 彼の、待つ人としての愛情は そんなふうに不器用に表現されています。 医者ではない彼にできることは 待つことと信じること。 その主人公の献身的な行動が 実話だとわかっていると 本当にこんな人がいるんだなと感心します。 ヒロインが患った難病は 「抗NMDA受容体脳炎」といい 卵巣の腫瘍に対して免疫反応でできた 抗体が腫瘍だけではなく 健康な脳を冒していく病気です。 病気発祥直後から意識がなくなり いつ目が覚めるかわからない状態に 両親からも「忘れて欲しい」と言われ それでも、主人公は待ち続けました。 400日経過後、ようやく目を覚ますも ヒロインは両親のことは覚えていましたが 主人公のことは記憶から抜けています。 こんな展開、普通だったら 「やり過ぎ」と思ってしまいますが 事実なんで、より驚きです。 今も仲よく暮らしている主人公とヒロイン。 二人が結婚するラストがわかっていても そこに至るまでの8年も続く リアルで壮絶な物語は 感動の涙を流しつつも心が温かくなります。 人を愛する力、思いやる力が 人生に希望を与えることを教えてくれる 映画でした。 私達はいつも、感動させられるのは 紆余曲折や苦労があるからです。 プロジェクトXも同じですが やりました。 できました。 では、誰の心には響かないもの。 今回の映画も 主人公がヒロインを愛したことにではなく 愛していたけれど、届かなかった長過ぎる その時間に感動するわけです。 幸せや喜びは、なかなか手に入らない。 でも、そこに信念がなければ 現実が厳しいときに頼るものはありません。 手にさわれないものを 自分がどう信じるのか。 大切にしている価値観をどう 共有していくのか。 ブレずに強い信念をつくるためには 時間がかかるものなのかもしれませんね。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー

「ぼくは明日、昨日のきみとデートする」の破壊力が凄まじい件について。

Amazonプライムで、自宅にいながら簡単に 映画を見ることができるようになりました。 Amazonが販売するメディアプレイヤーの 「Fire TV」というデバイスがあれば テレビにつなげて、プライムビデオや 音楽、ゲームなどをテレビの大画面 で楽しむことができます。 音質も5.1chや 5.1.2chに対応しているので 自宅のリビングで簡単に映画が楽しめる。 買って1年以上放置していたんですが、 あらためてちゃんと使うと 便利すぎて時代の変化を感じています。 昨日は、自宅で知人からオススメされていた ”ぼくは明日、昨日のきみとデートする” をようやく観ました。 この映画はあるシンプルな「SF的設定」が あり5年に一度、「30日間」しか会うことが できないという制約つきの状況で 二人の時間の濃密な特別感を しっかり味わえる作品となっています。 「そんな設定おかしい」と思わず 物語中盤で明かされる「時間」に関する SF的な設定を「そういうものなんだ」と 受け入れて入り込めば 凄く感情移入できて楽しめます。 かけがえのない二人だけの 貴重な時間ははかなくて 二人の時間軸は 一瞬ですれ違っていきました。 しかし、大切なものを失う 大きな喪失感を経験する代わりに 主人公とヒロインはふたりの大切な時間を 何よりも大切にしようと決意して 相手を思いやる優しさを獲得していきます。 決して相手につらい別れの涙をみせないよう 必死で頑張る健気な二人の演技が とても素晴らしかったです。 頼りなかった主人公が 2人の思い出をを語る中で ようやくヒロインの「涙の意味」を知って ヒロインの深いやさしさを理解する。 喪失感を乗り越え 30日目にして土壇場で相手を純粋に 思って行動できるようになった 主人公の内面の成長がきちんと 描かれたのは非常に良かったと思います。 組織もそうです。 出会って、惹かれ合って 付き合って、別れて。 真剣な採用をすればするほど。 そしてその人たちが 離れていけば行くほど。 離れていく意味を知り 大切なものを失う 大きな喪失感を経験する代わりに 得られる気づきがあるものです。 社員を採用し、育成し どれだけ手間と時間をかけたとしても 離れられるときはあります。 そのとき、気づくことができれば 少しずつだとしても 良い組織になっていく そんなきっかけがあるのだと思います。 そのときに、何を得られるか。 この映画の破壊力にやられた おじさんの気付きでした。 教えてくれた美崎栄一郎さんに感謝ですね。 同じくおすすめされて 昨晩妻と観に行った 現在上映中の”8年越しの花嫁”の感想も また今度書けたら。 ─── ぐっとくる会社を、もっと。 ─── 株式会社シナジー 〜2017ホワイト企業アワード受賞〜 〜注目の西日本ベンチャー100に選出〜 ~日経Associe 特集人気注目の企業71に選出~ 気になった方はこちら 【社長の学校】 プレジデントアカデミー広島校 経営の12分野 【中小企業のためのスカウト型新卒採用イベント】 Gメン32 【すごい!素人をプロデュース!】 得意と働くを繋げる!Jally‘s<ジャリーズ> 【お問合せ】 総合お問合せフォーム

広報シナジー